Лекции Проектирование ППП. ЛЕКЦИИ по ПроектППП. Лекция Введение. Содержание лекционного занятия

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

|

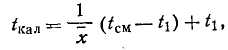

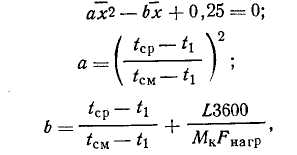

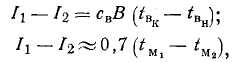

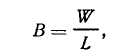

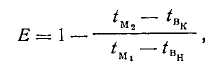

Лекция 20. Проектирование секций подогрева и вспомогательных систем кондиционирования воздуха. Содержание лекционного занятия: 1. Расчетсекций подогрева, работающих с воздушными клапанами. 2. Вспомогательное оборудование для кондиционирования воздуха. Основные расчеты. 1.Заданными величинами являются: общее количество воздуха L, температура воздуха перед калорифером t1и перед следующей стадией обработки tсм, начальная температура воды tвн и поверхность нагрева секций Fc. При расчете принимают, что обводной воздушный клапан приоткрыт, и через теплоотдающую поверхность проходит только часть воздуха, подогреваемого до температуры tкал. Остальная часть проходит через обводной клапан. За секцией подогрева происходит их смешивание, и воздух приобретает заданную температуру tсм. Искомыми величинами являются число рядов труб zтр и количество воздуха, проходящего через калорифер и помимо него. При всех промежуточных положениях створок воздушного клапана суммарный расход воздуха остается постоянным где Lк — количество воздуха, проходящего через калорифер, кг/с; Lok— количество воздуха, проходящего через обводной канал, кг/с. Температуру подогретого воздуха tкалопределяют по формуле  где х — относительное количество воздуха, пропускаемое через поверхность нагрева; t1, tсм— температура воздуха соответственно перед и за калорифером, С. Относительное количество воздуха х определяют из уравнения  2)Камеры орошения центральных секционных кондиционеров выпускают с двумя и тремя рядами центробежных тангенциальных форсунок типа У-1. Плотность размещения форсунок в каждом ряду — 18 и 24 шт. на 1 м2 поперечного сечения камеры. Форсунки с диаметром выпускного отверстия 3,0 и 3,5 мм (форсунки среднего распыления воды) применяют для изоэнтальпических и политропических процессов обработки воздуха. Форсунки с диаметром выпускного отверстия 4—5 мм (форсунки грубого распыления воды) устанавливают при политропических процессах обработки воды. Основным расчетным уравнением камер орошения является уравнение теплового баланса  где I1, I2— энтальпия воздуха перед и после обработки в камере орошения, кДж/кг; В — коэффициент орошения, кг воды/кг сухого воздуха; tвН—температура воды, подаваемой в камеру орошения, °С; tвК—температура воды, выходящей из камеры орошения, °С; tм1, tм2 —температура воздуха по мокрому термометру на входе и выходе его из камеры орошения, ° С. Коэффициент орошения определяют по формуле  где W—количество воды, разбрызгиваемой в камере орошения, кг/с; L— количество воздуха, кг/с. Коэффициент эффективности теплообмена в камерах орошения определяют по формуле  где Е — коэффициент эффективности теплообмена. Фильтры. Секции фильтров предназначены для очистки воздуха от пыли. В центральных кондиционерах применяют сетчатые масляные самоочищающиеся фильтры. Клапаны воздушные. В системах кондиционирования устанавливают клапаны приемные (на подаче наружного воздуха), проходные (в рециркуляционных воздуховодах) и сдвоенные секционные для регулирования теплопроизводительности секций подогрева и воздухопроизводителыюст камер орошения. Клапаны выпускают с ручным, пневматическим и электрическим приводом. Вентиляционные установки. Вентиляционные установки центральных кондиционеров поставляют в составе центробежного вентилятора с электродвигателем и клиноременной передачей (или без нее). Вопросы для самоконтроля: 1. Какие величины являются заданными при расчетесекций подогрева, работающих с воздушными клапанами? 2. По какой формуле определяют температуру подогретого воздуха tкал? 3. Из какого уравнения определяют относительное количество воздуха х? 4. Какими выпускают камеры орошения центральных секционных кондиционеров? 5. Что является основным расчетным уравнением камер орошения? 6. Запишите формулу для определения коэффициента орошения? 7. По какой формуле определяют коэффициент эффективности теплообмена в камерах орошения? Лекция 21. Основные сведения по курсовому проектированию. Содержание лекционного занятия: 1. Методические указания по использованию технической литературы. 2. Оформление пояснительной записки и чертежей. 1. В процессе работы над проектами необходимо постоянно пользоваться различной литературой, в частности учебниками и учебными пособиями по специальности. Однако материал, описанный в них, не всегда соответствует конкретным условиям проекта. Поэтому рекомендуется использовать технологические инструкции по производству пищевых продуктов, справочники по технологии и оборудованию предприятий пищевой промышленности, каталоги технологического оборудования и типовых проектов, журнал «Молочная и мясная промышленность», отдельные выпуски, обзоры, информации ЦНИИТЭИ мясной и молочной промышленности Государственного агропромышленного комитета. Технологические инструкции отражают достижения науки и техники, опыт передовых предприятий. В них приведена характеристика сырья, необходимого для выработки продукта, описаны операции технологического процесса, технохимический и микробиологический контроль производства. Справочники по технологии содержат физико-химические показатели и технологические нормативы производства каждого продукта. В них дана характеристика основного технологического оборудования, сырья и вспомогательных материалов, применяемых в производстве. Приведены сведения о таре, упаковке и моющих средствах. В приложениях к справочникам имеются данные по технологии производства. В справочниках по оборудованию предприятий пищевой промышленности приведены устройство и работа, технические характеристики, правила эксплуатации и основные расчеты технологического оборудования. Материал систематизирован по видам технологического оборудования, его назначению и производительности. Это очень удобно, поскольку легко определяются параметрические ряды технологического оборудования. Каталоги технологического оборудования содержат различные его проекции, монтажные схемы и коммуникации трубопроводов. Каталоги типовых проектов знакомят с существующими проектами предприятий пищевой промышленности, различных по типу, мощности и характеру переработки молока. В них даны компоновочные решения основных и вспомогательных помещений заводов различной мощности и направленности; расположение стен и перегородок, дверных и оконных проемов, лестничных клеток; компоновка технологического оборудования производственных цехов, а также планы размещения зданий и сооружений, подземных и наружных коммуникаций на площадке строительства (генпланы). 2. Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графического материала (чертежей). Текстовая проектная документация. Пояснительная записка является необходимой составной частью каждого проекта. Она включает заглавный (титульный) лист и задание на проектирование, текстовую часть с пояснениями и расчетами к проекту; список использованной литературы и оглавление. Текст должен быть кратким, ясным, без излишних подробностей и повторений. Записку выполняют на одной стороне стандартных листов писчей бумаги (210x297 мм). С левой стороны каждого листа оставляют поля шириной 40 мм. Первый лист пояснительной записки имеет специальный штамп (надпись), в котором указывают тему дипломного (курсового) проекта, общее количество листов пояснительной записки, порядковый номер листа, наименование учебного заведения, фамилии студента, руководителя и консультантов и дату подписания проекта. Каждый следующий лист пояснительной записки также имеет специальную надпись. В случае подготовки различного рода спецификаций технологического оборудования и экспликаций площадей основного и вспомогательного производств на листах А4 формата и включения их в пояснительную записку следует пользоваться юстированной формой записи (приложение 3). Пояснительная записка должна быть написана чернилами четким почерком. Графики, диаграммы, фотоснимки и другой иллюстрационный материал, входящий в состав записки, размещают последовательно, по тексту. Примерный объем пояснительной записки к курсовому проекту 25—30 страниц. Для оформления проекта заполняют листы: заглавный (титульный); задание на проектирование; необходимые пояснения и расчеты; перечень использованной литературы, в котором указывают фамилии авторов (по алфавиту), название книги, наименование издательства, год издания и количество страниц в книге. После этого составляют оглавление, пронумеровывают страницы и графический материал. Студент подписывает пояснительную записку на титульном листе и на последней странице. Руководитель и консультанты подписывают титульный лист. Графическая часть проекта. Графический материал состоит из чертежей на определенных форматах. Стандарты на составление и оформление чертежей. При выполнении и оформлении чертежей следует руководствоваться правилами, установленными Государственными стандартами РК (ГОСТ). Стандарты утверждены с целью создания единых правил выполнения проектной документации как в специальных проектных организациях и промышленности, так и в учебных заведениях. При разработке единой системы конструкторской документации (ЕСКД) — комплекса стандартов и положений по разработке, оформлению и обращению проектной и конструкторской документации учтены рекомендации международной организации по стандартизации, СЭВ и др. Вопросы для самоконтроля: 1. Что отражают технологические инструкции? 2. Что содержат справочники по технологии? 3. Что приведено в справочниках по оборудованию предприятий пищевой промышленности? 4. Что содержат каталоги технологического оборудования? 5. С чем знакомят каталоги типовых проектов? 6. Из чего состоит курсовой проект по проектированию предприятий? 7. Что включает пояснительная записка? 8. Какие листы заполняют для оформления проекта? 9. Из чего состоит графический материал курсового проекта? Лекция 22. Расчет сырья и обоснование ассортимента. Содержание лекционного занятия: 1. Способы производства и технологические схемы. 2. Схема направлений переработки пищевых продуктов. 1. Технологическая часть. Как видно из состава курсового проекта, его технологическую часть составляют: сырье и обоснование ассортимента; способы производства и технологические схемы; схемы направлений переработки пищевого продукта; продуктовые расчеты; технология производства и характеристика готовой продукции; организация и методы технохимического и микробиологического контроля; график организации технологических процессов. Сырье и обоснование ассортимента. В пояснительной записке дают характеристику сырья и кратко описывают требования, например, ГОСТ 13264—70 на сортовое молоко. При приемке молочным заводом сливок описывают требования к сливкам по действующей технической документации. Кратко описывают характеристику пищевых, вкусовых и ароматических наполнителей, используемых при выработке мясных, молочных и др. продуктов. Таким образом, при выборе способа производства должны быть в первую очередь учтены следующие вопросы: получение продукта высокого качества; наиболее полная механизация и автоматизация производства; использование поточных линий, малоотходной и безотходной технологий и пр. Выбранный способ производства должен быть обоснован и подкреплен технико-экономическими показателями с учетом мощности предприятия и объема производства готового продукта. Например, нецелесообразно использовать раздельную технологию производства творога с использованием поточных линий при небольшом объеме переработки молока на этот продукт. Технологическую схему производства составляют в полном соответствии с технологической инструкцией и выбранным способом. В ней составляют операции технологического процесса производства продукта с указанием режимов обработки молока. В качестве примера показано несколько технологических схем производства различных пищевых продуктов (творог «Крестьянский», сгущенное молоко с сахаром, масло сливочное, сыр российский). Вопросы для самоконтроля: 1. Что составляет технологическую часть курсового проекта? 2. Какие вопросы в первую очередь должны быть учтены при выборе способа производства? 3. В полном соответствии с чем составляют технологическую схему производства? Лекция 23. График организации технологических процессов. Содержание лекционного занятия: 1. Составление графика организации технологических процессов. 2. Характер производственного процесса. 1. Это наиболее ответственная и трудоемкая часть проектирования технологической части курсового проекта. График организации технологических процессов составляют для определения режима работы предприятия (цеха), продолжительности и последовательности операций в течение суток (смены), взаимосвязи отдельных операций интенсивности и часового материального баланса производства. График является основой для дальнейшего подбора и расчета машин и аппаратов и построения графика работы технологического оборудования. Технологический график составляют на основании продуктового расчета и рабочих диаграмм технологических процессов производства пищевых продуктов. Для построения графика организации технологических процессов необходимо иметь четкое представление об отдельных операциях технологического процесса, параметрических рядах технологического оборудования, продолжительности эффективной работы машин и аппаратов с учетом подготовительно-заключительного времени, о характере производственного процесса и продолжительности приемки сырья. Технологические операции по частной рабочей диаграмме являются основой для составления графика, поскольку определяют последовательность его построения. Операции технологического процесса характеризуются интенсивностью, которая и определяет часовой материальный баланс предприятия цеха. Сведения о параметрических рядах технологического оборудования необходимы для определения интенсивности переработки сырья по операциям технологического процесса. Параметрические ряды — совокупность технологического оборудования, объединенного по назначению, типу и мощности. Их определяют по справочникам технологического оборудования. Например, отечественная машиностроительная промышленность серийно выпускает следующие автоматизированные пластинчатые пастеризационно-охладительные установки для тепловой обработки молока при производстве питьевого молока производительностью (в л/ч): ОПУ-ЗМ — 3000, ОП2-У5 — 5000, ОПУ-10 — 10 000, ОП1-У1 —1000, ОП1-У2 —2000. В параметрический ряд объединены разливочные машины для молока и диетических кисломолочных продуктов производительностью 2000, 6000, 12 000 бутылок в час. Практически все машины и аппараты объединены в параметрические ряды по назначению и производительности. Продолжительность эффективной работы технологического оборудования определяют расчетным путем. Она зависит от типа и мощности оборудования, назначения, продолжительности рабочей смены и подготовительно-заключительного времени (в часах за смену). В учебных проектах продолжительность рабочей смены можно принять равной 7 или 8 ч. Продолжительность подготовительно-заключительного времени определяют из приложения 22 (нормы производительности ведущего и технологического оборудования). Иногда продолжительность эффективной работы технологического оборудования можно определить условно: для большей части машин и аппаратов она равна 5—5,5 ч при семичасовой рабочей смене и 6—6,5 ч при восьмичасовой. Продолжительность эффективной работы машин и аппаратов в смену определяет продолжительность технологических операций при составлении технологического графика. 2) Характер производственного процесса обусловливается характером организации технологического процесса. При жесткой смене длительность операций технологического процесса не выходит за рамки продолжительности смены, при скользящей — допускают переход отдельных операций из одной смены в другую. Молочные заводы, особенно связанные с выработкой цельномолочной продукции, работают в основном по скользящей смене. Например, при производстве кефира в первой смене происходят тепловая и механическая обработка молока, заквашивание и начало сквашивания, а закапчивается сквашивание, охлаждается и созревает кефир во второй или третьей смене. Продолжительность приемки сырья обусловливают до начала составления графика организации технологических процессов. Она зависит от типа и мощности предприятия. В настоящее время, когда сельское хозяйство, производящее молоко как сырье для молочной промышленности, в большинстве случаев способно охлаждать его на молочно-товарных фермах и хранить до отгрузки не более 24 ч, существует возможность одноразовой приемки молока на молочном заводе в течение смены. Основное условие при построении графика — возможно более короткий период приемки молока на молочном заводе. Суждение о том, что для этого требуется большое количество емкостей для хранения молока, является неправильным. Продолжительность приемки молока зависит от мощности и типа молочного завода и составляет для молочных заводов и комбинатов мощностью 100 т цельномолочной продукции в смену не менее 3 ч; на сыродельных комбинатах объемом 50 т перерабатываемого молока в смену — не менее 3 ч, а большей мощности — по 4 ч в каждую смену; на маслодельных и молочноконсервных комбинатах — непрерывно в течение 10—12 ч. В учебном проектировании продолжительность приемки молока принимают равной 4 ч при мощности завода 100 т молока, перерабатываемого в смену. Если мощность завода меньше отмеченной выше, то продолжительность приемки соответственно уменьшают. Для молочных заводов малой мощности (до 40 т молока, перерабатываемого в смену) продолжительность приемки молока не должна превышать 2 ч. От продолжительности приемки молока, а следовательно, и от ее интенсивности зависит и интенсивность переработки молока на молочные продукты. Таким образом, зная основные факторы, определяющие составление графика организации технологических процессов, приступают к его построению. Для этого на миллиметровой бумаге вычерчивают макет графика. При этом желательно принять масштаб горизонтальной оси, равный 2 см—1 ч. Вопросы для самоконтроля: 1. Что является наиболее ответственной и трудоемкой частью проектирования технологической части курсового проекта? 2. Что необходимо иметь для построения графика организации технологических процессов? 3. Чем обусловливаетсяхарактер производственного процесса? |