Лекция по биологии. №2 Лекция для 9 кл.. Лекция1. Выделительная система. Строение и функции

Скачать 377.54 Kb. Скачать 377.54 Kb.

|

|

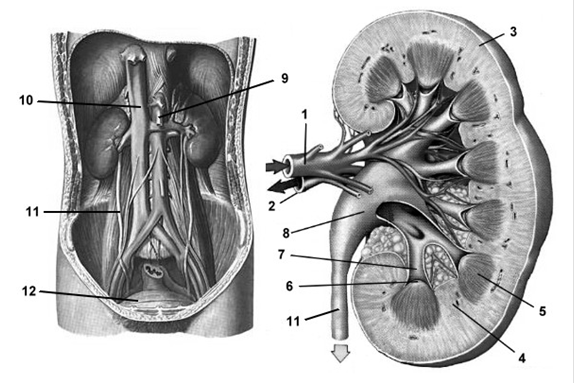

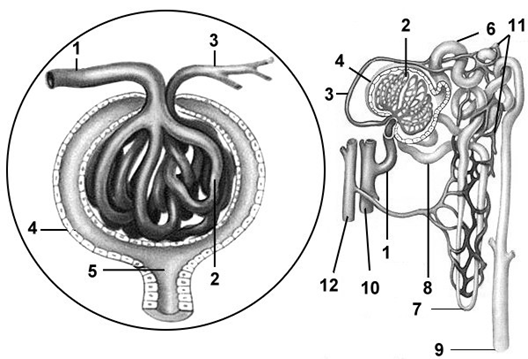

Лекция№1 . Выделительная система. Строение и функции. Конечными продуктами расщепления жиров и углеводов являются вода и углекислый газ. При распаде белков, кроме того, выделяется еще и аммиак. В печени аммиак превращается в мочевину. Все эти вещества попадают в кровь и переносятся к почкам и легким, через которые и происходит их удаление из организма. В выведении продуктов обмена принимает участие и кожа: удаляется часть углекислого газа; потовые железы кожи выводят воду, соли, около 1% мочевины. В кишечник из секретируются желчные пигменты и соли тяжелых металлов. Главной системой, отвечающей за выведение продуктов метаболизма, является мочевыделительная система. Почки выполняет ряд функций: удаляют ненужные продукты обмена (аммиак, мочевину); выводят из организма «чужеродные» вещества (ядовитые вещества, всосавшиеся в кишечнике, лекарственные препараты); регулируют водно-солевой обмен и pH крови; синтезируют биологически активные вещества, регулирующие кроветворение и кровяное давление, выводят избыток глюкозы из организма. Выделительная система представлена почками, мочеточниками, мочевым пузырем, мочеиспускательным каналом. Почки на задней стенке брюшной полости, правая ниже левой на 1 – 1,5 см. Покрыты фиброзной капсулой, в области ворот (место входа в почку сосудов и мочеточника) и на зад-ней стенке жировая ткань. Расположены почки в задней части брюшной полости (рис. 241), правая ниже левой на 1-1,5 см, так как над ней находится печень.  Рис. 241. Расположение и строение органов выделения 1 – почечная артерия; 2 – почечная вена; 3 – корковый слой; 4 – мозговой слой; 5 – пирамидки; 6 – сосочки; 7 – малые чашки; 8 – почечная лоханка; 9 – брюшная аорта; 10 – нижняя полая вена; 11 – мочеточник; 12 – мочевой пузырь. В почке снаружи расположено корковое вещество толщиной около 4 мм, содержащее почечные тельца нефронов, под ним мозговое вещество, образующее пирамидки, верхушки которых называются сосочками (в среднем 12). В сосочках собирательные трубочки открываются в малые чашки (8-9 штук), затем вторичная моча попадает в две большие чашки и затем в полость – почечную лоханку. Кровь попадает в почки из брюшной аорты через почечную артерию, очищенная выводится через почечную вену в нижнюю полую вену. Основной структурной и функциональной единицей почки является нефрон, в почке около 1 млн. нефронов. В нефроне различают капсулу Боумена-Шумлянского, в которой находится капиллярный клубочек. Капсула продолжается в извитой каналец, впадающий через собирательную трубочку в почечную лоханку. За сутки вся кровь проходит через почки около 300 раз. В капиллярном клубочке (мальпигиевом тельце) высокое кровяное давление, так как приносящая артериола клубочка почти в два раза больше по диаметру, чем выносящая. Выносящая артериола вновь разветвляется, оплетая капиллярами извитой каналец, затем венозные капилляры собираются в почечную вену. Образование мочи. Мочеобразование складывается из трех процессов: фильтрации, реабсорбции, канальцевой секреции. Фильтрация происходит из-за высокого давления в капиллярах мальпигиевых телец. Кровяная плазма без белков попадает в просвет капсулы. Состав фильтрата тот же, что и состав плазмы, за исключение высокомолекулярных белков. За сутки у человека образуется до 180 л фильтрата (первичной мочи). Реабсорбция происходит в почечных канальцах (рис. 242). Длина канальца может достигать 50 мм, общая длина канальцев почки около 100 км. В норме в канальцах реабсорбируются практически вся глюкоза, все аминокислоты, витамины и гормоны, вода и хлористый натрий. Жидкость, образовавшаяся после реабсорбции, поступает в собирательные трубочки и направляется в почечную лоханку. Под влиянием вазопрессина (антидиуретического гормона) проницаемость собирательных трубочек увеличивается, вода выходит из них, вторичной мочи образуется меньше. Из первичной мочи в сутки образуется только 1 – 1,5 л вторичной мочи, которая выводится из организма.  Рис. 242. Строение нефрона: 1 – приносящая артериола; 2 – капиллярный клубочек; 3 – выносящая артериола; 4 – капсула Боумена-Шумлянского; 5 – полость капсулы; 6 – проксимальный участок извитого канальца; 7 – петля Генле; 8 – дистальный участок извитого канальца; 9 – собирательная трубочка. 10 – почечная артериола; 11 – капиллярная сеть, оплетающая извитой каналец; 12 – почечная венула. Секреция. До того, как фильтрат покинет нефрон в виде мочи, в него могут секретироваться различные вещества, например ионы К+, Н+, NH4+ могут выделяться в просвет клеток извитых канальцев и выводиться из организма. Регуляция мочевыделения. Нервная регуляция связана с деятельностью автономной нервной системы. Симпатическое влияние приводит к сужению почечных сосудов и усилению реабсорбции – уменьшению мочевыделения, парасимпатическое – наоборот. При избытке солей в крови происходит повышенное образование гипоталамусом вазопрессина, нейрогипофиз выделяет его в кровь. Происходит усиленная реабсорбция воды и уменьшение мочевыделения. При понижении осмотического давления крови уменьшается секреция вазопрессина и увеличивается диурез. Если выделение АДГ по каким-то причинам прекращается, то резко возрастает диурез. Заболевание называется несахарный диабет. Гуморальная регуляция связана с деятельность нейрогипофиза и надпочечников. Нейрогипофиз уменьшает мочеобразование с помощью секреции избыточного количества вазопрессина, гормон мозгового вещества надпочечников адреналин так же уменьшает мочевыделение. Кроме этого, поддержание стабильной концентрации ионов натрия в крови контролируется гормоном альдостероном, вырабатываемым корой надпочечников. Альдостерон усиливает реабсорбцию натрия из канальцев, сохраняя его в организме. При этом происходит уменьшение мочевыделения. Лекция №2. Обмен веществ и энергии Общая характеристика Обмен веществ (метаболизм) – одно из основных свойств живого организма. Суть его в постоянном поступлении и выведении из организма различных веществ. В организм человека поступает кислород, вода, органические и неорганические вещества. Сложные органические вещества, поступающие в организм, расщепляются до простых веществ, всасываются и поступают в клетки, где часть подвергается распаду и окислению до воды углекислого газа, аммиака, мочевины, молочной кислоты, обеспечивая организм энергией – реакции диссимиляции, или энергетического обмена (катаболизма). Другая часть поступивших веществ является строительным материалом для реакций ассимиляции, или пластического обмена (анаболизма). Из организма удаляются углекислый газ, продукты обмена, выделяется энергия. Реакции ассимиляции и диссимиляции протекают одновременно и взаимосвязано. Синтез веществ требует энергии, которая образуется в реакциях энергетического обмена, а для реакций энергетического обмена нужны ферменты, синтезируемы в результате ассимиляции. Обмен веществ зависит от выполняемой работы, от возраста, от состояния человека. В период роста преобладают реакции пластического обмена, в период старения реакции ката-болизма. Регуляция осуществляется с помощью нервной системы и желез внутренней секре-ции. Белковый обмен Белки составляют около 25% от массы тела. В пище различают белки растительного и животного происхождения, все они состоят из 20 видов аминокислот, из которых 10 являют-ся незаменимыми – не могут синтезироваться в организме человека и должны поступать вместе с пищей. В зависимости от аминокислотного состава белки делят на две группы: полноценные, со-держащие все виды аминокислот и неполноценные. Растительные белки чаще неполноцен-ные, в них могут отсутствовать некоторые аминокислоты, поэтому пища вегетарианцев должна быть разнообразной. Под действием ферментов пищеварительного тракта (пепсина, трипсина, химотрипсина, эрепсина) белки гидролизуются до аминокислот, которые всасываются в кровь и транспор-тируются в клетки. В отличие от углеводов, накапливаться «про запас» аминокислоты не могут, часть из них вступает в реакции ассимиляция, клетки организма непрерывно синтезируют белки, необходимые для нормальной жизнедеятельности, а избыток аминокислот подвергается диссимиляции, полное окисление аминокислот и белков происходит до СО2, Н2О и NH3. Аммиак ядовит и выводится из клеток в кровь. В печени превращается в менее ядовитую мочевину, которая удаляется из организма через мочевыделительную систему. (Животные с удаленной печенью погибают из-за накопления в организме аммиака). При полном окислении 1 г белка выделяется 17,6 кДж. При положительном азотистом балансе в организм поступает больше азота, чем выделя-ется, например, во время роста; при отрицательном балансе – наоборот. Выведение 1 г азота соответствует распаду 6,25 г белка. Суточная потребность в белке 50-150 г. При избытке белки превращаются в углеводы и жиры. Синтезироваться из углеводов и жиров не могут. В регуляции белкового обмена играют важную роль некоторые гормоны, например, ти-роксин, который вызывает расщепление белков и превращение их в углеводы; соматотроп-ный гормон усиливает биосинтез белков организмом. Углеводный обмен Углеводы составляют около 1% от массы тела. В организм поступают в виде моно-, ди- и полисахаридов. Под действием ферментов амилазы, мальтазы, лактазы, сахаразы происходит их гидролиз до глюкозы, которая поступает в кровь. Содержание глюкозы в крови относительно постоянно, в норме – 0,12%, это основной источник энергии для клеток организма. При её избытке, с помощью инсулина активируются ферменты, снижающие уровень глюкозы в крови, она поступает в клетки печени и мышц, где превращается в гликоген. При недостатке глюкозы ряд гормонов (глюкагон, адреналин, ТТГ, тироксин, АКТГ, СТГ, адреналин) приводят к расщеплению гликогена и выведению глюкозы в кровь, а затем в клетки, где она подвергается гликолизу и кислородному окислению. Основная функция углеводов в организме – энергетическая. При расщеплении выделяет-ся 17,6 кДж на 1 г. Суточное потребление должно составлять около 500 г. В результате пла-стического обмена синтезируется гликоген, углеводы, входящие в состав клеточных мем-бран, слизи и другие вещества. При недостаточном поступлении углеводов с пищей они могут быть образованы из бел-ков и жиров, при избыточном – превращаться в жиры. Жировой обмен Жиры составляют 10-20% от массы тела. Состоят из глицерина и жирных кислот. Жир-ные кислоты могут быть насыщенными (в твердых, животных жирах) и ненасыщенными (в маслах). Последние не синтезируются в организме и должны поступать с пищей. Взрослому организму необходимо около 100 г в сутки. Под действием желчи эмульгируются, под дей-ствием липаз гидролизуются, в клетках кишечного эпителия синтезируются транспортные формы жиров, которые поступают в лимфу. При пластическом обмене фосфолипиды образуют мембраны клеток, жиры входят в со-став медиаторов, гормонов, ферментов. Избыток жиров запасается в жировых клетках саль-ника, подкожной жировой клетчатки. При катаболизме обеспечивают организм энергией, при окислении 1 г жира до углекислого газа и воды выделяется 38,9 кДж энергии. Главные функции: структурная – входят в состав мембран, энергетическая, источник ме-таболической воды (100 г жира при окислении образуют 107 г воды), теплоизоляционная, жиры образуют миелиновые оболочки нервных клеток. В регуляции жирового обмена большую роль играют гормоны аденогипофиза, щитовид-ной железы, надпочечников. Жиры способны превращаться в углеводы. Синтез жиров может осуществляться из углеводов и белков. Водно-солевой обмен Вода составляет около 60% от массы тела. В мышцах до 80%, в костях до 20%. В сутки в среднем потребляется 2,5 л: 1,2 л в виде жидкостей, 1 л с пищей, 0,3 л образуется метаболи-ческой воды. Выводится почками, кишечником, кожей и легкими. Избыток и недостаток во-ды приводят к отравлению организма. Содержание воды в организме регулируется нейроги-пофизом, выделяющим вазопрессин, а также корой надпочечников, секретирующей гормон альдостерон. Оба этих гормона регулируют работу почек. Например, если в крови солей больше нормы, нейрогипофиз выделяет больше вазопрессина. Антидиуретический гормон уменьшает мочеобразование и мочевыделение, сохраняя воду в организме. Функции: вода необходима для нормально течения многих физиологических процессов: является растворителем, принимает участие в образовании структуры органических молекул, выполняет транспортные функции, участвует в регуляции температуры, участвует в реакциях гидролиза различных веществ. Водный обмен тесно связан с минеральным обменом. Минеральные вещества необходи-мы организму для самых различных функций: обуславливают осмотическое давление, участвуют в проведении нервного возбуждения, в мышечных сокращениях, свертывании крови. Составляют около 4% от массы организма. Na и К. Участвуют в процессах возбуждения клетки, проведении нервных импульсов, в поддержании осмотического давления, Рh среды. Са. В составе зубов и костей. Необходим для свертывания крови, мышечных сокращений, синаптической передачи. Р. В составе костей и зубов. Входит в состав АТФ, ДНК, РНК, в состав клеточных мем-бран. Cl. Участвует в образовании Ph желудочного сока, обеспечивает наряду с другими иона-ми возбуждение и торможение в нервных клетках. Fe. Входит в состав гемоглобина крови, в состав цитохромов, принимающих участие в окислительном фосфорилировании. J. Входит в состав гормонов щитовидной железы. S. Входит в состав аминокислот, белков и витаминов. Cо. В состав витамина В12. Mg. Входит в состав многих ферментов в качестве кофермента. Необходим для нормаль-ного функционирования мышечной, нервной и костной тканей. F. Структурный компонент зубной эмали. Недостаток минеральных веществ приводит к различным нарушениям, обмена веществ, у детей сказывается на их развитии и росте. Витамины В пище содержатся также витамины – органические вещества, которые в организме человека или не синтезируются вовсе, или синтезируются в недостаточных количествах. Впервые их наличие было предположено русским ученым Н.И.Луниным в 1880 году. Их принято обозначать буквами латинского алфавита и делить на жирорастворимые А, D, E, K и водорастворимые. В настоящее время известно около 50 витаминов. Интересно, что вещество, являющееся витамином для одного организма, для других видов витамином не является. Например, витамин С необходим человеку, всем приматам, а большинство других млекопитающих его могут синтезировать. Витамины входят в состав ферментов. Соединяясь с белками, образуют ферменты; необ-ходимы для нормального обмена веществ. Общее количество витаминов, необходимое чело-веку незначительно, отсутствие какого-либо витамина в пище приводит к авитаминозу. Из-быток витамина приводит к гипервитаминозам и различным нарушениям обмена веществ. Содержатся витамины в растительной пище и животной пище. Витамин С (аскорбиновая кислота). В значительных количествах содержится в плодах шиповника, черной смородины, капусте, помидорах, моркови, картофеле и других овощах и фруктах. При длительном отсутствии в пище витамина С развивается цинга. При цинге люди слабеют, у них воспаляются и кровоточат десны, выпадают зубы, распухают суставы. При тяжелой работе и заболеваниях потребность в витамине С возрастает. Витамин С стимулирует гормональную регуляцию, процессы развития организма, сопротивляемость к заболеваниям. Витамин С выделен в чистом виде и получается фабричным путем. В 1831 году из пигмента моркови было получено вещество каротин. В дальнейшем было показано, что каротином богаты плоды и листья многих растений. В цитоплазме животных клеток каротин превращается в жирорастворимый витамин А (ретинол). Значительное коли-чество витамина А содержится в сливочном масле, яйцах, сметане, печени и рыбьем жире. При отсутствии витамина А в пище поражаются роговица глаза, кожа, дыхательные пути, замедляется рост, развивается «куриная слепота». Витамины группы В. Эта группа витаминов включает несколько витаминов – В1 В2, В6, B11, B12 и некоторые другие. Витамины группы В в значительных количествах содержатся в пивных дрожжах, оболочках семян ржи, риса, бобовых, а из животных продуктов – в почках, печени, яичном желтке. Первым из этой группы был обнаружен витамин B1(тиамин). При отсутствии в пище этого витамина развиваются поражения нервной системы – полиневрит, «бери-бери» – расстройства движений, параличи, приводящие к смерти. Но, если больному давать пищу, в которой содержится витамин В1, наступает выздоровление. Учитывая, что витамин B1 не откладывается в организме впрок, его поступление с пищей должно быть ре-гулярным и равномерным. Витамин B12 (кобаламин) регулирует кроветворную функцию, рост нервной ткани. Витамин D (кальциферол, антирахитический витамин). В значительных количествах со-держится в рыбьем жире. Витамин D, участвует в обмене кальция и фосфора, образуется в коже человека под влиянием ультрафиолетовых лучей. Отсутствие витамина D вызывает у детей заболевание, называемое рахитом. Кости рахитичных детей содержат недостаточно кальция и фосфора. Это приводит к искривлению костей конечностей, появлению на ребрах хорошо заметных утолщений, деформации грудной клетки. Лучшим средством предупре-ждения и лечения рахита является употребление пищевых продуктов, содержащих витамин D, а также пребывание детей на солнце или их искусственное ультрафиолетовое облучение. Количество витаминов в пище колеблется в зависимости от времени хранения овощей и фруктов, от приготовления пищи. Например, витамин А теряется при длительном хранении и сушке, при варке разрушается часть витаминов группы В и часть витамина С. Витамин С разрушается при контакте с воздухом и металлом. Важнейшие витамины, их источники и значение.

|