принципы легочной. Методические рекомендации для самостоятельной внеаудиторной подготовки студентов

Скачать 100.41 Kb. Скачать 100.41 Kb.

|

|

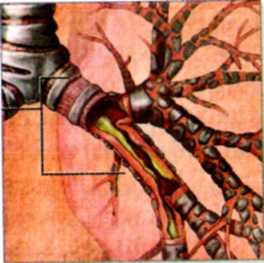

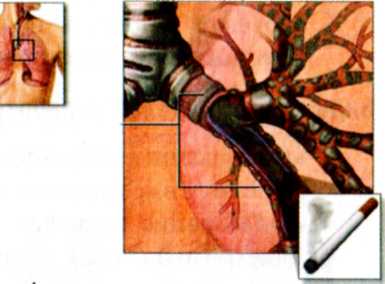

ГАПОУ «БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ Специальность 31.02.01 Лечебное дело Профессиональный модуль 02. «Лечебная деятельность» Раздел 1. Планирование программы лечения, тактики ведения, выполнение лечебных вмешательств, специализированного сестринского ухода за пациентом в терапии. Тема 1.25. Принципы лечения и ухода при острых, хронических бронхитах 2016 МОТИВАЦИЯ Острый бронхит - острое воспалительное заболевание слизистой оболочки трахеобронхиального дерева в системе ОРЗ, имеющего чёткие начало и окончание (34,5% от всех заболеваний органов дыхания). Диагноз «острый бронхит» следует предполагать при наличии остро возникшего кашля, продолжающегося не более 3 недель (вне зависимости от наличия мокроты), при отсутствии патологии носовой части глотки. Хронический бронхит — хроническое воспаление бронхов и бронхиол. Вызывается теми же причинами, что и острый, при условии: наличия очагов хронической инфекции (назофарингиты, синуситы, ларингиты, тонзиллиты); воздействия факторов внешней среды: холодная и сырая погода, курение (у людей курящих хронический бронхит встречается в 5 раз чаще, чем у некурящих); 1.Дифференциальная диагностика при острых, хронических бронхитах Бронхит - воспалительное заболевание слизистого и подслизистого слоя, а иногда и всех слоев бронхов. Бронхит чаше всего является осложнением острого респираторного или вирусного заболевания. В мокроте у больного обнаруживаются стрептококки, стафилококки, пневмококки, палочка инфлюэнцы. Заболевание учащается в основном весной и осенью. По течению бронхиты делятся на острые и хронические. Острый бронхит острое воспалительное заболевание слизистой оболочки трахеобронхиального дерева в системе ОРЗ, имеющего чёткие начало и окончание (34,5% от всех заболеваний органов дыхания). Наиболее частыми клиническими признаками острого бронхита у взрослых больных бывают кашель (в 92% случаев), кашель с выделением мокроты (в 62% случаев). Диагноз «острый бронхит» следует предполагать при наличии остро возникшего кашля, продолжающегося не более 3 недель (вне зависимости от наличия мокроты), при отсутствии патологии носовой части глотки, симптомов пневмонии и хронических заболеваний лёгких, которые могут быть причиной кашля. Возможные причины длительного кашля, связанные с заболеваниями органов дыхания: БА,ХОБЛ, хронические инфекционные заболевания лёгких, особенно туберкулёз, синусит, синдром постназального затёка, гастр-оэзофагеальный рефлюкс, саркоидоз; кашель, обусловленный заболеваниями соединительной ткани и их лечением; асбестоз; силикоз; «лёгкое фермера»; побочный эффект ЛС (ИАПФ, b-адреноблокаторы, нитрофураны.Альтернативой служит подбор другого ИАПФ или переход на антагонисты рецепторов ангиотензинаII, обычно не вызывающего кашель); рак лёгкого, плеврит. Диагноз выставляют на основании клинической картины методом исключения (пример):

Течение болезни: Острое – не более 2 недель Подострое – 3 недели Затяжное – 4 недели и более рецидивирующее Предрасполагающие факторы: острые инфекционные и вирусные заболевания (грипп, корь); переохлаждение; снижение сопротивляемости организма; механические и химические раздражители - известковая и угольная пыль, пары бензина, формалина; хронические очаги инфекции - хронический фарингит, тонзиллит, синусит. Классификация: По этиологии: а) инфекционного происхождения (вирусные, микоплазменные, бактериальные, вирусно-бактериальные); б) неинфекционные (обусловленные физическими и химическими фвакторами); в) смешанные 2. По патогенезу: а) первичный бронхит, являющийся самостоятельным заболеванием б) вторичный бронхит, осложняющий другие патологические процессы (корь, краснуха, дифтерия и др.) 3. По уровню поражения трахеобронхиального дерева: а) Проксимальный бронхит (трахеобронхит), б) дистальный бронхит (вовлечение мелких бронхов и возникновение бронхиальной обструкции; в) бронхиолит 4. Варианты течения: а) остро текущий бронхит (2-3 недели), б) затяжной бронхит (до 1 месяца и более) 5 По характеру воспалительного процесса: а) катаральный, б) отёчный, в) гнойный Клиника. Возникновению острого бронхита часто предшествуют: ринит (насморк, чихание, зуд в носу), назофарипгит, трахеит, ларингит (охриплость голоса). В начале заболевания преобладает сухой, надсадный, упорный, грубый кашель со скудной слизистой мокротой.Позже мокрота становится обильной, слизисто-гнойной (т.к на 2-3 день присоединяется бактериальная флора), она легче отхаркивается, и кашель становится мягче. При тяжёлых формах нередко кровоизлияния в слизистую оболочку, экссудат может приобретать геморрагический характер. Лихорадка продолжается до 2-3 дней, чаще температура субфебрильная (до 38 °С). При бронхите симптомы интоксикации проявляются слабостью, болями в спине, суставах, головной болью. Объективный осмотр При поражении крупных бронхов перкуссия и аускультация патологических симптомов не выявляют. При поражении мелких бронхов перкуторный звук может приобретать оттенок коробочного (за счет эмфизематозного состояния легочной ткани). При аускультации дыхание становится жестким и появляются сухие свистящие, гудящие хрипы; через 2-3 дня могут присоединиться влажные разнокалиберные хрипы, которые исчезают после энергичного кашля. Бронхиолит (чаще встречается у детей и стариков): Клинически – кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, одышка до 40-50 в мин, дыхание поверхностное, температура до 38-390 С. Отмечается цианоз лица, слизистых оболочек, акроцианоз носа, ушей, пальцев рук. При поражении бронхиол при аускультации выслушиваются ослабленное дыхание с наличием незвучных мелкопузырчатых влажных хрипов. Перкуторно: тимпанический оттенок. Течение тяжёлое, заболевание длится 1,5-2 месяца, иногда может привести к летальному исходу. Диагноз острого бронхита затруднений не вызывает при наличии кашля, симптомов интоксикации, лихорадки и выслушивании сухих хрипов. Дополнительные исследования Общий анализ крови (OAK) - отмечается умеренный лейкоцитоз, ускоренное СОЭ. В анализе мокроты определяется большое количество лейкоцитов, слущенного эпителия, иногда возбудитель. На рентгенограмме усиление бронхососудистого рисунка. Лечение Постельный или домашний режим. При кашле назначают бронхолитики и муколитики (бронхикум, бронхолитин, доктор Мом, АЦЦ). При тяжелом течении бронхита на 5 дней назначают пероральные антибиотики (макропен, ципрофлоксацин и т. д.). Дополнительно проводится лечение: ингаляции, обильное теплое щелочное питье, витаминотерапия. Больным назначают полноценное высококалорийное питание. Профилактика Личная профилактика сводится к правильной организации труда и отдыха, закаливанию, профилактике респираторных заболеваний (избегать переохлаждений). Специфическая профилактика вируса гриппа - ежегодная иммунизация всего населения. Уход: - При отсутствии сопутствующих заболеваний и осложнений на острый период назначается постельный режим и стандартная диета; - воздух в помещении должен быть чистым, свежим и тёплым; - контроль общего состояния, ЧДД, АД, пульса, температуры; - уход за кожей, слизистыми; - своевременная смена нательного и постельного белья; - соблюдение правил гигиены при физиологических отправлениях; - обеспечение санитарно-противоэпидемического режима (влажная уборка, кварцевание, проветривание палат, обеспечение пациентов индивидуальной плевательницей, её дезинфекция); - на дому: обучение пациентов и их родственников правилам ухода (самоухода) при повышенной температуре, лихорадке, правильному приёму лекарств, пользованию плевательницей, ингалятором, постановки горчичников, компрессов, рационального питания и соблюдения питьевого режима, гигиенического режима помещения (проветривание, влажная уборка); - беседы о значении соблюдения постельного режима, об отрицательном влиянии курения на организм, о правилах закаливания; - рекомендуется обильное горячее щелочное питьё (молоко с содой, боржоми), морсы, компоты, соки, чай, фиточай; - для разжижения вязкой мокроты используют паровые ингаляции отваров трав: зверобоя, цветов ромашки, листьев эвкалипта, которые проводят по 10-15 минут несколько раз в день; - при болях за грудиной ставят горчичники на грудную клетку, согревающие компрессы, круговые банки, делают горячие ножные ванны; -подготовка больного и забор биологического материала на лабораторные и инструментальные исследования (сбора мокроты, взятие крови из вены, рентгенологическое, ФВД, бронхоскопия и др.); - оказание помощи врачу при проведении врачебных манипуляций - своевременное и правильное введение назначенных лекарственных препаратов ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ По МКБ Х: J 40 – бронхит, не уточненный как острый или хронический, J 41.0 – простой хронический бронхит, J 41 – простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, J 42 – хронический бронхит не уточненный. Определение. Хронический бронхит (ХБ) – диффузное прогрессирующее поражение бронхиального дерева, обусловленное длительным раздражением воздухоносных путей летучими поллютантами и/или повреждением вирусно-бактериальными агентами, с перестройкой секреторного аппарата слизистой оболочки и развитием воспалительного процесса, сопровождающегося гиперсекрецией слизи, нарушением очистительной и защитной функции бронхов, что проявляется постоянным или периодически возникающим кашлем и выделением мокроты. Согласно рекомендации ВОЗ, бронхит может считаться хроническим, если больной откашливает мокроту на протяжении большинства дней не менее 3 мес. в году, в течение более 2 лет подряд, при исключении других заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и легких, которые могли бы вызвать эти симптомы. Классификация ХБ (Палеев Н.Р. и др., 1985; Кокосов А.Н., 2002) По этиологии: 1. Обусловленный инфекционными факторами. 2. Обусловленный химическими и физическими воздействиями. 3. Сочетанной природы. 4. Не уточненной этиологии. По патогенезу: 1. Первичные. 2. Вторичные. По уровню поражения: 1. С преимущественным поражением мелких бронхов (дистальный). 2. С преимущественным поражением крупных бронхов (проксимальный). По функциональной характеристике: 1. Необструктивный. 2. Обструктивный (эквивалент ХОБЛ). По характеру воспалительного процесса: 1. Простой (катаральный). 2. Слизисто-гнойный. По фазе заболевания: 1. Обострение. 2. Ремиссия. По морфологическим вариантам: 1. Атрофический. 2. Гипертрофический. 3. Фибринозный. 4. Геморрагический. По течению: 1. Латентное течение. 2. С редкими обострениями. 3. С частыми обострениями. 4. Непрерывно рецидивирующее течение. По осложнениям: 1. Не осложненный. 2. Осложненный (бронхоспастический синдром, пневмофиброз, пмевмосклероз, эмфизема легких, кровохарканье, дыхательная недостаточность, легочная гипертензия, хроническое легочное сердце, трахеобронхиальная дискинезия, амилоидоз и др.) Дифференциальная диагностика обструктивного и необструктивного хронического бронхита: Дифференциальная диагностика обструктивного и необструктивного ХБ строится на клинической оценке одышки и состояния функции внешнего дыхания. Обструктивный бронхит характеризуется одышкой при физической нагрузке, обструктивными нарушениями вентиляции и снижением толерантности к физической нагрузке. Обструктивные нарушения при ХБ, как правило, появляются только на фоне обострения заболевания и могут быть обусловлены воспалительными изменениями бронхов, гипер - и дискринией, бронхоспазмом (обратимыми компонентами обструкции). При тяжелом течении ХБ и персистирующем воспалительном процессе обструктивные изменения могут сохраняться постоянно. Сохранение необратимой или частично обратимой бронхиальной обструкции в период стойкой ремиссии заболевания (постбронходилатационные значения ОФВ1< 80% от должных, ОФВ1/ФЖЕЛ < 70% от должных) свидетельствует о формировании ХОБЛ. Развившаяся обструкция мелких бронхов приводит к эмфиземе легких. Прямой зависимости между выраженностью бронхиальной обструкции и эмфиземы не существует, так как в отличие от ХОБЛ эмфизема является не симптомом ХБ, а его осложнением. В дальнейшем эмфизема может приводить к развитию хронической дыхательной недостаточности и легочной гипертензии. Примеры формулировки диагноза 1. Хронический катаральный необструктивный бронхит, фаза обострения. ДН 0 ст. 2. Хронический обструктивныйслизисто-гнойный бронхит, средняя степень тяжести, фаза обострения. Эмфизема легких. ДН I ст. Обязательные лабораторные исследования Общий анализ крови, мочи Анализ мокроты общий, в том числе на атипичные клетки, БК Анализ мокроты с окраской по Грамму Биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, СРБ, общий белок, протеинограмма, креатинин, мочевина, электролиты) Бактериологическое исследование мокроты с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам Дополнительные лабораторные исследования Пульсоксиметрия Исследование газового состава артериальной крови Обязательные инструментальные исследования ЭКГ Рентгенография органов грудной полости Спирометрия с проведением бронходилатационного теста, пикфлоуметрия Дополнительные инструментальные исследования Бронхоскопия с исследованием БАЛ Рентгенография придаточных пазух носа КТ органов грудной полости Консультации специалистов по показаниям: пульмонолога, оториноларинголога, аллерголога. В ходе обследования необходимо исключить: бронхиальную астму, ХОБЛ, ХСН, бронхоэктатическую болезнь, туберкулез, облитерирующий бронхиолит, опухоли. Характеристика лечебных мероприятий 1. Диета № 15 2. Антибиотики широкого спектра (при слизисто-гнойном ХБ): Внутрь амоксициллин (0,5 г 3 раза в сутки), амоксициллин/ клавуланат (0,625 г 3 раз в сутки), цефаклор (0,5 г 3 раза в сутки). Альтернативные препараты: макролиды – азитромицин (0,5 г 1 раз в сутки), кларитромицин (0,5 г 2 раза в сутки), респираторные фторхинолоны – левофлоксацин (1 г 1 раз в сутки), моксифлоксацин (0,4 г 1 раз в сутки). Лечение проводится на протяжении 7-10 дней. При недостаточной эффективности лечения показано парентеральное введение: цефепим в/м или в/в по 2 г 2 раза в сутки, или цефотаксим в/м или в/в по 2 г 3 раза в сутки. При простом (катаральном) ХБ противовоспалительная терапия проводится фенспиридом (эреспалом) – внутрь по 80 мг 2 раза в сутки в течение 2-3 нед. 3. Бронхолитики: - антихолинергические препараты: ипратропия бромид (по 2-3 вдоха 3-4 раза в сутки), - бета2-адреномиметики короткого действия (сальбутамол, фенотерол – по 2 вдоха 3-4 раза в сутки), - комбинированные бронхолитики (беродуал – по 1-2 вдоха 3 раза в сутки), - метилксантины: эуфиллин (в/в), пролонгированные формы теофиллина (по 100-200 мг 2 раза в сутки). 4. Муколитики. Препараты N-ацетилцистеина: ацетилцистеин (внутрь по 200 мг 3-4 раза в сутки), карбоцистеин (по 750 мг 3 раза в сутки), амброксол (по 30 мг 3 раза в сутки), бромгексин (по 8-16 мг 3 раза в сутки), комбинированные препараты (бронхолитин, аскорил, бронхосан) 5. Небулайзерная терапия (бронхолитики – ипратропия бромид, сальбутамол, фенотерол, муколитики– амброксол). Требования к результатам лечения Купирование обострения ХБ. Облегчение симптомов. Предотвращение прогрессирования ХБ. Повышение толерантности к физическим нагрузкам и качества жизни. Восстановление трудоспособности. ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ По МКБ X: Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения – I 26-I 28. I 26 – Легочная эмболия. I 26.0 – Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце. I 26.9 – Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце. I 27 – Другие формы легочно-сердечной недостаточности. I 27.0 – Первичная легочная гипертензия. I 27.1 – Кифосколиотическая болезнь сердца. I 27.8 – Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности. I 27.9 – Легочно-сердечная недостаточность неуточненная. I 28 – Другие болезни легочных сосудов. Определение. Легочное сердце (лат. «corpulmonale») – это синдром гипертрофии и/или дилатации (а затем и недостаточности) правых отделов сердца, возникший в результате легочной артериальной гипертензии вследствие заболеваний, нарушающих функцию легких, т.е. ведущих к дыхательной недостаточности. Классификация легочного сердца (Вотчал Б.Е., 1964) 1. По темпам развития: – острое легочное сердце (развивается в течение нескольких минут, часов, дней); – подострое легочное сердце (развивается в течение нескольких недель, месяцев); – хроническое легочное сердце (развивается в течение 5 и более лет). 2. По генезу: – острое легочное сердце: васкулярное(эмболия легочной артерии - тромбоэмболия, газовая или жировая эмболия легочных артерий, тромбоз легочных вен, раковый лимфангоит легких, артерииты легочной артерии), бронхолегочное (клапанный пневмоторакс, пневмомедиастинум, астматический статус, субтотальная и тотальная пневмония, инфаркт легкого, резекция легкого, массивный ателектаз легкого) и торакодиафрагмальное(множественные переломы ребер, перелом грудины (флотирующая грудная клетка), быстрое накопление жидкости в полости плевры (гемоторакс, экссудативный плеврит; массивная инфузия жидкости через подключичный катетер, ошибочно введенный в плевральную полость), гиповентиляция центрального и периферического генеза (ботулизм, полиомиелит, миастения); – подострое легочное сердце: васкулярное (рецидивирующая эмболия легочной артерии, системные легочные васкулиты, первичная легочная артериальная гипертензия, лимфогенныйкарциноматоз легких), бронхолегочное (диффузный бронхиолит, тяжелое течение БА, быстро прогрессирующее течение фиброзирующегоальвеолита), торакодиафрагмальное (массивный плевральный выпот при мезотелиоме плевры); – хроническое легочное сердце (ХЛС): – васкулярная форма (прилегочныхваскулитах, первичной легочной гипертензии, горной болезни, рецидивирующей тромбоэмболии легочных артерий, резекции легкого); – бронхолегочная форма (при диффузном поражении бронхов и легочной паренхимы – при ХОБЛ, тяжелом течении БА, бронхиолите, хроническом обструктивном бронхите, эмфиземе легких, диффузном пневмосклерозе и фиброзах легких в исходе неспецифических пневмоний, туберкулезе, пневмокониозе, саркоидозе, фиброзирующемальвеолите, рестриктивных процессах – фиброзах и гранулематозах; – торакодиафрагмальная (при значительных нарушениях вентиляции и кровотока в легких вследствие деформации грудной клетки, патологии плевры, диафрагмы (при торакопластике, болезни Бехтерева), ожирении, синдроме Пиквика, синдроме ночного апноэ - гипопноэ сна). 3. По фазе течения (степени компенсации легочной недостаточности) – острое легочное сердце (всегда декомпенсированное); – подострое и ХЛС может быть компенсированным и декомпенсированным. Легочное сердце развивается не только при заболеваниях паренхимы легких, воздухоносных путей или сосудов легких, но и при деформации грудной клетки, нейро-мышечных заболеваниях, нарушениях центральной регуляции дыхания. Диагноз легочного сердца устанавливают после диагностики основного заболевания. При формулировании диагноза используют только первые две графы классификации: 1) острое, подострое, хроническое; 2) компенсированное, декомпенсированное. Степень недостаточности кровообращения оценивают по общепринятой классификации. Несмотря на достигнутые за последние десятилетия очевидные успехи в терапии ХЛС, смертность больных остается высокой. При наличии развернутой клинической картины ХЛС 2-летняя выживаемость больных составляет 45%, а продолжительность жизни в среднем колеблется от 1,3 до 3,8 лет, поэтому поиск новых средств, позволяющих ее увеличить, весьма актуален. Лечение легочной гипертензии и ХЛС должно быть этиотропным, то есть, проводится лечение основного заболевания, явившегося причиной данного осложнения (ХОБЛ, БА, ИЗЛ, туберкулез). При деформации грудной клетки проводится хирургическая и ортопедическая коррекция. У больных ХОБЛ при наличии легочной гипертензии изучается клиническая эффективность новых препаратов: простагландинов, ингаляции NO, простациклина и его аналогов (илопроста), антагониста фосфодиэстеразы – V типа – силденафила и босентана - антагониста рецепторов эндотелина-1.При неэффективности терапевтических мероприятий – хирургическое лечение (тромбэктомия при ТЭЛА, пересадка легких, сердца-легких). Примеры формулировки диагноза 1. Хронический гнойный обструктивный бронхит в фазе обострения. Диффузный пневмосклероз. Эмфизема легких. ДН II ст. Хроническое компенсированное легочное сердце. 2. ХОБЛ, крайне тяжелое течение, смешанная форма, обострение.ДН 3 ст. Хроническое легочное сердце, декомпенсированное. ХСН 2Б ст. ФК IV. Обследование Обязательные лабораторные исследования Общий анализ крови, мочи Общий анализ мокроты Биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, СРБ, общий белок, протеинограмма, электролиты, креатинин, мочевина) Коагулограмма Пульсоксиметрия Исследование газового состава крови и кислотно-основного состояния Д-димеры (при подозрении на ТЭЛА) Обязательные инструментальные исследования ЭКГ ЭхоКГ Рентгенография органов грудной полости Спирометрия Дополнительные инструментальные исследования Реография легочной артерии Ангиопульмонография КТ - ангиопульмонография Катетеризация правых отделов сердца и легочной артерии Сцинтиграфия легких Радионуклиднаявентрикулография Спиральная КТ органов грудной клетки Консультации специалистов по показаниям: пульмонолога, хирурга. В ходе обследования необходимо исключить: первичную легочную гипертензию, пороки сердца, ИБС, АГ, дилатационную кардиомиопатию и др. Характеристика лечебных мероприятий Лечение основного заболевания. Лечение непосредственно ХЛС (патогенетическое). Диета № 10 Кислородотерапия (до 15 часов в сутки) – неинвазивная вентиляция легких 3. Периферические вазодилататоры: блокаторы кальциевых каналов: нифедипин 60-80 мг в сут., дилтиазем 360-420 мг в сут., исрадипин 5-10 мг в сут. При отсутствии эффекта – пролонгированные нитраты: изосорбидадинитрат в дозе 20-40 мг 4 раза в сутки в зависимости от переносимости, или молсидомин (корватон – 4 мг 3 раза в день под контролем АД). 4. ИАПФ уменьшают активность РАС, препятствуют задержке натрия и воды, замедляют процесс ремоделирования миокарда, уменьшают периферическую артериальную вазоконстрикцию (каптоприл 12,5-75 мг сут., периндоприл 5-10 мг в сут., эналаприл 5-40 мг в сут.) 5. Диуретики. Применяют в основном фуросемид (лазикс) в индивидуально подобранной дозе 20-80 мг/сут., торасемид (диувер) 10-40 мг/сут. При упорных отеках целесообразно комбинированное применение салуретиков и антиальдостероновых средств – спиронолактона (верошпирон, альдактон) в дозе 50-100 мг/сут. 6. Антикоагулянтная терапия Показания к применению: быстро нарастающая правожелудочковая недостаточность, обострение бронхолегочной инфекции с усилением бронхиальной обструкции. Гепарин в суточной дозе 10000-20000 ЕД в течение 10 дней. Терапию проводят под контролем АЧТВ. Применяют низкомолекулярные гепарины: фраксипарин, эноксапарин. Непрямые антикоагулянты – длительно при ТЭЛА. 7. Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, дипиридамол) 8. Метаболическая терапия (триметазидин,милдронат, калия оротат, рибоксин,панангин) 9.Кровопускание 200-300 мл с последующей заместительной инфузиейреополиглюкина 10. Сердечные гликозиды преимущественно при сочетании с мерцательной аритмией (дигоксин 0,25 мг в сут.) Требования к результатам лечения Лечение и компенсация основного заболевания. Уменьшение выраженности симптомов дыхательной и сердечной недостаточности (одышки, отечного синдрома). Снижение легочной гипертензии. Снижение гипоксемии, гиперкапнии. Предотвращение связанной с основным заболеванием инвалидности и смертности. Изучив опорный конспект, выполните следующие задания: Тестовоезадание Выберите один правильный ответ. 1. Основные причины бронхита: а) нарушения иммунной системы; б) инфекция; в) стрессы; г) физические нагрузки 2. К развитию бронхита предрасполагает: а) переохлаждение; б) погрешности в диете; в) перегревание; г)контакт с инфекционным больным 3. Средняя продолжительность острого бронхита: а) 1-2 нед; б) 2-3 нед; в) 3-4 нед; г) 4-5 нед 4. Симптомы бронхита: а) головная боль, слабость; б) боль в грудной клетке, одышка; в) кашель, одышка; г) кровохарканье, удушье 5. Частое осложнение хронического бронхита: а) легочное кровотечение; б) бронхиальная астма (БА); в) пороки сердца; г) гипертонический криз 6. Для лечения бронхитов применяют: а) нестероидные противовоспалительные средства (НПВС); б) миотропные спазмолитики; в) диуретики; г) муколитики 7. К проявлениям бронхообструктивного синдрома при хроническом бронхите относится все, кроме: а) надсадного кашля; б) сухих свистящих хрипов на выдохе; в) одышки; г) затруднения выделения мокроты; д) спирали Куршмана в мокроте 8. Хронический бронхит следует лечить антибиотиками: а) в осенне-зимний период; б) длительно; в) антибиотики вообще не следует применять; г) при выделении гнойной мокроты; д) при появлении кровохарканья. 2. Решите ситуационные задачи: Задача 1 Поздно вечером к вам обратилась соседка с жалобами на сухой надсадный кашель, ощущение саднения за грудиной, головную боль. О  бъективно: температура тела 37,6 "С. Над легкими выслушивается жесткое дыхание, грубые сухие хрипы с обеих сторон (рис. 3). бъективно: температура тела 37,6 "С. Над легкими выслушивается жесткое дыхание, грубые сухие хрипы с обеих сторон (рис. 3). Рис. 3 Ваш предполагаемый диагноз? Основные причины данного заболевания? Ваш совет больной? Задача 2 К вам обратился больной с жалобами на слабость, потливость, сухой кашель, небольшой озноб по вечерам. При объективном обследовании: состояние относительно удовлетворительное, температура тела 37,5 0 С. Кожные покровы обычной окраски, несколько повышенной влажности, цианоза нет. При перкуссии грудной клетки - легочный звук. При аускультации легких - жесткое дыхание, большое количество сухих хрипов различной интенсивности и тональности, ЧДД 18 в минуту. При рентгенологическом исследовании легких патологии не выявлено. В клиническом анализе крови патологии нет. Ваш предполагаемый диагноз? Составьте план лечения и ухода за больным. Задача 3 Мужчина 28 лет жалуется на кашель с незначительным количеством мокроты в течение месяца, температура повышалась до 37,2-37,5 °С, ощущает общую слабость, недомогание. Какие методы при обследовании больного будут эффективными для постановки диагноза? Особенности лечения. Задача 4 Больной 18 лет, курит, заболел остро 4 дня назад после переохлаждения. Жалуется на кашель со слизистой мокротой, повышение температуры тела до 38 "С, чувство заложенности в груди, слабость, потливость. Объективно: кожные покровы бледные, зев гиперемирован, при перкуссии над легкими ясный легочный звук, при аускультации на фоне жесткого дыхания выслушиваются рассеянные сухие хрипы. Тоны сердца ритмичные, тахикардия до 100 в минуту, АД 110/70 мм рт.ст. Какое заболевание можно заподозрить? В каком лечении и уходе нуждается больной? Ваши рекомендации больному. Задача 5 Вы работаете на фельдшерско-акушерском пункте, к вам часто приходит больной 60 лет с жалобами на кашель с желтоватой мокротой, одышку при физической нагрузке. Кашель беспокоит пациента в течение 20 лет. Ухудшение наступает в холодное время года, 3-4 года назад появилась одышка. Последнее ухудшение дало о себе знать около недели назад. Больной много курит. Объективно: губы с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразной формы, с широкими межреберьями. Амплитуда дыхательных движений небольшая, ЧДД 26 в минуту. Перкуторно выявлен коробочный звук. При аускультации на фоне жесткого, ослабленного дыхания выслушиваются рассеянные сухие хрипы. Чем обусловлено состояние больного? Назовите факторы из анамнеза, предрасполагающие к развитию заболевания (рис. 4)?  Какие еще осложнения могут возникнуть при данном заболевании? Что посоветуете больному для профилактики обострений? Задача 6 Больной 3., 48 лет, обратился с жалобами на постоянную одышку, усиливающуюся при небольшой физической нагрузке. Курит в течение 25 лет по 1,5-2 пачки в день. Вначале беспокоил кашель с отделением небольшого количества светло-серой мокроты (временами зеленоватой). Одышка появилась 5 лет назад. В течение последнего месяца после перенесенного острого респираторного заболевания одышка усилилась, мокроты стало больше, она стала желто-зеленой. Объективно: грудная клетка расширена в поперечнике, при перкуссии грудной клетки - легочный звук с коробочным оттенком. При аускультации легких - дыхание жесткое, по всем легочным полям рассеянные сухие низкотембровые хрипы. Общий анализ мокроты: лейкоциты - 150 в поле зрения, эпителий плоский - много.  Сформулируйте предварительный диагноз и обоснуйте его. Какие обследования необходимо провести для подтверждения диагноза и уточнения степени тяжести заболевания? Расскажите о правилах сбора мокроты для общего анализа Что характерно для обструктивного типа нарушения функции внешнего дыхания (ФВД)? Составьте план лечения данного больного. Обучите пациента правилам пользования индивидуальным карманным ингалятором. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Пропедевтика клинических дисциплин: учеб. пособие [Текст]/ Э.В. Смолева [и др.]; под ред. Э.М. Аванесъянца, Б.В. Кабарухина. – Изд. 3–е. – Ростов- н /Д: Феникс, 2005. – 445,[1] c.: ил. – (Среднее профессиональное образование) Пропедевтика клинических дисциплин: учеб. для студ. П 817 учреждений сред. мед. проф. образование[Текст] / Под ред. А.Н. Шишкина.- 2–е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник [Текст]/ Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва: ГЭОТАР - Медиа,2012.-848 с.: ил. Смолева, Э.В. Терапевтический практикум фельдшера: диагностика, лечение, профилактика[Текст]/ Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 507, [1] с. : ил., [8] л. Ил. – (Медицина). Отвагина,Т.В. Терапия: учебное пособие [Текст]/ Т.В. Отвагина. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 367 с. – (СПО). Померанцев, В.П. Руководство по диагностике и лечению внутренних болезней [Текст]/ В.П. Померанцев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 528 с. Смолева,Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи[Текст]/ Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. – Изд. 8-е. – Ростов н /Д : Феникс, 2009. – 652.[1 ] с.: ил.- (Среднее профессиональное образование). Фролькис, Л.С. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Сборник заданий: учеб.пособие [Текст]/ Л.С. Фролькис. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 448 с.: ил. Смолева,Э.В. Рецептурный справочник фельдшера [Текст]/ Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 311, [1]с.- (Медицина) Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология: учебник[Текст] /Н.В. Кузнецова – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 272 с. Практическое руководство по пропедевтике внутренних болезней: учебное пособие[Текст] /Т.В. Рябчикова и [др.]. - Москва: ГОУ ВУНМЦ, 2004. - 192 с. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник[Текст] /Т.В. Отвагина. – Изд. 10-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 251, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). Наглядная гематология [Текст]/Перевод с анг. Под ред. В.И. Ершова. Изд. 2-е.- Москва.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.-116 с.: ил. Рубан Э.Д. Терапия: лечение пациента терапевтического профиля [Текст]/Э.Д.Рубан. – Ростов н /Д: Феникс, 2011. – 667 с. – Медицина Крюков, Н.Н. Настольная книга терапевта [Текст]/Н.Н.Крюков[и др.]. –М.Астрель: Полиграфиздат. 2012.- 672 с. Мышкина, А.К. Новый справочник терапевта[Текст] /А.К.Мышкина. -Ростов н /Д: Феникс, 2006. – 476. [ 1] с. – (Справочник). |