МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕИЯ УКРАИНЫ

ГУ «КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО»

Кафедра медицинской биологии

К. Л. Лазарев, М. Ф. Ромашова, Т.П.Сатаева

Популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный уровни организации жизни. Медико-биологические основы паразитизма. медицинская протозоология

Методические разработки к практическим

занятиям по медицинской биологии

Симферополь

2010

Практикум по медицинской протозоологии. – Симферополь, 2004 – 48 с.

Рецензенты:

доктор медицинских наук, доцент Гафарова М.Т., зав. курсом эпидемиологии кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ им. С.И. Георгиевского

доктор медицинских наук, профессор КОРОЛЕВ В. А.

Авторы:

Лазарев К. л. - доктор медицинских наук, профессор

РОМАШОВА М. Ф. - кандидат медицинских наук, доцент

В учебном пособии освещаются вопросы, касающиеся общей характеристики паразитизма и паразитарных заболеваний; а также медицинской протозоология. Описание каждого паразитического простейшего состоит из его морфологии, жизненного цикла, патогенеза и лабораторной диагностики. Учтены региональные особенности протозойных болезней.

Каждый раздел содержит теоретические вопросы необходимые для понимания механизмов заражения человека простейшими паразитами, практические задания, а также тесты и Крок 1 для самоконтроля.

Пособие по медицинской протозоологии рекомендуется как для самостоятельной подготовки студента к занятиям, так и для работы на практических занятиях.

Табл. 1. Ил. 22. Библиогр.: 10 назв.

ISBN 966-7974-02-2

© К.Л. Лазарев, М.Ф. Ромашова 2001,2004

введение

Различные виды гетеротрофных организмов в течение всей жизни или части жизненного цикла способны обитать в других живых существах. Использование одними организмами других в качестве среды обитания и источника питания характерно для паразитических форм. Среда обитания паразитов ограничена как во времени (жизнью хозяина), так и в пространстве. Поэтому основные адаптации направлены на возможность распространения паразитов в этой среде, для чего у них выработался ряд сложных биологических механизмов, обусловливающих особенности жизнедеятельности.

В процессе эволюции органического мира многие виды живых существ, даже весьма далеких в систематическом положении, приспособились к паразитированию в организме человека, вызывая у него распространенные и порой тяжелые заболевания. Таким образом, чисто биологическая закономерность нашла свое реальное отражение в медицине и требует от врача четкого понимания сложного комплекса явлений паразитизма в свете взаимосвязей паразит и его хозяин (человек).

ПАРАЗИТИЗМ — форма взаимоотношений между организмами различных видов, из которых один (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и источника питания, нанося ему вред. Паразитизм известен на всех уровнях организации живого, начиная с вирусов и бактерий и кончая высшими растениями и многоклеточными животными.

Для оптимального понимания процессов, происходящих в системе паразит-хозяин, необходимо знать следующие определения.

1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ - ХОЗЯИН

Организм хозяина представляет собой среду обитания для паразита.

Часто хозяин бывает заражен несколькими видами паразитов, локализующихся в разных органах и тканях и образующих своеобразное сообщество - паразитоценоз.

Компонентами паразитоценоза могут быть простейшие, гельминты, вирусы, членистоногие и другие виды паразитических организмов. Между отдельными паразитами в организме хозяина складываются сложные взаимоотношения.

Определение видового состава паразитов, присутствующих в теле хозяина имеет большое значение. Результаты взаимоотношений отражаются на состоянии здоровья организма. Процесс взаимодействия паразита с организмом хозяина может проявляться различным образом.

Патогенные паразиты способны вызвать заболевание. Например, люди, страдающие аскаридозом или любым другим гельминтозом, тяжело переносят бактериальную дизентерию. Иногда наблюдается цистоносительство. Непатогенные формы заболеваний не вызывают.

Патогенность паразитов определяется рядом условий: состоянием паразита, состоянием организма хозяина, условиями внешней среды.

Воздействия паразита на хозяина разнообразны.

1. Механические воздействия связаны с повреждениями тканей,

возникающими при контакте с органами прикрепления паразитов (присоски, крючья у

ценней, ротовой аппарат у клещей и т.д.). Большое скопление паразитов (аскарид) в кишечнике может вызвать его непроходимость.

2. Токсическое влияние связано с воздействием продуктов жизнедеятельности паразитов. Например, действие слюны и других пищеварительных соков эктопаразитов, выделяемых во время питания на хозяине. Пребывание гельминтов в кишечнике человека вызывает потерю аппетита, тошноту, рвоту и другие явления, связанные с интоксикацией организма продуктами жизнедеятельности паразитов.

Приступы лихорадки при малярии возникают вследствие разрыва эритроцитов и поступления в кровь продуктов диссимиляции паразитов.

3. Питание паразитов происходит за счет хозяев. Паразиты, в зависимости от вида и локализации, способны поглощать тканевую жидкость, кровь, нанося вред здоровью хозяина. Например, анкилостома, питаясь кровью, вызывает у человека малокровие.

Паразиты, как правило, не приводят к гибели хозяина, чтобы не погибнуть самим.

Воздействие хозяина на паразита ослабляет его жизнедеятельность. Ответные реакции хозяина могут быть общего характера (гуморальные) и местные (клеточные и тканевые).

Гуморальные реакции представляют собой иммунные реакции, связанные с выработкой антител в ответ на поступление антигенов паразита.

При некоторых паразитарных заболеваниях вырабатывается стойкий иммунитет (например, при лейшманиозе и трипаносомозе). При гельминтозах (например, аскаридозе, энтеробиозе) иммунитет относительный и потому возможны повторные заражения.

Клеточные реакции проявляются в увеличении размеров клетки. Эритроциты, пораженные малярийным плазмодием крупнее не пораженных.

Тканевая реакция связана с образованием соединительной капсулы вокруг паразита, изолирующей его от окружающих тканей.

Процесс взаимодействия паразита и хозяина происходит в определенных условиях среды. Переутомление, голод, перегревание и т.д. ослабляют защитные силы организма. Это приводит к усилению отрицательного воздействия паразита на организм хозяина и может вызвать даже его гибель.

2. АДАПТАЦИЯ К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Переход к паразитическому образу жизни связан с возникновением различных способов адаптации у паразитов.

Для паразитов характерна хорошо развития половая система, высокая плодовитость: например, аскарида способна откладывать 200 000 яиц в сутки. Некоторые простейшие могут размножаться множественным делением.

У большинства паразитов имеются органы прикрепления к телу хозяина (присоски, крючья и т.д.).

Для кровососущих характерно наличие колюще-сосущего ротового аппарата, антикоагулянтов в слюне, увеличение вместимости пищеварительной системы (например, у клещей).

У некоторых паразитов происходит редукция ряда систем органов. Например, у ленточных червей отсутствует пищеварительная система.

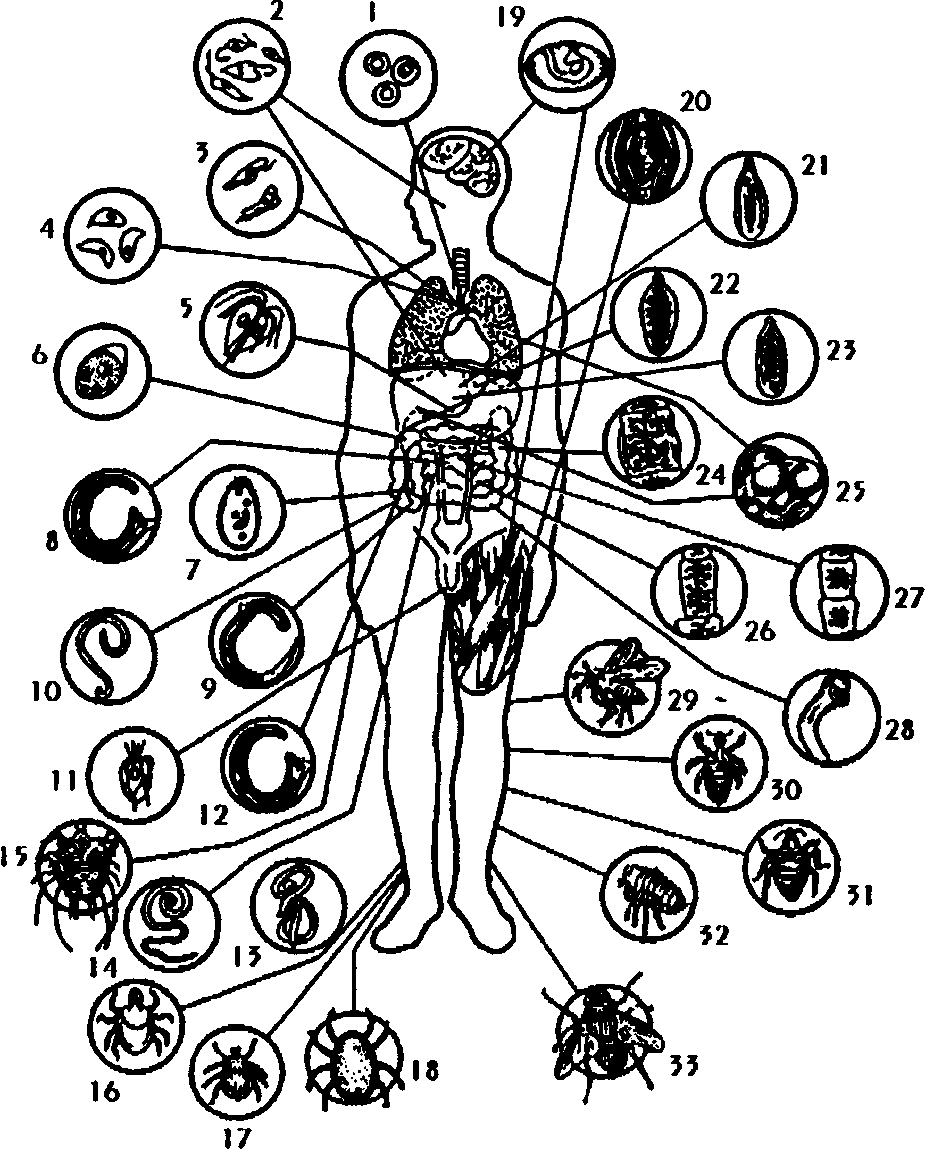

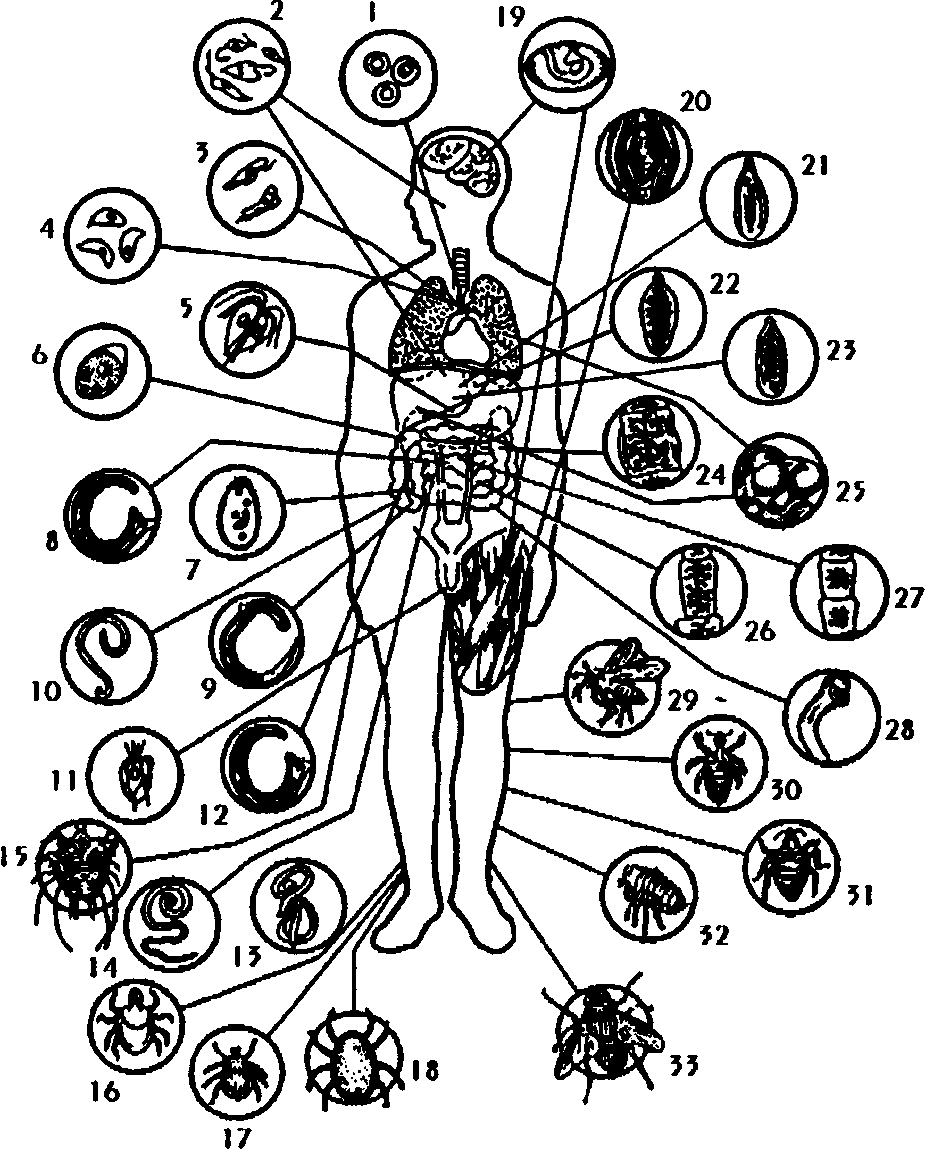

Рис. 308. Паразиты человека. 1 - малярийный плазмодий, 2 - лейшмании, 3 - трипаносома, 4 -токсоплазма, 5 - лямблия, 6 - дизентерийная амеба, 7 - балантидий, 8 - некатор, 9 - острица, 10 -аскарида, 11 - трихомонада, 12 - кривоголов - ка, 13 - ришта, 14 - власоглав, 15 - чесоточный зудень, 16 - иксодовый клещ, 17 - клещ дермацентор, 18 - поселковый клещ, 19 - финна вооруженного цепня, 20 - трихина, 21 - ланцетовидный сосальщик, 22 - печеночный сосальщик, 23 - кошачий сосальщик, 24 - вооруженный цепень, 25 - эхинококк (финна), 26 - невооруженный цепень, 27 - лентец широкий, 28 - карликовый цепень, 29 - москит, 30 - вошь, 31 – клоп.

ПАТОГЕННОСТЬ (от греч. pathos - страдание, болезнь и ...ген) (болезнетворность) — способность микроорганизмов вызывать инфекционное заболевание. Зависит от вирулентности микроба, а также восприимчивости заражаемого организма.

ПАРАЗИТЫ (от греч. parasitos - нахлебник, тунеядец) — организмы, питающиеся за счет других организмов (называемых хозяевами) и большей частью наносящие им вред в виде болезни. Паразитов разделяют на облигатных (обязательных) и факультативных (необязательных), временных (паразиты нападают на хозяев только для питания) и постоянных (связаны с хозяевами большую часть жизни). Эктопаразиты живут на поверхности тела хозяина, эндопаразиты - в теле хозяина. Часто жизненный цикл паразитов чрезвычайно сложен и связан не с одним, а с несколькими хозяевами, иногда далекими друг от друга в систематическом отношении. Паразиты человека встречаются среди простейших организмов, плоских червей, круглых червей и членистоногих.

паразиты Истинные — связаны с хозяином на значительном протяжении (большем или меньшем) жизни. Паразитический образ жизни в данном случае обусловлен филогенетически и служит специфическим признаком вида.

паразиты Ложные — отдельные особи свободно живущего вида случайно попадают в организм особи другого вида, где сохраняют некоторое время жизнеспособность и вызывают нарушения нормальной жизнедеятельности хозяина. Примером может служить попадание личинок комнатной мухи или падальных мух в кишечник человека.

Не всегда удается четко разграничить истинный и ложный паразитизм. Например, у таких паразитов, как комары и москиты, кровью питаются только самки и только в определенные периоды своей жизни, в то время как самцы ведут свободный образ жизни.

паразиты Временные (в основном кровососущие членистоногие) только часть своей жизни находятся в непосредственном контакте с хозяином, как правило, в процессе питания. Длительность сроков питания и степень связи с хозяином варьирует.

паразиты Постоянные — подразделяются на относительно постоянных и безусловно постоянных. Первые проводят на хозяине только одну из фаз своего жизненного цикла (личиночную или имагинальную), а в течение остальной части цикла ведут свободный образ жизни.

паразиты Безусловно постоянные — проводят всю жизнь на теле хозяина или внутри его и не могут существовать во внешней среде. Постоянные паразиты могут быть связаны только с одним хозяином (вши) или переходить от хозяина одного вида к хозяину другого вида. В последнем случае передача паразита происходит непосредственно от одного хозяина к другому без выхода во внешнюю среду. Так, малярийный плазмодий передается от человека к комару при сосании последним крови больного. Личинки трихинеллы, живущие в мышцах, передаются непосредственно от свиньи к человеку. Резкую границу между постоянным и временным паразитом также трудно провести.

Эктопаразиты (наружные) — обитают на внешних покровах хозяина (кожа, волосы). К ним относятся кровососущие насекомые и клещи.

Эндопаразиты (внутренние) — паразитируют во внутренних органах, тканях, клетках, целомической полости хозяина и практически могут поражать любой орган. Известны паразиты кишечника (ленточные и круглые черви, простейшие), паразиты печени (сосальщики), паразиты легких (легочный сосальщик), мочеполовой системы (шистозомы, простейшие) и т. д. В большинстве случаев локализация тех или иных видов паразитов строго определена. В то же время многие паразиты могут паразитировать в разных органах хозяина. Например, возбудитель висцерального лейшманиоза живет в печени, селезенке, костном мозгу и лимфатических узлах. Личинки свиного цепня могут развиваться в мышцах, глазах, мозгу. Один и тот же паразит может на разных стадиях развития поражать различные органы. Так, малярийный плазмодий сначала развивается в печени, а затем в эритроцитах человека.

3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ ПАРАЗИТОВ

Для эффективной борьбы с паразитами большое значение имеет изучение их жизненных циклов.

Жизненный цикл - совокупность последовательных стадий развития данного паразита от исходной стадии (яйцо, циста) до конечной стадии (половозрелая стадия). В процессе жизненного цикла изменяется среда обитания (например, личинки комара обитают в воде, а взрослые особи в воздушной среде), способы питания, локализация в организме хозяина (плазмодий у человека сначала обитает в клетках печени, а затем в эритроцитах).

Личинки паразитов могут вести паразитический образ жизни или быть свободноживущими. Некоторые паразиты в период жизненного цикла способны менять хозяев. Хозяина, в котором паразит находится в личиночной стадии или размножается бесполым путем, называют промежуточным. Например, человек в цикле развития малярийного плазмодия - промежуточный хозяин. Окончательным (основным или дефинитивным) хозяином называют организм, в котором паразиты находятся в половозрелой форме или размножаются половым путем. Например, малярийный комар, в цикле развития малярийного плазмодия - окончательный хозяин.

Некоторые паразиты для завершения жизненного цикла используют двух и более хозяев различных видов. Это связано с тем, что каждая стадия завершает цикл развития в организме определенного вида. Например, в цикле развития лентеца широкого два промежуточных хозяина (циклоп и рыбы) и один окончательный (человек).

Хозяев, в организме которых паразит может размножаться, накапливаться, долго сохранять жизнеспособность и расселяться, называют резервуарными. Например, таежный клещ может быть резервуарным хозяином для вируса весенне-летнего энцефалита.

Характерная особенность паразитизма - высокая специфичность паразита, способного обитать в организме определенного хозяина. Например, аскарида человеческая становится половозрелой только в тонком кишечнике человека.

Расселение паразитов осуществляется на разных стадиях жизненного цикла. Обычно это происходит покоящимися стадиями (цистами) у простейших или яйцами и личинками у гельминтов. Иногда при перемещениях в расселении принимают участие промежуточные, окончательные или резервуарные хозяева, имеющие яйца или личинки в своем организме.

Способы передачи возбудителя различны. Некоторыми гельминтами можно заражаться через промежуточных хозяев. Например, съев рыбу, плохо обработанную термически, можно заразиться описторхозом, дифиллоботриозом

резервуар — совокупность биотических и абиотических объектов, являющихся средой естественной жизнедеятельности паразитического вида и обеспечивающих его существование в природе. Для возбудителей одних заболеваний резервуаром служит человек (малярия, эпидемический сыпной и возвратный вшивый тиф и др.), для других — животные. Диких животных называют природным резервуаром. Например, аргасовые клещи могут сохранять возбудителей возвратного клещевого тифа, клещевого энцефалита, туляремии в своем организме до 20 лет. Блоха может при температуре 37°С сохранять возбудителей чумы до 27 дней, а при температуре 0—5°С — 358 дней. В процесс циркуляции возбудителей заболеваний могут вовлекаться животные многих видов, связанные между собой биоценотическими связями. Например, грызуны служат природным резервуаром лейшманиоза, чумы, туляремии.

переносчик — организм, необходимый для циркуляции многих возбудителей, роль которых выполняют кровососущие членистоногие (насекомые и клещи). В результате активных перемещений переносчиков возбудители заболеваний могут распространяться на значительные расстояния.

переносчик Механический — членистоногие, в организме которых возбудитель не проходит цикла развития, а лишь перемещается с помощью их в пространстве. Так, на наружных покровах, лапках, а также в кишечнике комнатной мухи могут находиться возбудители различных заболеваний. Механическими переносчиками одного и того же возбудителя (например, для ряда простейших) могут быть членистоногие различных видов (комнатная муха, таракан, домовая муха).

переносчик Специфический — членистоногие, в организме которых возбудитель проходит цикл развития. Поскольку между возбудителями и переносчиками существует биологическая связь, то обычно выполнять роль последнего могут только организмы одного вида или рода (малярийный плазмодий — малярийный комар).

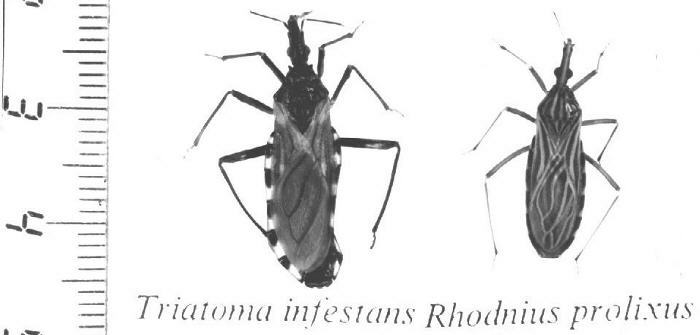

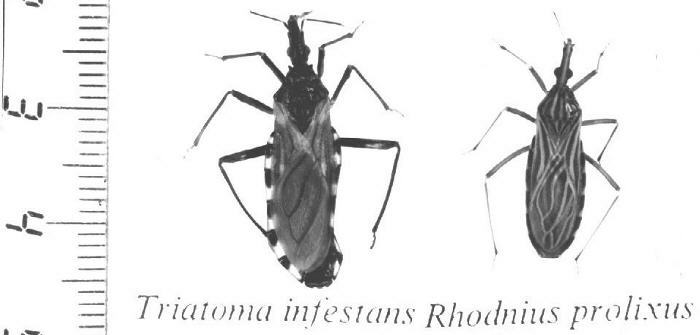

Насекомые – специфические переносчики возбудителей

протозойных заболеваний

А Б Б

В Г Г

Рис. X. А – комар Анофелес-самка (Малярия), Б – триатомовый клоп (болезнь Чагаса), В – москит (Лейшманиоз), Г – муха це-це (Сонная болезнь)

ХОЗЯИН ПАРАЗИТА — организм человека или животного, в котором паразит живет постоянно или временно, размножаясь половым или бесполым путем. Например, человек хозяин для аскариды, ришты и др. паразитов.

ХОЗЯИН ОБЛИГАТНЫЙ — организм, в котором имеются оптимальные условия жизнедеятельности паразита и обеспечивается наибольшая плодовитость.

ХОЗЯИН ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ (дефинитивный) — организм, в теле у которого паразит достигает половой зрелости и развивается половым путем (для печеночного сосальщика и ришты человек - окончательный хозяин).

ХОЗЯИН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — организм, в теле у которого паразит проходит личиночные стадии жизненного цикла (человек – промежуточный хозяин для малярийного плазмодия).

Паразитарные болезни – заболевания, вызванные паразитами (если возбудители простейшие – протозойные заболевания, если гельминтами – гельминтозы). Среди них существует большая группа, чьи возбудители передаются через различных переносчиков при кровососании – трансмиссивный путь передачи возбудителей болезни. Болезни, передающиеся этим путем, называются трансмиссивными.

4. ТРАНСМИССИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Паразит может проникать в организм хозяина через переносчиков (насекомые, клещи). Этот способ называют трансмиссивным. Например, лейшманиозом заражаются при укусе человека москитом.

Заболевания человека в зависимости от того, к какому типу животных или растений относится возбудитель, делят на инфекционные (бактериальные, вирусные) и инвазионные (паразитарные). В распространении инвазионных и инфекционных болезней принимают участие кровососущие насекомые. Такие заболевания называют трансмиссивными. Различают облигатно-трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные заболевания.

Облигатно-трансмиссивные заболевания передаются только через переносчика. Например, малярию передает малярийный комар. Факультативно-трансмиссивные заболевания могут передаваться как через переносчика, так и без него. Например, чумой можно заразиться не только через укус блох, но при контакте и воздушно - капельным путем.

Выделяют три группы трансмиссивных заболеваний.

Антропонозы - болезни, свойственные только человеку (амебиаз).

Антропозоонозы - болезни, возбудители которых могут поражать как человека, так и животных. Например, таежный клещ передает вирус весенне-летнего энцефалита от животных человеку и наоборот.

Зоонозы - болезни, свойственные только животным (например, малярия птиц).

5. ПРИРОДНО - ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Большинство трансмиссивных заболеваний связаны с определенными районами, где распространены дикие животные - носители этих заболеваний. Переносчики и носители трансмиссивных заболеваний обитают среди животных, населяющих данную территорию и находятся в сложных взаимоотношениях между собой и с условиями окружающей среды. Они хорошо приспособлены к месту обитания. Природные очаги трансмиссивных заболеваний возникли в процессе эволюции и существуют независимо от человека. Попадая на территорию природного очага человек может заразиться трансмиссивной болезнью при укусах переносчиками.

Учение о природной очаговости трансмиссивных заболеваний было разработано Е.Н. Павловским (1884 - 1965). Он внес большой вклад в развитие науки паразитологии. Им было введено понятие паразитоценоза, создана школа ученых - арахноэнтомологов, изучавших особенности экологии клещей и их роль в переносе заболеваний.

Трансмиссивные заболевания с природной очаговостью характеризуются следующими особенностями:

циркулируют в природе независимо от человека;

резервуаром являются дикие животные, составляющие с возбудителями и переносчиками биоценотический комплекс;

распространены на территории с определенным ландшафтом, климатом и биоценозом. Компоненты природного очага:

возбудитель;

резервуарный хозяин;

комплекс природных условий;

• наличие переносчика, если трансмиссивное.

Примером трансмиссивного заболевания с природной очаговостью может быть клещевой возвратный тиф. Очаги обнаружены в пустынях и полупустынях. Резервуарные хозяева - дикобразы, песчанки и др. Переносчики - поселковые клещи, обитающие в норах, пещерах, заброшенных жилищах. Питаясь кровью резервуарных животных, клещи поддерживают очаг в течение многих лет.

Возможна трансовариальная передача возбудителя, т.е. передача через яйцевые клетки от одного поколения к другому. Из зараженной яйцеклетки развиваются личинки, нимфы и имаго, зараженные спирохетами, вызывающими клещевой возвратный тиф. Такой способ передачи возбудителя позволяет сохранять его длительное время. Клещи не только переносчики, но и резервуарные хозяева возбудителя.

К трансмиссивным заболеваниям с природной очаговостью относят чуму, лейшманиоз, клещевой весенне - летний энцефалит и др.

К природно-очаговым заболеваниям можно отнести некоторые гельминтозы (дифиллоботриоз, описторхоз, трихинеллез и др.).

Учение о природной очаговости позволило разработать меры профилактики и защиты от этих заболеваний. Профилактика предусматривает индивидуальную защиту и уничтожение резервуарных животных.

Антропонозы – заболевания, возбудители которых поражают только человека. Биологический хозяин и источник возбудителей при этом является зараженный человек (дизентерийная амеба, лямблия, трихомонада и др.).

Зоонозы – заболевания, возбудители которых поражают организм человека и животных. Источник возбудителей заболеваний – домашние и дикие животные (лейшмания, балантидий и др.).

Тропические болезни. Ряд паразитарных заболеваний характерен для регионов на Земле с жарким климатом и относятся к тропическим болезням. Тропические болезни, в общем, были и остаются в современном мире важнейшим фактором, определяющим продолжительность жизни и уровень здоровья населения развивающихся стран. В некоторых отношениях эпидемиологическая ситуация в тропических странах в настоящее время улучшилась, о чем свидетельствуют отчеты экспертов ВОЗ и национальные отчеты о ходе выполнения различных программ по борьбе с тропическими болезнями. Главной из них остается Программа борьбы с шестью основными заболеваниями, для лечения которых имеющиеся лекарственные средства еще недостаточно эффективны, а существующие меры профилактики до настоящего времени не решают проблемы в должной мере. Из них два заболевания относятся к гельминтозам (шистосомозы и филяриидозы), одно – к бактериальной инфекции (лепра) и три – к протозойным заболеваниям (малярия, трипаносомозы – африканский и американский, а также лейшманиозы).

Наука, изучающая явления паразитизма, называется паразитологией.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ — комплексная биологическая наука, изучающая явления паразитизма, т. е. взаимоотношения между паразитом и хозяином, их зависимость от факторов внешней среды, а также вызываемые паразитами заболевания и методы борьбы с ними у человека, животных и растений.

В медицинской паразитологии выделяют три раздела:

ПРОТОЗООЛОГИЮ,

гельминтологию,

арахноэнтомологию.

Ее задачи связаны с изучением биологии, экологии паразитов, вызываемых ими заболеваний, мерами борьбы с ними и методами профилактики.

В медицинской паразитологии выделяют следующие разделы:медицинскую протозоологию, изучающую паразитарных простейших; медицинскую гельминтологию, изучающую паразитарных червей; медицинскую арахноэнтомологию, изучающую переносчиков и возбудителей заболеваний, относящихся к паукообразным и насекомым.

Основные задачи медицинской паразитологии:

1) изучение особенностей строения паразита на всех стадиях развития, определение видовой принадлежности;

изучение систематики паразита;

определение особенностей цикла развития паразита, путей циркуляции в природе;

изучение взаимоотношений в системе паразит - хозяин;

диагностика, лечение, профилактика и ликвидация паразитов.

В связи с большим распространением и практическим значением простейших выделилась наука - протозоология и как ее раздел - медицинская протозоология. В данном пособии изложен первый раздел медицинской паразитологии — ПРОТОЗООЛОГИЯ.

ПРОТОЗООЛОГИЯ – раздел медицинской паразитологии, который изучает заболевания, вызванные простейшими паразитами.

ПРОСТЕЙШИЕ (PROTOZOA) — одноклеточные эукариоты, как правило, водные или паразитические. К этому типу относят около 20-25 тыс. видов, из них свыше 3,5 тысяч ведут паразитический образ жизни.

Тело простейших состоит из оболочки, цитоплазмы, ядра, различных органелл, обеспечивающих функции питания, движения, выделения. Простейшие передвигаются с помощью псевдоподий (саркодовые), жгутиков и ундулирующих мембран (жгутиковые), ресничек (ресничные инфузории).

Пищей одноклеточным служат органические частицы, в том числе и живые микроорганизмы, а также растворенные в окружающей среде питательные вещества. Одни заглатывают пищевые частицы клеточным ртом, другие поглощают пищевые частицы при помощи псевдоподий (ложноножек), образующихся в любом участке тела. При этом частица как бы обтекается и оказывается внутри вакуоли в цитоплазме простейшего, где и переваривается (пиноцитоз). У некоторых видов простейших питание происходит путем всасывания питательных соков и растворенных питательных веществ поверхностью тела (эндоосмотически).

Простейшие некоторых видов способны инцистироваться, т. е. они округляются и покрываются плотной оболочкой (например, дизентерийная амеба). Цисты более устойчивы к воздействию неблагоприятных внешних факторов, чем вегетативные формы. При попадании в благоприятные условия простейшие выходят из цисты и начинают размножаться.

Размножение происходит бесполым (поперечное, продольное и множественное деление) и половым путем. Простейшие многих видов, ведущие паразитический образ жизни, размножаются последовательно в нескольких хозяевах. Например, малярийный плазмодий проходит цикл развития в теле комара (спорогония) и в организме человека (шизогония).

Простейшие, обитающие в организме человека, относятся к царству Animalia, подцарству Protozoa. В подцарстве Простейших (Protozoa) выделяют три типа: Sarcomastigophora, Apicomplexa и Ciliophora, имеющие медицинское значение (см. таблицу).

Обычно тип простейших делят на 4 класса. Паразитические простейшие по классам распределяются следующим образом. К типу Sarcomastigophora относятся 2 класса: Lobosea (Sarcodina) – саркодовые (дизентерийная амеба) и Zoomastigophora (Flagellata) – жгутиковые (лейшмании, трипаносомы, лямблии и трихомонады). К типу Apicomplexa относится класс Sporozoa – споровики (малярийный плазмодий и токсоплазма). К типу Ciliophora относится класс Litostomatea (Ciliata) – Ресничные (кишечный балантидий).

Таблица

Систематика основных представителей паразитических простейших человека

Подцарство

PROTOZOA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип

Sarcomastigophora

|

|

Тип

Apicomplexa

|

|

Тип

Ciliophora

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Класс

Lobosea (Sarcodina - саркодовые)

|

|

Класс

Zoomastigophora

(Flagellata -

жгутиковые)

|

|

Класс

Sporozoa

(споровики)

|

|

Класс

Litostomatea (Ciliata -

Ресничные)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вид

Entamoeba histolytica

(Дизентерийная амеба)

|

|

Вид

Trypanosoma gambiense, T. cruzi(трипаносомы)

Leishmania tropica,

L. donovani(Лейшмании)

Lamblia intestinalis (лямблия) Trichomonas

(трихомонады)

|

|

Вид

Plasmodium vivax, P. malariae,

P. ovale, P. falciparum

(Плазмодии)

Toxoplasma gondii (Токсоплазма)

|

|

Вид

Balantidium coli

(Балантидий)

|

|

|

|

занятие 1

Представители типа Sarcomastigophora –

паразиты человека. Класс Lobosea

1.1. Значение темы. Знания о систематики, морфологии, цикла развития и лабораторной диагностики паразитических форм класса саркодовых дают возможность выработать эффективную тактику при профилактике и лечении заболеваний, которые они вызывают.

1.2. Цели занятия: Общая - изучить систематику и характеристику типа саркомастигофор, морфологические особенности, цикл развития; иметь представление о мерах профилактики и характере заболеваний, вызываемых этими одноклеточными паразитами (амебами).

1.3. Конкретные цели:

1.3.1. Уметь находить на микропрепаратах свободноживущую и пара-зитическую амебу.

1.3.2. Уметь находить на микропрепаратах цисты дизентерийной и кишечной амеб, уметь их дифференцировать.

1.3.3. Знать методы лабораторной диагностики амебиаза.

1.3.4. Представлять механизмы заражения и меры профилактики при амебиазе.

1.3.5. Уметь решать задачи КРОК 1.

Основные теоретические сведения

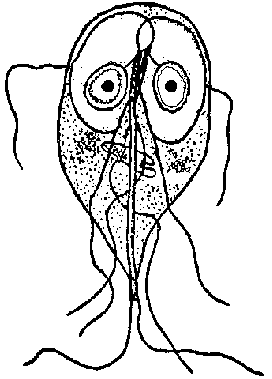

Саркодовые насчитывают около 10000 видов и имеют наиболее примитивную организацию. Обитают в морях, пресных водоемах и могут вызывать заболевания человека. Представителем класса Саркодовых может быть амеба протей, обитающая в прудах и канавах с илистым дном. Тело амебы достигает размера 0,2 - 0,7 мм - одна из крупных свободноживущих форм (см. рис. 309). Наблюдая под микроскопом за живой амебой, видно, что тело ее покрыто тонкой цитоплазматической мембраной, за которой идет слой прозрачной плотной эктоплазмы. Далее располагается полужидкая эндоплазма, составляющая основную массу амебы. В цитоплазме есть ядро. Цитоплазма находится в непрерывном движении, в результате которого возникают цитоплазматические выросты - ложноножки или псевдоподии. Псевдоподии служат не только для движения, но и для поглощения частиц пищи. Амеба охватывает пищевые частицы (одноклеточные водоросли, клетки бактерий, мелких простейших и др.) ложноножками и втягивает их внутрь тела, где образуются пищеварительные вакуоли. В них, благодаря ферментам, происходит переваривание пищи. Поглощение пищи при участии псевдоподий называется фагоцитозом. Жидкости поступают пиноцитозом. Вакуоли с непереваренными остатками подходят к поверхности тела и выбрасываются наружу.

Кроме пищеварительных вакуолей в цитоплазме амебы протея отчетливо виден светлый пузырек, который периодически то появляется, то исчезает. Это сократительная или пульсирующая вакуоль. Промежуток между двумя пульсациями равен 1 - 5 минутам. Цитоплазма четко разделена на наружный гомогенный слой — эктоплазму и внутренний зернистый — эндоплазму. В эндоплазме находится прозрачное ядро, пульсирующая вакуоль. Если амеба захватывает пищевые частички (бактерии, водоросли, инфузории), то в эндоплазме появляется пищеварительная вакуоль. Непереваренные частички пищи выбрасываются из любого участка тела. Размножаются амебы делением надвое. При неблагоприятных условиях — инцистируются.

Рис. 309. Амеба протей (Amoebaproteus). A - захватывающая пищу. Б - ползущая: 1 -эктоплазма, 2 - эндоплазма, 3 - заглатываемые пищевые частицы, 4 - сократительная вакуоль, 5 - ядро, 6 - пищеварительные вакуоли.

Некоторые виды амеб приспособлены к паразитическому образу жизни в кишечнике позвоночных и беспозвоночных животных. В толстом кишечнике человека паразитируют 6 видов амеб. Пять видов обитают в просвете кишечника, питаются бактериями и не оказывают патогенных влияний на организм человека.

Подцарство - Protozoa.

Класс – Lobosea (Sarcodina - саркодовые).

Вид – Amoebaproteus (амеба протей), Entamoebahistolytica (дизенте-

рийная амеба), E. Coli (кишечная амеба).

ENTAMOEBAHISTOLYTICA(Амеба дизентерийная) — паразитическое простейшее отряда амеб.

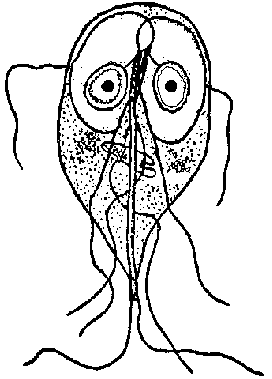

В жизненном цикле дизентерийной амебы выделяют две стадии: а) вегетативную, когда паразит активен, подвижен, способен размножаться, питаться (рис. 1, А, 2 и I Пр); б) покоящуюся стадию — циста, в течение которой отсутствует способность к размножению, питанию (рис. 1, Б, 2 и I Пр).

Вегетативная стадия развития паразита включает две формы.

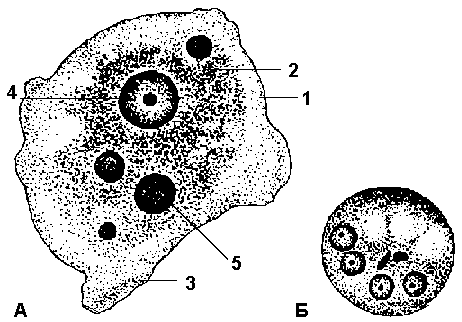

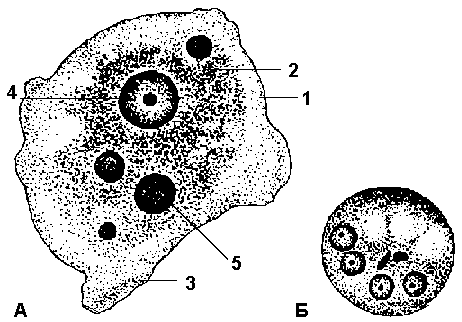

Рис. 1. Амеба дизентерийная

(Entamoebahistolytica)

А - Крупная вегетативная форма: 1 – эктоплазма, 2 – эндоплазма, 3 – псевдоподии, 4 – ядро, 5 – кариосома.

Б - 4-х ядерная циста.

1. Полостная форма (мелкая, непатогенная) обитает в содержимом верхних отделов толстой кишки. Размеры амебы 15—20 мкм, ядро 2,5—6,0 мкм, круглое, четко контурируемое благод  аря наличию темной периферической каймы. Цитоплазма вакуолизирована, однородна, наблюдается образование псевдоподий. Питается мелкая полостная форма путем фагоцитоза бактерий. Обнаруживается в основном у амебоносителей, практически здоровых людей, а также у выздоравливающих после острого периода болезни, которые выделяют с калом ежедневно десятки миллионов цист. аря наличию темной периферической каймы. Цитоплазма вакуолизирована, однородна, наблюдается образование псевдоподий. Питается мелкая полостная форма путем фагоцитоза бактерий. Обнаруживается в основном у амебоносителей, практически здоровых людей, а также у выздоравливающих после острого периода болезни, которые выделяют с калом ежедневно десятки миллионов цист.

2. Тканевая форма (крупная, патогенная) присутствует в организме больных амебиазом (рис.1), локализуясь в изъязвленных участках оболочек кишок. Ее размеры достигают 30—60 мкм. Ядро округлое с темной каймой, диаметром до 9 мкм, иногда содержит ядрышко. Цитоплазма четко подразделяется на экто- и эндоплазму, в ней видны фагоцитированные эритроциты. Эта амеба способна к активным движениям благодаря способности образовывать массивные экзоплазматические псевдоподии и выделяет протеолитический фермент, с помощью которого разрушает ткани и внедряется в слизистую оболочку кишок, результатом чего является образование язв.

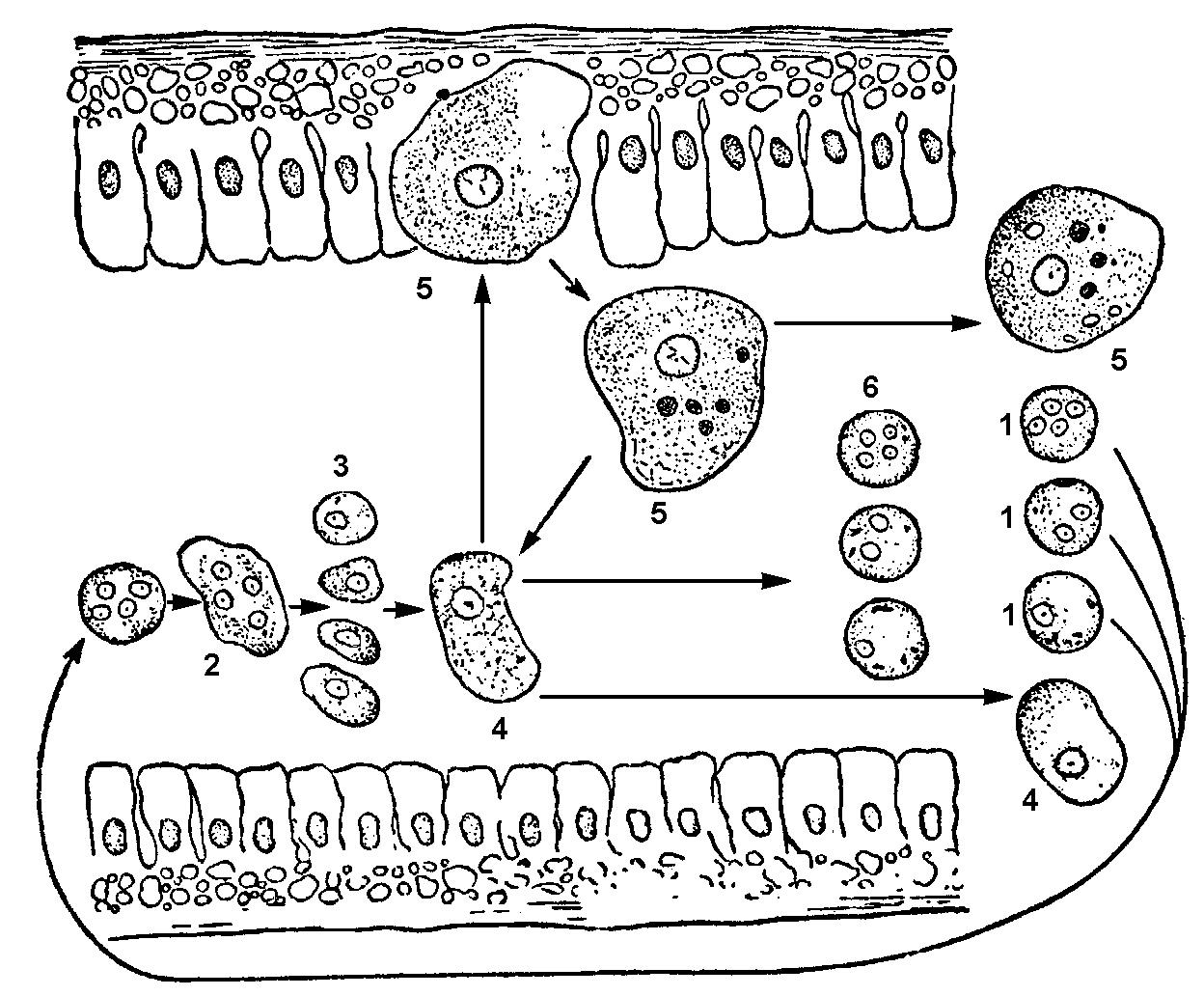

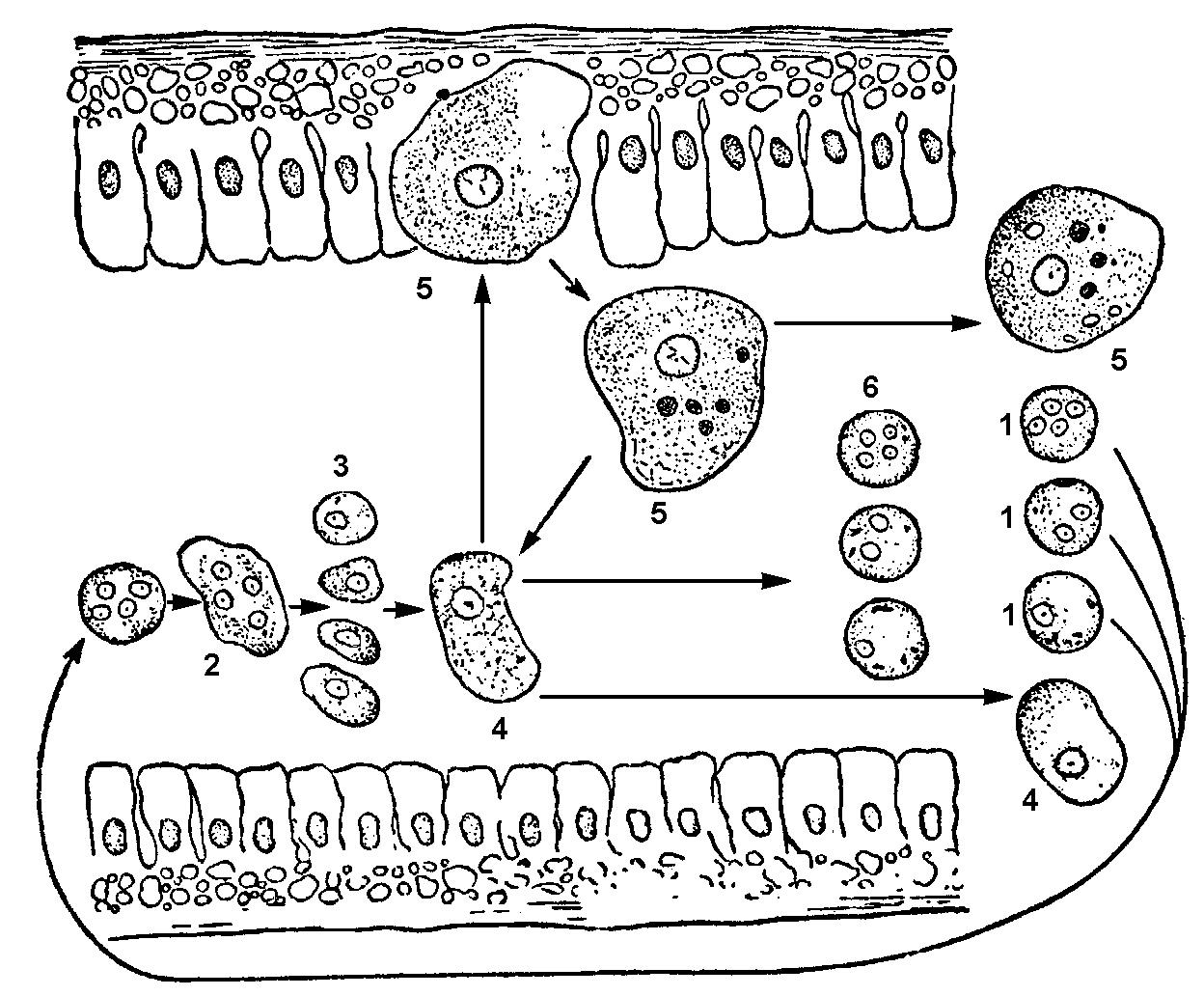

Рис. 2. Цикл развития Entamoebahistolytica (дизентерийной амебы):

1 – цисты в наружной среде, 2 – эксцистирование, 3 – 4 – вегетативная форма (forma minuta) в просвете толстого кишечника, 5 – тканевая форма (forma magna), 6 – цисты в толстом кишечнике.

Заражение амебами происходит при заглатывании цист, чаще всего с контаминированной водой или пищей. Цисты устойчивы к пребыванию во внешней среде, могут находиться вне организма неделями и даже месяцами, являясь таким образом пропагативной стадией.

Эксцистирование происходит в самом начале толстого кишечника, т.е. в слепой кишке, в результате деления ядра и цитоплазмы из одной проглоченной 4-х ядерной цисты образуется 8 трофозоитов. Трофозоиты обитают в проксимальных отделах толстого кишечника, питаясь бактериями и клеточным детритом, размножаясь путем двойного деления. При некоторых неблагоприятных условиях (изменениях пищевого режима, в частности употреблении острой раздражающей пищи, резких температурных колебаниях, изменении состояния микрофлоры кишечника, нарушениях слизистого барьера кишечника, изменении секреторной деятельности пищеварительных органов, авитаминозах, инфекционных и неинфекционных заболеваниях кишечника) трофозоиты могут внедряться в стенку толстого кишечника, вызывая язвенное поражение и приобретают при этом способность заглатывать эритроциты, превращаясь в гематофаги. Гематофаги выделяются во время острого колита, при нормализации характера стула они инцистируются.

Вегетативная стадия - гематофаг (тканевая форма, E.histolytica formamagna) - обнаруживается в свежевыделенных фекалиях больного в острой фазе амебной дизентерии, имеющих размеры 18-45 мкм, которые при движении могут вытягиваться в длину до 60 мкм. Цитоплазма разделена на внутреннюю зернистую, темную и мутную часть (эндоплазму) и наружную, светлую, прозрачную, неравномерной толщины (эктоплазму). В эндоплазме, в пищеварительных вакуолях, находят фагоцитированные эритроциты. Ядро микроорганизма находится в эндоплазме. У живых амеб в свежих, неокрашенных препаратах его не видно. При окраске ядро выявляется в виде колечка, образованного мелкими глыбками хроматина, лежащими на внутренней оболочке ядра.

Просветная форма (E. histolytica formaminuta)- имеет размер от 7 до 24 мкм (в среднем - 13 мкм), форма ее круглая или овальная. В эндоплазме имеется большое число вакуолей, содержащих бактерии и детрит, но никогда не содержащих фагоцитированные эритроциты, даже если они есть в кишечном содержимом. Ядро без окраски не видно. Обычно эти формы обнаруживают в небольшом количестве у здоровых носителей при приеме ими слабительных или при развитии диареи, обусловленной иными причинами, так как в оформленных фекалиях просветные формы успевают инцистироваться. Обнаружение просветных форм у пациентов в значительном количестве может свидетельствовать либо о начальной стадии амебной дизентерии, либо о перенесенном в недавнем прошлом обострении хронического амебиаза. В этих случаях, как и при острой амебной дизентерии, наряду с амебами, могут обнаруживаться кристаллы Шарко-Лейдена, имеющие вытянутую ромбовидную форму.

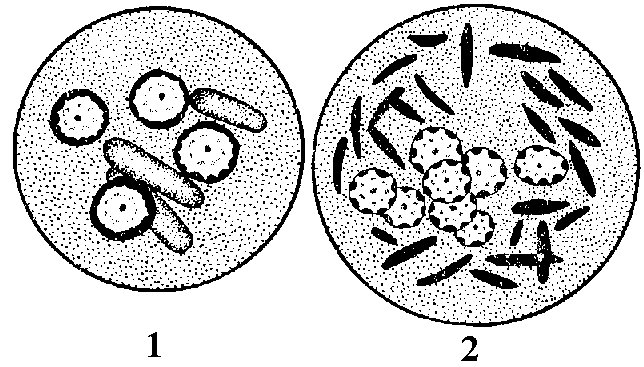

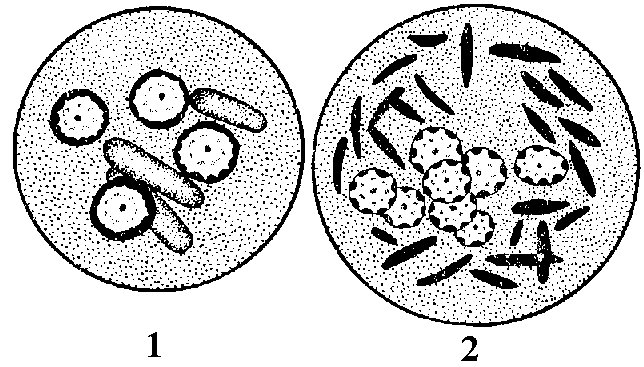

Рис. 3. Зрелые цисты амеб

1 - циста Entamoebahistolytica (4 ядра), 2 – циста Entamoebacoli (8 ядер)

Цисты дизентерийной амебы имеют величину 9—14 мкм и в зависимости от степени зрелости одно — четыре ядра (рис. 1, Б, 3,1 и I Пр). Образуются они из мелкой полостной формы в зоне уплотнения фекальных масс, отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, так как покрыты тонкой, но плотной оболочкой. В цитоплазме цист содержатся гранулы гликогена и х  роматидные тела палочковидной формы. Обнаружить цисты можно в период выздоровления, а также у цистоносителей. Зрелые цисты четырехъядерные, при эксцистировании из них в кишках здорового человека выходят четыре полостные формы. роматидные тела палочковидной формы. Обнаружить цисты можно в период выздоровления, а также у цистоносителей. Зрелые цисты четырехъядерные, при эксцистировании из них в кишках здорового человека выходят четыре полостные формы.

Амебиаз (амебная дизентерия) – заболевание, возбудителем которой является дизентерийная амеба. Заражение происходит через загрязненные цистами овощи, фрукты, грязные руки, не кипяченую воду. Болезнь характеризуется поражением толстой кишки с развитием язвенного процесса в ее тканях. Амебиаз человека — хроническое инвазионное заболевание: рецидивирующий геморрагический язвенный колит, иногда с абсцессами в печени (рис. I Пр). Острый амебиаз может встречаться повсеместно, но более характерен для местностей и стран жаркого климата. Процент заболеваемости особенно велик в некоторых районах Африки, Южной Азии, Центральной и Южной Америки.Инкубационный период составляет от 1 недели до нескольких месяцев, заболевание развивается постепенно, общее состояние больных удовлетворительное.

Различают острое и хроническое течение амебиаза. При остром течении заболевания основным симптомом является понос. Вначале дефекация происходит 3-4 раза в сутки, выделения каловые, жидкие, обильные; затем ее частота возрастает до 8-15; в фекалиях появляется стекловидная прозрачная слизь с примесью крови. Отмечаются схваткообразные боли внизу живота, особенно перед дефекацией. Определяется болезненный воспалительный тяж в области сигмовидной кишки, болезненность в илеоцекальном отделе. При поражении прямой кишки (амебный проктит) возникают тенезмы. Часто у таких больных ошибочно диагностируют неспецифический язвенный колит.

Острые проявления кишечного амебиаза сохраняются в течение 4-6 недель, а затем постепенно регрессируют: выраженность боли в животе, количество слизи и крови в испражнениях уменьшаются, каловые массы приобретают оформленный вид. Однако самопроизвольное выздоровление от острого кишечного амебиаза отмечается крайне редко. После периода ремиссии длительностью от нескольких недель до нескольких месяцев заболевание вновь обостряется и принимает хроническое течение. Без специфического антипаразитарного лечения течение хронических форм может составлять до 10 и более лет в двух клинических вариантах – рецидивирующем и непрерывном. При рецидивирующей форме обострения сменяются ремиссиями, во время которых больные отмечают лишь некоторые диспепсические явления (незначительно выраженный метеоризм, урчание в животе, боль без определенной локализации). При обострении самочувствие больных существенно не нарушается, температура тела остается нормальной, отмечается выраженная боль в правой половине живота, в илеоцекальной области (нередко ошибочно диагностируют аппендицит), расстройство стула.

Хроническая непрерывная форма кишечного амебиаза характеризуется вялым торпидным течением с умеренно выраженными колитическим и интоксикационным синдромами на протяжении многих лет и сопровождается развитием различных специфических осложнений.

К кишечным осложнениям амебиаза относят общий и ограниченный (осумкованный) перитонит вследствие перфорации кишечника, амебому, кишечное кровотечение, рубцовые стриктуры толстой кишки, выпадение слизистой оболочки прямой кишки. Сужение кишечника и амебома (амебная опухоль) могут приводить к развитию обтурационной непроходимости кишечника.

Многообразие клинических «масок» кишечного амебиаза, недостаточная профессиональная подготовка врачей в вопросах диагностики и лечения протозойных кишечных заболеваний приводят к длительному и безуспешному лечению больных у терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов и др.

|

Скачать 1.5 Mb.

Скачать 1.5 Mb.

аря наличию темной периферической каймы. Цитоплазма вакуолизирована, однородна, наблюдается образование псевдоподий. Питается мелкая полостная форма путем фагоцитоза бактерий. Обнаруживается в основном у амебоносителей, практически здоровых людей, а также у выздоравливающих после острого периода болезни, которые выделяют с калом ежедневно десятки миллионов цист.

аря наличию темной периферической каймы. Цитоплазма вакуолизирована, однородна, наблюдается образование псевдоподий. Питается мелкая полостная форма путем фагоцитоза бактерий. Обнаруживается в основном у амебоносителей, практически здоровых людей, а также у выздоравливающих после острого периода болезни, которые выделяют с калом ежедневно десятки миллионов цист.

роматидные тела палочковидной формы. Обнаружить цисты можно в период выздоровления, а также у цистоносителей. Зрелые цисты четырехъядерные, при эксцистировании из них в кишках здорового человека выходят четыре полостные формы.

роматидные тела палочковидной формы. Обнаружить цисты можно в период выздоровления, а также у цистоносителей. Зрелые цисты четырехъядерные, при эксцистировании из них в кишках здорового человека выходят четыре полостные формы.

Б

Б

Г

Г