01 ст. инт 01. Обследование стоматологического больного

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

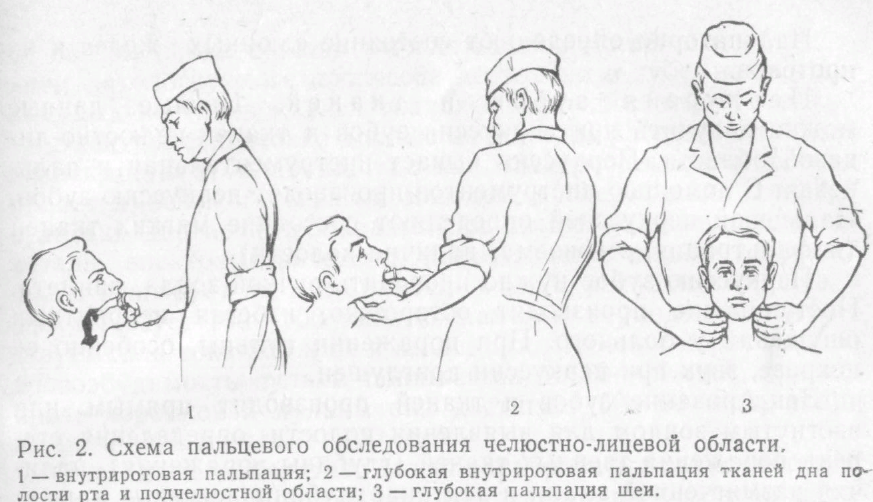

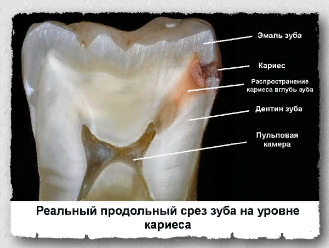

Страница 1ОБСЛЕДОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО Целью обследования больного является установление диагноза. Оно состоит из тщательного сбора анамнеза и объективного обследования больного. При опросе выясняют жалобы и анамнез болезни. Обследование начинают с выяснения жалоб. Наиболее характерными из них являются жалобы на болевые ощущения, которые могут быть постоянными или временными, острыми или тупыми, локализованными или разлитыми, самопроизвольными или связанными с прикосновением к зубу, участку тканей лица, челюстей и другими раздражениями. Больные могут предъявлять жалобы на болезненность и припухание слюнных желез, сухость в полости рта либо повышенную саливацию, что может быть симптомами заболеваний слюнных желез. Частая жалоба у стоматологических больных – асимметрия лица, которая может быть воспалительного, травматического или врожденного генеза. При выяснении анамнеза заболевания врач должен выяснить, когда появились первые симптомы, с чем связывает начало заболевания, как заболевание прогрессировало, заболевание возникло впервые или повторно, обращался ли пациент за помощью, каким было лечение (самолечение), каким образом больной был доставлен в лечебное учреждение. Анамнез жизни состоит из сведений об особенностях родов, о здоровье родителей, условиях труда, быта, питания, отдыха, занятиях физической культурой, выявлении вредных привычек (курение, употребление алкоголя, лекарств, наркотических препаратов). Это позволяет получить правильное представление о физическом и нравственном здоровье. Следует выяснить, какие заболевания перенес больной, какое проводилось лечение и его результаты. Нужно уточнить наличие у больного иммунопатологических заболеваний и состояний. Обследование челюстно-лицевой области включает внешний осмотр, пальпацию, аускультацию (для височно-нижнечелюстных суставов), осмотр полости рта, инструментальное исследование (зондами, тупыми и острыми иглами и др.). Клиническое обследование при необходимости может быть дополнено взятием цитологического или биопсийного материала, иммуно-микробиологическими исследованиями, рентгенологическими методами (рентгенография в стандартных укладках, ортопантомография, с использованием контрастных веществ, компьютерная томография), ультразвуковое исследование.  При осмотре больного оценивают конфигурацию и симметрию челюстно-лицевой области, шеи, оценивают цвет и структуру кожных покровов в данных областях, выявляют наличие изменений воспалительного, травматического, опухолевого, врожденного генеза. Для оценки функции лицевого нерва пациента просят произвести те или иные мимические движения. После осмотра приступают к пальпации: определяют размеры, консистенцию, болезненность, спаянность с окружающими тканями патологических новообразований; проводят оценку регионарного лимфоидного аппарата, целостности костей лицевого черепа с использованием проб осевой нагрузки. Пальпаторно оценивают характер изменений в ВНЧС. После внешнего осмотра приступают к обследованию полости рта, которое заключается в определении степени открывания рта, осмотре преддверия и собственно полости рта, глотки. Органы полости рта обследуют по тому же принципу: осмотр, пальпация. Упор делают на обследовании состояния слизистой оболочки полости рта в различных отделах, устьев выводных протоков слюнных желез, характере секрета из них, состоянии зубов, альвеолярного отростка. При необходимости больному назначают дополнительные лабораторные исследования: клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, иммунограмма; микробиологическое исследование (кровь на стерильность, бак. посев из раны, свищевого хода), рентгенологические, цитологические (мазок-отпечаток, соскоб, смыв) и биопсийные (инцизионная, аспирационная, эксцизионная, пункционная биопсии). ЗАБОЛЕВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА Кариес - патологический процесс, возникающий после прорезывания зубов, заключающийся в деминерализации и размягчении твердых тканей зуба с последующим образованием дефекта в виде полости. Относится к числу самых распространенных заболеваний зубов  Предрасполагающими факторами являются: несбалансированное питание с чрезмерным употреблением углеводов, патогенная микрофлора полости рта, недостаточный гигиенический уход за зубами, количество, состав и свойства слюны, гормональные изменения (половое созревание, беременность), общесоматические заболевания. Предрасполагающими факторами являются: несбалансированное питание с чрезмерным употреблением углеводов, патогенная микрофлора полости рта, недостаточный гигиенический уход за зубами, количество, состав и свойства слюны, гормональные изменения (половое созревание, беременность), общесоматические заболевания.По поражению твердых тканей зуба выделяют кариес эмали, дентина, цемента. По клиническому течению - острый и хронический кариес. По локализации кариозного процесса – фиссурный, апроксимальный, пришеечный. По количеству пораженных зубов – единичный и множественный. В зависимости от глубины поражения выделяют 4 стадии процесса: 1. Начальный кариес (стадия пятна) – происходит потеря естественного блеска участка эмали, она становится матовой. Болевая чувствительность отсутствует, на температурные раздражители зуб не реагирует. 2. Поверхностный кариес характеризуется нарушением целостности эмали, клинически проявляющийся размягчением, некрозом и образованием небольшого дефекта. При этом может быть кратковременная боль на химические (сладкое, соленое, кислое) раздражители. 3. Средний кариес сопровождается деструкцией твердых тканей зуба с образованием дефекта достигающего поверхностных слоев дентина. При этом иногда отмечают кратковременные боли от механических, химических и температурных раздражителей, после устранения которых боль быстро исчезает. Полость выполнена размягченным дентином. 4. Глубокий кариес отличается выраженным разрушением твердых тканей зуба с формированием обширной полости, отделенной от пульпы тонким слоем дентина. Свойственны острые кратковременные боли от механических, химических и температурных раздражителей, после устранения которых боль быстро исчезает. Полость выполнена размягченным и пигментированным дентином. Классификация кариеса в зависимости от локализации поражения (по Блэку): 1 класс – жевательная поверхность моляров и премоляров, слепые ямки на щечной и язычной поверхностях моляров и премоляров, язычной и небной поверхностях резцов. 2 класс – боковые (контактные) поверхности моляров и премоляров. 3 класс – контактные поверхности резцов и клыков без нарушения целостности угла и режущего края коронки зуба. 4 класс – контактные поверхности резцов и клыков с вовлечением в кариозный процесс углов и режущего края коронки зуба. 5 класс – пришеечные области всех зубов. Лечение кариеса зубов различают общее и местное. Общее используют при прогрессирующем начальном и множественном кариесе зубов, проводя комплекс мероприятий по профилактике: Назначение препаратов фтора, кальция, витаминов. Рациональное питание – ограничение продуктов с большим содержанием углеводов, употребление продуктов богатых витаминами, жесткой пищи (морковь, яблоки). Выявление и лечение сопутствующих заболеваний. Местно проводят реминерализирующую терапию (аппликации 10% раствора глюконата кальция, 2-10% раствора фосфата кальция) В случае поверхностного, среднего и глубокого кариеса местное лечение состоит из следующих этапов: - обезболивание; - раскрытие и расширение кариозной полости; - иссечение нежизнеспособных твердых тканей (некрэктомия); - формирование полости; - обработка краев полости; - антисептическая обработка стенок и дна кариозной полости; - наложение прокладки; - пломбирование полости. Материалы для постоянного пломбирования должны: Быть химически устойчивыми к среде полости рта (не растворяться в ротовой жидкости). Быть индифферентными к твердым тканям зуба, слизистой оболочке полости рта и организму в целом. Сохранять постоянство объема и не деформироваться при твердении. Быть пластичными и удобными при формировании пломбы, легко вводиться в полость зуба. Обладать хорошей адгезией к твердым тканям зуба. Обладать термоизоляционными свойствами. Удовлетворять косметическим требованиям. Для проведения комплексной профилактики кариеса необходимо составить программу мероприятий, главные положения которой сводятся к следующему: Профилактика кариеса у детей должна проводиться одновременно с санацией полости рта. Программа должна основываться на показателях типичных для региона, таких как состав детского населения, заболеваемость детей кариесом, имеющийся уровень организации стоматологической помощи. Программа должна носить целевой характер и охватывать 100% детей. Должны быть определены конкретные сроки реализации программы. Большое значение в профилактике кариеса имеет сбалансированное в количественном и качественном отношении питание. Немаловажное значение отводят гигиене полости рта: своевременное удаление мягкого зубного налета, регулярный уход за полостью рта с применением специальных лечебно-профилактических зубных паст. НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ. Поражения, возникающие до прорезывания зуба. Гипоплазия – нарушение развития твердых тканей зуба.  Различают системную гипоплазию, характеризующуюся симметричным поражением зубов, и местную – поражение одного или нескольких зубов. Различают системную гипоплазию, характеризующуюся симметричным поражением зубов, и местную – поражение одного или нескольких зубов.Причина развития системной гипоплазии на молочных зубах – тяжелые нарушения в организме матери во время беременности вследствие инфекционных заболеваний, резус-конфликта, гистоза, краснухи, токсоплазмоза. На постоянных зубах – тяжелые нарушения в организме ребенка вследствие рахита, острых инфекционных заболеваний, заболеваний ЖКТ, эндокринопатии, аллергии, воздействия лекарственных средств (тетрациклиновые зубы). Местная гипоплазия возникает в результате механической травмы зачатка зуба (фолликула) или воспалительного процесса в периодонте молочного зуба. Местной гипоплазии молочных зубов не бывает. При гипоплазии мы видим пятна молочно-белого цвета с гладкой блестящей поверхностью. Зондирование безболезненное, реакция на температурные раздражители отрицательная, диагностическими красителями не окрашивается. Гипоплазия диагностируется на основе сбора анамнеза, результатов объективного исследования с помощью люминесцентного метода. Дифференцируют с начальным кариесом, флюорозом. Профилактика гипоплазии: Предупреждение заболеваний матери во время беременности; Правильное развитие ребенка после рождения; Предупреждение ранних детских инфекций; Своевременное и качественное лечение молочных зубов. Гиперплазия – избыточное образование твердых тканей во время формирования. Диаметр «эмалевых капель» 1-3 мм и расположены они обычно на оральной поверхности, на границе эмали и цемента (пришеечная область). Флюороз – эндемическое заболевание, наблюдающееся у лиц, проживающих в районах с повышенным содержанием фтора в питьевой воде и почве (Ивано-Франковская, Львовская Полтавская области, Прикарпатье, Красноармейский район Донецкой области, Доброполье). Причина возникновения – избыточное поступление фтора (свыше 1,5 мг/л) в период минерализации твердых тканей зуба. Норма фтора в воде по Донецкой области 0,8-1,2 мг/л.  По клиническим проявлениям различают: По клиническим проявлениям различают:- штриховая – меловидные линии на вестибулярной поверхности резцов; - пятнистая – пятна на вестибулярной поверхности (от светло-желтого до темно-коричневого цвета); - меловидно-крапчатая – на фоне меловидной окраски эмали участки пигментации различной формы (поражаются все зубы); - эрозивная, деструктивная – значительные дефекты эмали с пигментацией. Профилактика: Дефторирование воды (понижение содержания фтора). Употребление продуктов питания завезенных из других областей. Полноценное питание. Поражения, возникающие после прорезывания зубовПоражения, возникающие после прорезывания зубов Клиновидный дефект – развитие связывают с дистрофией тканей зуба, обусловленной нарушением эндокринной системы, ЦНС, поражением ЖКТ, парадонтозом.  Чаще всего поражается пришеечная область на вестибулярной поверхности. В развитии заболевания различают периоды: - продромальный – появление чувствительности к внешним раздражителям без видимых изменений твердых тканей; - начальный – появление одиночных или множественных штрихов глубиной до 0,2 мм в пришеечной области; - сформировавшийся – наличие V-образного дефекта, с плотными, гладкими стенками, образованными пигментированным дентином. Реакция на температурные и химические раздражители положительная. Дифференцируют с поверхностным и средним кариесом, эрозией эмали, некрозом эмали. Лечение – пломбирование дефекта. Эрозия эмали – убыль твердых тканей зуба (эмали и дентина), обусловленная местными и общими факторами. К местным относятся – воздействие пищевых кислот (цитрусовых или их соков), прием лекарственных препаратов (ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота). К общим - эндокринные заболевания (тиреотоксикоз), заболевания ЖКТ (гиперацидный гастрит), нарушение обмена веществ (подагра), нервно-психические заболевания. Имеется дефект блюдцеобразной формы, с твердым, гладким, блестящим дном, резко болезненный при зондировании. Некроз эмали – поражение твердых тканей зуба, которое возникает и развивается под воздействием немикробных внешних факторов (кислоты, ионизирующее излучение) и характеризуется прогрессирующим и необратимым разрушением тканей зуба. Чаще встречается у работников химических предприятий, деятельность которых связана с кислотами. Характерно изменение цвета эмали, которая теряет естественный блеск, становится матовой и шероховатой. Зубы быстро стираются, появляется чувство оскомины, реакция на раздражители резко положительная. Патологическая стираемость – повышенная убыль зубных тканей, сопровождающаяся нарушением анатомической формы коронки зубов вследствие прогрессирующего стирания жевательной и режущей поверхностей.  Причины возникновения - нарушение эндокринной системы, заболевания ЖКТ, заболевания нервной системы, флюороз, неполноценность структуры твердых тканей зуба, наследственные поражения зубов, неправильный прикус, перегрузка зубов при вторичной частичной адентии, неправильно сконструированные протезы, производственные факторы (действие паров кислот), вредные привычки (курение через мундштук). Различают функциональную (в пределах эмали), переходную (в пределах эмали и дентина), патологическую (в пределах дентина) стираемость. По протяженности различают ограниченную и генерализованную. По плоскости поражения - горизонтальную, вертикальную и смешанную. По степени поражения: I степень – до 1/3 коронки; II степень – от 1/3 до 2/3 коронки; III степень – более 2/3 коронки. Лечение начинается с устранения причины стираемости: - лечение основного заболевания; - устранение вредных привычек; - исправление прикуса; - рациональное протезирование. |