Русский язык. методика русского. Охарактеризуйте последовательность изучения частей речи в первых третьих классах. Какие знания о каждой из изучаемых части речи усваивает младшие школьники

Скачать 0.78 Mb. Скачать 0.78 Mb.

|

|

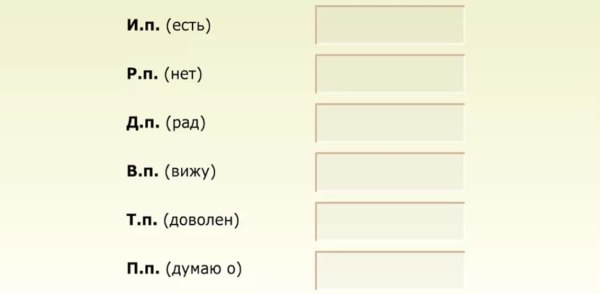

Как познакомить учащихся второго класса с родам имени существительного, учащихся третьего класса со склонения? Составьте фрагмент урока на данную тему - Сейчас я вам расскажу сказку « Как у слов – существительных род появился». Сначала все существительные были очень и очень похожими. Да такими похожими, что сама королева их путала. И вот однажды она издала приказ: «Кто придумает для моих слов – существительных знаки различия, тот будет награждён». А жили в другом королевстве муж и жена. Жадные они были. Услышали про королевский указ и прибыли в королевство. С жаром принялись они за работу. Но для начала решили все слова между собой поделить. Но так как они были жадные, каждый тянул слова к себе. Муж: конь - мой.(мальчик тянет к себе соответствующую картинку) Жена: радуга – моя(девочка тянет картинку к себе) Муж: дом – мой. Жена: машина – моя и т.д. Делили, делили слова, да так и не разделили их до конца. Пришла королева и сказала: «Те слова, которые забрал себе муж, пусть будут мужского рода. (Туда попали стол и стул, дом, мир и т.д.) Те слова, которые оказались у жены, будут женского рода. (Туда попали земля, луна, весна и другие.) А те, что остались неопределёнными, пусть останутся среднего рода». (Так и стали солнце, море, яблоко и другие существительные среднего рода.) Вот так появился род у имён существительных. С тех пор королева перестала путать существительные друг с другом. Но она знала секрет различия рода существительных, а вам ещё предстоит открыть этот секрет. Женский род запомню я И скажу: «Она моя». И запомню род мужской, И опять скажу: «Он мой». Средний род – оно, моё! Это правило – твоё! -Какие слова-помощники нам помогут определить род имён существительных? (он мой- м.р., она моя-ж.р. ,оно моё- ср.р.) 5) Осмысление нового материала - А теперь давайте потренируемся в определении рода имён существительных. У меня коробка есть, В ней вещей не перечесть. Тяжела и велика, вес её полпуда, Угадайте, а слова в ней какого рода? - Нужно достать предмет, назвать его, определить род имени существительного и записать в соответствующий столбик. (Ребята по-одному подходят к коробке и выполняют задание) м.р. ж.р. ср.р. Зеркало, полотенце, мыло, колечко Ручка, конфета, шапка, тетрадь Кубик, брелок, мел, телефон -Давайте выделим окончания у имён существительных. Я предлагаю вам выполнить следующее задание, нужно восстановить стихотворение, вставляя слово «кот», при этом изменяя форму этого слова: У норы добычи ждет, У норы добычи ждёт, Притаившись, серый ______ Мышь осталась без хвоста, Вырываясь от ______ А теперь и за версту Не приблизится к ______ Крыса старая - и та, Видя грозного ______ Убежит в нору под дом, Чтоб не встретится с ______ Там дрожит и в темноте Вспоминает о ______ Притаившись, серый кот. Мышь осталась без хвоста, Вырываясь от кота. А теперь и за версту Не приблизится к коту. Крыса старая – и та, Видя грозного кота, Убежит в нору под дом, Чтоб не встретиться с котом. Там сидит и в темноте Вспоминает о коте. (А.Грачев) Слово, которое изменяется? (Кот) -Проговорим все формы этого слова(Кот, от кота, к коту, кота, с котом, о коте) -Найдите слова, с которыми связано слово кот. (Слова подчёркнуты.). -Ставим вопросы от этих слов к существительному кот и записываем их в тетрадь, выделяя окончания. - Что можно сказать о выписанных словах? (Это формы одного и того же слова). -Выделяем ту часть слова, которая изменяется (окончание). - Почему менялись окончания? (Потому что изменялись вопросы) -Изменение имен существительных по вопросам называется изменением по падежам или склонением. - Сколько вопросов в столбике? ( Шесть ) - В русском языке шесть падежей. Имена существительные изменяются по падежам. 1вариант склоняет слово сосна 2 вариант – сова (Дети пользуются вспомогательными карточками: падеж, вспомогательное слово, вопрос) (Проверка по слайду №8) У. Вот, таким образом, склоняются имена существительные. Вы научитесь не только склонять (изменять по вопросам ) существительные, но и определять падеж имён существительных в предложениях. А чтобы научиться это делать, давайте прочитаем правило в учебнике. Посмотрите, у какого падежа нет предлогов? Д. У Именительного падежа. У. И ещё открою секрет про И.п. Имя существительное, которое в предложении является подлежащим, всегда стоит в И.п. 5) Работа по таблице. У. Поупражняемся в определении имён существительных. Прочитайте предложения. От выделенных слов поставьте вопрос к существительному лиса и запишите полученные словосочетания вместе с вопросами. Д. легла (кто?) лиса увидали (кого?) лису подлетели ( к кому?) к лисе У. Какая часть слова изменялась? Д. Окончание. У. Выделите его. Кто запомнил, как называется изменение окончаний имён существительных по вопросам? Д. Склонением или изменением по падежам. Разработайте систему упражнения которая будет способствовать формированию третьеклассников умение различать тип склонение имени существительного «Собери в корзинку». Показываются предметные картинки с овощами, фруктами, ягодами. Ребята первого варианта записывают существительные 1-го склонения. Ребята второго варианта – 2-го склонения. У доски работают два ученика, у них - по корзинке. Они раскладывают предметные картинки соответственно типу склонения. Картофель , репа, редька, малина, кабачок, баклажан, клюква, яблоко, перец, рябина, чеснок, лук, смородина, капуста, помидор, редис, клубника. «Не ошибись». Учитель читает слова с мягким знаком на конце. Дети должны записать существительные 3-го склонения. Жизнь , фасоль, печь, дочь, помощь, картофель, степь, автомобиль, морковь, тетрадь, лошадь, конь, день, лень, пень, боль, тюль, сушь. «Найди лишнее слово». Определите, по какому принципу собраны слова в группу и найдите «лишнее» слово. а) улыбка, юноша, болезнь, природа ( Болезнь-существительное 3-го склонения, остальные 1-го склонения) б) награда, крыло, боец, упрямство ( Награда -1-го склонения, остальные – 2-го склонения) в) радость , болото, окно, описание ( Радость – 3-го склонения, остальные 2-го склонения) г) спеть, зелень, посёлок, горсть ( Посёлок – 2-го склонения, остальные 3-го склонения) д) ладонь, ладошка, площадь, пыль (Ладошка – 1 –го склонения, остальные 3-го склонения) е) в лесу, на картине, к печи, дворец. ( Дворец – существительное в именительном падеже, остальные в косвенных падежах) Как вы будете учить Школьников распознавать падеж имени существительного? Покажите на примерах можно оставить ребенка с табличкой падежей и предложить запомнить. Почти во всех падежах по первым буквам можно вспомнить опорное слово Родительный — родил Дательный — дал Винительный — вижу, виню Творительный — творю Лучше выполнять проверку так: Вы называете падеж (по порядку), а ребенок называет вспомогательное слово и вопрос Для запоминания порядка падежей используйте мнемотехническую фразу: Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку Ребенку читается предложение, где одно слово употреблено в разных падежах. Вы можете составить историю про лису, про машинку, или про что-то другое. Первый раз я рассказала такую историю: Я на улице увидела лису. Ребенок задал вопрос (вижу кого? что? лису) и записал слово в нужную ячейку. Когда я пришла домой, то всем рассказала о лисе (о ком? о чем?) Предложный падеж В ту же минуту Никита выбежал на улицу и сказал, что там нет никакой лисы. (кого? чего?) На самом деле лиса спряталась от Никиты. (кто? что? Именительный) Никита был очень расстроен хитрой лисой (кем? чем? Творительный) А потом придумал и вынес лисе немного еды. (кому? чему?) Вы читаете или придумываете историю медленно, а ребенок пишет в табличку только одно слово. Рассуждать о падеже можно вместе.  Таких тренировок надо делать несколько. Охарактеризуйте систему изучения в третьем классе падежи имён существительных Основная задача работы над именами существительными в III классе — научить сознательно использовать падежные формы существительных для выражения мыслей и правильно писать падежные окончания. В школьной практике наиболее традиционным является такой путь работы, согласно которому вначале учащиеся учатся писать падежные окончания существительных 1-го склонения, затем 2-го и, наконец, 3-го. В ходе исследования в Ленинграде подтвердилась целесообразность одновременного изучения существительных всех трех склонений в следующем порядке: 1. Именительный падеж существительных 1, 2, 3-го склонения. 2. Родительный падеж. 3. Дательный падеж. 4. Сопоставление родительного и дательного падежей. 5. Винительный падеж. 6. Сопоставление родительного и винительного падежей. 7. Творительный падеж. 8. Предложный падеж. 9. Сопоставление винительного и предложного падежей. 10. Сопоставление дательного и предложного падежей. 11. Сопоставление родительного, дательного и предложного падежей. В соответствии с этой последовательностью вначале учащиеся познают характерные признаки одного падежа существительных всех трех склонений, а затем этот падеж сравнивается с другим падежом, в каком-либо отношении сходным с изученным ранее или противопоставленным ему. Особо выделяются при этом те признаки, которые свойственны существительному только в данном падеже. Так, например, обращается внимание на то, что вопрос откуда?, предлоги от, до, из, без, для являются показателями только родительного падежа. В то же время учащиеся предостерегаются от распознавания падежа только по одному признаку (например, по смысловым вопросам где? куда?). Указанный порядок изучения падежей создает условия для дифференциации сходных и отличительных признаков таких падежей, которые трудно распознаются учащимися (родительного, дательного и предложного, родительного и винительного и т. п.). Задачи изучения имён прилагательных в первых, вторых, третьих классах Первоначальное ознакомление с прилагательными (пока еще и без термина), естественно, начинается с наблюдений над лексическим значением прилагательных и вопросов, на которые они отвечают. Признаки предметов разнообразны и могут характеризовать предмет со стороны цвета, формы, величины, материала, назначения, принадлежности и т. д. Следовательно, для формирования понятия нужно раскрыть это многостороннее значение прилагательных. Учитель показывает предмет или рисунок предмета, учащиеся называют его признаки и записывают, например: мяч (к а к о и?) красный, круглый, резиновый, легкий, маленький. Лента (к а к а я?) синяя, широкая... Обязательно отмечается, что написаны слова, а предмет с его признаками есть в жизни, нас окружающей. Осознанию учащимися роли в нашей речи слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое?, способствует, например, сравнение текста без имен прилагательных и с именами прилагательными. Точность описания значительно повышается, если используются слова, обозначающие признаки предметов. Правильная постановка к словам вопросов какой? какая? какое? по своей сути связана с пониманием рода имен существительных и имен прилагательных и синтаксической зависимости имен прилагательных от имен существительных. Поскольку с категорией рода учащиеся знакомятся только во II классе, первоклассники учатся ставить вопрос практически, руководствуясь смыслом слов: помидор какой? спелый, слива какая? спелая, яблоко какое? спелое. Распознавание слов, отвечающих на вопрос какие?, и слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? (единственное и множественное число), целесообразно связать с наблюдениями над количеством предметов. Это вносит элемент осознанности в действия учащихся. Во 2 классе работа направлена на решение трех задач: формирование понятия «имя прилагательное», развитие умения точно употреблять прилагательные в речи, формирование навыка правописания родовых окончаний имен прилагательных. Все три задачи решаются во взаимосвязи. Формирование понятия «имя прилагательное» находится в прямой зависимости от уровня овладения учащимися обобщенной категорией1 «признак предмета». С этой целью проводятся классификация слов, обозначающих цвет, вкус, запах, размер, материал, из которого сделан предмет, и т. п. и обобщение особенностей таких слов. В качестве общих существенных свойств выделяются не только лексические значения слов, как это делалось в I классе, но и характерные грамматические особенности. На основе обобщения свойств конкретных имен прилагательных второклассники выделяют показатели, свойственные именам прилагательным как части речи: а) обозначают признак предмета, б) отвечают на вопрос какой?, в) изменяются по родам и числам, г) относятся к существительным, вместе с которыми образуют словосочетания. Целенаправленная работа над формированием данного понятия проводится в процессе изучения всей темы «Имя прилагательное» (20 часов) и непосредственно связана с развитием речи. Обогащение словаря детей осуществляется не только за счет уточнения смысла слов, представляющих собой качественные прилагательные, но за счет относительных и притяжательных прилагательных. Особенно важно использовать для наблюдений прилагательные, обозначающие разнообразные качества людей и с разных сторон их характеризующие (чуткий, отзывчивый, любознательный, аккуратный, прозорливый, добрый, трудолюбивый и пр.). Большие возможности для работы открываются для учителя, если он умело будет использовать связь уроков чтения и уроков русского языка. Задачи работы на данном этапе (3 класс): 1. Усовершенствование знаний об имени прилагательном как части речи: лексическом значении прилагательных, их изменениях по родам, числам и падежам, зависимости имени прилагательного в предложении от имени существительного. 2. Развитие умения точно употреблять прилагательные в устной и письменной речи. 3. Формирование навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных в единственном и во множественном числе. Усовершенствование навыка правописания родовых окончаний. Указанные задачи определяют содержание работы и ее направленность на развитие речи школьников. Новым для учащихся III класса является склонение прилагательных и правописание падежных окончаний. Этот вопрос занимает центральное место. Основу для формирования навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных составляют следующие знания и умения: умение установить связь слов в предложении и найти то существительное, от которого зависит прилагательное (иначе говоря, умение выделить словосочетание), знание о том, что прилагательное употребляется в том же роде, числе и падеже, в котором употреблено имя существительное, знание окончаний падежей (например, -ым, -им в творительном падеже, -ом, -ем в предложном и т. д.), умение правильно поставить вопрос к имени прилагательному и сопоставить окончание имени прилагательного с окончанием в вопросе1. Не менее важным является применение указанных знаний и оперирование умениями в определенной последовательности: 1. Ученик устанавливает связь слов, т. е. находит, с каким существительным связано прилагательное. 2. Определяет род, число, падеж существительного. 3. Опираясь на существительное, узнает число, род, падеж имени прилагательного. 4. Вспоминает окончание в этом падеже и пишет окончание. На первом этапе работы над навыком учащимся целесообразно фиксировать ход своих рассуждений, т. е. писать в скобках подробно все о прилагательном (каким? Т. п., ед. ч.г ср. р. -им — Ранним утром мы вышли в поход). Формирование навыка указанным путем предполагает хорошее знание окончаний. Поэтому обязательно составляется таблица падежных окончаний имен прилагательных, общая для класса, и каждым учеником для себя на листе. Таблица составляется постепенно по мере знакомства со склонением прилагательных. Как вы организуете изучения темы изменение имён прилагательных по родам и числам во втором классе, как познакомите со склонением имён прилагательных в третьем классе – Вот нас встречает гномик Всезнайка, который поможет нам сегодня на уроке. Он предлагает вам найти прилагательные в словосочетаниях: синее море, синяя лента, синий карандаш, синие облака. - Что происходит с прилагательным? (изменяется по родам и числам). - От чего зависит род и число прилагательного? (от имени существительного). И по взмаху волшебной палочки, гномик выделил имена существительные. Докажите, что это имена существительные. Что их объединяет? (Неодушевленные, нарицательные.) Подберите к каждому имени существительному подходящее имя прилагательное. Прочитайте слова, которые он подобрал. (Погода, ветер, море, паруса). - Давайте составим и запишем словосочетания с вопросами. Погода (какая?) тёплая. Ветер (какой?) резкий. Море (какое?) тихое. Паруса (какие?) раздутые. - Почему мы каждый раз задавали разные вопросы? От чего это зависело? Найдите прилагательное во множественном числе. От чего зависит число имени прилагательного? (от имён существительных). - Можно ли определить род имён прилагательных? От чего он будет зависеть? Окончания прилагательных тоже разные. (М.р. – ый, -ий, -ой; Ж.р. – ая,-яя; Ср.р.- ое,-ее; мн.ч.- ые, - ие). |