Основы строительного дела - В.В.Беляков. Основы строительного дела

Скачать 1.03 Mb. Скачать 1.03 Mb.

|

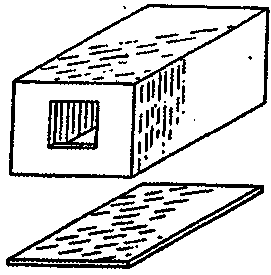

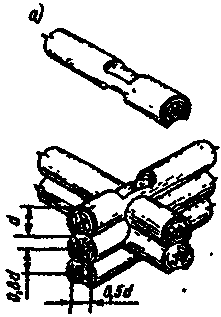

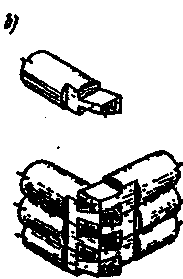

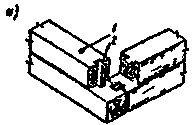

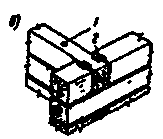

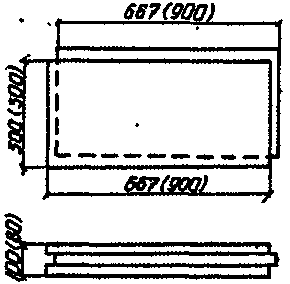

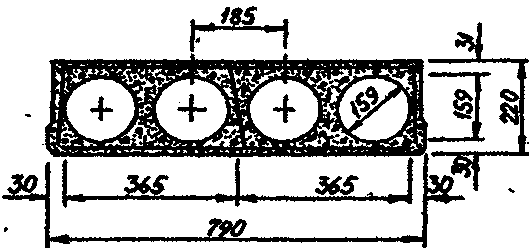

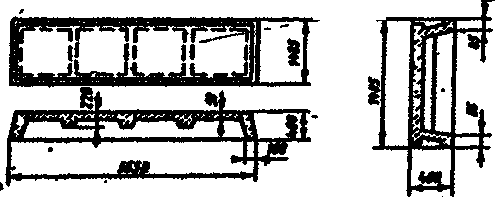

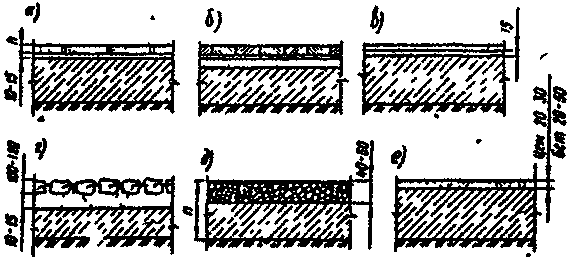

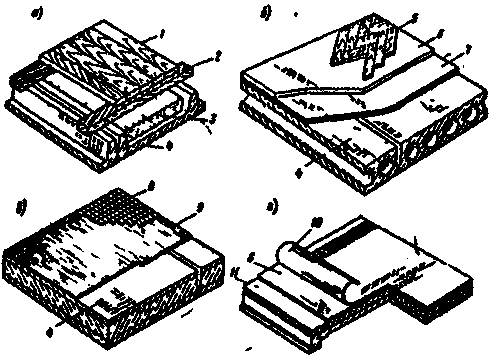

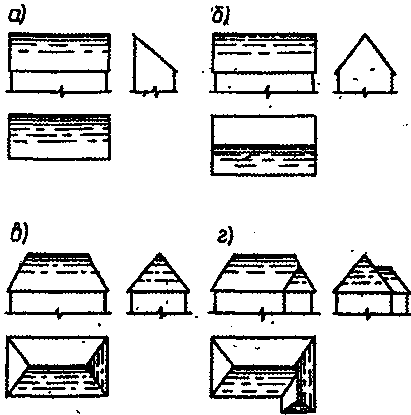

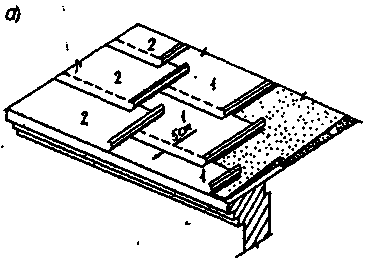

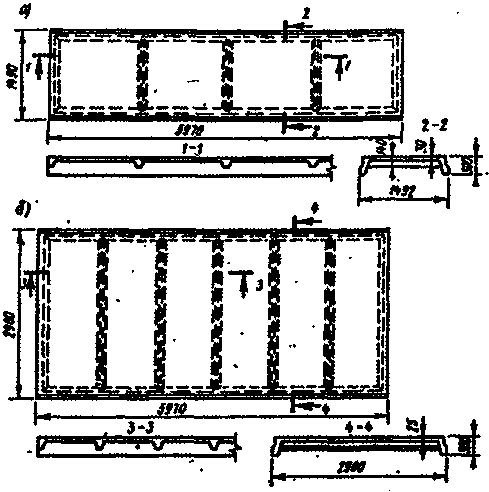

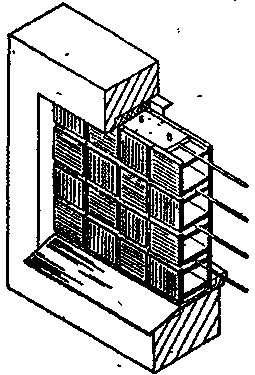

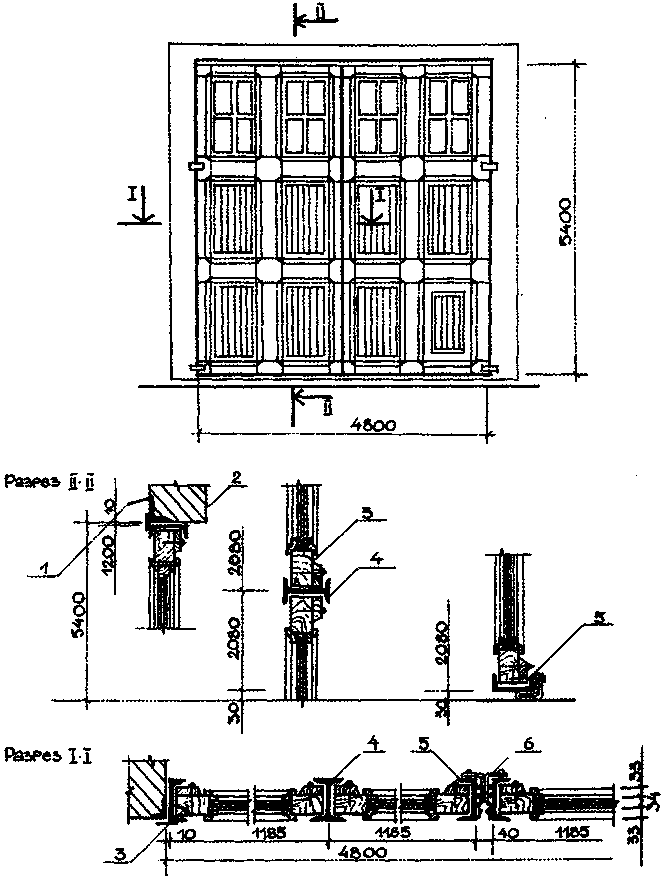

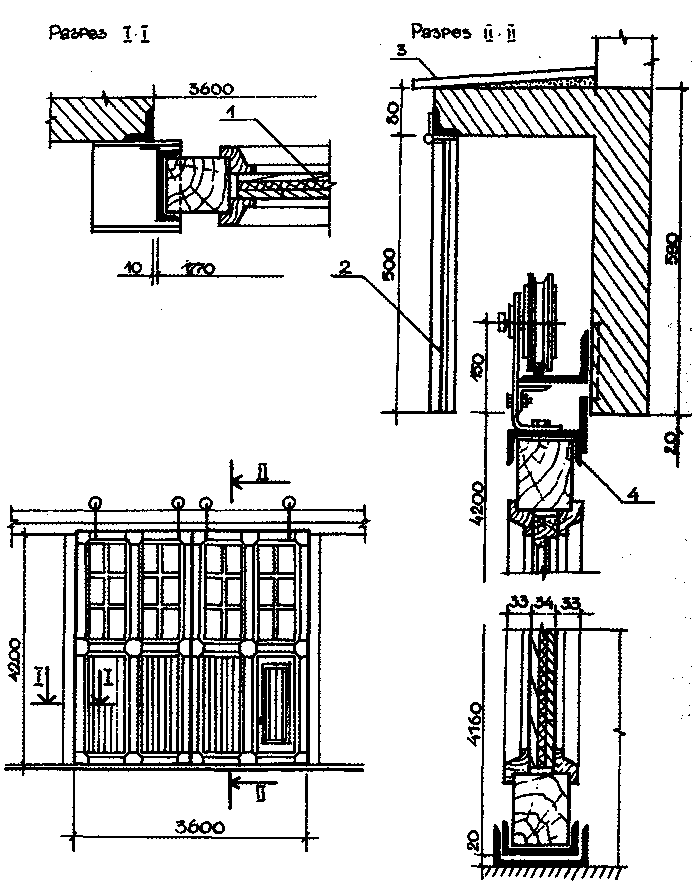

5.4.4. Здания из объемных блоковНаиболее индустриальным методом строительства жилых зданий является объемно-блочное домостроение. Объемно-блочные здания монтируют из блоков-комнат с полной отделкой и внутренним санитарно техническим и электротехническим оборудованием. Объемные блоки изготавливают из монолитного легкого (наружные и внутренние стены), легкого (наружные стены) и тяжелого бетона (внутренние стены и перекрытия). Монолитные объемные блоки (рис. 21) представляют собой цельноформованную жесткую коробку типа «колпак», «лежачий стакан», «стакан». Основной выигрыш при строительстве жилых зданий из объемных элементов - максимальная индустриальность, высокое качество и скорость строительства. Например, в 60-е годы в городе Краснодаре 60-квартирный 5-этажный дом был смонтирован всего за 10 дней.  Рис. 21. Объемный блок типа «колпак» 5.4.5. Стены из монолитного бетонаВозведение стен из монолитного бетона - сравнительно молодая и новая область строительства. Жилые и общественные здания из монолитного бетона придают большую выразительность районам массового строительства, особенно в специфических условиях их возведения (на стесненных участках, в условиях горной местности и т. д.). При строительстве зданий из монолитного бетона снижается стоимость на 10-15 %, а капитальные вложения - на 20-25 %, при одинаковых с крупнопанельным домостроением затратах труда на заводе и строительной площадке. Монолитные здания целесообразно возводить на просадочных грунтах, в сейсмических районах. Ввиду небольшого объема данной работы, а также необходимости введения специфических терминов и определений, трудных для понимания студентами младших курсов, мы ограничимся только приведенными выше сведениями. Тем же, кто пожелает более подробно ознакомиться с данным вопросом, можно порекомендовать работы Евдокимова Н. И., Мацкевича А. Ф., Сырника В. С. «Технология монолитного бетона и железобетона» (М.:Высшая школа,1980,334с.). 5.4.6. Стены из дереваРубленые бревенчатые стены Бревенчатые стены собираются из сплачиваемых между собой венцов бревен на продольных пазах - желобах; диаметр бревен для стен в зависимости от климатических условий строительства выбирают в пределах 200-250 мм. Для предотвращения продуваемости пазов в них укладывают льняную паклю или мох, которые после сборки венцов дополнительно «пробивают» с помощью специальных инструментов. Угловые сопряжения стен выполняют в «чашку» или «в лапу» (рис. 22). Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен при рубке стен «в лапу» от загнивания, их закрывают досками после окончания осадки сруба. Для более надежного предохранения стен от продувания, повышения долговечности и придания зданию большей выразительности стены рубленых зданий часто «обшивают» тонкими строганными досками. В настоящее время из-за дефицита лесоматериалов, а также по причине большой материалоемкости и трудоемкости возведе-ние стен из бревен осуществляется только в индивидуальном строительстве, а также при строительстве бань в сельской местности, главным образом, в лесных районах. Следует отметить, что для строительства рубленых стен из бревен требуются плотники высокой квалификации и большого опыта.   Рис. 22. Сопряжение элементов при сборке стен из бревен: а - «в чашку»; б - «в лапу» Брусчатые стены Более индустриальными по сравнению с бревенчатыми являются брусчатые стены (рис. 23). Брусчатые стены можно применять при строительстве малоэтажных отапливаемых зданий (1-2 этажа).    Рис. 23. Сопряжение элементов при сборке конструкций из брусьев: а - сопряжение брусьев наружных стен; б – то же внутренних; в – то же наружной стены с внутренней; 1 - нагели; 2 -шпонки В зависимости от климатических условий строительства для наружных стен используют брус сечением 150x150 и 180x150 мм. При строительстве стен как рубленых, так и из бруса необходимо под нижний венец укладывать надежную гидроизоляцию, особенно в том случае, когда фундаменты строят из каменных материалов. Брусчатые стены, как и рубленные, вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах дают усадку до 1/20 своей высоты. В связи с этим над каждым оконным и дверным проемом необходимо оставлять зазор, равный 1/20 его высоты, который заполняется паклей. Применение стен из брусьев ограничено по причинам дефицита лесоматериалов, из них возводят стены зданий различного назначения, главным образом, в лесных поселках, а также на садовых участках. В целом же следует отметить, что здания со стенами из бревен или брусьев являются наиболее привлекательными, так как позволяют создать комфортный, здоровый микроклимат в жилище. 5.4.7. ПерегородкиПерегородками называют ограждающие конструктивные элементы, которые разделяют здания на отдельные помещения в пределах этажа. Поскольку кроме собственного веса они не несут никакой нагрузки, к ним предъявляются требования по обеспечению надежной звукоизоляции, относительно низкой стоимости и затрат труда на их возведение, хорошего внешнего вида и гигиеничности, а также в ряде случаев по обеспечению светопропускной способности. Для устройства перегородок применяют самые различные строительные материалы и конструктивные элементы. При строительстве жилых зданий по типовым проектам в городах и крупных населенных пунктах применяют прокатные гипсовые перегородки размером «на комнату», что в полной мере отвечает требованиям индустриального строительства. Такие перегородки изготавливают в заводских условиях на прокатных станах, затем доставляют специализированным транспортом на строительную площадку и с помощью кранов устанавливают в проектное положение. После установки таких перегородок необходимо только заделать стыки в местах примыкания их к стенам и перекрытию. Широко распространены также перегородки из мелкоразмерных элементов - гипсобетонных и гипсошлаковых плит, кирпича, шлакобетонных и керамических камней. Кладку из гипсобетонных и гипсошлаковых плит производят с перевязкой швов на гипсовом растворе. В последние годы внедрены в производство пазогребневые мелкоразмерные плиты (рис. 24), позволяющие возводить перегородки «насухо», когда швы между ними только затирают гипсовым раствором. В промышленных и гражданских зданиях в настоящее время применяют перегородки из гипсоволокнистых листов, которыми обшивают с обеих сторон стойки из легких стальных гнутых профилей. Стыки листов после установки заделывают различными шпатлевочными составами в зависимости от последующей окончательной отделки (обои, покраска и т. д.).  Рис. 24. Гипсовая мелкоразмерная пазогребневая плита Находят применение и перегородки из кирпича «на ребро». Их выкладывают на растворе с тщательной перевязкой швов, для большей устойчивости чаще всего армируют стальной проволокой, которую вкладывают в швы в процессе кладки через 3-5 рядов. В промышленных зданиях, проектных институтах, лабораторных корпусах часто применяют перегородки из пустотелых стеклоблоков. Обычно стеклоблоки укладывают на цементном растворе с прокладкой прутковой арматуры в швах. Стеклоблочные перегородки обладают хорошей светопроницаемостью, очень гигиеничны. В сельской местности в лесных районах при строительстве индивидуальных жилых домов до сих пор находят применение досчатые перегородки. Их собирают из строганных с обеих сторон досок, имеющих паз и гребень. После установки их можно покрасить, покрыть олифой или лаком или оставить без всякой последующей отделки с естественной фактурой древесины. Такие перегородки красивы, гигиеничны, но трудоемки в исполнении и опасны в пожарном отношении. 5.5. ПерекрытияПерекрытия служат для разделения внутреннего пространства здания на этажи и для восприятия нагрузки от собственной массы, людей, оборудования и материалов, и передачи ее на стены или отдельные опоры. Кроме того, они связывают между собой стены, повышают их устойчивость и пространственную жесткость всего здания в целом. В зависимости от расположения в здании перекрытия подразделяются на следующие виды: - междуэтажные, разделяющие смежные этажи по высоте здания; - чердачные, отделяющие верхний этаж здания от чердака; - цокольные или нижние, отделяющие нижний этаж от грунта в бесподвальном здании или расположенные над подвальными помещениями. Перекрытия должны отвечать ряду общих требований: достаточная прочность, жесткость и долговечность, огнестойкость, возможно малая конструктивная высота, относительно невысокая масса, экономичность. Очень важное значение, кроме того, имеют звукоизоляционные качества, особенно это касается перекрытий в жилых и общественных зданиях. В междуэтажных перекрытиях обычно не предусматривают теплоизоляцию, поскольку в смежных этажах здания примерно одинаковые температурно-влажностные условия. В чердачных же перекрытиях отапливаемых зданий устройство теплоизоляции обязательно. Кроме того, в чердачных перекрытиях предусматривается пароизоляция, служащая для предотвращения попадания водяных паров в толщу теплоизоляционного слоя, увлажнения его с потерей при этом теплозащитных свойств. По роду материалов в несущей части перекрытия бывают железобетонными, железобетонными с металлическими балками или фермами. При строительстве малоэтажных жилых домов в лесных районах до сих пор находят применение перекрытия по деревянным балкам. По способу устройства железобетонные перекрытия бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными. Сборные железобетонные перекрытия устраивают из готовых элементов заводского изготовления. Они наиболее индустриальны и имеют широкое применение как в гражданском, так и промышленном строительстве. Наиболее широкое распространение в настоящее время получили многопустотные панели перекрытий (рис. 25). Они имеют различную ширину и длину, их изготавливают, как правило, предварительно-напряженными. При строительстве промышленных зданий в качестве несущего элемента перекрытия нашли применение предварительно-напряженные железобетонные ребристые плиты (рис 26). Их изготавливают шириной в 1,5 и 3,0 м, длиной 6,0 и 12,0 м и высотой 0,30 м и 0,45 м.  Рис. 25. Многопустотные панели перекрытий с круглыми пустотами При строительстве жилых крупнопанельных зданий применяют плоские железобетонные плиты размером «на комнату». Кроме стальной арматуры они имеют в углах металлические закладные детали, с помощью которых связываются между собой и с наружными и внутренними стеновыми панелями. Такие плиты наиболее индустриальны, они имеют гладкую, без швов, потолочную поверхность, готовую сразу под окончательную отделку (покраску или оклейку обоями).  Рис. 26. Ребристая плита перекрытия Монолитные перекрытия в отличие от сборных устраиваются в процессе возведения здания на месте. Процесс возведения монолитных перекрытий очень трудоемок. Их ставят обычно в нетиповых промышленных зданиях или в тех случаях, когда применение сборных перекрытий невозможно или нецелесообразно (большие нагрузки на перекрытие, нестандартные пролеты здания и т. д.). В сборно-монолитных перекрытиях одни конструктивные элементы (обычно плиты) являются сборными, а другие (балки, на которые опираются плиты) - монолитными. 5.6. ПолыПолы жилых и общественных зданий должны быть теплыми, гладкими (но, по возможности, нескользкими), хорошо сопротивляющимися истиранию при ходьбе. Полы в промышленных зданиях должны обеспечивать безопасное и бесперебойное передвижение людей, внутрицехового транспорта, пожарную безопасность и возможность быстрого ремонта. Во многих случаях полы могут подвергаться различным воздействиям: высокой температуры, щелочей и кислот, ударам падающих деталей. Так, например, в «горячих» цехах (литейных, кузнечных и т. п.) на пол может попасть расплавленный металл, в местах выгрузки тяжестей он подвергается ударам, на путях движения безрельсового транспорта - систематическому и интенсивному износу. Полы состоят из основания и покрытия. Покрытием пола называют его верхний слой, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям. В целом к полам предъявляется ряд конструктивных, эксплуатационных, санитарно-гигиенических и художественно-эстетических требований, зависящих от назначения и характера помещения. Например, в мокрых помещениях полы должны быть водостойкими и водонепроницаемыми, а в пожароопасных помещениях - несгораемыми. Кроме того, полы должны быть экономичными и индустриальными. В одноэтажных производственных зданиях полы обычно настилают по грунту, в многоэтажных - на перекрытия. Полы на грунте состоят из следующих элементов: основание, подстилающий слой, покрытия. Основанием под полы обычно служит естественный грунт, при этом слабые грунты укрепляют добавкой песка, щебня, гравия с последующим тщательным уплотнением катками. Подстилающий слой, или «подготовка», располагается по основанию и предназначается для распределения действующей на основание нагрузки. Подстилающий слой по грунту выполняют из бетона, железобетонных плит, щебня, гравия, шлака и т. п. Полы производственных зданий подразделяют на полы со сплошным покрытием, с покрытием из штучных и рулонных материалов (рис. 27).  Рис. 27. Конструкции полов производственных зданий: а - бетонные с мозаичным покрытием; б - дощатые; в - из линолеума; г - брусчатые; д - гравийные (щебеночные); е – бетонные Полы из штучных материалов подразделяют: на полы с деревянным покрытием (из досок, штучного паркета, паркетных досок и щитов), из плитных материалов (древесноволокнистых, керамических, бетонных, цементно-песчаных и др.). Типы полов жилых и общественных зданий представлены на рис. 28.  Рис. 28. Конструкции полов общественных зданий: а - дощатые; б - паркетные; в - из метлахской плитки; г - из линолеума; 1 - дощатый пол; 2 - лаги; 3 -засыпка; 4 - плита перекрытий; 5 - паркет, 6 - асфальт, 7 - легкий бетон; 8 -метлахская плитка; 9 - цементная стяжка; 10 - линолеум; 11 - древесноволокнистая плита При устройстве полов из рулонных и листовых материалов применяют различного типа линолеум, релин, полихлорвиниловые, резиновые плитки. Для наклеивания линолеума и релина применяют различные мастики - масляную меловую, резинобитумную, горячую битумную. 5.7. Крыши, покрытия, кровлиКрышей называют верхнюю ограждающую конструкцию здания, предохраняющую от атмосферных осадков. Она состоит из несущей части (стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов), передающей нагрузку от снега, дождя, ветра и собственной массы на стены или отдельные опоры, и наружной оболочки кровли. Крыши бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные кровли бывают утепленные и холодные. Бесчердачные крыши одновременно выполняют и функции чердачного перекрытия, в этом случае крышу называют совмещенной. Как правило, совмещенные крыши имеют незначительные уклоны. В основном устраивают скатные кровли, которые в зависимости от формы ее верхней поверхности подразделяются на следующие виды: а) односкатные (рис. 29, а), опирающиеся на стены разной высоты; б) двускатные (рис. 29, б), наиболее распространенные, состоящие из двух пересекающихся в коньке скатов; треугольные части торцовых стен называются фронтонами; в) четырехскатные (рис. 29, в), состоящие из двух главных скатов и двух треугольных вальм; пересечения вальм со скатами образуют ребра. Такой тип крыши имеет более низкую стоимость из-за отсутствия фронтонов. Перечисленные выше типы крыш применяются в зданиях прямоугольной формы в плане, при более сложной конфигурации форма крыши также усложняется (рис. 29, г). Наиболее ответственный элемент сложных крыш - это пересечение двух скатов, образующих входящий угол, так называемый разжелобок (или ендову). Следует иметь в виду, что из-за благоприятных условий для отложения пыли, грязи, опавших листьев в разжелобках чаще всего появляются течи. В зависимости от вида применяемых кровельных материалов и климатического района строительства выбирают уклон скатов крыш.  Рис. 29. Форма скатных крыш При выборе материала кровли учитывают назначение здания, степень пожарной безопасности, его капитальности. Рекомендуемые уклоны крыш приведены в табл. 2. Т а б л и ц а 2 Рекомендуемые уклоны крыш

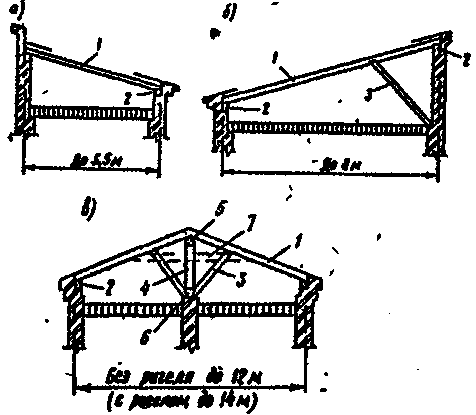

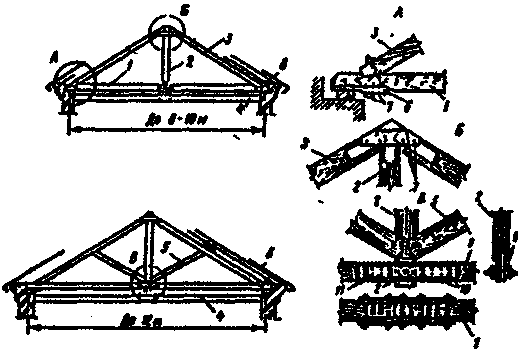

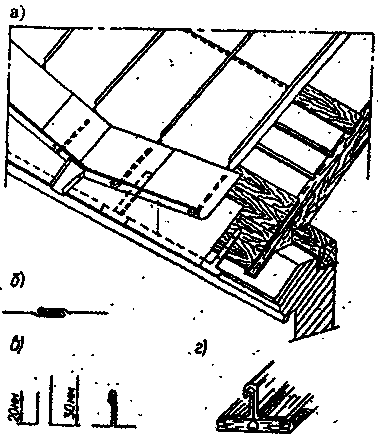

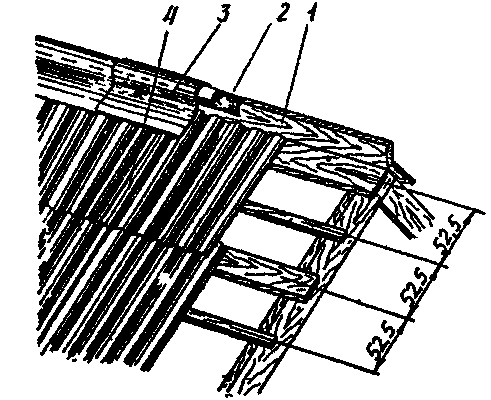

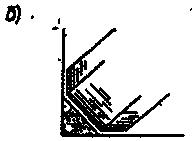

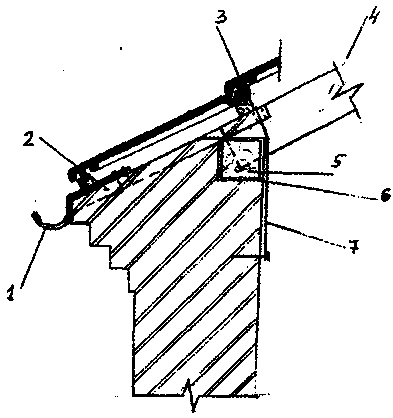

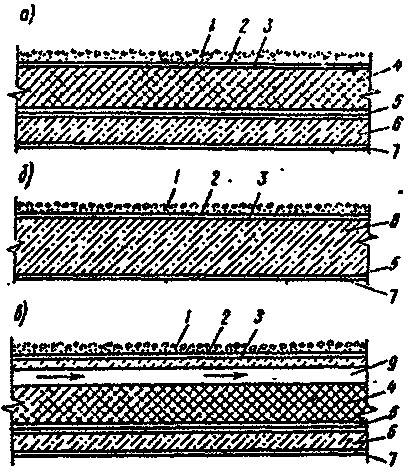

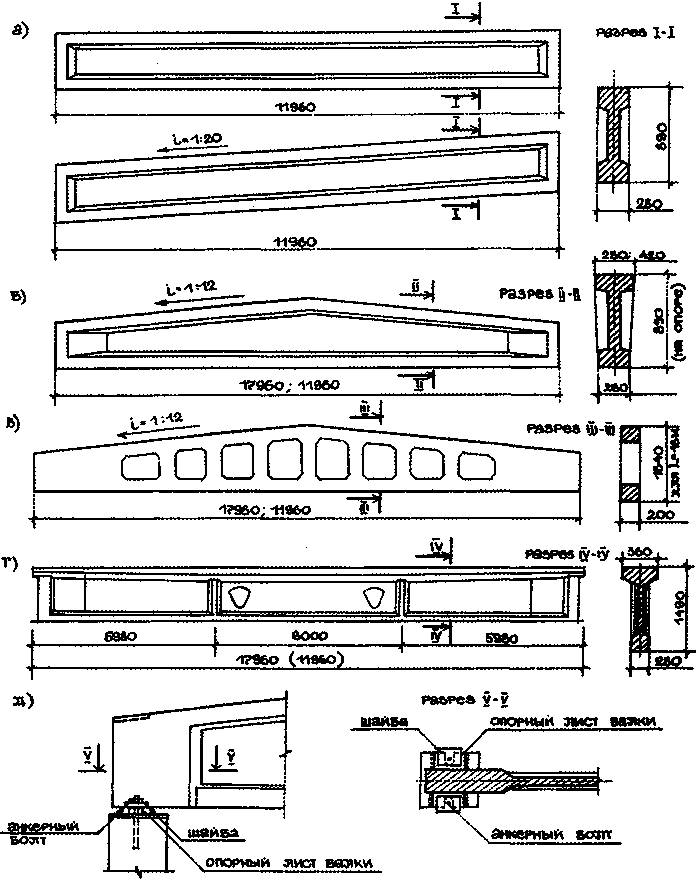

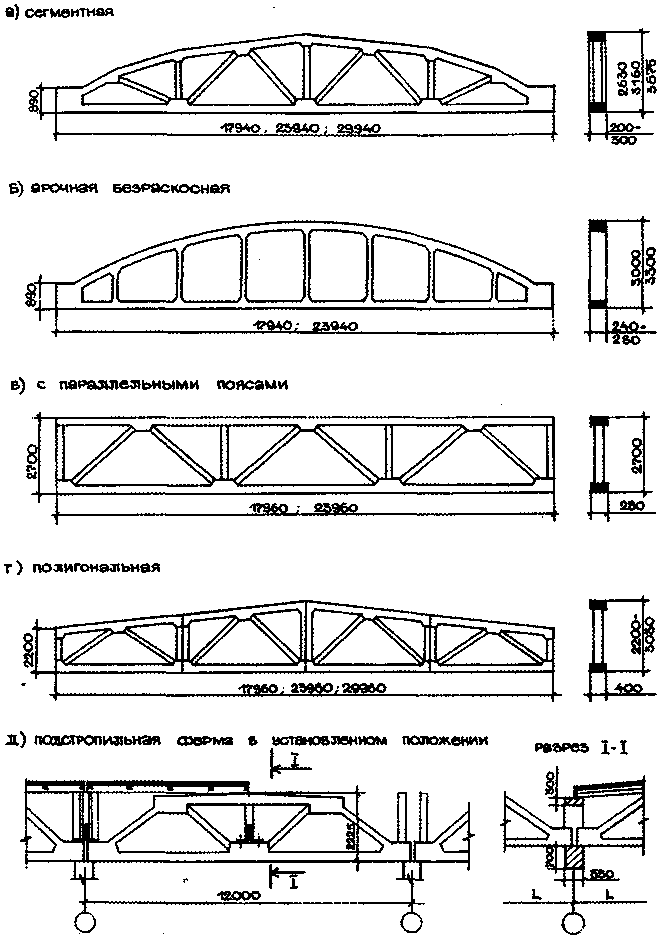

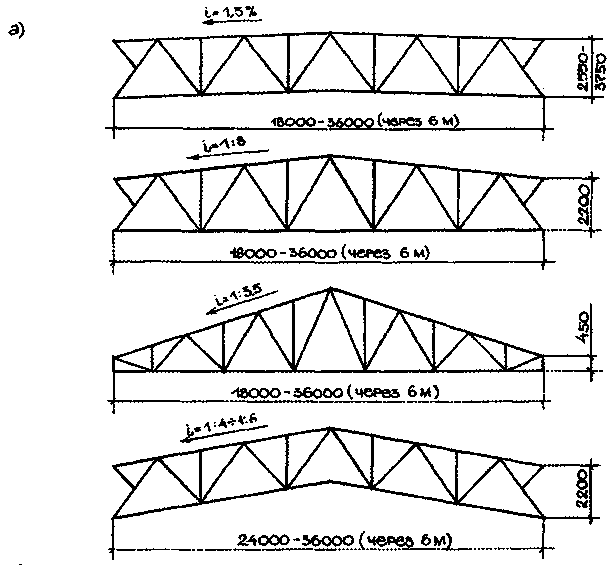

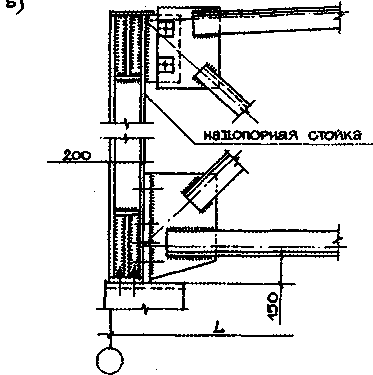

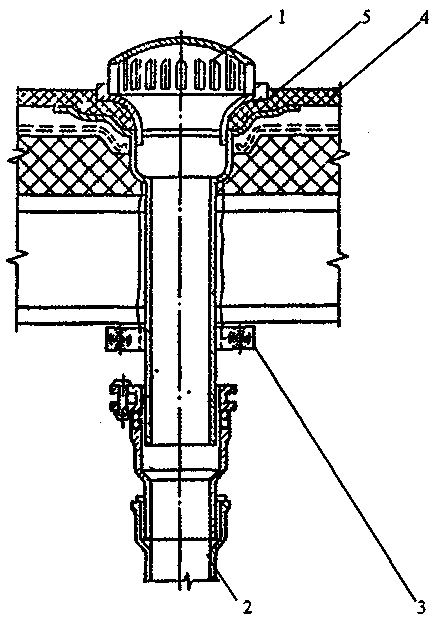

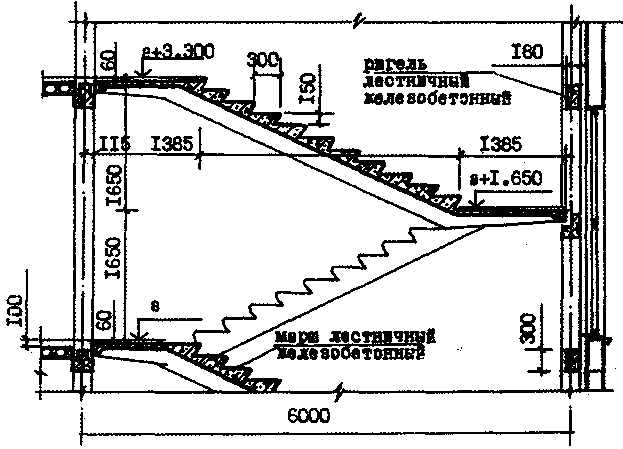

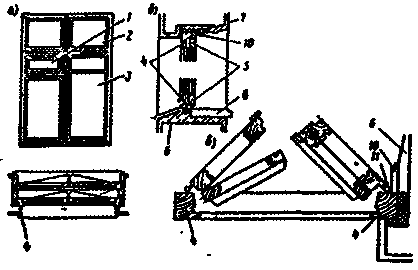

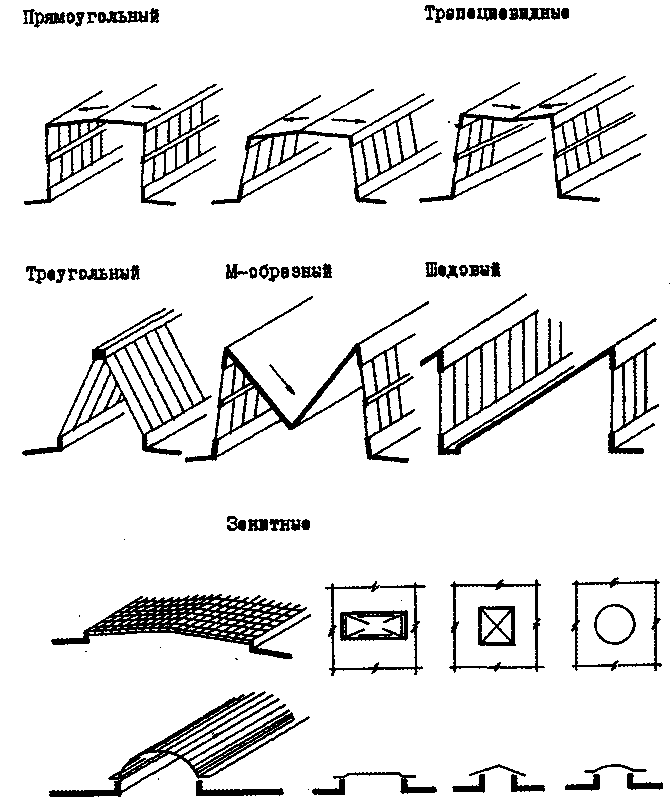

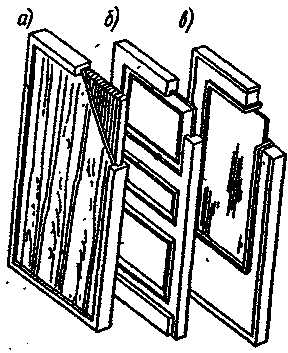

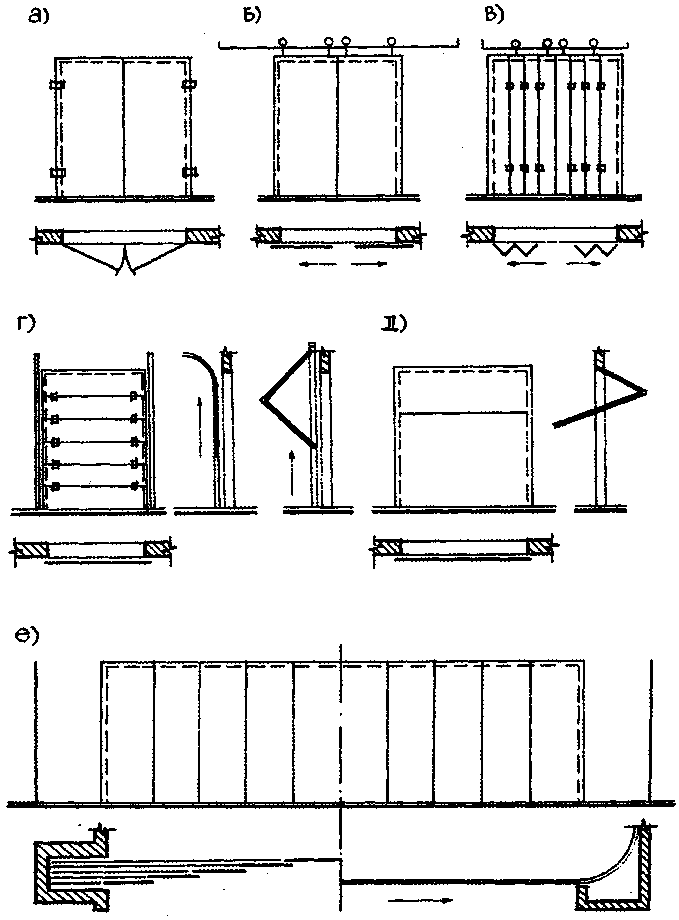

Несущие конструкции скатных крыш устраивают из железобетона, стали, и дерева в виде стропил, ферм и панелей. Наиболее часто применяют наклонные и висячие стропила. Наклонные стропила выполняют из брусьев, досок и бревен (рис. 30), они состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Стропильные ноги нижними концами опираются на брусья - мауэрлаты, а верхними - на коньковой прогон, который поддерживается стойками, устанавливаемыми через З – 5 м на внутренние опоры. Как отмечалось выше, кровли в зданиях устраивают из листовой стали, асбестоцементных плиток и листов, рулонных материалов и черепицы.  Рис. 30. Наклонные деревянные стропила: а, б - для односкатных крыш; в - для двускатных крыш; 1 - стропильная нога; 2 - подстропильный брус (мауэрлат); 3 - подкос; 4-стойка; 5 - верхний прогон; 6 - лежень; 7-ригель При отсутствии промежуточных опор в малых пролетах зданий до 12 м применяют висячие стропила (рис. 31).  Рис. 31. Деревянные висячие стропила: 1 - затяжки; 2 -подвеска или бабка; 3 - стропильная нога; 4 - подвесное чердачное перекрытие; 5 - подкос; 6 -аварийный болт, 7 - гвозди; 8 -покрытие кровли; 9 - две накладки; 10-болты; 11 -болтовые ригели Кровли из листовой стали имеют сравнительно малую массу и могут иметь небольшой уклон, но из-за большого расхода металла и значительных эксплуатационных расходов их применение ограничивается. Листовая сталь, используемая при устройстве кровель, бывает оцинкованной и черной. Листы из черной стали перед укладкой на кровлю предварительно олифят с двух сторон и соединяют между собой фальцами. К обрешетке листы крепят кляммерами, которые прибивают к обрешетке гвоздями, а с кровельными листами («картинами») они соединяются в фальцах (рис. 32). «Картины» укладывают по обрешетке из деревянных брусков 5x5 см, прибиваемых к стропильным ногам, при этом под стыки «картин» укладывают доски. Свесы крыш укрепляют при помощи Т-образных костылей и полосовой стали, которые прибивают к карнизным доскам обрешетки. Кровли из черной стали требуют обязательной покраски через каждые 3-4 года. При правильной эксплуатации срок их службы составляет 25-30 лет. Однако стальные кровли нестойки к действию паров и некоторых газов (сернистых, аммиачных); при агрессивных воздействиях (например, на химических заводах) они в течение короткого времени приходят в полную негодность.  Рис. 32 Кровля из листовой стали: а - план кровли; б - одиночный лежачий фланец; в - стоячий одиночный фланец; г - крепление листов к обрешетке с помощью кляммер Кровли из оцинкованной стали, хотя и более дорогие по сравнению с черной сталью, требуют меньших затрат в процессе эксплуатации. Однако следует иметь в виду, что нарушение цинкового покрытия приводит к быстрому и интенсивному развитию коррозионных процессов в такой кровле. Кровли из волнистых асбестоцементных листов долговечны, огнестойки, имеют сравнительно небольшую массу, дешевы в процессе эксплуатации. Асбестоцементные листы укладывают по обрешетке из брусков 5x5 см и крепят специальными оцинкованными гвоздями или шурупами, располагаемыми в гребне волны. Под головки гвоздей могут ставиться шайбы из рубероида. Листы укладывают с нахлесткой в одну волну по ширине и 15 см по скату (рис. 33). Укладка кровли из асбестоцементных плоских плиток более трудоемка, так как они имеют много швов и более хрупки, поэтому для них устраивают основания в виде сплошного настила. Плитки укладывают внахлестку и крепят к основанию оцинкованными гвоздями, а между собой - противоветровыми кнопками.  Рис. 33. Кровля из волнистых асбестоцементных листов: 1 - прогон; 2 - гидроизоляция; 3 - коньковое покрытие; 4-асбестоцементный лист Кровли из рулонных материалов (рубероида, толя, фольгоизола и фольгорубероида) имеют малую массу, нетрудоемки и просты в исполнении. Однако рубероидные и толевые кровли неогнестойки и требуют значительных эксплуатационных расходов. По числу слоев различают одно-, двух- и трехслойные. Рулонные материалы крепят к сплошному основанию на мастике или гвоздями (рис. 34). За рубероидной кровлей требуется тщательный уход во время эксплуатации. Очистку снега с крыши следует производить только деревянными лопатами, оставляя при этом слой снега толщиной 1,5-2,0 см во избежание повреждения кровли. Толевые кровли укладывают только для временных зданий и сооружений, так как толь обладает пониженной атмосферной стойкостью. Через 1-2 года кровлю нужно покрывать толевым лаком, однако и при этом толевые кровли имеют непродолжительный срок службы. Кровли из фольгоизола и фольгорубероида требуют больших первоначальных затрат, ввиду высокой стоимости, но значительно более долговечны, затраты на уход за кровлей минимальны. За последние годы появилось большое количество различных рулонных кровельных материалов как отечественного, так и импортного производства.   Рис. 34. Рулонные кровли: а - последовательное расположение листов пергамина (1) и рубероида (2);б - укладка рулонного ковра на перегибах Кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы нашли применение в западных и южных районах страны. Такая кровля (рис. 35) имеет красивый внешний вид, долговечна, огнестойка и экономична в эксплуатации. К недостаткам следует отнести значительную массу и необходимость устройства большого уклона, вследствие чего возрастает площадь и стоимость кровли. Черепицу укладывают по обрешетке из брусков 5x5 см, располагаемых под стыками черепицы. Черепицу прикрепляют к обрешетке отожженой проволокой, продетой в проушину шипа. Швы между уложенной черепицей промазывают со стороны чердака сложным раствором. В последние годы, особенно в связи с развитием полносборного домостроения, нашли широкое применение совмещенные крыши. Они представляют собой пологие бесчердачные покрытия, в которых крыша совмещена с конструкцией чердачного перекрытия, а нижняя поверхность является потолком помещения верхнего этажа. Их устраивают из сборных железобетонных элементов. Стоимость совмещенных крыш на 10-15 % ниже, а стоимость эксплуатации в 1,5 раза меньше стоимости скатных крыш с чердачным перекрытием.  Рис. 35. Черепичная кровля, покрытие карнизного узла: 1 - подвесной желоб; 2 - кобылка; 3 - черепицы; 4 - стропильная нога; 5 - мауэрлат, 6 - рубероид; 7 - проволочная скрутка Различают два вида совмещенных крыш (рис. 36): 1) вентилируемые через свободно проветриваемые воздушные прослойки; 2) невентилируемые, монтируемые из сплошных или многослойных панелей, изготовленных в заводских условиях. В гражданских зданиях рекомендуется применять вентилируемые совмещенные крыши. Воздушные прослойки снижают влагонакопление в теплоизоляции от водяных паров, проникающих из помещения, что повышает их термическое сопротивление, а также уменьшают влияние солнечной радиации на внутренний климат помещений верхнего этажа. Гидроизоляционный слой совмещенной кровли выполняют из рулонных материалов в несколько слоев.При устройстве совмещенных крыш для защиты гидроизоляционного ковра от повреждений делают защитный слой в виде посыпок из песка или мелкозернистого гравия, втопленного в верхний слой мастики, или слоя бронированного рубероида.  Рис. 36. Схема совмещенных крыш: а, б - невентилируемой; в - вентилируемой; 1 - защитный слой; 2 - рулонный ковер; 3 - стяжка; 4 - термоизоляция; 5 - пароизоляция; 6 - несущая конструкция; 7 - отделочный слой; 8 - теплоизоляционный несущий слой; 9 - воздушная прослойка Покрытия промышленных зданий В современном промышленном строительстве в качестве несущих конструкций покрытия используют стальные, железобетонные фермы или балки, которые поставляются в готовом, сборном виде и устанавливаются через 6 и 12 м одна от другой. Фермы и балки перекрывают пролеты (ширину здания) размером 12 и 18 м. Для покрытия пролетов больших размеров (24, 30 м и более) применяют чаще всего стальные или монолитные железобетонные конструкции, изготавливаемые на месте. В последние годы все большее применение находят деревянные клееные конструкции (фермы, арки и т.п.). Железобетонные и стальные несущие конструкции покрытий представлены на рисунках 37, 38 и 39. В качестве несущего настила чаще всего применяют сборные железобетонные ребристые плиты размером 1500x6000, 3000x6000, 1500x12000 мм (рис. 40). Плиты укладывают на фермы или балки покрытия и скрепляют с ними путем сварки стальных закладных деталей, устанавливаемых в них в процессе изготовления. Швы между плитами заполняют цементным раствором марки не ниже Ml00. В утепленных покрытиях по плитам делают выравнивающий слой (стяжку) из цементного раствора, затем пароизоляцию, защищающую утеплитель от увлажнения водяными парами. Пароизоляцию устраивают путем наклейки слоя рубероида или пергамина или промазки стяжки битумной мастикой. По пароизоляции укладывают слой утеплителя, в качестве которого применяют различные теплоизоляционные материалы: керамзит, пенобетон, фибролит, кремнепор и др. По верху утеплителя устраивают выравнивающий слой из асфальтового или цементного раствора толщиной 15-30 мм, на который наклеивают многослойный кровельный ковер (не менее 3-4 слоев). Для устройства кровельного ковра используют рубероид, гидроизол, фольгоизол и другие кровельные рулонные материалы. Для повышения долговечности кровельного ковра по верху его укладывают слой мелкозернистого гравия, втопленного в битумную мастику. Схемы совмещенной кровли представлены на рис. 36. В настоящее время в покрытиях промышленных зданий все шире применяют стальной оцинкованный профилированный настил. Его укладывают по стальным прогонам из прокатного профиля, которые опираются на стальные фермы покрытия. По настилу укладывают утеплитель и устраивают кровельный ковер. Пароизоляцией в этом случае служит сам профилированный настил. Покрытия со стальным оцинкованным профилированным настилом по сравнению с покрытиями с настилом из сборных железобетонных плит наиболее прогрессивны и индустриальны, имеют значительно меньшую массу, менее трудоемки в изготовлении и более экономичны. В скатных покрытиях промышленных зданий находят применение кровли из асбестоцементных материалов. В неутепленных покрытиях обычно используют волнистые листы усиленного профиля, которые укладывают по стальным или железобетонным прогонам, при этом каждый лист опирается на три прогона. В коньковой и карнизной частях покрытия применяют листы специального профиля. Асбестоцементные листы укладывают с уклоном не менее 25º. Для ремонтных работ и уборки снега по скату и коньку крыши устраивают рабочие ходы. Покрытия с асбестоцементной кровлей являются индустриальными, экономичными, малотрудоемкими. К их недостаткам можно отнести хрупкость и возможность деформации асбестоцементных листов при переменном увлажнении и высыхании.  Рис. 37. Железобетонные балки покрытий: а,г - двутаврового сечения для односкатных и плоских покрытий; б - то же, для многоскатных покрытий; в - решетчатые для многоскатных покрытий; д - крепление балки к колонне  Рис. 38. Железобетонные фермы покрытий   Рис. 39. Стальные стропильные фермы а) - основные типы ферм; б) – опирание на колонну фермы с параллельными поясами при «нулевой» привязке  Рис. 40. Железобетонные плиты покрытий . Водоотвод с крыш промышленных зданий и сооружений может быть наружным и внутренним. В одноэтажных однопролетных зданиях обычно устраивают наружный неорганизованный водоотвод, то есть вода удаляется не через водосточные трубы, а свободно падает с обреза карниза. В многоэтажных и одноэтажных многопролетных зданиях чаще всего устраивают внутренний водоотвод. Внутренний водоотвод состоит из водоприемных воронок и труб, расположенных внутри здания, отводящих воду в ливневую канализацию. Воронки (рис. 41) на скатных кровлях устанавливают на расстоянии не более 48 м друг от друга, в зависимости от длины ската с таким расчетом, чтобы площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, не превышала 300 м2. Расстояние от начала стока до воронки на плоской кровле не должно превышать 150 м. Водораздел и необходимые продольные уклоны для стока воды к воронкам в ендовах создаются за счет переменной толщины слоя утеплителя, укладываемого при устройстве кровли. Каждую воронку присоединяют к трубе (стояку) диаметром 100 мм. Кровельный ковер в местах установки воронки необходимо укладывать особенно тщательно, участки между стенками, отверстия и воронкой заливают расплавленной битумной мастикой, а также обрабатывают (оклеивают) стеклотканью или мешковиной, пропитанной битумом. Следует помнить, что узел установки водоприемной воронки является одним из наиболее уязвимых мест в отношении появления протечек, и ему должно быть уделено самое серьезное внимание.  Рис. 41. Водосточная воронка: 1 - приемная воронка; 2 - труба в ливневую канализацию; 3 - хомут, 4 - стяжка; 5 – битум 5.8. Лестницы, лифты, окна, фонари, двери и воротаЛестницы. Важным коммуникационным элементом зданий и сооружений между разными уровнями являются лестницы. Их располагают так, чтобы обеспечить связь между помещениями, расположенными в разных уровнях, а также быструю и безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара или стихийных бедствий. Расстояние между лестницами и лифтами и их пропускная способность регламентируются противопожарными нормами проектирования. Так, предельные расстояния от дверей жилых комнат, а также от наиболее удаленной точки пола в жилых комнатах до ближайшего выхода наружу или лестничную клетку принимают, в зависимости от степени огнестойкости зданий, в пределах 20÷40 м. Таковы же требования и для общественных зданий, кроме детских яслей, детских домов и больниц, где эти расстояния должны быть несколько меньше. Для многоэтажных промышленных зданий также установлены предельные расстояния от наиболее удаленного рабочего места до выхода на лестничную клетку, в зависимости от категории пожарной опасности производства и степени огнестойкости элементов здания. Лестницы по назначению подразделяются на основные, запасные (второстепенные) и пожарные. Кроме того, в производственных зданиях применяют цеховые лестницы - для обслуживания оборудования и аппаратуры. Основные и запасные лестницы располагают в лестничных клетках, то есть в отдельных помещениях, огражденных стенами, степень несгораемости которых регламентируется противопожарными нормами. Лестничные клетки должны иметь естественное освещение через окна в стенах, в связи с чем их располагают около наружных стен. В лестничных клетках запрещается устраивать складские помещения, загромождать их, а в производственных помещениях - устраивать шахты грузовых лифтов. В общественных зданиях устраивают также запасные лестницы для дополнительной связи между этажами и облегчения эвакуации людей из помещений верхних этажей непосредственно на территорию двора. В зданиях производственного назначения, так же, как и в общественных зданиях, должно быть не менее двух выходов на лестницы. В зависимости от применяемых материалов бывают железобетонные, стальные, каменные и деревянные лестницы. Лестницы состоят из маршей, лестничных площадок и ограждения. Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней, поддерживающих их косоуров-балок, расположенных под ступенями, или тетив-балок, к которым ступени примыкают сбоку. На уровне этажей и между этажами устраиваются лестничные площадки. Ширина ступени должна быть не менее ступни человека, то есть не менее 250 мм, а высота ступени - не более 180 мм. Чем ниже высота ступени (подступенек) и шире проступь, тем более пологой и легкой для движения будет лестница. Стойки перил (ограждения на лестницах) делают обычно стальными, стойки приваривают к закладным деталям. Сверху по перилам крепится деревянный или пластиковый поручень. В деревянных, арболитовых и панельных домах высотой до двух этажей можно делать деревянные лестницы. Суммарную ширину лестничных маршей принимают из расчета 600 мм на 100 человек, подлежащих эвакуации. В промышленных зданиях ширина марша принимается в зависимости от назначения здания. Наименьшая ширина марша, если на этаже работает менее 200 чел. - 1,15 м, при большем количестве людей - 1,35 м. Ширина маршей для основных лестниц должна быть не более 2,4 м, а для вспомогательных - не менее 0,9 м. Промышленные и гражданские здания оборудуют пожарными лестницами. В зданиях высотой более 10 м пожарные лестницы обязательны, их устраивают не реже чем через 120 м по периметру зданий. Пожарные лестницы начинаются на высоте 1,5-1,8 м от уровня земли, вверху их выводят выше карниза. Конструкции лестниц показаны на рис. 42. Лифты подразделяются на пассажирские и грузовые. Пассажирские лифты располагают в лестничных клетках. Лифт состоит из кабины, противовеса, шахты и машинного отделения, где размещается электрическая лебедка. Кабину лифта подвешивают к стальным тросам, она перемещается между вертикальными направляющими из стальных брусков или рельефов. Противовес служит для уравновешивания кабины и облегчения работы подъемного механизма. Шахту лифта выкладывают обычно из кирпича или монтируют из железобетонных объемных элементов высотой на этаж, иногда каркас шахты обтягивают металлической сеткой. Внизу шахты устраивают углубление (приямок) для осмотра и ремонта кабины, а также для размещения упоров. Машинное отделение может располагаться над шахтой, под ней или рядом. Для безопасного пользования лифтом в нем предусмотрены: электроблокировка, исключающая движение лифта при открытых дверях в шахте или кабине; автоматические замки в дверях шахты, которые открываются только при остановке кабины лифта; специальные ловители, которые заклинивают кабину лифта в вертикальных направляющих при обрыве троса. Грузовые лифты чаще устраивают в промышленных зданиях, в больницах. Их число и грузоподъемность зависят от потребности. Шахты грузовых лифтов делают глухими из кирпича, железобетона, а также в виде металлического каркаса, обшитого проволочной сеткой или листовой сталью. Управление грузовым лифтом – дистанционное, их грузоподъемность 0,5-5,0 тонн.  Рис. 42. Элементы лестниц промышленных зданий Окна. Окна гражданских зданий изготавливают чаще всего из древесины, но в последние годы находит применение пластмасса и алюминиевые профили. Форма, размеры, пропорции и размещение окон на фасаде должны обеспечивать помещения необходимой освещенностью, вентиляцией и инсоляцией помещений. Для обеспечения нормальной освещенности площадь окон принимают от 1/8 до 1/5 площади пола. Окна могут быть с одинарным, двойным и тройным остеклением. В состав оконного проема входят оконные коробки, переплеты и подоконные доски. Конструкция окон и размещение оконных проемов на фасаде оказывают большое влияние на архитектурный облик зданий. Общий вид и отдельные детали оконного переплета представлены на рис. 43. Оконные коробки представляет собой раму, в которую вставляются оконные переплеты. Коробки могут иметь дополнительные внутренние бруски, называемые импостами. Оконные коробки заделывают в стены наглухо, щели между коробкой и стеной конопатят войлоком, смоченным в гипсовом растворе (смачивание в гипсовом растворе необходимо для предохранения войлока от поражения молью), а откосы и притолоки проема штукатурят. Оконные переплеты бывают глухими (без открывающихся частей) и створными, которые имеют открывающиеся, раздвижные или подвижные створки. Наиболее часто применяют переплеты, открывающиеся внутрь. Оконный переплет состоит из вертикальных остекленных элементов - створок и горизонтальных (на всю ширину проема) фрамуг. В гражданских зданиях, особенно в жилых домах, широкое распространение получили спаренные переплеты (рис. 43, б). Еще более прогрессивной и экономичной конструкцией являются окна со стеклопакетами, состоящими из двух или трех стекол, герметически склеенных по контуру. Такие стелопакеты в обкладках из резины или пластмассы устанавливают в одинарный усиленный переплет и крепят с помощью штапиков.  Рис. 43. Окна гражданских зданий: а - отдельные переплеты; б - спаренные переплеты; 1 - форточка; 2 - фрамуга; 3 - створка; 4 - коробка; 5 - обвязка переплета; 6 - раствор; 7 - пакля; 8 - подоконная доска; 9 – слив из кровельной стали; 10 - наличник; 11 - шарнирная петля Находит применение (главным образом в общественных зданиях) заполнение оконных проемов стеклоблоками (рис. 44). Оконные проемы из таких блоков обладают высокими эксплуатационными качествами, прочны и долговечны. Подоконные доски делают деревянными, гипсобетонными, железобетонными с верхним мозаичным слоем, пластмассовыми, а иногда из полированных мраморных плит и др. В нижней части проема со стороны улицы устанавливается слив из кровельной стали. Заполнения оконных проемов в промышленных зданиях бывают двух видов: - отдельные, разделенные простенками; - ленточные - в виде сплошных горизонтальных полос значительной протяженности без простенков. Остекление в промышленных зданиях может быть одинарным, двойным и комбинированным, когда нижняя часть имеет двойное остекление, а верхняя - одинарное. В отличие от гражданских зданий, где створки окон обычно вращаются вокруг вертикальной оси, в промышленных зданиях применяют створки, вращающиеся вокруг горизонтальной оси. В зависимости от расположения горизонтальной оси вращения различают створки верхнеподвесные, нижнеподвесные и среднеподвесные. Оконные переплеты в промышленных зданиях могут быть деревянными, стальными, алюминиевыми и железобетонными.  Рис. 44. Заполнение оконных проемов стеклоблоками Деревянные переплеты применяют в цехах с нормальным температурно-влажностным режимом, а также в помещениях административно-бытового назначения, открывание створок может быть как внутрь помещения, так и в сторону улицы. В общественных зданиях для заполнения больших проемов применяют металлические переплеты из стали и алюминия. Перспективны переплеты из пластмасс, которые по своим техническим и эксплуатационным качествам превосходят деревянные. Стальные переплеты применяют в цехах с высокой влажностью воздуха и в зданиях повышенной капитальности. Их изготовляют из специальных прокатных или штампованных профилей и подразделяют на глухие и открывающиеся. Для предохранения от коррозии стальные переплеты окрашивают масляной краской. Стекла в переплетах устанавливают на суриковой замазке и крепят кляммерами из оцинкованной стали. Алюминиевые переплеты в последнее время находят все большее применение в строительстве. Конструкция их аналогична стальным переплетам, но они обладают меньшей массой, не поддаются коррозии и имеют красивый внешний вид. Алюминиевые переплеты изготовляют в заводских условиях и централизованно поставляют на строительные объекты. Фонари. Для освещения помещений многопролетных промышленных зданий применяют световые фонари. Часто эти фонари используют и для целей аэрации, то есть естественного проветривания. Фонари, как правило, располагают вдоль пролета здания в связи с тем, что они проще по конструкции и более равномерно, чем окна, освещают цеховые пролеты. Основные типы фонарей представлены на рис. 45. Как показывает практика, наиболее часто применяют фонари прямоугольной формы, которые монтируют преимущественно из железобетонных плит или стальных элементов. В настоящее время применяются новые конструкции световых устройств. К ним относятся проемы в покрытиях, заполненные панелями из светопрозрачных стеклопластиков, зенитные фонари (фонари-иллюминаторы) с плафонами из органического стекла, обеспечивающие высокую светоактивность и равномерность освещения.  Рис. 45. Фонари промышленных зданий Двери. Размеры и количество дверей в отдельных помещениях определяют в зависимости от требуемой пропускной способности, назначения здания и помещений, их высоты, габаритов мебели и оборудования. Двери из рабочих помещений на лестницу, а также из одного помещения в другое должны открываться в сторону ближайшего выхода. Дверь состоит из коробки, которая наглухо заделывается в дверном проеме стены, и открывающегося дверного полотна, навешиваемого на коробку. В зависимости от числа дверных полотен в проеме различают од-нопольные, двупольные и полуторные двери. По расположению в здании и назначению двери делят на наружные и внутренние, а по способу открывания - на раздвижные, распашные, вращающиеся и шторные. В жилых и общественных зданиях в основным применяют распашные и иногда раздвижные двери. Для массового строительства установлены следующие размеры дверных полотен (мм): - высота - 2000, 2300; - ширина для однопольных дверей - 600, 700, 800, 900, 1100; для двупольных - 1200, 1400, 1500. Дверные полотна и соответственно двери бывают щитовые и филенчатые (рис. 46). Щитовые дверные полотна изготовляют из столярных плит, состоящих из реек одинаковой толщины, облицованных с двух сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой. В промышленных зданиях применяют щитовые и филенчатые двери. Щитовые двери предусматривают во внутренних помещениях. Филенчатые двери бывают наружными и внутренними. Филенчатое дверное полотно (рис. 46, б) состоит из обвязки и импостов (средников), образующих каркас, и щитов - филенок из досок или фанеры толщиной 10 мм.  Рис. 46. Двери гражданских зданий: а - щитовая глухая; б - филенчатая; в - щитовая остекленная В промышленных (и общественных) зданиях применяют также дверные полотна из закаленного стекла. Они долговечны и эстетичны, однако, из-за отсутствия притворов продуваемы и в ряде случаев требуют устройства воздушных завес, что удорожает строительство и повышает эксплуатационные расходы. Ворота промышленных зданий. Выбор типа ворот, и их конструктивное решение зависят от характера транспортных средств, применяемых на производстве, их габаритов (железнодорожных вагонов, автомобилей, тягачей, электропогрузчиков и автопогрузчиков и пр.), а также от видов и размеров технологического оборудования. В настоящее время на промышленных предприятиях приняты следующие виды ворот: распашные, раздвижные, откатные и другие (рис. 47). Распашные ворота (рис. 48) имеют размеры 4,8x5,4; 3,6x3,6 и 3,6x3,0 м и состоят из двух полотнищ, в одном из которых устраивают калитку. Каждое полотнище с помощью двух или трех петель навешивают на раму, обрамляющую воротный проем. Во избежание перекоса и провисания полотнища усиливают стальными накладными и диагональными тягами из круглой стали с натяжными муфтами. Полотнища со стальным каркасом кроме обычных петель имеют внизу специальный пятник, опирающийся на стальной шарнир с целью уменьшения трения и износа петель. Раздвижные ворота (рис. 49) бывают одно- и двупольные. Они имеют более легкую конструкцию, чем распашные. В верхней части полотнища имеются стальные ролики, которые при открывании ворот катятся по стальному рельсу, прикрепленному над воротным проемом к ригелю железобетонной или стальной рамы. Раздвижные ворота применяют в стесненных условиях и в случаях, когда не требуется большая плотность притворов (на складах, в горячих цехах и т. п.). Подъемные ворота подразделяются на подъемно-секционные и шторные. Они имеют размер 4,8x5,4 м и предназначены для пропуска железнодорожного транспорта. Подъемные ворота имеют металлические полотнища, подвешенные на тросах и двигающиеся по вертикальным направляющим. Подъем и опускание полотнищ производится с помощью ручного или электрического привода.  Рис. 47. Основные виды ворот промышленных зданий: а - распашные; б, в -раздвижные; д - подъемно-поворотные; е – откатные  Рис. 48. Конструктивное решение распашных ворот: 1 - полоса 70x6 мм; 2 -ригель рамы; 3 - обвязка 117x82 мм; 4 - двутавр № 12; 5 - швеллер № 12; 6 - резиновый нащельник  Рис. 49. Конструктивное решение раздвижных ворот: 1 - войлок; 2 - стальной лист толщиной 1 мм; 3 - асбестоцементный лист, 4 - швеллер № 10 Вашему вниманию был предложен краткий курс основ строительного дела. В нем в конспективной форме отражена история развития искусства строить, приведены особенности обучения в высшем учебном заведении архитектурно-строительного профиля, приведены краткие сведения об организации строительства, знание которых поможет выпускникам вуза более уверенно адаптироваться в производственных условиях. Кроме того, предлагаемый материал окажется полезным студентам при изучении дисциплин на старших курсах. Для широкого круга читателей предлагаемая работа может быть полезна как для общего ознакомления с процессом строительства, так и для практического их применения в повседневной жизни. ЛИТЕРАТУРА

Вениамин Васильевич Беляков Владимир Николаевич Бобылев ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА Учебное пособие ЛР №020823 от 21.09.98 Подписано к печати 02.12.02. Бумага газетная. Формат 60x90 1/16. Печать трафаретная. Уч. изд. л. 5,7. Усл. Печ. л. 6,0. Тираж ____ экз. Заказ № ____ Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 603950, Н. Новгород, Ильинская, 65. Полиграфический центр ННГАСУ, 603950, Н. Новгород, Ильинская, 65. |