Паровоздушный свайный молот. Конструкция, принцип действия, область применения

Скачать 2.73 Mb. Скачать 2.73 Mb.

|

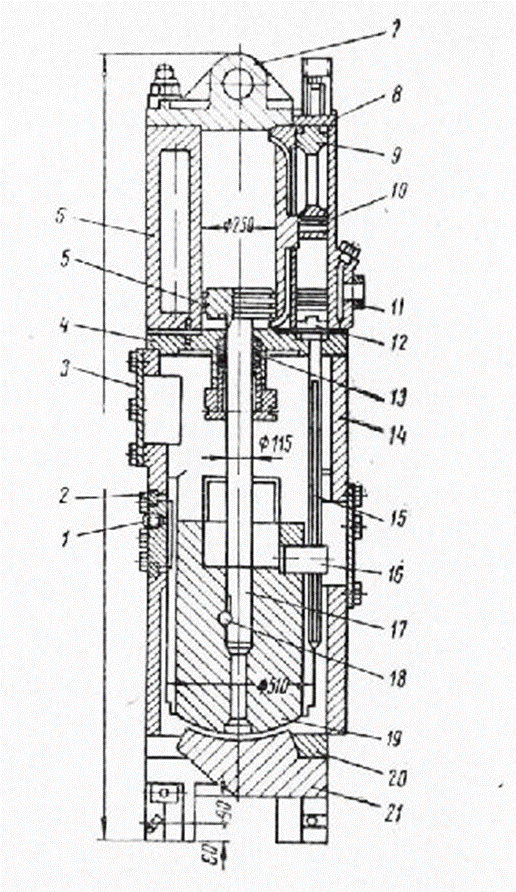

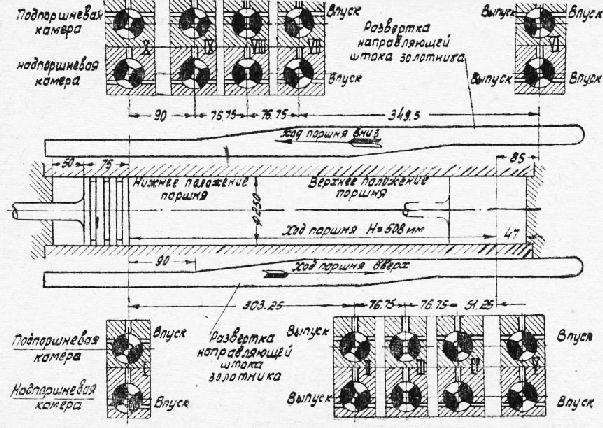

Министерство науки и высшего образования российской Федерации Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Кафедра «Строительные машины, автоматика и электротехника» Реферат На тему: Паровоздушный свайный молот. Конструкция, принцип действия, область применения. Выполни: студент группы 391з Соловьёв А.В. Проверил: профессор Николаев А. Г. Новосибирск 2022 Содержание Введение……..............................................................................................................3 Паровоздушный свайный молот. Конструкция…………………….......................5 Принцип действия .....................................................................................................11 Область применения..................................................................................................15 Список используемой литературы...........................................................................16 История свайного фундаментостроения Простейшие опоры из деревянных свай применяли в древности для постройки примитивных жилищ и мостиков, которые были расположены на постоянно подтапливаемых территориях. Сваи применяли более двух тысяч лет назад для деревянных балочных мостов через реки Тибр и Рейн. В последующие исторические периоды деревянные сваи применяли для устройства фундаментов деревянных и каменных арочных мостов. В фундаментах каменных мостов первоначально сваи использовали для уплотнения грунтов с целью подготовки основания и увеличения его несущей способности, затем - в качестве несущих элементов, передающих нагрузку от плиты фундамента на грунт. Плиту фундаментов, которая погружалась под воду, сооружали под защитой деревянных водонепроницаемых ящиков или деревянного шпунта. Деревянные сваи для уплотнения основания были применены при строительстве фундаментов моста через р. Луару во Франции в 1753-1764 гг. Забитые сваи срезали ниже уровня воды. На верхнюю часть (голову) свай каждого фундамента опускали водонепроницаемый ящик с брусчатым дном, под защитой которого насухо возводили каменную кладку опор. Аналогичным способом построены в 1842-1850 гг. свайные фундаменты бывшего Николаевского моста через р. Неву. Сваи забили на глубину 7,5 м и срезали на 4,3 м выше дна реки. Свайные фундаменты построенного в 1822-1829 гг. моста через р. Нарву возводили в котлованах, огражденных деревянным шпунтом. До середины прошлого столетия сваи забивали ручными и подвесными молотами простейших конструкций. Первый паровой молот изобрел Д. Несмит (Англия) в 1845 г. Этот молот одиночного действия имел ударную часть весом 2 тс, ход поршня 0,41 м, частоту ударов 70-80 в мин. В 1889 г. конструкцию его усовершенствовал русский инженер С. Арциш. В конце XIX в. в США появились паровые молоты двойного действия. Одновременно улучшались и конструкции копров. Появление паровых молотов, копров и применение с 1852г. подмыва для облегчения погружения свай способствовали резкому повышению эффективности сваебойных работ. По мере совершенствования технологии работ увеличивали размеры свай. Если до середины XIX в. длина деревянных свай редко превышала 20 м, то для фундаментов моста через р. Луару в Нанте, построенного в 1856 г., использовали сваи длиной 30 м, а для построенного в 1907 г. моста через залив в Сан-Франциско применили сваи диаметром 40 см и длиной до 36 м. В отечественном мостостроении применяли составные деревянные сваи длиной до 36 м. Развитию свайного фундаментостроения способствовало применение с 1897г. железобетонных, а с начала XX в. стальных свай.  Анализируя развитие отечественной и зарубежной техники фундаментостроения, можно видеть, что успех в отработке и внедрении более совершенных и экономичных конструкций во многом зависит от эффективности применяемого технологического оборудования по изготовлению и заглублению несущих элементов в грунт. Применение паровоздушных молотов взамен ручных и подвесных значительно повысило производительность труда и обеспечило возможность применения тяжелых свай большой длины и сечения, в том числе железобетонных и стальных. Паровоздушный свайный молот. Конструкция. Свайный молот - машина для забивки в грунт свай. Основные типы: свободнопадающие, паровоздушные, дизель и вибромолоты. Молот паровоздушный - свайный молот, работа которого основана на использовании энергии падающих рабочих частей, поднимаемых давлением пара или сжатого воздуха. Подразделяются на: 1) Паровоздушный молот одиночного действия, 2) Паровоздушный молот двустороннего действия. Свайные молоты состоят из массивной ударной части, движущейся возвратно-поступательно относительно направляющей конструкции в виде цилиндра (трубы), поршня со штоком, штанг и т. п. Ударная часть молота наносит чередующиеся удары по головке сваи и погружает сваю в грунт. Направляющая часть молота снабжена устройством для закрепления и центрирования молота на свае. Рабочий цикл молота включает два хода — холостой (подъем ударной части в крайнее верхнее положение) и рабочий (ускоренное движение ударной части вниз и удар по свае). По роду привода свайные молоты разделяются на механические (применяются редко), паровоздушные, дизельные и гидравлические. Основными параметрами свайных молотов являются масса ударной части, наибольшая энергия одного удара, наибольшая высота подъема ударной части, частота ударов в минуту. Паровоздушные молоты приводятся в действие энергией пара или сжатого до 0,5…0,7 МПа воздуха. Различают молоты простого одностороннего действия, у которых энергия привода используется только для подъема ударной части, совершающей затем рабочий ход под действием собственного веса, и молоты двустороннего действия, энергия привода которых сообщает ударной части также дополнительное ускорение при рабочем ходе, в результате чего увеличивается энергия удара и сокращается продолжительность рабочего цикла. Ударной частью паровоздушных молотов простого действия служит чугунный корпус массой 1250—6000 кг, направляющей — поршень со штоком, опирающимся на головку сваи. Такие молоты несложны по конструкции, просты и надежны в эксплуатации, но вследствие малой производительности (не более 30 ударов в минуту) применяются сравнительно редко. Наиболее распространены автоматически работающие паровоздушные молоты двустороннего действия с частотой ударов по свае до 100—300 в минуту и массой ударной части до 2250 кг. К недостаткам молотов двустороннего действия относятся значительная масса неподвижных частей («мертвая» масса), составляющая 60—70 % (у молотов простого действия до 30 %) общей массы молота, возможность погружения только легких шпунтов, деревянных и железобетонных свай, большой расход пара или сжатого воздуха. Паровоздушный молот одиночного действия Паровоздушный молот одиночного действия с ручным управлением (рис. 1) состоит из массивного чугунного корпуса 1 с паровым цилиндром 2, прикрытым сверху крышкой 3, внутри которого находится неподвижный поршень 5 с полым штоком 6. Он имеет также парораспределительное устройство с трехходовым краном 4, через который поступает сжатый воздух (пар), и коромысло 9 для поворота крана с помощью веревки. В нижней части цилиндра имеется отверстие для спуска конденсата 7. Молот перемещается по направляющим копра, для чего на корпусе имеются приливы 8. Поднимается молот с помощью каната, закрепляемого на скобах 10. рис. 1  Под давлением сжатого воздуха (пара), поступающего в пространстве между крышкой 3 и поршнем 5, корпус молота поднимается вверх, скользя по штоку 6, который опирается на голову сваи. В этот момент рабочий поворачивает трехходовой кран, и сжатый воздух из цилиндра выходит наружу, а корпус молота падает на голову сваи. Затем молот вновь поднимают вверх, в цилиндр подается сжатый воздух и т. д. Отношение веса ударной части молота одиночного действия к весу сваи с наголовником при длине свай более 12 м. принимают равным 1; при длине свай до 12 м, погружаемых в плотные грунты - 1,5 и забиваемых в грунты средней плотности - 1,25. Паровоздушный молот двустороннего действия Паровоздушный тяжелый свайный молот С-231 (рис.2) состоит из следующих основных частей: верхней крышки, цилиндра, нижней крышки, штока, бойка, золотника, штока золотника, корпуса бойка, наковальни и металлорукава с переходниками, тройниками и масленкой-лубрикатором, смонтированной на тройнике. Рис.2  Молот работает на сжатом воздухе или перегретом паре. Работа молота под водой возможна только на сжатом воздухе. Цилиндр имеет пять овальных вертикально расположенных каналов, предназначенных для уменьшения теплоотдачи. Цилиндр имеет отверстие для установки золотника и соединен с золотником парораспределительными каналами. Сверху цилиндр закрывается верхней крышкой, имеющей ушко для подвешивания молота при работе. Снизу цилиндр закрывается нижней крышкой с сальниковым уплотнением. Корпус бойка имет два окна. Через окно ведут наблюдение за состоянием сальникового уплотнения и подтяжкой гайки сальника, через второе следят за смазкой гайки и штока, а также производят замену их при износе. Оба окна закрываются крышками из листового железа. В корпусе бойка имеется окно для крепления болтами шпонки. Шпонка служит для фиксации бойка от проворачивания в корпусе при ударе о наковальню. Со стороны, противоположной шпоночному окну, имеется продольный паз для выступающей части гайки золотника. Верхний конец штока бойка заканчивается головкой, являющейся одновременно поршнем. В поршне проточены три кольцевые канавки для поршневых колец. Нижний конец штока имеет конусность для соединения с бойком. Сопряжение штока с бойком фиксируется коническим штифтом. В верхней части боек имеет выточку, в которую входит гайка сальника при верхнем положении бойка. С одной стороны бойка имеется паз для шпонки, с другой — паз для штока золотника. По оси этого паза перпендикулярно оси бойка имеется отверстие под гайку. В нижней части бойка имеется отверстие, служащее для выбивания штока бойка. Ударная поверхность бойка сферическая. Это обеспечивает центральный удар бойка о сферическую поверхность наковальни и создает более равномерное распределение напряжений в материале бойка. Золотник имеет в нижней части три уплотнительных кольца, а в средней — два уплотнительных кольца. Золотник имеет также отверстия для выпуска и впуска воздуха (пара). В нижней части золотника имеются кулачки для соединения с кулачками штока. Золотник с помощью штока и гайки соединен с бойком. При движении бойка вверх и вниз шток и золотник поворачиваются на угол 45°, вследствие чего происходит впуск воздуха (пара) под поршень. Поршень поднимается вверх и выталкивает воздух (пар) из верхнего пространства над поршнем в атмосферу. Затем золотник перекрывает впуск пара в нижнее пространство, соединяет его с атмосферой и открывает каналы впуска пара в верхнюю надпоршневую полость цилиндра, перекрыв надпоршневые каналы, соединенные с атмосферой. Принцип действия. Под действием давления пара и веса ударных частей молота происходит удар. Затем всё повторяется. Верхняя крышка, цилиндр, нижняя крышка, кольцо наковальни, корпус бойка и основание стянуты четырьмя стяжными болтами. Между нижней и верхней крышками и цилиндром имеются алюминиевые уплотнительные прокладки. Золотниковое отверстие в верхней части цилиндра закрывается отдельной крышкой. Наковальня удерживается от падения болтом. Сальниковое уплотнение нижней крышки состоит из четырех бронзовых и четырех чугунных полуколец трапецеидального сечения и сальниковой набивки из асбестового шнура. Сальниковое уплотнение предохраняется от загрязнения войлочным уплотнением. В зависимости от направления движения поршня (вверх или вниз) воздухораспределение молота (рис. 2) имеет следующие четыре фазы. Ход поршня вверх (положение золотника I, II, III, IV и V). Рис. 2. Схема воздухораспределения паровоздушного молота двойного действия  1-я фаза. Перед пуском в золотниковую коробку воздуха (пара) поршень молота под действием собственного веса (веса ударных частей) находится в нижнем положении. При этом отверстия в нижней половине золотника повернуты в положение впуска, а отверстия в верхней половине золотника — в положение выпуска пара из цилиндра. 2-я фаза. Под действием давления воздуха поршень начинает двигаться вверх. При этом на длине хода поршня 303 мм золотник находится в положении впуска воздуха под поршень благодаря прямолинейным пазам в штоке золотника. 3-я фаза. Гайка штока начинает скользить по винтовым пазам штока золотника, поворачивая шток, а с ним и золотник в положение отсечки. При этом прекращается впуск воздуха под поршень и выпуск из верхнего надпоршневого пространства. 4-я фаза. После отсечки, при дальнейшем повороте золотника до его крайнего положения, т.е. до поворота на угол 45° относительно первоначального положения, начинается выпуск воздуха из-под поршня и впуск воздуха в пространство цилиндра над поршнем. Ход поршня вниз (положение золотника VI, VII, VIII, IX и X). При ходе поршня вниз впуск или выпуск воздуха происходит в обратном порядке, что видно на схеме воздухораспределения. Перед пуском молота необходимо провести его подготовку: – смазать молот согласно таблице смазки; – проверить состояние прокладок, асбестовой набивки и корпуса бойка; – проверить герметичность трубопровода; – проверить состояние направляющих молота и копра; – проверить болтовые соединения и состояние троса лебедки; – проверить качество и размеры подготовленных к забивке свай или шпунтов; – спустить конденсат из трубопровода; поставить молот наковальней на сваю (шпунтину); – при работе паром прогреть молот. Во время работы молота машинисту необходимо следить: – за положением молота на свае, не допуская смещения наковальни с головы сваи; – за канатом подвески молота (канат должен иметь слабину и свободно следовать за опускающимся молотом); – за состоянием болтовых соединений, не допуская их ослабления. При обнаружении утечек воздуха или пара остановить молот и затянуть болтовые соединения. При необходимости — заменить прокладки или уплотнения. Не допускать изгиба металлорукава (d=75 мм) радиусом, меньшим 1000 мм, а резинотканевого рукава (d = 38 мм) радиусом, меньшим 400 мм. При прекращении погружения сваи или шпунта в грунт немедленно прекратить забивку; периодически производить спуск конденсата (при работе паром). По окончании работы необходимо: продуть цилиндр молота через спускной клапан (при работе паром), спустить конденсат и перекрыть вентиль подачи воздуха или пара. Одним из основных параметров, характеризующих сваебойное оборудование, является энергия удара. Частота ударов п определяется количеством ударов молота в минуту при наибольшей возможной длине хода бабы и давлении сжатого воздуха (пара), предусмотренного технической хаоактеоистикой удара молота. Потери на пластические деформации сваи, наголовника и грунта возрастают значительно быстрее при увеличении скорости ударной части, чем при увеличении ее веса. Этими положениями в основном определяются требования, которым должна удовлетворять конструкция свайного молота с точки зрения его эффективности: а) молот должен иметь возможно большую частоту ударов, при этом окружающий сваю грунт будет постоянно находиться в разрыхленном состоянии и сопротивление его погружению сваи будет меньшим; б) вес ударной части молота должен быть возможно большим, так как в этом случае обеспечивается более высокий коэффициент эффективности удара; в) скорость движения ударной части молота в момент удара не должна быть высокой, так как при больших скоростях значительная часть энергии удара будет расходоваться в пределах головы сваи, что приведет ее к быстрому разрушению. Паровоздушные молоты устанавливают на копре или подвешиваются к крюку стрелового самоходного крана. Их можно использовать для забивки как вертикальных, так и наклонных свай, а также для выполнения свайных работ под водой. Основным недостатком паровоздушных молотов является их зависимость от компрессорных установок или парообразователей.  Область применения Паровоздушный свайный молот применяется для разработки фундаментов при ведении строительных работ, также можно использовать для забивки как вертикальных, так и наклонных свай, в том числе для выполнения свайных работ под водой. Общим недостатком паровоздушных молотов является их зависимость от компрессорных установок или парообразователей. Список литературы Строй-Техника.Ру - информационная система по строительной технике 2007-2019. (http://stroy-technics.ru/article/svainye-moloty-v-stroitelstve последнее посещение 15.01.2022г 02:34) Строительные машины и оборудование, 2009. Свайные молоты. Строительные машины и оборудование. «Машины и установки для буровых и свайных работ». § 93. Сваебойные молоты Описание патента на изобретение. Клебанов Г.Я., Ерофеев Л.В., Дмитревич Ю.В., 1978-1981 (https://patenton.ru/patent/SU817142A1 последнее посещение 15.01.2022г 02:34) |