Перечень учебных элементов Внутренняя картина болезни (вкб)

Скачать 2.38 Mb. Скачать 2.38 Mb.

|

|

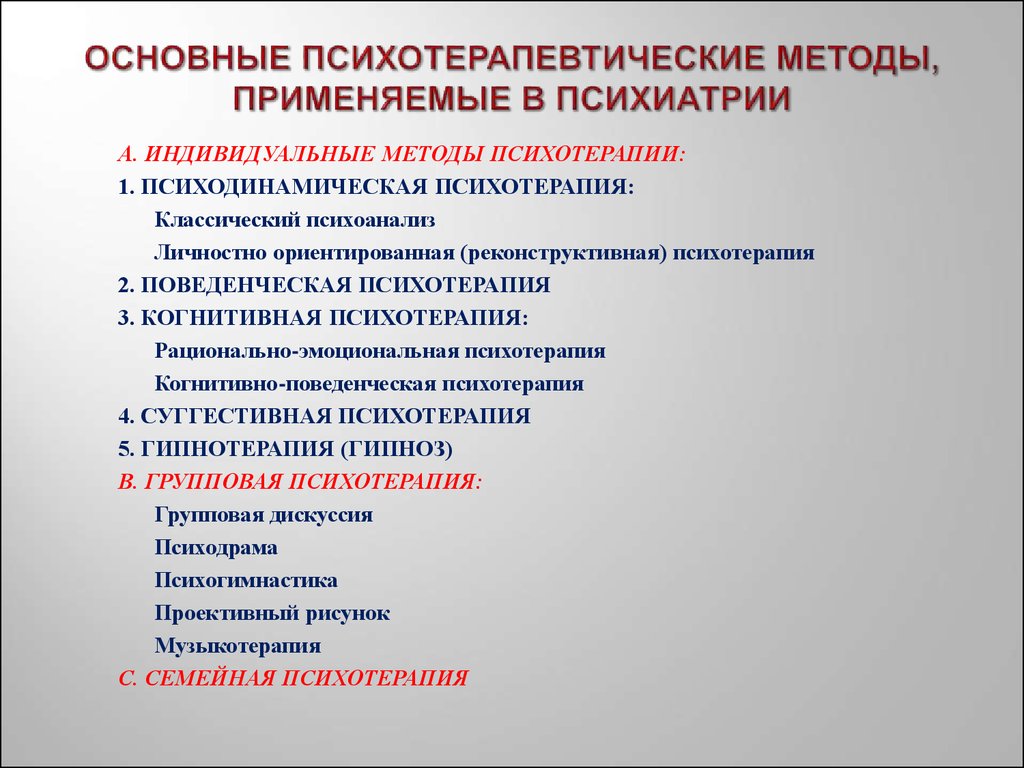

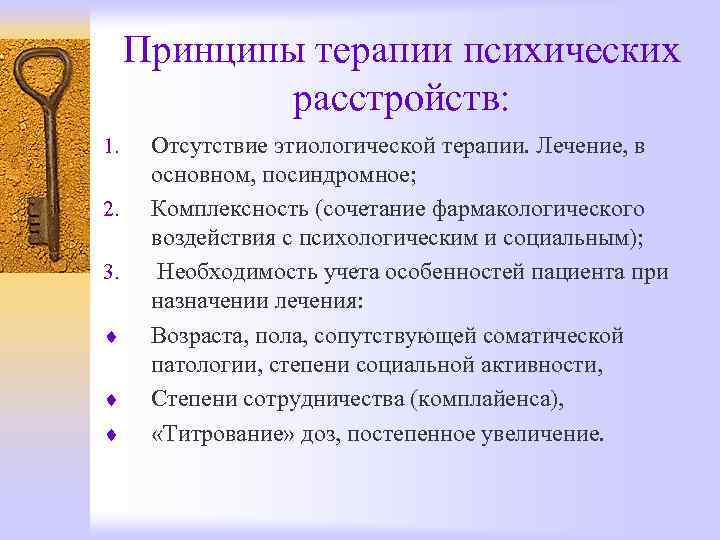

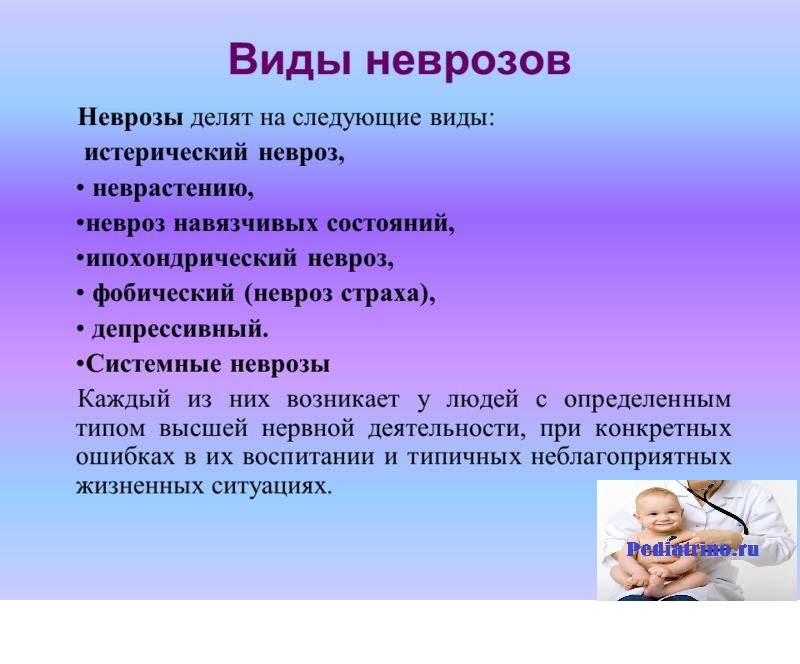

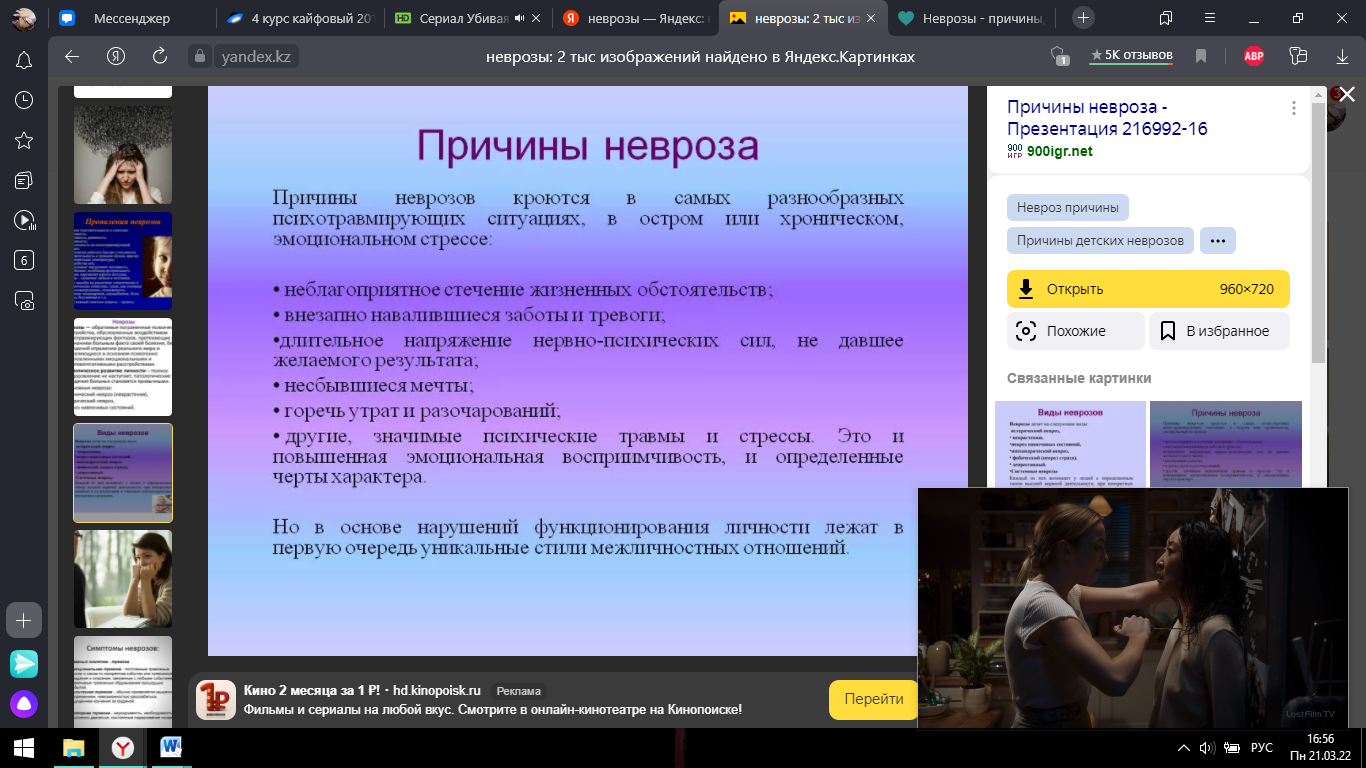

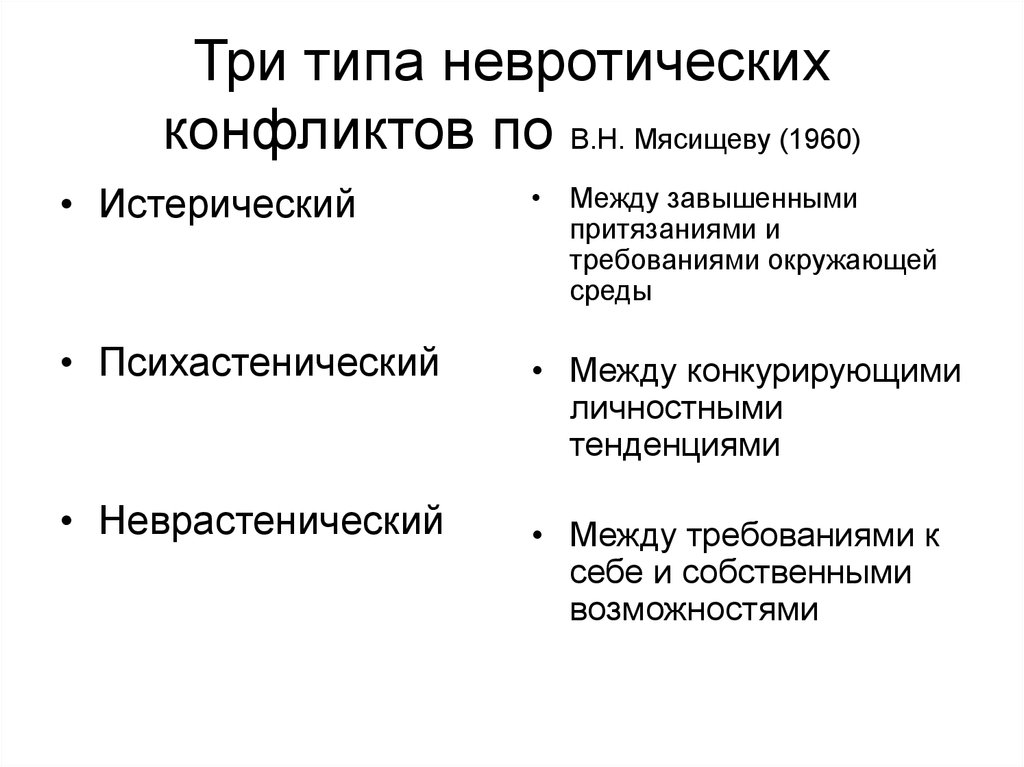

Психотерапия Принципы психотерапии Важным методом лечебного воздействия является психотерапия, включающая элементы психокоррекции. Проводимая параллельно с лекарственным лечением симптоматическая психотерапия помогает снизить тревожность, отвлечь внимание больного от ипохондрических опасений, заставить его принимать активное участие в лечебном процессе. При соучастии в генезе наблюдаемых расстройств неразрешенных интрапсихических конфликтов психотерапия используется как патогенетический метод лечения. Еще раз хочется подчеркнуть, что лечению подлежит личность больного, а не изолированный орган или система. В принципе, во всех случаях терапия убеждением, внушением и самовнушением (в частности, аутогеннаая тренировка) дает хорошие стойкие результаты. При психотерапии большую роль играет эмоциональное воздействие на больного, оно определяется той информацией, которая исходит от врача, его речи, внешнего вида и личности в целом. Психотерапевтическое воздействие может адресоваться к одному больному (индивидуальная психотерапия) или одновременно к нескольким больным (групповая, семейная психотерапия). Различные виды психотерапии — это всего лишь различные способы подачи, переработки или действия терапевтической информации. Существует немалое количество различных психотерапевтических школ и направлений. В настоящее время прогрессивные психотерапевты применяют эклектический подход к лечению больного. Этот подход предполагает использование различных психотерапевтических методов для каждой конкретной ситуации. Большинство современных школ психотерапии при всех противоречиях и различных подходах ориентированы на достижение более высокого уровня социальной адаптации, раскрытие внутренних возможностей. Если нарушения функций внутренних органов являются проявлением общих расстройств нервной деятельности, вызванных действием психотравмирующих раздражителей, то прежде всего следует их устранить. Если это невозможно, нужно попытаться путем внушения или убеждения изменить отношение больного к этим раздражителям и таким образом устранить возникший конфликт. Однако зачастую бывает очень затруднительно выявить эти самые конфликтные ситуации, в силу того что у больного срабатывают механизмы психологической защиты. В этих случаях целесообразно использование психодиагностических методик, в частности проективных психологических тестов (ТАТ, тест Роршаха, цветовой тест Люшера и др.). Хорошо себя показала так называемая методика управляемого воображения (В. Стюарт), которая также обладает большим терапевтическим потенциалом. У ряда больных выявляются рентные установки — то есть человек, страдая от болезни, не желает с ней расставаться, потому что при выздоровлении к нему будут предъявляться уже совершенно другие требования (иногда выздоровление приводит к «снятию» группы инвалидности и, как следствие, к лишению пенсии и льгот). Часто расстройство несет условную выгоду для пациента. Например, избавление от мигрени может «открыть глаза» на многие проблемы, которые «мешает видеть» головная боль, и тогда пациент окажется перед необходимостью их решения. При лечении нарушений функций внутренних органов важно выяснить не только семейную ситуацию, но и особенности половой жизни и в случаях выявления дисгармонии рекомендовать меры по устранению отклонений. При нарушении отношений в семье необходимо применять методы семейной психотерапии. Выбор метода психотерапии зависит от склада личности больного, от его отношения к тем или иным методикам (бывает, что больные ранее лечились тем или иным методом с разным успехом), часто приходится сталкиваться с больными, изначально «ориентированными на гипноз». Каким бы ни был в конечном итоге метод лечебного воздействия, важно, чтобы он дал желаемый результат. Так, одному человеку достаточно одного краткосрочного психотерапевтического приема («противоалкогольное кодирование», «снятие порчи»), для проведения которого не требуется никакого специального образования, в то время как другому нужна длительная полноценная психотерапия и квалифицированная помощь. Основные методы психотерапии +Психотерапевтов иногда отождествляют со специалистами по эмоциональным расстройствам. Психотерапевт — это прежде всего специалист, имеющий профессиональную подготовку, позволяющую оказывать помощь людям. Психотерапией обычно занимаются психологи, психиатры. В России официально этим родом деятельности могут заниматься лица, имеющие либо медицинский диплом, либо прошедшие специальный курс подготовки.  Принцип индивидуализированного подхода в терапии.  Принцип комбинированной терапии.  Профилактика ИБС и инфаркта миокарда. Понятие о неврозе. Неврозы — функциональные нарушения высшей нервной деятельности психогенного происхождения.    Внутриличностный психологический конфликт Внутриличностный конфликт – это сложно разрешаемое противоречие, происходящее внутри личности. Внутриличностный психологический конфликт переживается индивидом как серьезная проблема психологического содержания, которая требует скорого разрешения. Данной разновидности конфронтации свойственен ряд специфичных особенностей. Особенности внутриличностного конфликта: необычная структура конфликта (внутриличностное противостояние не имеет субъектов взаимодействия, представленных отдельными личностями либо групп людей); латентность, заключаемая в сложности выявления внутреннего противоречия, поскольку часто индивид не осознает, что пребывает в состоянии конфронтации, также он может прятать собственное состояние под маской эйфории или активной деятельности; специфичность форм проявления и протекания, поскольку внутреннее противоборство протекает в виде сложных переживаний и сопровождается: страхом, депрессивными состояниями, стрессом. Внутриличностный конфликт возникает при наличии нижеприведенных противоречий: между социальной нормой и потребностью; рассогласование потребностей, мотивов, интересов; противоборство социальных ролей (внутриличностный конфликт пример: необходимо выполнить срочный заказ на работе и одновременно с этим ребенка следует отвести на тренировку); противоречие социокультурных ценностей и устоев, например, необходимо объединить долг защиты Родины во время войны и христианскую заповедь «не убий». Неврастенический. Истерический. Психастенический.  Основным проявлением неврастении является разновидность астенического синдрома – неврастенический синдром. Одной из классических жалоб больных является тупая стягивающая боль по окружности головы («словно тугой обруч надет»), так называемая «каска неврастеника». При неврастении в начале болезни наблюдаются симптомы раздражительной слабости и вегетативные симптомы (сердцебиение, повышенная потливость, нарушение аппетита и сна, неприятные ощущения в области желудка или сердца, шум в ушах и др.), которые легко возникают и быстро исчезают. Затем появляются раздражительность и слезливость, непереносимость ярких звуков и света, затруднения при выполнении работы, требующей точных мелких движений. В ситуации деятельности, которая является психогенной (например, выполнение в сжатые сроки нежелательной работы), проявляется выраженная истощаемость (астения), больные, помимо головной боли, отмечают трудности запоминания, осмысления заданий. При этом исследование психологическими методиками вне ситуации (в клинике) механизмов памяти, мышления каких-либо нарушений не обнаруживается. Также не выявляются какие-либо отклонения органического генеза в головном мозге при инструментальных методах обследования (ЭЭГ, МРТ). По поводу указанных соматических жалоб больных нередко госпитализируют в терапевтическое отделение стационара. Отдых, успокаивающая терапия и правильный психотерапевтический подход к больным в таком состоянии, как правило, приводят к смягчению, а в ряде случаев и исчезновению симптомов. При повышенной раздражительности, слезливости, обидчивости не рекомендуется давать советы типа «взять себя в руки», «держать свои эмоции». Эти советы могут ухудшить контакт с больным и затруднить дальнейшее лечение. Надо помнить, что выполнять такие рекомендации больной не может вследствие болезненного состояния, причиной которого является бессознательное неразрешимое противоречие (конфликт), обусловленное психогенным воздействием. Большие сложности у врача возникают в дифференциальной диагностике при наличии у больного истерического невроза, проявляющегося истерическими конверсионными и/или соматоформными расстройствами. Древнегреческие врачи возникновение у женщин истерии связывали с нарушениями функции матки (hysteria; от греч. Hystera – матка). Они считали матку автономным органом и возникновение истерических симптомов связывали с перемещением матки по телу женщины. Истерический невроз – это невроз, проявляющийся полиморфными функциональными психическими, соматическими и неврологическими расстройствами, который и характеризуется большой внушаемостью и самовнушаемостью больных, стремлением через болезнь привлечь внимание окружающих. Как мы уже указывали причиной истерического невроза, помимо психогенной ситуации, является истерический внутриличностный конфликт. Этим объясняется многообразие и изменчивость истерических расстройств. Классическая клиническая картина истерического невроза представлена так называемыми конверсионными расстройствами. Понятие «конверсии» пришло из психоанализа З.Фрейда, который полагал, что через конверсию у больного происходит разрешение (ослабление напряжения) внутриличностного конфликта путём возникновения соматических симптомов. К конверсионным симптомам относятся истерические параличи и парезы по типу «чулок» и «перчаток» (потеря чувствительности ног или рук не соответствующая анатомической иннервации). Полная обездвиженность, возникающая психогенно и имеющая в основе истерический внутриличностный конфликт называется истерической астазией-абазией. Ещё одним проявлением истерического невроза является истерический припадок: пациентка (чаще встречается у женщин) в присутствии кого-либо падает и начинаются судороги, при этом в отличие от развёрнутого эпилептического припадка отсутствует фазность припадка (тоническая, клоническая). Основные невротические проявления: Психопатологические. Современные классификации синдромов строятся по принципу уровней или «регистров», впервые выдвинутых Э. Крепелином (1920). Согласно этому принципу, синдромы группируются в зависимости от степени тяжести патологических процессов. Каждый уровень включает несколько различных по своим внешним проявлениям синдромов, но уровень глубины расстройств, лежащих в их основе, примерно одинаков. По степени тяжести выделяют 5 уровней (регистров) синдромов. Невротические и неврозоподобные синдромы. астенический обсессивный истерический Аффективные синдромы. депрессивный маниакальный апато-абулический Бредовые и галлюцинаторные синдромы. паранойяльный параноидный синдром психического автоматизма (Кандинского-Клерамбо) парафренный галлюцинозы Синдромы нарушенного сознания. делириозный онейроидный аментивный сумеречное помрачение сознания Амнестические синдромы. - психоорганический Корсаковский синдром деменции Соматические. Вегетативные. Сомато — вегетативными симптомами: усиленное или учащенное сердцебиение; потливость; дрожание или тремор; сухость во рту; затруднения в дыхании; чувство удушья; боли или дискомфорт в груди; тошнота или абдоминальный дистресс (например, жжение в желудке). Психология хирургического больного. В представлениях большинства людей хирургия связана с разрезом, раной, удалением части органа или целого органа. Операция затрагивает мир чувств и впечатлений больного, связанных с собственным телом. Отношение к хирургическому вмешательству у людей разное. Одни пациенты оттягивают срок операции, хотя нуждаются в ней. Другие воспринимают необходимость операции трагически, «отдают себя в руки судьбы». Большинство больных испытывает перед операцией сильное волнение и страх. Пациенты боятся боли, страданий, последствий операции, исхода заболевания, многие испытывают страх наркоза. Появление этих страхов обосновано. В художественной литературе, кинофильмах, телевизионных передачах нередко подробно описывается ход хирургической операции и её последствия. Кроме того, информацию об операции поступивший в стационар больной получает и от соседей по палате, уже перенесших вмешательство. Эта информация бывает неадекватной, устрашающей и усиливающей страх больного. Беспокойство родственников, их паника, волнение тоже вносят дискомфорт в психологическое состояние больного, ожидающего операцию. Внешний вид хирургического стационара, его оборудование и оснащение тоже волнуют прибывших туда пациентов, особенно поступающих впервые. Белые стены, одежда хирургов и медицинских сестёр, капельницы, кресла-каталки, носилки, перевязочный материал, хирургические инструменты – всё это тревожит и вызывает внутреннее напряжение у больных. Если больные испытывают сильное волнение и страх, это проявляется в их поведении. Одни пациенты громко выражают своё беспокойство, объясняют, чего они боятся, подробно рассказывают окружающим о своих чувствах. Если наладить с ними хороший контакт, их легко успокоить. Другие пациенты очень сдержаны, не делятся своим страхом, молчаливы, замкнуты. У таких больных могут быть осложнения вегетативного характера, например, кризы, тахикардия, тремор, потливость, а также, психопатологические симптомы. Бывают ситуации, когда реанимация, то есть оживление больного проводится в палате или перевязочной, то есть в присутствии других больных. Это бывает редко, но всё же случается. Само собой разумеется, что это не является психологически щадящим фактором для больных. Необходимо, хотя бы кратко, информировать окружающих пациентов о смысле производимой реанимации. В случае успешной реанимации доверие к возможностям медицины у пациентов укрепляется. После неудачной реанимации, надо обязательно сообщить больным о безнадёжном состоянии умершего пациента. При этом у больных, которые были свидетелями оживления, укрепляется уверенность в том, что в хирургическом стационаре, где они лечатся, делается всё возможное для спасения даже обречённых больных. Психологические особенности работы с больными в хирургии Хорошо знать и понимать личность пациента. Из бесед с ним узнать, что означает для него операция, его отношение к хирургическому вмешательству. Обратить внимание на черты характера больного, который готовится к операции, его волевые качества, эмоциональное состояние. В палате должна быть психологически комфортная обстановка. Медсестре следует обращать внимание на взаимоотношения больных, при необходимости помогать решать их небольшие проблемы, обучать взаимопомощи. Перед операцией проводится психологическая подготовка больного к ней. Хирург и анестезиолог должны познакомиться с пациентом, поговорить с ним, ободрить, успокоить. Медицинская сестра проводит у постели больного больше времени. При этом налаживаются тёплые, доверительные отношения с больными, проводятся беседы, цель которых внушить веру в благополучный исход операции. +К хирургическим больным нужно обращаться по имени-отчеству, вежливо, внимательно и приветливо. Не допускать «обезличивания» пациента, что может быть, когда больной сталкивается со многими специалистами однократно, иной раз не успевая и поговорить с ними. Желательно, чтобы каждая встреча больного с незнакомым ему специалистом проводилась с участием медицинской сестры, с которой у больного уже установился хороший контакт. Правильно подготовленная, внимательная сестра может отлично стабилизировать психику больного в новой для него обстановке хирургического стационара. Психология онкологического больного. Картина личности: Неспособность больного выражать враждебные (например гнев, враждебность, не могут выражать свою боль) чувства Тесная связь с одним из близких людей (получают огромное удовлетворение от своей работы), остальные контакты с внешней средой игнорируются, которая прерывается по каким-то причинам (смерть близкого человека, переезд) Сниженная способность к фантазированию (по тесту Роршеха: уменьшенное число толкований образов, редуцирование ответов по поводу форм и цвета) Снижение умственной работоспособности Снижение концентрации внимания Неуверенность в себе Неудовлетворение от жизни (несбывшиеся мечты), чувство отчаяния и беспросветности (пустоты, чувство, что они отделены от остальных людей стеклянной стеной) |