Курсач ПОГР. Перемещения и складирования горных пород на карьерах

Скачать 1.03 Mb. Скачать 1.03 Mb.

|

|

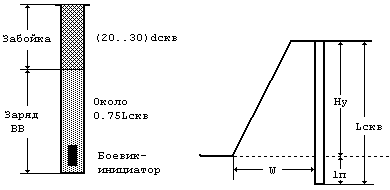

3.2.1. Тип ВВ При выборе вида ВВ следует исходить из следующих положений: по возможности применять ВВ с низким содержанием тротила - как более дешевые; при взрывании легко-взрываемых пород применять ВВ пониженной работоспособности (игданит, гранулит АС-8 и т.д.); при взрывании практически монолитных крепких пород применять высокобризантные ВВ (гранулотол, аммонит, аммонал и т.д.); при взрывании обводненных скважин применять водонаполненные ВВ (акватолы). Область применения различных типов ВВ представлена в табл.2.1, где в графах ВВ указаны в порядке их предпочтительного применения. 3.2.2. Проектный расход ВВ Определяется проектный расход ВВ по формуле:  = =        , г/м3 (11) , г/м3 (11) = =  г/м3 г/м3 = =  г/м3 г/м3где:  - эталонный расход эталонного ВВ - определяется по категории трудности взрывания; - эталонный расход эталонного ВВ - определяется по категории трудности взрывания;где:  = =  = 47.7 г/м3 = 47.7 г/м3 = =  = 33.37 г/м3 = 33.37 г/м3Таким образом, для полезного ископаемого категория по трудности взрывания 3 трудно-взрываемые, а для пустой породы средне-взрываемые 2. 1 легко взрываемые Пв=1-5; qэ до 20г/м3; 2 средне-взрываемые Пв=6-10; qэ=20,1-40 г/м3; 3 трудно-взрываемые Пв11-15; qэ=40,1-60 г/м3; 4 весьма трудно-взрываемые Пв=16-20; qэ=60,1-80 г/м3; 5 исключительно трудно-взрываемые Пв=21-25; qэ=81-100 г/м3;  - коэффициент пересчета расхода эталонного ВВ к расходу реального ВВ; - коэффициент пересчета расхода эталонного ВВ к расходу реального ВВ; - коэффициент, учитывающий требуемую степень дробления; - коэффициент, учитывающий требуемую степень дробления; - коэффициент, учитывающий трещиноватость взрываемого массива; - коэффициент, учитывающий трещиноватость взрываемого массива; - коэффициент, учитывающий сосредоточенность скважинного заряда; - коэффициент, учитывающий сосредоточенность скважинного заряда; - коэффициент, учитывающий число свободных поверхностей; - коэффициент, учитывающий число свободных поверхностей; - коэффициент, учитывающий высоту уступа. - коэффициент, учитывающий высоту уступа.Значения  можно использовать следующие: можно использовать следующие:игданит, гранулит АС-8 - 1.1; зерногранулиты, аммониты, акватолы 1.0; гранулотол, алюмотол- 0.9. Таблица 2.1

Коэффициент  определяется по формуле: определяется по формуле: = =  = 1.04004 = 1.04004где  - требуемый средний размер отдельности в массиве, м. - требуемый средний размер отдельности в массиве, м.Величина  принимается в зависимости от применяемого выемочно-погрузочного оборудования и для учебных целей может быть найдена по формуле: принимается в зависимости от применяемого выемочно-погрузочного оборудования и для учебных целей может быть найдена по формуле: = =  = 0.48075 м = 0.48075 мгде: E - емкость ковша экскаватора, м3. Коэффициент  в учебных целях можно определять по формуле: в учебных целях можно определять по формуле: = 1.2 = 1.2  + 0.2 , м-при + 0.2 , м-при  ≤, 1 м (14) ≤, 1 м (14)где:  - средний размер отдельностей в массиве,м. - средний размер отдельностей в массиве,м.Для больших значений  коэффициент коэффициент  принимается равным 1.4. принимается равным 1.4.В зависимости от трещиноватости пород  можно принимать: можно принимать:для сильно-трещиноватых - 0.3; для трещиноватых- 0.5; для крупноблочных - 0.8; для практически монолитных - > 1.0. Коэффициент  принимается по следующей схеме: принимается по следующей схеме:для скважин диаметром 100 мм - для легко-взрываемых пород- 0.7 .. 0.8; для пород средней трудности взрывания - 0.85 .. 0.9; для остальных пород - 0.95 .. 1.0; для скважин диаметром 200 мм - 1.0; для скважин диаметром 300 мм - для легко-взрываемых пород- 1.05 .. 1.1; для пород средней трудности взрывания - 1.2 .. 1.25; для остальных пород - 1.3 .. 1.4; для промежуточных значений диаметра значение коэффициента находится путем линейной интерполяции. Коэффициент  для короткозамедленного взрывания принимается равным 4.5..5. для короткозамедленного взрывания принимается равным 4.5..5.Коэффициент Kv определяется по формуле: (15)  = =  = 0.1973 = 0.1973где Hу - высота взрываемого уступа, м. 3.2.3. Параметры сетки скважин Основными параметрами сетки скважин являются: a - расстояние между скважинами в ряду, м; b - расстояние между рядами скважин, м. Величина a определяется по формуле: a = m  , м (16) , м (16) = 0.85 = 0.85 6.75 = 5,7375 м 6.75 = 5,7375 м = 1.1 = 1.1 6.61 = 7,271 м 6.61 = 7,271 мТак как коэф. для полезного ископаемого предполагает трудно-взрываемые породы, принимаю коэффициент m = 0.85. А для пустой породы 1.1. Таким образом:  = =  (1.6 - 0.5 m) (1.6 - 0.5 m) = 5.74751 = 5.74751 1.175 = 6.75 м 1.175 = 6.75 м  = 6.296 = 6.296 (1.6-0.5 (1.6-0.5 1.1) = 6.61 м 1.1) = 6.61 м где:  - предельная величина Л.С.П.П., равная горизонтальному расстоянию от нижней бровки уступа до оси скважины, м; - предельная величина Л.С.П.П., равная горизонтальному расстоянию от нижней бровки уступа до оси скважины, м;m - коэффициент сближения скважинных зарядов, который определяется в зависимости от трудности взрывания пород: для легковзрываемых - 1.1 .. 1.2; для пород средней трудности взрывания- 1.0 .. 1.1; для остальных пород - 0.85 .. 1.0; Для короткозамедленного взрывания величину  можно определить по формуле: можно определить по формуле: = =  (1.6 - 0.5 m), (17) (1.6 - 0.5 m), (17)где:  - величина Л.С.П.П. для одиночного заряда. - величина Л.С.П.П. для одиночного заряда.По условию качественной проработки подошвы уступа и предотвращения образования порогов величина  определяется по формуле: определяется по формуле: = =  = 5.74751 м = 5.74751 м = =  = 6.296 м = 6.296 мгде: KТ - коэффициент трещиноватости; Δ - плотность заряжания, кг/дм3; γ- объемный вес породы, т/м3; dс - диаметр скважины, м;  - коэффициент пересчета расхода ВВ. - коэффициент пересчета расхода ВВ.По Правилам безопасности запрещается производить работы в пределах призмы возможного обрушения, т.е. на расстоянии от верхней бровки уступа, меньшем установленного ПБ (3 метра). Следовательно, величина  должна удовлетворять неравенству: должна удовлетворять неравенству: ≥ Hу (ctg αу - ctg βс) + 3 , (19) ≥ Hу (ctg αу - ctg βс) + 3 , (19) ≥ 12.5(ctg 60°- ctg 73°) + 3 ≥ 12.5(ctg 60°- ctg 73°) + 3  ≥ 6.395 м ≥ 6.395 м6.75, 6.61 ≥ 6.395 м где: αу - угол откоса уступа, град.; βс - угол наклона скважины к горизонту, град. Если условие (19) не выполняется для вертикальных скважин, можно перейти к наклонным. При этом βс должен быть не менее αу. Таким образом, определив величины  и и  , можно найти значение a. Значение b определяется в зависимости от расположения взрывных скважин. При квадратной сетке b = a, при шахматной сетке b = 0.85a. , можно найти значение a. Значение b определяется в зависимости от расположения взрывных скважин. При квадратной сетке b = a, при шахматной сетке b = 0.85a.Вышеприведенные значения a и b определялись в предположении об использовании по рядной схемы взрывания. При использовании врубовых схем, когда одновременно взрываются заряды расположенные на линии направленной под углом к откосу уступа (схемы с поперечным врубом), параметр a соответствует расстоянию между скважинами в одной очереди замедления, а параметр b - расстоянию между скважинами в очереди замедления. Объем породы, взрываемой одной скважиной определяется: для скважин первого ряда: V1 =  a Hу , м3; (20) a Hу , м3; (20) м3 м3 м3 м3для скважин последующих рядов: Vn = a b Hу , м3, (21)  м3 м3 м3 м3где Hу - высота взрываемого уступа, м. 3.2.4. Вес скважинных зарядов Определяется вес скважинных зарядов: для скважин первого ряда:  , кг (22) , кг (22) , кг , кг 13.613 кг 13.613 кг 9.156 кг 9.156 кгдля скважин последующих рядов:  , кг (23) , кг (23) кг = 16. 0152 кг кг = 16. 0152 кг кг = 9. 6122 кг кг = 9. 6122 кггде qп - проектный удельный расход ВВ, кг/м3. 3.2.5. Конструкция скважинных зарядов Конструкция скважинного заряда оказывает существенное влияние на результаты взрывного дробления. Наиболее простым является сплошной заряд, конструкция которого показана на рис.2.1. Заряд ВВ располагается в нижней части скважины и занимает примерно 65-75% ее длины. В нижней части скважинного заряда помещают боевик - несколько патронов достаточно чувствительного ВВ (типа детонита) или толовых шашек, снабженных капсюль- или электродетонатором, либо обвязанных несколькими нитками детонирующего шнура - если в качестве основного применяется низко-чувствительное ВВ (зерногранулит, акватол, игданит). При использовании в качестве основного высокочувствительного ВВ (аммонит), роль боевика может выполнять капсюль- или электродетонатор, либо нитка детонирующего шнура.  Для предотвращения выброса ВВ из скважины в момент взрыва боевика, а также в целях предотвращения преждевременного истечения взрывных газов, верхняя часть скважины заполняется инертным (не взрывающимся) материалом - забойкой. Для реализации забойкой указанных функций длину забойки рекомендуется принимать в диапазоне от 20 до 35 диаметров скважины. Конструкция заряда, изображенная на рис.2.1 применяется в тех случаях, когда величина заряда, который необходимо разместить в скважине, не позволяет использовать рассредоточение. Длину части скважины, занимаемой зарядом ВВ можно определить исходя из диаметра скважины, веса заряда, объемного веса ВВ и плотности заряжания. Последние два показателя принято объединять в один, называемый плотностью заряжания и показывающий вес ВВ, приходящийся на 1 дм3 геометрического объема скважины при данном способе заряжания. Данный показатель обозначается символом Δ и принимается равным: для сыпучих ВВ - 0.9 для ручного и 1 кг/дм3 для механического заряжания; для водозаполненных ВВ -1.4 для ручного и 1.6 кг/дм3 для механического заряжания. Вместимость 1 погонного метра скважины определяется по формуле: p = 7.85 d2 Δ , кг (24) p =  = 1.1304 кг = 1.1304 кггде: d - диаметр скважины, дм. Следовательно, для зарядов первого ряда скважин длина, занимаемая зарядом ВВ:  , м (25) , м (25)  = 12.04 м = 12.04 м  = 8,1 м = 8,1 мдля зарядов последующих рядов  , м (26) , м (26)  = 14,17 м = 14,17 м  = 8.5 м = 8.5 мОбщая длина скважины определяется высотой уступа Hу, углом наклона скважины β и величиной перебура  . Перебур применяется для улучшения проработки подошвы уступа и зависит от трудности взрывания пород. Обычно величина перебура назначается в пределах от 10 до 15 диаметров скважины, однако в трудно-взрываемых породах он может быть увеличен до 20 . Перебур применяется для улучшения проработки подошвы уступа и зависит от трудности взрывания пород. Обычно величина перебура назначается в пределах от 10 до 15 диаметров скважины, однако в трудно-взрываемых породах он может быть увеличен до 20 , а в легко-взрываемых - уменьшен до 5 , а в легко-взрываемых - уменьшен до 5 . .Длина скважины определяется по формуле:  , м (27) , м (27) 20.43 м 20.43 мгде: β- угол наклона скважины к горизонту;  - длина перебура. - длина перебура.Таким образом, условие возможности размещения заряда весом Q в скважине можно выразить неравенством:  ≤ ≤  - -  , (28) , (28)где:  = (20..35) = (20..35)   = 20 = 20 0.3 = 6 0.3 = 6 ≤ 20.43 - 6 = 14.43 м ≤ 20.43 - 6 = 14.43 м14,17 м ≤ 14.43 м  - длина, требуемая для размещения заряда ВВ. - длина, требуемая для размещения заряда ВВ.Если условие (28) не выполняется, то заряд требуемого веса не может быть размещен в данной скважине. Такая ситуация нередко возникает для скважин первого ряда - с увеличенной длиной линии сопротивления по подошве (ЛСПП - см.рис.2.2), в то время как для скважин последующих рядов условие (28) выполняется. В этих случаях применяют сдвоенные скважины для первого ряда - распределяют требуемый заряд по двум скважинам, расположенным друг от друга на расстоянии, не превышающем 6-ти кратного диаметра скважины. Для сдвоенных скважин - как правило, а нередко и для одинарных, разность  - ( - ( + +  ) достигает величины нескольких метров. В таких случаях как правило целесообразно для улучшения качества дробления применять рассредоточение заряда. При этом заряд делится на две, иногда - более, частей. В нижней части скважины располагают основную часть заряда, обычно не менее 65% от общего веса. Остальной заряд располагают ниже забойки, длина которой в этом случае может быть уменьшена на 20-30%, отделяя его от основной части воздушным или заполненным инертной забойкой промежутком. Верхний заряд также может быть рассредоточенным. Общая длина промежутков может составлять от 15 до 40% длины заряда, при этом меньшие значения соответствуют большей трудности взрывания. ) достигает величины нескольких метров. В таких случаях как правило целесообразно для улучшения качества дробления применять рассредоточение заряда. При этом заряд делится на две, иногда - более, частей. В нижней части скважины располагают основную часть заряда, обычно не менее 65% от общего веса. Остальной заряд располагают ниже забойки, длина которой в этом случае может быть уменьшена на 20-30%, отделяя его от основной части воздушным или заполненным инертной забойкой промежутком. Верхний заряд также может быть рассредоточенным. Общая длина промежутков может составлять от 15 до 40% длины заряда, при этом меньшие значения соответствуют большей трудности взрывания.Каждая часть рассредоточенного заряда взрывается отдельным боевиком. Части заряда с воздушными промежутками взрываются одновременно, для зарядов с промежутками, заполненными инертным заполнителем может применятся короткозамедленное взрывание частей заряда. Применение зарядов с воздушными промежутками может быть рекомендовано для взрывания легко- и средней трудности взрывания пород. Заряды с промежутками, заполненными инертными заполнителями - для взрывания трудно-взрываемых пород. Рассредоточение заряда следует применять всегда, если имеется такая возможность, поскольку при этом энергия взрыва более равномерно распределяется по высоте взрываемого уступа, что улучшает качество дробления и уменьшает выход негабаритных кусков. | |||||||||||||||||||