зачет по экономике. Понятие и предмет экономической теории

Скачать 1.18 Mb. Скачать 1.18 Mb.

|

|

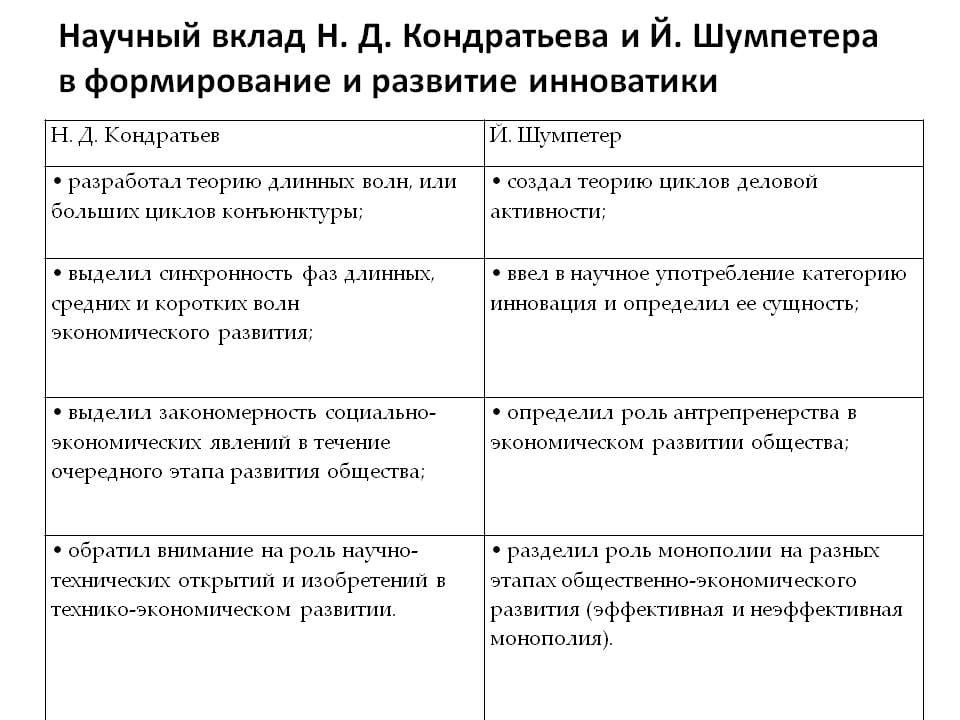

Понятие и предмет экономической теории: Разные экономические школы подходили к этому вопросу по-разному. Так, марксистская политэкономия, базируясь на взглядах Адама Смита и его предшественников, считала предметом политэкономии – производственные отношения. Производственные отношения – это объективно складывающиеся матери-ально-экономические отношения между людьми в процессе производства, распределе-ния, обмена и потребления жизненных благ. Второй подход оформился в курсе «Экономикс» в 30-е годы ХХ в. благодаря работам Джоан Робинсон, П. Самуэльсона. Курс «Экономикс» исследует проблемы эффективного использования ограниченных производствен-ных ресурсов и управления ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных потребностей человека. => Экономикс – во главу угла ставит три вопроса: 1. Что производить? (сколько и что из взаимоисключающих товаров). 2. Как производить? (какие ресурсы, технологии). 3. Для кого? (кто будет владеть и извлекать пользу). Но оба подхода однобоки. Так, первый – не учитывают организационно-экономические отношения; а второй – социальные отношения. В течение ХХ в. шла дискуссия о предмете экономики, которая привела к концу 90-х г. к установлению «золо-той середины» – предметы политэкономии и экономикс объединены. Экономическая теория – это общественная наука, которая изучает пове-дение людей и групп в производстве, распределении, обмене и потреблении матери-альных благ в целях максимального удовлетворения потребностей при ограничен-ных ресурсах, что порождает конкуренцию за их использование. Экономическая теория подразделяется: 1. Микроэкономика – это раздел экономической науки изучающий деятельность отдельных экономических субъектов (фирма, отдельные рынки, наемные ра-бочие); 2. Мезоэкономика – раздел, изучающий поведение отдельных подсистем нацио-нальной экономики или отраслей национального хозяйства (АПК, ВПК, выс-шее образование, региональная экономика); 3. Макроэкономика – раздел, изучающий народное хозяйство в целом, в рамках национального государства (экономический рост, занятость, инфляция, де-нежно-кредитная политика, функции государства); 4. Супермакроэкономика – раздел, изучающий мировую экономику в целом (ми-ровые рынки, валюта, глобальные экономические проблемы). История становления экономики как науки. Экономическая теория – одна из древнейших наук. Впервые термин «эконо-мия» и производное «экономика» появляется в Древней Греции и происходит от грече-ского ойкономикс (ойкс – дом, хозяйство; номос – правило, учение, закон) – учение о правилах ведения хозяйства. Ввел этот термин Аристотель. Рассуждения на экономиче-ские темы мы встречаем в трактатах, законах, посланиях правителей и мыслителей древ-ности: Древнего Египта, Междуречья, Древнего Китая и Индии, Древней Греции и Рима. Взгляды Аристотеля можно считать исходным пунктом современной экономической науки. Им высказаны идеи о полезности, о функциях денег (меры стоимости и средства обращения), предприняты попытки рассмотреть природу обмена и блага. В целом для этого периода характерен процесс первичного накопления экономических знаний. В работах обосновывался приоритет натурального хозяйства, оправдывалось рабство, осуждалось ростовщичество, пропагандировался эквивалентный обмен товаров по их стоимости и необходимость государственного управления экономическими процессами. В средневековье экономическая мысль носила ярко выраженный богословский и сословный характер. Интерес к экономике был не велик. Но, не смотря на господство церкви и формальное осуждение ростовщичества, все же появились оригинальные кон-цепции. Самой заметной фигурой следует считать Фому Аквинского, который в своем трактате «Сумма теологии» высказал весьма противоречивые идеи. Он полагал, что обмен должен осуществляться на основе равенства полезности товара, золото и серебро – это искусственные богатства, а истинное – это натуральные блага. В то же время он допускал ростовщичество для католической церкви, «порчу» монет в государственных интересах, высказывалась сословная трактовка цены товара. Экономическая теория как наука, т.е. систематизированное знание о сущности, целях и задачах экономической системы, возникла в ХVI – XVII в. – в период становле-ния капитализма в Европе. Особая заслуга принадлежит Антуану Монкретвену де Ват-тевилю. Именно он выделил в особый самостоятельный предмет исследование экономи-ческих проблем, тем самым, отделив экономику от общественных наук и, прежде всего – философии. Он же в «Трактате политической экономии посвященной королю и короле-ве» (1615 г.) дал название науке – ПОЛИТЭКОНОМИЯ. «Политейло» – от греческого – государственное устройство, т.е. политэкономия – это закон хозяйствования в рамках государства. Данная трактовка не случайна, так как в то время возросла роль государства во всех сферах общественной жизни. Становления экономики как самостоятельной науки. Меркантилизм. Адам Смит В это же время широкое распространение в Европе получило первое направ-ление в экономической науке – меркантилизм (от латинского – mercari – торговать), хотя его сторонники не согласовывали свои взгляды. Основные их идеи сводятся к шести пунктам: 1. Истинными богатствами являются золото и серебро; 2. Внешняя торговля подлежит регулированию для обеспечения притока в страну ценных металлов; 3. Поддержка промышленности путем импорта дешевого сырья; 4. Протекционистские пошлины на импортные промышленные товары; 5. Поощрение экспорта готовой продукции; 6. Рост населения для поддержания низкого уровня зарплаты. В меркантилизме выделяют два периода: ранний меркантилизм XV – середина XVI вв., основные идеи которого сводились к теории денежного баланса; позднего мер-кантилизма вторая половина XVI – вторая половина XVII вв. – теория торгового балан-са. В позднем меркантилизме сформулирована количественная теория денег – ценность денег находится в обратной зависимости от их количества, а уровень цен на товары пря-мо пропорционален количеству денег. Следующей крупной вехой в истории экономикой мысли стала деятельность Адама Смита (1723 – 1790 гг.), которого считают истинным отцом классической поли-тической экономике. Обобщив взгляды предшественников, он в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) пришел к следующим основным выво-дам: 1) экономический либерализм, т.е. минимального вмешательства государства в эко-номику; 2) рынок – саморегулирующаяся система на основе свободных цен зависящих от спроса и предложения (принцип невидимой руки); 3) теория трудовой стоимости, т.е. стоимость товара, определяется количеством за-траченного труда. Товар обладает потребительной стоимостью – возможность от-дельного блага удовлетворять потребности человека, и меновой стоимостью – воз-можность отдельного блага обмениваться на другое благо; 4) теория о доходах: наемный рабочий получает зарплату, капиталист – прибыль, землевладелец – ренту; 5) выделил основной и оборотный капитал и др. Марксистская политэкономия. К. Маркс, Н.Д. Кондратьев. Крупнейший вклад в осмысление экономических процессов, происходивших в XVI – XIX вв., внес Карл Маркс (1818 – 1883 гг.), который первым применил метод ма-териалистической диалектики к анализу социально-экономических явлений. Взяв ценное у А. Смита он дал критику классической политэкономии и показал законы движения капиталистической системы с позицией рабочего класса. Свои идеи он изложил в трех-томнике «Капитал» (1867, 1885, 1894 гг.). 1) Учение о социально-экономических формациях (первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая), для которых характерен ис-торически сложившийся способ производства; 2) Внутренний источник самодвижения общества – экономические противоречия. Противоречием капиталистического способа производства является противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим спо-собом присвоения результатов труда; 3) Теория воспроизводства, капитала, воспроизводства рабочей силы; 4) Рассмотрел природу промышленных экономических кризисов; 5) Учение о прибавочной стоимости – стоимости, создаваемой наемным рабочим (помимо необходимой стоимости, идущей на воспроизводство рабочей силы), ко-торая достается собственнику средств производства. Тем самым он показал приро-ду капиталистической эксплуатации; 6) Раскрыта сущность абсолютной ренты и наемного труда; 7) Полагал, что причиной безработицы является широкое внедрение машин в произ-водство. Николай Дмитриевич Кондратьев (1892 – 1938 гг.) выдвинул гипотезу о волнообразном движении экономики, получившей название «теория длинных волн» (1926 г.). Таким образом, Н.Д. Кондратьев и его последователи доказывали, что для экономики характерно циклическое развитие, в основе которого лежат – технические циклы (обновление основных фондов), которые обусловлены поступательным развитием науки и техники и влияют на ка- чественную сторону рабочей силы и организацию управления производством. Экономический цикл – это общая черта, характерная почти для всех областей экономической жизни и для всех стран с рыночной экономикой, характеризующаяся движением экономики от одного экономического кризиса до другого. Виды экономических циклов. 1. Короткие циклы – протекают обычно 3 – 4 года. Их появление связано с нарушением равновесия на потребительском рынке (перепроизводство или дефицит, товаров и услуг потребительского характера). Следовательно, чтобы выйти из кризиса необходимо перепрофилировать производство, в структуре народного хозяйства перегруппировать производительные силы. 2. Средние циклы (промышленные циклы). Связаны с изменением спроса на оборудование, а он зависит от внедрения нового технического способа производства, для чего требуются инвестиционные ресурсы. Этот цикл более длительный – 8 – 12 лет. 3. Длинные циклы (волны). Включают в себя короткие и средние циклы. Они связаны с полным исчерпанием одной технической системы, когда дальнейшие усовершенствование производства уже невозможно из-за неэффективности. Следовательно, необходимо перейти к совершенно новому технологическому укладу, который в течение ряда средних циклов будет совершенствоваться, а со временем тоже станет не эффективным и от него придется отказаться. По Кондратьеву длительность такого цикла – 45 – 60 лет.  История развития экономической науки в XX веке. Современная экономическая теория имеет 3 направления, которые сложились в начале ХХ в.: 1) неоклассическая школа; 2) кейнсианство; 3) институционально-социологическое. Неоклассика – (экономикс) появилась в конце ХIХ – начале ХХ века – как ре-акция на экономический кризис конца XIX в. Последователи этого направления были сторонниками экономического либерализма и «чистой теории», т.е. выступали против субъективистских, психологических и других неэкономических наслоений в экономиче-ской теории. Ярким представителем являлся кембриджский профессор Альфред Мар-шалл (1842 – 1924 гг.), который приветствовал идею чистой конкуренции и свободного от государственного регулирования рынка. Главной его работой стал шеститомник «Принципы политической экономии» (1890 г.). Он равновесие экономики рассматривал на уровне фирмы. Доказал, что в образовании равновесной цены спрос и предложение имеют равное значение (принцип «лезвие ножниц»). Ввел понятие эластичности спроса и предложения, под которым понимал реакцию спроса на изменение цены и доходов. Ис-следовал предельные издержки, постоянные и переменные. Кейнсианство. Основоположником направления и нового раздела в экономи-ке – макроэкономики – являлся английский экономист, ученик А. Маршалла, но его оп-понент – Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946 гг.). Его концепция, получившая воплоще-ние в главной книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), явилась реакцией на экономический кризис 1929 – 1932 гг. и последующую депрессию. Он гово-рил о неэффективности рыночного регулирования и первым обосновал принципы госу-дарственного регулирования рыночной экономики. Его концепция «эффективного спро-са» предусматривает активное стимулирование государством совокупного спроса путем изменения наличной и безналичной денежной массы через низкие процентные ставки по банковским кредитам и депозитам. Он полагал, что человек психологически склонен к сбережению, а это снижает экономический рост и размер национального дохода. Соглас-но его «инвестиционному мультипликатору» увеличение инвестиций, как частных, так и государственных приводит к многократному увеличению национального дохода. Кейнс считал инфляцию меньшим злом, чем безработицу, а следовательно, рост цен стимулирует расширение торговли и производства. В целом, применение концепции Дж. Кейнса влияет на занятость, устраняет неравномерность спроса и предложения, позволя-ет обуздать инфляцию, способствует экономическому росту и увеличению национально-го дохода. Институционально-социологическое направление (Торстейн Веблен, Дж. Комманс, Дж. Гелбрейт, У. Митчел) рассматривают экономику как систему, где отно-шения между хозяйствующими субъектами складываются под влиянием как экономиче-ских, так и внеэкономических факторов. Они учитывают психологические, политические и юридические факторы, нравы и традиции народов, благодаря которым выводили недо-статки капитализма: милитаризация экономики, засилье монополий, бездуховность об-щества. Считали, что необходим социальный контроль над экономикой. Общественное производство и общественный продукт. Их характеристика. Человек нуждается в материальных благах для удовлетворения сво-их потребностей. Все блага производит человек и их производство вне общество не воз-можно. И если производство – это процесс создания материальных и не материальных благ для удовлетворения потребностей человека, то общественное производство – это производство в масштабах всего общества, которое складывается из отдельных индиви-дуальных производств, находящихся в органическом единстве. Общественное производство подразумевает единство двух сторон: 1/ воздействие человека на природу; 2/ взаимодействие человека с человеком. При воздействии человека на природу возникает процесс труда: Труд – это процесс сознательной деятельности человека с целью воздействия на предметы природы для создания материальных благ и удовлетворения своих потреб-ностей. Процесс труда базируется на: а) человеческом факторе – включающем челове-ка с определенными умениями и навыками; б) вещественном факторе, т.е. средствах производства. В свою очередь последний подразделяется на: 1) предмет труда (то, на что направлен труд, т.е. природное вещество, сырье); 2) орудия труда (то, с помощью чего человек непосредственно воздействует на пред-мет труда, т.е. машины, станки и т.д.); 3) средства труда (то, что воздействует на предмет труда опосредованно, через орудия труда, т.е. энергия, здания, дороги – инфраструктура производства). Если к средствам производства добавить человеческий фактор, без которого современное производство не обходится, то в совокупности они образуют производ-ственные силы общества. Таким образом, первая сторона общественного производства включает в себя процесс труда, который без производительных сил не возможен. Вторая сторона общественного производства образует производственные отношения, в которые вступает человек в процесс труда. Их основой является собствен-ность на средние производства. Собственность – исторически развивающиеся общественные отношения, которые характеризуют распределения материальных благ между различными лицами. Собственность – это категория историческая, следовательно, в разных обще-ствах она принимает различные исторические формы => исторические типы производ-ственных отношений – рабовладельческие, феодальные, капиталистические, социали-стические. Субъектом собственности может быть государство (федеральная и муниципальная), коллектив (акционерная, групповая, долевая), частное лицо. Совокупность производительных сил и производственных отношений, соглас-но концепции К. Маркса, составляют способ производства, лежащий в основе обще-ственно-экономических формаций. Для того чтобы произошла смена общественно-экономической формация, сначала должны обновиться производительные силы, а в ре-зультате возникающего противоречия – производственные отношения. Общественное производство – очень сложный комплекс взаимосвязанных процессов, но главная его цель – создание материальных благ для удовлетворения по-требностей человека, таким образом, создается общественный продукт. Общественный продукт в своей жизнедеятельности проходит 4 стадии, так называемый воспроизводственный цикл: 1. Собственно производство – процесс создания материального блага, необхо-димого человеку. Это исходный пункт хозяйственной деятельности. 2. Распределение – процесс определения доли, пропорции, в создании которой принимает участие каждый хозяйствующий субъект. 3. Обмен – процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому. 4. Потребление – процесс использования результатов производства для удовле-творения определенной потребности, т.е. конечный пункт. На каждой стадии господствуют свои отношения, которые в совокупности об-разуют систему производственных отношений. Потребление одновременно является, и целью производства, и его мотивом. Так, потребление продукта => заказ на производ-ство нового продукта, но и возникновение потребностей без производства не возможно. Воспроизводственный цикл не замыкается, а в виду возросших потребностей после ста-дии потребления мы выходим на новую орбиту стадии производства, так называемое расширенное воспроизводство. Распределение и обмен всецело зависят от производства, так как распреде-лять и обменивать можно то, что произведено, но они в свою очередь, существенно вли-яют на производство. |