Опч. ответы опч. Понятие прав, свобод человека и гражданина

Скачать 340.81 Kb. Скачать 340.81 Kb.

|

|

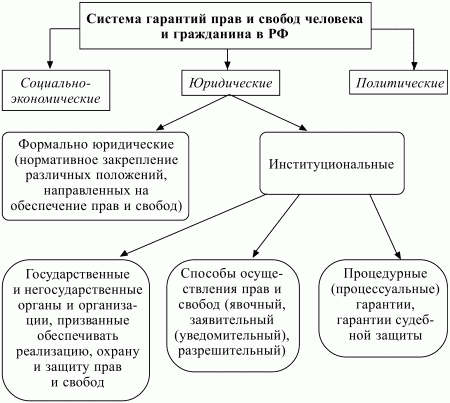

Понятие прав, свобод человека и гражданина Права человека – разновидность субъективных прав личности, которые имеют естественный характер и возникают в результате самого факта рождения человека, они неотчуждаемы, неотъемлемы, они являются непосредственно действующими, они признаются высшей социальной ценностью Субъективные права – это гарантированная государством мера возможного (допустимого) поведения личности свобода -- это самостоятельность социальных и политических субъектов, выражающаяся в их способности и возможности делать собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и целями. Будучи закрепленными в Конституции, свобода и право означают меру возможного поведения, т. е. определяют границу, рамки возможных действий, вид и меру поведения, возможность пользоваться благами для удовлетворения своих потребностей и интересов Понятия и классификация обязанностей человека и гражданина обязанность – это установленная Конституцией РФ точная мера общественно необходимого, должного, наиболее разумного и целесообразного поведения, направленного на удовлетворение интересов общества и личности Обязанности можно разделить на естественно-правовые, носителями которых выступают человека и общество, и юридические, носителями которых являются гражданин, государство, его органы и которые отражены в позитивном праве. Естественные обязанности соответствуют основным естественным правам человека (право на жизнь - обязанность «не убей», право собственности - обязанность «не укради») и они так же, как права, по мере развития общества постепенно конкретизируются и закрепляются в виде юридических обязанностей в законодательстве. В ряде стран законодатель, подчеркивая разницу между естественными и юридическими обязанностями, устанавливает обязанности человека (каждого) и обязанности гражданина Конституция Российской Федерации закрепляет следующие обязанности: ·- обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ст. 15 п.2); ·- обязанность в ходе экономической деятельности не допускать монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 34 п. 2); ·- обязанность не наносить ущерба окружающей среде (ст. 36 п. 2); ·- обязанность заботиться о детях и их воспитании (ст. 38 п. 2); ·- обязанность трудоспособных детей с 18 лет заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38 п.3); ·- обязанность получить основное общее образование (ст. 43 п. 4); ·- обязанность заботиться о сохранении культурного и исторического наследия, беречь памятники истории и культуры (ст. 44 п. 3); ·- обязанность уплаты налогов и сборов (ст. 57); ·- обязанность охраны природы и окружающей среды (ст. 58); ·- обязанность защиты Отечества (ст. 59); Сущность прав и свобод человека. Права и свободы человека [7]: -устанавливают сферу свободы и самоопределения личности, ее автономию; -упорядочивают и координируют общественные связи и отношения на основе общепризнанных международных норм и стандартов в области прав человека; -очерчивают границы деятельности государства, предотвращая неоправданное вторжение государства в сферу личной свободы человека, ставя преграды всевластию и возможному произволу государственных структур; -определяют параметры взаимоотношений человека и государства, ответственность последнего перед личностью и обществом; -обеспечивают раскрытие творческого потенциала каждой личности, устойчивое развитие общества, его стабильность и нормативную жизнедеятельность. Классификация прав и свобод человека. Одно из оснований - по политико-правовому статусу личности (это деление на права человека, т.е. права каждого индивида, и права гражданина, т.е. права лица, имеющего устойчивую правовую связь с государством). Другое основание классификации также связано с характером субъектов прав, свобод и обязанностей. Речь идет о разделении прав, свобод и обязанностей по степени персонификации субъекта на индивидуальные (права отдельного человека) и коллективные (права социальных общностей).    Личные (гражданские) (ч.1 ст. 20, ст.21, ст.22, ст. 23, ч.2 ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, ст. 28, ч.1 ст 29)        Политические (ст. 30, ст. 31, ч.1 ст. 32, ч.2 ст. 32, ч.5 ст.32) в зависимости от содержания  Экономические (ч.1 ст.34,ст. 35, ст. 36, ч. 1,3,4 ст.37)    Культурно-творческие (ч.1 и ч. 2 ст. 44) Социальные (ч. 5 ст.37, ч.1 ст. 39, ст. 40, ст. 41, ст. 42, ст. 43)   права гражданина РФ    права иностранного гражданина     в зависимости от принадлежности лица к конкретному государству    права лица без гражданства     права лиц в двойным гражданством     Общие в зависимости от состава субъекта    специальные   Одно из самых распространенных оснований классификации прав и свобод человека является так называемое генерациональное основание (от лат.generatio – рождение, размножение, поколение). В соответствии с генерационным подходом существуют «поколения», прав человека, под которым понимают основные этапы их развития, связанные с формированием представлений о содержании прав, а также с изменением механизмов обеспечения последних. 5 Гарантии прав и свобод человека и гражданина Гарантия (от фр. garantie) – ручательство, поручение, обеспечение, условие, обеспечивающее что-либо. Гарантии прав и свобод человека и гражданина являются составляющей, с одной стороны, правового статуса личности, с другой – более емкого понятия «конституционные гарантии», под которыми следует понимать совокупность правовых норм и институтов, обеспечивающих защиту конституционных принципов, прав человека, основ конституционного строя, выполнения конституционных обязанностей и функционирования различных органов публичной власти. Таким образом, гарантии прав и свобод человека и гражданина – это совокупность конституционно-правовых норм, институтов, средств, способов, механизмов и процедур, обеспечивающих реализацию, охрану и защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина. Система гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает следующие составляющие (схема 7): социально-экономические (материальные) гарантии – стабильность экономики, отношений собственности, эффективность налоговой системы и собираемости налогов и пр. (а отсюда – качественное выполнение различных социальных программ, эффективное осуществление личных, политических, социально-экономических и культурных прав и свобод); политические гарантии – демократический характер власти и соответствующий государственный режим, обеспечивающие политическую стабильность, высокий уровень политической культуры власти, личности, различных институтов гражданского общества; юридические гарантии – собственно правовые средства и способы реализации и защиты прав и свобод.  Схема 7. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. Юридические гарантии в свою очередь делятся на две группы: формально-юридические и институциональные гарантии. Формально-юридические гарантии заключаются в нормативном закреплении (непосредственно в Конституции РФ и в других законах) рассмотренных выше и других положений, направленных на обеспечение прав и свобод. Трудно переоценить значение таких конституционных положений, как провозглашение прав и свобод высшей ценностью в качестве одной из основ конституционного строя, определение соблюдения прав и свобод человека в качестве основной обязанности государства (ст. 2 Конституции РФ), закрепление основных прав и свобод на уровне Основного Закона (гл. 2) и признание общепризнанных норм и принципов международного права (в том числе международных стандартов в области прав человека) составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15), запрет применения любых неопубликованных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина (ч. 3 ст. 15), установление равенства каждого перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), закрепление за Президентом РФ функции гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80), запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55), предоставление каждому права защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами, включая самозащиту (ч. 2 ст. 45), и др. 6 Теория четырех поколений прав человека. К первому поколению прав традиционно причисляются гражданские (личные) и политические права, завоеванные в результате буржуазных революций в Европе и Америке и закрепленные в практике и законодательстве целого ряда государств. В каталог прав первого поколения входят права на свободу мысли, совести и религии; равенство перед законом; жизнь, свободу и безопасность личности; свободу от произвольного ареста, задержания и изгнания; рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом и др. В юридической литературе эти права ассоциируются с негативной свободой — свободой от вмешательства иных лиц и государства в осуществление прав и свобод человека Второе поколение прав — это социально-экономические и культурные права. Они оформились в ходе борьбы народов за улучшение своего экономического положения и повышение уровня культуры во второй половине XIX — начале XX в. В отличие от прав первого поколения с закрепленным за ними статусом негативной свободы эти права именуются позитивными. Это означает, что для их реализации требуется активная позиция государства. Для осуществления социальных прав государству требуется создавать социальные программы и контролировать их реализацию. К правам второго поколения относились права на труд, социальное обеспечение, отдых и досуг, защиту материнства и детства, образование, участие в культурной жизни общества и др. Третье поколение прав человека стало формироваться после Второй мировой войны. Природа этих прав порождает дискуссии. Некоторые авторы (Р. А. Мюллерсон, Е. А. Лукашева) признают их коллективными правами, которые могут осуществляться не отдельным человеком, а коллективом, основываются на солидарности субъектов этих прав. К правам третьего поколения причисляют права на мир, независимость, самоопределение, территориальную целостность, суверенитет, социальное и экономическое развитие, достойную жизнь, здоровую окружающую среду, общее наследие человечества, а также на коммуникацию. Четвертое поколение прав человека начало формироваться в 1990-х гг. Некоторые авторы причисляют к нему информационные права, под которыми понимается право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию об окружающей среде, о правовых явлениях и процессах и др. К четвертому поколению прав нередко относятся права человечества (на мир, ядерную безопасность, мирное изучение космоса, экологические и проч.). 7 Понятие и структура правого статуса личности. Регулирование положения личности в обществе осуществляется государством в формах, определяемых спецификой правовых норм и складывающихся на их основе правовых связей и отношений. Прежде всего, государство юридически закрепляет те фактические отношения, которые существуют у него с людьми, находящимися под воздействием государственной власти. Закрепление достигнутого в обществе уровня свободы его членов осуществляется с помощью правового статуса, который выступает важнейшим средством эффективного удовлетворения потребностей и интересов каждого человека, создания и использования условий всестороннего расцвета личности. Правовой статус личности включает в себя всю совокупность прав, свобод, законных интересов и обязанностей человека и гражданина, предусмотренных в принципах и нормах всего текущего законодательства. Принято выделять несколько видов правового статуса: 1) общий или конституционный статус человека и гражданина; 2) специальный или родовой статус определенной категории граждан; 3) индивидуальный статус, характеризующий пол, возраст, семейное положение и т. д.; 4) статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным и тройным гражданством; 5) отраслевые правовые статусы (уголовно-процессуальный, административно-процессуальный и др.); 6) статус физического лица и т. д. Важно подчеркнуть, что общий конституционный статус является единым и одинаковым для всех граждан государства, не зависящим от конкретных обстоятельств, т. е. базовым, исходным, делающим все иные статусы производными от него, дополняющими его. Если имеют место какие-то ограничения общего правового статуса личности, то они должны быть предусмотрены в принципах и нормах Конституции. В структуру конституционного статуса личности как интегративного понятия входят следующие компоненты: 1) гражданство; 2) право субъектность, включающая в себя правоспособность и дееспособность; 3) основные права, свободы, законные интересы и обязанности; 4) правовые принципы; 5) гарантии правового статуса, в числе которых особое значение имеет юридическая ответственность. Сердцевину или основу правового положения личности составляют ее права, свободы, законные интересы и обязанности в их единстве. Непререкаемость правового статуса личности, недопустимость какого-либо посягательства на него со стороны государства – устой правовой государственности. 8. Виды и принципы правового статуса личности в России. Принципы правового статуса - наиболее общие, основополагающие положения, закрепленные в главе 2 Конституции РФ, на которые опирается законодатель в процессе регламентации правового статуса человека и гражданина. Эти принципы наиболее универсальны, на них должны опираться все без исключения отрасли права, которые могут в дополнение к данным принципам вырабатывать свои собственные. Число принципов правового статуса человека и гражданина, рассматривающихся различными авторами, не одинаково. Это связано как с тем, что их точного перечня нет в Конституции РФ, так и с тем, что данные принципы развиваются и дополняются в текущем законодательстве. 1. Принцип гуманизма правового статуса человека и гражданина. Этот принцип находит свое выражение в норме ст. 2 Конституции РФ, устанавливающей, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Особое значение этой нормы подчеркивается ее расположением в структуре Конституции РФ: она относится к главе 1 - "Основы конституционного строя" и расположена в ней на втором месте.Данный принцип определяет как деятельность государства, так и содержание нормативно-правовых актов, и содержание иных прав человека и гражданина. Так, например, выдвижение на первое место личности человека обусловливает помещение в Конституции РФ на первое место личных прав и свобод, придает иное значение принципу социального государства и т. д. 2. Принцип неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ). Основные права не октроированы (дарованы) государством, сам факт рождения человека наделяет его правами. Принцип неотчуждаемости имеет два значения: - государство не вправе изъять или ограничить без веских оснований конституционные права и свободы; - человек не может взять на себя обязательство не осуществлять свои права. 3. Принцип самостоятельного осуществления человеком принадлежащих ему прав и свобод. Смысл этого принципа заключается в отказе государства и общества от детальной регламентации в законе того, что может делать человек, какие позитивные действия он вправе содержать. Конституция РФ, напротив, устанавливает ограничения свободы действий человека, закрепляя перечень тех действий, которые он не должен совершать. Основным критерием определения пределов этого ограничения выступают требования "необходимости защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства" (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Во всем остальном человек свободен в своих действиях, если при этом он не нарушает законных прав и интересов других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 4. Принцип гарантированности прав и свобод человека и гражданина. Одно лишь провозглашение прав и свобод человека и гражданина еще не означает фактического наделения ими субъектов правоотношений. Необходимы реальные гарантии того, что этих прав и свобод человек не может быть лишен без законных оснований. 5. Принцип равноправия. В тексте Конституции РФ понятия "равенство" и "равноправие" встречаются неоднократно, устанавливая важные принципы отношений как между людьми, так и между народами и субъектами РФ. Термин "равноправие" является юридически более точным, поскольку в нем заложены сразу два начала: "равенство" и "право". Поэтому он указывает не на фактическое равенство, а лишь на равенство прав, равенство перед правом. Поэтому в двух ключевых с точки зрения установления равноправия нормах - в ст. 5, говорящей о равноправии субъектов РФ и ст. 19, закрепляющей равенство прав человека и гражданина вне зависимости от перечисленных в ней обстоятельств - говорится не о фактическом, а о юридическом равенстве. 6. Принцип взаимосвязи прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Этот принцип действует в конституционном праве в нескольких аспектах. Первый - это взаимосвязь прав и обязанностей субъектов правоотношений. Если одна сторона правоотношения (физическое лицо или государство) обладает закрепленными законом правами, то другая выполняет по отношению к ней определенные обязанности, и наоборот. |