Методы клинического обследования больного животного. Правила работы и обращения с животными при их исследовании 13 История болезни 15 Схема общего клинического исследования и по системам 16 Введение

Скачать 302 Kb. Скачать 302 Kb.

|

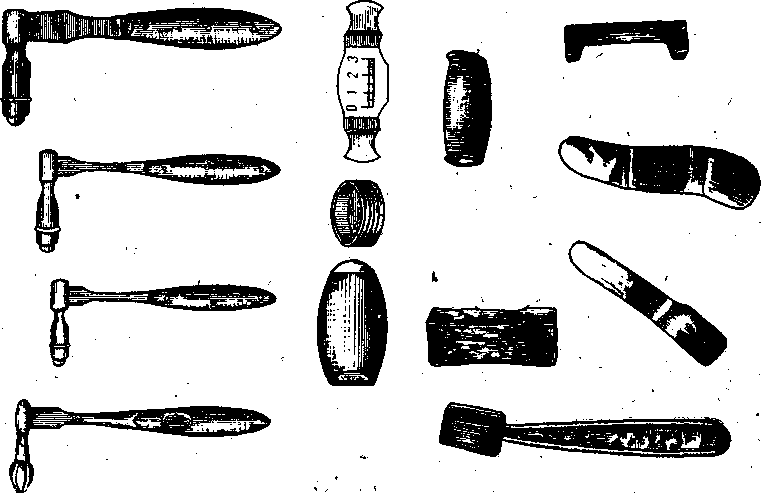

3.1. Общие методы клинического исследованияК общим методам клинического исследования каждого больного (независимо от характера патологического процесса) относятся: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и термометрия. ОсмотрНаружный осмотр - наиболее простой и ценный метод клинического исследования, которым широко пользуются в ветеринарной практике; он дает очень много для определения общего состояния больного и выявления таких симптомов заболевания, как ненормальности в положении тела и в состоянии кожи, слизистых оболочек, а также в других внешних особенностях животного. . Осмотр производят при дневном свете (или при хорошем искусственном освещении) и в определенной последовательности, начиная с головы и заканчивая конечностями. ПальпацияПальпация - метод исследования осязанием (соответствующие части тела ощупывают рукой или кончиками пальцев). Ощупывание дает представление о ряде свойств исследуемых органов и тканей; характере их поверхности, температуре, консистенции, форме, величине и чувствительности. Пальпацией определяют качество пульса и распознают происходящие вблизи поверхности тела внутренние движения. Рукой, введенной в ротовую полость, можно ощупать корень языка и глотку, а продвинутой в прямую кишку - органы брюшной полости (тонкий отдел кишечника, ободочную и слепую кишки), определяя при этом их расположение и степень наполнения. По силе сопротивления, ощущаемого при пальпации отдельных частей тела, различают консистенцию: мягкую, тестоватую, плотную, твердую и флюктуирующую. Мягкой консистенцией обладают размягченные ткани, скопления крови, лимфы, синовии или водянистого выпота. На тканях тестоватой консистенции при надавливании пальцем остается след в виде углубления, сравнительно быстро выравнивающегося. Ощущение плотной консистенции получается при ощупывании нормальной печени. Твердая консистенция, характерна для кости. Консистенция называется флюктуирующей, когда при надавливании рукой (пальцем) на стенку полости, содержащей жидкость, волнообразное движение последней распространяется в окружности и ощущается другой рукой. Пальпация может быть разделена на непосредственную, и посредственную или инструментальную. Чаще пользуются непосредственной пальпацией — ощупывание исследуемой части тела животного рукой или пальцами. В отдельных случаях прибегают к посредственной пальпации, пользуясь ручкой перкуссионного молотка (часто при диагностике плеврита). Способы пальпации. В зависимости от особенностей того или другого патологического процесса и от цели, которая при этом имеется в виду, применяются два вида пальпации 1) поверхностная и 2) глубокая. Поверхностная пальпацияпроизводится одной или обеими ладонями рук с вытянутыми пальцами, положенными на пальпируемую поверхность. Участки тела животного, подлежащие обследованию, проверяют легкими скользящими движениями пальцев. Этот способ пальпации используют главным образом при исследовании живота, грудной клетки, конечностей, суставов, для общей ориентации при исследовании животных. Глубокая пальпацияиспользуется для детального исследования и более точной локализации патологических изменений под кожей, в мышцах или в различных органах, расположенных в брюшной или тазовой полостях. Она производится более или менее значительным давлением пальцев. ПеркуссияПеркуссия осуществляется постукиванием по поверхности тела животного. Разнообразный характер получаемых при этом звуков зависит от физических особенностей приведенных в колебание частей тела. Методика и техника перкуссии. В основе метода перкуссии лежат звуковые явления, возникающие в результате колебательных движений перкутируемых частей тела животного. Плотные ткани (кости, сухожилия) звучат и проводят звук хорошо, а мягкие (мышцы, жир, кожа) слабо. По результатам перкуссии судят о физическом состоянии исследуемых частей тела и соответствующих органов; об анатомических же и патологических изменениях в органах можно получить представление, сопоставив и проанализировав данные перкуссии и других методов исследования. Непосредственная перкуссиязаключается в том, что одним или несколькими пальцами руки, сложенными вместе и слегка согнутыми, наносят короткий удар на исследуемую часть тела. При этом перкуссионные звуки в большинстве случаев оказываются мало интенсивными, что затрудняет дифференциацию и снижает их диагностическую ценность. В настоявшее время непосредственная перкуссия применяется редко. Перкуссия молоточком с плессиметром. По плессиметру, плотно прижатому левой рукой к подлежащей исследованию части тела, ударяют молоточком, который держат между большим и указательным пальцем правой руки. Молоточек должен падать на плессиметр перпендикулярно.  Рис. 1 Перкуссионные молоточки и плессиметры Этот метод перкуссии дает возможность вызвать сотрясение перку тируемой части на большой глубине, что особенно ценно при исследований крупных или упитанных животных. Плессиметр прикладывают всей поверхностью равномерно и плотно к перкутируемому органу. При несоблюдении этого условия воздух, оставшийся между плессиметром и поверхностью тела, изменяет в значительной степени перкуссионный звук. Движение руки, наносящей удар молотком, должно производиться только в лучезапястном суставе. Силу удара сообразуют с толщиной мускулатуры. Чтобы привести в колебание части, лежащие глубоко под толстым слоем мышц, требуется более сильная перкуссия. Качественное разнообразие звуков зависит главным образом от свойств перкутируемых органов (большей или меньшей их плотности), от содержания в них воздуха, а также от силы перкуссионного удара. Органы, и ткани, не содержащие воздуха, дают короткий и тихий звук, который называют тупым (звук бедра). Громкий, или ясный, звук получают при перкуссии органов, содержащих воздух. Ясность звука, его продолжительность и сила обусловливаются не только силой перкуссионного удара, но и количеством воздуха> в органе, его эластичностью и толщиной грудной клетки. Эти факторы могут влиять на образование при перкуссии различных вариаций звука с переходом его от ясного к тупому (звуки притупленный, металлический и тимпанический). В зависимости от числа колебаний ясный звук может бить тимпаническим или нетимпаническим (атимпаническим). |