Предмет экономической теории

Скачать 0.5 Mb. Скачать 0.5 Mb.

|

|

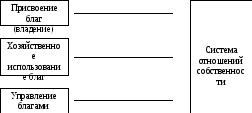

Абсолютные потребности порождены современным уровнем развития мировой экономики. Действительные потребности отвечают уровню развития экономики определенной страны. Платежеспособные - потребности, которые человек может удовлетворить в соответствии с собственными доходами и уровнем цен (т. е. они определяются соотношением цен на предметы потребления и денежные доходы населения). Экономические интересы -- это осознание потребности существования различных субъектов хозяйствования. Экономические интересы имеют такие особенности: а) они являются объективными, поскольку объективны сами экономические отношения; б) они являются материальными. Экономические интересы можно классифицировать прежде всего по субъектам их реализации как государственные, групповые и личные. В структуре интересов выделяют производственные (связанные с организацией производства) и непроизводственные (связанные с удовлетворением личных потребностей производителя и его потребностей как члена общества). Закон Повышения Потребностей - экономический закон, определяющий причинно-следственную связь между развитием общественного производства и процессом количественного роста и обогащения потребностей общества. С развитием производительных сил общества происходит исчезновение одних и возникновение других, более широких и качественных потребностей. Всеобщий экономический закон возрастания потребностей отражает внутренне необходимые, существенные и постоянные взаимосвязи между производством и потреблением, потребностями и существующими возможностями их удовлетворения. Согласно этому закону непрерывное развитие потребностей является движущей силой экономического и духовного прогресса человечества, что, в свою очередь, стимулирует возникновение все новых и новых потребностей. 3. Товар и его свойства. Товар- это благо предназначенное и возможное для обмена. Товар обладает двумя свойствами: способностью удовлетворять какую-либо потребность человека и способностью к обмену. Способность товара удовлетворять ту или иную потребность человека составляет его потребительную стоимость. Потребительные стоимости образуют натурально-вещественное содержание ВВП. Потребительные стоимости делятся на две группы: вещественные продукты и услуги (полезный эффект). Своеобразие потребительной стоимости услуг состоит в том, что их полезность заключается не в свойствах вещи (как в случае с вещественным продуктом), а в полезном эффекте «живого» труда (например, учителя, врача и т.д.). Именно полезный эффект услуги является объектом купли-продажи, когда услуга приобретает форму товара. Потребительные стоимости товаров разграничиваются на реальные потребительные стоимости, обусловленные естественными свойствами того или иного продукта труда и формальные потребительные стоимости в условиях рыночной экономики. Примером формальной потребительной стоимости может быть потребительная стоимость денег, обусловленная не естественными свойствами вещи (бумаги, металла, из которых изготовлены денежные знаки), а социально-экономической ролью денег — выражения стоимости товара. Примером формальной потребительной стоимости, кроме денег, являются акции, облигации, чеки, векселя, сертификаты, рабочая сила как товар. Товар обладает не только свойством удовлетворять потребности человека, но и свойством вступать в отношения с другими товарами, обмениваться на другие товары. Способность товара к обмену в определенных количественных пропорциях есть меновая стоимость. Меновая стоимость (ценность) — количественное соотношение, выражающее стоимость одного товара через стоимость другого. Например, если пару ботинок можно обменять на два стула, то это значит, что меновая стоимость пары ботинок составляет два стула, а меновая стоимость двух стульев – пару ботинок. Когда эти меновые отношения выражаются в денежной форме (2 стула = 40 фунтам стерлингов), меновая стоимость превращается в цену товара. 4.Функции денег. Деньги- это товар особого рода служащий эквивалентом обмена. Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег). Цена товара выполняет такую же измерительную роль, как в геометрии длина у отрезков, в физике вес у тел. Для измерений не требуется досконально знать, что такое пространство или масса, достаточно уметь сравнивать искомую величину с эталоном. Денежная единица является эталоном для товаров. Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене. Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели. Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от инфляции. Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнеру вызвали появление мировых денег. Они функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства. 5.Экономическое содержание категории собственности. Собственность есть исторически определенный способ присвоения (отчуждения) человеком жизненных благ, или отношение по поводу присвоения благ между владельцами и не владельцами жизненных благ, а также между владельцами разных их видов. К. Маркс рассматривал собственность как общественное отношение. Маркс акцентировал внимание на то, что собственность есть не вещь и не отношение человека к вещи, взятое само по себе, что собственность есть отношение между людьми в их отношении к вещам. Собственность – такое отношение людей по поводу вещей, которое наделяет и людей, и вещи особыми социальными качествами: делает людей собственниками, а вещи – их собственностью. Каждая вещь всегда является не только потребительной ценностью, но обязательно одновременно чьей-то собственностью. Структура отношений собственности.  Марксизм, в трактовке собственности как экономического отношения, основное внимание уделяет анализу роли собственности в формировании классовых отношений; развитие собственности сводилось к историческому процессу обобществления. На этой основе в советской экономической литературе все работы по собственности были направлены на доказательство того, что: собственность — это составная часть производственных отношений; собственность на средства производства определяет характер всех других отношений; собственность на средства производства определяет характер соединения работников со средствами производства; для каждой общественно-экономической формации характерны разнообразные, но свои формы собственности. Однако, глубоких исследований собственности с точки зрения ее влияния на экономическую эффективности при социализме не было. Кроме того, обсуждалась, и до сих пор обсуждается проблема соотношения и главенства экономической или юридической категорий собственности. Основополагающее место большинством экономистов отводилось экономический строй общества. Есть и другая точка зрения. Так, Шкредов В.П. утверждает, что собственность — это только юридическая категория и, что попытки экономистов обнаружить собственность саму по себе приводит лишь к тому, что юридические явления выдаются за экономические. Как экономическая категория, собственность выражает не отношение человека к вещи или материальным и другим благам, а отношения между людьми по поводу присвоения вещей, материальных благ в обществе. Вещи или материальные блага не являются собственностью сами по себе. Они становятся собственностью тогда, когда между людьми возникают отношения по поводу их присвоения. Следовательно без общества не может быть собственности. Поскольку собственность — это экономические отношения, то в ней выделяют объект присвоения, субъект присвоения и само экономическое содержание собственности.1 Объектом собственности может быть средство производства, предметы потребления, капитал, результаты интеллектуальной и творческой деятельности, информация, рабочая сила и другие объекты. Среди всех объектов решающая роль принадлежит собственности на средство производства. Именно она определяет характер тех экономических отношений, которые складываются между людьми в процессе производства, распределения, обмена, потребления в обществе. Собственность на средства производства придаёт качественную определённость существующей в обществе социальной экономической системе, определяет её сущность. Под воздействием научно-технического прогресса сформировалась и набирает силу интеллектуальная и информационная собственность. В развитых странах интеллектуальной собственности придаётся большое значение. Она охраняется законом и поддерживается государством. В некоторых странах выделяют 3 вида собственности:2 1. Частная, которая закрепляется законодательно, в виде владения патентом или лицензии. 2. Общественная — она представляет собой совокупность знаний и идей, принадлежавших государству или обществу в целом и охраняемых законом. 3. Промежуточная — она представляет собой ту научно-техническую информацию, которую невозможно долго удерживать «в одних руках» при помощи патентов и лицензий.1 С экономической точки зрения собственность это экономические отношения, которые позволяют субъекту извлечь из объекта собственности пользу для себя, удовлетворить частный интерес. С точки зрения собственника интерес можно назвать рациональностью. Этот интерес может совпадать с общественным интересом, а потому может быть частью его, но может не совпадать, но всегда экономический интерес связан с возможностью удовлетворить потребности собственника.2 Собственности присуще и волевое содержание, поскольку именно суверенная воля собственника определяет бытие принадлежащей ему вещи. Собственность - это общественное отношение. Без отношения других лиц к принадлежащей собственнику вещи как к чужой не было бы и отношения к ней самого собственника как к своей. Содержание собственности как общественного отношения раскрывается при посредстве тех связей и отношений, в которые собственник необходимо вступает с другими людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Итак, собственность - это общественное отношение, которому присущи материальный субстрат и волевое содержание. Собственность - это имущественное отношение, причем в ряду имущественных отношений она занимает главенствующее место. Этого, однако, для характеристики собственности недостаточно.3 Необходимо показать, в каких конкретных формах могут выражаться волевые акты собственника в отношении принадлежащей ему вещи. Разумеется, речь не идет о том, чтобы выстроить в ряд перечень таких актов. Это и невозможно, ибо в принципе собственник может совершать в отношении своей вещи все, что не запрещено законом, либо не противоречит социальной природе собственности. Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выражается во владении, пользовании и распоряжении ею. К ним, в конечном счете, сводятся конкретные акты собственника в отношении вещи.1 Экономическое содержание собственности характеризуется через следующие моменты: а) взаимосвязь двух парных категорий: присвоение – отчуждение, обособление - обобществление; б) способ соединения вещественного и личного факторов производства; в) способ распределения доходов; г) субъектно-объектный анализ.2 Прежде всего, экономическое содержание собственности можно раскрыть на основе анализа двух моментов. С одной стороны – механизма и форм присвоения той или иной общностью (индивид, группа, общество) средств производства, а также результатов деятельности. С другой стороны, соответствующих форм их отчуждения от других хозяйственных единиц и общества в целом. Присвоить – значит превратить какой-то объект отношений в собственную жизнедеятельность данного субъекта этих отношений сообразно функциям, выполняемым им в жизнедеятельности общества в целом. Отчуждение означает невозможность превращения какого-то объекта в собственную жизнедеятельность другими субъектам. 6.Теория прав собственности. Под системой прав собственности понимается множество норм, регулирующих доступ к редким ресурсам. Система прав собственности устанавливаются или государством, или обычаями, традициями, моральными и религиозными установками. Права собственности представляют собой «пучки правомочий» на принятие решений по поводу ресурсов. Каждый пучок может расщепляться на отдельные правомочия. Оноре определил следующие правомочия, входящие в пучок прав собственности: 1. Право владения. 2. Право пользования. 3. Право управления. 4. Право на доход. 5. Право на капитальную ценность вещи (определение дальнейшей судьбы). 6. Право на безопасность (защита от экспроприации). 7. Право на завещание и наследование. 8. Бессрочность. 9. Запрещение вредного использования. 10. Ответственность в виде взыскания. 11. Остаточный характер, т.е. обязательность возврата переданных комулибо правомочий по истечении срока. Обмен отдельными правомочиями происходит на рыночной основе. По Коузу, «в результате переговоров между собственниками тот из них, кто из обладания правом способен извлечь большую выгоду, выкупит его у того, кто рассматривает своё право как меньшую ценность». Для эффективной работы рынка необходимо «спецификация» прав собственности. Спецификация – это точное определение всех правомочий собственника. Если набор прав четко определен, но нет достаточной защиты, то увеличивается риск неопределенности. В реальном мире не может быть стопроцентной защиты и спецификации правомочий, поскольку для этого необходима полная, исчерпывающая информация. Когда права неточно установлены, либо правомочия попадают под ограничения, которые снижают эффективность использования ресурсов и их ценность, тогда образуется место для Размывания. 7.Формы собственности и их характеристика. Истории известны разные типы собственности, главными из которых являются общая и частная. Исторически исходной была общая собственность. Она основывалась на общем труде и совместном присвоении его результатов. В дальнейшем появилась частная собственность. В России в соответствии с законом признаются частная, государственная, коллективная и иные формы собственности. Частная собственность – это такая форма собственности, при которой правом владения, пользования и распоряжения, включая передачу или продажу имущества и дохода, обладает отдельный индивид (семья). Здесь собственность выступает в двух видах: трудовая и нетрудовая. Субъекты трудовой частной собственности – единоличные крестьяне, ремесленники и другие лица, которые живут своим трудом. Второму виду частной собственности свойственно обогащение за счет чужого труда. Когда основная масса средств производства попадает в руки немногих лиц, это означает отчуждение остальной части общества от этих благ. Тогда возникают имущественное неравенство и поляризация общества. Государственная собственность – это такая система отношений, при которой управление и распоряжение объектами собственности осуществляют представители государственной власти. Государственная собственность существует на уровне всего народного хозяйства (федеральная собственность); на уровне края, области (коммунальная собственность); на уровне района, города, села (муниципальная собственность). Коллективная собственность – это такая система экономических отношений, при которой трудовой коллектив совместно владеет, пользуется и распоряжается средствами и продуктами производства. Формами коллективной собственности в России в настоящее время являются кооперативная, акционерная, собственность трудовых коллективов, общественных организаций и т. п. 8.Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. Экономические системы – совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих определенную целостность, экономическую структуру общества; единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических благ. Факторы, влияющие на экономическую систему: − внешняя среда (заграница, степень открытости, участие в МРТ); − природная среда (природа, климат, полезные ископаемые); − социальная среда (общественное устройство, власть, законы). Главная цель экономической системы – удовлетворение потребностей общества. Основные вопросы экономической системы: что? как? для кого производить? Элементы экономических систем: 1) субъектный подход выделяет 3 группы экономических субъектов: фирмы (предприятия); домашние хозяйства; государство; 2) системный подход разделяет экономическую систему на цех, предприятие, отрасль, национальная экономика, мировая экономика; 3) марксистский подход выделяет производительные силы (вещественные, личностные и другие факторы, обеспечивающие производство) и производственные отношения (устойчивые связи и взаимодействие людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления). Классификация экономических систем: 1) по степени вовлечения в международное разделение труда: открытая и закрытая; 2) цивилизационный подход (приоритет общечеловеческих ценностей): капитализм и социализм; 3) по формам собственности на средства производства (формационный подход К. Маркса): первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический; 4) по меновым отношениям (Б. Гильденбрандт): натуральное хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство; 5) по преобладанию определенного вида хозяйства (К. Бюхер): домашнее хозяйство, городское хозяйство, народное хозяйство; 6) по уровню развития техники и технологии технологи (теория индустриального общества Д. Белла): доиндустриальное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество; 7) по стадиям экономического роста (У. Ростоу): традиционное общество, переходное общество, общество экономического «сдвига», общество экономической зрелости, общество высокого массового потребления; 8) по способам регулирования хозяйственной жизни: традиционная экономика, капитализм (чистый рынок), командно-административная экономика, смешанная (рыночная) экономика. 9.Условия формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка». Свободный (конкурентный) рынок — это саморегулирующаяся система, которая достигает результатов и поддерживает своё равновесие самопроизвольно, без вмешательства внешних сил. Система условий формирования свободного рынка: Экономические условия: - свободный выбор форм собственности; - свободное ценообразование; - конкуренция; - свободный выбор видов деятельности; - определение налоговой, финансовой и кредитной политик, стимулирующих развитие производства. Правовые условия: - государственное регулирование (поддержка, защита интересов предпринимателей, санкции -для тех, кто нарушает законы); - права на участие людей в управлении производством, а также участие в митингах, забастовках и др.; - обеспечение прав человека. Социальные условия: - система оплаты труда в соответствии с трудовым вкладом; - система социальной помощи детям, молодежи; - система социального обеспечения пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов, престарелых. Социально-психологические и социально-культурные условия самовыражения личности и уважения к ней: - обеспечение свободы развития личности; - свобода политической деятельности; - система социальной ответственности; - система удовлетворения духовных потребностей. Провалы рынка - неспособность рыночных механизмов удовлетворительно решать важные для общества социально-экономические проблемы, несовершенство рыночных институтов и инструментов; фиаско рыночных отношений, не обеспечивающих рациональное распределение и использование ресурсов, свидетельствующее о необходимости государственного вмешательства в экономику. |