философия и её методы. философия. Представлении о мире и месте в нем человека, об отношении человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленная этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, ценностные ориентации

Скачать 88.17 Kb. Скачать 88.17 Kb.

|

|

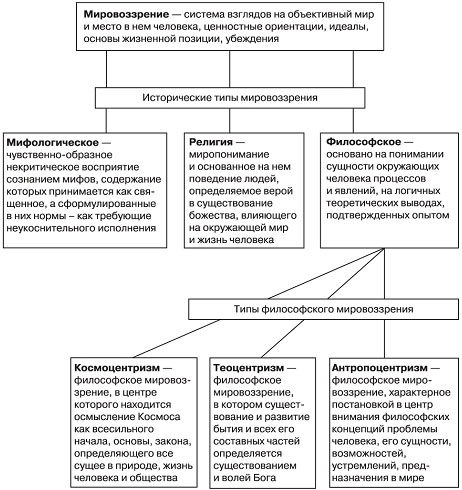

Мировоззрение – система представлении о мире и месте в нем человека, об отношении человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленная этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, ценностные ориентации. Структура мировоззрения включает в себя: 1)Знания - совокупность сведений об окружающем мире. Они являются исходным звеном, "клеточкой" мировоззрения. Знания бывают научными, профессиональными (военными), повседневно-практическими. Чем солиднее запас знаний у человека, тем более серьёзную опору может получить его мировоззрение. Однако в мировоззрение входят не все знания, а лишь те из них, которые нужны человеку для ориентации в мире. Если нет знаний, то нет и мировоззрения. 2)Ценности - это особое отношение людей ко всему происходящему в соответствии с их целями, потребностями, интересами, тем или иным пониманием смысла жизни. Ценности характеризуются такими понятиями, как "значимость", "полезность" или "вредность". Значимость показывает степень интенсивности нашего отношения - что-то трогает нас больше, что-то меньше, что-то оставляет нас спокойными. Полезность показывает нашу практическую нужду в чём-то. Ею могут характеризоваться материальные и духовные ценности: одежда, кров, орудия труда, знания, умения и т.д. Вредность - это наше негативное отношение к какому-то явлению. 3)Эмоции - это субъективная реакция человека на воздействие внутренних и внешних раздражений, проявляющихся в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и т.д. Жизнь постоянно рождает в людях сложную гамму эмоций. Среди них могут быть "мрачные" эмоции: неуверенность, бессилие, печаль, горе и т.д. Вместе с тем, людям присущ целый спектр "светлых" эмоций: радость, счастье, гармония, удовлетворённость жизнью и др. Мощный импульс мировоззрению дают нравственные эмоции: стыд, совесть, долг, милосердие. Ярким выражением влияния эмоций на мировоззрение служат слова знаменитого философа И. Канта: "Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне". 4)Воля - способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для её осуществления. Это придаёт всему составу мировоззрения особый характер, позволяет человеку своё мировоззрение претворять в жизнь. 5)Убеждения - взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие их жизненным интересам. Во имя убеждений люди порой рискуют жизнью и даже идут на смерть - так велика их побудительная сила. Убеждения - это знания, соединённые с волей. Они становятся основой жизни, поведения, действия личности, общественных групп, наций, народов. 6)Вера - это степень доверия человека к содержанию имеющихся у него знаний. Диапазон человеческой веры весьма широк. Он простирается от практической очевидности до религиозных верований или даже легковерных принятий нелепых вымыслов. 7)Сомнение - критическое отношение к каким-либо знаниям или ценностям. Сомнение - обязательный элемент самостоятельного мировоззрения. Фанатичное, безоговорочное принятие каких-либо взглядов без собственного критического осмысления называют догматизмом. Предмет философии – всеобщие свойства и связи (отношения) действительности – природы, общества, человека, отношения объективной действительности и субъективного мира, материального и идеального, бытия и мышления. Предмет философии существует объективно, независимо от философии. Всеобщие свойства и связи существовали и тогда, когда никакой философии еще не было. Содержание философии – проблемы и их исследование, опирающееся на определенные философские принципы, законы и категории, они не существуют и не могут существовать независимо от философского учения.  Функции философии — основные направления применения философии, через которые реализуются ее цели, задачи, назначение. Принято выделять следующие функции философии: • мировоззренческую; • методологическую; • мыслительно-теоретическую; • гносеологическую; • критическую; • аксиологическую; • социальную; • воспитательно-гуманитарную; • прогностическую Мировоззренческая функция способствует формированию целостности картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с окружающим миром. Методологическая функция заключается в том, что философия вырабатывает основные методы познания окружающей действительности (см. вопрос 3 "Предмет и методы философии"). Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что философия учит концептуально мыслить и теоретизировать — предельно обобщать окружающую действительность, создавать мыслительно-логические схемы, системы окружающего мира. Гносеологическая — одна из основополагающих функций философии — имеет целью правильное и достоверное познание окружающей действительности (то есть механизм познания). Роль критической функции - подвергать сомнению окружающий мир и существующее знание, искать их новые черты, качества, вскрывать противоречия. Конечная задача данной функции — расширение границ познания, разрушение догм, окостенелости знания, его модернизация, увеличение достоверности знания. Аксиологическая функция философии (в переводе с греческого axios — ценный) заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей - мораль- но-нравственных, этических, социальных, идеологических и др. Цель аксиологической функции — быть "ситом", через которое пропускать все нужное, ценное и полезное и отбрасывать тормозящее и отжившее. Аксиологическая функция особенно усиливается в переломные периоды истории (начало средних веков — поиск новых (теологических) ценностей после крушения Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис капитализма конца XIX — начала ХХ вв. и др.). Социальная функция — объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, указать пути их устранения или смягчения, совершенствования общества. Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, чтобы культивировать гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать тенденции развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и общества. Основными методами философии (путями, средствами, с помощью которых осуществляется философское исследование) являются: диалектика, метафизика, догматизм, эклектика, софистика, герменевтика. Диалектика — метод философского исследования, при котором вещи, явления рассматриваются гибко, критически, последовательно, с учетом их внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположностей. Метафизика — метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются: обособленно, сами по себе, а не с точки зрения их взанмосвязанаости; статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, развития); однозначно (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания противоречиям, не осознается их единство). Догматизм — восприятие окружающего мира через призму догм – раз и навсегда принятых убеждений, недоказуемых, «данных свыше» и носящих абсолютный характер. Данный метод был присущ средневековой теологической философии. Эклектика — метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, пе имеющих единого творческого начала фактов, понятий, концепций, в результате, которого достигаются поверхностные, но внешне правдоподобные, кажущиеся достоверными выводы. Часто эклектика применялась для обоснования каких-либо взглядов, идей, привлекательных для массового сознания, но не имеющих реальной ни онтологической, ни гносеологической ценности и достоверности (в средние века — в религии, в настоящее время — в рекламе). Софистика — метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и некорректно поданных, как истинных, посылок (суждений). Либо новой посылки, логически истинной, но ложной по смыслу либо любой иной выгодной для человека, принимающего данный метод. Софистика была распространена в Древней Г реции, имела цель не получения истины, а победы в споре, доказательства «чего угодно кому угодно» и использовалась как прием ораторского искусства. Герменевтика — метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов. Широко распространен в западной философии. Итак, наука и философия - не одно и тоже, хотя у них и немало общего. Общее между философией и наукой заключатся в том, что они: 1. Стремятся к выработке рационального знания; 2. Ориентированы на установление законов и закономерностей исследуемых объектов и явлений. Разное - в том что: 1. Философия всегда представлена адресно, т.е. тем или иным философом, когда его идеи, труды могут быть самодостаточными и не зависеть от того, разделяют или не разделяют их другие философы. Наука же в конечном счёте - плод коллективного труда; 2. Философия не может дать точного прогноза, т.е. не может экстраполировать достоверные знания в будущее, ибо таковыми не обладает. Отдельный философ на основе определённой системы взглядов может лишь предсказывать, но не прогнозировать или моделировать, как доступно ученому. |