Конспект анализаторы. Конспект Анализаторы (1). Представляют собои периферическую часть анализаторов. Они осуществляют рецепцию и образование нервного импульса

Скачать 2.3 Mb. Скачать 2.3 Mb.

|

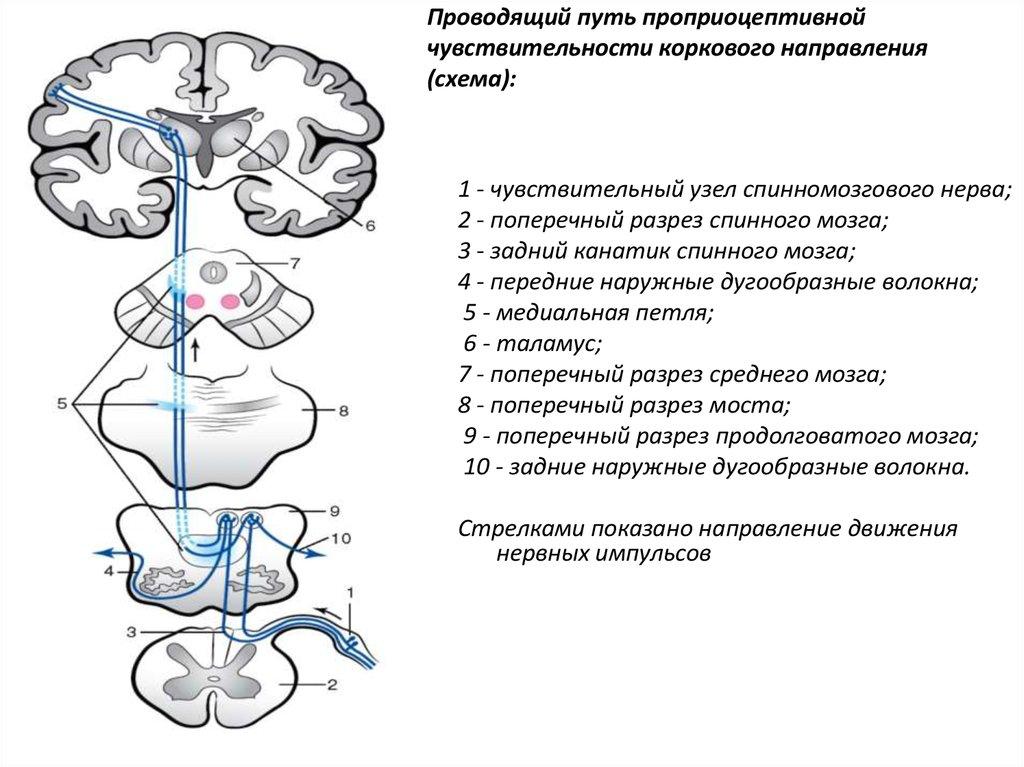

|

Введение 1) Органы чувств представляют собой периферическую часть анализаторов. Они осуществляют рецепцию и образование нервного импульса. 2) Анализатор — функциональная единица, отвечающая за восприятие и анализ сенсорной информации одного вида (термин ввел И. П. Павлов). Три звена слухового анализатора, состоит из: Периферического - слуховые рецепторы внутреннего уха Проводникового - слухового нерва Центрального - височной доли коры больших полушарий 3) У человека шесть органов чувств: орган зрения — глаз орган слуха — ухо орган осязания — кожа орган обоняния — нос орган вкуса — язык орган равновесия — вестибулярный аппарат 4) Проприорецепторы (проприоцепторы) — рецепторы опорно-двигательного аппарата, позволяющие определить, например, напряжение и степень растяжения мышц и сухожилий. Интерорецепторы (интероцепторы) — расположены во внутренних органах и воспринимают внутренние стимулы, например, информацию о состоянии внутренней среды организма. Зрительный анализатор Глаз располагается в глазнице окружен мягкими тканями (жировая клетчатка, мышцы, нервы и др.) Спереди он покрыт конъюнктивной и прикрыт веками. Глазное яблоко состоит из трех оболочек, ограничивающих внутреннее пространство на пререднюю, заднюю камеры глаза, а также пространство, заполненное стекловидным телом - стекловидная камера. Оболочки глазного яблока: а) наружная (фиброзная); Роговица - передняя часть наружной оболочки, лишённая кровеносных сосудов. Она богата рецепторами, за счет своей прозрачности обеспечивает преломление световых лучей на 65-68 %. Склера (белочная оболочка) - непрозрачная внешняя оболочка глазного яблока, переходящая в передней части глазного яблока в прозрачную роговицу. К склере крепятся 6 глазовидных мышц. В ней находятся небольшое количество нервных окончаний и сосудов. б) средняя (сосудистая); Сосудистая оболочка глаза - средняя оболочка глазного яблока. Играет важную роль в обменных процессах, обеспечивая питание гласа и выведение продуктов обмена. Она богата кровеносными глазного яблока. Ресничное тело имеет ресничные отростки (их около 70). Отростки содержат много кровеносных сосудов, которые обусловливают их функцию - образование жидкости (водянистой влаги), которая заполняет камеры глаза). В толще ресничного тела находится ресничная мышца, которая является частью аккомодационного аппарата. в) внутренняя (сенсорная) – сетчатка; Внутренняя оболочка глазного яблока - сетчатка состоит из двух листков - внутреннего светочувствительного (нервная часть) и наружного пигментного. Пигментный слой поглощает световые лучи, предотвращая их отражение. К пигментному эпителию прилепит слой палочек и колбочек, которые представляют собо периферические отростки фоторецепторов. Светочувствительном слое присуцтвуют колбочки и палочки. Палочки - рецепторы сумеречного зрения, находятся на периферии печатки; содержат пигмент родопсин. Колбочки - рецепторы древнего и цветового видения, т.е. Осуществляют дневное зрение и воспринимают цвета. Содержат зрительный пигмент йодопсин. Большая часть колбочек располагается в средней части сетчатки и образует так называемое желтое пятно. Части сетчатки: Зрительная распространяется от зубчатой линии до ДЗН. Содержит фоторецепторы, воспринимающие световые раздражения и превращающие их в нервный процесс. Слепая покрывает ресничное тело и заднюю поверхность радужки до зрачкового края. Имеет только пигментный слой. 3) Ядро глазного яблока. а) Стекловидное тело - желеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем отделе глаза. Оно состоит из 98,5 % воды и 1,5 % твердого остатка. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, участвует во внутриглазной обмене веществ. Лучи света, отражаясь от предметов, проходят через оптические среды и собираются на сетчатке, где фокусируется изображение предметов. б) Хрусталик глаза - двояковыпуклая линза, диаметром 9-10 мм, толщина 3-4 мм. Хрусталик - образован эпителиальными клетками, которые синтезируют прозрачный белок кристаллик, не имеет нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов. Прозрачность хрусталика зависит от химического состава внутриглазной жидкости. Аккомодация глаза - это настройка оптической системы глаза к рассаживанию равноудалённых объектов. Аккомодация осуществляется за счет работы ресничной мышцы, которая регулирует кривизну хрусталика, а следовательно, его способность преломлять свет. Изменение преломляющей способности хрусталика позволяет фокусировать изображение на печатке при изменении расстояния до объекта. в) Камеры глаза с «водянистой влагой» Их всего две: передняя и задняя камера. Передняя камера глазного яблока - маленькая полость, находящиеся позади роговицы и перед радужкой. Она заполнена водянистой влагой. В периферическом отделе передней камеры имеется угол передней камеры - пространство между роговицей, склерой, ресничным телом и радужкой. Здесь находится трабекулярная сеть Шлеммова канала, которая служит для дренажа водянистой влаги. Задняя камера ограничена спереди радужкой, по периферии ресничными отростками и сзади хрусталиком. Задняя камера заполнена водянистой влагой и сообщается через зрачок с передней камерой. Водянистая влага - прозрачная жидкость, которая заполняет обе камеры глазного яблока. Она секретируется ресничными отростками ресничного тела в заднюю камеру. 4) Вспомогательный аппарат глаза: – веки, – ресницы - то отдельные волоски, расположенные по краям верхнего и нижнего век глаза. На верхнем веке располагается примерно 150–250 ресничных волосков, а на нижнем — значительно меньше — от 50 до 150. – брови - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом. Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей. Брови являются средством коммуникации, с их помощью мимически выражаются такие эмоции, как удивление, испуг, недовольство и прочее. – конъюнктива - тонкая прозрачная ткань, покрывающая глаз снаружи и заднюю поверхность век. Главная функция конъюнктивы состоит в секреции слизистой и жидкой части слезной жидкости, которая смачивает и смазывает глаз – слёзный аппарат - состоит из слезной железы, выделяющей слезы в конъюнктивальный мешок, и из начинающихся в последнем слезоотводящих путей. – жировое тело орбиты - заполняет пространство между стен-ками глазницы и глазным яблоком с его мышцами. Жировое тело образует мягкую и эластичную основу для глазного яблока, выполняет амортизационную функцию. Фасция отделяет жировое тело от глазного яблока, между ни-ми остается щелевидное пространство, которое обеспечивает подвижность глазного яблока. – глазная фасция - отделяет глазное яблоко от орбитального жира и образует муфту, в которой двигается глаз. – 6-ть глазодвигательных мышц - Мышцы, участвующие в поворотах глаз. Расположены внутри глазницы и крепятся к глазному яблоку. При их сокращении глазное яблоко поворачивается, направляя взгляд в соответствующую сторону. 5) Проводящий путь - это путь, который проделывают нервные импульсы от фоторецепторов сетчатки до нервных центров головного мозга. Рецепторы и 1-ый нейрон - палочки и колбочки сетчатки 2-ой нейрон - биполярные клетки сетчатки 3-ий нейрон - мультиполярные клетки сетчатки, аксоны которых образуют зрительный нерв. Медиальные части нервов образуют зрительный перекрест, от которого идут зрительные тракты 4-ый нейрон - подкорковые центры - верхние холмики четверохолмия, латеральные коленчатые тела и подушка таламуса Корковое ядро - на медиальной поверхности затылочной доли, по краям шпорной борозды (клин и язычная извилина) Корковый конец зрительного анализатора - это участок коры, в который приходит информация. Состоит из ядра и рассеянной зоны. Рассеянная зона – это нейроны, которые находятся в покое («спящие нейроны»), но могут активизироваться при поражении ядра. Все корковые концы анализаторов делятся на 2 группы: 1. Корковые концы анализаторов I сигнальной системы – реагируют на импульсы из внешней и внутренней среды, есть у человека и животных, служат для связи организма с внешней и внутренней средой. 2. Корковые концы анализаторов II сигнальной системы – есть только у человека, так как обеспечивают общение с себе подобными за счет способности к членораздельной речи. Слуховой и вестибулярный анализаторы Преддверно-улитковом орган; Расположен в пирамиде височной кости и делится 3 отдела: наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное, среднее и часть внутреннего уха - улитка составляют вместе орган слуха. Другая часть внутреннего уха - его преддверие и полукружные каналы относятся к органу равновесия. 2) Строение наружного уха: а) Ушная раковина - представляет собой изогнутую пластинку классического хряща, покрытую с обеих сторон надхрящницей и кожей, только нижняя часть ее содержит жировую клетчатку и лишена хрящевой основы Наружный слуховой проход - образная трубка длинной приблизительно 3 см и диаметром 0,7 см, которая открывается слуховым отверстием и отделяется от полости среднего уха барабанной перепонкой. Ушные мышцы: Передняя ушная мышца Начало: сухожильный шлем Прикрепление: кожа ушной раковины Функция: тянет ушную раковину вперед Верхняя ушная мышца: Начало: сухожильный шлем Прикрепление: хрящ ушной раковины Функция: тянет ушную раковину вверх Задняя ушная мышца: Начало: сосцевидный отросток Прикрепление: хрящ ушной раковины Функция: тянет ушную раковину назад б) Барабанная перепонка - звуковые колебания, пройдя наружный слуховой проход, наталкиваются на барабанную перепонку, отделяющую наружное ухо от барабанной полости. Барабанная перепонка располагается под углом 55 градусов по отношению к слуховому проходу. Барабанная перепонка начинает колебаться, когда на нее падают звуковые колебания со стороны наружного слухового прохода. Она может менять свое натяжение в зависимости от силы звука. 3) Строение среднего уха: а) Барабанная полость - расположена между наружным и внутренним ухом, имеет форму бубна, поставленного на ребро объемом около 1 см^3. б) Слуховые косточки. В среднем ухе расположены три слуховые косточки: Молоточек - неподвижно соединен с барабанной перепонкой. Наковальня - соединяет молоточек и стремечко. Стремечко - передает колебания на мембрану овального окна, что создает колебания перилимфы в лабиринте внутреннего уха. Они выполняют роль: улучшают передачу колебаний Изменяют характер движения при больших интенсивностях звука в) Евстахиевы (=слуховые) трубы - соединяет барабанную полость среднего уха с носоглоткой. Она выполняет функцию канала, по которому происходит уравновешивание давления внутри барабанной полости в соответствии с внешним атмосферным давлением. Нормальное давление в барабанной полости является необходимым условием для функционирования звукопроводящего аппарата среднего уха: барабанной перепонки и цепочки слуховых косточек. 4) Строение внутреннего уха. Внутреннее ухо, располагается в толще пирамиды височной кости, отделяется от барабанной полости ее лабиринтной стенкой. Оно состоит из костного и вставленного в не го перепончатого лабиринтов. а) Понятие о костном и перепончатом лабиринтах Костный лабиринт, стенки которого образованы компактным костным веществом пирамиды височной кости, лежит между барабанной полостью с латеральной стороны и внутренним слуховым проходом медиально. В костном лабиринте различают преддверие; кпереди от него лежит улитка, сзади — полукружные каналы. Преддверие, полость не больших размеров, На латеральной стенке костного лабиринта имеется два окна. Одно из них овальное и открывается в преддверие. Со стороны барабанной полости его закрывает основание стремени. Второе окно улитки круглое, оно открывается в начало спирального канала улитки и закрыто вторичной барабанной перепонкой. На задней стенке преддверия видны пять мелких отверстий, которыми в преддверие открываются полукружные каналы, а на передней стенке — довольно крупное отверстие, ведущее в канал улитки. Улитка — передняя часть костного лабиринта, представляет собой извитой спиральный канал улитки, образующийся вокруг оси улитки. Костные полукружные каналы, представляют собой три дугообразно изогнутые тонкие трубки, лежащие в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Передний полукружный канал, ориентирован перпендикулярно про дольной оси пирамиды. Задний полукружный канал — самый длинный из каналов, лежит почти параллельно задней поверхности пирамиды. Латеральный полукружный канал, образует на лабиринтной стенке барабан ной полости выпячивание — выступ латерального полукружного канала. Перепончатый лабиринт, располагается внутри костного, в основном повторяет его очертания. Между внутренней поверхностью костного лабиринта и перепончатым лабиринтом находится узкая щель —перилимфатическое пространство, заполненное жидкостью — перилимфой. Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой, которая может отекать в эндолимфатический мешок, лежащий в толще твердой мозговой оболочки на задней поверхности пирамиды. В перепончатом лабиринте выделяют эллиптический и сферический мешочки, три полукружных протока и улитковый проток. Продолговатый эллиптический мешочек (маточка) располагается в одноименном углублении преддверия, а груше видный сферический мешочек занимает сферическое углубление. В нижней своей части сферический мешочек переходит в соединяющий проток впадающий в улитковый проток. В эллиптический мешочек открывается пять отверстий переднего, заднего и латерального полукружных протоков, залегающих в одноименных костных полукружных каналах. В эллиптическом и сферическом мешочках имеются образования, содержащие волосковые сенсорные (чувствительные) клетки. Перепончатый лабиринт улитки — улитковый проток начинается в преддверии, позади впадения в него соединяющего протока, и продолжается вперед внутри спирального канала улитки. Внутри улиткового протока, на спиральной мембране, располагается слуховой спиральный орган (кортиев орган). В основе спирального органа лежит базилярная пластин ка (мембрана). На базилярной пластинке расположены поддерживающие (опорные) и рецепторные-волосковые (сенсорные) клетки, воспринимающие механические колебания перилимфы, находящейся в лестнице преддверия и в бара банной лестнице. Звуковые колебания перилимфы в барабанной лестнице пере даются базилярной пластинке (мембране), на которой расположен спиральный (слуховой) орган, и эндолимфе в улитковом протоке. Колебания эндолимфы и базилярной пластинки вводят в действие звуковоспринимающий аппарат, волосковые (сенсорные, рецепторные) клетки которого трансформируют механические движения в нервный импульс. б) Элементы лабиринта: Преддверие - это небольшая полость, расположенная между улиткой и полукружными каналами. Каналы обеих этих структур берут начало именно в предверии. Звуковые волны трансформируются в механические на уровне среднего уха и передаются в преддверие через стремечко. Отсюда колебания распространяются в улитку. Полукружных каналы - расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Участки полукружных каналов, обращенные к преддверию, имеют расширения - ампулы. На внутренней поверхности ампул также имеются рецептурные клетки с чувствительными волосками, и они также погружены в тонкий слой студенистой жидкости, лежащий по внутренней поверхности ампул. Рецептурные клетки ампул тонко реагируют на малейшие перемещения эндолимфы и студенистой жидкости полукружных каналов. Перемещения жидкости возникают в результате перемещения тела или головы: ускорения, замедления движения и вращательные движения. Поскольку полукружные каналы ориентированы в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, то любой поворот головы или тела воспринимается вестибулярными рецепторами. Улитковый проток. Перепончатой улитки, или улиткового протока, продолжение спиральной пластинки между лестницей предверия и барабанной лестницей. В улитковом протоке находится слуховые рецепторы — спиральный, или кортиев, орган; трех полукружных каналов и двух мешочков, расположенных в преддверии, которые играют роль вестибулярного аппарата. Между костным и перепончатым лабиринтом находится перилимфа -- видоизмененная спинномозговая жидкость. кортиев орган. 5) Рецептурный отдел. а) Вестибулярного анализатора: понятие о пятнах (=макулах) и гребешках Строение: Два мешочка (круглый и овальный) 3 полукружных канала (ампулы) Изнутри выстланы однослойным плоским эпителием Макулы (пятна): В обоих мешочках преддверия имеется по одному рецепторному участку - пятну, или макуле. Строение пятен обоих мешочков практически одинаково. В эпителии каждого пятна три элемента: волосков сенсорные клетки, поддерживающие эпителиоциты, отолитовая мембрана имеет студенистую консистенцию. Содержит кристаллы карбоната кальция - отолиты. Пронизывается волосками и ресничками сенсорных клеток. Ампулярные гребешки: Находятся в расширениях полукружных каналов. Выстланы сенсорными и поддерживающими клетками. На апикальный части находится купол (желеобразная субстанция). Состоит из сенсорных и поддерживающих клеток. Строение сенсорных клеток сходно с сенсорными клетками мешочков. Функция - рецепция угловых ускорений. б) Слухового анализатора: строение кортиева (=спирального) органа. На основной мембране кортиева органа располагается рецепторные клетки двух типов: Внутренние в один ряд, а Наружные в 3-4 ряда. Внутренние клетки на наружной мембране имеют 30-40 относительно коротких (4-5 мкм) волосков, а у наружных клеток имеется 65 - 120 более тонких и длинных волосков. Кортиев орган - рецептурная часть слухового анализатора, которая преобразует энергию звуковых колебаний и нервное возбуждение. Он расположен на основной мембране в улитковом канале внутреннего уха, заполненном эндолимфой. 6) Проводящие пути и корковые концы слухового и вестибулярного анализаторов. Рецепторы - гребни полукружных протоков и пятна мешочков. 1-ый нейрон - вестибулярный узел, расположенный на дне внутреннего слухового прохода. Центральные отростки этих нейронов образуют вестибулярную часть преддверно-улиткового нерва (VIII пара черепных нервов). 2-ой нейрон - вестибулярные ядра ромбовидной ямки. Аксоны этих нейронов переходят на противоположную сторону и идут в составе медиальной петли. Вестибулярные ядра имеют связи с корой мозжечка, с ядрами III, IV, VI пар черепных нервов, с ядрами передних рогов спинного мозга, способствуя регуляции равновесия и ориентировки положения головы и тела в пространстве. 3-ий нейрон - ядра таламуса. Корковое ядро - средний отдел средней височной извилины. Вкусовой анализатор. 1) Периферический отдел (рецепторный) вкусового анализатора: топография, виды вкусовых сосочков, особенности строения вкусовой почки (=луковицы). Орган вкуса представлен вкусовыми сосочками, которые расположены на слизистых оболочках языка, твердого неба, а также лодки и надгортанника. Выделяют грибовидные, листовидные и желтоватые сосочки. Сосочки содержат вкусовые почки, представляющие собой видоизмененные эпителиальные клетки. Вкусовые почки содержат рецептурные (вкусовые) клетки. Вкусовые сосочки содержат около 2000 вкусовых почек, каждая из которых образована клетками, расположенными в почке наподобие долек апельсина. Рецепторные клетки отличаются от остальных клеток вкусовой почки (опорных, базальных) наличием микроворсинок, выступающих во вкусовую пору - отверстие на вершине вкусовой почки, где они вступают в контак с вкусовыми стимулами, растворенными в слюне. 2) Варианты вкусовых ощущений у человека, специализация рецепторов языка. Формирование вкусового ощущения происходит за счет восприятия рецепторами сосочков языка вкусовых раздражителей. За каждый вид раздражителей отвечают определенные зоны языка. Сладкое воспринимают рецепторы кончика языка, кислое - его боковые зоны, горькое - корень языка, соленое - кончик языка и его боковые поверхности 3) Черепные нервы, по которым проводится информация о вкусовых ощущениях; краткие сведения о проводящем пути вкусового анализатора Общая и вкусовая чувствительность языка обеспечивается V, VII, IX и X парами черепных нервов (тройничным, языкоглоточным и блуждающим). Центральные отростки этих нейронов направляются в головной мозг. Проводящие пути анализатора вкуса. Рецепторы - грибовидные, листовидные и желеобразные сосочки слизистой языка и вкусовые рецепторы мягкого неба, задней поверхности надгортанника и внутренней поверхности черепаловидных хрящей. 1-ый нейрон - узел коленца листового нерва (VII пара черепных нервов): периферические отростки этих нейронов идут к передним 2/3 языка, нижний узел IX пары черепных нервов: периферические отростки нейронов идут к задней 1/3 языка, нижний узел Х пары черепных нервов: периферические отростки нейронов идут к рецепторам неба, надгортанника и черпаловидный хрящей. 2-ой нейрон - ядро одиночного пути ромбовидной ямки. Аксоны части нейронов переходят на противоположную сторону и идут в составе медиальной петли. 3-ий нейрон - ядра таламуса Корковое ядро - крючок и гиппокамп. 4) Корковый конец вкусового анализатора расположен в парагиппокампальной извилине, близ височной доли. Большая часть нейронов этой области мультимодальная, т.е. Реагирует не только на вкусовые, но и на температурные, механические и ноцицептивные (болевые) раздражители. Обонятельный анализатор 1) Обоняние в жизни наземных животных. В жизни наземных животных обоняние играет важную роль в общении с внешней средой. Оно служит для распознавания запахов, для определения газообразных пахнущих веществ, содержащихся в воздухе. В процессе эволюции орган обоняния, имеющий эктодермальное происхождение, вначале сформировался рядом с ротовым отверстием, а затем совместился с начальным отделом верхних дыхательных путей, отделившихся от полости рта. 2) Группы млекопитающих по остроте обоняния. Обоняние млекопитающих — процесс восприятия млекопитающими присутствия в воздухе летучих веществ, проявляющийся в формировании специфического ощущения (ощущение запаха), анализа запаха и формирования субъективных ощущений, на основании которых животное реагирует на изменения, происходящие во внешнем мире. За данный процесс у млекопитающих несёт ответственность обонятельный анализатор, возникший ещё на раннем этапе эволюции хордовых. Обонятельная рецепция складывается из обнаружения пахучего вещества обонятельными хеморецепторами, передачи обонятельной информации в центральную нервную систему и обработку её структурами конечного мозга. Она обеспечивает ряд приспособительных поведенческих реакций: пищевых, половых, оборонительных, исследовательских. У большинства млекопитающих обонятельный анализатор представлен двумя сенсорными системами; это — основная обонятельная система и дополнительная обонятельная система. Каждая из них включает три части: периферическую часть (органы обоняния), промежуточную часть (обеспечивает передачу нервных импульсов и состоит из цепи вставочных нейронов) и центральную часть (обонятельные центры в коре головного мозга). При этом основной орган обоняния представлен обонятельной областью — ограниченным участком эпителия носовой полости, а дополнительный орган обоняния — ярко обоснованным органом (иное название: вомероназальный орган), который представляет собой замкнутую полость, сообщающуюся с полостью рта. 3) Рецепторный отдел: строение обонятельной слизистой оболочки человека. Рецепторы воспринимающие обонятельные раздражения, расположены в образовательной области слизистой оболочки полости носа. Последняя занимает общую площадь около 10 см^2 в пределах верхнего носового хода, верхней носовой раковины и верхней части перегородки носа. Обонятельная область слизистой оболочки носа и обонятельные железы в совокупности составляю орган обоняния. Непосредственно в слизистой оболочке находятся биполярные обонятельные клетки, количество которых составляет около 10 млн. Пахучие вещества, растворяются в слизи. Обонятельные волоски взаимодействуют с молекулами пахучих веществ и трансформируют энергию химического раздражения в нервные импульсы. 4) Обонятельные нервы, путь обонятельной информации в мозге и корковый конец обонятельного анализатора (кратко) Центральные отростки (аксоны) обонятельных клеток собираются в 15-20 стволиков - обонятельные нервы. Обонятельные нервы проходят через отверстия решетчатой кости в полость черепа, где погружаются в обонятельную луковицу и вступают в контакт с дендритами клеток обонятельной луковицы. От нейронов обонятельной луковицы начинается проводящий путь анализатора обоняния. Аксоны вторых нейронов следуют в составе обонятельного тракта по направлению к обонятельному треугольнику. Часть волокон обонятельного тракта прерывается в области скопления нервных клеток, расположенных в центральных отделах обонятельного тракта, в обонятельном треугольнике или в переднем продырявленном веществе, т.е. в первичных обонятельных корковых центрах (древняя кора). Корковый конец обонятельного и вкусового анализатора - локализуется в крючке парагипокампальной извилины и в гиппокампе, обеспечивают формирование ощущений запаха и вкуса. 5) Обоняние человека и понятие о лимбической системе. Обоняние - это способность человека чувствовать запахи; увеличивает информацию об окружающем мире; при потере обоняния человек не может определить качество пищи. Лимбическая система – это совокупность функционально взаимосвязанных структур головного мозга, обеспечивающих интегративную регуляцию деятельности специализированных органов чувств и внутренних органов, формирующих эмоциональную окраску поведенческих реакций, настроения, памяти, сна и бодрствования. Эту систему еще называют висцеральным мозгом, так как структуры, входящие в состав лимбической системы, получают информацию от внутренних органов и участвуют в регуляции их деятельности. Общие представления о каждом и двигательном анализаторах (Орган кожно - мышечного чувства) 1) Кожа как орган чувств (см. тему «Общий покров=кожа») - покровный орган, отграничивающий тело от внешней среды. На один кв. мм приходится в среднем до 300 рецепторов (делятся на 3 группы: осязательные, болевые и температурные) 2) Понятие о двигательном анализаторе (проприорецепция). Проприоцепция — это ощущение относительного положения частей тела и их движения у животных и человека, иными словами — ощущение своего тела. Двигательный анализатор: Периферический отдел - проприорецепторы мышц и суставов Проводниковый отдел - чувствительные нервы скелетно-мышечного аппарата Центральный отдел - кожно-мышечная зона и двигательная зона в передней центральной извилине КБП. 3) Проводящие пути, по которым идут импульсы от рецепторов кожи и  проприорецепторов (тонкий, клиновидный, передний и задний спиномозжечковые, боковой и передний спиноталамические) проприорецепторов (тонкий, клиновидный, передний и задний спиномозжечковые, боковой и передний спиноталамические)1 - чувствительный узел спинномозгового нерва; 2 - поперечный разрез спинного мозга; 3 - задний канатик спинного мозга; 4 - передние наружные дугообразные волокна; 5 - медиальная петля; 6 - таламус; 7 - поперечный разрез среднего мозга; 8 - поперечный разрез моста; 9 - поперечный разрез продолговатого мозга; 10 - задние наружные дугообразные волокна. Стрелками показано направление движения нервных импульсов. 4) Корковые концы кожного и двигательного анализаторов. Корковый конец двигательного анализатора (предцентральная извилина, предцентральная долька, задний отдел средней и нижней лобной извилин). ... Корковый конец кожного анализатора общей чувствительности — температурной, болевой, осязательной, мышечно-суставной — располагается в постцентральной извилине (поля 1, 2, 3, 5). |