вещные права. проблемы судебной практики при разрешении споров, связанных с защитой прав собственности и других вещных прав

Скачать 289.88 Kb. Скачать 289.88 Kb.

|

|

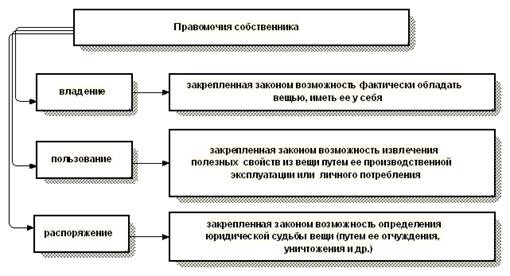

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) Академический колледж «ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» Председатель предметно- цикловой комиссии ___________ Я.В. Богадерова «_____» ___________20___ г. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему: «ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ» (по материалам Краснодарской краевой коллегии адвокатов, Филиал № 50 г. Краснодара) Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность Работу выполнил обучающийся 4 курса очной формы обучения группы 17-СПО-ПД-01 Сидоренко Денис Евгеньевич Руководитель, преподаватель ___________________ Д.В. Митрофанов Краснодар 2021 РЕФЕРАТ Работа 68 с., 39 источн., 3 рис., 1таб., 1 прил. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ВЕЩНЫХ ПРАВ, ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ Цель исследования – в целях формирования максимально эффективного механизма гражданско-правового регулирования охраны и защиты права собственности целесообразно провести детальный анализ существующих нормативно-правовых документов различного уровня, а также судебной практики. Объект исследования – Краснодарская краевая коллегия адвокатов, Филиал № 50 г. Краснодара. Предметом исследования – нормы действующего гражданского законодательства, регулирующие отдельные способы охраны и защиты права собственности. В работе рассмотрено правовое регулирование вопроса права собственности осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, мероприятия по совершенствованию защиты права собственности и перспективы их решения. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5 2.1 Система, методы гражданско-правовых способов защиты прав собственности и иных вещных прав 33 2.3 Практические аспекты разрешения споров имущественного характера в суде 44 3 Мероприятия по совершенствованию защиты права собственности и перспективы их решения 56 Совместное Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [32] и Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» [33] в значительной мере восполняет неразвитость и устраняет противоречивость нашего законодательства о праве собственности и других вещных правах. В нем решен вопрос о конкуренции исков, направленных на защиту права собственности и других вещных прав. Получили приоритет при защите интересы добросовестного приобретателя ради обеспечения стабильного гражданского оборота. 62 Создан единый механизм оспаривания зарегистрированных прав - иск о признании права или обременения отсутствующим. Исключен вариант оспаривания зарегистрированных прав в рамках административного судопроизводства. Совместное постановление упростило и сделало более гибкими правила легализации самовольных построек. 63 1.Конституция Российской Федерации (принята всенародном голосовании от 12.12.1993) (с учетом поправок внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 №7–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ, от 14.03.2020 №1–ФКЗ) (ред. от 01.07.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru /document/ cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 17.12.2020г.). 69 13.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51–ФЗ (ред. от 08.12.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http: // www.consultant.ru/cdocument/cons_doc_LAW_514/ (дата обращения 17.12.2020г.). 70 ВВЕДЕНИЕ Вещные права занимают особое место в общей системе гражданских прав. При этом большое внимание уделяется праву собственности, которое затрагивает практически все сферы жизни и деятельности человека. Исходя из этого, признание права собственности обладает двойственным характером, который проявляется в том, что, с одной стороны, предполагает реализацию правомочий, содержащихся в нем, а с другой, – требует его охраны и защиты. Актуальность темы дипломной работы. Действующее гражданское законодательство не содержит детальной правовой регламентации института охраны и защиты права собственности. Такая неточность предопределяет возникновение разнообразных сложностей в правоприменительной практике, в связи с чем, в последнее время большое внимание уделяется обеспечению эффективного механизма защиты прав собственника, независимо от того, кто является его обладателем: государство, юридическое лицо или гражданин. В целом, можно выделить следующие проблемные аспекты охраны и защиты права собственности. В связи с этим необходимо отметить следующее: Во-первых, по сей день, неоднозначно решается вопрос относительно принадлежности иска о признании права собственности к числу вещно-правовых способов защиты. Вместе с тем, пантеон вещных исков давно сложился, и многие ученые противились ранее и противятся сейчас его пополнению. Вместе с тем, необходимость в признании права собственности объективно существовала и существует, а потому те, кто отрицает самостоятельность соответствующего иска, предложили несколько вариантов решения вопроса. Во-вторых, множество обоснованных дискуссий в современной юридической доктрине и противоречий в судебной практике вызывает проблема истребования имущества из чужого незаконного владения. В-третьих, некоторые проблематичные ситуации возникают при разграничении виндикационного и негаторного исков и решении проблемы их конкуренции. Так, представители науки используют различные критерии разграничения указанных исков. Однако это не всегда корректно, поскольку исторические аспекты развития гражданско-правовой науки не дают оснований допускать конкуренции исков. В-четвертых, существует проблема современного законодательства, которая кроется в рассмотрении взаимоотношений таких институтов, как защита права и сроки давности. Лишение собственника конкретной вещи права на защиту в судебных инстанциях в связи с истечением сроков исковой давности полностью не соответствует принципам действующего законодательства. Такая ситуация предполагает необходимость внесения соответствующих изменений в список требований, на которые действие исковой давности не распространяется. При этом, право собственности, не являясь статичной категорией юриспруденции, находится в постоянном динамическом развитии с учетом процесса формирования общественных отношений. Так, с трансформацией народнохозяйственных связей меняются и устоявшиеся представления о сущностно-содержательной характеристике права собственности и объеме полномочий каждого собственника, субъектно-объектном составе рассматриваемого права. В то же время охрана и защита данного права остается неизменной. Конституция Российской Федерации устанавливает, что в России признаются и равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Данная формулировка о формах собственности дословно воспроизводится и в п. 1 ст. 212 ГК Российской Федерации. В соответствии с ее общеполитической терминологией Конституция Российской Федерации в большинстве случаев говорит о собственности, а не о праве собственности, однако всегда имеются в виду существующее в реальной жизни право собственности и его законодательное регулирование. Таким образом, существующие в настоящее время проблемы в сфере охраны и защиты права собственности, препятствуют полноценной реализации данного института, в связи, с чем требуют скорейшего разрешения и предопределяют актуальность настоящей магистерской диссертации. Степень разработанности темы. Охране и защите права собственности как самостоятельному институту гражданского права уделяется большое внимание со стороны научной общественности. Теоретическую основу исследования составили труды следующих ученых: Ю.Н. Андреева, В.В. Витрянского, В.П. Грибанова, И.Б. Живихиной, Суханова, О.Л. Серегиной, В.А. Тархова и др. Цель исследования – в целях формирования максимально эффективного механизма гражданско-правового регулирования охраны и защиты права собственности целесообразно провести детальный анализ существующих нормативно-правовых документов различного уровня, а также судебной практики, которая очень часто неоднозначно толкует положения закона, а также констатирует ряд пробелов в данной сфере, что оказывает негативное влияние на положение некоторых собственников. Задачи исследования: 1) рассмотреть понятие и функции охраны и защиты права собственности; 2) определить виды и способы защиты права собственности; 3) проанализировать правовой статус субъектов права собственности; 4) исследовать правовой порядок судебной защиты права собственности. Объект исследования – Краснодарская краевая коллегия адвокатов, Филиал № 50 г. Краснодара. Предметом исследования – нормы действующего гражданского законодательства, регулирующие отдельные способы охраны и защиты права собственности. Структура работы содержит введение, три раздела, заключение и список использованных источников и приложение. 1 Общая характеристика охраны и защиты права собственности История становления, понятие и признаки вещных прав Судьба такого гражданско-правового института, как вещное право, складывалась в России в разное время по-разному. Право Древней Руси уже много внимания уделяет закреплению и защите прав отдельных лиц на их имущество. Русская Правда и другие источники не содержат единого термина для обозначения права собственности. Причина, очевидно, заключается в том, что содержание этого права было тогда различным в зависимости от того, кто был субъектом и что фигурировало в качестве объекта права собственности. В качестве объекта «имения» фигурируют одежда, оружие, кони и другой скот, орудия труда, торговые товары и пр. Право частной собственности на них было полным и неограниченным. Собственник мог ими владеть, пользоваться, извлекать доходы и распоряжаться вещами, вплоть до их уничтожения, вступать в договоры, связанные с вещами, требовать защиты своих прав на вещи и др. То есть во времена Русской Правды имущество, находившееся в собственности, считалось объектом полного господства собственника. Можно предполагать, что субъектами права собственности в указанное время были все свободные люди [2]. Дальнейшие изменения мы прослеживаем по Псковской судной грамоте: вещное право разделяло имущество на недвижимые («отчина») и движимые («живот»); различало наследственное («вотчина») и условное («кормля») землевладение. Большое внимание уделялось земле как объекту права собственности. Развитие отечественного права в этот период отражает дальнейшее развитие товарно-денежных отношений, особенно в части права собственности. Юридическое закрепление получили сложившиеся ранее виды феодального землевладения. Основными формами землевладения в этот период были царские дворцовые земли, вотчины и поместья. В соответствии с главой XVII Соборного Уложения вотчины подразделялись на родовые, купленные и жалованные. В дореволюционной России под вещным правом понимался довольно широкий круг гражданских прав, особенно в области земельных отношений. Прежде всего, к таковым относилось «право собственности, как основа всего современного гражданского порядка. К нему примыкают право на чужую вещь, состоящую в собственности другого лица, а именно сервитуты, чиншевое право. К ним причисляется обыкновенно и залоговое право». Таким образом, дореволюционное российское законодательство предусматривало наряду с правом собственности ряд ограниченных вещных прав, в числе которых следует назвать права участия частного и права угодий (по сути – реальные сервитуты), права владения и пользования (право пожизненного владения, чиншевое право, право застройки). Что касается права залога, то, по мнению К.П. Победоносцева, оно стояло «как бы на границе между областью вотчинных и личных прав, примыкая к первым преимущественно по вотчинному характеру обеспечения, который составляет его содержание». Что касается развития вещного права в советский период, то вещное право поначалу было узаконено в ГК РСФСР 1922 г., где данному вопросу был посвящен специальный раздел. К числу вещных прав были отнесены право собственности, право застройки и залог. Но в дальнейшем среди отечественных юристов стало преобладать мнение, что нет никаких оснований для выделения вещных прав в качестве одного из подразделений гражданского законодательства. Не случайно положения о вещном праве вовсе не были закреплены в Основах гражданского законодательства Союза ССР 1961 г. и принятых вслед за ними гражданских кодексах союзных республик (в частности, ГК РСФСР 1964 г.), в которых признавалась лишь такая разновидность ограниченных вещных прав, как право оперативного управления имуществом (ст. 26.1 Основ гражданского законодательства Союза ССР 1961 г.; ст. 93.1 ГК РСФСР 1964 г.). Вещным правом является абсолютное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность непосредственного господства над вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми исками. Вещные права характеризуются следующими признаками [3]: – непосредственным отношением лица к вещи; – абсолютным характером; – объектами являются только индивидуально-определенные вещи; – защитой с помощью особых вещно-правовых исков. Абсолютный характер вещных прав, проявляется в том, что все без исключения третьи лица обязаны не препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи и не воздействовать на вещь без его разрешения. Следовательно, третьи лица должны быть четко осведомлены о видах и содержании вещных прав. Именно этим обстоятельством объясняется необходимость исчерпывающего определения в законе перечня вещных прав и их содержания. Виды вещных прав определены в законе следующим образом: – право собственности – наиболее широкое по объему правомочий вещное право, предоставляющее управомоченному лицу максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества; – ограниченные вещные права (ст. 216 ГК РФ) связаны с использованием чужих земельных участков и других объектов недвижимости, в силу чего подлежат государственной регистрации. К числу таких прав относятся сервитут, пожизненное наследуемое владение, постоянное пользование; – ограниченные вещные права, оформляющие имущественную обособленность государственных и муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий и учреждений – юридических лиц, не являющихся собственниками закрепленного за ними имущества. Имущество за названными юридическими лицами закрепляется собственником на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Вещи – это материальные объекты, по поводу которых возникают гражданские правоотношения. Они являются объектами вещных и предметами обязательственных отношений. Способы приобретения прав собственности: К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: – создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности, – переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; при определенных условиях, – самовольная постройка; приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право. Классификация вещей в гражданском праве производится по различным основаниям и имеет теоретическое и практическое значение (рисунок 1).  Рисунок 1 – Основные формы и виды права собственности Право собственности прекращалось вследствие [4]: 1) исчезновения субъекта права (смерти физического лица, прекращения существования корпорации, прекращения самостоятельного существования государства) – влекло прекращение права собственности на конкретную вещь; 2) умаления статуса собственника – гражданского или сословного, причем право собственности не сохранялось, даже если в новом статусе лицо имело потенциальную возможность сделаться собственником по нормам другого, неримского права; 3) ограничения права собственности по содержанию, превращения его в другое вещное право вследствие тех или иных юридических последствий (залога, возникновения совместной собственности); 4) дереликции – добровольного отказа лица от права собственности на вещь (например, выбросив вещь); 5) гибели вещи – как физической, так и юридической. Физическая гибель предполагала полное уничтожение вещи (вино выпито, хлеб сожжен) или приведение ее в такое состояние, когда она утрачивала свои определяющие качества (статуя рассыпалась на куски мрамора – собственность на статую прекращалась, но по праву спецификации возникало новое право собственности на мраморное крошево и т. п.). Юридическая гибель предполагала изъятие вещи из гражданского оборота но решению магистрата или суда; 6) возвращения в естественное состояние; 7) побега диких зверей; 8) соединения вещей – присоединения какой-либо вещи к другой так, что присоединяемая вещь становилась составной частью этой другой вещи, присоединенная вещь поступала в собственность того, кому принадлежала другая вещь (например, посевы, насаждения, строения поступали в собственность того, кому принадлежала земля); 9) передачи права собственности на вещь путем традиции. Традиция – передача одним лицом другому фактического владения вещью с целью передачи права собственности на эту вещь. Традиция – абстрактная сделка, т. е. отвлеченная от преследуемой цели (не имела значения цель передачи денег: то ли взаймы, то ли в качестве дара). 10) отчуждения вещи другому лицу в порядке частноправовых сделок (например, путем сделки купли-продажи); 11) изъятия вещи у собственника помимо его воли (например, конфискация вещи, физическая потеря вещи, похищение ее, уничтожение вследствие правонарушений со стороны третьих лиц). К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица (рисунок 2).  Рисунок 2 – Правомочия собственника Право частной собственности в объективном и субъективном смысле: Объективный смысл – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению гражданином-собственником принадлежащим ему вещи по своему усмотрению и своим интересам. Субъективный смысл – это обеспеченная законом возможность физического лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах. Содержание раскрывается через права и обязанности: – обязанность по содержанию имущества; – риск случайной гибели, порчи, повреждения имущества; – обязанность не нарушать права и интересы других лиц; – не наносить ущерба окружающей среде и историческо-культурным ценностям; – не совершать деятельности, противоречащей общей пользе и безопасности человека или общества. Право собственности и иные вещные права составляют основу гражданско-правового регулирования имущественных отношений. Собственность – это и исходная позиция в экономическом обороте, и конечная цель участников гражданских правоотношений. Вещные права являются правами абсолютными: управомоченному субъекту противостоит неопределенный круг обязанных лиц. Наименование «вещные» этой групп прав исторически устоялось как наиболее точно отражающее их суть – в основании вещных прав лежит связь субъекта и вещи. Под правами и обязанностями по имуществам, или так называемыми вещными правами, разумеются юридические отношения между лицами, возникающие вследствие или в силу непосредственного отношения к реальным предметам, или же вследствие исключительного права воспроизводить известные реальные предметы или явления. Вещное право, таким образом, строится на не противоречащей закону фактической связи лица и принадлежащей ему вещи[5]. Обладатель вещи своими (и не только своими) собственными действиями реализует вещно-правовые полномочия, а закон обеспечивает и охраняет фактическую связь лица и вещи. Таким образом, к вещным правам относятся только права, прямо предусмотренные действующим законодательством страны, т.е. лицо не может по своей воле создавать какие-либо иные разновидности вещных прав. Вещные права в различных государствах неодинаковы. В гражданском праве всех стран ведущее место в системе вещных прав занимает право собственности, являющееся центральным институтом системы права той или иной страны. Кроме того, к данной системе относятся такие вещные права, как право залога, сервитута, узуфрукта и др. Общим для них является то, что это права на чужие вещи, закрепляющие за их носителями отдельные правомочия, относящиеся к отдельным правомочиям собственника (обычно – владение, пользование). |