Психология как наука и практика. Предмет психологии. Психические явления, изучаемые психологией. Психические процессы, состояния, свойства

Скачать 1.76 Mb. Скачать 1.76 Mb.

|

|

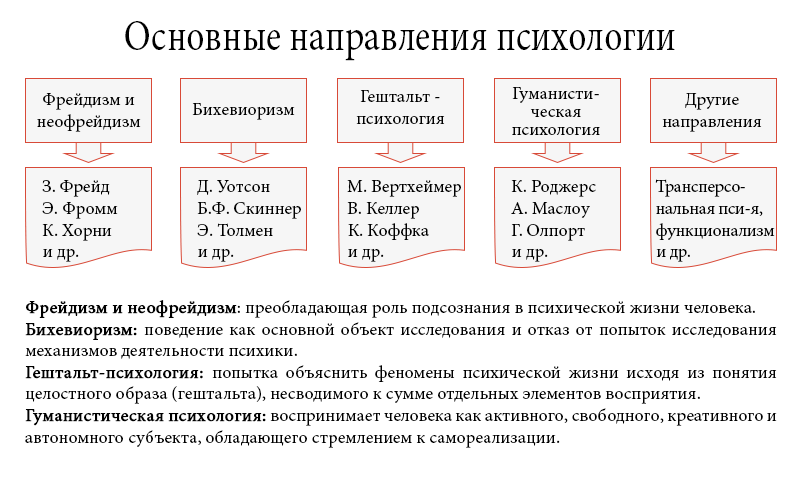

Эпоха Средневековья (длилась около 10 веков). Начало нового этапа в развитии психологии было связано с изменением ее предмета, так как официальной наукой о душе стало богословие. Возник новый этап -патристика, то есть учение отцов церкви, в котором богословие начинает обращаться к знаниям, накопленным в античности. Монастыри становились оплотом науки, в них хранили книги и обучались грамоте. Были разработаны способы эмоциональной разрядки, очищения. Это прежде всего исповедь и покаяние. Терапевтический эффект был тесно связан с глубокой верой, надеждой на загробное воздаяние. Августин Аврелий (Блаженный) (354-430 гг. н.э.). Считал, что основу души образует воля, а не разум. Основоположник учения «волюнтаризм». Все изменения, происходящие с телом, становятся психическими благодаря волевой активности субъекта. Все знание заложено в душе, которая живет и движется в Боге. Оно не приобретается, а извлекается из души опять-таки благодаря направленности воли. Человек самостоятельно, без помощи Бога не может прийти к нравственности, высшему счастью и постижению благодати. Человек на заре существования не смог правильно распорядиться свободой. Поэтому после Адама и Евы человек должен ограничить собственно свободу, направляя свою волевую активность на постижение веры. Под верой Августин понимал мысль, сопровождаемую согласием с ней. Но само это согласие осуществляется разумом. Путь саморазвития описан в его работе «Исповеди». Арабский мыслитель Ибн Сива (Авиценна) (980-1037 гг.). Теория двух истин. Существуют две независимые, как параллельные прямые, истины - вера и знание. Поэтому истина знания, не входя в соприкосновение и противоречие с религией, имеет право на собственную область исследований и на собственные методы изучения человека. Складывалось два учения о душе - религиозно-философское и естественнонаучное. Авиценна проводил ассоциативные эксперименты. Ибн Рушд - арабский мыслитель - выдвинул необычное представление о том, что универсальный для всех людей разум сохраняется после распада тела. Это свидетельствует о богоподобии человека. Фома Аквинский (1226- 1274 гг.) был против взглядов Ибн Рушда об отделении души от разума. Считал, что мышление - главное свойство души, без него душа не существует, а потому невозможно говорить о смерти души и бессмертии разума. Отстаивал идею о вечности души. Роджер Бэкон (1214- 1292 гг.). Ему принадлежит известный тезис: «Знание - сила». Большое значение придавал роли науки, развитию способностей, интеллекту. Становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. Для периода становления психологии как самостоятельной науки (середина XIX в. - середина XX в.) характерно появление большого количества разнообразных научных парадигм. Понятие парадигмы введено историком Т. Куном (США) как система научных знаний, включающая в себя теорию, методы, экспериментальные процедуры и технические средства, которой придерживаются ученые данной сферы (в частности, психологии) в течение достаточно продолжительного периода своей исследовательской деятельности. Парадигма не содержит требования признания ее большинством ученых (психологов), однако значимость результатов, полученных на ее основе, не может быть проигнорирована сторонниками истинности иных парадигм. Парадигма общенаучного экспериментального подхода («факты и только факты»). Ее автор, Вильгельм Вундт (1832-1920), одним из первых обозначил контуры психологии как самостоятельной науки с собственным инструментарием. По его мнению, психология должна отойти от проблемы соотношения души и тела и стать наукой об опыте сознания. Выделяя в сознательном опыте отдельные структурные элементы (ощущение, восприятие, представление и др.), а затем объединяя их путем «творческого синтеза», можно выявить механизм превращения комбинаций отдельных элементов в нечто новое, целое. Такие исследования можно проводить методом интроспекции («внутренней перцепции»), предполагающим наблюдение за собственным сознанием. Взгляды Вундта развиты в работах Освальда Кюльпе (1862-1915) и Ф. Брентано (1838-1917). Парадигма структурализма, связанная с именем Эдварда Титченера (1867-1927). Основная задача психологии — поиск составляющих сознательного опыта, выявление структуры психики. Другими словами, все внимание должно быть сосредоточено на отдельных элементах сознания («атомах психики»), а не на изучении целого. В качестве основных элементов рассматривались ощущения, образы и эмоциональные состояния. Единственным инструментом исследования признавался метод интроспективного наблюдения. Парадигма функционализма. Здесь научные интересы сводились к изучению процессов функционирования психики («психической деятельности»), а не разложению ее на отдельные составляющие. Каковы принципы работы сознания, какие функции выполняет психика в адаптации организма к окружающей среде, каковы последствия психической деятельности человека, какие индивидуальные различия порождают те или иные психические процессы, почему человек ведет себя так, а не иначе — вот основные вопросы, подлежащие изучению с позиций данной парадигмы. Интроспективный метод исследования здесь дополнялся экспериментальными опытами, объективными наблюдениями, тестами и опросами. Основы функционализма заложены в работах У. Джемса (1842-1910), Дж. Дьюи (1859-1952), Дж Энжелла (1869-1949), Г. Кэрра (1873-1954), Р. Вудвортса(1869-1962). Прагматическая парадигма: все, что разрабатывается в психологии, должно быть ориентировано на практику. Результат важнее, чем процесс, и тем ценнее, чем полезнее его прикладные последствия. Предыдущие парадигмы работали на исследовательские идеи, академические изыскания и использовались лишь в лабораториях. Результаты прикладной психологии должны давать практический эффект в сфере производства товаров и услуг, клиниках и больницах, школах и вузах, рекламном бизнесе и армии. Логика исследований, демократизм в выборе инструментария, энтузиазм в продвижении полученных результатов в практику - все работало на запросы повседневной жизни. Первые значимые результаты прикладной психологии проявились в работах Г. Холла (1844-1924) по психологии развития детей, Дж. Кеттелла (18601944) и А. Бине (1857-1911) по тестированию умственных способностей, Л. Уитмера (1867-1956) по диагностике и лечению отклонений в умственном развитии школьников, У. Скотта (1869-1955) по психологии рекламы, подбора персонала, психологии труда, Гуго Мюнстерберга (1863-1916) по судебной, индустриальной и клинической психологии. Поведенческая парадигма (бихевиоризм) требовала отказаться от понятий «сознание», «образ», «разум», столь же недоступных, как и сама душа. Психологию должны интересовать лишь поведенческие акты, поддающиеся наблюдению, описанию и оценке. Прогнозирование и управление поведением человека в целом, включая влияние окружающей среды, — вот главная задача психологии. Инструментарий бихевиоризма ограничился объективными методами, исключив интроспективные. «Отцом» бихевиоризма был Дж. Уотсон (1878-1958). Парадигма целостности (гештальт-психология): при исследовании приоритет следует отдавать целостным структурам, так как целое всегда больше суммы его отдельных частей. Объекты окружающего мира воспринимаются органами чувств мгновенно и самопроизвольно в виде целостных образований, а не отдельных составляющих. Различные мелодии порождаются одними и теми же музыкальными нотами в их различных комбинациях. Однако эти мелодии не прослушиваются ни в одной из отдельных нот. Основателями данной парадигмы были М. Вертгеймер (1880-1943), К. Коффка (1886-1941), В. Келер (1887-1967), К. Левин (1890-1947). Парадигма бессознательного (психоанализ): поведение человека контролируется не столько разумом (сознанием), сколько бессознательными силами, не зависящими от сознания («рассудок не является хозяином в собственном доме»). Именно неосознаваемые влечения, желания и защитные механизмы определяют всю повседневную жизнь человека. Исследовательский арсенал не включал сбор данных, контролируемый эксперимент и статистическую обработку получаемых результатов. Все сводилось к анализу вербального и невербального поведения испытуемого и базировалось больше на интуиции и критическом чутье психолога. Идея данной парадигмы отражена в работах 3игмундта Фрейда (1856-1939) и его последователей К. Юнга (1875-1961), А. Адлера (18701937), К. Хорни (1885-1952), Г. Мюррея (1893-1988), Э. Эриксона (1902-1994). Гуманистическая парадигма: человека не следует рассматривать как лабораторную крысу, как пассивное биохимическое существо, ситуативно реагирующее на текущие раздражители. В целостной природе каждой личности генетически заложено стремление сделать себя лучше, реализовать свои потенциальные возможности через собственный сознательный опыт. Наивысший мотив жизнедеятельности психического здоровья любого человека проявляется во врожденном стремлении к самоактуализации, самореализации, самосовершенствованию. Идея гуманистической парадигмы принадлежит Г. Олпорту (1897-1967), А. Маслоу (1908-1970), К. Роджерсу (1902-1987). Парадигма развития: психика человека развивается через ряд характерных познавательных стадий, которым соответствуют типовые способы мышления. При этом природа наделяет новорожденного универсальными механизмами обработки входной информации. С некоторыми отличиями в деталях таких взглядов придерживались Ж. Пиаже (1896-1980) Л. Кольберг (1927-1987), А. Валлон (1879-1962). Когнитивная парадигма. В центре внимания — психические познавательные (мыслительные) процессы на сознательном и неосознаваемом уровнях и их решающее влияние на поведение. Каковы закономерности обработки информации в мыслительных процессах, каковы механизмы понимания речевых сигналов, формирования коммуникативных связей и решения новых задач - это лишь часть задач, решаемых в рамках когнитивной психологии. Ключевыми фигурами когнитивной психологии считаются Дж. Брунер (р. 1915), Дж. Келли (1905-1966), Дж. Миллер (р. 1920), Ульрик Найссер (р. 1928). Экзистенциальная парадигма отражает психологию существования личности. Разнообразные психические процессы, почти повсеместно рассматриваемые в психологии раздельно, должны быть тесным образом увязаны со сферой повседневной жизни, смыслом жизни, реальным бытием личности, с переживанием личностью факта своего бытия. Бытие личности в мире должно соответствовать ее внутренней природе. Человек же по природе устремлен к внутренней свободе, что тождественно его желанию всегда оставаться самим собой. Свободная личность формирует себя сама, абстрагируясь от всего (общества, социальных групп и пр.), кроме собственной субъективности. Главное требование к методическому инструментарию экзистенциальной психологии — ориентация на оригинальность и неповторимость личности. Наиболее видные представители экзистенциальной психологии: Ж. Сартр (1905-1980), Р. Мэй (1909-1994), В. Франкл (1905-1997). Деятельностная парадигма: все психические функции человека формируются, развиваются и проявляются исключительно в предметной деятельности. Деятельность — способ взаимодействия человека с окружающим миром, включая и взаимодействие с другими людьми. В историческом плане сознание есть результат усвоения опыта деятельности. Именно в деятельности рождается, совершенствуется личность человека через появление потребностей, целей, мотивов. Деятельность и сознание едины. Методы изучения психики весьма разнообразны и опираются на анализ психического отражения в процессе деятельности. Непосредственная разработка основ деятельностной парадигмы принадлежит С. Рубинштейну (1889-1960) и А. Леонтьеву (1903-1979). Все перечисленные выше парадигмы заслуживают того, чтобы познакомиться с ними. Это будет сделать легче, если отложить на некоторое время такое знакомство и предварительно вникнуть в суть понятийного аппарата и общих проблем современной психологии. Завершить же тему становления психологического знания на исключительно бодрой ноте не представляется возможным. Кризис (если уж пользоваться этим термином) продолжается... Увы, хотя и не в столь явной форме, но он затрагивает и другие отрасли науки, особенно те, которые связаны с познанием тайн существования человечества (философия, физиология, медицина и др.). Даже поверхностного анализа перечисленных выше парадигм достаточно, чтобы возник естественный вопрос: способны ли эти парадигмы к продуктивному «сотрудничеству»? Собственно, в ответе на этот вопрос отражается современное состояние психологии как науки. Основные западные психологические концепции в ХХ веке.  В XX в. оформилось несколько психологических теорий, концепций, которые с разных сторон анализировали сущность человеческой психики и закономерности ее развития и функционирования: психоанализ или фрейдизм, бихевиоризм, когнитивная психология, гуманистическая психология, трансперсональная психология и др. Бихевиоризм: Американский психолог Уотсон провозгласил в 1913 г., что психология получит право называться наукой, когда будет применять объективные экспериментальные методы изучения. Объективно можно изучать только поведение человека, возникающее в той или иной ситуации. Каждой ситуации соответствует определенное поведение, которое следует объективно фиксировать. «Психология — это наука о поведении», а все понятия, связанные с сознанием следует изгнать из научной психологии. «Выражение «Ребенок боится со баки» в научном плане не означает ничего, необходимы объективные описания: «слезы и дрожь у ребенка усиливаются, когда к нему приближается собака». Новые формы поведения появляются в результате образования условных рефлексов (обусловливание) (Уотсон). «Любое поведение определяется своими последствиями» (Скиннер). Человеческие действия формируются под влиянием социальной среды, человек полностью от нее зависим. Человек склонен также подражать поведению других людей, с учетом того, насколько благоприятны могут быть результаты такого подражания для него самого (Бандура). Важными заслугами бихевиоризма являются: внедрение объективных методов регистрации я анализа внешне наблюдаемых реакций, действий человека, процессов, событий; открытие закономерностей научения, образования навыков, реакций поведения. Основной недостаток бихевиоризма в недоучете сложности психической деятельности человека, сближении психики животных и человека, игнорировании процессов сознания, творчества, самоопределения личности. Бихевиоризм (или поведенческая психология) рассматривает человека как своеобразного биоробота, поведением которого можно и нужно управлять с помощью психологических законов. Фрейдизм рассматривает человека как противоречивое биосоциальное сексуальное существо, внутри которого идет постоянная борьба между бессознательными сексуальными желаниями человека, его сознанием и его совестью, в результате чего человек зачастую сам не знает, как он поступит в следующий момент и почему он так поступит. Поведение, психические состояния, здоровье человека значительно зависят от бессознательных процессов психики, в частности от бессознательных сексуальных устремлений и бессознательных комплексов. 3. Фрейд ввел в психологию ряд важных тем: бессознательна* мотивация, защитные механизмы психики, роль сексуальности в ней, влияние детских психических травм на поведение в зрелом возрасте и др. Однако уже его ближайшие ученики приШли к выводу, что не сексуальные влечения, по преимуществу, а чувство неполноценности и необходимость компенсировать этот дефект (А. Адлер), либо коллективное бессознательное (архетипы), вобравшее в себя общечеловеческий опыт (К. Юнг), определяют психическое развитие личности. Психоаналитическое направление обратило усиленное внимание на изучение неосознаваемых психических процессов. Неосознаваемые процессы можно разбить на 2 больших класса: 1 — неосознаваемые механизмы сознательных действий (неосознаваемые автоматические действия и автоматизированные навыки, явления неосознаваемой установки); 2 — неосознаваемые побудители сознательных действий (именно это интенсивно исследовал Фрейд — импульсы бессознательной области психики (влечения, вытесненные желания, переживания) оказывают сильное влияние на действия и состояния человека, хотя человек не подозревает этого и часто сам не знает, почему он делает то или иное действие. Бессознательные представления с трудом переходят в сознание, практически оставаясь неосознанными вследствие работы двух механизмов — механизмов вытеснения и сопротивления. Сознание оказывает: им сопротивление, т. е. человек не пропускает в сознание всю правду о себе. Поэтому бессознательные представления, имея' большой энергетический заряд, прорываются в сознательную] жизнь человека, принимая искаженную или символическую форму (три формы проявления бессознательного — сновидения, ошибочные действия — оговорки, описки, забывание вещей, невротические симптомы). Когнитивная психология рассматривает человека прежде всего как разумное познающее существо, способное самостоятельно познавать окружающий мир и себя, способное найти решение любых сложных проблем, обнаружить свои ошибки и исправить их, способное к самообучению и самоуправлению.. Представители когнитивной психологии У. Найссер, А. Пайвио и др. отводят е поведении субъекта решающую роль знаниям (от лат. cognito — знание). Для них центральным становится вопрос об организации знания в памяти субъекта, о соотношении вербальных (словесных) и образных компонентов процессах запоминания и мышления. Гуманистическая (экзистенциальная) психология рассматриеает человека как изначально хорошее существо, которому потенциально присущи высшие человеческие качества и высшие человеческие потребности (потребности в само развитии и самосовершенствовании, потребности е понимании смысла жизни и актуализации своего назначения в мире, потребности в красоте, познании, справедливости и т. п.), и лишь неблагоприятные условия жизни могут временно блокировать проявление высших человеческих качеств в реальном поведении человека. Виднейшие представители гуманистической психологии Г. Оллпорт, Г. А. Мюррей, Г. Мэрфи, К. Роджерс, А. Маслоу предметом психологических исследований считают здоровую творческую личность человека. Целью такой личности является не потребность в гомеостазе, как считает психоанализ, а самоосуществление, самоактуализация, рост конструктивного начала человеческого «Я». Человек открыт миру, наделен потенциями к непрерывному развитию и самореализации. Любовь, творчество, рост, высшие ценности, смысл — именно эти и близкие им понятия характеризуют базисные потребности человека. Как отмечает В. Франкл, автор концепции логотерапии, при отсутствии или потере интереса к жизни человек испытывает скуку, предается пороку, его поражают тяжелые неудачи. |