«Формирование творческой активности детей дошкольного возраста на основе игровой деятельности». ВКР 2. Психологопедагогические основы развития творческих способностей в дошкольном возрасте

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

Глава 3. Опытно-экспериментальная работа по развитиютворческих способностей у дошкольников в процессе игры3.1. Диагностика творческих способностей у дошкольниковЦель настоящего параграфа – рассмотреть организацию педагогического эксперимента (цель, задачи, методы, этапы и условия экспериментальной работы), представить методы доказательства гипотезы, определить критерии и показатели, характеризующие уровни развития творческой активности у детей младшего дошкольного возраста в продуктивной деятельности в практике дошкольного образовательного учреждения, апробировать комплекс педагогических условий, обеспечивающих развитие творческой активности у детей младшего дошкольного возраста. Таблица 1 Общий план проведения опытно-экспериментальной работы

Цель педагогического эксперимента – проверить комплекс педагогических условий формирования творческой активности у детей младшего дошкольного возраста в продуктивной деятельности. Данная цель определила ряд задач, решаемых нами в ходе педагогического эксперимента: определить реальное (наличное) состояние развития творческой активности у детей младшего дошкольного возраста до формирующего эксперимента; экспериментально проверить влияние предложенного нами комплекса педагогических условий на развитие творческой активности у детей младшего дошкольного возраста в системе дошкольного образовательного учреждения; на основе результатов экспериментальной работы разработать комплекс практических мер, определяющих качество и эффективность процесса развития творческой активности у детей младшего дошкольного возраста в системе дошкольного образовательного учреждения. Гипотеза: Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам предположить, что развитие творчества у старших дошкольников в игре возможно, если создаются следующие условия: создание эмоционально-благополучной атмосферы в группе детского сада; гарантия свободы и самостоятельности в игре ребенка в условиях педагогического руководства воспитателя; специальная работа, проводимая взрослым по развитию творческих способностей старших дошкольников в игре. Для подтверждения гипотезы необходимо решить следующие задачи опытно-экспериментальной работы: Выявить особенности проявления творческих способностей у детей дошкольного возраста. Выяснить условия, используемые педагогом в работе по развитию творчества Провести сравнительный анализ результатов исследования. Программа проведения экспериментальной части нашей работы предусматривает три главных этапа: констатирующий 2) формирующий 3) контрольный Опытно-экспериментальная работа. 3.2. Констатирующий этап С этой целью мы использовали игровые умения, представленные в методике Н. Я. Михайленко: умение обыгрывать предметы, заменять реальные предметы условными, строить ролевое взаимодействия, использовать ролевой диалог, умение придумывать новый оригинальный сюжет, варьирование известной игры, гибкость изменении традиционного хода игры, способность принимать измененный сюжет. Для оценки игровых проявлений детей были выделены критерии развития творчества, разработанные Торренсом и Гилфордом: оригинальность, которая проявляется в способности предложить новый замысел для игры; быстрота, как способность быстро адаптироваться в сложившейся ситуации; гибкость, как способность предложить новое использование для известного объекта; вариативность, т. е. способность предложить различные идеи в той или иной ситуации. Для аналитической обработки результатов исследования нами были выделены три уровня развития творческих способностей у дошкольника в игре: III уровень – низкий. Ребенок не может предложить новый замысел, хочет играть по известному замыслу. Имеет затруднения при принятии игровой задачи (трудность при адаптации к новой игровой задаче). Использует известный вариант. II уровень – средний. Ребенок предлагает замысел из известной сказки, мультфильма, не всегда готов принять новый замысел. Затрудняется в предложении нового использования предметов. I уровень – высокий. Ребенок может предложить различные новые замыслы, может быстро адаптироваться к игровой задаче, новому замыслу. Может предложить не один вариант сюжета, способен предложить новое использование для известных предметов и объектов. Для подведения результатов исследования весь материал необходимо было представить в форме таблицы. В таблице фиксировали оценки умений детей проявлять себя творчески. Для этого была выбрана трехбалльная система: одним баллом оценивали низкий уровень проявления креативности, двумя баллами – средний, тремя баллами – высокий уровень. Для определения уровня креативности в игре, мы предложили детям следующие задания: Задание № 1 "способность оригинально обыграть игрушку". В группу вносилась игрушка "лиса Алиса" и воспитатель предлагал ребенку обыграть ее. Например: "К нам сегодня в гости пришла лиса Алиса". Ей очень скучно и она хотела бы поиграть с тобой" (далее см. приложение №4). Для оценки этого задания были выделены три уровня: I уровень - высокий – соответствует тому, что игрушка оригинально обыгрывается, ребенок быстро, ярко начинает играть в нее, с желанием принимать игрушку, рассматривает ее, обращается к ней особым образом, включает ее в особый свой собственный сюжет. II уровень– средний. Ребенок легко принимает игрушку, рассматривает ее, использует уже известный сюжет, новый вариант не предлагает, может использовать сюжет предложенный взрослым или другими детьми. III уровень - низкий. Ребенок принимает игрушку, просто ходит с ней, может произвести какие-то действия, игрушку в сюжет не включает, новых вариантов сюжета не придумывает, быстро устает от игрушки и оставляет ее. Оценка уровней обыгрывания игрушки проводилась по критериям развития креативности, описанным выше, показатели высокого уровня оценивались тремя баллами, среднего – двумя, низкого – одним баллом. Результаты вносились в таблицу (см. приложение № 3). Задание № 2. Детям предлагалось придумать сюжет по условию: "Как бы ты играл, если в твою семью приехал доктор Айболит?" (см. приложение № 5). Для оценки задания были выделены три уровня: I уровень – высокий. Умение придумать оригинальный сюжет. Оценивается тремя баллами. II уровень – средний. Сюжет заимствован от взрослых или из мультфильмов – два балла. III уровень –низкий. Не умение придумывать сюжет. Оценивается одним баллом. Для наиболее точной постановки уровня мы использовали критерии развития креативности, описанные выше, результаты также вносили в таблицу (см. приложение № 3). Констатирующий эксперимент представляет собой ориентировочное изучение вопроса о влиянии игры на развитие творчества у детей старшего дошкольного возраста. Для констатирующего эксперимента были определены две группы по десять человек (см. приложение №1), одна из которых в последствии стала экспериментальной, а другая осталась контрольной. Было необходимым провести обследование игры с целью выявления уровня ее развития и проявления творческих способностей. Наблюдения за организацией игровой деятельности детей в старшей группе (см. приложение №2) показали, что ролевые действия детей не всегда согласованны, часто нарушается логика творческого воссоздания жизненного мотивированных связей. Наблюдается частое пересечение ролевых и реальных отношений играющих детей, они выражают свое несогласие, недовольство партнерами, отвлекаются от цели игры и неполно воплощают замысел. Игра детей дошкольного возраста характеризуется низким уровнем развития. Это задерживает сюжетосложение как перспективного уровня развития игры. Игровая тематика однообразна. Ролевое поведение участников игры характеризуется отсутствием новизны, вариативности. Игровые задачи дети решают привычными способами. Дети западают на ролевом диалоге. В играх дошкольников редки ролевые диалоги, которые предполагают общение детей из своей роли. В предложенных заданиях: "Способность оригинально обыграть игрушку" и "Придумай сюжет по условию" дети в основном используют сюжет, предложенный взрослым и другими детьми; редко предлагают новые варианты игры, новое использование для известного объекта; не всегда реализуют свой замысел деятельности. Лишь некоторые дети самостоятельно выбирают тему; способны домысливать предложенный вариант сюжета; могут увлечь своими идеями остальных детей; быстро адаптироваться к игровой задаче; могут предложить не один вариант сюжета. В результате проведенной работы на констатирующем этапе исследования нами было отмечено, что 20% детей действуют самостоятельно в проигрываемых нами играх, придумывают новые сюжеты, фантазируют, комбинируя свои знания из окружающего мира со своими фантазиями. Эти дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно выбрать тему продуктивной игровой деятельности, продумать содержание работы, способны домысливать предложенный вариант сюжета, с легкостью реализуют свои замыслы, придумывая что-то необычное, оригинальное. Они могут увлечь своими идеями остальных детей группы, поэтому мы их отнесли к первому (высшему) уровню развития творческих способностей. Ко второму (среднему) уровню креативности было отнесено 60% из всех детей, задействованных в эксперименте, детей. Эти дети эпизодически могут выбирать тему, продуктивной, игровой деятельности, но чаще принимают тему детей – лидеров, взрослого; в своей самостоятельной деятельности они могут заимствовать сюжеты известных сказок, фильмов, мультфильмов; не всегда реализуют свой замысел деятельности. И к третьему (низкому) уровню мы отнесли 20% дошкольников. Эти дети мало общительны, почти все время играют по одному. Они затрудняются в придумывании темы, сюжета продуктивной игровой деятельности, не могут дополнить предложенный вариант, редко изъявляют желание самостоятельно заниматься продуктивной игровой деятельностью. У них отсутствует способность фантазировать, придумывать что-то необычное, оригинальное. Без интереса принимают предложенную тему и часто не доводят ее до конца. Таблица 2 Результаты констатирующего эксперимента

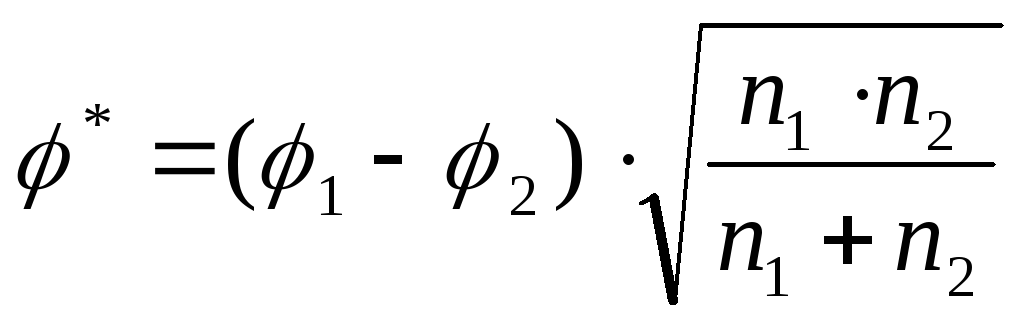

Количественный и качественный анализ результатов, полученных в ходе констатирующего эксперимента, показал, что в экспериментальной группе к высокому уровню отнесено 4 ребенка (21,1%)детей, а в контрольной группе – 5 детей (26,3%). К среднему уровню отнесено в экспериментальной группе 10 детей (52,6%), в контрольной – 8 детей (42,1%). К низкому уровню к экспериментальной группе относятся 5 детей (26,3%), а к контрольной группе -6 детей (31,6%). Для большей наглядности полученные результаты на этапе констатирующего эксперимента представлены на рисунке 1.  Рисунок 1 - Распределение детей младшего дошкольного возраста по уровням сформированности творческой активности С помощью критерия Фишера проверим, отличаются ли статистически значимо друг от друга контрольная и экспериментальная группы по доле детей младшего дошкольного возраста с низким уровнем сформированности творческой активности. Критерий φ* - угловое преобразование Фишера - предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта. В нашем исследовании критерий использовался для оценки достоверности различий между контрольной и экспериментальной группами обследованных детей младшего дошкольного возраста. Критерий φ* рассчитывался по формуле:  *; *;где φ1 – угол, соответствующей большей % доле; φ2 – угол, соответствующей меньшей % доле; n1 - количество наблюдений в выборке 1 n2 - количество наблюдений в выборке 2 Сформулируем две гипотезы: H0 (означающая, что обе группы статистически значимо не отличаются по доле младших дошкольников с низким уровнем сформированности творческой активности) и H1 (означающая, что контрольная и экспериментальная группы статистически значимо отличаются друг от друга по доле младших дошкольников с низким уровнем сформированности творческой активности). В соответствии с таблицей результатов констатирующего эксперимента, мы можем определить, что: 𝜑 1(31,6%) = 1,194; 𝜑2(26,3%) = 1,075 𝜑 эмп = (𝜑 − 𝜑)√ 𝑛∗𝑛/ 𝑛+𝑛 = 0,36 Сравним полученное эмпирическое значение с критическим, которое всегда одно и то же: 𝜑 кр = { 1,64 (𝑝 ≤ 0,05) 2,31 (𝑝 ≤ 0,01) 𝜑 эмп < 𝜑 кр, что свидетельствует о подтверждении гипотезы H0. На основании этих расчетов можно сделать вывод, что доля детей младшего дошкольного возраста с низким уровнем сформированности творческой активности в экспериментальной группе не выше, чем в контрольной, то есть обе группы по доле младших дошкольников с низким уровнем сформированности творческой активности статистически значимо не отличаются друг от друга. Таким образом, эксперимент показал преобладание низкого уровня творческой активности у младших дошкольников, что ниже реальных возможностей детей данного возраста, о чём свидетельствует наличие детей, показавших достаточно высокие результаты. Была изучена профессиональная деятельность педагогов, направленна на формирование у младших дошкольников творческой активности, а также участие родителей в совместной деятельности по решению данной проблемы Проведенный нами опрос показал, что воспитателей волнует исследуемая проблема. Педагоги полагают, что детей необходимо с раннего детства «приучать к красоте, аккуратности и трудолюбию», «воспитывать творческие задатки как необходимые условия для развития всех психических процессов, в особенности креативного мышления», «развивать творческие способности у детей во благо будущего развития общества». В ходе проведенных с родителями бесед, устных опросов, выявили отношения к проблеме формирования творческой активности у детей. Родители выделили проблемы во время творческих занятий у своих детей «делает все по образцу», «не проявляет особый интерес», «выполненное задание не отличается оригинальностью», «теряет интерес при возникновении трудностей». Сделав анализ ответов родителей, мы узнали что они в подавляющем большинстве, считают исследуемую проблему значимой, полагают, что более высокий уровень сформированности творческой активности пригодится детям в дальнейшем, как при обучении в школе, так и в более взрослом возрасте в решении многих задач. Следовательно, ориентируясь на полученные данные, мы определили необходимые педагогические условия, направленные на формирование творческой активности у детей младшего дошкольного возраста: разработку и внедрение в образовательный процесс комплекс занятий по рисованию с помощью комплексного и системного использования методов и приемов; организацию развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной организации в роли движущей силы в целостном процессе формирования творческой активности у дошкольников в продуктивной деятельности; обеспечение сотрудничества педагогов и родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов эффективного формирования творческой активности у детей младшего дошкольного возраста в продуктивной деятельности. 3.3. Формирующий этап исследования На формирующем этапе исследования нам необходимо создать эмоционально-благополучную атмосферу для детей. В понятие "эмоционально-благополучная атмосфера" мы включим: налаживание контактов с детьми, снятие эмоционального напряжения в игре, развертывание партнерских отношений. Для этого следует внести необходимые изменения в воспитательный процесс. Отказаться от прямых указаний и больший акцент перенести на косвенные воздействия через организацию совместной деятельности, игру, игровое общение, использование средств литературы и искусства; в непосредственном общении большое внимание уделять становлению нравственных качеств. "Ты знаешь, какой доброй была Золушка, ты можешь поступить также хорошо, как поступала она". Участвовать в играх детей в качестве партнера. В игре брать на себя одну из ролей (не обязательно главную) и выполнять игровые действия в соответствии с ней. Например: "Я – бабушка. Я приехала к вам из Москвы. Внучка, чем ты меня угостишь? А у вас есть клубничный пирог? Нет? Тогда давайте сходим в магазин за продуктами и испечем его…" Не навязывать детям свое мнение о развитии сюжета и поведении героев, но принимать участие в обсуждении и планировании дальнейшего хода игры. Например: " А можно я буду играть с вами в "больницу". Я буду пациентом. У меня заболит голова, и врач выпишет мне лекарства. Я пойду за ними в аптеку…" В ходе формирующего эксперимента нам следует вовлекать в игру малоактивных детей, которые предпочитают отмалчиваться, придерживаться того, что в предлагаемых заданиях не существует одного решения и правильными могут оказаться разные ответы, иногда не похожие друг на друга. Стимулировать как можно большее число разнообразных ответов, но, прежде всего, поощрять оригинальные, творческие решения. В работе с этими детьми выявлять их особенности, попытаться вывести их из состояния малоактивности путем организации совместной с педагогом игровой деятельности. Предложить ребенку поиграть с набором с игрушками из "киндер–сюрприза". Главным условием проведения формирующего эксперимента и развития творчества у дошкольников явилось руководство игрой со стороны воспитателя и при этом предоставление детям свободы и самостоятельности в игре. Для развития диалога ввести "телефонные" разговоры персонажей. Например: Ситуация №1. "Здравствуйте, вам звонит доктор. (А у нас ни кто не болен). Я знаю, но вашей дочери пора сделать прививку. (А когда мы к вам должны прийти?) Завтра утром…" Ситуация №2. "Здравствуйте! Вам звонит ваша бабушка. Как у вас дела? (хорошо). Может быть, вы приедете ко мне в гости в деревню? Там отдохнете на природе, попьете парного молока…. Для развития сюжетосложения провести с детьми старшего дошкольного возраста игру – придумывания. При этом поставить следующий вопрос: "Что и как придумывать?" В совместной игре с детьми мы будем постепенно переводить их ко все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. Для этого сориентировать детей на слушание друг друга, продолжение рассказа партнера. Предложить "вспомнить" вместе известную сказку. Пересказ должен происходить в свободной обстановке, без оценок качества детской речи и требований полноты рассказа. Важного чтобы ребенок передал общий смысл очередного события. После его изложения предложить передать "ход" другому ребенку. Если дети забыли часть сказки, можно включиться вне очереди: "Я вспомнила, дальше было так…" Тем же детям предложить новую игру. "Давайте играть по-новому. Будем вместе придумывать общую сказку, про Ивана Царевича и Серого Волка, но немного не такую". Игра – придумывания каждый раз должна занимать не более десяти - пятнадцати минут. Желательно участников посадить так, чтобы они видели друг друга. Постепенно в игру можно включать до 3-х детей. Большее число участников пока не целесообразно, т. к. дети не могут долго ждать своей очереди высказаться, теряют нить сюжета, и в результате их интерес падает. По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные события стимулировать детей к соединению сюжетосложения с ролевым взаимодействием. С этой целью включить детей в игру, где участником предложить роли, принадлежащие разным смысловым сферам – разно-контекстные роли (Буратино и воспитатель, принцесса и милиционер, Баба Яга и продавец…). Чтобы не "закрывать" предметными действиями творческую работу по соединению этих ролей в общем сюжете, игру осуществить в форме "телефонных" разговоров персонажей. В дальнейшем предложить придумывать настоящие истории. При этом опираться на детские интересы, но одновременно стимулировать участников к использованию тех знаний, которые они получают на занятиях, экскурсиях, из книг и кинофильмов. Придумывание историй осуществлять в группах по четыре – пять человек. Обсудив с детьми начальный эпизод истории (выбор героя, ситуацию, в которой он оказался, цель и т.д.), в дальнейшем уменьшить свой вклад в игру. Для снятия эмоционального напряжения у старших дошкольников использовать: 1) метод мозгового штурма; 2) метод гирлянд. Перед началом мозгового штурма поставить задачу – начинать высказывание идей с самых молчаливых, с самых малоактивных детей, чтобы не давил страх перед авторитетом. Последним будет высказываться руководитель. При этом запрещается критика (словесная, жестовая, мимическая) и поощряется любая идея, даже шуточная или явно нелепая. Мозговой штурм можно будет провести не запланировано при решении какой-либо задачи (бытовой или сказочной), во время игры занятие, при обсуждении какого-либо поступка, случая или события из художественного произведения. Например. Мебель для кукол есть, но очень большая, места для нее нет. Необходима мебель небольшого размера, но тогда не поместятся все куклы. Противоречие: мебель для кукол должна быть большой, чтобы куклы в ней помещались, и мебель должна быть маленькая, чтобы она помещалась в игровом уголке. Дети сами, по ходу, обсуждая, будут корректировать высказанные идеи, анализировать их (что хорошего и что плохого в них, какую идею можно реализовать наиболее быстро, легко…). Гирлянды аналогий будут формироваться, в виде списка слов – это могут быть все части речи, а также сочетания слов. Отталкиваясь от исходного слова, необходимо составить цепочку (каждая новая ассоциация находится не по первому, а по последнему слову). Цепочка слов может закончиться произвольно или тем словом, от которого "тянули" гирлянду. Например: дорога – извилистая – крутая – яйцо – скользкая – горка – снег – пустыня – сахар – вкусно – компот – фрукты – много – заболеешь – больница – лекарства –горькая – лук – грядка – огород – дорога… Играть индивидуально или с двумя – тремя детьми, так как в большой группе дети склонны подхватывать высказывания товарищей, отвлекаясь от своих ассоциаций. Основные трудности при проведении эксперимента были связаны с принятием ребенком взрослого как партнера в деятельности. Так, дети, участвующие в эксперименте, первоначально недоверчиво относились к изменившейся позиции взрослого и воспринимали его поведение как игру, которая скоро закончится. По нашим наблюдениям дети достаточно часто настороженно воспринимают любого водящего в группу взрослого, а тем более того, который идет на непосредственный контакт с ним. Выяснилось, что дети сдерживают свои проявления, боясь быть замеченным воспитателем. Вхождение экспериментатора в детскую деятельность и развертывание в ней партнерских отношений постепенно меняло позицию детей. Мы заметили, что дети стали часто обращаться ко взрослому, искренность в общении, особенно в тех случаях, когда экспериментатор поддерживал беседу детей о героях мультфильмов, находился в курсе детских интересов, включался в обсуждение детского замысла, считался с мнением других детей, подчеркивал достоинства замысла ребенка. Экспериментатор реально оказывал помощь ребенку в случае его затруднений или обращений за советом. В ходе формирующего эксперимента значительное место занимала индивидуальная работа с детьми, в которой мы стремились показать свою доброжелательность, заинтересованность в каждом, без исключения ребенке, особое значение такая работа имел для малоактивных, часто конфликтующих детей, замкнутых детей, которые не могли удовлетворить потребность в «принятии» их детьми и взрослыми. Больших усилий, например, потребовало налаживание контакта с Мусой Б., практически не принимавшим, по нашим наблюдениям, участия в совместной с другими детьми деятельности. Стремясь расположить мальчика к себе, экспериментатор предлагал ему поиграть с набором голышей, с игрушками из «киндер-сюрприза», сам ненавязчиво вступал в игру; часто рассматривал с Мусой иллюстрации имеющихся в группе книг (обычное занятие мальчика); предлагал обсуждать содержание иллюстраций; пытался в разговоре выяснить причины стремления ребенка к уединению. Выяснилось, что другие дети не принимают Мусу в свои занятия, а почему, он «не знает». Экспериментатор стал чаще предлагать мальчику поручения оказать помощь взрослому или детям, что-либо принести, к кому-либо обратиться с вопросом, подключал к деятельности детей. Внутри совместной деятельности старших дошкольников со взрослым экспериментатор высказывался о достоинствах Мусы, обращался к нему при обсуждении замысла, демонстрировал его достижения. Через некоторое время экспериментатор заметил, что мальчик стал проявлять большую активность в общении с другими детьми, начал самостоятельно подключаться к совместной деятельности, правда, предпочитал те занятия, в которых участвовал экспериментатор. В эксперименте взрослый специально демонстрировал свой эмоционально-положительный настрой как в индивидуальном общении, так и по отношению к различным детским группа (объединенных, например, совместной деятельностью). Для развития ролевого диалога вводился «телефонный» разговор персонажей. Видя, что игра угасает, экспериментатор брал на себя роль доктора, бабушки и звонил играющим по тому или другому поводу. В результате игра принимала иной оборот, развивалась, вовлекались другие персонажи. Дети радовались интересному повороту событий, увлекались совместной деятельностью. Для развития сюжетосложения с детьми старшего дошкольного возраста была проведена игра-придумывание. Экспериментатор предлагал вспомнить известную сказку. Например: «Саша, Вика, вы какую сказку больше всего любите? Про Серого Волка? Что-то я ее немножко забыла. Давайте вместе ее вспомним: немножко расскажет Саша, потом Настя, потом – я, а затем Саша». Пересказ проходил в свободной обстановке, без оценок качества детской речи и требований полноты рассказа. Для нас было важным, чтобы ребенок передал общий смысл очередного события. Затем экспериментатор предложил этим детям: «Давайте играть по-новому! Будем вместе придумывать одну общую сказку про Ивана Царевича и Серого Волка, но немного не такую». По мере овладения умением совместно комбинировать разнообразные события, стимулировали детей к соединению сюжетосложения с ролевым взаимодействием (например, Баба-Яга звонит продавцу чтобы узнать, можно ли купить в магазине метолу, так как ее сломалась). В процессе этих заданий дети были сориентированы на слушание друг друга, продолжение рассказа партнера. В результате дошкольники смогли реализовать свои творческие возможности и действовать согласованно. Дети научились выстраивать новые последовательности событий и при этом ориентироваться на партнеров-сверстников: обозначать для них (пояснять), какое событие он хотел бы развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров (ведь они могут предложить другие события); умение комбинировать предложенные самим ребенком и другими участниками события в общем сюжете игры. Эмоциональное поведение экспериментатора, его увлеченность, способность к импровизации, гибкому реагированию на любые предложения детей во многом повлияли на радость сотворчества, партнерских отношений, сотрудничества. В поведении детей были замечены следующие изменения: появление доверия к взрослому, большая уверенность в себе в процессе участия в совместной деятельности. Проявление экспериментатора, выражающееся отсутствием жестких оценок, резких обращений, желанием совместно действовать позволили ребенку увидеть взрослого как интересующего субъекта. Это выражалось в частых обращениях к воспитателю по поводу организации совместной деятельности, решения конфликтных ситуаций и т.д. С целью снятия эмоционального напряжения у старших дошкольников создавалась обстановка разрешения. Для этого использовали метод мозгового штурма и метод гирлянд. Мозговой штурм возникал незапланированно при решении какой-либо задачи, при обсуждении поступка, случая или события из художественного произведения. Дети сами по ходу, обсуждая, корректировали высказанные идеи, анализировали их (что хорошего и что плохого в них, какую идею можно реализовать наиболее быстро, легко и т.д.). В такие моменты, наблюдая за детьми, можно было отметить более внимательное отношение их друг к другу в условиях совместной деятельности, что связано с появлением интереса к партнеру-сверстнику как носителю нового. Гирлянды аналогий формировались в виде списка слов. Это могли быть все части речи, а также сочетания слов. Отталкиваясь от исходного слова, дети составляли цепочку, которая могла закончиться произвольно или тем словом, от которого «тянули» гирлянду. Например: дорога – извилистая – крутая – яйцо – скользкое – горка – снег – пустыня – сахар – вкусно – компот – фрукты – много – заболеешь – больница – лекарство – горькое – лук – грядка- огород – дорога. Или: яблоко – сладкое – мороженое – холодное – снег – мокрый – дорога – длинная – сказка – Баба Яга – метла – улица – весело – день рождения – праздник – гости – вечер… Метод гирлянд позволили дошкольникам творчески мыслить, проводить параллели между предметами, не отвлекаться от своих ассоциаций, выявлять сходства предметов по каким-либо свойствам или отношениям. Интерес к совместной деятельности толкал их к обсуждению ассоциаций. В результате проведенной работы на формирующем этапе, мы установили, что сократилась конфликтность между детьми, активизировался внутренний потенциал ребенка, было снято эмоциональное напряжение. 3.4. Результаты экспериментальной работа В настоящем параграфе представлен анализ формирующего эксперимента, дана интерпретация его результатов и на этой основе уточнены основные положения выдвинутой нами гипотезы. Формирующий эксперимент был направлен на экспериментальную группу. В этой группе была осуществлена реализация педагогических условий, которые имели своей целью повысить долю детей младшего дошкольного возраста, обладающих по итогам первичного исследования низким уровнем сформированности творческой активности. По окончании формирующего эксперимента с целью проверки эффективности педагогических условий, необходимых для формирования творческой активности у младших дошкольников, было вновь проведено исследование уровня сформированности творческой активности (контрольный эксперимент). В таблице 8 и на рисунке 2 представлены результаты контрольного среза. Таблица 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||