Мазда. Различные аспекты понятия регионализация понятия, тенденции и актуальные проблемы Понятия

Скачать 147.47 Kb. Скачать 147.47 Kb.

|

Понятия Регионализация в широком смысле – возникновение региональных объединений. Регионализация – развитие, укрепление экономических, политических связей между областями или государствами, входящими в один регион. - образование новых регионов путем объединения стран. Регионализация (давала Немчина) – процесс перераспределения властных компетенций, передачи функций от национального на региональный уровень, появления и развитие новых институциональных форм, отвечающих новой роли регионов в процессе принятия решений на национальном и межнациональном уровне. Регионализация как колонизация – создание новых территориальных образований посредством формирования новых центров влияния путем согласования и подчинения интересов транснационального класса. Колонизация включает создание новых территорий и их заселение. Для регионализации как колонизации характерно: - новые формы территориальных образований - следствием которых является миграция как новая форма принудительного отчуждения - массовое лишение свободы - лишение лишних политических прав территориальные объединения с новыми формами заселения (образуются в результате создания новых центров влияния). Трансграничная регионализация – формирование новых региональных образований между национальными регионами, находящимися по разные стороны государственных границ. Измерения трансграничной регионализации 1.нисходящая регионализация (межгосударственное сотрудничество) 2.восходящая регионализация (сотрудничество на местном и региональном уровнях) Типы регионов (согласно трансгр.регионализации): - административные регионы как часть государственной иерархии, функционирующие на основе вертикального порядка; - исторические или этнические регионы, появившиеся в результате действий региональных движений, повлекших определенные исторические события, и характеризующиеся определенной гомогенностью и опытом общей идентичности; - сетевые функциональные регионы, которые также включают транснациональные регионы Трансрегионализация 1.включает в себя сотрудничество регионов, входящих в состав разных государств 2.предполагает трансграничное сотрудничество. Происходит это за счет перераспределения властных компетенций, передачи функций от национального на региональный уровень, образования административного уровня с ограниченными полномочиями, но наделения его значительными политическими правами. 3.предполагает включение в этот процесс властных структур граничащих друг с другом государств, их административно-территориальных единиц и муниципалитетов и образование межгосударственных структур управления. Регионализация как политический процесс – создание нового уровня управления (создание негосударственных структур управления: комитетов, организаций). Процесс суверенизации в результате идеологии региональной элиты и деятельности социальных движений, целью которых является региональная автономия. Экономический аспект регионализации – сотрудничество приграничных стран в промышленности, транспортной, информационной, аграрной и военной сферах. Развитие внутрирегиональных связей в зависимости от хозяйственной специализации региона. Тенденции

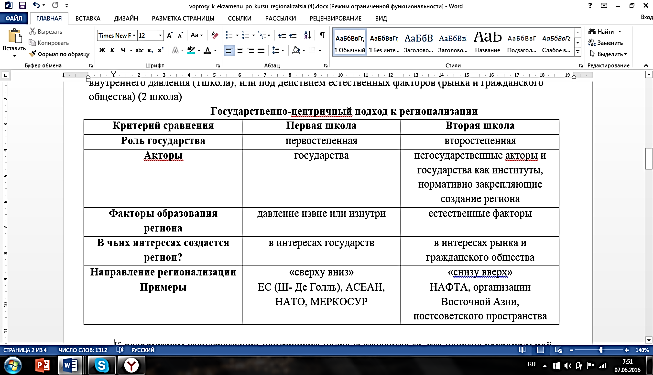

2. Государственно-центричный подход к изучению регионализации: содержание и примеры Суть этого подхода заключается в понимании регионализации как результата сознательных договоренностей между гос-вами с целью решения каких-либо проблем. В рамках подхода сформировались две школы: Первая школа(наиболее влиятельная) рассматривает регионализацию как результат давления извне. Региональные объединения могут возникать для противостояния внешней опасности — экономической или политической. Опасность может исходить как извне региона (США по отношению к Европе), так и изнутри. Источником опасности может выступать рег. гегемон, в противовес которому формируется региональная коалиция (например, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) изначально создавалась как контрсила по отношению к Вьетнаму). Иногда рег. организация включает в себя потенциального гегемона, связывая его и ограничивая его амбиции (например, членство Германии в ЕС, НАТО служит средством сдерживания ее потенциального гегемонизма). В рамках этой школы возникла теория регионализации как альтернативы неолиберальной глобализации. Объединение территориально близких и приблизительно одинаково развитых суверенных государств в рег. орг-ции ведет к тому, что гос-ва не ослабевают, а становятся движущей силой интеграции. Характерные примеры — ЕС, МЕРКОСУР (Южный общий рынок). В данном случае регион объединяется не против общей геополитической угрозы, а для облегчения входа в глобальную экономику. Региональные объединения многофункциональны: 1.Развиваются внутренние рынки сбыта, позволяющие каждой национальной экономике сохранять многоотраслевойхарактер. 2.Суверенное гос-во сохраняется и продолжает защищать интересы своих граждан и окружающую среду,проводитьпрограммыразвития. 3.Рег. объединения защищают интересы государств-членов в условиях глобальной экономики. Развивающиеся страны тяготеют к «закрытому» регионализму (например, МЕРКОСУР), понимая рег. объединения как способ защиты от глобализации. Развитые страны призывают к «открытому» регионализму (например, АСЕАН) — когда интеграционный проект является частью процесса глобализации мировой экономики. Вторая школа. По мнению ее сторонников, взаимозависимость в регионе нарастает естественным образом, независимо от государственной политики. Происходит естественное взаимопроникновение рынков и установление связей между частными компаниями. Движущими силами регионализации в данном случае выступают не государства, а рынок и гражданское общество. Регионализация сопровождается свободным перемещением людей в рамках региона и созданием неформальных сетей отношений между ними. Естественный процесс рег-ции приводит к тому, что уровень экономической взаимозависимости внутри региона превышает зависимость между регионом и другими частями мира. Внешние угрозы не играют особой роли, так как причина рег-ции лежит не вне, а внутри региона. Данная школа трактует регионализацию как процесс, идущий «снизу-вверх», а не «сверху вниз», как полагает первая школа. Государству отводится вторичная роль, так как рег-ция оказывается не результатом сознательной политики государств, а естественным процессом. Создание рег. межгосударственных орг-ций и рег. режимов просто закрепляет естественные процессы интеграции, с помощью которых проще решать общие проблемы, возникающие на основе растущей взаимозависимости. Примером может служить создание НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). Можно сказать, что регионализация с точки зрения данного подхода – это процесс образования новых регионов в результате сознательной договоренности между государствами под влиянием внешнего или внутреннего давления (1школа); или под действием естественных факторов (рынка и гражданского общества) (2 школа). К недостаткам государственно-центричного подхода относится то, что понятие региональной идентичности играет здесь подчиненную роль. Она естественно возникает по мере углубления интеграции. Появление такой идентичности знаменует высшую стадию региональной интеграции, следующую даже после выработки общей внешней политики региона. Кроме того, слабым местом данных теорий является неявное признание, что «естественная» рег-ция может происходить, не обращая внимания на границы государств. Регион, «естественно» сложившийся таким образом, может включать фрагменты разных государств, например, Азиатско-Тихоокеанский регион включает только Дальний Восток России, но не всю страну. Это может привести к развитию сепаратистских настроений.  3. Когнитивный подход к изучению регионализаии Когнитивный регионализм – второй подход к рег-ции, строится на понятии «региональной идентичности» и «рег. сознания» Их сторонники исходят из того, что региональное сознание возникает раньше самого региона как экономической или политической единицы. Указанные подходы появились не ранее 1990-х годов в рамках «критического» или постмодернистского подхода в теории международных отношений. Поскольку для данной группы подходов исключительно важно наличие рег. сознания или «когнитивной взаимозависимости», они известны как «когнитивный регионализм». В рамках этой группы также можно выделить две школы: Конструктивизм (Конструктивистское понимание рег-ции выросло из конструктивистских теорий нац. строительства, предполагающих, что нации существуют не «естественно» и «извечно», а искусственно конструируются в период модернизации (не ранее конца XVIII века). Регионы, в понимании конструктивистов, тоже не являются чем-то «естественным» или «заданным»). Регионы, как и нации, в понимании конструктивистов являются «воображаемыми сообществами». Поэтому рег. схема подвижна: хотя карта мира давно «расчерчена» и свободного пространства на ней нет, новые регионы возникают удивительно часто. Их «появление» знаменуется выделением особой области исследований, посвященных данному региону. Конструктивизм уходит от государствоцентризма, так как его сторонники не сводят регионы к объединениям государств. Граница региона может не совпадать с границей конкретного государства. Например, прибрежные районы КНР рассматриваются как часть региона Юго-Восточной Азии, в то время как Внутренний Китай традиционно относят к Восточной или Северо-Восточной Азии. В Швеции восточная часть относится к Балтийскому субрегиону, западная — к Атлантическому, а южная — к собственно Европе. К тому же экон. регион может не совпадать с политическим или культурным. Регионализация согласно первой школе – процесс искусственного конструирования региона из разнородных государств с помощью объединяющей идеологии, в частности, на основе идеи противопоставления себя другим гос-вам или регионам. Первая школа говорит о том, что регион нужно «конструировать», используя общую идею для противостояния другим идеологическим регионам Пример 1 школы. ЕС: объединение под единым названием «европейцы» очень маловероятны в связи с разобщенностью Европейского союза. Примордиализм (В рамках этого подхода меньше внимания уделяется такому признаку нации, как общее хозяйственное пространство и больше — культурным компонентам (название, язык, общий миф происхождения). Регион фактически отождествляется с «цивилизацией» — культурно-экономически-политическим единством (в первую очередь культурным). Регионализация согласно второй школе – процесс естественного объединения государств по причинам наличия общей культуры, языка, истории, относящихся, как правило, к одной цивилизации. Пример 2 школы. Славянские страны: недостаточно иметь что-то общее для долговечного объединения. 4 НЕТУ 5. Этапы региональной европейской интеграции. 1 этап (1951г.- 1957г.). 18 апреля 1951г. в Париже - Договор об учреждении ЕОУС ( Бельгия, ФРГ, Голландия, Италия, Люксембург, Франция). Инициатором европейской интеграции Франция – объединение каменноугольной, железорудной и металлург промышленности ряда западноевропейских государств ЕОУС(европейское объединение угля и стали): отмена импортных и экспортных пошлин, количественные ограничения, дискриминационные меры в торговле углем, железной рудой, сталью. Единые пошлины на импорт данных товаров (для стран не входивших). Наднациональный Высший руководящий орган, -общее регулирование производства угля и стали, процессов модернизации. Его решения обязательны, но его деятельность координировалась прежде всего с Советом Министров, страны имели право вето. Парижский договор, таким образом, отличали осторожность проходов, постепенность и ступенчатость развития интеграции в целом и ее организационныхформ. Центр европейской тяжелой промышленности (в Рурском бассейне, Саарской области, Лимбурге, Валлонии, Люксембурге и Лотарингии), перестал быть постоянным источником войн и конфликтов там стал развивался процесс сотрудничества и прогресса. Организация открыла путь для серии новых инициатив в области европейской интеграции. 2 этап (к. 50-х – нач. 70-х гг(“золотой век”)). март1957г те же 6 стран – 2 Римских договор о создании ЕЭС и Евратома (создан по модели ЕОУС и имел тоже отраслевую направленность). ЕЭС отличает идея расширения экономической интеграции путем создания общего рынка. Цели ЕЭС: - постепенное снятие всех ограничений в торговле между странами-членами; - установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами; - ликвидация ограничений для свободного перемещения капиталов, людей, услуг; - проведение общей политики в области сельского хозяйства и транспорта; - унификация налоговых систем; - установление правил конкуренции “на общем рынке”; - сближение законодательств стран-участниц; - разработка принципов согласования экономической политики и др. В октябре 1956г. Лондон заявил, что UK предпочитает создание зоны свободной торговли. 4 мая 1960г. подписана Стокгольмская Декларация- Великобрит, Австрия, Дания, Норвегия, Португ, Швеция и Швейцария образовали Европейскую Ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Параллельно в Зап Европе стали развиваться 2 типа интеграции, отразившие разные интересы и разные представления о моделях сотрудничества двух групп стран. 1 июля 1968г. (на 1,5 года раньше намеченного срока) странами ЕЭС был создан таможенный союз (ликвидированы торговые ограничения во взаимной торговле стран-участниц и установлен единый таможенный тариф по отношению к 3им странам). Гармонизация стандартов и тех норм, координация хоз законодательства. Сближалась промышленная политика, ускорялся процесс превращения национальных монополий стран ЕЭС в транснациональные, возросла либерализация движения капиталов и рабочей силы в ЕЭС. Единая сельскохозяйственная политика( принципы: единство рынка (единые правила и нормы), преференции в отношении товаров из Сообщества(общий таможенный барьер ЕС по отношению к третьим странам), финансовой солидарности (все государства ЕЭС несут бремя единой аграрной политики). В 1962 создан Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства (ФЕОГА). 3 этап (с нач 70-х г до сер 80-х г), -противоречия и трудности в д-ти Сообщества. Вялые темпы роста относительно других стран Запада, самый высокий уровень безработицы, “торговые войны” между странами-партнерами породили так называемый синдром “европессимизма”. Вместе с тем ЕС удается добиться немалого прогресса в интеграции. янв 1973г. - 1 количественное расширение ЕС – Великобритании, Дании и Ирландии. Сферой наднационального регулирования становится валютная интеграция. С 1978г. создается Европейская валютная система (ЕВС), осн на трех основных элементах: а) ЭКЮ; б)система “европейской валютной змеи”, т.е. с одной стороны, механизм, тесно привязывающий валюты стран ЕС друг к другу (отклонения не могли превышать 1,125%), с другой – механизм совместного колебания по отношению к доллару (отклонения не могли превышать 2,25%); в)создании Европейского фонда валютного сотрудничества (ЕФВС) за счет объединения части (20%) национальных золотовалютных резервов стран-участниц. Валютная интеграция- большой шаг в продвижении региональной интеграции и ступень к экономическому и валютному союзу. В 1981г. в ЕС вступила–Греция. 4 этап (с сер 80-х до нач 90-х г). Завершение создания единого внутреннего рынка. Главной целью реформирования ЕС было создание Единого внутреннего рынка, целостной евроэкономики, что было зафиксировано в Едином Европейском Акте (ЕЕА) (1987). ЕВР должен был представлять собой “пространство без внутренних границ, в котором обеспечивается свободное движение товаров, капиталов, услуг и гражданских лиц”, его созд было предусмотрено к 31 дек 1992г. полное устранение физич, технич, налог и др барьеров в ЕС, что практически вело к ликвидации национальных границ, созданию однородного экономического пространства. Данная задача была в основном решена к 1 января 1993 года. На этом этапе в 1986 вступили Испания и Португалия 5 (современный) этап– переход к формированию Экономич, валютного и полит союза. В дек 1991г. сессией Европейского совета одобрен текст Договора о ЕС (Маастрихтский Дог о ЕС).Договор вступил в силу 1 ноября 1993г., новое название – Европейский Союз. Единое европейское гражданство, полит союз, экономический и валютный союз.1 января 1999г. - вводится в безнал евро, с 1 июня 2002г. полностью заменит нац валюты. В 1995 г. в ЕС вошли Финляндия, Австрия и Швеция.В 2004 году в состав ЕС вступили 10 новых стран-участниц.2007 — подписание Договора о реформировании в Лиссабоне2007 — шестое расширение ЕС (присоединение Болгарии и Румынии)19 ноября 2009 — избран первый постоянный председатель Европейского совета1 декабря 2009 — вступление в силу Лиссабонского договора, согласно которому Евросоюз становится правосубъектным 6. Принципы региональной политики ЕС на современном этапе. Вᅠ современныхᅠ услови яхᅠ региональнаяᅠ политикаᅠ ЕСᅠ базируетсяᅠ наᅠ следующихᅠ принципах: 1.Регионализм на первое место выдвигает важнейшее человеческое право. Это право на «локальное управление»: право любого человеческого сообщества контролировать свою среду обитания, дополняемое правом каждого человека выбирать тот локальный социум, который ему по душе. 2.Ключевым для регионализма является принцип субсидиарности: все задачи должны решаться на том минимальном уровне власти, на котором их решение возможно, не передаваясь без необходимости на более высокий уровень власти. 3.Регионализм признает право граждан на самое радикальное муниципальное самоопределение. Регионалисты переносят на муниципалитет все права совместного владения. 4.Власть должна выстраиваться исключительно «снизу-вверх»: граждане учреждают муниципалитеты; муниципалитеты объединяются в регионы; регионы формируют федеральное правительство. 5.Регион - это самый крупный масштаб сообщества. Все, что крупнее и «выше» региона, должно управляться (либо контролироваться) через рег. уровень – и это следующий принцип регионализма. 6.Принцип комплиментарности. Регионализм в большей мере комплиментарен крупной нации или огромной империи, построенной как федерация, чем малому национальному гос-ву. В наши дни расцвет регионализма совпал с объединением европейского континента в новую империю - Евросоюз. 7.Регион нацелен не на изоляцию, а на кооперацию с другими регионами. Регионам выгодно максимальное развитие прямых горизонтальных связей, контактов, обменов. Общие принципы, принятые в 90-е годы: - концентрация ресурсов в наиболее нуждающихся регионах и группах регионов; - партнерство, которое предполагает взаимодействие и сотрудничество всех уров¬ней власти; - дополнительность — дополняет, а не заменяет собой ресурсы, ассигнуемые на эти цели на национальном уровне; - приоритетность программ, направлен¬ных на комплексное развитие территорий; - субсидиарность — управление ресур¬сами осуществляется на уровне местной власти, так как появляется возможность наи¬более тесно взаимодействовать с местным сообществом. |