Реферат по ОПЗП Ревуцкая Яна ФПБ-41. Реферат по предмету Основы психологии здоровья и психосоматики

Скачать 194.68 Kb. Скачать 194.68 Kb.

|

|

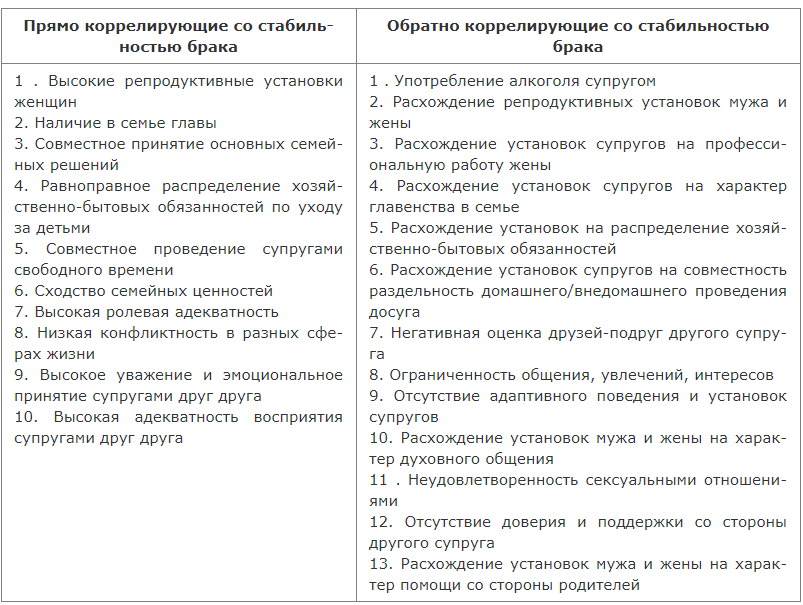

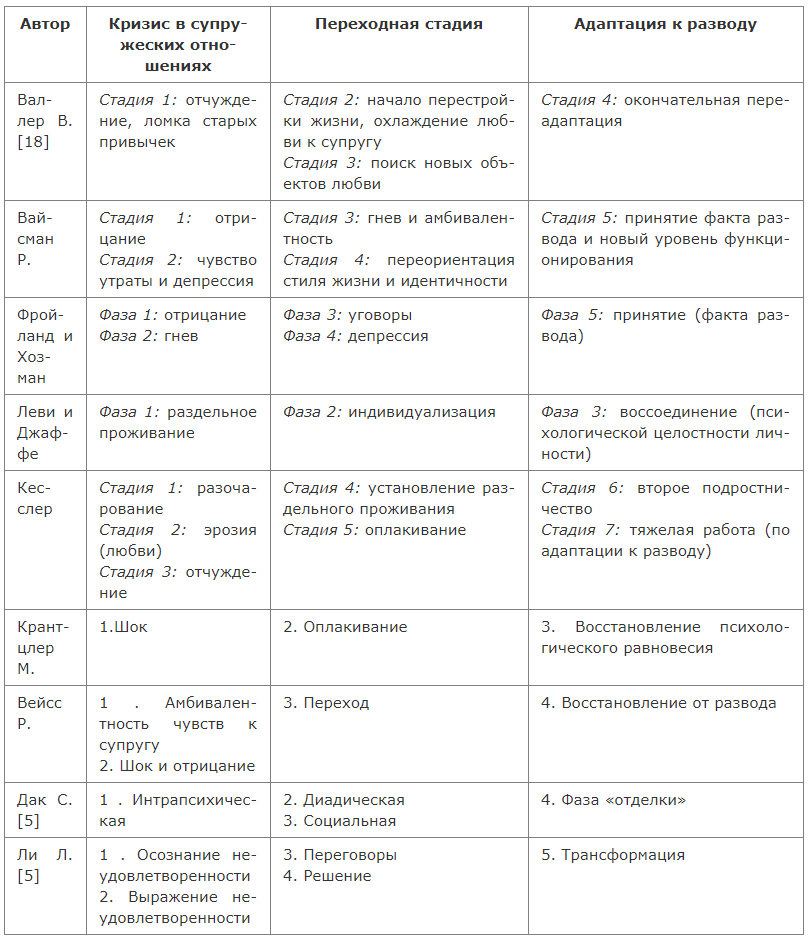

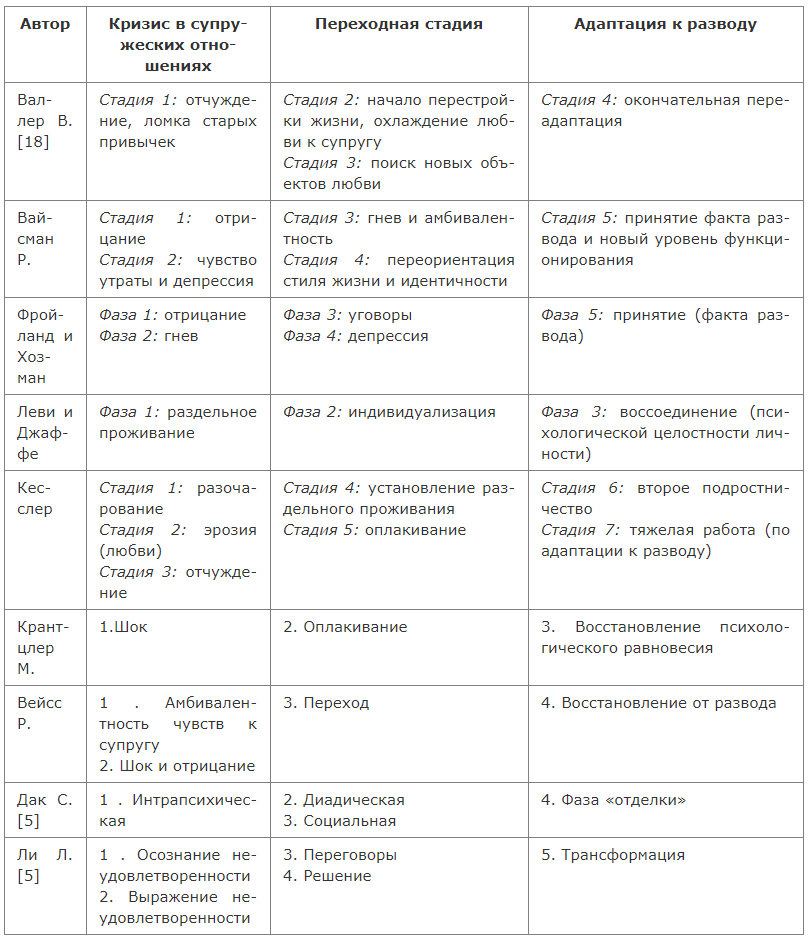

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» Филологический факультет Кафедра социальной и дифференциальной психологии Реферат по предмету «Основы психологии здоровья и психосоматики» «Социально-психологические проблемы семьи» Руководитель работы ассистент кафедры социальной и дифференциальной психологии Хайрова З.Р. Автор Студентка Ревуцкая Я.С. Группа ФПБ-41 Студенческий билет №1032160299 г.Москва СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ По итогам опубликованных Росстатом данных в 2019 году процент разводов относительно зарегистрированных браков составил 65 %, точно такое же число наблюдалась и в 2018 году. К слову, 30 лет было всего 42 % разводов, а 70 лет назад 4 %. Расставания в те года являлись редким явлением. С моей точки зрения, данная статистика весьма красноречиво показывает актуальность социально-психологических проблем семьи в Российской Федерации и, несомненно, важность их минимизации и полного устранения. Так же актуальность выбранной темы можно подтвердить статистикой за текущий год, на которую повлияла пандемия COVID-19, разрушив миллионы браков по всему миру. Скоро (конец 2020 года) в Англии будет зафиксирован почти 20% скачок разводов, относительно прошлого года. В десятках стран по всему миру происходит абсолютно тоже самое. И на наше отечество самоизоляция не повлияла благотворительно: весной количество разводов снизилось до 35% относительно прошлого года, вызвав преждевременную радость, но уже сейчас, в декабре, стало ясно, что поводов для веселья нет, ведь граждане просто не хотели выходить из дома, боясь коронавируса. Количество расторжений браков подскочило уже в июне 2020 года, как только в стране начали ослаблять режим самоизоляции и штрафы и, на данный момент, к сожалению, количество разводов не снижается, что мотивирует психологов повсеместно уходить в сферу семейной психологии. ГЛАВА 1. ДОБРАЧНЫЙ ПЕРИОД Наиважнейшими особенностями пар на этапе добрачного ухаживания являются факторы, которые влияют на стабильность последующего брака (часто упоминаемые как «факторы риска») [18]. Результаты российских и иностранных исследований по данной теме представлены ниже: Рис.1 Добрачные факторы, влияющие на стабильность брака  Насчёт влияния наличия высшего или среднего специального образования и социального статуса семьи мнения специалистов расходятся. Согласно упомянутой выше информации, можно сделать вывод, что количество положительных социально-психологических факторов мало (№3, №5, №8), негативные - №10 и №12. Тем не менее, вероятность развода зависит от разных факторов: в первую очередь, естественно, стоит упомянуть социально-демографические характеристики (то есть наличие/отсутствие образования, возраст супругов по отдельности и в. вступления в брак, социальный статус и так далее); во-вторых, ещё и от переустановки моральных ценностей, нравственных принципов и общего понятия о семье и семейном быте, о сопоставлении ожиданий от брака с предоставленной реальностью. ГЛАВА 2. БРАЧНЫЙ ПЕРИОД Не менее важный этап возрастного периода ячейки общества - семейная жизнь, в основном связанная с рождением и воспитанием потомства, которое неотделимо от особенностей отношений между родителями.[4] Сейчас однозначно необходимо упомянуть о «факторах риска», влияющих на стабильность супружеских отношений. Данные анализа российских исследований связи супружеских факторов со стабильностью семьи можно изобразить в виде таблицы: Рис.2 Факторы, влияющие на стабильность семьи  Важно сообщить, что многие из вышеперечисленных факторов успешности семьи являются социально-психологическими (рассказывают об установках точек зрения партнёров), и это не просто так. Так же список подобных факторов, однозначно, не закончен. К примеру, не учитывается такой важный фактор как дети (упоминается только о репродуктивных установках пары). предположительно, это связано с тем, что объектом исследования чаще всего молодожёны. Но в таком случае непонятен уровень репрезентативности результатов для других браков. Очень важна и проблема определения необходимости выделенных факторов. Так же вызывает много вопросов валидность нескольких показателей («употребление алкоголя супругом», «наличие в семье главы», «ограниченность общения»...). Не менее важным социально-психологическим путём к рассмотрению брака является исследование совместимости супругов. При этом выделяются различные стадии: индивидуально-психологический, социально-психологический и социокультурный. Каждый из них обладает своими особенностями на разных этапах возрастного периода семьи.[4] С точки зрения С. И. Голода, гармоничность семьи зависит от адаптированности супругов. Она же зависит от интимности и независимости. Выделенные психологом характеристики семьи (адаптированность, интимность и независимость) меняются в зависимости от пола людей и длительности их совместного проживания. В список самых часто встречающихся семейных проблем можно отнести: : -семейное неблагополучие и домашнее насилие -дисгармония семейных ролей -перегрузка ролей женщины -низкий уровень (качество и количество) интимной жизни К специфическим проблемам, которые зародились в современном социуме, можно отнести андрогинизацию семей 1. Семейное неблагополучие и насилие. Семейное неблагополучие стоит рассматривать как автономное социально-психологическое явление, выступающее, как фактор отклоняющегося от нормы поведения ребёнка. Семейное неблагополучие - совокупность причин различного характера, связанных с некачественным выполнением воспитательной функции семьи, что вызывает изменение личности ребенка и приводит к отклоняющемуся поведению. Одной из причин неблагополучного детства является тяжёлое положение российской семьи. Количество семей, находящихся в непростом положении, состоящих на учете как неспособных обеспечить детям должное воспитание и содержание, очень велико. Изменения, произошедшие в социуме, исторически сложившиеся особенности поведения в семье, опиравшиеся на нестабильную жизнь, а также то, что большинство семей испытывает те или иные материальные трудности, вызывают состояние неблагополучия. С точки зрения социума, основная причина не благополучности заключается в материальных трудностях, отсутствии нравственности и морали, а так же асоциальности супругов и нескончаемых конфликтов между ними. Наличие алкогольных, игровых или наркотических аддикций только усугубляет положение и заставляет детей уходить из дома на улицу и бродяжничать, чтобы не видеть этот кошмар. Несовершеннолетний из неблагополучной семьи ориентирован только выживание. Для этого ему необходимо заработать деньги любым законным или незаконным способом. В перспективе у такого ребёнка, скорее всего, будет неполное (школьное) образование (и то в лучшем случае), делинквентные наклонности и асоциальное (возможно, и антисоциальное) поведение. Домашнее физическое насилие – одна из самых важный проблем современности мирового масштаба, в том числе и в Российской Федерации. К причинам можно отнести: -увеличение количества граждан с алкогольной или наркотической аддикцией; -материальные проблемы, бедность; -высокое количество безработных и трудности профессиональной реализации. Согласно статистическим данным, физическая агрессия превышает норму у 33% женщин и 66% мужчин, вербальная же агрессия выше у прекрасного пола (55%), у мужчин 45%. Обычно, физическое насилие даёт о себе знать в трудные для семьи времена (кризисы как экономические, так и возрастные). Во время таких ситуаций, несомненно, необходимо обратиться к психологу или семейному психотерапевту, так как дети путём научения и наблюдения будут перенимать модель агрессии на себя и отражать её в социум, что ведёт к необратимым последствиям: подрастанию очередной агрессивной личности. 2. Дисбаланс супружеских ролей Так как партнёры, вступающие в брак уже имеют свои накопленные привычки и убеждения, то иногда после замужества возникает проблема непринятия противоречащих друг другу бытовых принципов. Исторически сложилось, что мужчина был как лидером социума, так и лидером семьи, но сейчас, в современном мире, роли меняются, отодвигая «сильный» пол на второй план, пропуская дам вперёд и в плане карьеры, и в плане семьи. Социальный статус обоих полов находится наравне. Стремление девушек быть независимыми во всех аспектах своих жизней, в том числе в материальной сфере, приводит к отнятию у мужчин роли «добытчика» и «главы семейства», а, значит, ни о каком патриархате и речи быть не может. В связи с этим, мужчины, считая себя как и ранее патриархами, не могут переступить через себя и подтвердить полоролевое равноправие без вреда для самооценки и чувства собственного достоинства. Эмоциональный баланс и гармония пары может сохраниться, при выборе девушкой позиции скрытого лидера, управляя мужчиной не напрямую. Возможно, засчёт возраста (недостаточного количества опыта и мудрости) прекрасный пол отказывается от данной тактики в пользу прямого воздействия, что повышает психологическое давление в диаде (и на детей, если есть), что нередко приводит к отсутствию уважения и авторитетности мужчины в восприятии его ребёнка или уходу мужа из семьи. 3. Перегрузка ролей женщины Очередной проблемой социума 21 века является необъятное количество ролей женщины: необходимо быть чуткой и заботливой матерью, любящей и страстной женой, хладнокровной акулой бизнеса (карьера), роковой красоткой. Всё это, естественно, одновременно и обязательно. Если же одна из вышеперечисленных ролевых моделей отходит на второй план, то возникает внутриличностный конфликт, причём, скорее всего, не один. Например, у девушек, которые большую часть времени уделяют работе (соответственно, дети отходят на второй план) повышается чувство вины, ведь они «плохие матери» и не уделяют достаточное количество внимания и заботы детям. Первое время после регистрации брака, муж помогает жене по дома, со временем эта «дополнительная функция» уходит и домашние обязанности, как лавина, падают на женщину. Это может приводить к раздражительности, агрессивности, обидчивости, печали, плаксивости, утомляемости и многому другому, что может дестабилизировать супружеские отношения. Неотъемлемой частью каждой современной девушки являются увлечения не связанные с семьёй, которые позволяют развиваться интеллектуально, личностно, духовно. Абсолютная нехватка свободного времени может препятствовать девушке заниматься хобби, что приводит к повышению ее, например, агрессивности и общей неудовлетворенности. Раздражимость, может вызывать стабильный эмоциональный дискомфорт, что может служить причиной развития отрицательных установок на мужчину и на коитус. Так возникает очередной дегенеративный фактор в диаде. 4. Разлад сексуальных отношений. Неоднократные статистические данные показывают, что молодожёны обычно понятия не имеют что такое сексология и семейная психология? Из-за этого образуются многократные проблемы, скандалы и ссоры, что влияет на сексуальную жизнь пары. Дискомфорт в половой сфере супругов повышает раздражительность и увеличивает фрустрированность. Эта напряжённость в паре может привести как минимум, к изменам, как максимум к аннигиляции брака. 5. «Андрогенизация» семей . Исторически сложилось, что понятие «маскулинность» ассоциируют с мужчинами, а «феминность» с женщинами, что превратилось в своего рода идеал, норму и обязанность одновременно. С течением лет оно сформировалось в стереотипизированную традицию. Анализируя гендерные различия с позиции важности особенностей для профессии, были сделаны выводы, что ключевыми признаками стали 34-41. В основном, разница заключается лишь в том, что прекрасный пол выбирает профессии «человек-человек», ставя во главу качество межличностных и профессиональных отношений. Сильный пол же выбирает полную свободу своих действий. Гендерные стереотипы очень давят и могут искажать личностное развитие человека. Так же психологи обнаружили связь андрогиннизации с желанием стать замечательным родителем, успешным в карьере и творчестве и т.д. Отношения в семье, психоэмоциональное состояние субъектов, типы семейных ролей влияют и на родственные связи, и на поведенческий стиль, характер, убеждения, наклонности ребёнка. [6] Помимо всего вышеперечисленного к проблемам семейного уклада и риску его разрушения являются прямые вопросы о разводе (в т.ч. проблемах). Ответы партнёров дают понять важность (для них) мнения окружающего социума, финансовые проблемы, алкогольные и наркотические аддикции, разница в социальных статусах. Не менее важным отрицательным фактом можно назвать процессуальную сторону развода. Изучение данного вопроса зарубежных аналитиков помогло составить таблицу: Рис.3 Стадии психологического переживания партнёрами процесса развода   В основном, периоды развода проходят внутриличностно и индивидуально, но контакты с социумом особо не обрываются, а лишь корректируются и перестраиваются. Немаловажным моментом во время распада брака остаётся взаимоотношения и коммуникация между разводящимися супругами. Наиважнейший нюанс распада брака - его последствия. Их можно разделить на 3 вида: для партнёров, для их потомства и для социума. Многие семейные психологи предполагают, что самый сложный период пары – тот, что перед самим разводом. Он проживается максимально трудно и мучительно, по сравнению с жизнью в статусе «разведён». Так же, иностранные исследователи считают, что существуют некие предразводные факторы, которые могут усиливать или уменьшать эмоциональную тяготу развода.[17] ГЛАВА 3. ПОСЛЕДСТВИЯ Впоследствии среди разведенных оказываются выше, чем среди людей другого брачного статуса, такие неблагоприятные показатели, как смертность, заболеваемость (в том числе психосоматика), уровень самоубийств, количество автокатастроф и т.д. На этот счет есть объёмная иностранная статистика, но не стоит забывать и данные отдельных иностранных психологов, которые свидетельствуют об отсутствии связи между фактом развода и эмоциональным здоровье партнёров. Что касается последствий развода для ребенка, то в обыденном сознании присутствует убеждение в их однозначно-негативном характере. Вместе с тем на эмпирическом уровне эта проблема остается не до конца изученной. Но некоторые выводы можно сделать. Во-первых, исследованиями установлено, что наисильнейшее отрицательное влияние на ребёнка оказывают не отсутствие одного родителя и не сам развод, а период, предшествующий ему и сопровождающийся ссорами, скандалами, конфликтами, криками и руганью. Во-вторых, уход мужчины, по оценке некоторых женщин, положительно повлиял на состояние детей. Все мы понимаем, что данное мнение субъективное и его можно рассматривать как с положительных, так и с отрицательных сторон: если в семейном уклады абсолютной нормой были систематические агрессивные реакции со стороны отца, в том числе и физическая, и вербальная, и косвенная агрессия, пьянство, тунеядство и игнорирование любого воспитательного процесса, то да, действительно, уход мог пойти на пользу детям. Но если мы берём обычную нормальную среднестатистическую семью, где из самых серьёзных проблем только трудоголизм мужчины, то его уход из семьи явно ничего положительного не принесёт. В-третьих, существуют важнейшие различия между мальчиками и девочками в реакции на развод родителей. Мужскому полу более свойственны агрессия, драчливость, возбудимость, такое поведение, обычно сразу становится заметно и со стороны психологов и воспитателей, со стороны сверстников и родителей. Часто именно в этот период в школу вызывают родителей с формулировками «ваш сын опять ударил одноклассника», «он всё ещё продолжает дёргать девочек за косички» «ваш сын обижает маленьких». И это тоже можно понять, ведь ребёнок с ещё неустоявшейся психикой не умеет справляться со стрессом и выливает весь негатив вовне. Девочки же обычно уходят в себя, становятся более замкнутыми, неуверенными в себе, может проявляться плаксивость и необщительность. Особенно заметно это если ребёнок от природы экстраверт, холерик и плюс акцентуированный истероид – сразу на фоне такого контраста начинают беспокоиться и родители, и воспитатели/преподаватели. Незаметным проходит данное поведение, если девочка интроверт-меланхолик- шизоид, сенситив или астеник, так как для них это вполне обыденное, ничем не приметное поведение. Именно этот вариант является самым опасным в процессе развития личности, так как подобные душевные стигмы могут вызвать патологию психической реакции и превратить светлого и милого ребёнка в девианта, делинквента, психопата (естественно, в самом негативном случае) или любую другую проблему по MKБ-10 или DSМ-5. Для многих важнейшими свойствами брака являются деторождение и их воспитание. Согласно вполне обоснованному мнению в условиях значительно распространившейся малодетности развод не особо оказывает влияния на уровень рождаемости. Здесь стоит разобраться в нескольких моментах: во-первых, играет огромную роль возраст пары, их место обитания, временная эпоха, воспитание и заложенная с детства правильная модель семьи и счастья. Кому-то брак важен из-за уверенности и стабильности в завтрашнем дне рядом с любимым и родным человеком, наверное, единственным, кто любит «меня сильнее, чем себя»; кому-то важнее социальное и материальное благополучие (выход замуж ради статуса или богатства), а кто-то действительно, хочет найти счастье в посвящении своей жизни детям. В отношении качества воспитания влияние распада брака разнопланово. Сопоставление психического здоровья ребёнка из полной семьи, в которой партнёры довольны браком, и полных конфликтных семей показало, что дети из разведенных находятся в промежуточном положении между обеих групп. Обычно для диагностирования состояния ребёнка применяют различные тесты, методики и опросники, в том числе и абстрактные. Нередко, детям дают тест Роршаха или просят нарисовать несуществующее животное или «дерево, дом и человека», что, несомненно, расскажет и о влиянии стресса, и о потаённых страхах и фантазиях, и об уровне интеллекта малыша. Многие психологи и социологи сходятся во мнении (и статистические данные это подтверждают), что вероятность развода у детей, чьи родители расторгли брак выше, чем у тех, кто с этим никогда не сталкивался, ведь здесь тоже может играть не малую роль своего рода проекция импринтинга, то есть научения ребёнком поведения взрослого. Несомненно, чтобы подобной печальной ситуации не произошло, стоит при бракоразводном процессе отправить ребёнка к психологу для проработки стресса и негативных последствий. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Исходя из всего объёма вышеупомянутой информации, следует сделать вывод, что наиважнейшими проблемами семьи являются: неблагополучие, разница в социальных статусах партнёров; перегрузка женщины; разлад половой жизни; домашнее насилие. Но каждая семья обладает определённой сопротивляемостью проблемам, так как обстоятельства нередко разнятся и могут меняться. Поэтому необходимо отметить, что каждая семья индивидуальна и подлежит изучению со стороны всевозможных наук, отсюда вытекает актуальность и необъятный плацдарм для исследований. Каждая семья является индивидуальной системой, обеспечивающей своим членам среду, в которой каждый развивается, находит поддержку и реализовывает собственный потенциал. Эпохами семья воспринималась как наиважнейшая ценность, так как очень длительный промежуток времени она была необходима даже как минимум для выживания. По факту, брак – эволюционное приобретение человечества: именно в ней люди получают первый социальный опыт и самые разные умения. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Алешина Ю.Е. Исследование развода в западноевропейских странах и США // Служба семьи: изучение опыта и принципов организации. - М., 1981. Антонов А.И. Социология рождаемости. - М., 1982. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи/А.И.Антонов, В.М.Медков.-М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного университета бизнеса и управления ("Братья Карич"), 2007 Бойко В.В. Рождаемость: социально-психологические аспекты. - М., 1985. Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских затруднений // Вопросы психологии. - 1985. - № 5. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. - М., 1987. Голод С.И. Стабильность семьи. -Л., 1989. Дорно И.В. Современный брак: проблемы и гармония/И.В.Дорно.-М.:Педагогика,1990 Ковалев С.В. Психология семейных отношений/С.В.Ковалев.-М.:Педагогика, 1987. Кутсар Д.Я. Качество - интегральная характеристика брака // Стабильность и качество брака. -Тарту, 1982. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы теории, методологии и методики. - М., 1989. Мацковский М.С., Гурко Т.А. Молодая семья в большом городе. - М., 1986. Мацковский М.С. Социальная сфера: преобразование условий труда и быта. - М., 1988. Мацковский М.С., Гурко Т.А. Успешность функционирования молодой семьи в крупном городе // Программы социологических исследований молодой семьи. - М., 1986. Мотренко Ю. И. Трансформация понятия семьи в ходе общественной эволюции // Политика и Общество. - 2011. - 11. - C. 64 - 73. Обозов Н.Н., Обозова А.Н. Диагностика супружеских затруднений // Психологический журнал. - 1982. - Т. 3. - № 2. Обозов Н.Н., Обозова А.Н. Факторы устойчивости брака // Семья и личность. - М., 1981. Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости в молодой семье // Психологический журнал. - 1986. - Т. 7. - № 2. Психология: Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М., 1990. Седельникова С.С. Позиции супругов и типологические особенности реакции на развод // Социологические исследования. - 1992. - № 2. Солодников В.В. Условия и причины нестабильности молодых городских семей // Становление брачно-семейных отношений. - М., 1989. Солодников В.В. Анализ предразводной ситуации в молодых семьях // Исследования семьи и практика консультационной работы. - М., 1988. Солодников В.В. Дети развода // Социологические исследования. -1988.-№4. Сулейманова С.С., Подольский А.Д. — Психологические проблемы современной семьи // Психолог. – 2014. – № 3. – С. 60 - 127 Харчев А.Г. Исследования семьи: на пороге нового этапа // Социологические исследования. - 1986. - № 3. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. - М., 1978. |