физо. Сердца. Особенности потенциала действия (ПД) миоцитов проводящей системы. Природа автоматии миоцитов

Скачать 0.78 Mb. Скачать 0.78 Mb.

|

|

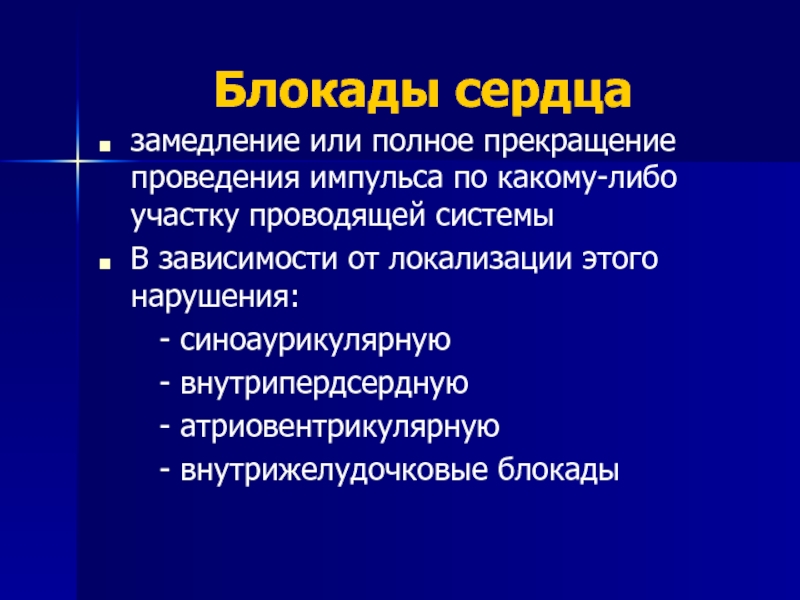

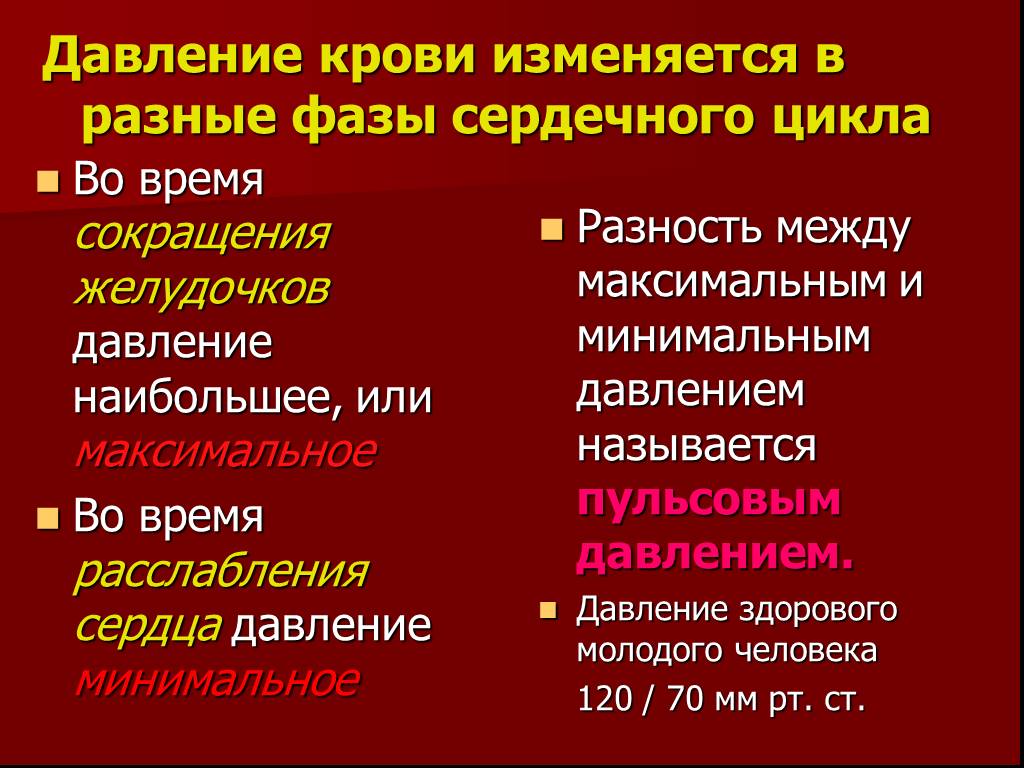

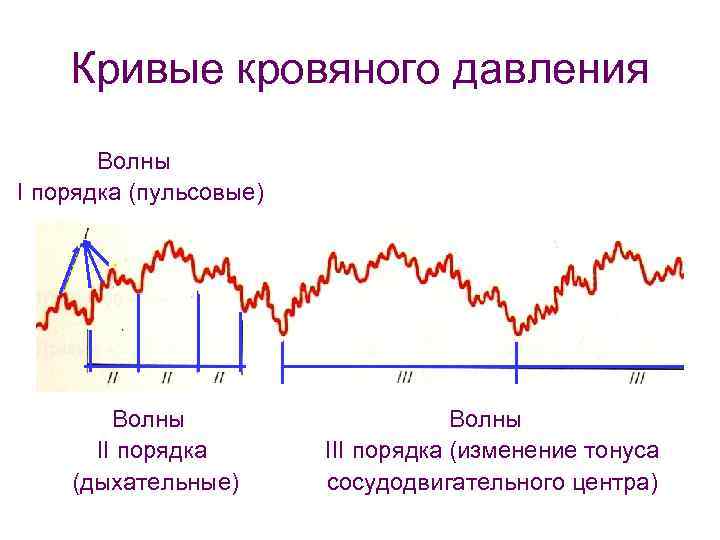

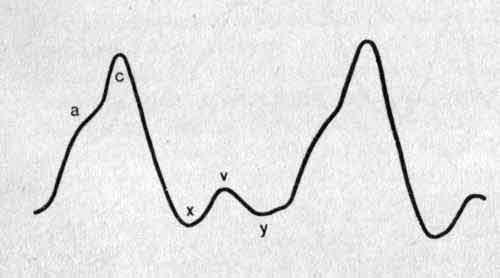

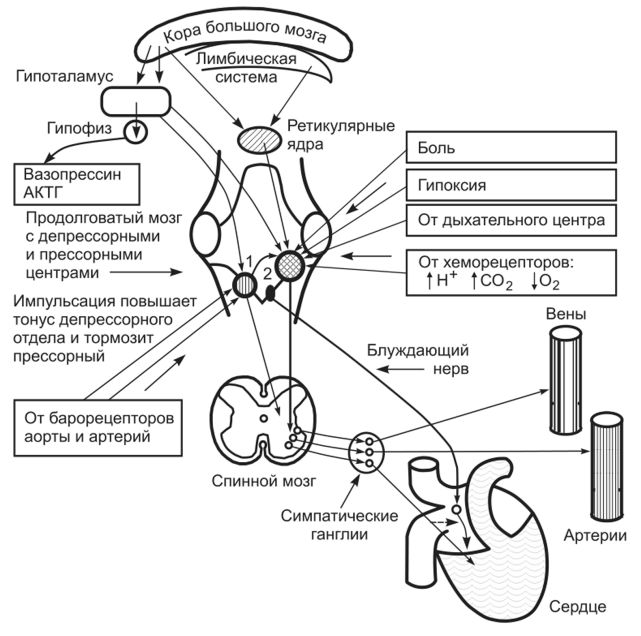

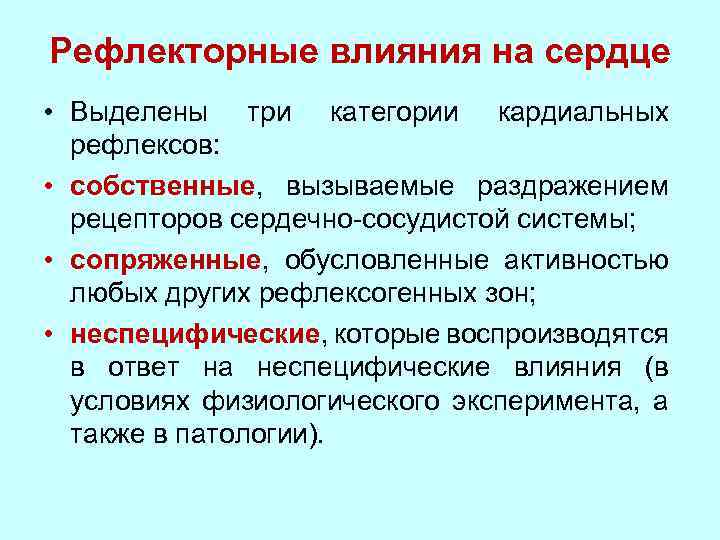

1.Проводящая возбуждение система сердца. Особенности потенциала действия (ПД) миоцитов проводящей системы. Природа автоматии миоцитов. ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА — комплекс анатомических образований (узлов, пучков и волокон), обладающих способностью генерировать импульс сердечных сокращений и проводить его ко всем отделам миокарда предсердий и желудочков, обеспечивая их координированные сокращения. 1) возбудимость — свойство мышечных клеток отвечать на поступ-ление ПД из проводящей системы, других клеток возбуждением (генера-цией ПД клетками проводящей системы сердца, сократительными миоци-тами и их сокращением); 2) проводимость — свойство клеток проводящей системы сердца и сократительных кардиомиоцитов проводить ПД Автоматия – способность сердца ритмически сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом. Доказательство автоматии: если изолированное сердце поместить в соответствующие условия, то оно будет продолжать биться с постоянной частотой 2. Закон убывающего градиента автоматии проводящей системы сердца. Снижение автоматии по мере удаления от синусового узла к волокнам Пуркинье, или от венозного конца сердца к артериальному получила название убывающий градиент автоматии (убывающий градиент Гаскелла). Доказать эту зависимость можно опытом с перевязками Станниуса. В физиологических условиях водителем ритма сердца является синусовый узел, а другие отделы проводящей системы функционируют только как проводники возбуждения. Их собственная автоматия подавляется большим ритмом автоматических импульсов синусового узла. При угнетении деятельности синусового узла ритмический поток импульсов к атриовентрикулярному узлу прекращается и начинает проявляться собственная автоматия нижележащих отделов проводящей системы. Однако ритм этих возбуждений будет значительно меньше, чем ритм возбуждений синусового узла. Убывающий градиент автоматии: 1) синусно-предсердный узел (узел Киса-Фляка) – число разрядов составляет 60-80 имп./мин.; 2) предсердно-желудочковый узел (узел Ашофа-Тавара) – число разрядов составляет 40-50 имп./мин.; 3) пучок Гиса – число разрядов составляет 30-40 имп./мин.; 4) волокна Пуркинье – число разрядов составляет 20 имп./мин. и менее. 3. Сердечные сократительные клетки - кардиомиоциты, их ПД, распространение ПД по сердечной мышце. Кардиомиоциты — мышечные клетки сердца. Выделяют рабочие (сократительные), синусные (пейсмекерные), переходные, проводящие, секреторные кардиомиоциты. Рабочие кардиомиоциты составляют основную массу миокарда. ПД рабочих кардиомиоцитов имеет следующие фазы: 0. – фаза быстрая деполяризация – сначала открытие быстрых Na+ - и затем (от -40 м. В) - медленных Na+ / Ca 2+ каналов 1. Фаза начальная быстрая реполяризация - выход из клетки К+ 2. Фаза медленной реполяризации (плато) – Са 2+ входит в клетку 3. Фаза - конечная быстрая реполяризация - выход из клетки К+ 4 Фаза покоя - МПП возвращается к исходной величине 90 м. В 4. Электрокардиография. Методика регистрации электрических проявлений сердечной деятельности. Электрокардиография — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. ЭКГ отражает последовательный охват возбуждением сократительного миокарда предсердий и желудочков 5. Формирование различных компонентов ЭКГ. Основы анализа ЭКГ и ее клиническое значение. Элементы ЭКГ Зубец Р – предсердный комплекс Интервал PQ - время прохождения возбуждения по предсердиям до миокарда желудочков; Комплекс QRS - желудочковый комплекс; Зубец q - возбуждение левой половины межжелудочковой перегородки; Зубец R основной зубец ЭКГ, обусловлен возбуждением желудочков; Зубец s - конечное возбуждение основания левого желудочка (непостоянный зубец ЭКГ); Сегмент ST - соответствует периоду сердечного цикла, когда оба желудочка охвачены возбуждением; Зубец T - регистрируется во время реполяризации желудочков; Интервал QT электрическая систола желудочков; Волна U - клиническое происхождение этого зубца точно неизвестно (регистрируется не всегда); Сегмент TP - диастола желудочков и предсердий. Клиническое значение: *Ритм и его нарушения *Нарушения проводимости *Гипертрофия отделов сердца *Очаговые изменения в миокарде (ишемия, инфаркт, рубцовые изменения) *Диффузные изменения в миокарде (дисгормональные, дисэлектролитные) 6. Соотношение процессов возбуждения, сокращения и возбудимости сердца во время сердечного цикла. В систоле различают два периода – напряжения и изгнания крови, включающие в себя: Фазу асинхронного сокращения – 0,05 с. Точкой отсчета начала этой фазы служит зубец Q ЭКГ, свидетельствующий о начале возбуждения желудочков. В течение этой фазы процесс возбуждения и следующий за ним процесс сокращения распространяются по миокарду желудочков. Давление в желудочках еще близко к нулю. К концу фазы сокращение охватывает все волокна миокарда, а давление в желудочках начинает быстро нарастать. Фазу изометрического сокращения – 0,03 с. Начинается с захлопывания створок предсердно-желудочковых (атриовентрикулярных) клапанов. При этом возникает I, или систолический, тон сердца. Смещение створок и крови в сторону предсердий вызывает подъем давления в предсердиях. На кривой регистрации давления в предсердиях виден небольшой зубец. Давление в желудочках быстро нарастает: до 70—80 мм рт.ст. в левом и до 15—20 мм рт.ст. в правом. Фазу быстрого изгнания крови – 0,12 с. Во время этой фазы давление в желудочках продолжает расти и достигает максимальных значений (120—130 мм рт.ст. в левом желудочке и 25 мм рт.ст. в правом). Фазу медленного изгнания крови – 0,13 с. В это время давление в желудочках начинает снижаться, а после окончания сокращения резко падает. Диастола продолжается около 0,47 с и состоит из трех периодов: протодиастолического – 0,04 с (время от начала расслабления миокарда желудочков до закрытия полулунных клапанов); изометрического – 0,08 с (время от закрытия полулунных клапанов до открытия атриовентрикулярных); периода наполнения, в котором выделяют фазу быстрого изгнания крови – 0,08 с (с момента открытия атриовентрикулярных клапанов), фазу медленного изгнания крови – 0,17 с, время пресистолы – наполнение желудочков кровью – 0,1 с. На продолжительность сердечного цикла влияют частота сердечных сокращений, возраст и пол. 7. Реакция сердечной мышцы на дополнительные раздражения. Экстрасистолы: предсердная, желудочковая. Механизм формирования компенсаторной паузы. Экстрасистолы — это самая распространенная аритмия. Экстрасистолы возникают как у больных, так и у практически здоровых людей. Частой причиной является стресс, переутомление, действие кофеина, табака и алкоголя. Желудочковая экстрасистола — это преждевременное возбуждение и сокращение желудочков, вызываемое импульсом, который образуется в клетках проводящей системы сердца дистальнее бифуркации пучка Гиса или в волокнах сократительного миокарда желудочков. Предсердная экстрасистолия — экстрасистолия, обусловленная преждевременным возникновением возбуждения в очаге гетеротопного автоматизма, расположенного в одном из предсердий. Частые предсердные экстрасистолы могут быть предвестниками фибрилляции предсердий или предсердной пароксизмальной тахикардии, сопровождая перегрузку или изменения миокарда предсердий.  8. Проведение возбуждения в сердце и его нарушение (блоки сердца). ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО СЕРДЦУ: - От синатриального узла к атриовентрикулярному возбуждение распространяется по пучкам Бахмана, Венкебаха и Тореля со скоростью 1м/с; - в атриовентрикулярном узле скорость падает до 0,02 - 0,04 м/с (атриовентрикулярная задержка); - по пучку Гиса возбуждение распространяется со скоростью 2-4 м/с; - по волокнам Пуркинье – около 2-5 м/с.  9. Основы фазового анализа сердечной деятельности. Фазовый анализ сердечной деятельности основан на взаимном сопоставлении временных показателей ЭКГ, ФКГ и центрального пульса и позволяет получить представление о функциональном состоянии сердца, в частности — о сократительной способности миокарда. Фазовый анализ проводится при исследовании поликардиограммы — одновременной записи ЭКГ во II отведении, ФКГ с верхушки сердца и сфигмограммы пульса сонной артерии с использованием многоканального прибора (полиграфа и т. п.). Образец такой записи представлен на рисунке. Анализ продолжительности фаз систолы левого желудочка проводят путем сопоставления полученных кривых. На записанной поликардиограмме проводят вертикальные линии, проходящие через точки начала зубца Р на ЭКГ, начала II тона ФКГ, начала I тона, нижнюю точку инцизуры на сфигмограмме. Скорость движения бумаги обычно 50 мм/с. 10. Система кровообращения и ее значение для организма. Кровообращение — циркуляция крови по организму. Система кровообращения - состоит из сердца, артерий, вен и капилляров. Основное значение системы кровообращения состоит в снабжении кровью органов и тканей. Сердце за счет своей нагнетательной деятельности обеспечивает движение крови по замкнутой системе сосудов. 11. Сердце, его гемодинамическая функция. Фазы сердечного цикла. Изменение давления в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Сердце – это полый мышечный орган, ритмические сокращения которого обеспечивают непрерывное движение крови по сосудам. Гемодинамическая функция сердца: Сердце как насос. Работа сердца проявляется последовательными ритмическими сокращениями предсердий и желудочков, чередующимися с их расслаблениями. Сокращение любого отдела сердца называется систолой, расслабление — диастолой, общий покой — паузой. Систола предсердий происходит на фоне диастолы желудочков, вслед за тем возникает систола желудочков, а предсердия находятся в диастоле. Далее вся мышца сердца приходит в состояние покоя. После паузы наступает новое чередование его работы в том же порядке. Каждое повторение работы сердца и покоя называется одиночным циклом сердечной деятельности. Фазы сердечного цикла:  Изменение давления в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла:  12. Факторы, обеспечивающие наполнение сердца кровью. Клапанный аппарат, его роль в движении крови. Выделяют три фактора, обеспечивающие наполнение сердца кровью: *остаток движущей силы, которая была сообщена крови предыдущим сокращением; *присасывающее действие грудной клетки; *наличие механизма, насасывающего кровь в предсердия за счет увеличения продольного размера сердца. При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин сердечный цикл длится 0,8 с. При этом на систолу желудочков приходится 0,33 с, на диастолу желудочков — 0,47 с. Клапанный аппарат, его роль в движении крови: Клапанный аппарат обеспечивает правильное направление кровотока. Клапаны открываются в нужный момент и закрываются, препятствуя кровотоку двигаться в обратном направлении. 13. Систолический выброс (СВ) и минутный объем кровообращения (МОК). Изменения при физической нагрузке. Методы определения СВ и МОК. Систолический объем – СО – количество крови, выбрасываемой каждым желудочком за одно сокращение. Разность между конечно-диастолическим и конечно-систолическим объемами. Минутный объем – МОК– сердечный выброс – количество крови, выбрасываемое желудочками сердца в минуту. МОК- интегральный показатель работы сердца, зависит от систолического объема и частоты сердечных сокращений: МОК=СОxЧСС МОК у мужчин приближается к 4 - 5,5 л/мин, а у женщин к 3 - 4,5 л/мин В положении стоя МОК на треть меньше, чем лежа, кровь скапливается в нижней части тела и уменьшается систолический объем. Основные функциональные показатели работы сердца. 14. Внешние проявления деятельности сердца: а) механические: верхушечный толчок (апекс-кардиография), колебания тела (баллистокардиография), б) звуковые: тоны сердца - их происхождение, выслушивание, регистрация (аускультация, фонокардиография), клиническое значение. А) Верхушечный толчок обусловлен тем, что верхушка сердца поднимается и толкает грудную клетку в области V межреберья слева. Б) Сердечные тоны - это звуковые явления, возникающие в работающем сердце. 1 тон - систолический; - начало сокращения миокарда (шум волокон); низкочастотная составляющая; - закрытие атриовентрикулярных клапанов - высокочастотная составляющая; открытие клапанов аорты и легочной артерии (конечная часть первого тона). По времени совпадает с зубцом S на ЭКГ. 2 тон - диастолический - обусловлен закрытием полулунных клапанов; совпадает с окончанием зубца Т на ЭКГ; 3 тон - у 50% и более здоровых 3 тон регистрируется в виде слабых низкочастотных колебаний, связанных с фазой быстрого наполнения желудочков; 4 тон - систола предсердий; 2 компонента: а) возникает при сокращении миокарда предсердий; б) появляется в самом начале расслабления предсердий и падения давления в них; Клиническое значение: обнаружить проблемы нарушения работы сердца. 15. Проводящая возбуждение система сердца. Особенности потенциала действия (ПД) миоцитов проводящей системы. Природа автоматии миоцитов. Закон убывающего градиента автоматии проводящей системы сердца. Ответ на данный вопрос единичен вопросу номер 1. 16. Сердечные сократительные клетки - кардиомиоциты, их ПД, распространение ПД по сердечной мышце. Ответ на данный вопрос единичен вопросу номер 3. 17. Основные законы гидродинамики и использование их для объяснения движения крови по сосудам. Функциональная структура различных отделов сосудистой системы. Основные законы гидродинамики и использование их для объяснения движения крови по сосудам: В основе гемодинамики лежат законы гидродинамики, изучающие факторы, определяющие ток жидкости по трубкам. К этим факторам относятся: *разность давлений в начале и в конце трубы; *диаметр трубы; *сопротивление, которое создается текущей жидкостью, благодаря наличию внутреннего трения между различными слоями жидкости, а также трению части жидкости о стенки сосуда; *вязкость, которая увеличивает сопротивление движению крови в сосудистой системе. Функциональная структура различных отделов сосудистой системы: Сосуды большого и малого кругов кровообращения, в зависимости от выполняемой ими функции, можно разделить на несколько групп: • Амортизирующие сосуды (сосуды эластического типа). • Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) • Сосуды – сфинктеры • Обменные сосуды • Емкостные сосуды • Шунтирующие сосуды (артерио–венозные анастомозы) 18. Объемная и линейная скорости движения крови в различных отделах сосудистого русла и факторы, обуславливающие их. ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ КРОВОТОКА - V в сосудах каждого отдела кровеносного русла обратно пропорциональна площади поперечного сечения этого отдела. Она выражается в см/с. v=Q/r2 ОБЪЕМНАЯ СКОРОСТЬ КРОВОТОКА - Q отражает кровоснабжение того или иного органа и измеряется в мл/с. Q = vr2 Объемная скорость кровотока кроме того выражает взаимосвязь давления и сопротивления: Q= P1-Р2/R где Р1-Р2 - разность среднего давления в артериальной и венозной частях, R - гидродинамическое сопротивление. 19. Факторы, обеспечивающие движение крови по венам. давление крови со стороны артериальной системы присасывающее действие правого предсердия во время диастолы дыхательные движения грудной клетки и отрицательное давление в плевральной полости при вдохе сокращение собственного мышечного слоя вен клапаны вен сокращение мышц, между которыми проходят вены (особенно на конечностях) пульсация артерий, расположенных в общих с венами фасциальных узлах 20. Морфофункциональная характеристика основных компонентов микроциркуляторного русла и его роль в обмене жидкости и различных веществ между кровью и тканями. К системе микроциркуляторного русла относят сосуды, осуществляющие обмен веществ между кровью и тканями. В связи с этим микроциркуляторное русло иначе называют обменным звеном сосудистой системы, которое включает артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы. Эти сосуды обеспечивают паренхиму органов питательными веществами, транспортируют метаболиты, осуществляют газообмен, обеспечивают регуляцию кровенаполнения органов, выполняют дренажно-депонирующую функцию. 21. Кривая артериального давления. Бескровные методы определения артериального давления (метод Рива-Роччи, Короткова, артериальная осциллография). Нормальная кривая артериального давления характеризуется быстрым подъемом, выраженным дикротическим зубцом и четко выраженной конечно-диастолической частью. Первый острый зубец А отражает быстрое изгнание крови из левого желудочка в аорту. Дикротический зубец В отражает обратный ток крови в аорте при закрытии аортального клапана. В этот момент давление крови в аорте превышает давление в левом желудочке. Пик кривой соответствует систолическому давлению, которое в норме колеблется от 90 до 140 мм рт. ст. Дикротический зубец отражает конец систолы и начало диастолы левого желудочка. Нижняя точка кривой С соответствует диастолическому давлению, которое в норме составляет от 60 до 90 мм рт. ст. Среднее артериальное давление используют для оценки перфузии жизненно важных органов. В большинстве прикроватных мониторов его величина определяется автоматически. Нормальные значения среднего АД составляют от 70 до 105 мм рт. ст. Сглаживание или отсутствие характерных зубцов на кривой АД наблюдается при образовании тромба в просвете канюли, попадании воздуха в систему или при использовании удлинительных систем избыточной длины.  Метод Рива-Роччи дает возможность определить только систолическое (максимальное) давление, в то время, как метод Короткова позволяет определить как максимальное, так и минимальное давление. Практически для определения давления крови используется аускультативный метод Короткова. Для определения давления крови по методу Короткова необходимо иметь два прибора: 1) тонометр (или сфигмоманометр), 2) прибор для выслушивания тонов: стетоскоп, фонендоскоп или стетофонендоскоп. 22. Артериальный и венный пульс, их происхождение. Сфигмограмма, флебограмма. Свойства артериального пульса. Артериальный пульс – это ритмичные сокращения артериальной стенки, обусловленные выбросом крови в период сокращения сердечной мышцы. Венозный пульс — пульсация яремных вен на шее, а также ряда других крупных вен, расположенных в непосредственной близости от сердца. Венозный пульс в периферических венах встречается редко. Сфигмограмма — результат сфигмографии в виде пульсовой кривой, по которой определяют свойства пульса и диагностику состояния сердечно-сосудистой системы. Запись венного пульса называется флебограммой. Компоненты: - а – систола правого предсердия, сопровождается затруднением оттока из вен - с – возникает в начале систолы правого желудочка при закрытии трехстворчатого клапан - х – отражает ускоренный отток крови из магистральных вен в расслабляющееся предсердие - v – повышение давления при закрытом трехстворчатом клапане в результате наполнения правого предсердия и затруднения оттока крови из вен - у – обусловлена быстрым поступлением крови из правого предсердия в желудочек во время общей диастолы сердца (волна диастолического коллапса).   23. Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса:а) сосудодвигательный центр, его эфферентные влияния, иннервация сосудов;б) афферентные влияния на сосудодвигательный центр.  Сосудодвигательный центр. Впервые был описан Ф.В.Овсянниковым (1871). Располагается в продолговатом мозге на дне IV желудочка, состоит из прессорного и депрессорного отделов. Раздражение прессорного отдела вызывает сужение артерий и подъём АД. Раздражение депрессорного отдела вызывает расширение артерий и падение АД. Считается, что депрессорный отдел понижает тонус прессорного отдела, снижая тем самым сосудосуживающий эффект. Влияния, идущие от сосудодвигательного центра продолговатого мозга, приходят к нервным центрам симпатического отдела АНС в боковых рогах грудных сегментов спинного мозга, регулирующих тонус сосудов отдельных участков тела. Спинномозговые центры способны через некоторое время после выключения сосудодвигательного центра продолговатого мозга самостоятельно повышать давление, снизившееся после расширения артерий и артериол. На сосудодвигательный центр продолговатого мозга влияют центры промежуточного мозга (гипоталамус, таламус) и коры больших полушарий. 24. Гуморальные влияния на сосудистый тонус. Гуморальные влияния на сосуды. Сосудосуживающие вещества. Катехоламины (адреналин, норадреналин) суживают артерии и артериолы кожи, органов брюшной полости, лёгких. Оказывают влияние в очень малых концентрациях (1×10-7г/л). Вазопрессин действует преимущественно на артериолы и прекапилляры. Серотонин суживает сосуды и препятствует кровотечению из повреждённого участка. Однако во II-й фазе свёртывания крови, после образования тромба, наоборот, расширяет сосуды. Ангиотензин II – активное сосудосуживающее вещество, разрушающееся ангиотензиназой. Для его образования необходим ренин. Ренин расщепляет ангиотензиноген, в результате чего образуются ангиотензин I, затем ангиотензин II. Образование ренина в почках увеличивается при снижении кровоснабжения. Сосудорасширяющие вещества. Медуллин – образуется в почках. Во многих тканях тела образуются простагландины – производные ненасыщенных жирных кислот. Брадикинин – полипептид, получен из подчелюстной, поджелудочной желёз, лёгких. Вызывает расслабление артериол. Ацетилхолин – быстро разрушается в крови, местное действие. Гистамин – расширяет артериолы. При введении больших доз вызывает шок, снижение АД, нарушения мозгового кровообращения. Обуславливает покраснение кожи при различных воздействиях на неё. При работе скелетной мускулатуры образуются адениловая, молочная и угольная кислоты и др. 25. Кровяное давление как одна из физиологических констант организма. Анализ центральных и периферических компонентов функциональной системы саморегуляции кровяного давления. Регуляторные механизмы поддерживают адекватный уровень АД для обеспечения кровью тканей и органов. Основные факторы, обеспечивающие величину АД: 1. Насосная функция сердца. 2. Объем циркулирующей крови. 3. Общее периферическое сопротивление. 4. Вязкость крови. На эти факторы оказывает влияние состояние ЦНС, вегетативной нервной системы, содержание Na+ в организме, прессорная и депрессорная функция почек, стероиды и др. Следовательно, можно выделить нервные и гуморальные факторы регуляции тонуса сосудов и уровня АД. Нейрогенные механизмы. Особую роль в нервной регуляцигемодинамики играет системный принцип, осуществляемый «вазомоторным центром». Он включает не только бульбарный центр, но и другие уровни головного мозга, где все отделы соподчинены. Спинальный уровень регуляции способен самостоятельно поддерживать тонус сосудов и уровень АД, но он находится в подчинении головному мозгу. Бульбарный вазомоторный центр получает информацию от баро- и хемо-рецепторов по аортальному и синокаротидному нервам. Барорецепторы синокаротидной зоны реагируют как на повышение, так и на понижение АД. Хеморецепторы реагируют на понижение содержания кислорода в крови, повышение напряжения СО2, содержание метаболитов. Стимулируя центры блуждающего нерва или симпатического отдела вегетативной нервной системы, вазомоторный центр нормализует уровень АД. В гипоталамусе, в задних отделах, расположены прессорные зоны, в передних отделах — депрессорные зоны. Гипоталамус участвует в формировании эмоции и способствует адекватной адаптации уровня АД соответственно поведенческим реакциям и эмоциональному состоянию организма. Кора координирует деятельность всех нижележащих отделов ЦНС и вегетативной нервной системы. Путем саморегуляции любой орган способен регулировать локальное периферическое сопротивление, скорость кровотока и уровня АД. Миогенная саморегуляция сводится к тому, что повышение АД способствует вазоконстрикции резистивных сосудов, понижение АД, их дилятации. Фильтрационное давление в почках не меняется при АД 180/80 мм Hg. Гуморальный описан выше. 26. Особенности структуры, функции и регуляции сосудов легких, сердца и мозга. Существенной особенностью сосудистой системы легких является то, что она включает сосуды малого круга и бронхиальные артерии большого. Первые служат для газообмена, вторые обеспечивают кровоснабжение ткани легких. Нервная регуляция тонуса легочных сосудов осуществляется симпатическими нервами. Они оказывают слабое сосудосуживающее влияние. Из факторов гуморальной регуляции легочного кровотока главную роль играют серотонин, гистамин, ангиотензин, которые суживают сосуды. Катехоламины оказывают слабое вазоконстрикторное действие. СЕРДЦЕ снабжается кровью через коронарные артерии, отходящие от аорты. Они разветвляются на эпикардиальные артерии, от которых отходят интрамуральные снабжающие кровью миокард. В сердце имеется небольшое количество межартериальных анастомозов, артериовенозные шунты отсутствуют. Миокард пронизывает большое количество капилляров, но прекапиллярных сфинктеров в них нет. Отношение количества мышечных волокон и капилляров составляет 1:1. Регуляция коронарного кровотока осуществляется миогенными, гуморальными и нервными механизмами. Кровоснабжение мозга осуществляется двумя внутренними сонными и двумя позвоночными артериями, а отток крови происходит по двум яремным венам. Магистральные артерии соединяются в обширный анастомоз – виллизиев круг. Вены образуют систему синусов. Отходящие от него крупные артерии образуют сеть овальных сосудов. Эта сеть вместе с пиальными венами формирует мягкую мозговую оболочку. 27. Изменение скорости пульсовой волны с возрастом и методы ее определения. Для определения скорости распространения пульсовой волны (С) надо путь, пройденный пульсовой волной в см (L), разделить на время запаздывания пульса в секундах (Т): С=L/T. Метод определения скорости распространения пульсовой волны позволяет дать объективную и точную характеристику свойств стенок артериальных сосудов. Для этого производится запись сфигмограммы с двух или нескольких участков сосудистой системы с определением времени запаздывания пульса на дистальном отрезке артерий эластического и мышечною типов по отношению к центральному пульсу, для чего надо знать расстояние между двумя исследуемыми точками. Чаще всего сфигмограммы записывают одновременно с сонной артерии на уровне верхнего края щитовидного хряща, с бедренной артерии на месте выхода ее из-под пупартовой связки и с лучевой артерии. 28. Структурная организация регуляции деятельности сердца. Сердце - это мощный насос, перекачивающий по кровеносным сосудам около 10 т крови в сутки. Организм испытывает на себе за свою жизнь все невзгоды окружающей среды, и чтобы помочь ему адаптироваться к новым условиям, сердце также должно перестроить свою работу. Это достигается за счет деятельности ряда регуляторных механизмов. Условно их можно разделить на 2 группы: 1) внутрисердечные и 2) внесердечные, или экстракардиальные. Внутрисердечные механизмы регуляции Эти механизмы делятся на 3 группы: 1) внутриклеточные, 2) гемодинамические (гетеро- и гомеометрические), 3) внутрисердечные периферические рефлексы. Внутриклеточные механизмы регуляции имеют место, например, у спортсменов. Регулярная мышечная нагрузка приводит к усилению синтеза сократительных белков миокарда и появлению так называемой рабочей (физиологической) гипертрофии - утолщению стенок сердца и увеличению его размеров. Так, если масса нетренированного сердца составляет 300 г, то у спортсменов она увеличивается до 500 г. Гемодинамические, или миогепные, механизмы регуляции обеспечивают постоянство систолического объема крови. Сила сокращений сердца зависит от его кровенаполнения, т.е. от исходной длины мышечных волокон и степени их растяжения во время диастолы. Чем больше растянуты волокна, тем больше приток крови к сердцу, что приводит к увеличению силы сердечных сокращений во время систолы - это «закон сердца» (закон Франка - Старлинга). Такой тип гемодинамической регуляции называется гетерометрическим. 29. Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца (закон Франка-Старлинга, эффект Анрепа). Описан выше. 30. Интракардиальная нервная регуляция деятельности сердца. Интракардиальные механизмы регуляции работы сердца Интракардиальные механизмы, обеспечивающие саморегуляцию сердечной деятельности, подразделяют на миоген- ные (внутриклеточные) и нервные (осуществляемые внутри- сердечной нервной системой). Внутриклеточные механизмы реализуются за счет свойств миокардиальных волокон и проявляются даже на изолированном и денервированном сердце. Один из этих механизмов отражен в законе Франка - Старлинга, который называют также законом гетерометрической саморегуляции или законом сердца. Закон Франка - Старлинга утверждает, что при увеличении растяжения миокарда во время диастолы увеличивается сила его сокращения в систолу. Такая закономерность выявляется при растяжении волокон миокарда не более чем на 45% от их исходной длины. Дальнейшее растяжение миокардиальных волокон приводит к снижению эффективности сокращения. Сильное растяжение создает опасность развития тяжелой патологии сердца. 31. Экстракардиальнаянервная регуляция деятельности сердца: иннервация сердца, характеристика влияния парасимпатических и симпатических нервных волокон на деятельность сердца Нервная экстракардиальная регуляция. Эта регуляция осуществляется импульсами, поступающими к сердцу из ЦНС по блуждающим и симпатическим нервам. Подобно всем вегетативным нервам, сердечные нервы образованы двумя нейронами. Тела первых нейронов, отростки которых составляют блуждающие нервы (парасимпатический отдел), расположены в продолговатом мозге. Нервы, осуществляющие экстракардиальную регуляцию деятельности сердца Экстракардиальная нервная система представлена блуждающим и симпатическим нервами. Блуждающий нерв - осуществляет афферентную и эфферентную иннервацию. Эфферентная иннервация - за счёт 2-х нейронов: 1-й - преганглионарный нейрон на дне IV желудочка (ромбовидная ямка). Его аксон доходит до сердца. 2-й нейрон - расположен интрамурально. Его аксон заканчивается на: - проводящей системе сердца (правый v.vagus - синоатриальный узел, левый - атриовентрикулярный узел); - миокарде предсердий; - миокарде желудочков. Парасимпатические нервы в 70-80 % случаев опосредуют своё влияние через местную нервную систему. Симпатические нервы осуществляют эфферентную иннервацию. 1-й нейрон - в боковых рогах Th1 - Th5. Его аксон заканчивается в truncus sympaticus (шейные и верхний грудной ганглии). В truncus sympaticus - 2й нейрон, отростки каждого идут в сердце: к кардиомиоцитам желудочков; миокарду предсердий; проводящей системе сердца. Симпатические нервные системы опосредуют своё действие через местную нервную систему реже, чем блуждающие нервы. Влияние на сердце блуждающих, симпатических, парасимпатических нервов - И блуждающие, и симпатические нервы оказывают на сердце 5 влияний: хронотропный (изменяют частоту сердечных сокращений); инотропный (изменяют силу сердечных сокращений); батмотропный (влияют на возбудимость миокарда); дромотропный (влияет на проводимость); тонотропный (влияют на тонус миокарда); То есть они оказывают влияние на интенсивность обменных процессов. Парасимпатическая нервная система - отрицательные все 5 явлений; симпатическая нервная система - все 5 явлений положительные. Влияние парасимпатических нервов. Отрицательное влияние n.vagus связано с тем, что его медиатор ацетилхолин взаимодействует с М-холинорецепторами. 32. Рефлекторное влияние на сердечную деятельность (рефлекс Данини - Ашнера, рефлекс Гольца...). Роль коры головного мозга и гипоталамуса в регуляции сердечной деятельности.  Собственные рефлексы сердца проявляются и в ответ на механическое раздражение сердечных камер, в стенках которых находится большое количество барорецепторов. К их числу относят рефлекс Бейнбриджа, проявляющийся в виде тахикардии в ответ на быстрое внутривенное введение определенного объема крови. Считается, что эта реакция сердца является рефлекторным ответом на раздражение барорецепторов полых вен и предсердия, поскольку она устраняется при денервации сердца. Отрицательные хронотропные и инотропные реакции сердца рефлекторной природы возникают в ответ на раздражение механорецепторов как правых, так и левых отделов сердца. Значение интракардиальных рефлексов состоит в том, что увеличение исходной длины волокон миокарда приводит к усилению сокращений не только растягиваемого отдела сердца (в соответствии с законом Франка—Старлинга), но и к усилению сокращений других отделов сердца, не подвергающихся растяжению. Рефлексы с сердца изменяют функцию других висцеральных систем. К их числу относят, например, кардиоренальный рефлекс Генри—Гауэра, который представляет собой увеличение диуреза в ответ на растяжение стенки левого предсердия. Сопряженные кардиальные рефлексы представляют собой эффекты раздражения рефлексогенных зон, не принимающих прямого участия в регуляции кровообращения. К числу таких рефлексов относят рефлекс Гольца, который проявляется в форме брадикардии (до полной остановки сердца) в ответ на раздражение механорецепторов брюшины или органов брюшной полости. Возможность проявления такой реакции учитывается при проведении оперативных вмешательств на брюшной полости, при нокауте у боксеров и т. д. При раздражении некоторых экстерорецепторов (резкое охлаждение кожи области живота) может иметь место рефлекторная остановка сердца. Именно такую природу имеют несчастные случаи при нырянии в холодную воду. Сопряженным соматовисцеральным кардиальным рефлексом является рефлекс Данини—Ашнера, который проявляется в виде брадикардии при надавливании на глазные яблоки. Таким образом, сопряженные рефлексы сердца, не являясь составной частью общей схемы нейрогенной регуляции, могут оказывать влияние на его деятельность. 33. Гуморальные влияния на сердечную деятельность. Прямое и опосредованное действие на сердце оказывают практически все биологически активные вещества, содержащиеся в плазме крови. В то же время круг фармакологических агентов, осуществляющих гуморальную регуляцию сердца, в подлинном смысле этого слова, достаточно узок. Такими веществами являются катехоламины, выделяемые мозговым веществом надпочечников — адреналин, норадреналин и дофамин. Действие этих гормонов опосредуется B-адренорецепторами кардиомиоцитов, что и определяет конечный результат их влияния на миокард. Он аналогичен симпатической стимуляции и заключается в активации фермента аденилатциклазы и усилении синтеза циклического АМФ (3,5-циклического аденозинмоно-фосфата), с последующей активацией фосфорилазы и повышением уровня энергетического обмена. Такое действие на пейсмекерную ткань вызывает положительный хронотропный, а на клетки рабочего миокарда — положительный инотропный эффекты. Усиливающим инотропный эффект действием катехоламинов является повышение проницаемости мембран кардиомиоцитов к ионам кальция. В регуляции деятельности сердца принимают участие и местные гуморальные факторы, образующиеся в миокарде. К таким веществам относятся аденозин, гистамин и простагландины |