скоростно силовая подготовка спорцменов. "Скоростносиловая подготовка спортсменов"

Скачать 176.13 Kb. Скачать 176.13 Kb.

|

|

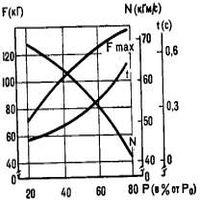

Таким образом, проблема средства в теории и методике спортивной тренировки далеко не исчерпана, и тенденция к увеличению объема тренировочной нагрузки, характерная для настоящего времени, не должна умалять ее значения и отвлекать внимание специалистов от ее глубокого изучения. Если теперь попытаться представить логическую последовательность, которой следует придерживаться как при практическом решении проблемы повышения эффективности методики специальной силовой подготовки, так и при выборе стратегии необходимого для этого научного поиска, то она укладывается в следующую принципиальную схему: режим—-средства—-методы—-система—-объем. Из схемы следует, что средства специальной силовой подготовки должны подбираться на основании объективных количественных представлений о двигательной специфике данного вида спорта и быть адекватны ей по режиму работы организма. Основной критерий при этом — гарантия их тренирующего эффекта для данного уровня специальной работоспособности организма. Следующий шаг—определение адекватного метода, т. е. способа использования средств исходя опять-таки из специфики двигательного режима, присущего данному виду спорта, а также уровня подготовленности спортсмена, задач текущего этапа тренировки и т. д. Весьма перспективным для -совершенствования методики специальной силовой подготовки спортсменов представляется реализация принципа системного применения средств исходя из задачи получения необходимого кумулятивного тренировочного эффекта. И, наконец, в качестве последнего условия достижения необходимого уровня специальной силовой подготовленности выступает объем специальной работы, оптимальная величина которого должна определяться исходя из этапа и текущих задач подготовки спортсмена, календаря соревнований, степени интенсивности нагрузки. Схема подчеркивает, что возлагать надежды на реализацию возможностей того или иного параметра нагрузки целесообразно только после исчерпания возможностей предыдущего параметра. Например, не использовав полностью возможности повышения тренирующего эффекта отдельных средств силовой подготовки и их системного применения, не разумно идти по пути увеличения объема нагрузки. Правда, реализация этого положения требует определенного мужества от специалистов, ибо для этого необходимы серьезные исследовательские усилия. И поскольку увеличить объем тренировочной работы легче и проще, чем найти действительно эффективные средства специальной подготовки, то такой путь очень легко принимается практикой. Принципы стимуляции нервно-мышечного напряжения с целью развития силы Внешняя сила, развиваемая мышцами, возникает прежде всего как результат волевого усилия. Однако в обычных условиях жизнедеятельности рабочее напряжение, вызванное волевым усилием, имеет определенные пределы. Чтобы увеличить внешнюю силу мышц, их необходимо стимулировать извне, например путем механического раздражения. Возникающие при этом афферентные импульсы сигнализируют в ц.н.с. о степени внешнего воздействия (скажем, сопротивления перемещаемого груза) и вызывают соответствующее напряжение мышц. Чем больше в оптимуме сила и интенсивность внешнего раздражителя, тем сильнее эффекторная импульсация мышц, тем больше их внешняя работа. Таким образом, афферентация в нейромоторном механизме, осуществляющем движение, играет важную роль для качественной и количественной характеристики проявляемой человеком силы мышц. Поэтому стимулирование мышечного напряжения целью развития силы приобретает принципиальное значение. — Итак, во всех случаях величина рабочего напряжения мышц определяется волевым усилием и внешней механической причиной. В зависимости от преимущественной роли того или другого можно выделить три основных вида стимуляции рабочего усилия: — стимуляция отягощением, когда напряжение мышц вызывается волевым усилием, а сопротивление перемещаемого груза повышает и регулирует эффекторную импульсацию мышц; — стимуляция за счет кинетической энергии падения тренировочного снаряда (тела), когда волевое усилие выступает главным образом как компонент двигательной установки решаемой задачи; — стимуляция преимущественно волевым усилием(дополнительная механическая стимуляция извне отсутствует или ограничена). В первых двух случаях имеет место динамическая работа мышц, в третьем — изометрическая.. Рост стимулирующего воздействия осуществляется в первом случае за счет увеличения скорости предварительного падения тела или груза, в третьем — за счет мобилизации волевых ресурсов человека. Следует подчеркнуть также, что если в первом случае волевое усилие играет существенную роль в величине эффекторной импульсации мышц, то во втором влияние его незначительно. Преимущественно механическая причина тормозяще-амортизирующей работы мышц. при этом обусловливает эффекторную импульсацию скорее охранительного, чем целеустремленного порядка. Поэтому такая принудительная стимуляция способна вызвать экстренную мобилизацию скрытых функциональных резервов нервно-мышечного аппарата, которая невозможна там, где полагаются только на усилие воли. Как уже говорилось, сейчас ведется интенсивный по-.'" иск оригинальных высокоэффективных средств специальной силовой подготовки. Например, отечественными учеными установлено, что мышечное сокращение, вызванное Электрическим током, является адекватным тренировочным раздражителем, обеспечивающим эффективное развитие силы мышц (Я. М. Коц, 1971; Я. М. Коц, В. А. Хвилон, 1971; В. А. Хвилон, 1974). Практика использования электростимуляции в условиях подготовки спортсменов высокой квалификации (главным образом в скоростно-силовых видах спорта) выявила высокую эффективность и ряд преимуществ этого метода развития силы, хотя он не может считаться абсолютным. Он должен иметь определенное место в рамках годичного тренировочного цикла, применяться в сочетании с другими методами развития силы мышц и главным образом в подготовке высококвалифицированных спортсменов. Однако останавливаться на нем подробно здесь не представляется целесообразным, поскольку методические основы электростимуляции мышц еще не разработаны, применение ее возможно пока только при наличии соответствующих условий и требует квалифицированного обслуживания. Отягощение В принципе чем больший груз поднимают мышцы, тем большее напряжение они развивают. Последнее достигается за счет усиления эффекторной стимуляции и включения в работу большего количества функциональных элементов мышц. Эффективность развития силы путем отягощения движения была показана еще в 500 году до н. э. легендарным Милоном из Кротона. Согласно легенде, он добился огромного увеличения силы тем, что каждый день носил на плечах молодого бычка. По мере того как рос бычок, росла и сила Милона. В наше время идея Милона воплощена в методе прогрессивно возрастающего сопротивления , который был предложен Де Лормом (Th. De Lorme, 1945, 1946; Th. De Lorme, A. Watkins, 1948, 1951; Th. De Lorme a. o., 1952). Суть метода заключается в развитии силы путем повторного поднимания груза, вес которого постепенно увеличивается как в отдельном занятии, так и от занятия к занятию по мере роста силы. Однако в том случае, когда требовалось проявление большой силы, отягощение было естественным и не вызывающим сомнения средством тренировки, то там, где решающую роль играла быстрота движения, им пользовались вначале весьма осторожно. Правда, отдельные авторы отмечали, что тренировка силы с помощью отягощении дает возможность повысить результат в упражнениях скоростного характера (Г. А. Дюпперон, 1926-Л. Д. Любимов, 1927; А. Курье, 1937; Д. П. Марков,1938; Н, Г. Озолин, 1939; Е. Chui, 1950; W. Gullwer, 1955;D. Pennybaker, 1961). Однако потребовалась длительная экспериментальная и практическая проверка, пока это предположение получило подтверждение. В наше время если вопрос о применении отягощении для развития быстроты движений еще и дискутируется, то только в связи с весом отягощения, характером выполнения движений, их темпов, числом повторений и т. п. При использовании отягощения для стимуляции мышечного напряжения необходимо учитывать следующие основные положения. Прежде всего сила в упражнениях с отягощением может проявиться в форме максимального напряжения или наибольшей скорости сокращения работающих мышц. Отсюда принято говорить о собственно-силовых упражнениях, в которых сила проявляется преимущественно за счет увеличения веса перемещаемого груза, и скоростно-силовых упражнениях, в которых проявление силы связано с увеличением быстроты движений (В. С. Фарфель, 1940). В первом случае следует стремиться к работе с возможно большим отягощением, во втором — применять отягощение, оптимальная величина которого определяется требуемой скоростью движения. Следует подчеркнуть, что режим работы организма при выполнении силовых (преимущественно медленных) упражнений и скоростно-силовых (которым присуща быстрота движений) существенно различен как по физиологическому механизму, так и по характеру утилизации энергетических ресурсов. Полагают, что для осуществления быстрых, взрывных движений требуется достаточная подвижность основных нервных процессов при высокой степени концентрации их во времени; при выполнении же медленных движений основная роль нервной системы заключается в том, чтобы создать достаточно сильный очаг возбуждения и поддерживать его относительно длительное время (В. Л. Федоров, 1957). В интересах дальнейшего изложения следует более подробно остановиться на динамических характеристиках движения с предельным усилием в связи с величиной перемещаемого отягощения и режимом работы мышц. С увеличением веса поднимаемой штанги тяжелоатлет выполняет, естественно, большую работу. Однако мощность ее изменяется при этом неоднонаправленно. Она .вначале увеличивается, а после того, как вес штанги превысит 66% максимального, начинает падать (Г. Б. Чиквадзе, 1961). Аналогичную картину можно наблюдать и при выпрыгивании со штангой на плечах (рис.4). С увеличением веса снаряда растет максимальное значение динамической силы при быстром увеличении длительности движения, главным образом за счет фазы активного отталкивания. Максимальное значение мощности достигается при весе, равном 30—40% от максимального, а величина коэффициента реактивности — при весе, равном 30—33% от максимального.

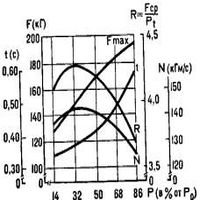

Факт увеличения значений мощности и коэффициента реактивности при увеличивающемся времени движения может быть объяснен дополнительным потенциалом напряжения, накапливающимся в мышцах за счет поглощения кинетической энергии тела и снаряда в фазе амортизации. В пользу такого вывода свидетельствуют наблюдения характеристик движения, в котором увеличивающееся отягощение (20, 40, 60, 80% от максимума) поднимали за счет разгибания ноги в положении сидя с исходным углом в коленном суставе 110-й, т. е. только при преодолевающей работе мышц (рис.5). Из графиков видно, что с ростом отягощения максимум динамической силы и время движения возрастают аналогично тому, как это было при выпрыгивании со штангой на плечах, однако отсутствие избыточного потенциала напряжения в этом случае приводит к прогрессивному снижению мощности движения. На рабочий эффект движения с отягощением влияют и другие факторы. Изменение величины перемещаемого груза, режим работы мышц, быстрота и темп движения, а также число повторений в одном подходе и продолжительность паузы между ними существенно меняют биомеханический характер движений, следовательно, и тренирующий эффект работы в целом. Поэтому в каждом конкретном случае, выбирая те или иные условия работы с отягощением, необходимо исходить из специфического характера проявления силы в специализируемом упражнении. К этому следует добавить, что вес отягощения, скорость его перемещения и длительность работы с ним определенным образом влияют на состав мышц, участвующих в обеспечении движения, координацию их деятельности и момент выхода из работы. При многократных повторных подъемах штанги наиболее стабильным признаком координационной структуры мышечной деятельности является последовательность включения в работу основных, осуществляющих данное движение, мышц. При подъеме веса 60% от максимального постоянство включения мышц в работу во время эксперимента наблюдалось у всех спортсменов в 82% случаев. При подъеме веса 80% от максимального степень стереотипии была меньшей, носила индивидуальный характер и была выше у квалифицированных спортсменов. В связи с утомлением координационная структура мышечной деятельности нарушалась (В. Г. Пахомов, 1967). В процессе повторной работы состав работающих мышц может изменяться (А. М. Лазарева, 1966, И. М. Козлов, 1966). Может уменьшаться (Ю. В. Мойкин, 1964) или увеличиваться (В. С. Аверьянов, 1963) число мышечных групп, принимающих участие в обеспечении движения. В движениях, выполняемых с малым усилием или с невысокой скоростью, большую часть работы берут на себя мышцы дистальных звеньев тела (К. С. Точилов, 1946; С. А. Косилов, 1948; М. И. Виноградов, 1951). Для движений, связанных с преодолением значительного сопротивления или выполняемых с большой скоростью, характерно переключение активности на мышцы проксимальных звеньев. Таким образом, факторы, о которых шла речь, являются чрезвычайно важными, поскольку влияют как на рабочий эффект движения, так и на специфичность тренируемой силы. Поэтому при подборе силовых упражнений с отягощением эти факторы следует учитывать сообразно особенностям конкретной спортивной деятельности. Следующая отличительная черта упражнений с отягощениями, которую необходимо иметь в виду, связана с начальным моментом развития усилия. Например, в приседаниях или выпрыгиваниях со штангой на плечах в исходном положении, т. е. перед началом активного рабочего усилия, мышцы ног и туловища уже развивают напряжение, равное весу удерживаемого снаряда. В то же время при рывке или толчке штанги основное рабочее усилие, сообщающее ускорение снаряду, развивается практически от нуля. Таким образом, можно выделить две группы упражнений с отягощением: упражнения, в которых рабочее усилие развивается после предварительного напряжения мышц, равного весу снаряда, и упражнения, в которых рабочее усилие развивается от нуля, без существенного предварительного напряжения мышц. Принципиальное различие между этими группами упражнений, на которое здесь впервые обращается внимание, заключается в том, что в первой группе упражнений тренировка не оказывает существенного влияния на процессы, связанные с химическими и физическими превращениями в мышцах в цепи возбуждение—напряжение. Следовательно, в зависимости от применяемого отягощения здесь создаются условия главным образом для развития абсолютной силы мышц или скорости их рабочего сокращения, но не быстроты перехода их в деятельное состояние. Условия же работы мышц во второй группе упражнений содержат в себе одновременно возможность для развития динамической силы, быстроты движения и, главное, стартовой силы мышц. Нетрудно видеть, что рассмотренное положение—не просто нюанс биодинамики движения. Оно имеет существенное значение для совершенствования методики силовой подготовки. Наконец, по условиям приложения силы следует различать упражнения, в которых сила направлена против веса груза, и упражнения, в которых сила направлена против инерции груза. В первом случае, например при поднимании штанги, рабочая сила движения численно равна F=m(a+g), т. е. определяется массой груза и ускорением свободного падения. Во втором случае сила движения равна F=na, т. е. зависит только от инертного сопротивления груза, перемещаемого с некоторым ускорением. Такие условия характерны в принципе, например, для метания (толкания) снаряда, отталкивания от колодок в спринтерском беге, удара в боксе, т. е. для тех случаев, когда сила действует перпендикулярно направлению силы тяжести перемещаемого груза. Разница в биомеханике движения в рассмотренных случаях довольно значительна. В первом сила тяги мышц сначала достигает величины веса отягощения (т. е. практически развивается в изометрических условиях), затем превышает ее (начинается движение), сообщая снаряду ускорение, причем тем большее, чем больше ее превышение над весом снаряда. Предварительное напряжение мышц в условиях изометрического режима обусловливает больший градиент ускоряющей силы. Во втором случае, если не учитывать трения и сопротивления среды, движение перемещаемого груза начинается в принципе при самых незначительных величинах внешней силы. Дальнейшее изменение последней обусловлено целиком скоростью мышечного сокращения или, точнее, способностью мышц “догонять” уходящий груз, проявляя одновременно максимум силы и быстроты сокращения. |