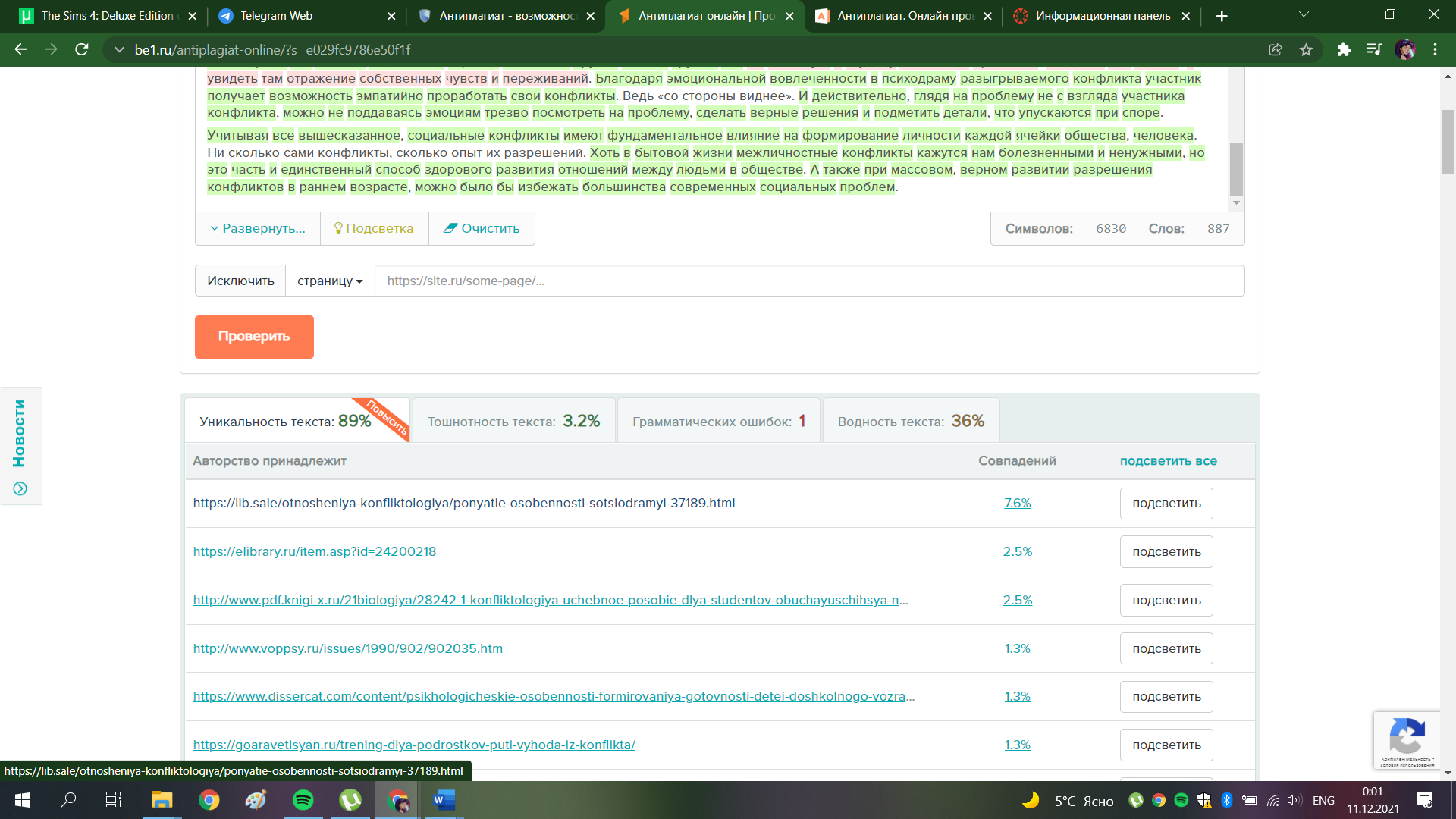

Эссе на тему социальные конфликты. эссе Карабаева Альмира. Социальные конфликты

Скачать 355.88 Kb. Скачать 355.88 Kb.

|

|

НАО «Университета Нархоз» Высшая школа экономики и менеджмента МСПЗ-социология ЭССЕ «Социальные конфликты» Выполнила: студент(ка) 1 курса Карабаева Альмира специальность «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» Проверила: д.ф.н., профессор Асылбекова Ж.М Алматы 2021 Тезисный план: Введение Основная часть Понятие конфликта в социологии Виды влияния постконфликтной ситуации Влияние социальных конфликтов в разный период жизни Аффект конфликтов в детстве В подростковом возрасте В зрелом возрасте Социодрама как техника социальной терапии Заключение Социальные конфликты Конфликты — это не самое приятное взаимодействие между людьми, с которыми мы сталкиваемся в повседневности ежедневно. Многие люди воспринимают конфликты крайне негативно, пытаясь их избегать. В большинстве своём люди замалчивают обиды, в надежде избежать ссоры или решения этого вопроса. Однако конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни, и формируют нас как личностей. В социологии конфликт — это высшая стадия противоречий, которая возникает между людьми или социальными группами. Факторами, вызвавшими конфликт, становятся противоположные цели двух сторон. То есть несовпадение интересов, желаний или средств достижений намерений в данных обстоятельствах. Конфликт имеет много лиц и чаще всего за конфликтами всегда интересно наблюдать. В каждом произведении, в фильме или книге имеется конфликт каких-либо сторон, а главное конфликт внутри одной личности. И не спроста, ибо нас везде окружают противоречия, через которые мы проходим ежедневно. Влияние конфликта на его участников имеет довольно двойственную направленность. Это связано с размытой гранью между определением уровня конструктивности и деструктивности для формирования общей оценки итогов конфликта. Кроме того, степень конструктивности конфликта может колебаться в процессе его развития. Также необходимо учитывать, что для кого-то из участников он конструктивный, а для кого - деструктивный. То есть в конфликтной ситуации так или иначе будет выигравший и проигравший. Однако, конфликты в свою очередь ведут к развитию личности и межличностных отношений, невзирая на негативные последствия, которые могут за собой повлечь. Углубляясь в виды конструктивного влияния, можно отметить несколько ключевых: 1) конфликт помогает полнее оценить индивидуально-психологические особенности участника, его ценности и мотивы. Порядка в 10-15% конфликтных ситуаций взаимоотношения между людьми после завершения конфликта улучшаются; 2) в результате разрешения конфликтных противоречий происходит разрядка психической напряжённости, снижается интенсивность проявления негативных эмоций; 3) конфликт полностью или частично ликвидирует имеющиеся противоречия, освещая нерешённые ранее вопросы; 4) конфликты поддерживают социальную активность людей и способствует предотвращению спада в развитии. Выше были перечислены положительное влияния конфликтов в нашей жизни, но также немаловажным являются деструктивные последствия социальных конфликтов: 1) большинство конфликтов завершается испорченным настроением их участников; 2) вероятно возникновение неприязни, ненависти и в целом враждебности между участниками конфликта, а иногда и полное прекращение взаимодействия и общения; 3) иногда конфликты могут негативно влиять на развитие личности, потому что вызывают чувство несправедливости, а в последующем скептицизм в существование справедливости. Как уже говорилось ранее, социальные конфликты преследуют нас всю жизнь и также отражаются на нас как на личностях, на протяжении всего времени. Если переходить на разновидности конфликта и сферы, в которых конфликты занимают неотъемлемую часть, то нужно начать с самого детства. Какова роль конфликтов в формировании личности человека? Ища ответ на данный вопрос, я обратилась к детской психологии, к тому, каким образом у них формируется общение со сверстниками, а в будущем, поведение в обществе. На раннем уровне развития, дети осваивают окружающий мир через игру. Наибольшую ценность имеют особенности конфликтов в возрасте от 1 до 6 лет. Первым этапом, в возрасте от 1 до 3 лет конфликтность у детей проявляется в том, что они пытаются решать их с помощью физической силы. В последующем конфликт из открытой конфронтации и применением физического воздействия эволюционирует в словесный спор и в дальнейшем в привычную нам форму разрешения конфликтов. Конфликты в развитие личности — это не просто негативное проявление в жизни, это особые, ценные уроки в коммуникации между людьми. Которые способствуют здоровому развитию психики ребёнка и формированию его как личности. Учитывая то, что под влиянием окружающей среды и воздействия взрослых природная агрессия детей модифицируется в привычную для общества модель поведения. Обычно, люди привыкли ассоциировать детскую агрессивность с характером ребёнка, не благополучностью его семьи, избалованностью и так далее. Хотя подобные явления зачастую являются нормой и с правильным влиянием на ребёнка, навык разрешения конфликтов оказываются в норме культурных рамок. Говоря о правильном прохождении восприятия конфликта в раннем возрасте, нельзя не учесть последствия неправильного влияния на ребёнка. Ведь в последующем, при этапе взросления человека, в подростковом возрасте, умение разрешения конфликтов полностью отображает все психотравмы, нанесённые ранее в детстве. Чем лучше человек будет справляться с конфликтами любого вида, тем более приспособленным к жизни он будет. Поэтому многие люди, прошедшие через множество социальных и межличностных конфликтов с детства, справляются с ними в будущем намного успешнее (исключая психические травмы или отклонения). В работе Я. Л. Коломинского и Б. П. Жизневского «Социально-психологический анализ конфликтов между детьми» было проведено исследование на подростках, где выявлялась степень их агрессивности. Ведь неумение разрешать конфликты и влечёт за собой самые разные виды агрессивности. В исследовании было задействовано более трёх тысяч подростков. Первым критерием была - спонтанная агрессия. Как оказалось, более 50% обследованных имеют высокие показатели в спонтанной агрессии, а низкие - только 9%. Спонтанная агрессия — это подсознательная радость, которую испытывает человек наблюдая за чужими промахами и трудностями. Такому человеку доставляет удовольствие указывать людям на их ошибки. Это спонтанное желание досадить кому-то, разозлить или испортить настроение. Вторым критерием послужила реактивная агрессия. Высокие показатели по которой имеют 47% исследованных и низкие лишь 4%. Реактивная агрессия — это постоянное проявление агрессивности при общении и взаимодействии. Такие люди отличаются особой конфликтностью, яркой агрессией и отстаиванием своих интересов и границ. Вышеперечисленные критерии вливаются в третью - раздражительность. Около 60% подростков имеют высокую раздражительность, а 4% - низкую. Раздражительность — это эмоциональная нестабильность, то есть быстрая потеря самообладания, вспыльчивость, которую может вызвать даже мелочь. Каждый из этих показателем является итогом безграмотного восприятия человеком понятия конфликта в раннем возрасте. Безусловно, формирование и самопознание индивидуума не бывают без кризисов и внутренних конфликтов. При этом человек должен помнить, что он - постоянно развивающаяся личность, ибо находится в социуме и что в его самовыражении отражается и внутренняя структура. Мотивы поступков человека часто находятся в подсознании, а сознание способно контролировать все этапы поведения. Сознание часто выступает как посредник между подсознанием человека и внешним миром. Осознавая социальные запреты и рамки, подавляя агрессию и внутренние конфликты, оно вытесняет их в подсознание. Вытесненная агрессия превращается в беспокойство, обиду, упрямство, смущение и т.д., которые на уровне комплексов могут проявляться в самых неподходящих жизненных обстоятельствах. Во время конфликтов нередко вскрывается беспокоящее человека чувство неполноценности, а в более выраженном виде оно проявляется в определенном комплексе. При этом наблюдается заниженная самооценка, привитая в раннем возрасте. И комплекс этот чаще «отпечатывается» на всю оставшуюся жизнь, если не работать над этим со специалистом, либо уже в зрелом возрасте не вернуться к этому конфликту к тем же участникам. При взрослении человека, он не просто остаётся частью общества, а уже играет в нем значимую роль. И когда в совокупности, огромное количество людей, чьи потребности в общении не были правильно погашены в раннем возрасте, которые также не умеют справляться с конфликтными ситуациями, собираются в целое общество происходит катастрофа. И подобные явления изучаются социодрамой. "Социодрама обращается к глубинным социальным реальностям, не приукрашенным ещё искусством и не выхолощенным ещё интеллектуализацией". Предметом изучения социодрамы являются межличностные отношения и отдельные системы их представлений. Объектами исследования в социодраме выступает не один человек, а группы людей, у которых имеются множество социальных ролей. Совпадающие поведенческие реакции и действия у многих являются коллективными и проявляются как личными, так и общими представлениями, включая социальный опыт. Таким образом, социальным феноменом, имеющим важное значение для социодрамы, является то, что человек страдает не только от личных, обусловленных в раннем возрасте комплексов, но и от социально обусловленных коллективных ролевых конфликтов, например сексизм, безработицы, экономических и национальных конфликтов. В социодраме исследуются не только актуальные, но и социальные проблемы. "Личность, приобретая коллективный опыт их решения, прокладывает пути к переустройству общества", - утверждал Я. Морено. Социодрама как техника социальной терапии позволяет другим членам группы как бы заглянуть в глубину жизненной проблемы, типичной для многих, и увидеть там отражение собственных чувств и переживаний. Благодаря эмоциональной вовлеченности в психодраму разыгрываемого конфликта участник получает возможность эмпатийно проработать свои конфликты. Ведь «со стороны виднее». И действительно, глядя на проблему не с взгляда участника конфликта, можно не поддаваясь эмоциям трезво посмотреть на проблему, сделать верные решения и подметить детали, что упускаются при споре. Учитывая все вышесказанное, социальные конфликты имеют фундаментальное влияние на формирование личности каждой ячейки общества, человека. Ни сколько сами конфликты, сколько опыт их разрешений. Хоть в бытовой жизни межличностные конфликты кажутся нам болезненными и ненужными, но это часть и единственный способ здорового развития отношений между людьми в обществе. А также при массовом, верном развитии разрешения конфликтов в раннем возрасте, можно было бы избежать большинства современных социальных проблем. Источники: Вишнякова Н.Ф. «Конфликтология» Я. Л. Коломинский и Б. П. Жизневский «Социально-психологический анализ конфликтов между детьми» http://psyznaiyka.net/view-conflictology.html?id=10 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Социодрама https://www.google.co.uk/amp/s/psy.wikireading.ru/amp59769 Антиплагиат:  |