|

|

Электронный атлас. Тема 22 Эндокринная система. Тема 22. Эндокринная система 22 Общий обзор эндокринной системы

22.2.2.6. Задняя доля гипофиза

1. Функция.

Как мы знаем (п. 22.2.1.1), задняя доля гипофиза - это место,

куда спускаются аксоны из супраоптического и паравентрикулярных ядер гипоталамуса

и где гормоны этих ядер (АДГ и окситоцин) через аксовазальные синапсы попадают в кровь большого круга кровообращения.

|

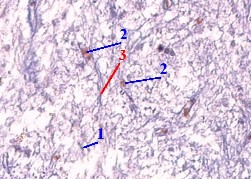

2.Три компонента.

а) В соответствии с функцией, в задней доле гипофиза нет секреторных клеток.

б) Вторая особенность этой доли – в том, что она представляет собой нервную ткань. Правда, такую, в которой нет нейронов.

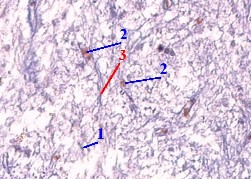

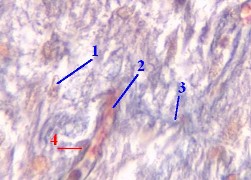

в) Имеются же следующие три компонента:

питуициты (1), образующие строму;

аксоны (3) нервных клеток гипоталамуса

и многочисленные кровеносные сосуды (2).

3,а. Питуициты:

это мелкие глиальные клетки – разновидность протоплазматических астроцитов;

их отростки образуют опорный каркас доли;

возможно, что питуициты также регулируют поступление АДГ и окситоцина в кровь.

3,б. Аксоны (3) клеток гипоталамуса:

|

2,з-и. Препарат – гипофиз человека. Окраска смесью Маллори по Генденгайну.

з) (Малое увеличение)

Полный размер

и) (Большое увеличение)

Полный размер

|

идут многочисленными пучками и

кончаются т.н. накопительными тельцами (4), или тельцами Херринга - крупными расширениями в области аксовазальных синапсов.

3,в. Кровеносные сосуды (2):

|

|

они, как уже сказано, тоже весьма многочисленны,

среди них преобладают капилляры,

и именно на последних заканчиваются тельцами Херринга аксоны.

|

22.2.3. Эпифиз (шишковидная железа)

22.2.3.1. Локализация и функции

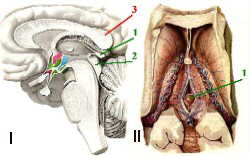

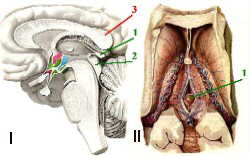

I. Положение и масса эпифиза

Рисунки - расположение шишковидной железы:

I. поперечный срез мозга;

II. вид сверху, мозолистое тело и свод удалены; сосудистая покрышка третьего желудочка рассечена и оттянута в стороны).

|

1. Эпифиз (1) расположен на крыше (2) среднего мозга, под мозолистым телом (3).

2. Его масса - всего лишь около 0,25 г

(т.е. примерно вдвое меньше, чем у гипофиза; см. п. 22.2.2.1).

|

Полный размер

|

II. Cвязь со зрительными путями

Ключевой особенностью эпифиза является его связь со зрительными путями.

|

Рыбы и земновод-

ные

|

Наиболее демонстративна эта связь у рыб и земноводных:

основные клетки эпифиза сами являются фоторецепторными,

что с полным основанием позволяет называть эпифиз третьим глазом.

|

Млеко-

питающие

|

а) У млекопитающих эпифиз уже не содержит фоторецепторных клеток. А связь со зрительными путями – довольно сложна.

б) Информация о внешней освещённости приходит в эпифиз по симпатическим путям, идущим от верхних шейных ганглиев. В итоге, полный маршрут указанной информации таков:

|

сетчатка зрительные нервы ядра таламуса нисходящие пути

спинной мозг, центральный отдел симпатической нервной системы передние корешки верхний шейный ганглий симпатического ствола

постганглионарные симпатические волокна (вокруг сосудов) эпифиз.

|

III. Функции эпифиза

В зависимости от светового режима, эпифиз меняет свою секреторную активность: в разное время суток в нём образуются разные гормоны (см. п.22.1.2.1,III).

|

Тёмное время суток

|

В темноте это мелатонин и антигонадотропин.

а) Так, мелатонин (образующийся из серотонина - производного аминокислоты триптофана)

угнетает ночью выработку в гипоталамусе гонадолиберина,

что ведёт к торможению в гипофизе продукции ФСГ, ЛГ и ЛТГ (т.е. всех трёх гормонов передней доли, влияющих на половую систему).

б) А антигонадотропин (пептид) действует непосредственно на гипофиз

и тормозит в нём образование ЛГ.

|

Иное время суток

|

В иное время суток выделяется ряд других пептидов - регуляторов деятельности гипофиза и периферических желёз. Так,

тиролиберин стимулирует высвобождение в гипофизе ТТГ,

а тиротропин(ТТГ) эпифиза непосредственно действует на щитовидную железу, усиливая в ней образование тиреоидных гормонов.

|

Резюме

|

а) В итоге, эпифиз определяет суточные и иные ритмы работы других эндокринных желёз, а через них – и подчинённых органов.

б) Помимо того, в эпифизе вырабатывается калитропин – гормон, повышающий содержание в крови ионов К+.

|

22.2.3.2. Строение

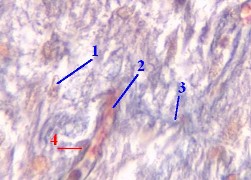

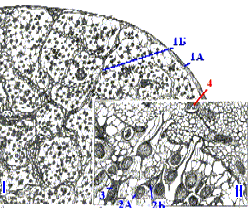

I. Компоненты эпифиза

1. В эпифизе содержатся 4 основных компонента:

соединительнотканный каркас (1.А-Б),

пинеалоциты (2.А-Б) - нейросекреторные клетки,

глиальные поддерживающие клетки (3),

многочисленные капилляры (4).

2. а) При этом соединительнотканный каркас представлен

капсулой (1.А) и

отходящими от неё перегородками (1.Б).

б) Последние разделяют железу на дольки.

|

Рисунок - эпифиз человека: малое (I) и большое (II) увеличения.

Полный размер

|

II. Kлетки эпифиза

Пинеало-

циты

|

Пинеалоциты имеют следующий вид:

размер - крупный,

ядра - пузыревидные,

от клеток отходят многочисленные отростки, контактирующие с капиллярами.

|

Разновид-

ности пинеало-

цитов

|

а) Различают две разновидности пинеалоцитов -

светлые клетки (2.А) - с небольшим содержанием секреторных гранул,

тёмные клетки (2.Б) - с высоким содержанием гранул.

|

|

б) Видимо, одни и те же клетки могут быть как в одном, так и в другом состоянии.

в) В то же время пока не выявлено дифференциации пинеалоцитов по виду секретируемых гормонов. Так что

не исключено, что каждый пинеалоцит способен образовывать весь спектр эпифизарных гормонов.

|

Поддержи-

вающие клетки

|

Глиальные поддерживающие клетки (3) располагаются между пинеалоцитами и имеют следующий вид:

размер - мелкий,

ядро - плотное,

тоже (как и пинеалоциты) имеют отростки.

|

|

Капилляры эпифиза

|

а) У человека капилляры (4) эпифиза не имеют фенестр.

б) В то же время базальная мембрана их эндотелия расщепляется на два листка – внутренний и наружный – с образованием между ними

перикапиллярного пространства.

|

|

в) Именно в это пространство попадают в первую очередь эпифизарные гормоны, высвобождающиеся из отростков пинеалоцитов.

|

22.3. Периферические эндокринные органы

22.3.1. Щитовидная железа

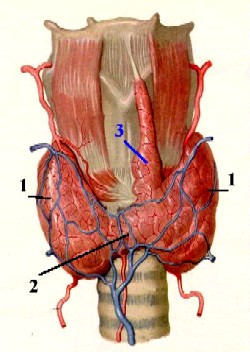

22.3.1.1. Общие сведения

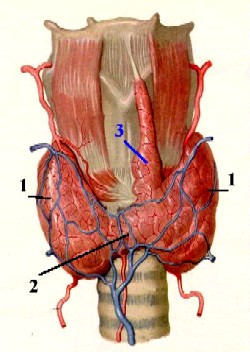

1. Щитовидная железа - самая крупная из эндокринных желёз. Её вес около 30-40 г.

2. а) Располагается впереди трахеи.

б) Включает

две боковых доли (1),

перешеек (2) и

(в 30-50 % случаев) также узкую пирамидальную долю (3).

3. а) Покрыта снаружи соединительнотканной капсулой.

б) От последней вглубь железы отходят прослойки, делящие её на дольки.

|

Рисунок - щитовидная железа.

|

22.3.1.2. Гистологическое строение и происхождение

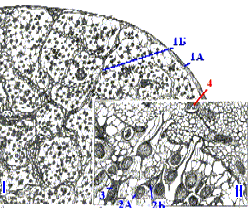

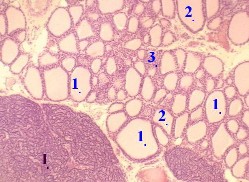

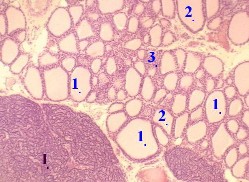

I. Общий вид железистой ткани

1. а) Основная часть железистых клеток щитовидной железы образует многочисленные

фолликулы (1).

б) Последние заполнены гомогенным

коллоидом (2).

2. Небольшая часть железистых клеток формирует компактные скопления вне фолликулов - т.н.

экстрафолликулярный эпителий (3).

3. При этом надо иметь в виду, что на препарате некоторые из таких "экстрафолликулярных скоплений" железистого эпителия могут на самом деле

принадлежать фолликулам, срезанным вдоль их стенки.

4. На приведённых снимках в поле зрения находится также околощитовидная железа (I).

|

3,а-б. Препарат – щитовидная железа. Окраска гематоксилин- эозином.

Полный размер

Полный размер

|

II. Межфолликулярные прослойки соединительной ткани

а) Между фолликулами проходят тончайшие прослойки соединительной ткани (4). Они содержат

фенестрированные кровеносные капилляры, которые покрывают до 50% поверхности фолликулов;

более крупные кровеносные сосуды (6),

сеть широких лимфатических капилляров

|

|

и вегетативные нервные волокна – в основном, постганглионарные волокна симпатической нервной системы.

б) Заметим: стимуляция последних

усиливает секрецию гормонов в кровь,

но значительно слабее, чем действие ТТГ (тиреотропного гормона гипофиза и эпифиза).

|

III. Фолликулы щитовидной железы: основной тип

Структура

|

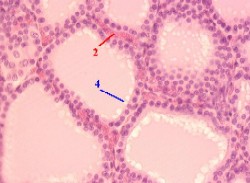

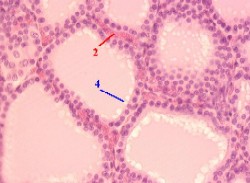

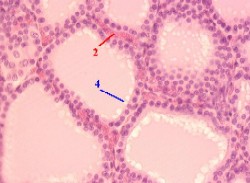

Фолликулы имеют округлую форму. При этом

стенка типичного фолликула образована одним слоем внешне однородного железистого эпителия (1),

а просвет, как уже было сказано, заполнен гомогенным коллоидом (3) - коллоидным раствором белка тиреоглобулина.

|

3,в-г. Препарат – щитовидная железа. Окраска гематоксилин- эозином.

в) (Среднее увеличение)

Полный размер

г) (Большое увеличение)

Полный размер

|

Межкле-

точные контакты

|

а) Между клетками стенки фолликула имеются контакты нескольких видов: плотные, десмосомы, нексусы.

б) Особенно важны плотные контакты: они

препятствуют попаданию тиреоглобулина в кровеносные сосуды, оплетающие фолликулы.

в) Если этот барьер нарушается, развивается аутоиммунное поражение щитовидной железы.

|

Ресорбци-

онные вакуоли

|

а) У апикальной поверхности клеток (той, которая обращена к просвету фолликула) коллоид часто отсутствует: это

т.н. ресорбционные вакуоли (4), имеющие вид небольших светлых полостей.

б) Они образуются в процессе реабсорбции коллоида клетками.

|

|

Проис-

хождение

|

Таковы типичные фолликулы. Источником их происхождения является

эпителий верхнего отдела глоткизародыша (в области будущего слепого отверстия языка),

от которого вниз вдоль глотки растёт эпителиальный тяж.

|

IV. Ультимобранхиальные фолликулы

Происхож-

дение

|

а) Небольшое количество фолликулов имеет несколько иное происхождение и другую морфологию.

б) Они развиваются из ультимобранхиальных тел – эпителиальных выростов нижних отделов глотки – точнее,

из IV глоточных (жаберных) карманов.

|

Отличия

|

Такие фолликулы имеют 2 отличия:

клеточный состав их стенки является явно полиморфным – в стенке присутствуют реснитчатые, слизистые и другие клетки;

содержимое просвета фолликула – также неоднородно и имеет зернистый вид.

| |

|

|

Скачать 2.53 Mb.

Скачать 2.53 Mb.