Анализ внешней торговли РК (дипл). Теоретический анализ внешней торговли понятие и экономическая сущность внешней торговли

Скачать 477.5 Kb. Скачать 477.5 Kb.

|

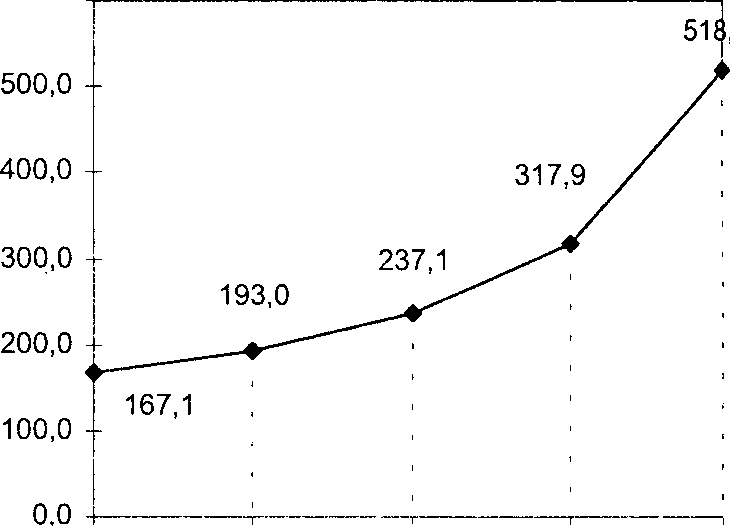

О ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНАВосточный Казахстан имеет развитые внешнеэкономические связи и по объемам внешней торговли занимает третье место в республике. Развитию торговых связей способствует ряд факторов. Имея в своих недрах большие природные богатства, область является в республике монополистом по производству свинца, цинка, магния, титана, аффинированного золота и серебра, древесно-волокнистых плит и цемента. На ее долю приходится около половины всей производимой в республике серной кислоты, растительного масла, деловой древесины, третья часть водки и ликеро-водочных изделий. Область экспортирует половину производимой в ней промышленной продукции, что обеспечивает 60% всех поступлений в ее валютный фонд. На развитие внешней торговли положительное влияние оказывает географическое положение области, которая граничит с Российской Федерацией и Китаем. Динамика внешнеторгового оборота с дальним зарубежьем (млн. долларов США) 600,0  1995 1996 1997 1998 1999 Отсутствие учета торговли с ближним зарубежьем не позволяет проанализировать динамику внешнеторгового оборота области в полном объеме за продолжительный период времени. Но даже проследив изменение объемов торговли со странами, наращивание объемов торговли связано со снятием ряда ограничений на внешнеэкономическую деятельность ходе проводимой в республике с 1995 г. либерализации внешней торговли. Значительное увеличение торгового оборота в 1999 г. против 1998 г. объясняется также ростом производства в цветной Внешнеторговый оборот (млн. долларов США) высока. Так, в январе-ноябре 1999 г. область обеспечила 59% всех республиканских поставок алкогольных и безалкогольных напитков, 55 - бумаги и изделий из нее, 46 - древесины и изделий из нее, 37 - продукции цветной металлургии, 35 - овощей, 25% - продуктов неорганической химии.

Традиционной остается товарная структура импорта. Более 90% ввоза составляет продукция производственного назначения. Это химические соединения; руды и шлаки; оборудование и механизмы; изделия из черных металлов; минеральное топливо и нефтепродукты; каучук, резина и изделия из них; взрывчатые вещества; медицинское оборудование и др. Незначительна доля продуктов питания и непродовольственных товаров. Сравнительный анализ структуры импорта с 1997 и 1998 гг. показывает наличие тенденции к увеличению доли продукции производственного назначения и снижению удельного веса потребительских товаров. В импорте республики область имеет небольшой удельный вес (6,2%) и не оказывает существенного влияния на формирование его структуры. Можно отметить лишь несколько товарных групп, в которых доля области высока. В январе-ноябре 1999 г. Восточный Казахстан потребил 22% всей ввезенной в республику химической продукции, 19 - удобрений., 17 - цветных металлов и их сплавов, 11 - красок и лаков, 10% - взрывчатых веществ. Поставки продукции на экспорт осуществляются большей частью за СКВ, поступления по импорту - за валюту. Основная часть валютных поступлений образуется за счет торговли с дальним зарубежьем. Расчеты за СКВ имеют место и в торговле со странами СНГ: за конвертируемую валюту осуществляется восьмая часть всех поставок в ближнего экспорта над импортом, область имеет положительное сальдо внешней торговли, которое, однако, формируется за счет активного сальдо торговли с дальним зарубежьем (по итогам 1999 г. - 377,1 млн. долларов) и пассивного - с ближним (54,5 млн.). Область торгует со многими странами. В 1999 г. их число составило 57, из которых 24 - страны Европы, 15 -Азии, 10 - СНГ, 4 - Африки, 3 - Америки и Австралия. В силу исторических, географических и хозяйственных причин наиболее тесные торговые отношения сложились со странами СНГ. Однако в последнее время внешнеторговый бизнес области склонен к переориентации на рынки Европы и Америки. Их доля во внешнеторговом обороте растет, а стран СНГ и Азии снижается. Среди стран СНГ бесспорным лидером остается Российская Федерация, на долю которой приходится 88% внешнеторгового оборота с ближним зарубежьем. Однако торговые связи с Россией имеют тенденцию к ослаблению, что является главной причиной уменьшения объемов торговли со странами СНГ в целом. Кроме того, область уменьшила товарообмен с Беларусью, Кыргызстаном, Туркменистаном, но вместе с тем стала активнее торговать с Украиной, Узбекистаном, Таджикистаном и Грузией. Увеличению доли европейских стран во внешнеторговом обороте способствует укрепление торговых связей с Нидерландами, Великобританией, Финляндией, Италией, Германией. В то же время снижаются объемы торговли с Польшей, Австрией, Швецией, Словакией. Ослабление связей с азиатскими странами вызвано уменьшением товарооборота с Ираном, Кореей, Турцией, Японией при увеличении объемов торговли с Монголией, Арабскими Эмиратами, Китаем. Стремительный рост доли стран Американского континента обусловлен активизацией торговли в США. Следует отметить, что Восточный Казахстан обеспечивает значительную часть республиканских поставок в некоторые страны мира. Так, по итогам 11 месяцев 1999 г. на область пришелся 91% казахстанского экспорта в Монголию, 69 - в Канаду, 62 - в США, 51 - в Нидерланды, 30 - в Арабские Эмираты, 26% - в Японию. Структура внешнеторгового оборота по группам стран, %

В силу сложившейся отраслевой структуры промышленности области, ее экспортный потенциал формируется, в первую очередь, за счет цветной металлургии. Продукция отрасли обеспечивает две трети областного объема экспортных поставок. При этом вывозятся, в основном, металлы и сплавы, на долю готовой продукции приходится 2%. Именно эта группа обеспечивает прирост экспорта в целом. Так, при увеличении общего объема поставок относительно 1998 г. на 173,4 млн. долларов прирост экспорта продукции цветной металлургии составил 173,8 млн. Другой важной товарной группой является продукция неорганической химии (15% экспорта области). Доля остальных видов продукции в экспорте незначительна и в совокупности составляет пятую его часть. Это алкогольные и безалкогольные напитки, продукты питания, оборудование и механизмы, отходы цветных металлов, строительные материалы, руды и концентраты цветных металлов, минеральное топливо и нефтепродукты, бумага и изделия из нее, древесина и др. Удельный вес Восточного Казахстана в объеме республиканского экспорта составляет 9,2%, однако, доля его в вывозе отдельных видов продукции достаточно.

Однако здесь область несет валютные убытки: импорт за СКВ в страны СНГ превышает экспорт в 2 раза. Подводя итоги, можно выделить ряд отрицательных и положительных моментов. К первым можно отнести: - сырьевую направленность экспорта, сложившуюся из-за отсутствия налаженного производства в перерабатывающих отраслях; - пассивное сальдо в торговле с ближним зарубежьем, особенно с расчетами за СКВ, и, как следствие, утечку валюты из бюджета области; - недостаточное использование преимущества географического положения из-за отсутствия развитой транспортной сети. Ко вторым: - тенденцию наращивания объемов экспорта, что вызвано увеличением объемов производства в цветной металлургии - главной экспортообразующей отрасли области; - активное сальдо внешней торговли со странами дальнего зарубежья как главный источник пополнения валютного фонда области; - улучшение товарной структуры импорта; - переориентацию внешней торговли на более цивилизованные рынки Европы и Америки как стимул повышения качества экспортируемой продукции. В сложившихся условиях перспективы развития внешней торговли области видятся в более рациональном использовании ее географических и производственных возможностей. Одной из задач является развитие перерабатывающих отраслей. При грамотной стратегии в использовании уже существующих производственных мощностей область способна сама перерабатывать отправляемое за границу сырье и экспортировать готовую продукцию, что является основным показателем эффективности не только внешней торговли, но и экономики в целом. Другая задача - расширение сети автомобильных и железных дорог, что не только снизит транспортные издержки, но и превратит область из транспортного тупика в транспортно-доступный регион и привлечет тем самым новых партнеров. В условиях современного кризиса аграрного сектора и нестабильной политической обстановки, блокирующей привлечение внешних и внутренних инвестиций, встает задача существенного изменения стратегии и тактики аграрной реформы. Речь идет о государственном реформировании на переходном этапе, которое надо рассматривать в тесном взаимодействии с развитием предпринимательства, с проблемами саморегулирования на микроуровне. Приоритет следует отдавать госреформированию, создающему для адаптации товаропроизводителей к рынку, обеспечивая как эффективность их производства, так и насыщение рынка отечественным продовольствием. Государственное регулирование агропромышленного производства -это экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение товаропроизводителей. В ближайшие годы государственное регулирование агропромышленного производства должно осуществляться по следующим важнейшим направлениям: - формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; - защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении внешнеэкономической деятельности; - развитие сельскохозяйственной науки и социальной сферы на селе. Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должно происходить за счет предоставления товаропроизводителям, работающим в сфере агропромышленного производства, гарантий возможности свободной реализации производимой ими продукции. Активное участие государства в воспроизводственном процессе всего продовольственного комплекса характерно для любой страны с развитой рыночной системой. Фермер, торговец, переработчик сельскохозяйственной продукции при всей их кажущейся независимости учитывают курс государственной аграрной и продовольственной политики. Причем меры, предпринимаемые государством по поддержанию равновесия между спросом и предложением, защите отечественного производителя и проведению структурных и социальных преобразований на селе, носят не только экономический, но и административный характер. Ведущую роль во всей системе государственного регулирования экономики- создание системы информационных услуг маркетинга и системы страхования предприятий; расширение практики выделения земли в натуре в реорганизуемых коллективных хозяйствах; - завершение перерегистрации хозяйствующих субъектов; - ускорение применения процедур банк несостоятельных цен и ценового равновесия, поскольку разбалансировка ценового механизма приводит к разрушительным последствиям. Опасность роста цен в сфере продовольствия настолько велика, что именно сюда в первую очередь государство направляет средства. Они необходимы, с одной зашиты интересов потребителей. стороны, для поддержка в сельском хозяйстве, а с другой - для сдерживания процессов инфляции и защиты интересов потребителей. Во многих странах сельскохозяйственная продукция не облагается налогом на добавленную стоимость. Здесь реализуется следующий принцип: налог на добавленную стоимость взимается не на каждом переделе продукта, а лишь на его конечной стадии, когда товар приобретает окончательную потребительскую стоимость. Это и экономически более справедливо. Такой механизм одновременно служит регулятором потребления. На ближайшие годы на основе Программы действий Правительства Республики Казахстан на 1998-2000 гг., разработанной в соответствии со "Стратегией развития Казахстан-2030", изложенной Президентом Республики Казахстан в Послании народу Казахстана, главными задачами аграрного сектора на планируемый период являются: - предотвращение спада производства сельскохозяйственной продукции на основе ускорения и углубления реформ отрасли; - оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в сбыте продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке; активизация социальной политики на селе. Государственная политика в сельском хозяйстве предполагает: - формирование рыночной инфраструктуры; - более активную передачу сельхозобъектов в доверительное управление; - расширение рынков сбыта отечественной сельхозпродукции в странах ближнего и дальнего зарубежья; - создание базы ипотечного кредитования сельских товаропроизводителей; - развитие сети кредитных товариществ; - более активное использование ценных бумаг и других финансовых инструментов, особенно с длительным сроком обращения; - изменение системы госзакупок зерна путем их размещения на открытых аукционах и торгах; - отмену системы безвозвратных дотаций. Правительство намерено активизировать социальную политику на селе, прежде всего за счет организации новых рабочих мест, трудоустройства граждан, потерявших работу, содействия развитию индивидуального предпринимательства, создания системы микрокредитования для малоимущих слоев населения. За счет средств Государственного фонда финансовой поддержки сельского хозяйства осуществляется финансовое обеспечение сельхоз товаропроизводителей, которые могут получить финансовые ресурсы из фонда на возмездной основе для внедрения и освоения новых технологий производства сельскохозяйственной продукции. Содействие государства в залоге сельскохозяйственной продукции следует осуществлять в следующих формах: - выделение бюджетных ресурсов; - дотирование средств, необходимых для компенсации затрат на хранение и переработку сельхозпродукции и продовольствия, приобретенных в установленном порядке в собственность государства. Однако прямая государственная поддержка, выплачиваемая в виде дотаций для развития наиболее важнейших отраслей аграрного производства (зерновое производство), должна осуществляться для сельских товаропроизводителей на условиях адресное™. Особое внимание в государственной поддержке следует уделять территориям с неблагоприятной структурой производства (отдаленные регионы, районы экологического бедствия, территории и др.). Таким образом, дальнейшее повышение эффективности сельскохозяйственного производства будет проходить путем усовершенствования государственной и финансовой поддержки. Реализацию вышесказанных предложений по участию государства в регулировании развития агропромышленного комплекса трудно рассчитывать без вовлечения в действие внутренних резервов самой сферы. Основными из них являются: - сохранение созданного производственного потенциала, сбережение технологии производства в сельском хозяйстве; - принятие решительных действий по выходу сельского хозяйства на продовольственный рынок; - приоритетное развитие сельскохозяйственной вертикальной кооперации с агросервисными и перерабатывающими предприятиями; - создание равных правовых и экономических условий конкуренции для всех форм собственности и хозяйствования. Важнейшим условием повышения эффективности аграрного сектора экономики является переход к свободному и договорному ценообразованию на производимую продукцию. Именно свободные и договорные цены, балансирующие спрос и предложение, могут создать стимулы для роста производства, что позволит при действенной -конкуренции рыночных агроформирований насытить рынок продовольствием, а промышленность - сырьем. Но для этого необходимо, с учетом опыта стран с развитой рыночной экономикой, реализовать систему цен, включающую: - рыночные (договорные) цены, складывающиеся под влиянием спроса и предложения и являющиеся основной формой экономических взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей с другими субъектами рынка; - гарантированные цены, определяющие минимально допустимую границу уровня цен на сельскохозяйственную продукцию и выполняющие страховую функцию защиты доходов товаропроизводителей, которые с их согласия используются для закупки сельхозпродукции государством. Важнейшим принципом государственного реформирования АПК на переходном периоде является обеспечение взаимовыгодного обмена между сельским хозяйством и отраслями, производящими средства производства. Возникший диспаритет цен привел к тяжелым финансовым последствиям для большинства сельских товаропроизводителей. Государство не смогло сдержать рост цен и тарифов в таких высокомонополизированных отраслях, как сельскохозяйственное машиностроение, нефтепереработка, электроэнергетика и др. Темпы роста цен и тарифов в этих отраслях были намного сельскохозяйственную продукцию. Для восстановления паритета цен важны: - определение реальных затрат основной массы сельских товаропроизводителей при формировании закупочных цен и обеспечение их возмещения в ходе последующего товарообмена; - осуществление жесткого контроля за формированием цен для предприятий, производящих и реализующих материально-технические ресурсы селу. Целесообразно сформировать специальный фонд государственной компенсации за счет бюджетных отчислений и налога на предприятия-монополисты. Следует учитывать, что поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, несмотря на дополнительные затраты государства, создает условия для роста производства, способствует развитию инфраструктуры, снижает безработицу, поддерживает равновесие цен, а в целом - социальную стабильность. На подобные затраты идут практически все страны. Для обеспечения выгодности обмена требуется совершенствование таких экономических рычагов, как кредит и налоги. Потребности сельского хозяйства в кредитах, в силу сезонности сельскохозяйственного производства, чрезвычайно велики. Кредитование должно быть рассчитано на весь период производства (например, производственный цикл по озимой пшенице от посева до уборки составляет 8-9 месяцев). Кредитная политика может использоваться и для стимулирования роста объемов товарной продукции. С этой целью следовало бы ввести кредитование под будущий урожай на условиях фьючерсных контрактов, заключаемых по договорной цене. Такое кредитование, осуществляемое на льготных условиях с использованием средств республиканского бюджета, позволит уже в начале весеннего сезона обеспечивать сельскохозяйственные предприятия оборотными средствами. Но учитывая, что сельское хозяйство - зона рискованного производства, такой подход требует отработанной системы страхования, предусматривающей: - государственную гарантию возмещения страховых платежей по всем видам страхования в установленных в настоящее время размерах; - возврат большей части страховых взносов в случае их неиспользования по итогам прошедшего года; - необходимость решения вопроса об отнесении затрат по добровольному страхованию имущества на себестоимость продукции. Также сельхозтоваропроизводителям можно выделить льготные кредиты, которые нужно предоставлять на конкурсной основе. Источником покрытия разницы в процентах в данном варианте являются средства государственного бюджета. |