Теоретический блок вопросов по инклюзивке :

1. Лица с нарушениями слуха.

Нарушение слуха — это частичная или полная утрата способности человека к распознаванию различных звуков. Тугоухость и глухота могут быть как врожденной, так и приобретенной в течение жизни. Снижение слуха заметно ухудшает качество жизни – человек перестает понимать окружающих людей, возникают определенные сложности при ориентировании в пространстве, ухудшается восприятие новой информации и прочее.

Так как тугоухость протекает у всех людей по-разному, возникла необходимость в классификации видов нарушения слуха, благодаря которой диагностика и лечение различных патологий слуха становятся эффективнее.

Слух – жизненно важный орган чувств, поэтому его роль в развитии ребенка сложно переоценить. Слуховой анализатор является сложным механизмом, в работе которого задействованы три основные составляющие – орган слуха (включает наружное, среднее и внутреннее ухо), проходящие в нем нервные окончания, а также слуховой центр, расположенный в коре головного мозга.

Существует множество классификаций, характеризующих способность человека слышать и воспринимать звуки. Рассмотрим основные из них:

По состоянию слуха

Первая классификация детей с нарушениями слуха включает в себя два вида патологического состояния – глухота и тугоухость. Глухота характеризуется полной утратой способности к звуковосприятию. Под тугоухостью подразумевается частичная потеря слуха, при которой существует сложность в восприятии человеческой речи, однако остается способность к получению словесной информации, хоть и на более низком уровне, чем в норме.

По причинам возникновения аномалии

В медицине хорошо известна классификация нарушения слуха в зависимости от факторов, спровоцировавших патологию. В соответствии с ней причины возникновения тугоухости или глухоты делятся на следующие виды: кондуктивные, нейросенсорные (сенсоневральные) и смешанные.

Кондуктивные факторы, влияющие на слух, связаны с наличием препятствия, мешающего нормальной звукопередаче. Такими препятствиями могут стать серная пробка, повреждение барабанной перепонки, отечность тканей слухового прохода, наличие новообразования, воспаление органа слуха и другое. Кондуктивная тугоухость всегда связана с плохой передачей звука от внешнего уха к среднему или от среднего к внутреннему.

Причины нейросенсорной тугоухости кроются на уровне восприятия звуковых сигналов. При этом снижение слуха происходит из-за поражения звуковоспринимающих органов – гибели волосковых клеток внутреннего уха, вследствие чего процесс звукопередачи искажается или вовсе перестает функционировать. Патология может возникнуть из-за повреждения слухового нерва, в результате осложнения после вирусных инфекций (гриппа, ОРВИ, кори, менингита) или после приема некоторых лекарственных препаратов (например, антибиотиков группы гентамицина или нестероидов).

Смешанный вид тугоухости возникает в результате одновременного воздействия кондуктивных и нейросенсорных факторов.

По времени возникновения патологии

В зависимости от периода возникновения нарушения слуха подразделяются на следующие виды: острые, хронические и врожденные.

Острое (внезапное) нарушение слуха возникает спонтанно, буквально за несколько дней или недель. Причинами такой тугоухости могут стать полученные травмы, острое инфекционное поражение или опухолевые образования.

Хронические нарушения могут формироваться несколько месяцев или нескольких лет. При этом тугоухость возникает из-за длительного влияния негативных факторов – проживания в шумной местности, привычки громко слушать музыку, профессиональные вредности и прочих.

Врожденная тугоухость связана еще с эмбриональным развитием или патологическим процессом родовой деятельности. Причинами врожденных аномалий могут стать болезнь матери во время беременности, токсическое поражение плода на фоне курения или употребления алкоголя будущей мамой, родовая травма.

По степени тугоухости

Данная классификация лиц с нарушением слуха отталкивается от степени снижения слуховых возможностей и отклонения от нормальных значений – в норме человеческое ухо должно воспринимать звуки в частоте от 0 до 25 дБ. Таким образом, отоларингологи выделяют 4 степени нарушения слуха (тугоухости):

Ребенок может улавливать звуки на громкости от 26 до 40 дБ.

Порог восприятия звуков повышается до 41-55 дБ.

Порог слышимости находится в диапазоне от 56 до 70 дБ.

Ребенок способен улавливать громкие звуки свыше 71 дБ.

В случае, если способность к восприятию звуков полностью отсутствует, пациенту ставится диагноз «глухота».

Именно эта классификация пользуется наибольшей популярностью во врачебной практике и носит название международная классификация нарушений слуха.

По времени возникновения и степени нарушения, а также уровню развития ребенка

Педагогическая классификация детей с нарушениями слуха оказала огромное значение для формирования специальных детских учреждений. Суть концепции состоит в делении детей на группы, в зависимости от их способности к обучению, которое определяется состоянием слухового анализатора. Также учитывается наличие у ребенка недостатков в развитии, обусловленных снижением слуха.

Так, слабослышащие дети делятся на 4 группы:

глухие, не владеющие речью – к ним относятся глухие от рождения или очень рано потерявшие слух;

глухие, сохранившие речь – позднооглохшие;

дети с тугоухостью, хорошо владеющие речью;

дети с тугоухостью, плохо воспринимающие человеческую речь.

Речь слабослышащих детей находится в зависимости от степени и от времени

снижения слуха. Если нарушение слуха произошло до 3 лет, то речь

самостоятельно не развивается. Если слух нарушен после 3 лет, то у ребенка

сохранится фразовая речь, но будут отклонения в словаре, грамматическом строе

речи и звукопроизношении. Если слух нарушен в школьном возрасте, то ребенок

будет владеть фразовой речью, но будут ошибки оглушения звонких согласных, и

при произношении слов сложной слоговой структуры. Уровень развития речи

также зависит от условий воспитания, от начала коррекционной работы, чем

раньше предприняты коррекционные мероприятия, тем успешнее развивается

речь.

Речь слабослышащего ребенка имеет свои особенности, характеризуется

неразборчивостью, глухостью, замедленным темпом. Слабослышащий ребенок,

потерявший речь в раннем возрасте имеет недоразвитие всех компонентов

языковой системы (лексики, грамматики, фонетики).

Письменная речь отражает все дефекты устной речи слабослышащего. Помимо

специфического нарушения речи, у детей с нарушениями слуха встречаются и

другие речевые нарушения, например, ринолалия.

При легкой степени снижения слуха оказывается достаточным усиление

громкости звучания речи на занятии, это помогает активизировать и ослабленный

слух. При тяжелых степенях снижения слуха детей приучают считывать с губ,

используют тактильно-вибрационную чувствительность, на занятиях используют и

подключают остаточный слух.

По наличию или отсутствию дополнительных отклонений в развитии детей с

нарушенным слухом можно отнести к одной из следующих групп:

- дети, не имеющие дополнительных отклонений в развитии;

- дети, имеющие дополнительные отклонения в развитии (одно или в сочетании):

нарушение интелл

Итак, дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу,

характеризующуюся: степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и

глухота) и характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная тугоухость)

нарушения слуха; временем, в котором произошло понижение слуха; уровнем

речевого развития, наличием или отсутствием дополнительных отклонений в

развитии.

Успешность коррекционной работы с детьми, страдающими тугоухостью и

глухотой зависит от ряда благоприятных факторов: - интенсивного

систематического и адекватного состоянию ребенка обучения;

- активного участия семьи в его воспитании и обучении;

- потенциальных возможностей самого ребенка, его физического состояния и

личностных качеств (активности, коммуникабельности, физической выносливости,

работоспособности и т. п.);

- использования сурдотехнических средс

|

2. Лица с нарушениями зрения.

Основные факты

Во всем мире около 2,2 млрд человек страдают нарушением ближнего или дальнего зрения. По меньшей мере у 1 млрд из них, т.е. почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать.

Основные причины нарушения зрения – нескорректированные аномалии рефракции и катаракта.

Большинство людей с нарушениями зрения старше 50 лет; тем не менее, от потери зрения могут страдать люди любого возраста.

С нарушениями зрения во всем мире связано колоссальное финансовое бремя, и ежегодный ущерб от снижения производительности труда, обусловленного только некорректированной близорукостью и пресбиопией, по оценкам составляет 244 млрд долл. США и 25,4 млрд долл. США соответственно.

Определения

Согласно Международной классификации болезней 11 (2018 г.), нарушения зрения делятся на две группы: нарушения дальнего зрения и нарушения ближнего зрения.

Нарушения дальнего зрения:

легкое – острота зрения в пределах 6/12-6/18 (0,5-0,3);

умеренное – острота зрения в пределах 6/18-6/60 (0,3-0,1);

тяжелое – острота зрения в пределах 6/60-3/60 (0,1-0,05);

слепота – острота зрения ниже 3/60 (0,05).

Нарушения ближнего зрения:

острота зрения вблизи хуже N6 или .08M на расстоянии 40 см.

Качество жизни людей с нарушениями зрения зависит от целого ряда факторов. К ним, в частности, относятся доступ к профилактике и лечению, доступ к услугам по восстановлению зрения (включая доступ к ассистивным техническим средствам, таким как очки или белые трости), а также наличие или отсутствие мер по облегчению для слабовидящих доступа в здания, средства транспорта и обеспечению возможностей получения информации.

Распространенность

Во всем мире около 2,2 млрд человек страдают нарушением ближнего или дальнего зрения. По меньшей мере у 1 млрд из них, т.е. почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать.

В число этих людей входят лица, страдающие умеренным или тяжелым нарушением дальнего зрения или слепотой, обусловленными нескорректированными аномалиями рефракции (88,4 млн), катарактой (94 млн), глаукомой (7,7 млн), помутнением роговицы (4,2 млн), диабетической ретинопатией (3,9 млн) и трахомой (2 млн), а также нарушением ближнего зрения, вызванным нескорректированной пресбиопией (826 млн) (1).

В том, что касается региональных различий, распространенность нарушений дальнего зрения в регионах с низким и средним уровнем дохода по оценкам выше в четыре раза, чем в регионах с высоким уровнем дохода (1). Распространенность нескорректированных расстройств ближнего зрения составляет более 80% в странах западной, восточной и центральной Африки к югу от Сахары, тогда как в странах с высоким уровнем дохода Северной Америки, Австралазии, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона этот же показатель не превышает 10% (2).

Демографический рост и старение населения, как ожидается, будут вести к повышению распространенности нарушений зрения.

Причины

Во всем мире к числу основных причин нарушения зрения относятся:

нескорректированные аномалии рефракции;

катаракта;

возрастная макулодистрофия;

глаукома;

диабетическая ретинопатия;

помутнение роговицы;

трахома.

На международном уровне и в рамках отдельных стран в структуре причин нарушения зрения наблюдаются значительные различия, обусловленные уровнем обеспеченности населения офтальмологической помощью, доступностью этих услуг, а также уровнем санитарной грамотности населения в том, что касается вопросов здоровья глаз. Так, доля людей, страдающих нарушениями зрения, обусловленными катарактой, в странах с низким и средним уровнем дохода выше по сравнению со странами с высоким уровнем дохода. В странах с высоким уровнем дохода в большей степени распространены такие заболевания, как глаукома и возрастная макулодистрофия.

Причины нарушения зрения у детей существенно различаются в разных странах. Так, в странах с низким уровнем дохода одной из ведущих причин является врожденная катаракта, тогда как в странах со средним уровнем дохода в большей степени распространена ретинопатия недоношенных. Как и у взрослых, нескорректированные аномалии рефракции по-прежнему остаются одной из главных причин нарушения зрения у детей во всех странах.

Последствия нарушений зрения

Последствия для человека

Дети раннего возраста с ранними тяжелыми нарушениями зрения могут сталкиваться с задержкой моторного, речевого, эмоционального, социального и когнитивного развития, что может повлечь за собой долгосрочные последствия. Среди детей школьного возраста, страдающих нарушениями зрения, может наблюдаться пониженная академическая успеваемость.

Нарушения зрения оказывают серьезное негативное воздействие на качество жизни взрослых. Для взрослых, страдающих нарушениями зрения, зачастую характерны трудности в сфере занятости и снижение производительности труда, а также более высокая распространенность депрессии и тревожных расстройств. Нарушения зрения у взрослых пожилого возраста могут усугублять социальную изоляцию, вызывать трудности при ходьбе, повышать риск падений и переломов, а также повышать вероятность более раннего помещения в дома престарелых и учреждения долговременного ухода.

Последствия для экономики

С нарушениями зрения во всем мире связано колоссальное финансовое бремя. Так, ежегодный ущерб от снижения производительности труда, обусловленного только некорректированной близорукостью и пресбиопией, по оценкам составляет 244 млрд долл. США и 25,4 млрд долл. США соответственно.

Меры профилактики нарушений зрения

Множество глазных заболеваний поддаются профилактике (например, инфекции, травмы, последствия небезопасных практик народной медицины, перинатальные заболевания, заболевания, обусловленные питанием, последствия ненадлежащего применения местных препаратов или самолечения), однако это возможно не всегда.

Каждое заболевание глаз требует специфического и своевременного лечения. Существует целый ряд эффективных мер вмешательства, охватывающих укрепление здоровья, профилактику, лечение и реабилитацию и удовлетворяющих весь спектр потребностей, связанных с заболеваниями глаз и нарушениями зрения; при этом, некоторые из них относятся к группе наиболее экономически эффективных и практически выполнимых медико-санитарных мероприятий. Например, нескорректированные аномалии рефракции могут быть скорректированы с помощью очков или посредством хирургического вмешательства, а хирургическое лечение катаракты может вернуть человеку зрение.

Также возможно лечение многих глазных заболеваний, которые обычно не приводят к нарушению зрения, но вызывают дискомфорт и боль, такие как сухость глаз, конъюнктивит и блефарит. Лечение при этих заболеваниях направлено на облегчение симптомов и предупреждение осложнений.

Реабилитационные мероприятия крайне эффективны для повышения качества жизни людей, страдающих необратимыми нарушениями зрения, которые могут быть обусловлены такими заболеваниями, как диабетическая ретинопатия, глаукома, последствия травм или возрастная макулодистрофия.

Деятельность ВОЗ

В своей работе ВОЗ руководствуется рекомендациями, содержащимися во Всемирном докладе по проблемам зрения (2019 г.), и резолюцией «Комплексная ориентированная на потребности людей офтальмологическая помощь, включая борьбу с предотвратимой слепотой и предотвратимыми нарушениями зрения», принятой на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 г. Главная идея доклада и резолюции заключается в необходимости рассматривать комплексную и ориентированную на потребности людей офтальмологическую помощь в качестве предпочтительной модели в сфере охраны здоровья глаз и обеспечить ее широкое внедрение в странах. Ожидается, что, формируя глобальную повестку дня в области охраны здоровья глаз, доклад и резолюция будут способствовать усилиям государств-членов и их партнеров, направленным на сокращение бремени глазных заболеваний и нарушений зрения и достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР), в частности выполнение задачи 3.8 ЦУР, касающейся всеобщего охвата услугами здравоохранения.

К некоторым из основных направлений работы и мероприятий ВОЗ в области профилактики слепоты относятся:

сотрудничество с государствами-членами и другими партнерами на местах в целях выработки рекомендаций в отношении практически достижимых к 2030 г. глобальных целей по внедрению комплексной и ориентированной на потребности людей офтальмологической помощи;

проведение и популяризация Всемирного дня зрения в качестве ежегодного информационно-разъяснительного мероприятия;

непрерывная работа по подготовке методических документов для поддержки осуществления рекомендаций, содержащихся во Всемирном докладе по проблемам зрения:

практическое руководство по организации комплексной, ориентированной на потребности людей офтальмологической помощи;

пакет научно обоснованных мероприятий в области офтальмологической помощи и рекомендации по их интеграции в систему здравоохранения;

набор материалов по близорукости для использования мобильных устройств в целях повышения санитарной грамотности и осведомленности о поддающихся изменению факторах риска, потенциально необратимых последствиях близорукости и важности ношения очков по назначению врача и регулярных офтальмологических обследований;

подготовка методических и практических инструментов и материалов для помощи странам в выполнении оценки услуг по оказанию офтальмологической помощи:

руководство по оценке услуг по оказанию офтальмологической помощи;

руководство по оценке услуг по оказанию помощи при диабете и диабетической ретинопатии;

руководство по оценке услуг по оказанию помощи при глаукоме;

руководство по оценке услуг по оказанию помощи при аномалиях рефракции;

руководство по оценке реабилитационных услуг и систем.

|

3. Лица с нарушениями речи.

Нарушения речи классифицируются по различным основаниям (физиологические и патологические, органические и функциональные, периферические и центральные и т.д.).

Как правило, выделяют группы по следующим нарушениям:

фонетико-фонематические нарушения (ФФН) — лица с преимущественными недостатками звукопроизношения;

общее недоразвитие речи (ОНР) — лица с преимущественными недостатками лексико-грамматической стороны речи с различными уровнями речевого недоразвития;

недостатки мелодико-интонационной стороны речи и темпо-ритмической стороны речи (заикание).

В целом лицам, имеющим нарушения речи, свойственны следующие особенности:

1. У лиц с нарушениями речи, как правило, наблюдаются определенные проблемы с различением близких по звучанию звуков.

2. У лиц с грубыми нарушениями речи отмечаются затруднения в дифференциации таких понятий, обозначающих местонахождение объекта, как «право» и «лево», что является причиной недостаточно развитой ориентировки в пространстве, особенно в сложных ситуациях, или в пространстве со сложной топографией местности.

3. При выраженных речевых расстройствах наблюдаются стойкие нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия), а в отдельных случаях — нарушения счета.

4. Внимание лиц с нарушениями речи обладает рядом особенностей, а именно: неустойчивостью, заниженным уровнем произвольности, затруднениями в планировании своих действий. Кроме того, наблюдаются различия по сравнению с нормой в зависимости от характера раздражителя (зрительный или слуховой): лицам с нарушениями речи труднее сосредоточить внимание на действиях при выполнении словесной инструкции, чем при выполнении зрительной (написанной) инструкции.

5. У лиц с общим нарушением речи ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы с письменным материалом. При этом ошибки не всегда самостоятельно замечаются и исправляются.

6. Контроль над выполнением деятельности (как текущий, так и последующий) у лиц с нарушениями речи часто недостаточно сформирован.

7. У лиц с нарушениями речи может быть снижен объем произвольной памяти, особенно слуховой. Зрительная память, как правило, развита лучше. Структура расстройств памяти во многом зависит от характера речевого нарушения.

8. У лиц с тяжелыми формами нарушения речи трудности речевого характера часто отрицательно влияют на процесс коммуникации с окружающими. В целом коммуникативные возможности лиц с выраженными нарушениями речи отличаются ограниченностью по сравнению с нормой по всем параметрам. Поэтому профессии, требующие многочисленных и разнообразных контактов с окружающими, им не рекомендуются. В колледжах, где обучаются лица с незначительными нарушениями речевого развития или нарушениями средней тяжести, следует проводить с ними дополнительные занятия по развитию коммуникативных навыков и умений.

9. Учебная деятельность лиц с речевой патологией также имеет ряд особенностей по сравнению с нормой. Так, у заикающихся с тяжелой формой нарушения речи результаты учебной и профессиональной деятельности зависят от условий, в которых эта деятельность протекает. Изменение привычных условий учебы и работы может привести к неустойчивости деятельности и колебанию уровня внимания. Трудности вызывают задания, требующие переключения внимания с одного вида деятельности на другой. При тяжелых формах нарушений речи обучающийся не умеет самостоятельно контролировать результаты своей деятельности, сталкивается с проблемами при распределении или переключении внимания. Например, при необходимости перехода от привычного вида деятельности на новый, ранее не освоенный, а также в ситуациях, когда нужно выполнять два различных вида деятельности (одновременно осуществлять какие-либо моторные действия и следить за разъяснениями педагога и т.п.).

10. У лиц с тяжелыми формами нарушения речи наблюдаются снижение качества познавательной деятельности и затрудненность протекания входящих в ее структуру процессов, меньший объем запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, возможно также снижение уровня обобщения и осмысления материала, затруднена развернутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы отличаются повышенная возбудимость, раздражительность или, наоборот, общая заторможенность, замкнутость.

Таким образом, лица с нарушениями речевого развития требуют повышенного внимания педагогов колледжа в адаптационный период на первом курсе обучения.

|

4. Лица с детским церебральным параличом.

Детский церебральный паралич или ДЦП - это комплекс нарушений, влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие и осанку. Слово «церебральный» указывает на состояние, касающейся головного мозга, а «паралич» означает «слабость», трудности с контролем мышц.

Церебральный паралич развивается вследствие нарушения нормального развития центральной нервной системы или повреждения головного мозга, что влияет на способность контролировать свои мышцы. Проявления заболевания разнообразны, и соответствуют тяжести состояния ребенка с ДЦП: от потребности в посторонней помощи в течение всей жизни, к способности ходить, используя специальные средства, или даже полностью самостоятельно.

Детский церебральный паралич (ДЦП) не прогрессирует со временем, однако, отдельные симптомы могут меняться в течение жизни: если не проводить лечение ребенка с ДЦП, сокращение мышц и мышечная "жесткость" могут усилиться.

Во всех случаях детский церебральный паралич (ДЦП) проявляется двигательными нарушениями. Во многих также развиваются сопутствующие патологические состояния: судороги, проблемы со слухом, зрением, речью, умственная отсталость и др. Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из наиболее частых причин инвалидности в детском возрасте: распространение в Украине и Европе составляет 2-3 на 1000 живых новорожденных, а среди глубоко недоношенных детей достигает 40-100 на 1000 живых новорожденных.

Формы ДЦП

Выделяют четыре основных формы ДЦП в зависимости от нарушений мышечного тонуса:

1. Спастическая форма - напряженные мышцы. Спастический церебральный паралич является наиболее распространенным, и составляет 80% всех случаев. Тонус мышц повышен, они постоянно находятся в состоянии сокращения, что затрудняет деятельность.

2. Атактическая форма - нарушение равновесия и координации. Дети с атактической формой церебрального паралича испытывают трудности с равновесием и координацией. Это проявляется проблемами при ходьбе, а также при быстром движении, или действии, что требует концентрации и контроля (например, письмо).

3. Дискинетическая форма - неконтролируемая двигательная деятельность. При дискинетическом ДЦП наблюдаются неконтролируемые движения рук или ног; они могут быть как медленные и гибкие, так и быстрые и порывистые. Обычно, это создает тяжесть для двигательной деятельности детей, прежде всего они испытывают трудности с сиденьем и ходьбой. Иногда поражаются мышцы лица и язык, что приводит к проблемам с глотанием и речью. Одним из подтипов этой формы ДЦП является дистонический. К его проявлениям относится непостоянство тонуса мышц, когда период полного расслабления сменяется периодом сильного напряжения. Изменения могут происходить как раз в несколько дней, так и несколько раз в день.

4. Смешанная форма - невозможно выделить признаки только одной формы ДЦП, что больше преобладает , зато проявляются симптомы различных типов одновременно. Частым сочетанием является спастически-дискинетический тип.

Также ДЦП классифицируют по следующим признакам:

- Относительно пораженных частей тела:

• Гемиплегия (поражение одной половины тела - правой или левой).

• Диплегия (паралич, поражающий обе половины тела, но в большей степени ноги).

• Тетраплегия (поражение рук и ног).

- Нарушения движения:

• Используется система классификации моторных функций Gross Motor Function Classification System (GMFCS).

Факторы риска и причины развития детского церебрального паралича

ДЦП возникает в результате поражения нервной системы ребенка - внутриутробного (80% случаев), или после рождения (20%). В силу действия различных факторов происходит поражение головного мозга ребенка, в частности, участков, отвечающих за движение.

Ни один из перечисленных факторов не обязательно приводит к появлению заболевания, однако их наличие повышает риск возникновения ДЦП.

К наиболее распространенным относятся следующие факторы риска:

• Недоношенность и низкая масса тела новорожденного ребенка;

• Гипоксия ребенка внутриутробно, во время или сразу после рождения

• Инфекционные поражения мозга ребенка;

• Расстройства системы свертывания крови ребенка;

• Повреждение головного мозга ребенка из-за травмы или кровоизлияние в мозг;

• Вирусные и инфекционные заболевания матери и плода во время беременности;

• Заболевания щитовидной железы у матери

• Влияние химических веществ и вредных привычек при беременности (в том числе, профессиональные вредности, курение, употребление наркотиков)

• Гемолитическая болезнь у новорожденного;

• Генные мутации;

• Осложнения при беременности и родах (более редкая причина ДЦП, чем принято считать. К ним относятся от 5 до 10% случаев).

Симптомы ДЦП

Иногда симптомы ДЦП можно обнаружить сразу при рождении, а именно во время того, когда врач осматривает ребенка и оценивает ее состояние, но чаще всего диагноз устанавливают только в возрасте одного-двух лет. Детский церебральный паралич может сопровождаться симптомами, которые очень различаются у больных в зависимости от типа заболевания.

Главный признак, который может натолкнуть на мысль об угрозе возникновения ДЦП, являются двигательные нарушения, проявляющиеся в период развития ребенка (особенно учитываются такие важные навыки, как умение держать голову, переворачиваться со спины на живот, сидеть, ползать, стоять и ходить ).

К симптомам можно отнести:

• Изменения мышечного тонуса от полного расслабления до сильного напряжения.

• Сильное напряжение мышц + повышенные рефлексы (спастика) - часто в виде изгиба тела ребенка в одну сторону, асимметричное положение конечностей.

• Нарушение координации движений (атаксия).

• Медленные, гибкие движения (атетоз).

• Тремор или неконтролируемые беспорядочные движения.

• Дети выражают беспричинное беспокойство или вялость.

Вторичными проявлениями бывают:

• Расстройства сосания, глотания, слюнотечение.

• Задержка в развитии речи.

• Судороги (эпилепсия).

• Нарушение зрения, слуха.

• Умственная отсталость.

Больше о симптомах церебрального паралича в этой статье: Симптомы детского церебрального паралича

Как лечат детский церебральный паралич?

Существует много методов консервативной и альтернативной медицины, используемых для лечения больных с церебральными параличами. Сегодня невозможно этих пациентов вылечить полностью, однако уже существуют схемы лечения, которые направлены на развитие функций, которых не хватает для возможности вести как можно более полноценную жизнь:

- Кинезиотерапия (массаж, лечебная физкультура).

- Авторские комплексные интегральные методы реабилитации.

• Метод профессора Козявкина (Система Интенсивной Нейрофизиологической Реабилитации).

• Методика К.А. Семеновой.

• Концепция К. и Б. Бобат.

• Метод В. Войта и другие.

- Медикаментозное лечение (препараты ботулотоксина А, центральные миорелаксанты).

- Сенсорная интеграция, сенсорная комната.

- Акупунктурная терапия.

- Средства ортопедической коррекции этапное гипсование, ортезирование, ортопедическая обувь, шины по показаниям.

- Хирургическое лечение (удлинение сухожилий, уменьшение тонуса пораженных мышц). - Иппотерапия, акватерапия в специализированных центрах и бассейнах.

- Технические устройства медицинской реабилитации.

У детей раннего возраста высокий потенциал головного мозга к регенерации, а потому лечение ДЦП необходимо начинать как можно раньше. Только синергия усилий многопрофильной команды специалистов различных областей медицины, реабилитологии и психологии способна максимизировать эффект от лечения и помочь достичь его максимальных результатов. Бесспорно, это тяжелая, комплексная и, что важно, высокоспециализированная работа, однако ни на минуту нельзя забывать, что главная цель лечения больных с ДЦП - не только улучшение самочувствия или адаптация к требованиям нашего времени, но и существенное повышение качества их жизни.

|

5. Лица с задержкой психического развития.

Под задержкой психического развития понимается темповое отставание развития психических механизмов, а также незрелость эмоционально-волевой деятельности детей, поддающиеся преодолению с помощью специализированного обучения и воспитания. Для детей с задержкой психического развития характерны: недостаточная степень развития памяти, моторики, мышления, речи, внимания, а также самоконтроля. Кроме того, отмечается примитивность и неустойчивость эмоций, плохая успеваемость в школе. Диагностику задержки психического развития необходимо проводить коллегиально комиссией, в которую входят, помимо медицинских специалистов, психологи и педагоги. Дети с установленной задержкой психического развития нуждаются наравне с медицинской помощью в специально организованном коррекционно-развивающем обучении.

Задержка психического развития является обратимым нарушением эмоционально-волевой, а также интеллектуальной сферы, которые сопровождаются определенными трудностями в процессе обучения. Около 15-16% детей имеют ту или иную степень задержки психического развития. Задержку психического развития чаще всего относят к психолого-педагогическим проблемам, но ее основу могут составлять и органические отклонения, в частности неврологические заболевания. Различные психические функции у детей развиваются неравномерно, поэтому часто диагноз невозможно установить детям до достижения 4-5 лет. На практике диагноз устанавливается в основном уже в школьном возрасте.

Причины задержки психического развития

В основе задержки психического развития могут лежать социально-психологические или биологические факторы. Биологические факторы приводят к нарушению формирования различных отделов головного мозга, что сопровождается частичными отклонениями психического созревания ребенка. Влияние могут оказывать факторы, воздействующие во время беременности (гипоксия плода, тяжелый токсикоз, гестоз, резус-конфликт, внутриутробная инфекция и т.д.), в родах и после рождения ребенка (внутричерепная травмами, ядерная желтуха новорожденных). В раннем детском периоде задержка психического развития может вызываться тяжелыми соматическими и инфекционными заболеваниями, черепно-мозговыми травмами.

К другой группе причин относятся средовые (социальные) факторы. При этом отсутствует органическое повреждение головного мозга. Причиной может быть как безнадзорность со стороны родителей, таки и чрезмерная опека, социальная депривация, авторитарное воспитание, недостаток контакта с взрослыми и сверстниками.

Задержку психического развития вторичного генеза нередко вызывают раннее нарушение зрения и слуха, дефекты речи из-за выраженной нехватки сенсорной информации и общения.

Виды задержки психического развития

Задержка психического развития ребенкаТаким образом, группы детей, имеющие задержку психического развития, являются неоднородными. Существует несколько классификаций задержки психического развития. Рассмотрим этиопатогенетическую классификацию, выделяющую 4 клинических типа задержки психического развития.

ЗПР конституционального генеза обуславливается медленным созреванием центрально-нервной системы. Для нее характерен гармоничный физический и психический инфантилизм. Поведение и антропометрические данные детей не соответствуют возрасту. Они являются эмоционально лабильными, непосредственными, отмечается неспособность концентрировать внимание, нехватка памяти. В школьном возрасте у таких детей преобладают игровые, нежели учебные интересы.

ЗПР соматогенного генеза обуславливается продолжительными тяжелыми соматическими заболеваниями детей в раннем возрасте, которые неизбежно задерживают созревание и формирование центральной нервной системы. В анамнезе детей отмечаются хронические заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, почек и т.д. Как правило, дети в течение длительного времени находятся в больницах, изолированно от своих сверстников. ЗПР соматогенного генеза может проявиться в виде астенического синдрома, низкой работоспособности детей, уменьшением памяти, поверхностного внимания, гиперактивности либо заторможенности при переутомлении.

ЗПР психогенного генеза обуславливается негативными социальными условиями, в которых вынужден находиться ребенок (безнадзорность, жестокое обращение, гиперопека). Вследствие дефицита внимания, у ребенка может формироваться психическая неустойчивость, отставание в интеллектуальном плане, импульсивность. При чрезмерной опеке формируется безволие, безынициативность, отсутствие целеустремленности, эгоцентризм.

ЗПР церебрально-органического генеза встречается довольно часто. Она может быть обусловлена негрубым органическим повреждением головного мозга. Возможно поражение одной области или мозаичное поражение нескольких областей головного мозга, нарушающей одну или несколько психических функций. Задержку психического развития церебрально-органического генеза можно характеризовать, как несформированность эмоционально-волевой стороны и познавательной работы: отсутствует яркость и живость эмоций, выраженная внушаемость, бедность воображений, двигательная расторможенность и т.д.

Отличительные черты детей с задержкой психического развития

Нарушения интеллекта у детей с задержкой психического развития, характеризуются легким характером, но могут затрагивать все аспекты интеллектуальной деятельности: речь, восприятие, мышление, память, внимание.

Ребенок с задержкой психического развития имеет фрагментарное, неточное, замедленное восприятие. Некоторые анализаторы функционируют полноценно, но ребенок испытывает трудности при создании целостных образов окружающей среды. Зрительное восприятие является наиболее развитым, слуховое – менее, в связи с этим при разъяснении учебных дисциплин детям с задержкой психического развития необходимо использовать наглядные материалы.

Дети с задержкой психического развития имеют неустойчивое, поверхностное, кратковременное внимание. Ребенок отвлекается и переключает внимание под воздействием любых посторонних стимулов. Ситуации, которые связаны со сосредоточенностью, концентрацией внимания на чем-либо, могут вызвать затруднения. При переутомлении и повышенном напряжении возможно обнаружение признаков синдрома гиперактивности, а также дефицита внимания.

Память характеризуется мозаичностью запоминания информации, слабой избирательностью. Наглядно-образная память преобладает над вербальной. Характерна низкая мыслительная активность в процессе воспроизводства информации. Дети с задержкой психического развития имеют более сохранное наглядно-действенное мышление; большему нарушению подвергается образное мышление в связи с неточностью восприятия. Абстрактно-логического мышления нельзя достигнуть без помощи взрослых. Детям с задержкой психического развития характерны трудности с синтезом и анализом, сравниванием, обобщением; они не способны упорядочивать события, строить умозаключения, формулировать выводы. Кроме того, дети с задержкой психического развития имеют искаженную артикуляцию большинства звуков, повреждения слуховой дифференцировки, резкое ограничение словарного запаса.

Диагностика

Задержка психического развития ребенкаДля диагностики задержки психического развития проводится комплексное обследование ребенка специальной комиссией, в которую входят детский психолог, логопед, детский невролог, дефектолог, психиатр, педиатр и, при необходимости, другие специалисты. Осуществляется сбор, изучение анамнеза, диагностическое обследование речи, изучение условий жизни, нейропсихологическое тестирование, анализ медицинских данных. С ребенком обязательно проводят беседу, исследуются интеллектуальные процессы и эмоционально-волевые качества.

При выявлении органической патологии необходимо обследование медицинскими специалистами, в первую очередь, детским неврологом и педиатром. При инструментальной диагностике может проводится инструментальная диагностика - ЭЭГ, МРТ головного мозга. Дифференциальную диагностику задержки психического развития проводят с аутизмом и олигофренией.

Коррекция

Для работы с детьми, страдающими ЗПР, необходим мультидисциплинарный подход, активное участие детских психологов, неврологов, педиатров, логопедов, психиатров, дефектологов. Коррекцию задержки психического развития следует начинать как можно раньше, желательно в дошкольном периоде.

Часто дети нуждаются в посещении специализированных детских дошкольных и общеобразовательных учреждений либо специальных групп и коррекционных классов. Необходимо дозировать учебный материал, опираться на наглядность, частое повторение материала, регулярную смену видов деятельности. Важно уделять внимание развитию различных познавательных навыков (мышления, внимания, восприятия, памяти), моторной, сенсорной и эмоциональной сферы, используя для этого игровую терапию, детскую арт-терапию. Коррекцию нарушений речевого аппарата проводит логопед.

При выявлении соматических заболеваний и органических повреждений головного мозга, массаж, физиотерапия, водолечение, ЛФК.

Профилактика

Дети с задержкой психического развития способны догнать своить сверстников. Они являются обучаемыми. При правильной организации коррекционной работы в их развитии наблюдается выраженная положительная динамика. Педагоги помогают им осваивать новые знания, навыки. Они могут также, как и их сверстники, поступать в ВУЗы, колледжи.

Для профилактики задержки психического развития ребенка необходимо с большой ответственностью отнестись к планированию беременности, избегать негативных воздействий на плод, заниматься профилактикой соматических и инфекционных болезней у ребенка в раннем возрасте, обеспечивать благоприятные условия их жизни. При отставании ребенка в психомоторном развитии необходимо незамедлительное обследование и начало коррекционной работы.

|

6. Лица с умственной отсталостью.

Умственная отсталость является не болезненным процессом, а патологическим состоянием, результатом когда-то подействовавшей вредности и не имеет тенденции к прогрессированию.

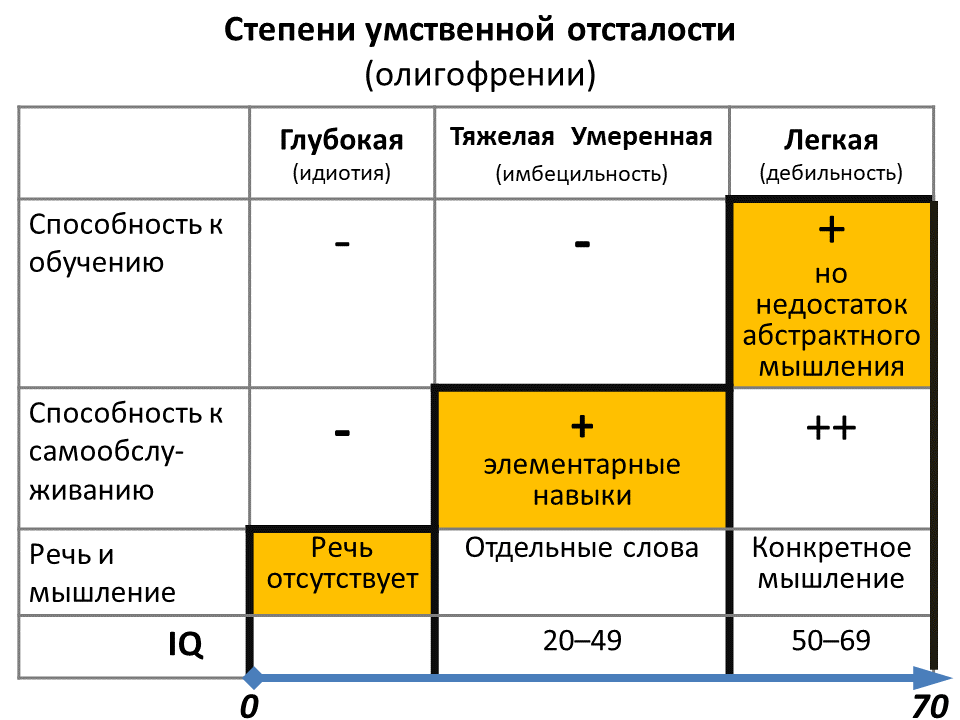

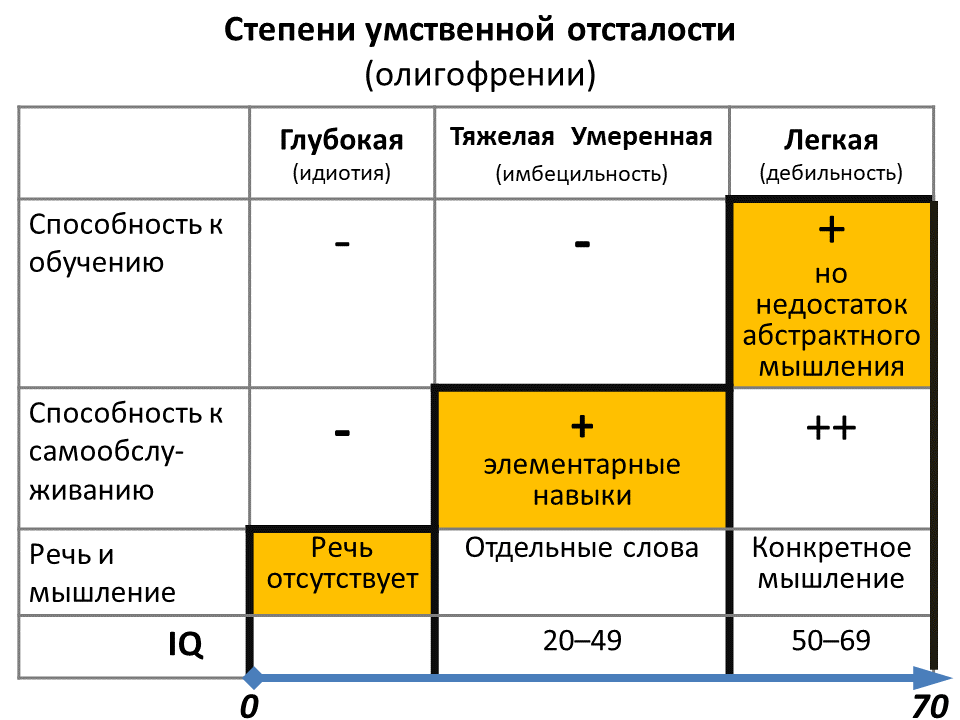

Прежде выделяли три степени тяжести умственной отсталости:

Идиотия (от греч. — idiotea, невежество).

Имбецильность (от лат. — im — без + baculus — палка, костыль, т.е. неспособность обходиться без интеллектуальной поддержки).

Дебильность (от лат. — debilis — увечный, немощный, слабый).

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (1994 г.) умственная отсталость подразделена по тяжести на четыре степени: легкую, умеренную, тяжелую и глубокую (т.е. имбецильность разделена на два уровня — умеренную и тяжелую умственную отсталость).

1. Глубокая умственная отсталость (идиотия)

Идиотия — наиболее грубое нарушение развития познавательных способностей. Страдающие глубокой умственной отсталостью не в состоянии освоить даже простейшие навыки самообслуживания (одеться, умыться, пользоваться столовыми приборами и пр.), их речь либо совсем не сформирована, либо состоит из небольшого числа простейших слов, обращенную к ним речь понимают мало, могут не узнавать людей, ухаживающих за ними (например, мать), не отличать съедобного от несъедобного (проглатывают несъедобные предметы), часто не имеют представлений о пространственных отношениях (например, о высоте: падают с большой высоты), редко формируют представления о горячем, остром и др. (могут получать повреждения, ожоги). В большинстве случаев недоразвитие интеллекта сопровождается моторными нарушениями и тяжелыми соматическими аномалиями. Жизнь таких больных, нуждающихся в постоянном уходе и надзоре окружающих, определяется удовлетворением простейших жизненных потребностей. IQ лиц с глубокой умственной отсталостью ниже 20.

2. Тяжелая умственная отсталость (тяжелые варианты имбецильности)

Познавательная деятельность ограничена возможностью формировать только простейшие представления; абстрактное мышление, обобщения недоступны. Больные овладевают лишь элементарными навыками самообслуживания, их обучение невозможно. Словарный запас ограничен одним-двумя десятками слов, достаточных для сообщения о своих основных потребностях. Часто присутствуют неврологические расстройства. Больные нуждаются в постоянном присмотре и обслуживании. IQ этих пациентов находится в пределах 20–34.

3. Умеренная умственная отсталость (более легкие варианты имбецильности)

Люди с умеренной умственной отсталостью способны образовывать большее число и более сложные представления, чем люди с тяжелой умственной отсталостью. Они овладевают навыками самообслуживания, могут освоить простейшие трудовые операции путем тренировки подражательных действий. Их словарный запас богаче, они в состоянии изъясняться простыми фразами, поддерживать простую беседу. Относительная адаптация этих лиц возможна лишь в хорошо знакомых им условиях, любое изменение ситуации может поставить их в затруднительное положение из-за невозможности перехода от конкретных (полученных при непосредственном опыте) представлений к обобщениям, позволяющим переносить имеющийся опыт в новые ситуации. Такие люди не могут жить самостоятельно, нуждаются в постоянном руководстве и контроле. Некоторые из них могут выполнять простейшую работу в специально созданных условиях (например, в лечебно-трудовых мастерских). IQ этих пациентов находится в пределах 35–49.

4. Легкая степень умственной отсталости (дебильность)

Познавательные расстройства в этих случаях заключаются в затруднении формирования сложных понятий и обобщений, невозможности или затруднении абстрактного мышления. Мышление преимущественно наглядно-образное, зачастую достаточно хорошо развита обиходная речь (иногда в ней используются и сложные абстрактные понятия, но их значение не всегда хорошо понимают). Во многих случаях люди с легкой умственной отсталостью могут успешно выполнять повседневные бытовые дела и обнаруживают хорошую практическую осведомленность («их умения больше их знаний» — Э.Крепелин). Они способны к усвоению специальных программ обучения и овладению несложными трудовыми навыками. Многие из них заканчивают специализированные школы и профессиональные училища, работают на малоквалифицированных работах, заводят семьи, самостоятельно ведут хозяйство. Однако часто они испытывают трудности при столкновении с нестандартными ситуациями, необходимостью менять сложившийся стереотип поведения. Они с трудом формируют собственные суждения, зачастую несамостоятельны в принятии решений, внушаемы, поэтому легко перенимают чужие взгляды, иногда попадая под нездоровое влияние окружающих (например, могут вовлекаться в бредовые переживания психически больных с формированием индуцированного бреда или становиться орудием в руках злоумышленников, манипулирующих ими для получения собственной выгоды). При интерпретации пословиц и решении задач на логическое мышление склонны давать конкретные толкования или случайные ответы. IQ при дебильности находится в пределах 50–69, что соответствует умственному развитию приблизительно 9—12-летнего ребенка.

Так как интеллект отражает становление целого комплекса когнитивных функций, нарушение его развития может затрагивать различные функции неравномерно. Например, при синдроме Дауна (трисомия по 21-й хромосоме) в наибольшей степени страдают вербальные функции, а при синдроме Вильямса (делеция участка 7-й хромосомы), напротив, вербальный интеллект страдает в меньшей степени.

Как было отмечено выше, в формировании интеллекта участвуют биологические и социальные факторы. В тех случаях, когда можно предполагать, что отставание в развитии ребенка преимущественно связано с социальными факторами (семейное и социальное неблагополучие, беспризорность, вынужденная ограниченность социальных контактов, недоступность обучения, «педагогическая запущенность», соматические заболевания и т.д.), часто говорят о «задержке психического развития», подразумевая тем самым, что в случае уменьшения воздействия неблагоприятных факторов и при соответствующем обучении и коррекции может наблюдаться компенсация отставания психического развития

|

7. Лица со сложными нарушениями развития.

Дети со сложной структурой дефекта

К сложным нарушениям детского развития относят сочетание двух или более психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной отсталости и слепоты, сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи. В современной специальной литературе в номинации сложных нарушений обозначаются только так называемые первичные нарушения, например слепоглухота. Если в название включаются вторичные отклонения в развитии, как, например, в слове "слепоглухонемота", где "немотой" обозначено отсутствие речи у ребенка, являющееся лишь следствием его глухоты, социально обусловленным, т.е. вторичным нарушением, то такой термин следует признать неточным и устаревшим.

В качестве синонимов термина "сложное нарушение" в литературе используются и другие равнозначные ему понятия: "сложный дефект", "сложные аномалии развития", "сочетанные нарушения", "комбинированные нарушения" и все более утверждающийся в последнее время – "сложная структура нарушения".

В зависимости от структуры нарушения дети с сочетанными нарушениями разделяются на три основные группы. В первую входят дети с двумя выраженными психофизическими нарушениями, каждое из которых может вызвать аномалию развития: слепоглухие дети, умственно отсталые глухие, слабослышащие с задержкой психического развития (первичной).

Вторую группу составляют дети, имеющие одно существенное психофизическое нарушение (ведущее) и сопутствующее ему другое нарушение, выраженное в слабой степени, но заметно отягощающее ход развития: умственно отсталые дети с небольшим снижением слуха. В таких случаях говорят об "осложненном" дефекте.

К третьей группе относятся дети с так называемыми множественными нарушениями, когда имеется три или более нарушений (первичных), выраженных в разной степени и приводящих к значительным отклонениям в развитии ребенка: умственно отсталые слабовидящие глухие дети. К множественным дефектам, в частности, можно отнести и сочетание у одного ребенка целого ряда небольших нарушений, которые имеют отрицательный кумулятивный эффект, например, при сочетании небольших нарушений моторики, зрения и слуха у ребенка может иметь место выраженное недоразвитие речи.

Полагают, что дети со сложными нарушениями развития – это редкая, статистически малозначимая категория аномальных детей. Между тем, согласно данным исследований и наблюдениям опытных дефектологов-практиков, такие дети составляют в среднем до 40% контингента специальных образовательных учреждений.

Практическая потребность в изучении этих детей, определении их образовательных потребностей и в разработке системы их реабилитации исключительно велика.

Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями представляют собой достаточно малоизученную и труднейшую проблему специальной педагогики. До недавнего времени в нашей стране многим из таких детей вообще невозможно было предоставить какой-либо реальной педагогической помощи, так как они считались необучаемыми (например, умственно отсталые дети с глубокими нарушениями зрения и слуха). Однако за последнее десятилетие положение существенно изменилось.

Все возрастающее внимание к проблеме обучения детей со сложными дефектами стало одной из тенденций развития современной специальной педагогики, которая прошла большой исторический путь развития, чтобы, наконец, по-настоящему обратиться к исследованиям в этой области. Вместе с тем, все предыдущие исследовательские работы в плане построения и развития реабилитационной помощи детям касались в основном отдельных видов сложного дефекта, т.е. частных его случаев. Таким образом, проблема изучалась крайне неравномерно.

Наибольший вклад был сделан в разработку психолого-педагогической системы воспитания слепоглухих детей. Обращение к столь трудной с исследовательской точки зрения категории детей и успехи в этом направлении не прошли бесследно для проблемы сложных дефектов в целом. Ведь изучение данной проблемы в ее целостном виде в ходе систематического исследования предполагает нахождение общих решений, выяснение принципиальных отличий процесса развития ребенка со сложным дефектом от развития детей с отдельными формами первичных нарушений.

В число первоочередных задач, возникающих перед специалистами, входит задача возможно более ранней диагностики сложного дефекта. Слишком поздняя диагностика – типичное явление в практике работы с такими детьми. Случаи своевременной, достаточно ранней и вполне подготовленной существующими методами исследования диагностики являются скорее исключениями из правила, чем общей практикой. Вследствие этого дети со сложными нарушениями развития обычно слишком поздно попадают в сферу специального обучения. Нередко такая возможность возникает для них лишь к началу школьного возраста, а то и позднее.

Многие родители, столкнувшись с тяжелыми нарушениями развития своего ребенка в первые годы его жизни, ищут помощи исключительно у медиков, совсем не обращаясь к специалистам-педагогам. Дети со сложными нарушениями действительно проходят необходимый курс лечения в больницах, где они подвергаются материнской депривации, что неблагополучно сказывается на их эмоциональном и умственном развитии.

Практика свидетельствует о том, что не все родители могут получить конкретные рекомендации. Подробная, научно обоснованная и экспериментально проверенная технология обучения создана для слепоглухих детей. Категория детей со сложной структурой дефекта столь многообразна, что программы воспитания и обучения каждой группы таких детей еще предстоит создавать.

В ранней диагностике усиливается значение нейрофизиологических методов объективного исследования. Современная наука и техника позволяют достаточно рано, на первом году жизни ребенка, диагностировать наличие сенсорных нарушений при их средней и большей степени выраженности. Так, отсутствие речи у 2–3-летнего слабовидящего ребенка может побудить к выдвижению гипотезы о задержке психического развития ребенка как первопричине отсутствия у него речи. Однако обнаружение тугоухости у этого ребенка при одноразовом электрофизиологическом исследовании позволяет назвать другую, более вероятную причину, приводящую к задержке формирования речи у ребенка, и соответственно указать совсем другие средства компенсации.

Важное значение имеет медико-генетическое исследование, поскольку подавляющее большинство сложных нарушений связано с действием генетического фактора. Принципиально важно, что выявление синдромальных форм позволяет во многих случаях иметь прогноз возможного развития или инволюции имеющихся физических и психических функций. Так, своевременное установление одной из форм синдрома Ушера у глухого ребенка позволяет заблаговременно поставить задачу постепенно подготовить ребенка к будущей потере зрения: обучить его осязательному чтению рельефно-точечных текстов по системе Брайля, полезным приемам перцептивной деятельности в новых для подростка условиях восприятия, подготовить психологически к новому состоянию зрения и т.д.

|

8. Лица с ранним детским аутизмом.

Аутизмом (от греческого autos – сам) называют состояние психики, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни и активным отстранением от внешнего мира. Аутизм может быть как вторичным симптомом шизофрении (см. раздел «Шизофрения»), так и самостоятельной нозологической единицей. В последнем случае он возникает в первые годы жизни и называется ранним детским аутизмом (РДА).

РДА, не входящий в спектр шизофренической симптоматики, характеризуется нарушениями всех сфер психики – сенсомоторной, перцептивной, познавательной, речевой и эмоциональной, а также недостаточно развитым социальным взаимодействием с окружающими. Согласно МКБ-10 среди нарушений психологического развития выделяют детский (типичный) аутизм и атипичный аутизм. Симптоматика детского аутизма проявляется в возрасте до трех лет, тогда как признаки психических нарушений при атипичном аутизме наблюдаются после трех лет. Более подробно классификация представлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация аутизма по МКБ-10.

1. ТИПИЧНЫЙ АУТИЗМ

1.1. Аутистические расстройства,

1.2. Инфантильный аутизм,

1.3. Инфантильный психоз,

1.4. Синдром аутизма Каннера.

2. АТИПИЧНЫЙ АУТИЗМ

2.1. Атипичные детские психозы,

2.2. УМО с аутистическими чертами.

3. Синдром Ретта

Этиология и патогенез раннего детского аутизма неясны. В качестве объяснений выдвигаются "теория эмоциональной холодности родителей", наследственные нарушения и органические поражения ЦНС.

В связи с проблемой аутизма актуальны вопросы диагностики данного нарушения, симптоматика которого имеет сходство с другими нарушениями нервно-психического развития. Детям с ранним детским аутизмом в первые 2-3 года жизни возможна постановка ошибочного диагноза, поэтому необходима четкая дифференциация РДА и других заболеваний, имеющих аналогичные внешние проявления.

Частота встречаемости РДА колеблется от 4 до 6 на 10000 детского населения. Соотношение мальчиков и девочек составляет примерно 4-5 / 1. IQ детей с РДА более чем в двух третях случаев ниже 70.

Клиническая картина аутистического синдрома у детей с РДА определяется проявлениями отрешенности, неспособностью к формированию общения, к осознаванию посторонних персон и неодушевленных предметов /явлениями протодиакризиса/, отсутствием подражания, реакций на комфорт и дискомфорт, монотонно-однообразным характером поведения с "симптомами тождества". Для них характерно господство влечений, противоположные желания, аффекты, представления, отсутствие единства и внутренней логики в поведении. Эмоциональная реакция на близких ослаблена вплоть до полного внешнего ареагирования (так называемой "аффективной блокады"). Недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители придает детям сходство со слепыми и глухими. Во внешнем облике таких детей при обычной миловидности обращает на себя внимание взгляд, обращенный и пустоту, во внутрь себя, «взгляд мимо», с преобладанием зрительного восприятия на периферии поля зрения. Моторика, как правило, угловатая, движения неритмичные, "закостенелые" или неточные, с тенденциями моторных стереотипий в пальцах, кистях рук, ходьбы на цыпочках, однообразного бега, прыжков с опорой не на всю ступню. Речь обычно не направлена к собеседнику, отсутствует экспрессия, жестикуляция, голос то тихий, то громкий, произношение звуков варьирует от правильного до неправильного. Часто наблюдаются отклонения тональности, скорости, ритма, отсутствие интонационного переноса, эхолалии, бессвязность, невозможность вести диалог. Длительно сохраняется тенденция к манерному словотворчеству. Характерны краткие фразы с «рыхлыми» ассоциациями, смещением мыслей, отсутствием личных глагольных и местоименных форм.

У многих детей отмечаются нарушения инстинктивной жизни, инверсия цикла сна, перверзность аппетита, изменчивость мышечного тонуса до гипотонии или гипертонии. После полутора- двух лет становится отчетливой диссоциация развития личности с нарушением последовательности вытеснения примитивных функций сложными в пределах всех сфер деятельности.

Степень выраженности аутизма неодинакова, что несомненно зависит от генетической предрасположенности и внешних факторов (большинство авторов выделяют 4 степени РДА). К 3-5 годам жизни ребенка дизонтогенетические проявления в круге аутистического синдрома достигают своей наибольшей выраженности; в дальнейшем этот тип расстройств нередко становится почти идентичным расстройствам при аутистической шизоидной психопатии типа Аспергера. Близкого порядка личностные расстройства аутистического типа могут иметь место и у детей с негрубыми резидуальными состояниями вследствие минимальной мозговой дисфункции или более явных органических резидуальных поражений головного мозга.

Лечебная помощь строится на базе индивидуальной клинической верификации состояния ребенка и представлена разными лечебными профилями: психофармакотерапией, психотерапией (индивидуальной и семейной), физиотерапией, массажем и др. Фармакотерапия направлена на купирование психопатологических проявлений болезни, профилактику вегето-сосудистой и всгето-висцеральной дистоний, активизацию ребенка и ослабление психического напряжения. Медикаментозное лечение должно соотноситься с высокой чувствительностью маленьких аутистов к нейролептикам, транквилизаторам и необходимостью пребывания ребенка в условиях дома, в пути, с неустойчивой его активностью.

Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей направлена на коррекцию поведения ребенка, нивелировку тревожности, страха, а также на коррекцию и укрепление семьи, привлечение родителей к воспитательной работе с ребенком, обучение приемам работы с ним.

| |

Скачать 171.84 Kb.

Скачать 171.84 Kb.