Карл Бюлер Теория языка. Теория языка вчера и сегодня Глава I. Принципы науки о языке

Скачать 2.61 Mb. Скачать 2.61 Mb.

|

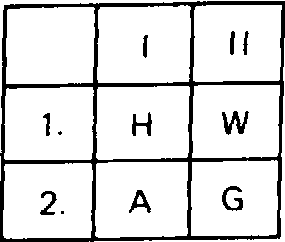

§ 4. Речевое действие и языковое произведение; речевой акт и языковая структура (С)Недостаточность дихотомий и схема четырех полей В аксиоме С следует показать и объяснить не два, а четыре момента (стороны), так сказать, четыре фронта в совокупном предмете науки о языке, поскольку этого требует стоящая перед нами проблема и каких-либо двух моментов недостаточно для точной дефиниции. В. фон Гумбольдт говорил об energeia и ergon, Ф. де Соссюр использовал оппозицию франц. la parole и la langue (англ. Speech и language), дополняя традиционную лингвистику языка лингвистикой речи. После Гумбольдта практически все крупные языковеды признавали важность различения energeia и ergon, а после Соссюра — речи и языка. Однако ни старое, ни новое противопоставления не заняли соответствующего положения среди ключевых понятий лингвистики, и в психологии или теории познания то и дело предпринимаются попытки отдать предпочтение одному из членов противопоставления «energeia-ergon». Теория языка должна признать такие попытки трансцендентными и как эмпирическая наука принять схему из четырех элементов. Результаты самой науки о языке подтверждают то, что интуитивно ощущают исследователи и что требует лишь теоретического осмысления. Речь идет как об отношениях между двумя понятиями, так и об определении каждого из них. В нашей схеме штрихи показывают, что в группе, объединяющей четыре элемента — H, W, А и G1, представлено шесть отношений, при этом не имеет значения их наглядное изображение в пространстве в виде тетраэдра или четырехугольника. Я выбрал четырехугольник для демонстрации первого этапа перехода от наивысшей формализации определения к ощутимой реальности. Итак: Расположение элементов произвольно; все же мы размещаем их в схеме четырех полей и обнаруживаем две перекрещивающиеся дихотомии:  Почему речевые действия и речевые акты принадлежат полю 1, а языковые произведения и языковые структуры — полю II? Почему речевые действия и языковые произведения принадлежат полю 1, а речевые акты и языковые структуры — полю 2? В итоге языковые явления можно определить так: I. соотнесенные с субъектом, II. отвлеченные от субъекта и поэтому межличностные. И то и другое возможно и необходимо, это мы докажем на примере противопоставления теории актов Гуссерля и логики Милля в разделе о языковых понятийных знаках, назывных словах. Во второй дихотомии лингвист определит явление, способное «затронуть его чувства»: 1° Как действия и произведения на низшей ступени формализации, 2° Как акты и структуры на высшей ступени формализации. Обратимся к языковым структурам. Термин латинской грамматики accusativus cum infinitivo имеет в виду, в частности и в том случае, когда он иллюстрируется примером Carthaginem esse delendam2, нечто, логически формализованное, нечто, стоящее логически на более высокой ступени. То обстоятельство, что процитированное в качестве примера «слово» (parole) было впервые произнесено Катоном Старшим на одном заседании сената и потом неоднократно повторялось на других заседаниях сената, известно каждому грамматисту, но не известно ни одной грамматике. Оно не представляет и не может представлять интереса для грамматики. Столь же несущественно для высшей и низшей арифметики, что пара обуви и чулок или глаз и ушей помогла ученику, «так сказать», наглядно получать результат «4», ибо арифметика не учение о глазах, ушах, деревьях, а наука о числах. Ее объекты определяются как классы классов на основании свойств нескольких предметов, а не предметов как таковых. Предоставим математикам право судить об удовлетворительности этого определения, я же не считаю его вполне корректным, но, По-моему, в понятии числа, бесспорно, отражается существенный момент прикладной математики. Сравнивая числа и языковые структуры, мы обнаружим, что к последним можно по аналогии применить определение «классы классов». Вместо специфически грамматического примера (accusativus cum infinitivo) можно было бы также привести лексический пример, что и будет сделано в дальнейшем. Мы использовали номиналистический прием простого сравнения; определение останется неизменным, если каждое языковое образование считать видом в терминах логики (схоластов и) Гуссерля. Понятийные предметы (классы) существуют повсеместно, однако весьма примечательный факт, свидетельствующий о знаковой природе языковых явлений, заключается в том, что в физике приобретают значение как классы классов числа, а в лингвистике — языковые образования. В любом случае предложения о конкретном речевом событии не имеют отношения к чистой фонологии, морфологии и синтаксису, так же как и предложения о деревьях и яблоках — к чистой арифметике, а протокольные предложения психологии мышления — к теории актов схоластов и Гуссерля, о необходимости которой в системе законченной теории языка следует кое-что добавить. После этого краткого обзора перейдем к обсуждению самих H,W,A,G. 1. Речевое действие и языковое произведение, эмпрактическая речь, la parole Сначала обратимся к речевому действию к языковому произведению. Я не знаю, действительно ли Цезарь сказал однажды Alea jacta est или сказал ли Лютер в Вормсе Hier steh ich und kann nicht anders «На том я стою и не могу иначе». По-моему, эти высказывания повторяются вслед за их авторами как примеры, представляющие интерес с точки зрения их речевого характера, почти так же, как и история с Колумбовым яйцом. Плутарх рассказывает об остановке Цезаря у реки Рубикон и внутреннем колебании полководца. Далее цитирую: «Наконец, как бы отбросив размышления и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнес слова, обычные для людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен «Пусть будет брошен жребий!» — и двинулся к переходу»1. Таким образом, Цезарь не проявил изобретательности, он употребил «обычный призыв», который с тех пор ассоциируется у всех латинистов со смелостью Цезаря. Какой же должна быть лингвистика речи, если принять во внимание, что высказывания Цезаря и Лютера занимают определенное место в этой системе? Оба высказывания можно было бы снабдить ценными биографическими (историческими) комментариями и отразить в предметном каталоге отдела лингвистической литературы. Пытаясь понять сущность проблемы, можно было бы действовать более решительно и подумать вообще о роли слова в человеческой жизни, о его влиянии на судьбу говорящего и других лиц, о прославлении дипломатов, разоблачении глупцов и его превращении во фразеологизм. Крылатое выражение имеет речевой характер независимо от того, является ли оно вокабулой, предложением, идиомой или пословицей. Мы приблизимся к цели, слегка сместив акцент с судьбы человека на сами слова. Каждое фразеологическое и нефразеологическое выражение можно интерпретировать как человеческий поступок, ведь каждое конкретное высказывание связано с другими сознательными действиями данного человека. Оно стоит в одном ряду с поступками и само является поступком. Мы видим, как человек то берет материальные предметы и манипулирует ими, то раскрывает рот и говорит. В обоих случаях происходит событие, которое мы наблюдаем, следя за достижением цели, за результатом. Именно это и называется в психологии поступком. Это терминологическое значение подготовлено немецким обиходным языком. В повседневной жизни мы делаем обобщение и называем поступками не только манипуляции руками, но и другие целенаправленные действия человека. В сравнительной психологии этот термин характеризует также и поведение животных, но это не представляет для нас особого интереса. По-моему, называя речь деятельностью (что соответствует «практике» в аристотелевском смысле), мы находим нить Ариадны, выводящую из всевозможных не всегда осознанных лабиринтов. Учитывая дальнейший ход изложения материала, отметим необходимость специального обозначения вмонтирования речи в другие наделенные смыслом отношения. Мы познакомимся с эмпрактической речью, предполагающей незавершенность и представляющей собой ядро так называемых эллипсисов, затем, исходя из этого постулата, рассмотрим всю проблему эллипсисов. Касаясь проблемы вмонтирования речи, отметим необходимость систематизации окружений языковых знаков, релевантных в том или ином отношении. Этому вопросу посвящен § 10, а в данном параграфе мы рассматриваем саму речь как поступок. Именно этот тезис остался незамеченным античной философией, полностью или почти полностью идентифицировавшей язык и логос, впрочем, за исключением знаменитого согласования (sunkatauesix) стоиков. Однако довольно исторических комментариев. Категории Аристотеля и результаты наблюдений за играми детей позволяют четко дифференцировать речевой поступок и языковое произведение. Аристотель сначала различает поведение человека в области теории и практики, а затем отделяет практику в узком смысле слова от творчества (Poesis). Нас особенно интересует второе противопоставление. Ребенок двух — четырех лет и старше в игре сначала осваивает практику, а потом творчество. Постепенно ребенок переходит к изготовлению предметов из различных материалов, к «производственной зрелости» по Ш.Бюлер. В первых иллюзорных играх ребенок подражает поступкам взрослого, в более поздних производственных играх он имитирует изготовление предметов. Между этими двумя видами игр имеется существенное различие. Сперва ребенок лишь символически намечает, что должно произойти с материалом, а затем он развивается и учится рассматривать результат своей деятельности как произведение (это происходит совсем неавтоматически). Первый намек на возможный результат содержится в торжествующем взгляде, удивлении и призыве к нему окружающих после занятий с материалом; при этом ребенок (разумеется, на своем уровне развития) подтверждает праздничный напев шиллеровского колокола о том, что «нужно презирать плохого человека, никогда не задумывающегося над своими поступками». Это еще не мужчина и не творческий человек, которому вообще не свойственно так поступать. Ретроспективный взгляд на стихийно возникший результат стимулирует играющего ребенка перейти к решающему этапу, когда заранее известный результат деятельности начинает определять занятия с материалом в перспективе, и деятельность не прекращается до тех пор, пока произведение не закончено. В принципе творец языкового произведения говорит иначе, чем практически действующий человек. Существуют ситуации, в которых с помощью речи решается актуальная в данный момент жизненная задача, то есть осуществляются речевые действия. Но есть и другие обстоятельства, когда мы в поисках адекватного языкового выражения творчески работаем над данным материалом и создаем языковое произведение. В понятии «речевое действие» подчеркнем важный момент, от которого нельзя абстрагироваться, заключающийся в том, что речь «исполняется» (осуществляется) в той мере, в какой ей удается реализовать практическое решение проблемы в данной ситуации, следовательно, речевое действие неотъемлемо связано с идеей развития. Иначе обстоит дело с языковым произведением. Языковое произведение как таковое стремится к независимости от положения в жизни индивида и переживаний автора. Результат, представляющий собой произведение человека, имеет тенденцию к обособлению от конкретной ситуации и полной самостоятельности. Во избежание недоразумений подчеркнем, что в любом типе речевой деятельности всегда возникает результат, он возникает и в чисто деятельностных играх детей. Посмотрим, однако, внимательнее на эти результаты. Результатом игры «в практику», как правило, бывают лоскутья, разбросанные в детской комнате, а результатом игры «в творчество» — сооружения и т.п. Точно так же в чисто эмпрактической речи нередко появляются обрывки высказываний, эллипсисы, анаколуфы и т.д., прекрасно выполняющие стоящую перед ними задачу, и было бы глупо пытаться от них избавиться. Они широко распространены в любом типе драматической речи, заслуживающем этого названия. Однако ситуация меняется (опять же как в детской игре), когда формирование результата рассчитано на его освобождение от конкретных практических связей. Именно с этого момента мы начнем учение о предложении и покажем, как происходит освобождение смысла предложения от речевой ситуации. 2. Языковое произведение искусства. Теория речевого действия Классифицируем факты в соответствии с оппозицией «практика — творчество», не отрицая фактического переплетения путеводных нитей в культивированной, образцовой речи, и попытаемся правильно определить специфику проблемы и тему дискуссии. В удачный момент практики проявляется искусство адекватного и находчивого словесного оформления, и все же мы предпочитаем придерживаться научной абстракции и односторонности, наблюдая, в каких направлениях широкой области теории языка развивается, с одной стороны, исследование произведения, а с другой — речевого действия. Выдающиеся языковые произведения, так же как и другие результаты деятельности человека, например Девятая симфония, Бруклинский мост или гидростанция на Вальхензее, представляют научный интерес из-за своей уникальности и неповторимости. В произведении отражены особенности его автора, творческого процесса и еще многое другое. Когда ребенку удается с необыкновенным напряжением сил впервые облечь в языковую форму, например, рассказ о прошлом во фразе даты ляляля (то есть солдаты пели)1, исследователь детской психологии констатирует в этом «языковом произведении» значительное достижение. Один поэт так описал определенный материал: Ich ging im Walde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn. Я шел по лесу, Войдя в него, Искать не думал Я ничего. Гёте. Нашёл (перевод С. Шервинского) Независимо от того, является ли материалом внешнее событие, переживание или что-либо иное, языковая интерпретация произведения всегда ориентирована на оформление и часто на уникальное, предельно точное оформление и словесное выражение. Но для понимания отдельного необходимо располагать соответствующими категориями, ведь любая наука основана на «принципах». Корректно построенная теория языка должна отвести определенное место и этой отрасли лингвистики. Насколько я могу судить, лингвисты, примыкающие к новым научным течениям, анализируя языковое произведение, более склонны отдать дань уважения прежним исследованиям, чем лингвисты XIX в. И это вполне понятно. В своей книге «Содержание и образ»1 О. Вальцель (на с. 190) цитирует Виламовица, уже в 1905 г. восхвалявшего «неоспоримо высокую и непреходящую ценность стилистики эллинизма и предшествующих ей произведений. В книге о языковой экспрессии Теофраст признал различные стили прозы и создал великолепную систему, основываясь на удивительном произведении Аристотеля, представляющем собой третью часть его риторики». Хотя это и не имеет непосредственного отношения к дальнейшему изложению, мне хотелось бы предварительно отметить, что анализ репрезентирующего языка совершенно неожиданно ведет к возрождению прежних genera dicendi или orationes2. Там речь идет не о лирике и риторике в строгом смысле слова, а о различии между эпическим и драматическим языком. Элемент драмы присутствует в любой наглядно представленной речи, он отчасти реализуется и в «воображаемом дейксисе», по-разному используемом в драме и эпосе. Впрочем, довольно о языковом произведении. Теория речевого действия строится совсем иначе. Вкратце сообщим о посвященных этому исследованиях психологии, правда, еще не завершенных. Новейшая психология пересматривает поведение животных и человека, и эта задача решается различными глубоко продуманными способами, включающими вопросы, мнения, эксперименты. Показательно, что все направления современной психологии, далеко разошедшиеся во многих отношениях, придерживаются единого взгляда на действие и по мере сил вносят вполне ощутимый вклад в разработку этого понятия. В моей «Аксиоматике», опубликованной в «Kant-Studien», приводятся некоторые доказательства этого тезиса. Здесь их не стоит повторять, подчеркнем лишь, что «действие» является историческим понятием с научной точки зрения, и он сохраняет свою специфику также в психологии. В каждом действии имеется поле. Я давно использовал термин акциональное поле, а в этой моей работе нашел еще два понятия, необходимые для определения любого действия — потребность и возможность. О необходимости этих двух понятий было уже известно Аристотелю и Гете. В физиогномических исследованиях Гете3 представлены оба интересующих нас фактора. Однако наряду с делением акционального поля на два синхронных аспекта (внутренней и внешний ситуации) необходимы исторические знания об агенсе для относительно точного прогнозирования будущего и научного объяснения прошлых событий. Двойственность акционального поля и наличие лишь исторически обусловленной причины реакции или действия — два важнейших факта, которые, как мне кажется, нужно противопоставить тенденции к принципиальному монизму. Прежде всего имеется в виду берлинская гештальт-психология. Если деятельностью является речевая деятельность (Parole), то специалисту ясно, что в данном случае к индивидуально приобретенному опыту следует отнести весь комплекс речевых навыков (der gesamte Lemerwerb des Sprechenkönnens) вплоть до той степени легкости (или затрудненности) речевого действия, которая характеризует конкретный момент его совершения. Все, что сюда относится, лучше всего дать per exelusionem. Прежде всего исключим все относящееся, помимо прочего, к (исторической) экспозиции. Каждое действие человека (впрочем, как и животного) имеет специфическую историю акта, долгую или краткую, богатую или бедную. У Раскольникова долгая и сложная история акта, ему потребовалось несколько дней для осуществления действия после первого появления идеи. Криминальные архивы, романы и драмы изобилуют другими примерами, свидетельствующими о недопустимости пренебрежения секундами или даже долями секунды в кратчайшей истории акта. Независимо от того, измеряется ли история акта долями секунды в стремительной речи или она более продолжительна, ее следует как можно точнее описать и научно интерпретировать в психологии мышления. До создания психологии мышления лингвистика имела лишь очень общие представления, например об истории сентенциального акта, и эта неполная информация черпалась из не поддающегося контролю повседневного опыта, как, например, у Вундта и Пауля, дискуссия между которыми по поводу трактовки события как разделения (анализа) или соединения (синтеза) основана на весьма недостаточном знании реального многообразия историй акта в конкретных ситуациях. 3. Языковая структура, критика, приемы лингвистического структурализма, более высокая ступень формализации, внеязыковые аналогии: товарные знаки, монеты, слова. Межсубъектность А теперь несколько слов о старейшей области языкознания — теории структур. Никому из современных лингвистов не удалось так исчерпывающе описать логический характер языковой структуры, как Ф.де Соссюру. Жаль только, что все так и осталось на уровне «описания», не получив последовательного теоретического осмысления. Перечислим следующие характеристики предмета лингвистики языка Соссюра. Во-первых, методологически основным является тезис о четкой выделимости «объекта» лингвистики языка. «Что же касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них, более того, она вообще возможна лишь при условии, что эти прочие элементы не примешаны к ее объекту»4. В этой цитате запечатлена мудрость успешно работающего исследователя-эмпирика, и мы ожидаем строгих логических доказательств, чтобы избавиться от ее кажущейся парадоксальности. Это тезис об освобождении языковой структуры от условий конкретной речевой ситуации. Во-вторых, Соссюру принадлежит важнейшее высказывание о знаковой природе языка: «Язык — это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа»1. Заменим непригодную трактовку этого соединения как «ассоциации» каким-либо иным термином, и будут разрешены противоречия псевдопроблемы, кажущейся безнадежной. В итоге остается сделать вывод о том, что семантические отношения действительно составляют объект, называемый «язык». В-третьих, не ощущается недостатка в последовательной реализации этого принципа. Ф. де Соссюр опередил свое время и так приблизился к концепции фонологии, что в его теории отсутствовал только один пункт — об отношении фонологии к фонетике. Соссюр не ответил на вопрос, почему наряду с фонологией сохранилась фонетика, вставшая на путь развития одной из точных естественных наук. В-четвертых, Соссюр резко, кое в чем даже излишне полемично исследовал межличностный характер языкового образования и его независимость от отдельного говорящего, принадлежащего определенной языковой общности. Язык не зависит от индивида, «который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива»2. Этот принцип действует лишь в определенных пределах. Он не реализуется при той степени свободы, когда осуществляется истинное «наделение значением» языкового знака или когда общность принимает инновации говорящих, творчески относящихся к языку. Эта тема более подробно рассматривается в разделе о речевых актах, пока же обратимся к языковым структурам. Анализ четырех тезисов Ф. де Соссюра убедительно доказывает логический характер языковых структур, но при этом нужно отказаться от некоторых не вполне преодоленных Соссюром заблуждений, в частности от его трактовки языка как «конкретного предмета», который «можно локализовать в определенном отрезке речевого процесса, а именно там, где слуховой образ ассоциируется с понятием»3. Решительно возражая против этого грубейшего проявления «материального уклона», мы, Во-первых, хотим защитить тезис об идеальности предмета «язык» в том виде, в котором он изучается и интерпретируется языкознанием, и, Во-вторых, попробуем обнаружить и разоблачить принципиальную ошибку тех, кто, находясь в плену классической теории ассоциаций, путает с ощущением значения наблюдаемые в нашей духовной жизни комплексные и процессуальные связи. Если ощущение значения (А обозначает В) было бы идентично прочной связи двух представлений а и ß, то во всех ассоциативных цепочках, позволяющих нам последовательно воспроизводить выученное наизусть без запинки или даже в полусне, как, например, «Отче наш», алфавит, числовой ряд, должен осуществляться логический контроль обратимости процесса, которым постоянно пренебрегают при сравнении дефиниций. «0бозначает» ли каждый предшествующий элемент наличие последующего, например в ассоциативной цепочке алфавита как раз «благодаря» несомненно существующей внутренней связи? Обозначает ли представление а последующее ß или предмет а— предмет ß и т.д.? Если это не так, то постулируемая идентичность абсурдна. Неудивительно, что даже такой крупный философ, как Дж. Ст. Милль, не сумевший преодолеть противоречий на самом деле не такого уж сложного постулата классической теории ассоциаций, все же после дли тельных размышлений об ассоциативной связи между о и я (представлениями об S и Р) в суждении «Э есть Р» признал, что цепочка должна отражать специфику переживания суждения, и только целое кажется ему «величайшей тайной человеческой природы»4. Теперь коснемся позитивных моментов. При лингвистическом описании структуры латинского языка или языков банту, совокупности звуков, словаря или грамматики речь идет в конечном счете о системе языковых образований. Теория структур составляет ядро важнейших определений, например в фонетике. Ф. де Соссюр утверждает, что это ядро вычленяется из совокупности иррелевантных признаков в конкретных речевых событиях hic et nunc, и ни один лингвист не будет этого отрицать. Эллинисты и латинисты иногда отмечают, что реальное произнесение звуков гомеровскими греками или Цицероном, по сути дела, занимает периферийное положение в их исследованиях, ведь для истинного содержания науки о греческом и латинском языках не имеет значения то обстоятельство, что источником являются лишь письменные памятники. Пусть мне возразят египтологи, если они сочтут это необходимым. Далее Ф. де Соссюр рассуждает о том, что определение имеет надиндивидуальный характер и является квинтэссенцией того, как говорят или говорили в определенной языковой общности. Это утверждение также не станет оспаривать ни один специалист. Итак, языковые образования напоминают идеи в терминологии Платона, а в логистике — классы классов, подобные числам или объектам более высокой ступени формализации научного мышления. Приняв установления Платона, следует несколько изменить или вообще убрать тезис о вечности и неизменности этих «идей»; приняв же логическую концепцию, не стоит особенно настаивать на сравнении с числами во избежание противоречия конкретным фактам. Но любой объективный анализ языка начиная с Платона, и современная логистика подчеркивают интерсубъектный характер языковой структуры. Прокомментируем ситуацию, привлекая сравнения. Аналогом знакового общения может служить товарообмен. Покажем, прибегая к условному сравнению, как формализуются три элемента общения: товар, деньги, слова. Фабрики снабжают сигареты, шоколад, мыло определенными товарными знаками и уверяют, например, что «Кедиве — это Кедиве», и одна пачка сигарет идентична другой. Потребитель отчасти соглашается с этим утверждением, отчасти отвергает его при более точной оценке. Ведь когда курят сигарету, едят шоколад или моются мылом, большое значение могут приобрести конкретные материальные свойства и индивидуальные различия экземпляров. Стоимость доллара меняется, и партнеры по общению в дальнейшем полагаются на соглашение «доллар — это доллар», поскольку они не должны ни съесть его, ни выкурить. В речевом общении слова, с одной стороны, функционируют еще более независимо от материала (более дематериализовано, абстрактно), чем доллар, а с другой — они обладают релевантными для общения варьируемыми качествами, весьма точно воспринимаемыми партнерами по общению. Имеются в виду экспрессивные и апеллятивные потенции слов. Но сначала обратимся исключительно к их символической значимости. Монета имеет чеканку, определяемую печатным станком. При обычной покупке ее не подвергают тщательной проверке, а полагаются на идентификацию с первого взгляда, но, если появляются сомнения в ее подлинности, лучше проверить монету или отказаться от нее. Обычное речевое общение, как правило, не связано с риском будущей потери, и, если твердо знают, какой должна быть в соответствии с намерением говорящего фонематически плохо отчеканенная словесная монета, ее все же принимают. В случае необходимости ее чеканку исправляют самостоятельно во избежание непонимания или в назидание говорящему; именно этому и обучают своих учеников все преподаватели языка. Речь идет о фонематической чеканке в звуковом облике слова. Соглашение, принятое при общении, можно сравнить со связью между товарным знаком и чеканкой монеты. Это (чисто условное) соглашение отражает символическую значимость слова, которое в языковой общности идентично предложению «доллар — это доллар» во всех случаях употребления. Многое из сказанного действительно справедливо, и в дальнейшем нас будет занимать вопрос о том, что еще можно и нужно добавить к этой первой аналогии для исчерпывающего понимания специфики языковых коммуникативных знаков; но, продолжая сравнение, знаком является прежде всего конкретное слово, и доллар служит эквивалентом товаров в той мере, в какой он может приблизиться к знакам в виде бумажных денег. Доллар не едят, в обмен на него что-то покупают, чего вообще-то нельзя сказать о «языковых монетах». Впрочем, цель сематологии не в том, чтобы убедить теоретиков денежного обмена в правильности своей концепции, и все же соматология побуждает к размышлениям, если считать деньги знаковым результатом деятельности homo faber. Перед нами на столе лежит долларовая банкнота, она имеет индивидуальный опознавательный знак, свойственный только ей номер. Для чего нужны все эти (полицейские) «особые приметы»? Чтобы в случае необходимости можно было проверить ее подлинность. Банкнота и монета в материальном отношении должны соответствовать современной технологии печатания денег и чеканке монет, являющихся источником их возникновения. Это утверждение касается чисто знаковых предметов только в том случае, если, например, они функционируют как физиогномические приметы либо, скажем, «символ» Пегас прикреплен к предмету, нуждающемуся в символе или знаке подлинности (знаке собственности или происхождения). В остальных случаях символы не имеют официально признанной или доминирующей приметы, определяющей предмет. По-моему, с точки зрения сематологии эти аргументы подтверждают выводы специалистов о неизбежном и весьма существенном для дефиниции понятия денег функционировании бумаг, наделенных стоимостью и во второй, и в третий раз (то есть так называемых денежных знаков в узком смысле слова) в товарной сфере. Но это лишь к слову. Подобные дополнения не противоречат изучению в лексикологии единиц той же ступени логической формализации, что и единица «доллар» или единица «товар Кедиве». Когда лингвист, говорит: «слово отец употребляя при этом форму единственного числа, он имеет в виду целый класс явлений из интересующей его области. При этом следует учитывать результаты, полученные историческим языкознанием, ведь слово, соответствующее в индоевропейских языках, например, нем. Vater, никогда не могло бы внезапно и не следуя каким-либо законам изменить фонематический облик или символическую значимость. На основе генетического тождества в истории языка сформировалась единица Vater, занявшая определенное место в словаре немецкого языка и всех его диалектов в прошлом и настоящем, поэтому Vater трактуется лингвистами как одно слово. Такие единицы словаря представляют собой естественные классы, с точки зрения филолога. Грамматист же в слове Vater и во многих других единицах словаря одновременно видит, например, и разряд существительных, оставаясь при этом в сфере своих интересов — лингвистического учения о структурах. Необходимо исследовать чисто логическое сходство и различие между ступенью формализации в математике при переходе от пары наглядно воспринимаемых нами предметов к числу «два» и описанной выше ступенью формализации в грамматике, но сначала обнаружим и признаем эту ступень формализации. В аксиоме D языковые образования подразделяются на слова и предложения, а в четвертой главе изучается их структура. По поводу термина «Sprachgebüde» остается лишь добавить, что он, по всей вероятности, представляет собой некоторое насилие над разговорным языком. В нетерминологическом употреблении часть этого термина, «Gebilde» (образование), может иногда относиться к индивиду как таковому (подобно имени собственному). Это, разумеется, нельзя считать правилом; и в обычном языковом употреблении «образование» уже выделяет какой-либо структурный момент чувственно воспринимаемого объекта. Для нас существенна лингвистическая структура знаков, составляющая предмет лингвистики языка. Глагол, артикль и аккузатив относятся к лингвистическим образованиям так же, как «прямоугольный треугольник» — к «образованиям» элементарной геометрии. 4. Теория речевых актов. Штейнталь и Гуссерль. Анализ теории актов Гуссерля. Социальный характер языка Менее всего разработано и более всего дискуссионно учение о речевых актах в специфическом и строго терминологическом значении слова, предусмотренном схемой четырех полей. Обратимся к Гуссерлю и извлечем из его «Логических исследований» в высшей степени интересные для нас рассуждения о смыслонаделяющих актах. В разделе о языковых понятийных знаках мы подробнее остановимся на том, что нельзя исчерпывающим образом теоретически осмыслить речевое общение при помощи монет — наших назывных слов, — не усвоив важнейшие разграничения Гуссерля. Разумеется, вовсе не безразлично, обозначает ли в тексте слово «лошадь» отдельную особь или биологический вид, и это не реализуется морфологически ни в латинском языке, не имеющем артикля, ни в тех индоевропейских языках, где артикли представлены. Приходится детективным способом на основе показаний контекста и речевой ситуации устанавливать, что именно подразумевает говорящий. Что же из этого следует? Для нас, получателей речи, это означает, что мы можем каким-то образом понять внутреннюю концепцию отправителя сообщения; для него, говорящего, — что он по крайней мере преуспел в том, чтобы придать использованному слову-монете более точный и определенный смысл, чем это удается лучшему знатоку языка, имеющему дело с изолированным словом «лошадь». Ни в одном словаре не отражены характеры актов Гуссерля, как будто слово односторонне употребляется в языке как имя собственное, например Сократ. Эти факты не вызывают удивления специалистов, они тривиальны, и все же эта тривиальность нуждается в комментариях. Где скрыты косвенные улики детективного способа, о котором идет речь? Если при переводе с немецкого на латинский ученик употребит после verbum dicendi конструкцию «ut + конъюнктив», то я могу либо «понять» его, либо исправить эту конструкцию как не свойственную латинскому языку. Наделение значением используемого языкового средства, произведенное учеником, противоречит нормам классической латыни, его речевой акт не вписался в жесткие рамки латинских соглашений о структурах. Приведу пример исправления ошибок из одного произведения, выполнившего историческую миссию в языкознании XIX в., хотя оно было лишь смелым выступлением против узколобой и окостеневшей логики языка, практиковавшейся в окружении Беккера. Имеется в виду «Грамматика, логика и психология» (1855) Штейнталя1. Цитирую: «Некто подходит к круглому столу и говорит: „Этот круглый стол четырехугольный». Тогда полностью удовлетворенный грамматист молчит, а возмущенный логик восклицает: „Ерунда!» Далее говорят: „Diese Tafel ist rund» или „Hic tabulam sunt rotundum» ( ≈ «Эта стол суть круглое'). Логик как таковой не интересуется ни немецким, ни латынью и молчит, грамматист же возмущен. Однако, если бы логика наряду с логическими правилами содержала специфический грамматический закон согласования, логик также возмутился бы. Логиком, дополняющим логические законы грамматическими, и является грамматист. Он совмещает в себе собственно грамматиста и, кроме того, логика, размышляя над логическими законами и интерпретируя их; логик же не является одновременно грамматистом. Исправим приведенное выше предложение — „Нос tabulum est rotundum». Логик будет удовлетворен знанием правил согласования, а грамматист, лучше знающий язык, исправит: tabula. Логику будет этого вполне достаточно, для того чтобы сделать дальнейшие исправления, то есть теперь грамматист вынужден логически применять правило согласования. Таким образом, правило согласования и определенный род слова tabula принадлежат исключительно грамматике, и язык превращает их в предмет грамматики. Логика же необходима в формальном процессе, в применении языковых законов к языковому материалу» (S. 220 ff.). К чему же мы пришли? К особой проблеме, ведущей к различению речевых актов и языковых структур. Нас не пугают окольные пути. Как же понять предложенное Штейнталем разграничение сфер деятельности грамматического и логического цензоров? Действительно ли в испорченных текстах красные пометки наносятся из разных чернильниц? Обратимся к концепции Гуссерля в «Логических исследованиях», чтобы не судить опрометчиво. Гуссерль признает, что грамматическая цензура не воспринимает противоречивости языковых образований, таких, как «четырехугольный круг» или «деревянное железо», но она, напротив. в высшей степени восприимчива к неосмысленности не способных к объединению групп слов, поскольку они вообще не имеют смысла, в том числе и противоречивого; грамматическая правильность предшествует логической и грамматика в целом служит основой логики. «В заключение можно утверждать, что в рамках чистой логики выделяется первая и главная область — чистая теория значений. Это — учение о чисто семантических категориях и априорно основывающихся на них законах комплексов и модификаций. Оно предлагает лишь идеальную модель, по-разному заполняющуюся эмпирическим материалом и преобразующую каждый конкретный язык, руководствуясь отчасти общечеловеческими, отчасти произвольно меняющимися эмпирическими мотивами. Вопрос о том, насколько можно эмпирическим путем определить реальное содержание исторически засвидетельствованных языков и их грамматические формы, принимается во внимание в идеальной модели, теоретический анализ которой вообще должен лежать в основе научной интерпретации всех языков. Учитывая, что в этой нижней логической области еще не рассматриваются истина, реальность, объективная возможность, а также ее функция в выявлении идеальной сути всех языков, эту важнейшую область чистой логики можно было бы назвать „чистой грамматикой»« (Husserl. Ор. cit.,S. 319 ff.). Возникает вопрос, нельзя ли с тем же успехом воздвигнуть аналогичную двухэтажную постройку, если компоненты поменять местами (то есть поместить на первом этаже логику, а грамматику считать надстройкой)? Комплексивные законы, составляющие, по мнению Гуссерля, ядро «чистой грамматики», могут быть обнаружены, например, в именном композите и метафоре, к которым мы обратимся в дальнейшем. Правда, на самом деле обнаруживающиеся там факты имеют совсем иной характер и указывают на то, что языковые образования постоянно апеллируют к реальным знаниям получателя сообщения. Композиты Backstein «кирпич (букв. жженый камень)», Backofen «духовка», Schlangenfrass «гадость (букв. змеиный корм — о плохой пище)» в конце концов могут реализоваться так, как этого требует от носителей немецкий язык, именно благодаря нашему знанию вещей, и метафоричность языка свидетельствует о том, как выбор, который мы делаем, руководствуясь нашими представлениями об окружающем мире, в свою очередь глубоко и непосредственно определяет формирование каждого значения. Мы могли бы обращать внимание на эту предметную ориентацию в первую, а не в последнюю очередь, как предлагает Гуссерль. Обстоятельства, аналогичные обсуждаемым нами далее при анализе контекстуальных факторов, требуют предлагаемой нами перестановки. Впрочем, и сам Гуссерль дает повод для возражений, которые мы здесь высказываем, относя к исследуемым явлениям также «модификации значения» и полагая, что «при сохранении основного ядра значения трансформируются»(S» 311)и «определенные изменения значений даже входят в грамматическую норму каждого языка» (Husserl. Ор. cit., S. 309). Правда, этот тезис разъясняется только на примере схоластической suppositio materialis1 «Кентавр — поэтическая фикция», «И — это союз». Суть дела излагается так: «Тем не менее модифицированное значение легко понять благодаря связанности речи, и, если мотивы модификации достаточно радикальны, например коренятся в общем характере самих выражений или даже в чисто семантической сфере, соответствующие типы аномалий постоянно повторяются, и логическая аномалия оказывается грамматически санкционированной» (Ор. cit., S. 309 ff.). Повторим и уточним наши возражения. То, что вызывает удивление логиков, представляет собой основу естественного языка. Конечно. стремления, о которых идет речь, коренятся «в общем характере самих выражений», правда, совсем в ином смысле, чем хотелось бы Диогену в бочке. Суть проблемы заключается в том, что языковая репрезентация везде открывает простор для семантической неопределенности, который может уничтожаться только из-за «объективных возможностей», как это и происходит в человеческой речи. Если бы все было иначе, перед лексикографией стояли бы гораздо более легкие задачи, но естественный язык лишился бы своих самых удивительных и ценных свойств, поразительной способности приспосабливаться к неисчерпаемому богатству фактов, подлежащих языковой формулировке в каждом конкретном случае. Именно это, если взглянуть на проблему несколько иначе, и обеспечивает определенную степень свободы смыслонаделения и тем самым делает гуссерлианскую теорию актов необходимым условием «объективного» анализа языка. По-моему, следует уделить более пристальное внимание одобренному Гуссерлем высказыванию Штейнталя о невосприимчивости языка к противоречию и восприимчивости к бессмысленности. Штейнталь пишет: «Некто подходит к круглому столу и говорит». — то есть он описывает речевую ситуацию, сразу же привлекающую внимание цензоров языковых аномалий. Далее: правильно построенное латинское предложение в данном случае, так же как и во всех остальных, обильно и даже сверхобильно оснащено контекстными средствами. Наиболее примечательной особенностью каждого естественного языка можно считать свойственные грамматическим конструкциям разнообразные и многочисленные гарантии от совершения ошибок. Именно потому, что язык оперирует довольно многозначными символами и предполагает уточнение или модификацию значений, он должен располагать многочисленными способами семантической корректировки. В речи, отдаленной от ситуации, они воплощены в совокупности моментов, систематически исследуемых нами в учении о символическом поле языка. В беглой или не вполне обдуманной речи при определенных обстоятельствах пренебрегают «материальными вспомогательными средствами», в то время как в других случаях они преимущественно определяют смысл речи. Не будем проводить четкого разграничения грамматики и логики, поскольку они обе необходимы говорящим на различных языках мира. В каждом языке нужно выбрать собственный критерий разграничений того, что он воспринимает, и того, что он (по-видимому) не воспринимает. В остальном же, По-моему, феноменология Гуссерля действительно разрешает определенные трудности, связанные, как мы указывали в разделе о языковых структурах, с «объективным» анализом языка Ф. де Соссюра и почти всех грамматистов начиная с древних времен. Гуссерль не вполне справился с поставленной задачей только потому, что он все значения соотносит с субъектом. Более правильно было бы говорить (как в нашей схеме четырех полей) не о непосредственно воспринимаемом в каждом конкретном случае психологическом и лишь дейктически указанном субъекте или Я, не о том Я, которое нас будет занимать во второй главе, а о некоем субъекте второй ступени формализации (логическом и трансцендентальном Я), то есть о противоположности «интендированного предмета» (Гуссерль использует эти два основных понятия). Все индивидуально случайное «ставится в скобки» там, где следует разрабатывать ключевые характеры актов или genera significandi1. По мнению Гуссерля, важно понять не то, что моя речемыслительная интенция в данный момент направлена на индивидуальное как таковое, а в другой момент — на вид как таковой (что было бы не очень интересно), а то, что акты и того и другого характера относятся к миру значений. Теория языка могла бы опереться на хорошо разработанную систему характеров актов, если бы таковая существовала, и рассмотреть не только проблему эмпирически обнаруженных в известных нам языках собственных и общих имен, а также варьирование в их употреблении, но и многое другое, касающееся универсальных genera significandi. Феноменология Гуссерля исправляет и развивает постулаты, связанные с явлением абстракции, а также со свободой наделения значением. Доверимся же чисто феноменологической установке «Логических исследований» и поставим скобки. Тогда сущность монадного чудовища, втянувшего свои щупальца, постепенно подвергается действию структурных семантических законов в поле Cogitatio2 Декарта. Из-за чего же? Конечно, из-за моделей, созданных этим Диогеном в бочке на основе языка, выученного в детстве. Его органы чувств (глаза и уши) восприняли их, и у него сохранились воспоминания об этом. В целом этот груз переживаний вполне достаточен для того, чтобы поставить его в скобки и создать определенную модель. Последние «Meditations Cartesiennes» (особенно пятое рассуждение) рассеяли заблуждение о редукции модели Cogitatio, при которой из нее исключаются Cogitatum3 и Ты (alter ego как получатель языковых знаков). Нет, они присутствуют как нечто данное в достойных удивления мыслительных процессах и логически безупречно вписываются в закрытое пространство монад с его субъектно ориентированными значениями. Автор данной книги не сомневается ни в возможности, ни в плодотворности феноменологического метода. Он убежден в его способности в сочетании с некоторыми другими методами стимулировать развитие «чистой» сематологии, в структурном отношении напоминающей чистую математику; это предполагает исчерпывающее и систематическое исследование характеров актов или (ориентируясь на знак) modi (genera) significandi, возможных способов употребления знаков. Вернемся к таким системам, как «немецкий язык» или «lingua latinа». Для этого необходимо обратиться к тому, что было заключено в скобки, снова раскрыв их, оставить монадное пространство с его не более чем интенциональным (воображаемым) миром. Затем необходимо добавить систему координат, допускающую объективный анализ языка и содержащийся в нем импульс, к модели органона. Иными словами, наряду с теорией актов следует принять во внимание дополняющее ее учение о структурах, составлявшее главный предмет грамматики во все времена. Справимся еще раз у греков, которые, бесстрастно взирая на сущность явлений и твердо опираясь на многочисленные факты, с непревзойденным искусством продумали определенный тип мышления, послуживший образцом для европейской науки. В диалоге «Кратил» Платон говорит, что нужно пойти к ткачу для овладения принципами ткачества и к плотнику, изготовившему ткацкий станок, для усвоения «принципов» органона ткацкого станка. Достаточно ли для специалиста, исследующего лингвистические принципы, обучения у ткача и может ли он обойтись без визита к плотнику? Я думаю, что это не так. Корректной аналогией обучения у плотника является изучение языковых конвенций, регулируемых межличностным общением. Конечно, «язык» так же, как и все остальное, унаследованное нами от предков, присваивается и обретает новую жизнь в монадном пространстве говорящего. Однако присвоение и самостоятельное творчество (отбор и употребление) могут быть двух родов. Если к «употреблению» относить гуссерлианскую свободу наделяющих значением актов, то как предел этой свободы и коррелят к ней выступает связанность «отбирающего». Одно дело — использовать языковые образования в межличностном общении или для создания однократного языкового произведения так же, как и все остальные члены языковой общности, и совсем другое дело — уточнять их значение в конкретных ситуациях, как предусмотрено самим строем языка, и, помимо этого, модифицировать их значения в одноразовых смыслонаделяющих актах. Поскольку необходимо учитывать оба эти аспекта, нельзя освоить теорию значения в целом, только исходя из акта, как это пытаются сделать «Логические исследования». Это невозможно и тогда, когда в очередной раз нам мимоходом стараются внушить мысль об «исторической случайности» эмпирических данных отдельных языков. Я отрицаю это. причем не столько понятие исторической случайности, хотя и оно нуждается в «прояснении», сколько предположение о несущественности всего, что не имеет отношения к теории актов. Это настолько неверно, что, скорее, следует утверждать противоположное: теория структур, выведенная прежними методами из подлинной модели языка как органона, а тем самым из объективной трактовки языка и сопряженного с ней социального характера языка, должна логически предшествовать или по крайней мере быть логически рядоположной ориентированной на субъект теории актов. Все остальные точки зрения на язык оказались бы необоснованно индивидуалистичны и субъективны, будь то концепция монад или универсализация субъекта. Возможно, эти воззрения возникают на вершинах философской мысли, но они должны быть отвергнуты в низинах чувственно воспринимаемых явлений, изучаемых в теории языка. Эта тема особенно актуальна для теории языковых понятийных знаков, где она и рассматривается более подробно. |