Травма коленного сустава. Травма коленного сустава ((РЕФЕРАТ) чистовик АФК 1 курс. Травматизм коленного сустава у футболистов

Скачать 0.63 Mb. Скачать 0.63 Mb.

|

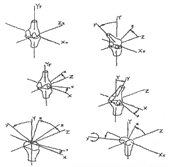

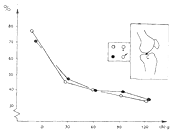

1.3 Кинематика коленного суставаНеконцентрическое искривление мыщелка бедренной кости (БК) соотносится с плоскостью мыщелков большеберцовой кости и это вместе с функциональным влиянием соединительного аппарата делает возможным более или менее ограниченные движения коленного сустава во всех трех осях равнозначной системы, включая ротацию. Речь идет о релятивном движении в паре БК - большеберцовая кость (ББК). С точки зрения функции коленного сустава (КС) наибольшее значение и амплитуду имеют ротационные движения. Наибольшая ротация (сгибание) КС проходит вокруг оси Х, что представляют собой основное движение и достигает 160° и более. Дальнейший вид ротации происходит вокруг оси У, которая проходит посредине БК и ее амплитуда колеблется примерно в пределах 250°. Она реализуется при сгибании голени в результате неодинакового искривления мыщелков БК. Последний вид ротации происходит вокруг оси Z. Он незначительный и достигает нескольких градусов. При обычном движении в КС он реализуется при достижении конечных положений, сгибания и разгибания [Рисунок 9].  Рисунок 9 – Виды ротации в коленном суставе Однако в КС происходят также выдвижные (трансляционные) движения по отдельным осям. В направлении оси Z - это вентродорзальное движение (переднее-заднее), которое имеет наибольшую амплитуду и обоснованность при наступлении оптимального положения мыщелков БК при сгибании. Дальнейшие два движения - медиально-латеральное, проходящее по оси Х и вертикальное, проходящее по оси У, в целом – незначительны [Рисунок 10].  Рисунок 10 – Трансляционные движения в КС Проведенный анализ функции КС показывает отдельные возможности движений, причем естественное движение КС на определенных фазах и при различных функциях включает в себя большее или меньшее количество основных движений. КС представляет собой анатомическую структуру состоящую из комбинации активных мышц, пассивных связок и хрящей, которые обеспечивают ее стабилизацию во всех трех плоскостях. Стабильность в сагиттальной плоскости обеспечивается преимущественно функцией крестообразных связок и антагонистической деятельностью сгибателей и разгибателей голени. Стабильность во фронтальной плоскости обеспечивается, главным образом, за счет активных и пассивных элементов на медиальной и латеральной поверхностях КС. В настоящее время еще не до конца исследовано значение и механические функции некоторых анатомических структур этой системы. Особенно это касается внутрисуставных структур и их поведение в реальных условиях. Ввиду того, что плоскость движения голени имеет преимущественный характер и при аппроксимативном решении третий размер движения голени незначителен, это движение прослеживалось главным образом во фронтальной плоскости. С точки зрения кинематики коленного сустава является важным установление точки бедренно-большеберцового контакта (ТБББК). Движение ТБББК по суставной поверхности мыщелков ББК [Рисунок 11] прослеживается по рентгеновским снимкам, сделанным на латеральной (внешней) стороне КС [17]. Результаты представлены в виде диаграммы, где на линии горизонтальной оси показан угол сгибания КС, а на вертикальной оси - расстояние в %, причём передний край суставной поверхности мыщелков ББК составляет 100% [2].  Рисунок 11 – Графическое изображение перемещения ТБББК 2. Травматизм коленного сустава у футболистов2.1 Общая характеристика травматизмаФутбол относится к категории контактных командных игр, характеризующихся полиструктурной формой упражнений, большими объемами беговой, прыжковой, специально технической нагрузки, требующей скоростной выносливости и сложной координации движений. Внезапные рывки, остановки, усиленная мышечная деятельность, связанная с выполнением элементов единоборства и нанесения ударов по мячу, предъявляют к локомоторному аппарату спортсмена особые требования. Наиболее уязвимыми звеньями ОДА у футболистов являются область коленного (67% всей патологии) и голеностопного суставов, а также суставы верхних конечностей. Острые травмы ОДА в этом виде спорта составляют 82,41% всей патологии. Среди них чаще всего диагностируются травмы менисков коленного сустава, составляющие около 50% всей патологии. Кроме того, к острым травмам относятся изолированные повреждения крестообразных и боковых связок коленного сустава, а также сочетанные и комбинированные повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Повреждения миоэнтезического аппарата составляют около 6%. К ним в первую очередь относятся разрывы мышц бедра (подкожные разрывы прямой головки четырехглавой мышцы бедра, разрывы двуглавой мышцы бедра и надрывы в области внутренней головки икроножной мышцы). Ушибы и переломы у футболистов составляют около 7,5% всей патологии и локализуются в области голени. Переломы локализуются, кроме того, в области малоберцовой кости. Они, как и тяжелые ушибы голени, возникают в результате нанесения прямого удара бутсой, при отборе мяча, подкате или умышленном нарушении правил. Вывихи у футболистов составляют 2,02%. Как правило, они диагностируются в области плечевого сустава, возникают в момент падений на вытянутую руку и относятся к числу передненижних подклювовидных. Хронические заболевания ОДА на фоне повторных травм у футболистов составляют 17,59% всей патологии и представлены патологией суставов нижних конечностей, мышц, сухожилий, а также системы «сухожилие — мышца — надкостница — кость». К ним, в частности, относятся хронические микротравматические поражения капсульно-связочного аппарата (в основном коленного и голеностопного суставов), на долю которых приходится 11,54% всей патологии. Хронические заболевания коленного и голеностопного суставов касаются покровного хряща мыщелков бедра, надколенника, жировых тел, препателлярной, инфрапателлярной слизистой сумки. В эту же категорию заболеваний ОДА входят периоститы сугубо травматического характера и как результат хронических мышечных перенапряжений, приводящих к возникновению очагов микротравматизации в местах прикрепления мышечных групп. Хроническая патология миоэнтезического аппарата у футболистов чаще всего локализуется в области приводящих мышц бедра и задней группы мышц бедра. Хронические заболевания сухожилий представлены в этом виде спорта паратенонитами ахиллова сухожилия и тендинитами сухожилия четырехглавой мышцы бедра [24]. |