ТЭЛА. Тромбоэмболия легочной артерии (тэла)

Скачать 4.9 Mb. Скачать 4.9 Mb.

|

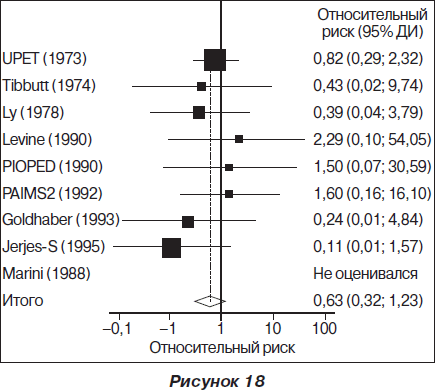

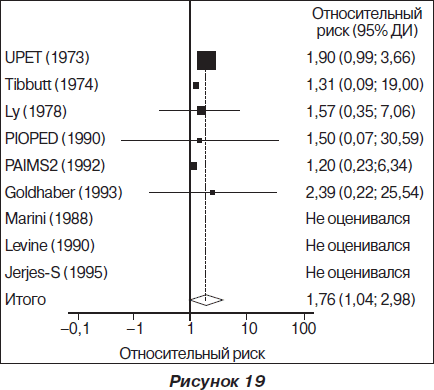

Лечебная тактика при ТЭЛАТерапия больных с ТЭЛА должна проводиться в соответствии с клиническим статусом пациента, объемом эмболизации, наличием сопутствующей сердечно-легочной патологии, уровнем маркеров некроза миокарда (тропонин), а также со степенью дисфункции правых отделов сердца, которая оценивается на основании физикального обследования, ЭКГ и ЭхоКГ. Пациенты высокого риска развития неблагоприятных событий нуждаются в проведении фибринолитической терапии или эмболэктомии для восстановления проходимости магистральных легочных артерий на фоне введения гепарина для профилактики повторной эмболизации. В то же время пациенты низкого риска нуждаются только в проведении адекватной антикоагулянтной терапии. Чрескожные катетерные вмешательства (интервенционные процедуры) могут являться альтернативой хирургической эмболэктомии у пациентов высокого риска развития осложнений или у больных с противопоказаниями для фибринолитической терапии. Фибринолитическая терапияФибринолитическая терапия позволяет спасти жизнь больным с кардиогенным шоком на фоне ТЭЛА. Физическое растворение тромба, закрывающего просвет магистральных легочных артерий, приводит к предотвращению быстропрогрессирующего развития правожелудочковой недостаточности и уменьшению высвобождения серотонина и других нейрогуморальных факторов, которые способствуют усилению легочной гипертензии. У больных с легочной гипертензией и низким сердечным выбросом на фоне ТЭЛА проведение фибринолитической терапии сопровождается 30% снижением среднего давления в легочной артерии и 15% повышением сердечного индекса уже через 2 часа от ее начала. Через 72 часа повышение сердечного индекса достигает уже 80 %, а снижение среднего давления в ЛА - 40 %. Отмечено также существенное уменьшение конечно-диастолического размера ПЖ через 3 часа от начала фибринолитической терапии. В то же время самостоятельное назначение гепарина не приводит к изменению вышеуказанных параметров. Системная фибринолитическая терапия также способствует растворению тромбов в малом тазу и/или глубоких венах нижних конечностей, которые могут являться источниками рецидивирования ТЭЛА.  Идеальный лекарственный препарат должен обеспечивать максимальную клиническую эффективность при минимальном риске побочных явлений. В клинических исследованиях проведено тестирование нескольких фибринолитических препаратов (альтеплаза, стрептокиназа, урокиназа) для лечения больных с ТЭЛА. Несмотря на некоторые различия между различными препаратами и режимами их введения в отношении влияния на показатели центральной гемодинамики в ранние сроки, не было продемонстрировано достоверных различий между отдельными режимами по влиянию на летальность. По данным последних исследований, введение альтеплазы (100 мг в течение 2 часов) позволяет быстрее достигнуть фибринолитического и гемодинамического эффекта, чем введение урокиназы (4400 МЕ ґ кг/час в течение 12-24 часов), стрептокиназы (1,5 млн МЕ в течение 2 часов) или альтеплазы (0,6 мг/кг в течение 15 мин). При этом различия между режимами достоверны только в течение первого часа от начала терапии.  В отличие от инфаркта миокарда терапевтическое «окно» для эффективного проведения фибринолитической терапии у больных с ТЭЛА намного шире и составляет до 14 дней от развития симптомов заболевания. Такая эффективность, вероятно, обусловлена существованием коллатерального бронхиального кровообращения. Таким образом, больные с подозрением на ТЭЛА должны рассматриваться в качестве потенциальных кандидатов для проведения фибринолитической терапии при развитии новых симптомов заболевания в течение 2 недель, предшествующих госпитализации. Проведено несколько рандомизированных контролируемых клинических исследований, которые оценивали эффективность и безопасность тромболи тической терапии на фоне назначения гепарина по сравнению с самостоятельным введением гепарина у больных с острой ТЭЛА. Метаанализ 9 из них (суммарно включен 461 больной) не выявил в общей группе больных с ТЭЛА достоверного снижения летальности (рис. 18, 19) или повторной эмболизации легочной артерии при применении фибринолитических агентов. Строгие показания к проведению тромболитической терапии при ТЭЛА определены для больных c массивной ТЭЛА (гемодинамическая нестабильность и дисфункция ПЖ). Небольшое исследование, в которое было включено 8 больных с массивной ТЭЛА и шоком, является на сегодняшний день единственным, показавшим достоверное снижение летальности при применении фибринолитических препаратов. Это исследование было прекращено по этическим соображениям, после того как 4 больных, которым проводили фибринолитическую терапию (стрептокиназа в дозе 1 500 000 ЕД внутривенно в течение 1 часа на фоне антикоагулянтной терапии гепарином), остались живы, а 4 больных, получавших только гепарин, умерли. В 2004 году опубликован анализ 5 исследований, включавших больных с массивной ТЭЛА, в котором было показано, что применение фибринолитической терапии сопровождалось снижением риска развития смерти или повторной эмболизации на 55 %. Исследования по применению фибринолитиков в группе гемодинамически стабильных больных с ТЭЛА и перегрузкой ПЖ (субмассивная ТЭЛА) показали неоднозначные результаты, и только проведение большого рандомизированного контролированного исследования может окончательно решить этот вопрос. Применение фибринолитических агентов у гемодинамически стабильных больных без признаков перегрузки ПЖ не приводит к улучшению клинического течения заболевания и поэтому считается необоснованным. У каждого больного перед проведением фибринолитической терапии проводится оценка степени риска геморрагических осложнений. Это также обусловлено тем, что большинство больных с ТЭЛА имеют целый ряд сопутствующих заболеваний. В целом вероятность кровотечения у больных с массивной ТЭЛА является высокой независимо от того, проводится ли антикоагулянтная или совместно антикоагулянтная и фибринолитическая терапия. Вероятность кровотечений увеличивается с возрастом больного. Было показано, что каждый год жизни увеличивает вероятность кровотечения примерно на 4 процента. Повышение (индекс массы тела более 30 кг/м2) или снижение (вес менее 70 кг) массы тела, женский пол, артериальная гипертензия и проведение ангиографии также являются независимыми факторами риска геморрагий. Абсолютные и относительные противопоказания к проведению фибринолитической терапии у больных с ТЭЛА: Абсолютные противопоказания: - активное внутреннее кровотечение; - внутричерепное кровоизлияние. Относительные противопоказания: - большое хирургическое вмешательство, родоразрешение, органная биопсия или пункция неприжимаемого сосуда в течение ближайших 10 дней; - ишемический инсульт в течение ближайших 2 месяцев; - желудочно-кишечное кровотечение в течение ближайших 10 дней; - травма в течение 15 дней; - нейро- или офтальмологическое хирургическое вмешательство в течение ближайшего месяца; - неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое АД > 180 мм рт.ст.; диастолическое АД > 110 мм рт.ст.); - проведение сердечно-легочной реанимации; - количество тромбоцитов < 100 000/мм3, протромбиновое время менее 50 %; - беременность; - бактериальный эндокардит; - диабетическая геморрагическая ретинопатия. Достоверные преимущества различных фибринолитических агентов при ТЭЛА отсутствуют. Однако риск прогрессирования гипотензии при использовании стрептокиназы делает применение альтеплазы и урокиназы предпочтительным. Введение альтеплазы (100 мг в течение 2 часов) позволяет достигнуть фибринолитического и гемодинамического эффекта быстрее, чем проведение других режимов тромболитической терапии.Единственным фибринолитическим режимом, одобренным FDA (Food and Drug Administration) для использования у больных с массивной ТЭЛА, является введение альтеплазы (тканевый активатор плазминогена) в дозе 100 мг в течение 2 часов. По существующим рекомендациям перед введением альтеплазы инфузия гепарина должна быть прекращена. После окончания фибринолитической терапии определяется аЧТВ. При его значении менее 80 секунд возобновляется инфузия гепарина без предварительного болюсного введения, а при аЧТВ более 80 секунд антикоагулянтная терапия не проводится. При этом аЧТВ повторно определяется через 4 часа. В подавляющем большинстве случаев повторный анализ позволяет возобновить терапию гепарином (аЧТВ менее 80 секунд). Относительно новым фибринолитическим препаратом, который может использоваться у больных с ТЭЛА, является тенектеплаза (TNK-tPA). Этот препарат имеет ряд существенных преимуществ перед своими предшественниками, которые заключаются в большей фибриноспецифичности, резистентности к инактивации, а также возможности болюсного введения (за 5-10 секунд) и дозирования на килограмм массы тела больного. Болюсное введение тенектеплазы на фоне гепаринотерапии по сравнению с самостоятельным назначением гепарина в настоящее время тестировано в проспективном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (Tenecteplase Italian Pulmonary Embolism Study) у гемодинамически стабильных больных с субмассивной ТЭЛА. Исследование показало преимущества введения тенектеплазы перед плацебо в виде уменьшения дисфункции правых отделов при отсутствии увеличения количества осложнений.Таким образом: 1) терапевтическое «окно» для проведения тромболитической терапии у больных с ТЭЛА составляет до 14 дней от развития симптомов; 2) тромболитическая терапия показана всем больным с массивной ТЭЛА; 3) большинство противопоказаний для проведения тромболитической терапии при массивной ТЭЛА являются относительными; 4) с учетом эффективности и безопасности предпочтительным режимом тромболитической терапии при ТЭЛА является системное введение 100 мг альтеплазы в течение 2 часов; 5) использование тромболитических препаратов у больных с субмассивной ТЭЛА (гипокинезия ПЖ) является сомнительным; 6) тромболитическая терапия не показана гемодинамически стабильным больным без признаков перегрузки/дисфункции ПЖ. |