МИП_Диплом_Громов_С_А_Владу. Трудности идентификации молодым специалистом личностной адаптации клиента на раннем этапе консультирования

Скачать 154.07 Kb. Скачать 154.07 Kb.

|

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Департамент дополнительного образования Программа профессиональной переподготовки «Мультипрофильное консультирование: транзактный анализ и транзактно-аналитический коучинг» Аттестационная работа

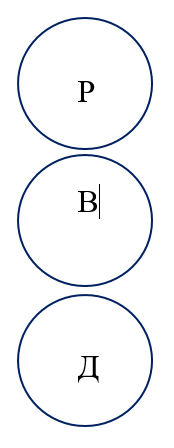

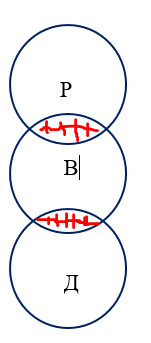

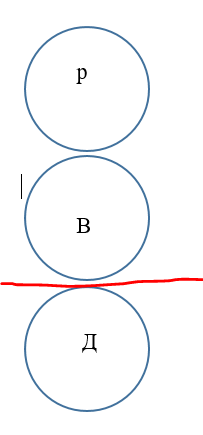

Москва 2022 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение…………………………………..………………….………………4 Глава I История и основные положения Трансактного анализа 1.1 Концепция эго-состояний…….....….…………………………………...8 1.2 Жизненные позиции…………………………………………………..…9 1.3 Контоминации..........................................................................…………10 1.4 Трансакции: параллельные, пересекающиеся, скрытые……………..12 1.5 Структурирование времени……………………………………….……13 1.6 Психологические поглаживания……………………………….………15 1.7 Теория эмоций. Рэкетные чувства………………………..……………18 1.8 Драйверное поведение……………………………………….…………19 1.9 Личностные адаптации……………………………………………...….21 Выводы по Главе I………………………………..….…..…………………24 Глава II Анализ клиентского кейса Общие сведения ……………………………………………………..25 ТА-диагноз………………………………………………...…………28 2.1. Содержание эго-состояний, контаминации……………………...….28 2.2. Функционирование эго-состояний, эгограмма…………………...….30 2.3. Особенности коммуникации, анализ транзакций……………………31 2.4. Особенности обмена поглаживаниями, профиль………………..…..33 2.5. Особенности структурирования времени………………….…………33 2.6. Уровень обесценивания и характер симбиоза………………………..34 2.7. Игры…………………………………………………………………..…35 2.8. Рэкеты………………………………………………………………...…36 2.9. Драйверы………………………………………………………………..36 2.10. Программы…………………………………………………………….37 2.11. Приказания и разрешения……………………...……………………..37 2.12. Адаптация для выживания………………………………….………...38 2.13. Возможные комбинации адаптаций…………………………………...39 2.14. Особенности установления контакта и построения альянса….….39 2.16. Лечебный план по стадиям консультирования……………………40 Выводы по Главе II………………………………...….....…………..…….41 Заключение……………………………………………...……...…….…….44 Список литературы………………………….…………...……………...…45 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 ВВЕДЕНИЕ Идентификация — опознание кого-либо или чего-либо, установление тождества объекта или личности. Такое определение мы находим, обратившись к современному словарю русского языка Т.Е. Ефремовой. (Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000) Переложив это определение на психологическое консультирование, можно сделать логичный вывод, что идентифицировать неизвестный объект или субъект можно путём установления тождества между его имеющимися и контрольными признаками. В психологическом консультировании неизвестным объектом является клиент, а его признаками становятся личностные особенности, верно определив которые психолог может выстраивать последовательную тактику терапевтической работы. Безусловно, процесс идентификации является динамическим, он длится некоторое время и спустя ещё некоторое время может повторяться. Это позволяет производить более точную и тонкую настройку понимания особенностей клиента, что, в свою очередь, делает работу терапевта успешнее. Первичная идентификация направлена на то, каким образом лучше всего установить контакт не в принципе, а с конкретным клиентом. Для этого нужно определить его предпочтительные зоны контакта или открытые двери. Опытные специалисты это делают достаточно быстро, порой интуитивно. Иначе дело обстоит у специалистов с малым опытом, которые могут просто пренебречь данным этапом или идентифицировать эту область контакта неверно. Актуальность данной работы обусловлена тем, что начинающие консультанты в работе с клиентом часто проводят от одной до трёх сессий, после чего клиент предпочитает завершить встречи. Наиболее распространённой причиной этого является неэффективный контакт с клиентом, который не позволил установить рапорт. В действительности, под неудачным контактом подразумевается неверно идентифицированная открытая дверь, и именно это становится первопричиной неудачных сессий. Подтверждением этого является опыт одногруппников и мой личный пример, который и положен в основу данной работы. Объект исследования: контакт с клиентом на раннем этапе консультирования. Предмет исследования: трудности идентификации зоны контакта молодым специалистом. Задачи исследования: 1. Рассмотреть основные модели и элементы трансактного анализа необходимые для работы с клиентом 2. Показать взаимосвязь между идентификацией личностной адаптации и эффективностью терапевтического альянса. 3. Определить трудности при идентификации области контакта в работе с клиентом 4. Определить способы преодоления указанных трудностей Гипотеза: ошибочное определение области контакта на раннем этапе консультирования не приводит к установлению контакта и может быть причиной дистанцирования клиента от терапевта. Структура работы: работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из двух глав – теоретической (аналитический обзор выбранной темы) и практической (представляющей собой транзактно-аналитический диагноз клиента, подтверждающий своим содержанием основные аспекты выбранной темы), а также приложений к практической части. ГЛАВА I ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА. Психология является сравнительно молодой наукой. Истоки психологического, поддерживающего взаимодействия можно найти в работах Гиппократа (ок. 460 — ок. 370 до н.э.), он первым стал говорить о самостоятельных целебных свойствах доверительного общения с пациентом. При этом официальной датой рождения психологии принято считать 1879 год, когда В. Вундт основал первую лабораторию экспериментальной психологии. Вундт рассматривал психологию человека по аналогии с физикой или химией, как целое, состоящее из множества разностей. В целом, если допускать ряд серьёзных упрощений, даже с точки зрения современных исследовательских данных, он был частично прав. Вундт по праву считается отцом психологии и некоторые из его научных работ являются фундаментальными, базовыми работами, которые лежат в основе психологического направления исследования человека, например, «Принципы физиологической психологии». Между годом рождения и появлением психоанализа проходит всего 10-12 лет. В конце 1890-х годов Зигмунд Фрейд формулирует свои основные идеи о природе бессознательного, и консультативная психология приобретает совершенно новый, импульс и вместе с тем взгляд на природу человеческого поведения – бессознательное. Благодаря работам З. Фрейда мы во многом видим психологию такой, какой она является на сегодняшний день. Ещё одним немаловажным фактом является то, что психоанализ стал отправной точкой для других психологических направлений. Некоторые старались противопоставить свои идеи психоанализу, другие старались его развить. Благодаря критике и развитию психосексуальной теории, появились работы Э. Эриксона, К. Абрахама, К. Юнга и многих других специалистов. Одним из них был Эрик Берн (Леонард Бернштайн). Берн родился и вырос в бедной семье в Канаде. При необходимости можно с лёгкостью обнаружить подробности его биографии, мы остановимся лишь на самых важных моментах его жизни. Его отец Давид Гиллель Бернстайн был врачом, сын был очень к нему привязан и много времени проводил с ним на работе. Отец брал его на обходы больных. После смерти отца спустя много лет Берн написал следующие слова в своей первой книге «Трансактный анализ в психотерапии» «В память о моем отце Давиде, докторе медицины, мастере хирургии и враче для бедных». "Трансактный анализ в психотерапии" (Transactional Analysis in Psychotherapy, 1961) В 1935 году Берн уехал из Канады в Америку, уже будучи доктором медицинских наук и магистром хирургии. В США он продолжил обучение в русле психоанализа. Берн трижды пытался вступить в психоаналитическое сообщество и в 1956 году он в третий раз получил отказ. Позднее, когда ему всё-таки было предложено стать членом сообщества, он уже сам не принял это приглашение. По его мнению, он всё больше убеждался, что терапевт должен быть более динамичным и контактным, нежели психоаналитик, который молчаливо сидит у кушетки. Эрик Берн внёс в развитие психологии неоспоримый вклад. Трансакционный анализ (в названии подхода улавливается связь с ранее возникшим психоаналализом ) - глубокий обоснованный метод психотерапии, имеющий важное свойство, которое для меня является проявлением гуманизма и желания не прославиться, а прославить достижения человеческой мысли и сделать это достижение доступным максимально большому количеству людей. Берн изначально формулировал основные идеи в понятных и доступных формулировках. Родитель – Ребёнок - Взрослый, поглаживания, торговые марки и другие понятия классического трансактного анализа интуитивно ясны человеку, не имеющему специального психологического образования. Благодаря этому между клиентом и терапевтом достаточно быстро образуется общее понятийное поле. Это, в свою очередь, само по себе является инструментом для самостоятельной работы и продвижению к разрешению трудностей клиента без участия терапевта. Понимая основные психологические категории и их наполненность, клиент может осуществлять самодиагностику и саморегуляцию. КОНЦЕПЦИЯ ЭГО-СОСТОЯНИЙ Каждое эго-состяние - это сумма чувств, мыслей и действий, которые человек проживает здесь и сейчас. Важно, что из каждого из этих состояний человек будет воспринимать ситуацию совершенно по-разному. Эго-состояние Родитель наполнено чувствами, мыслями и действиями парентальных фигур. Когда человек переходит в это состояние, незаметно для самого себя у него меняется поза, интонация, мысли приобретают оценочный или критикующий характер, а действия больше напоминают поведение кого-то из значимых взрослых из детства. Эго-состояние Ребёнок проявляется иначе. В этом состоянии человек стремится выжить и осуществляет это путём бунта или полной подстройки под Родителя за счёт полного или частичного отказа от собственных чувств, мыслей и действий. В этом состоянии может находится вполне взрослый человек, например, в кабинете у строгого начальника. В этой ситуации эго-состояние Ребёнка может взять верх, и взрослый опытный специалист, начинает оправдываться, опускает глаза в пол и готов согласиться с любыми негативными оценками, лишь бы скорее покинуть этот кабинет. Напротив, он может начать возмущаться, критиковать руководство в ответ, совершенно не решая проблему по-настоящему, как это делается из Взрослого эго-состояния. Взрослое эго-состояние – это способность действовать из «здесь и сейчас», признавая свои подлинные чувства и желания. Это социальное новообразование, которого нет от рождения, и оно формируется прижизненно. С точки зрения Трансактного Анализа, это то состояние, которое позволяет не перекладывать, не избегать, а эффективно решать возникающие жизненные задачи. Ещё одной отличительной особенностью транзактного анализа являются конкретные, измеримые и наглядные признаки проявления каждого из описанных выше состояний. Сам термин «трансакция» означает обмен посланиями. В области межличностной коммуникации такими посланиями являются слова, фразы или другие вербальные действия, которые могут дополняться невербальными признаками. По тому, как и что говорит человек, можно определить его эго-состояние, а как следствие и предположить его эмоциональное состояние, мысли и возможное дальнейшее поведение. ЖИЗНЕННЫЕ ПОЗИЦИИ Здесь же стоит сакцентировать внимание на философской составляющей данного психотерапевтического направления. Берн исходил из того, что каждый человек ОК. В этой простой формулировке ОК кроется глубокое философское и методологическое основание трансактного анализа. Каждый человек способен чувствовать, действовать и думать, т.е. имеет возможности позаботиться о себе, также у человека есть причины действовать так, как он поступает в данный момент. Приведённые определения являются суммированием и отражают общее понимание ОКейности на основе изученных материалов. Ниже представлены авторские понятия Окейности крупнейших представителей трансактного анализа. Тед Нови (Ted Novey) определил окейность следующим образом: «Я приемлемое человеческое существо, которое имеет право жить и удовлетворять свои нужды, и ты — приемлемое человеческое существо, которое имеет право жить и удовлетворять свои нужды» (описано в White, 1994, с. 271). Стюарт (Stewart) и Джойнс (Joines) (1987) описывают окейность следующим образом: «И я и ты как люди имеем значение, ценность и достоинство. Я принимаю себя таким, какой я есть, и тебя — таким, какой ты есть. Это формулировка скорее сущности, чем поведения.» (с. 6) Ричард Эрскин (Richard Erskine) описал окейность как: «Убеждение и сопутствующее ему ощущение успокоенности: что бы со мной ни случилось, какой бы плохой ни была ситуация, я буду учиться и расти благодаря полученному опыту». В своих ранних работах Берн описывал окейность, как экзистенциональное состояние, которое определяет жизненную позицию в раннем детстве и в последующих возрастах. Я Ок-Ты не Ок Я не Ок – Ты Ок Я ОК – Ты Ок Эти варианты коррелируют с эго-состояниями, описанными выше. В последствии другие авторы, развивавшие идеи трансактного анализа, существенно дополнили концепцию окейности. Для нас же важно увидеть, что это базовые представления о себе и других, которые человек принимает в раннем детстве и дальше ведет себя, особенно в ситуации стресса, совершенно конкретным образом. КОНТАМИНАЦИИ Расширяя теоретическое представление о категориях трансактного анализа, стоит обратить внимание на понятие контаминации. Берн в своих работах выделял два варианта нарушения границ между эго-состояниями. Для наглядности изобразим три состояния в виде кругов, где сверху расположен Родитель, ниже Взрослый и ещё ниже Ребёнок. (рис1). На данном рисунке каждый круг изображён независимо друг от друга. На рисунке 2 изображена ситуация, когда границы между эго-состояниями нарушены, и эго-состояние Взрослого контаминировано (захвачено) Родителем и /или Ребёнком. На рисунке номер три схематично изображена ситуация, когда одно из эго-состояний исключено, т.е. в процессе функционирования личность практически не обращается к данному состоянию, что, в свою очередь, ведёт к специфическому мировосприятию.    Рис 1. Рис 2. Рис 3. В контаминированной части Ребёнком хранятся иллюзии, а в части, которая контаминирована Родителем, хранятся предрассудки. Человек не осознаёт, что воспринимает реальность искажённо, игнорируя или наоборот привнося в неё часть собственных контаминированных представлений о ней. Работа терапевта заключается в том числе в деконтаминации или очищении взрослой части от иллюзий и предрассудков. В различных школах предлагаются различные методы деконтаминации Взрослого эго-состояния клиента. Например, для отделения и осознания от иллюзий и предрассудков клиента используется метод Трёх стульев. Клиент поочерёдно пересаживается с одного стула на другой и отвечает на вопросы терапевта из разных эго-состояний. Замечая разницу в ответах, клиент постепенно осознаёт разницу позиций каждого из эго-состояний и может самостоятельно решить, какое из них способствует разрешению его ситуации, а какое препятствует. ТРАНСАКЦИИ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ, СКРЫТЫЕ. Берн смог наглядно, на уровне простой схемы, отразить принципы коммуникации, выраженные стрелками от одного эго-состояния человека к другому эго-состоянию человека. Параллельные трансакции — это вербальное или невербальное послание, направленное из одного в другое состояние, например, Взрослого. Рассмотрим их проявление на нескольких примерах. Один человек здоровается с другим и протягивает ему руку, второй отвечает ему тем же. Это иллюстрация контакта Взрослый – Взрослый. Если один человек поинтересуется, как пройти до ближайшего магазина, а второй объяснит маршрут, то это тоже будет параллельная трансакция Взрослый – Взрослый. Приведём пример иного рода, когда трансакции становятся перекрещивающимися. Погожий летний день, человек идёт на работу. Времени достаточно, и он неспешно идёт по дороге от метро до своего кабинета. Он решает зайти в кафе, чтобы купить десерт. На пути встречает человека, который стоит при входе в кафе и загораживает проход. Он обращается к нему со словами: «Здравствуйте. Я хочу зайти в кафе. Пропустите меня, пожалуйста». Эта трансакция исходит из Взрослого и обращена к Взрослому данного человека. На это стоящий человек отвечает: «Могли бы и заметить, что кафе ещё не открыто. На дверях указано время для таких клиентов как вы». Очевидно, что ответная трансакция исходит не из Взрослого, а из Родителя. Такие трансакции нередко приводят к конфликтам. Предположим, что человека, решившего купить десерт, возмущает подобный ответ и он заявляет, стараясь скрыть своё истинное чувство «Да, Вы действительно правы, кафе закрыто. Правда, я только лишь подошёл, а Вы не иначе как с вечера здесь стоите». Первая часть может показаться трансакцией из Взрослого, если взять всю фразу целиком, то становится очевидным, что вторая часть колкая и явно является скрытой критикой. Этот вид трансакций называется скрытыми, т.е, когда под видом социально приемлемого послания Взрослого скрывается второй уровень, в данном случае Родитель критик. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ Берн отмечал важную для человека особенность - потребность в структурировании времени. Структурирование времени Берн объяснял естественными побуждениями, а именно: жаждой признания, определённости и ощущений. Эти потребности ложатся в основу привычек человека, например, занимать себя каким-либо делом или в общении с коллегами говорить об условной ерунде. Остановимся подробнее на всех видах структурирования времени - от наиболее простых к сложным: Уход или уход в себя. В этот момент коммуникация прерывается на физическом уровне. Эта реакция исключает взаимодействие с партнёром или партнёрами. С точки зрения сложности, этот вариант структурирования времени можно считать простым, потому что человек максимально уменьшает уровень неопределённости. Нет контакта - нет проблем. Ритуалы – это повторяющиеся действия, их можно назвать стереотипными. Посмотрим на них через призму взаимодействия - в отличии от ухода здесь оно есть. Ритуальные действия носят характер поверхностного взаимодействия, оно предсказуемо и имеет выверенную последовательность того, что каждый должен сказать или сделать. Например, обычное приветствие в виде вопроса «Как дела?» подразумевает ритуальный ответ «Всё в порядке!». Контакт есть, и он предсказуем, нет глубины взаимодействия, интимности, о которой будет сказано позднее. При детальном рассмотрении мы можем увидеть ритуалы в семьях, на работе, в компании друзей, в клубах и многих других пространствах. Деятельность. Обычно коммуникация в ней исходит из Взрослого и адресована тоже Взрослому. Деятельность позволяет получить признание. В ней много коммуникации, она разноплановая и подчинена, как правило, достижению конкретного результата. Представим, что у нескольких людей есть задача спилить большое дерево на участке. У этой работы будет несколько этапов: необходимо определиться со временем, найти подходящие для этого инструменты, решить, кто, что и в какой момент будет делать. После теоретических подходов его будут пилить, и здесь тоже будет много коммуникации. Важно другое: в деятельности не уделяется достаточного внимания чувствам и мыслям друг друга, многое игнорируется во имя достижения цели. Времяпрепровождение похоже на ритуалы, в нем тоже мало настоящего контакта, это выполнение своего рода социальной программы. К примеру, родители могут каждый день гулять со своими детьми в парке, фактически, проводить с ними много времени. Дети качаются на качелях, каруселях, бегают с другими детьми, подходят к родителям и снова убегают к другим детям. Игры. Эрик Берн большое количество времени уделил анализу этого психологического феномена. С точки зрения структурирования времени, контакта здесь действительно много. Игры характеризуются яркими эмоциями, при этом чувства проигрываются рэкетные. Для каждого человека свойственен свой «любимый» набор игр. В своё время последователи Берна перечислили просто огромное количество игр (игры на работе, в семье и т.д.). В этом нет большой необходимости, так как игры имеют ряд характерных признаков игры и этапов развития. «Крючок + Клев = Реакция — Переключение — Смущение — Расплата». Понимая, как устроена игра, нет смысла придумывать и классифицировать абсолютно каждую, которая может возникнуть между людьми. Берн классифицировал игры по трём уровням, которые отличаются степенью последствий: Первый уровень включает в себя игры, о которых игроки легко рассказывают окружающим. Это не единственный, но наиболее наглядный маркер. Подобное игровое поведение прослеживается в ситуации, когда один человек рассказывает про другого и акцентирует во всеуслышание, как это было, подробно описывая своё разочарование в нём и в самой ситуации. Скорее всего, это игра первого уровня, и человек находится на её завершающем этапе - расплата. Второй уровень - это игры, о которых люди уже не стремятся рассказывать во всеуслышание. Например, любовные отношения на стороне между мужчиной и женщиной, состоящими в браке. В этих играх высокий эмоциональный уровень, присутствует близость, но, в конечном счёте, они тоже заканчиваются расплатой. Каждая из сторон испытывает негативные чувства. Третий уровень игр связан с более серьёзной расплатой, часто физической. Люди, играющие в игры третьего уровня, попадают в тюрьму, на операционный стол, они могут страдать от алкоголизма или других зависимостей. Интимность или взаимная интимность — это состояние противоположно игре. Здесь отсутствует насилие, взаимодействие наполнено доверием и искренностью в выражении мыслей, чувств и действий. Интимность удовлетворяет жажду всех трёх стимулов. По Берну она включает сексуальную близость и не ограничивается ею. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОГЛАЖИВАНИЯ Поглаживания. В тансактном анализе суммированы в этом понятии и физиологические и социальные особенности признания человека. Берн подробно описал поглаживания и их базовое значение в жизни человека от рождения до самой глубокой зрелости. Ниже будут описаны виды поглаживаний и приведены примеры. Две самые большие категории, на которые делятся психологические поглаживания, - это положительные и отрицательные. Положительные - те, которые направлены на признание значимости человека, его чувств, мыслей и действий. Получая положительное поглаживание, человек ощущает свою значимость и важность для другого человека. Такие поглаживания развивают значимость и самоценность человека. Отрицательные поглаживания тоже дают человеку ощущение своей значимости, но со знаком минус. С одной стороны, его существование признают, только пользы, ценности и доброты в этом признании нет. Отрицательные поглаживания предпочтительнее, чем их полное отсутствие в принципе, поэтому человек может просто привыкнуть к такой форме поглаживаний и в ситуации их отсутствия самостоятельно их запрашивать. Например, ребёнок, которого дома называют недотёпой, ругают и постоянно сравнивают с другими детьми не в пользу его самого, привыкает к подобному отношению. В школе, в отношениях с учителем и другими детьми он может бессознательно начать повторять привычную модель и станет действовать так, чтобы его поругали. Поглаживания могут быть вербальными и невербальными, также оставаясь положительными или отрицательными. Если вербальные поглаживания — это определённая единица - трансакция, выраженная словами, то невербальное поглаживание — это любое признание одним человеком другого. Например, человек управляет автомобилем в городе. Он едет в плотном потоке и заблаговременно перестраивается в правый ряд, чтоб повернуть на светофоре направо. Слева от него едет автомобиль, не успевший совершить перестроение, и поэтому он пытается сделать это до того, как закончится прерывистая полоса. Первый водитель замечает это, притормаживает, тем самым создаёт ему возможность перестроится в правый ряд. Второй автомобилист это делает и занимает положение в ряду перед первым. В этом взаимодействие нет вербального контакта и пока нет очевидного поглаживания. Спустя несколько секунд уступивший дорогу автомобилист видит, как автомобиль впереди несколько раз мигнул аварийным сигналом. Во многих городах этот сигнал направлен на привлечение внимание и означает спасибо. Таким образом, водитель этого автомобиля дал невербальное поглаживание, выразил благодарность и признал существование второго со знаком плюс. Здесь же отметим, что позитивные поглаживания подкрепляют новую форму поведения и делают её более устойчивой. Также поглаживания бывают условными и безусловными. Из самого определения следует, что в одном случае они даются за что-то, чтобы их получить нужно выполнить какое-то условие. Во втором случае поглаживания условий не предполагают и могут быть получены просто так, бесплатно, без выполнения каких-либо условий. В качестве примера приведу широко распространённую модель воспитания детей, где поглаживания становятся инструментом корректировки поведения ребёнка. Родитель объясняет ребёнку, что он может получить новую игрушку, если будет вести себя хорошо; сможет посмотреть мультики, если уберётся у себя в комнате; будет хорошим мальчиком, если съесть кашу и многие другие «если», которые формируют представление о том, что поглаживания нужно заслужить, и получить их можно только «если». Обратной ситуацией является ситуация с безусловными поглаживаниями, т.е. таким, которые даются просто так, например, за само существование в этом мире. Примером здесь может быть ситуация, которая бывает у детей в дошкольном детстве, когда они проверяют родительскую любовь и спрашивают, «А вы меня любите?» Родители отвечают положительно, ребёнок продолжает расспрос. «И даже если меня не хвалят в садике (школе)?» Родители снова отвечает положительно. «То есть, вы меня просто так любите?» Родители снова говорят да. Среди всех видов поглаживаний именно безусловные дают человеку наибольшую свободу и ресурс для наполнения своей Окейности. Ещё один вид поглаживаний, который особенно важен уже в зрелом возрасте, называется самопоглаживания. Это действие, которое человек осуществляет по отношению к самому себе в отсутствии или, наоборот, при наличии других людей. Самопоглаживания в определенном смысле становятся производной от того, какие поглаживания получал человек в детстве. Бессознательно эти же поглаживания он адресует самому себе будучи взрослым человеком. ТОРИЯ ЭМОЦИЙ. РЭКЕТНЫЕ ЧУВСТВА В трансактном анализе есть собственная теория эмоций, которая включает в себя две основные категории: аутентичные чувства и рэкетные. С точки зрения данной теории в раннем детстве каждый человек был вынужден адаптироваться к той семье, в которой родился. Это нормально, потому что на тот момент человек подозревает об альтернативных семейных укладах и имеющийся у него воспринимает как единственный и естественным образом под него подстраивается. Ключевое слово – подстраивается. В этой ситуации ребёнок на эмоциональном уровне начинает часть своих аутентичных, настоящих чувств подавлять и вместо них предъявлять другие, которые в той ситуации и на том этапе являются приемлемыми, - именно такие чувства называются рэкетными или покрывающими. Традиционно, аутентичными считаются четыре чувства: Страх Гнев Грусть Спокойствие/радость Рэкетных чувств значительно больше: обида, раздражение, безразличие, вина и многие другие чувства, которые могут скрывать или покрывать аутентичные. В качестве примера приведём ситуацию, когда человек, испугавшись, не даёт выражения своему аутентичному страху, а неосознанно начинает улыбаться, предъявляя рэкетное чувство радости. Рэкетные чувства являются частью рэкетной системы. Она, в свою очередь, включает сценарные убеждения, рэкетные проявления и подкрепляющие воспоминания. Подробнее рэкетная система будет описана в второй части работы, в разделе трансактно аналитический диагноз. ДРАЙВЕРНОЕ ПОВЕДЕНИПЕ Последователь трансактного анализа и человек, который его существенно дополнил, - Тайби Кэлер - обнаружил поведение, повторяющее и отражающее жизненный сценарий за короткое время, порой, всего за несколько секунд. Именно предъявленный драйвер помогает опытному терапевту определить особенности клиента ещё до завершения первой сессии, а порой ещё до её начала. Выделено всего 5 драйверов: «Будь совершенным» «Радуй других» «Старайся»; «Будь сильным» «Спеши» Каждый драйвер запускает специфическую форму поведения, и оно в миниатюре отражает расширенную модель сценарного поведения клиента. Ниже кратко рассмотрим каждый из драйверов. Будь совершенным. Человек, имеющий такой драйвер, стремится делать свои дела на отлично, он педантичен и внимателен ко всем мелочам. Оборотной стороной этого становится его чувство несчастья, которое неизбежно настигает, когда результат хоть немного отклоняется от идеального. Примером драйвера будь совершенным является желание хозяйки убрать свой дом до безупречного состояния чистоты, которое она воплощает в течении всего дня с самого утра и до вечера. Ей действительно удаётся довести жилище до безупречно состояния, но! Но заметив небольшое пятно, она расстраивается и считает проделанную работу безрезультатной. Радуй других. Человек с таким драйвером готов прийти на помощь, он может быть заботливым, предусмотрительным, открытым для всех и всегда. На примере можно показать, что не всё так идеально. Пригласив гостей в воскресенье, человек не откажет друзьям в возможности остаться, чтобы им не возвращаться поздно домой, предложит им спать на своей кровати, сам же ляжет на неудобном и не приспособленном для сна диване. На вопрос друзей «может, он всё так ляжет на своей постели» он, конечно же, скажет нет-нет. Радуя других, человек часто может игнорировать свои собственные потребности. Старайся. Старайся, но не достигай. Драйверное поведение под этим названием характеризуется тем, что человек может прикладывать массу усилий к достижению цели и при приближении к ней не сделать последний шаг. На примере подростков это можно увидеть при сдаче экзаменов. Ученица готовится по предмету, она занимается с репетитором и демонстрирует успехи, вероятность получить положительную оценку увеличивается с каждой неделей. В день экзамена она допускает нелепую ошибку и вынуждена отправляться на пересдачу, к которой необходимо снова готовиться, так и не ощутив вкус счастья от заслуженной победы. У данного драйвера есть второй вариант: он проявляется в нежелании насладится своим результатом и скорейшим переключением на новый виток задач. Предположим, что ученица сдаёт экзамен с первого раза, но вместо проживания заслуженной радости сразу же начинает готовиться к следующему экзамену. Она не получает и не закрепляет удовольствие от достигнутого результата, напротив, обесценивает его, так как считает, что этот результат незначителен, и необходимо двигаться дальше. Будь сильным. Поведение людей с таким драйвером выглядит как преодоление, им не свойственно выражать аутентичные чувства. Они скорее будут наполнять свою жизнь трудностями, которые действительно преодолеть очень трудно, а потому нет времени на радость и счастье. В моменте, человек с таким драйвером не отложит трудную ситуацию, а скорее стоически будет её решать имеющимися средствами. Спеши. Драйверное поведение не приводит человека к цели, скорее наоборот. Человек в этом драйверном состоянии начинает спешить, желая успеть собрать все важные вещи перед поездкой, и в итоге забывает часть нужных вещей или даже самые важные. Именно так выглядит драйвер спеши в действии. Ещё одним примером, иллюстрирующим драйверное поведение спеши, будет ситуация, когда человек объясняет и доказывает, что ему необходимо скорее уйти, чтобы успеть на важное мероприятие, при этом он будет что-нибудь забывать и возвращаться несколько раз. ЛИЧНОСТНЫЕ АДАПТАЦИИ Идея личностных адаптаций принадлежит Полю Вару, которую в последствии дополнил Вейн Джоинс. Личностная адаптация – это стиль восприятия окружающей действительности и себя в ней через чувства, мысли и действия. Личностные адаптации. Новое пособие по пониманию человека в психотерапиии консультировании / Вэнн Джоинс, Иан Стюарт; пер. с англ. Дмитрия Касьянова. — СПб.: Метанойя, 2019 Выделено шесть адаптаций, они существуют на биологической основе и раннем жизненном опыте человека. У большинства людей адаптации не представлены в чистом виде, чаще всего это сочетание двух и более адаптаций. Согласно теории, их можно разделить на две группы: адаптации для выживания - они возникают как ответная реакция на поведение родителей (которое не может быть идеальным) в случае, если они не замечают наши потребности, чрезмерно заняты или непоследовательны. И адаптации для одобрения, они возникают в период от двух до шести лет как реакция для получения одобрения родителей. Сначала перечислим адаптации для выживания: Творческий мечтатель. В этой адаптации ребёнок решает позаботиться о себе сам, отстраниться и не создавать другим проблем. Блестящий скептик. Атаковать и сомневаться - такое решение принимает ребёнок, потому что мир в его глазах выглядит угрожающим. Очаровательный манипулятор. Ребёнок решает: чтобы выжить - необходимо хитрить, опережать и маневрировать. Адаптации для одобрения: Игривый бунтарь. Стремится избавится от давления и опеки, ему хочется самостоятельности и свободы. Ответственный работоголи. Готов работать, творить, создавать, достигать и изнурять себя этой деятельностью. Сверхреагирующий энтузиаст. Человек с такой адаптацией скорее будет радовать других и ориентироваться на чужие эмоции, нежели на самого себя. Личностные адаптации - понятие, суммирующее в себе целый спектр личностных особенностей человека. Сочетание этих особенностей является научно подтверждённым, математически выверенным и позволяющим достоверно предположить ведущее поведение, чувства и мысли клиента в различных жизненных ситуациях. Умение верно и быстро определять клиентскую адаптацию существенно облегчает терапевтическую работу. Более того, знание собственной адаптации или сочетания адаптаций может помочь человеку сделать свою жизнь существенно комфортнее, не прибегая к помощи специалиста. Ниже, с опорой на книгу Венн Джоинса и Иана Стюарта, будут описаны некоторые реакции на аспекты жизни людей каждой из шести личностных адаптаций. Личностные адаптации. Новое пособие по пониманию человека в психотерапиии консультировании / Вэнн Джоинс, Иан Стюарт; пер. с англ. Дмитрия Касьянова. — СПб.: Метанойя, 2019 Творческие мечтатели реагируют на стресс чаще всего отстранением, уходом в свой фантазийный мир, они не активны в решении своих жизненных задач. Клиентам с такой адаптацией необходимо научиться заботиться о себе, проявлять активность по отношению к собственным потребностям, не дожидаясь, что кто-то позаботиться о них. Открытая дверь или область контакта - поведение (бездействие), дверь цель - мышление, а дверь ловушка - чувства. Блестящий скептик: человек с такой адаптацией предпочитает предсказуемость, для него важна упорядоченность. В ситуации стресса он становится агрессивен, подозрителен, может быть ревнив. В работе с таким клиентом необходимо заходить через открытую дверь мышление. Дверь цель будет чувства, а дверь ловушка поведение. Очаровательные манипуляторы - энергичные, яркие активные личности, предпочитающие находится в центре внимания. Им необходимо научиться замечать других и учитывать их потребности и чувства. В работе с такими клиентами необходимо восхититься их умом, но не дать им вас переиграть. В противном случае, они обесценят работу. Открытая дверь у них поведение, скорее манипуляции, дверь цель - чувства, а закрытая дверь или ловушка – мышление. Игривые бунтари всю свою энергию тратят на борьбу с другими. Это может быть конструктивная история про переписывание правил, создание нового, но часто, это борьба ради борьбы, которая становится самоцелью. Открытая дверь у клиентов с такой адаптацией - поведение, дверь цель - чувства и мышление - дверь ловушка. Ответственные работоголики - прекрасные и надёжные товарищи. Их проблема кроется в нежелании принять на веру, что можно ошибиться и продолжать быть Окей. Они законопослушны, исполнительны и стараются (изо всех сил) делать всё идеально, что, конечно же, им не удаётся. Такому клиенту необходимо помочь понять, что он может быть несовершенным. Открытая дверь у них мышление, дверь цель - чувства, а закрытая дверь - поведение. Сверхреагирующие энтузиасты в ситуации стресса драматичны, агрессивны, могут подпадать под воздействие чувств. Клиентам с данной адаптацией необходимо научиться различать факты и отношение к ним. Им нужно научиться не убегать, а оставаться в ситуации, чтобы отстоять свои права. Открытая дверь у них чувства, дверь цель - мышление, закрытая дверь - поведение. ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ Для практического психолога трансактный анализ является мощным, технологичным и надёжным инструментом диагностики и последующей терапевтической работы. Он содержит в себе множество важных методов и методик для понимания различных аспектов прошлого, настоящего и, предположительно, будущего клиента. Выше я перечислил далеко не весь арсенал инструментов, которые, благодаря работе многих исследователей и практиков, обогатили трансактного анализа. В заключении теоретической части дипломной работы сакцентируем внимание на квинтэссенции теоретических и практических результатов работы многих трансактных аналитиков – личностных адаптациях. Личностные адаптации открывают дверь начинающему консультанту в мир индивидуальных особенностей клиента и помогают ему сохранять необходимый вектор терапии. Ошибочное или неточное определение адаптации приводит к не установлению рабочего альянса, топтанию на месте и нередко к разрыву терапевтической работы. В следующей главе будет представлена собственная ситуация работы с клиенткой, когда неверное определение адаптации привело к ошибочной стратегии работы. После первой сессии клиентка несколько раз переносила встречи, демонстрируя неудовлетворённость контактом. Также будет представлен приём, который может помочь начинающим консультантам избегать подобных ситуаций в своей работе. |