Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования Москва форум инфрам 2004

Скачать 2.3 Mb. Скачать 2.3 Mb.

|

|

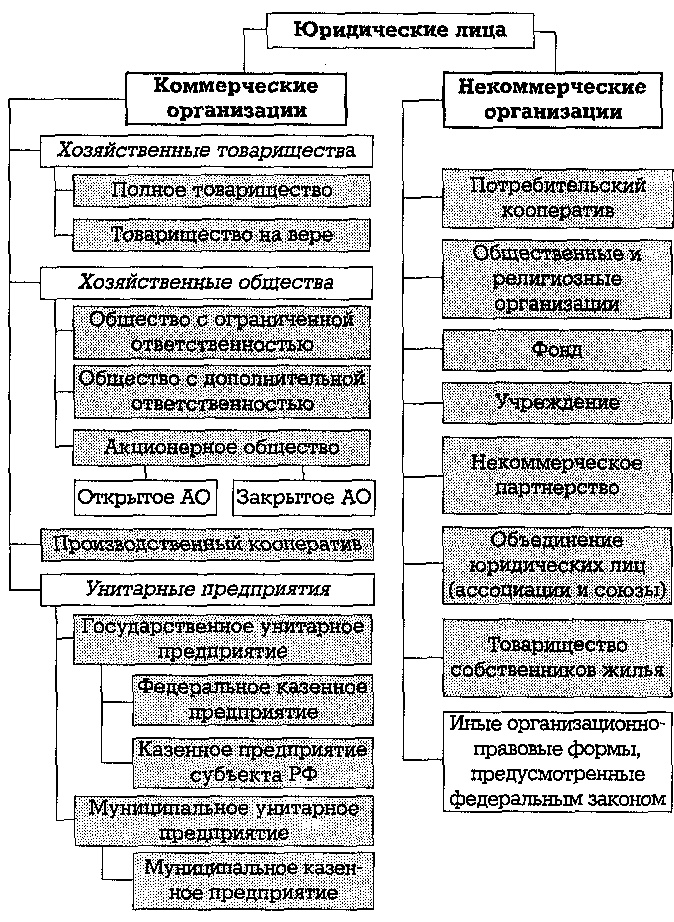

§ 3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, функции. Общественные потребности, обусловившиепоявлениеюридическоголица. Институт юридического лица был известен еще праву Древнего Рима, однако наивысшего своего расцвета он достиг в период становления и развития капиталистического общества. Появление конструкции юридического лица было обусловлено рядом важных потребностей, возникавших у людей при осуществлении хозяйственной и иной общественной деятельности. Основные из них следующие. 1. Потребность в объединении усилий и имущества. Часто достижение тех или иных целей, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности, силами одного человека оказывается невозможным, затруднительным или просто нецелесообразным. Поэтому, если такие цели являются общими для нескольких лиц (например, устройство колодца, ремонт и эксплуатация общего дома, совместное ведение торговли и т. п.), то у этих лиц возникает потребность объединить свои усилия и имущество и совместно действовать для достижения указанных целей. 2. Потребность в аккумуляции (накоплении) крупного капитала. Для осуществления крупномасштабных, дорогостоящих проектов (строительство железных дорог, каналов, зданий и т. п.) или ведения деятельности, постоянно связанной с крупными финансовыми рисками (например, банковской или страховой деятельности), необходимо располагать значительным капиталом. Б связи с этим у предпринимателей появляется потребность уже не только объединить свои средства и усилия, но и привлечь денежные средства множества других лиц (населения). 3. Потребность в юридическом обособлении имущества. Часто люди желают посвятить свое имущество (или его часть) для служения каким-либо общественно-полезным целям (не обязательно коммерческим): научным, образовательным, культурным, медицинским, религиозным и т. п. Для этого собственник должен обособить указанное имущество от всего остального своего имущества, причем так, чтобы оно больше уже не было юридически связано с его личностью, т. е. чтобы, к примеру, его кредиторы не могли обратить взыскание на это имущество, а после его смерти данное имущество не перешло к его наследникам и продолжало служить той же цели, для которой оно было предназначено. Иными словами, задача состоит в том, чтобы выделить, обособить определенное имущество не только фактически, но и юридически. Лишь в этом случае оно может служить общественно-полезным целям, а не интересам отдельных лиц. Такое имущество может быть использовано для стимулирования научно-технического и культурного развития (создание и функционирование научно-исследовательских институтов, музеев, библиотек, школ, учреждение различных стипендий, грантов, премий и т. д.), для удовлетворения религиозных потребностей граждан (создание и обеспечение деятельности храмов, духовных учебных заведений, издание религиозной литературы и т. д.), для поддержки спортивного движения и т. д. и т. п. 4. Потребность в ограничении предпринимательского риска. Та же самая задача - задача обособления имущества - возникает и тогда, когда лицо преследует сугубо коммерческие, предпринимательские цели (т. е. цели извлечения прибыли). Как известно, всякая предпринимательская деятельность основана на риске. Если предприниматель по каким-либо причинам не исполняет своих обязательств, даже не по своей вине (неблагоприятно сложилась конъюнктура, резко упал курс национальной валюты, с рынка исчезли товары, необходимые для исполнения обязательства, партнеры предпринимателя оказались неисправными и не выполнили своих обязательств перед ним, вследствие чего он сам не в состоянии исполнить своих обязанностей, и т. д. и т. п.), он рискует тем, что будет нести ответственность по своим долгам всем своим имуществом, и на все это имущество может быть обращено взыскание в пользу кредиторов. Поэтому вполне естественно желание предпринимателя такой риск ограничить, ввести его в определенные рамки для того, чтобы в случае краха и продажи его имущества по требованию кредиторов за долги «с молотка» не остаться без средств к существованию. Ограничить же предпринимательский риск возможно лишь путем юридического обособления предназначенного для ведения предпринимательской деятельности имущества от остального имущества предпринимателя. Последнее в этом случае будет забронировано от взыскания по любым долгам, возникшим в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, потребность в обособлении имущества может возникать при осуществлении как некоммерческой, так и коммерческой (предпринимательской) деятельности. Для решения всех указанных задач весьма удобной и эффективной оказалась выработанная юриспруденцией конструкция нового, искусственного субъекта права, личность которого вполне самостоятельна и четко отделена от личности его создателей - физических лиц. Поскольку этот новый субъект не отождествлялся с создавшими его людьми (реальными, «физическими» субъектами) и существовал, следовательно, не физически, не материально, а лишь с точки зрения закона, он получил название лица юридического. Конструкция юридического лица продолжает и в наше время оставаться эффективным средством ведения предпринимательской и иной деятельности, служить удовлетворению тех потребностей, которые когда-то обусловили ее появление. В чем же состоит суть этой конструкции и чем объясняется ее жизнеспособность в наши дни? Понятие и признаки юридического лица. Юридическое лицо - это прежде всего организация, т. е. функционально структурированное единство органов. Поэтому одним из признаков юридического лица является его организационное единство. Этот признак выражается в наличии иерархической структуры органов, каждый из которых имеет свою компетенцию. Под органами понимаются структурные единицы, выполняющие определенные функции, связанные с деятельностью организации в целом. Более или менее сложная система органов присуща любой организации. Однако далеко не любая организация может рассматриваться в качестве юридического лица. Не являются юридическими лицами такие, например, организации, как трудовые коллективы предприятий, цеха на заводе, филиалы юридического лица, школьные классы, студенческие группы, многие общественные объединения, большинство воинских подразделений, преступные формирования и т. д., хотя у многих из этих социальных групп имеются, по крайней мере, общее собрание и руководитель, а иногда и иные органы. Таким образом, всякое юридическое лицо представляет собой организацию, но не всякая организация является юридическим лицом. Для того чтобы быть юридическим лицом, организация должна, подобно лицу физическому, обладать правоспособностью, т. е. быть самостоятельным носителем субъективных прав и обязанностей, или, иными словами, субъектом права. Это означает, что организация должна обладать всеми признаками последнего, а именно: 1) иметь собственное наименование, отличающее ее от других субъектов, в том числе от создавших ее лиц (признак индивидуальности) ; 2) иметь возможность обладать обособленным имуществом, которое должно принадлежать самой организации, а не ее учредителям (участникам) (признак имущественной обособленности). Сказанное не означает, что у организации постоянно должны быть в наличии те или иные материальные ценности. В определенный момент времени их может и не быть совсем (например, все имущество продано, а вырученные за него деньги ушли на погашение долгов). Признак имущественной обособленности выражается не в наличии имущества, а в самой способности иметь имущество, обособленное от имущества всех других лиц, в том числе учредителей. Поэтому, если даже у юридического лица нет имущества, оно, тем не менее, продолжает оставаться субъектом права и не утрачивает признака имущественной обособленности; 3) иметь возможность самостоятельно, от собственного имени (а не от имени участников) действовать в гражданском обороте - приобретать гражданские права и обязанности (в частности, путем совершения сделок), осуществлять права и исполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах (признак самостоятельного участия в гражданском обороте); 4) самостоятельно нести ответственность по своим долгам, причем, как правило, всем своим имуществом. Учредители (участники), по общему правилу, не несут ответственности по долгам юридического лица (признак самостоятельной имущественной ответственности). Все указанные признаки субъекта права организация приобретает лишь при условии и с момента ее государственной регистрации в качестве юридического лица. До этого момента есть лишь определенным образом организованная группа лиц (если учредителей более одного), но юридического лица как самостоятельного субъекта права еще не существует. Таким образом, юридическое лицо - это правоспособная организация, т. е. организация, обладающая всеми присущими субъекту гражданского права признаками. С учетом сказанного можно дать и более развернутое определение юридического лица, Юридическое лицо - это имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью организация, которая самостоятельно, от собственного имени выступает в гражданском обороте и несет самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам. В данном определении отражены перечисленные выше признаки юридического лица: 1) организационное единство (этот признак, в отличие от других, характерен только для организаций, а не для всех субъектов права); 2) индивидуальность; 3) имущественная обособленность; 4) самостоятельное участие в гражданском обороте; 5) самостоятельная имущественная ответственность. Правоспособность юридическоголица и его органы. Как известно гражданская правоспособность - это способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. В зависимости от организационно-правовой формы юридического лица (см. об этом ниже), его правоспособность может быть общей (универсальной) или специальной. Общая правоспособность юридического лица - это его способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может иметь организация. Специальная правоспособность - это способность юридического лица иметь только такие гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах. Организации со специальной правоспособностью (о них будет сказано ниже) могут совершать только такие сделки, которые соответствуют целям деятельности, указанным в их учредительных документах. Сделка, совершенная юридическим лицом с выходом за пределы его специальной правоспособности, является недействительной, т. е. из нее не возникает прав и обязанностей. Это вызвано тем, что возможность иметь такие права и обязанности не входит в объем правоспособности данного юридического лица. Свою правоспособность юридическое лицо реализует через органы, под которыми понимаются структурные единицы юридического лица, формирующие и выражающие волю юридического лица в целом. Органы - это не самостоятельные субъекты гражданского права (хотя в их качестве, как правило, выступают граждане), а части юридического лица, поэтому все принимаемые ими решения и все совершаемые ими действия рассматриваются, соответственно, как решения и действия самого юридического лица. Органы могут быть коллегиальными и единоличными. К числу первых относятся, например, общее собрание участников (высший орган большинства организаций, имеющих более одного участника), совет директоров, наблюдательный или попечительский совет, правление, дирекция и др. Единоличными органами являются директор, генеральный директор, президент, председатель правления и др. Поскольку единоличные исполнительные органы, как и любые другие органы, есть часть самой организации, то они непосредственно, без доверенности действуют (в том числе совершают сделки) от ее имени в отношениях с третьими лицами (в отличие от представителей, которые действуют от имени представляемых ими лиц только на основании доверенности). Виды юридических лиц. Существует множество видов юридических лиц. Все они отличаются друг от друга по разным признакам. Чтобы уметь ориентироваться в таком многообразии, необходимо знать классификации юридических лиц. Приведем лишь наиболее важные из них. 1. Прежде всего, в зависимости от целей, ради которых они созданы, все юридические лица могут быть подразделены на две большие группы - коммерческие и некоммерческие организации. К коммерческим организациям относятся юридические лица, основная цель деятельности которых - получение прибыли. Соответственно, некоммерческими организациями признаются юридические лица, для которых извлечение прибыли не является главной целью деятельности. Конечно, предпринимательскую деятельность могут осуществлять и некоммерческие организации, но лишь постольку, поскольку это разрешено их учредителями, служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Однако в любом случае прибыль, полученная некоммерческой организацией, не может распределяться между ее участниками. 2. Далее, все юридические лица можно подразделить в зависимости от их организационно-правовых форм, т. е. от того правового режима, которьот закон устанавливает для различных организаций. Организационно-правовые формы юридических лиц показаны в приводимой ниже схеме (данная классификация совмещена в ней с предыдущей). Собственно организационно-правовыми формами являются только те, наименования которых даны на затемненном фоне. Все остальные наименования указывают не на организационно-правовые формы, а на родовые названия нескольких организационно-правовых форм (например, «хозяйственные общества") либо на разновидности юридических лиц в рамках одной организационно-правовой формы (открытое и закрытое акционерное общество). Следует иметь в виду, что перечень коммерческих организаций, приведенный в схеме, является исчерпывающим. Это означает, что коммерческие организации могут создаваться только в указанных формах. Что касается некоммерческих организаций, то их перечень закрытым не является (на это указывает нижняя правая рубрика в схеме), однако какие-либо иные организационно- правовые формы некоммерческих организаций могут быть предусмотрены исключительно федеральным законом.  Схема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц 3. В зависимости от объема правоспособности юридические лица подразделяются на организации с общей и специальной правоспособностью. Специальной правоспособностью обладают: • все некоммерческие организации; • унитарные предприятия; • некоторые иные, кроме унитарных предприятий, коммерческие организации, специальная правоспособность которых прямо предусмотрена законом с учетом специфики их деятельности. Так, специальной правоспособностью обладают банки, поскольку они в силу прямого указания закона не могут заниматься производственной, торговой деятельностью и страхованием; страховые организации, которые не могут заниматься производственной, торговой и банковской деятельностью, и некоторые другие. Все остальные организации обладают общей правоспособностью, т. е. могут иметь любые гражданские права и обязанности, не противоречащие искусственной природе юридического лица, заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом. Наделение большинства коммерческих организаций общей (универсальной) правоспособностью связано с тем, что основная цель их деятельности установлена непосредственно в законе (п. 1 ст. 50 ГК РФ) и состоит в извлечении прибыли. Столь общее определение цели деятельности коммерческих организаций допускает достижение этой цели практически любыми средствами (видами деятельности), не противоречащими действующему законодательству. Важно отметить, что, в отличие от граждан, предпринимательский статус коммерческих организаций возникает в самый момент их создания, в силу акта государственной регистрации юридического лица. 4. В зависимости от формы собственности на закрепленное за ними имущество все юридические лица делятся на государственные, муниципальные и частные. К государственным и муниципальным организациям относятся: • все унитарные предприятия, которые подразделяются на государственные и муниципальные (в том числе казенные); • государственные и муниципальные учреждения. Имущество, закрепленное за этими организациями, находится, соответственно, в государственной или муниципальной собственности. Юридические лица всех остальных организационно-правовых форм являются частными. Это означает, что закрепленное за ними имущество находится в частной собственности и принадлежит самому юридическому лицу (за исключением частных учреждений, имущество которых остается в собственности учредителя). 5. В зависимости от вида прав юридического лица на принадлежащее ему имущество все организации могут быть классифицированы на: • обладающие имуществом на праве оперативного управления. К этой группе относятся учреждения (любой формы собственности) и казенные предприятия; • обладающие имуществом на праве хозяйственного ведения, К этой категории относятся только унитарные предприятия (государственные и муниципальные), за исключением казенных (последние, как уже было сказано, обладают имуществом на праве оперативного управления); • обладающие имуществом на праве собственности. Собственниками являются юридические лица всех остальных организационно-правовых форм, т. е. все, кроме учреждений и унитарных предприятий. Вклады учредителей, внесенные ими при создании таких организаций, переходят в собственность последних, а учредители утрачивают все права на предоставленное ими имущество. 6. В зависимости от объема имущественных прав участников юридические лица можно подразделить на: • организации, в отношении которых их участники имеют права требования (т. е, обязательственные права). Здесь следует назвать все организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и обществ, а также производственные и потребительские кооперативы. Создавая такие юридические лица, их участники, как отмечалось, утрачивают право собственности на внесенное в качестве вкладов имущество: оно становится собственностью самого юридического лица, Однако взамен участники приобретают, помимо ряда неимущественных прав (права участия в управлении организацией, в том числе путем голосования на общем собрании, права получать информацию о ее деятельности и знакомиться с ее бухгалтерскими книгами и иной документацией), также и некоторые имущественные права. Сюда относится право принимать участие в распределении прибыли (право на дивиденды'), право получить в случае ликвидации организации часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости (право на ликвидационный остаток), а также некоторые другие права, которые различаются применительно к разным видам юридических лиц данной группы {например, право участника общества с ограниченной ответственностью при выходе из ООО получить часть стоимости имущества общества, пропорциональную его доле в уставном капитале); • организации, участники которых обладают правом собственности на имущество организации. Данная группа представлена учреждениями и унитарными предприятиями. Их учредители являются собственниками закрепленного за этими организациями имущества. Разумеется, что собственник, помимо права собственности, имеет также право управлять юридическим лицом, осуществлять контроль за его деятельностью, а также участвовать в получаемой им прибыли; • организации, участники которых ни в отношении самого юридического лица, ни в отношении его имущества не имеют никаких имущественных прав. Данная разновидность юридических лиц представлена общественными и религиозными организациями, фондами, а также объединениями юридических лиц (ассоциациями и союзами). Конечно, участники этих организаций могут обладать в отношении них некоторыми правами, например, правом участвовать в управлении организацией, однако эти права по своему характеру не являются имущественными. Ни права на дивиденды, ни права на часть стоимости имущества организации при выходе из нее участники в данном случае не имеют. Функцииюридического лица Значение конструкции юридического лица для современного гражданского оборота и ее жизнеспособность в течение многих веков определяются теми функциями, которые призвано выполнять юридическое лицо и которые соотносятся с обусловившими его появление общественными потребностями. Вот основные из них. 1. Функция объединения усилий и имущества. Конструкция юридического лица позволяет заинтересованным лицам, имеющим общую цель, объединить свои усилия и имущество и совместно действовать для достижения этой цели. 2. Функция оформления и упорядочения коллективных интересов. Конструкция юридического лица позволяет оформить общие интересы нескольких лиц в волю организации в целом как единого самостоятельного субъекта. 3. Функция аккумуляции (накопления) крупного капитала. Одним из наиболее эффективных способов формирования крупного капитала путем привлечения средств населения является создание открытого акционерного общества. Такое общество создается одним или несколькими учредителями, между которыми распределяются акции общества - ценные бумаги, дающие право голоса на общем собрании и право на получение части прибыли от деятельности организации (дивиденды). Затем объявляется открытая подписка на акции: они распределяются среди неопределенного круга лиц, которые их оплачивают (покупают) и тем самым формируют капитал акционерного общества, необходимый для достижения поставленных перед ним хозяйственных целей. 4. Функция управления капиталом. Капитал требует профессионального управления: только тогда можно рассчитывать на то, что он принесет прибыль. Управление состоит в правильном определении экономической конъюнктуры и таком размещении аккумулированных средств, при котором их общая сумма в конечном счете не только не убывает, но и значительно увеличивается. В рамках юридического лица обеспечить такое профессиональное управление (путем привлечения экономистов, юристов, специалистов в области рынка ценных бумаг, страхования и т. п.) значительно легче. 5. Функция юридического обособления имущества. Конструкция юридического лица позволяет обособить часть имущества Учредителя от всего остального его имущества. Имущество, закрепленное за юридическим лицом, принадлежит самому юридическому лицу, причем, как правило, на праве собственности и учитывается на его самостоятельном балансе. 6. Функция ограничения предпринимательского риска. Данная функция производна от предыдущей и характерна в основном для коммерческих организаций. Ограничение предпринимательского риска - одна из тех целей, которые преследует юридическое обособление имущества. Собственник (учредитель) выделяет из всей своей имущественной массы определенную часть, которую решает предназначить для ведения предпринимательской деятельности, и закрепляет ее за созданной им организацией. Учредитель управляет юридическим лицом, получает прибыль от его деятельности, но не отвечает по его обязательствам или отвечает в ограниченном, заранее определенном размере (в обществах с дополнительной ответственностью, кооперативах). Правда, он рискует стоимостью той части имущества, которую он выделил при создании юридического лица: в случае неудачной предпринимательской деятельности и банкротства последнего он может не вернуть вложенных в дело средств. Однако этот риск, как правило, сполна компенсируется теми выгодами, которые учредитель получает от предпринимательской деятельности юридического лица. Выполнение последним данной функции становится возможным благодаря такому его признаку, как имущественная обособленность, Необходимо помнить, что далеко не все из перечисленных функций присущи каждому юридическому лицу в равной мере. Так, объединение усилий имеет место, главным образом, г хозяйственных товариществах и кооперативах, но совершенно чуждо хозяйственным обществам, участники которых не обязаны принимать в их деятельности личное участие, а должны внести лишь свой имущественный вклад. Юридические лица, имеющие только одного участника, по понятной причине не могут выполнять таких функций, как объединение усилий и имущества (капитала), а также оформление и упорядочение коллективных интересов. Функция ограничения предпринимательского риска характерна в основном для коммерческих организаций, да и то не для всех (например, участники полного товарищества несут ответственность по обязательствам последнего всем своим имуществом). Пожалуй, единственная функция, которую выполняет любое юридическое лицо без исключения - это функция обособления имущества. |