Геология и геохимия. Геология и геохимия нефти и газа. Прозорова. Учебное пособие по дисциплине Геология и геохимия нефти и газа

Скачать 6.77 Mb. Скачать 6.77 Mb.

|

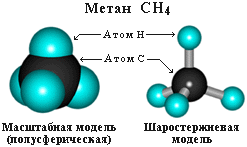

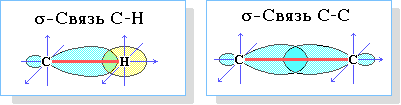

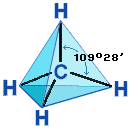

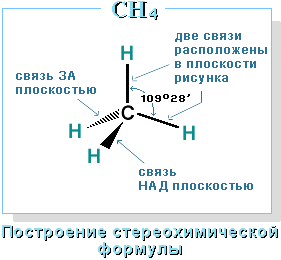

Контроль знаний модуля 1.1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Какие вещества называются каустобиолитами? Назовите основных представителей каустобиолитов битумного и угольного генетического ряда. Назовите общие и отличительные признаки каустобиолитов битумного и угольного генетического ряда. Какие процессы литогенеза обуславливают сближение физических и химических свойств каустобиолитов обоих генетических рядов? В чем заключается суть процессов выветривания каустобиолитов? Что означает термин «нафтиды»? Какова разница между понятиями «нафтиды» и «нафтоиды»? ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ Выделите три общих признака каустобиолитов битумного и угольного генетического ряда: а - преобладание в элементном составе углерода б - эпигенетичное отношение залежей к вмещающей породе в - присутствие гетероатомных кислород- серо- и азотсодержащих соединений г - образование в процессе литогенеза в осадках и осадочных породах д - сингенетичное отношение залежей к вмещающей породе е – образование из рассеянного органического вещества Выделите два отличительных признака каустобиолитов битумного и угольного генетического рядов: а - превращение в результате изменения геохимических условий, температуры и давления б - различная степень концентрации исходного ОВ в осадках в - биогенное происхождение г - различные генетические типы исходного ОВ д - горючесть Какой класс природных битумов соответствует каменноугольной стадии углефикации: а – мальты б – антраксолиты в – кериты г – озокериты д - асфальты Какие два процесса обусловливают сближение физических и химических свойств каустобиолитов угольного и нефтяного генетического ряда: а – карбонизация б – дефлюидизация в – метанизация г – гумификация д – битуминизация Изменение состава и свойств каустобиолитов при гипергенезе идёт по следующим двум направлениям: а – увеличении содержания гетероатомов б – метанизации в – увеличении плотности и вязкости г - карбонизации д – битуминизации е – уменьшении плотности и вязкости Нафтиды - это: а - особая генетическая ветвь природных битумов, не связанная по происхождению с нефтью б - вещества, извлекаемые из горной породы органическими растворителями в - углеводородные газы, нефти и их естественные производные – природные битумы г - группа природных битумов, в составе которых преобладают асфальтово-смолистые вещества Нафтоиды - это: а - вещества, извлекаемые из горной породы органическими растворителями б - углеводородные газы, нефти и их естественные производные – природные битумы в - особая генетическая ветвь природных битумов, не связанная по происхождению с нефтью г - группа природных битумов, в составе которых преобладают асфальтово-смолистые в  ещества еществаСОСТАВ, СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИИ НЕФТЕЙ Цель изучения – получить знание о нефти как сложной коллоидной системе, состоящей из углеводородных и неуглеводородных (гетероатомных) компонентов разного фазового состояния, содержащих биологические метки (хемофоссилии) и способной изменять свой состав и свойства вслед за изменением термобарических и геохимических условий. Задачи – изучить: элементный и компонентный состав; физические свойства; фракционный состав; факторы, влияющие на изменение состава и свойств нефтей. Уметь: определять физические свойства и товарные качества нефтей по их компонентному составу и содержанию: серы, светлых фракций, содержанию масел, содержанию параина; определять фракционный состав нефтей по пределам температур кипения; определять химический тип нефтей по групповому составу. 2.1 Элементный и компонентный состав нефтей Нефть – это сложная коллоидная гидрофобная система, состоящая из углеводородов различного строения и гетероатомных или неуглеводородных соединений (кислородных, сернистых, азотистых и высокомолекулярных металлорганических смолисто-асфальтеновых соединений), которая распространена в породах осадочного чехла и фундамента осадочных бассейнов. Среди углеводородных и неуглеводородных компонентов нефти содержатся так называемые реликтовые структуры или хемофоссилии, которые по своему составу близки к некоторым биологическим веществам или их фрагментам. Обычно нефть имеет черный или темно-коричневый цвет, иногда, при солнечном свете, зеленовато-желтый оттенок и реже она почти бесцветная. При химическом анализе нефти определяют её элементный, изотопный, компонентный и фракционный состав. В нефтях обнаружено свыше 70 элементов таблицы Д.И. Менделеева, которые разделяются на главные и основные элементы, а также на микроэлементы. Главными химическими элементами нефти являются углерод и водород. Содержание углерода составляет 82-87 %, а водорода 12-14 %. В сумме их содержание составляет 96-99 %. Основные элементы представлены кислородом, серой и азотом. Их общее содержание составляет от 0,5 до 2 %, но может достигать 8 % и более, главным образом, за счет серы. Микроэлементы содержатся в количестве от одной десятой до одной десятимиллионной доли процента. В сумме они составляют менее 1 %. Главное место среди микроэлементов занимают металлы - это: ванадий (V), никель (Ni), железо (Fe), цинк (Zn) и другие металлы. Содержатся также и неметаллы - галогены: хлор (Cl) бром (Br) йод (I) и другие элементы-неметаллы: фосфор (P) кремний (Si), мышьяк (Аs). Наибольшим содержанием выделяется: фосфор, до 0,1 %, ванадий (V) - 0,03-0,004 %, никель (Ni) - 0,03-0,05 %, железо (Fe) - 0,012-0,0003 % и цинк (Zn) - 0,0036-0,0004 %. При этом ванадий и никель концентрируются в золе некоторых нефтей в количествах, соизмеримых с их содержанием в промышленных рудах. В изотопном составе соединений нефтей преобладают легкие изотопы элементов. В общем, в нефтях определено около 1300 индивидуальных химических соединений, которые разделяются на две группы: углеводородную, состоящую примерно из 900 индивидуальных УВ и неуглеводородную, состоящую примерно из 370 гетероорганических соединений. В обобщённом виде состав нефтей представлен в таблице 2. Основными компонентами нефти являются углеводороды, которые представлены алкановыми, нафтеновыми, ароматическими и гибридными соединениями. В последнее время в некоторых нефтях обнаружены этиленовые УВ или алкены. Алкановые УВ, они же метановые, парафиновые, алифатические УВ или алканы (Al)соответствуют общей формуле CnH2n+2, где n – количество атомов углерода, которое может изменяться от одного до нескольких десятков. Их содержание в нефтях составляет от 10 до 70 %. Химическое строение простейших алканов – метана, этана и пропана – показывают их структурные формулы, из которых видно, что в алканах имеются два типа химических связей: С–С и С–Н. Образование ковалентных связей в алканах за счет общих электронных пар атомов углерода и водорода можно показать с помощью электронных формул:  Пространственное строение зависит от направленности атомных орбиталей (АО). В углеводородах главную роль играет пространственная ориентация атомных орбиталей углерода, поскольку сферическая 1s-АО атома водорода лишена определенной направленности. Насыщенный атом углерода в алканах связан с четырьмя другими атомами. Каждая из четырех sp3-гибридных АО углерода образует -связи С-Н или С-С.  Четыре -связи углерода направлены в пространстве под углом 109о28', что соответствует наименьшему отталкиванию электронов. Поэтому молекула простейшего представителя алканов – метана СН4 – имеет форму тетраэдра, в центре которого находится атом углерода, а в вершинах – атомы водорода:  Валентный угол Н-С-Н равен 109о28'. Пространственное строение метана можно показать с помощью объемных (масштабных) и шаростержневых моделей.

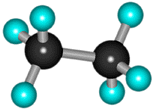

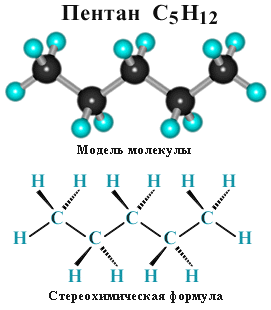

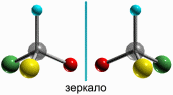

Для записи удобно использовать пространственную (стереохимическую) формулу.  В молекуле следующего гомолога – этана С2Н6 – два тетраэдрических sp3-атома углерода образуют более сложную пространственную конструкцию:  Для молекул алканов, содержащих свыше 2-х атомов углерода, характерны изогнутые формы. Это можно показать на примере н-бутана или н-пентана:  Алканы кроме н-алканов содержат и изо-алканы. При этом среди изо-алканов выделяются изопреноидные алканы, метильные группы СН3, которых имеют регулярное чередование, что видно на примере пристана: (С19Н40): СН3-СН-СН2-СН2-СН2-СН-СН2-СН2-СН2-СН-СН2-СН2-СН2-СН-СН3. | | | | СН3 СН3 СН3 СН3. Если атом углерода в молекуле связан с четырьмя различными атомами или атомными группами, то возможно существование двух соединений с одинаковой структурной формулой, но отличающихся пространственным строением. Молекулы таких соединений относятся друг к другу как предмет и его зеркальное изображение и являются оптическими изомерами или оптическими антиподами:  Молекулы оптических изомеров несовместимы в пространстве (как левая и правая руки), в них отсутствует плоскость симметрии. Таким образом, оптическими изомерами называются пространственные изомеры, молекулы которых относятся между собой как предмет и несовместимое с ним зеркальное изображение. Оптические изомеры имеют одинаковые физические и химические свойства, но различаются отношением к поляризованному свету. Такие изомеры обладают оптической активностью (один из них вращает плоскость поляризованного света влево, а другой - на такой же угол вправо). Различия в химических свойствах наблюдаются только в реакциях с оптически активными реагентами. Оптическая изомерия проявляется в органических веществах различных классов и играет очень важную роль в химии природных соединений. Алканы, содержащие от одного до четырех атомов углерода (С1-С4), при нормальных условиях являются газами, от пяти до 15 (С5-С15) – жидкостями, больше 16 (С16) - твердыми веществами. При этом твердые алканы от С16-С32 называются парафинами, а от С32 и выше церезинами. |