Геология и геохимия. Геология и геохимия нефти и газа. Прозорова. Учебное пособие по дисциплине Геология и геохимия нефти и газа

Скачать 6.77 Mb. Скачать 6.77 Mb.

|

Таблица 2. Состав нефти (В.В. Доценко; 2007)

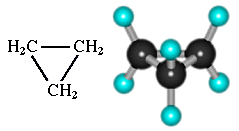

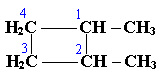

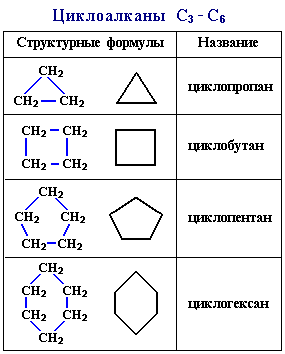

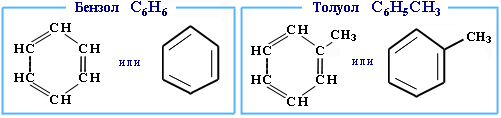

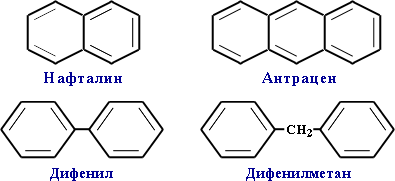

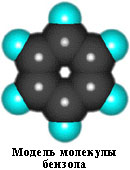

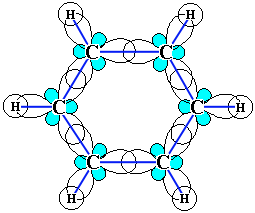

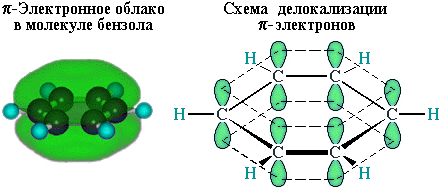

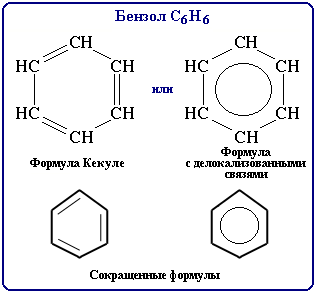

Алканы обладают сильным токсическим и наркотическим действием, особенно нормальные алканы с короткой углеродной цепью. Нафтеновые УВ, они же циклановые, циклоалкановые, циклопарафиновые, полиметиленовые УВ или нафтены (Nf) состоят из замкнутых в цикл метиленовых групп СН2. Атомы углерода в циклоалканах, как и в алканах, находятся в sp3–гибридизованном состоянии и все их валентности полностью насыщены. Простейший циклоалкан – циклопpопан С3Н6 – представляет собой плоский трехчленный карбоцикл:  Остальные циклы имеют неплоское строение вследствие стремления атомов углерода к образованию тетраэдрических валентных углов.  По правилам международной номенклатуры в циклоалканах главной считается цепь углеродных атомов, образующих цикл. Название строится по названию этой замкнутой цепи с добавлением приставки "цикло" (циклопропан, циклобутан, циклопентан, циклогексан и т.д.). При наличии в цикле заместителей нумерацию атомов углерода в кольце проводят так, чтобы ответвления получили возможно меньшие номера. Так, соединение  следует назвать 1,2-диметилциклобутан, а не 2,3-диметилциклобутан, или 3,4-диметилциклобутан. Молекулы циклоалканов содержат на два атома водорода меньше, чем соответствующие алканы. Напpимеp, бутан имеет фоpмулу С4Н10, а циклобутан – С4Н8. Поэтому общая формула циклоалканов СnH2n. Структурные формулы циклоалканов обычно изображаются сокращенно в виде правильных многоугольников с числом углов, соответствующих числу атомов углерода в цикле.  Нафтены имеют моноциклическое би-, три- и полициклическое строение. В моноциклической молекуле может быть от трех до шести метиленовых групп.  Общая формула моноциклических нафтенов имеет вид: CnH2n, а би- и трициклических структур: CnH2n-2 и CnH2n-4 соответственно. Нафтены, кроме моноциклических могут иметь неконденсированное и конденсированное строение. В неконденсированных структурах нафтеновые циклы отделены (изолированы) друг от друга метиленовыми группами (СН2), которых может быть несколько. Смежные структуры конденсированных нафтенов содержат два общих атома углерода и состоят из различных комбинаций пяти- и шестичленных циклов, которые часто содержат также ароматические кольца и алкильные цепи. Нафтены С3-С4 являются газами, С5-С7 жидкостями, С8 и выше – твердыми веществами. Содержание нафтенов в нефтях колеблется в широких пределах, от 25 до 80 %. Среди соединений нефти нафтены наименее токсичны и даже обладают стимулирующим действием на живые организмы. Ароматические УВ или арены (Аr) – это класс УВ, молекулы которых содержат устойчивые циклические группы атомов (бензольные ядра) с замкнутой системой сопряженных связей. Простейшие представители (одноядерные арены):  Многоядерные арены: нафталин С10Н8, антрацен С14Н10 и др.  Термин "ароматические соединения" возник давно в связи с тем, что некоторые представители этого ряда веществ имеют приятный запах. Однако в настоящее время в понятие "ароматичность" вкладывается совершенно иной смысл. Ароматичность молекулы означает ее повышенную устойчивость, обусловленную делокализацией -электронов в циклической системе. Бензол С6Н6 – родоначальник ароматических углеводородов. К  аждый из шести атомов углерода в его молекуле связан с двумя соседними атомами углерода и атомом водорода тремя -связями. Валентные углы между каждой парой -связей равны 120. Таким образом, скелет -связей представляет собой правильный шестиугольник, в котором все атомы углерода и все -связи СС и СН лежат в одной плоскости: аждый из шести атомов углерода в его молекуле связан с двумя соседними атомами углерода и атомом водорода тремя -связями. Валентные углы между каждой парой -связей равны 120. Таким образом, скелет -связей представляет собой правильный шестиугольник, в котором все атомы углерода и все -связи СС и СН лежат в одной плоскости: р-Электроны всех атомов углерода взаимодействуют между собой путем бокового перекрывания соседних 2р-АО, расположенных перпендикулярно плоскости -скелета бензольного кольца. Они образуют единое циклическое -электронное облако, сосредоточенное над и под плоскостью кольца.  Все связи СС в бензоле равноценны, их длина равна 0,140 нм, что соответствует промежуточному значению между длиной простой связи (0,154 нм) и двойной (0,134 нм). Это означает, что в молекуле бензола между углеродными атомами нет чисто простых и двойных связей (как в формуле, предложенной в 1865 г. немецким химиком Ф.Кекуле), а все они выровнены (делокализованы). Поэтому структурную формулу бензола изображают в виде правильного шестиугольника (-скелет) и кружка внутри него, обозначающего делокализованные -связи:  Формула Кекуле также нередко используется, но при этом учитывается, что она лишь условно передает строение молекулы. Арены моноциклические, би-, три- и полициклические представлены на рисунке (рис. 3). Арены, по сравнению с алканами и нафтенами содержатся в нефти, как правило, в меньших количествах, в основном от 10 до 25 %. Иногда их содержание достигает 50 %. Ароматические УВ являются наиболее токсическими компонентами нефтей. Например, при концентрации в воде всего 1% они убивают все водные растения. Гибридные УВ. В молекулах УВ гибридного (смешанного) строения находятся различные структурные элементы: ароматические кольца, нафтеновые циклы и алкильные цепи (см. рис. 3). Сочетание этих структурных элементов может быть самым разнообразным. Гибридное строение в нефтях имеет от 20 до 50 % высокомолекулярных УВ. Этиленовые УВ или алкены, олефины. Это - непредельные (ненасыщенные)УВ с открытой цепью, в молекулах которых между углеродными атомами имеется одна двойная связь. Как и предельные УВ, алкены образуют свой гомологический ряд с общей формулой CnH2n. Простейшим представителем этого ряда и его родоначальником является этилен С2Н4 (Н2С=СН2). Алкены обнаружены во многих образцах нефтей только в конце ХХ века в количестве до 8-10 %. Образуются они в результате радиолитического дегидрирования алканов при воздействии естественного радиоактивного излучения в недрах. Неуглеводородные компоненты нефти являются производными углеводородов и разделяются на две группы. В  первую группу входят гетероорганические соединения, которые описываются точной химической формулой. Называются они по содержащемуся или преобладающему в них гетероатому и представлены сернистыми, кислородными и азотистыми соединениями. первую группу входят гетероорганические соединения, которые описываются точной химической формулой. Называются они по содержащемуся или преобладающему в них гетероатому и представлены сернистыми, кислородными и азотистыми соединениями.Во вторую группу веществ входят высокомолекулярные соединения, структура которых сложна, и поэтому определяется неоднозначно. Эта группа представлена смолами и асфальтенами или смолисто-асфальтеновыми веществами (САВ). С  молы и асфальтены - это высокомолекулярные конденсированные циклические структуры, которые содержат гетероатомы и боковые алкильные цепи, состоящие из одновалентных радикалов: метила (СН3), этила (С2Н5), пропила (С3Н7) и других. молы и асфальтены - это высокомолекулярные конденсированные циклические структуры, которые содержат гетероатомы и боковые алкильные цепи, состоящие из одновалентных радикалов: метила (СН3), этила (С2Н5), пропила (С3Н7) и других.Смолы имеют молекулярную массу от 500 до 2000 единиц и обладают хорошей растворимостью в органических растворителях и УВ. Асфальтены – это продукты конденсации нескольких молекул смол, поэтому они являются твердыми веществами с кристаллоподобной структурой и не растворяются в алканах. Их молекулярная масса лежит в пределах от 1000-5000 до 10000 единиц. Однако имеются сведения, что она может доходить до сотен тысяч и даже миллионов единиц. Сернистые соединения. В нефтях содержится более 250 индивидуальных органических и неорганических соединений, содержащих серу. Неорганические соединения представлены элементной серой – S и сероводородом - H2S. Основное количество серы, от 70 до 90 %, связано со смолами и асфальтенами. Пределы изменения концентраций серы в элементном составе нефтей очень широки: от сотых долей процента до 6-8 %, и более. Сернистые компоненты нефтей разделяются на агрессивные и неагрессивные соединения. Присутствие агрессивных соединений весьма нежелательно, так как они активно корродируют металлы, являются сильнейшими каталитическими ядами, экологически опасны и придают нефти неприятный запах. Например, нефть Ишимбайского месторождения, содержащая 3,4 % серы, вызывает коррозию нефтепромыслового и нефтезаводского оборудования, выполненного из углеродистой стали, со скоростью 6,88 мм в год. Агрессивная сера представлена органическими и неорганическими соединениями, которые обладают кислотными свойствами. К ним относятся: элементная сера - S, сероводород - H2S, и меркаптаны - тиолы и тиофенолы. К неагрессивным сернистым соединениям относятся сульфиды, дисульфиды, тиофан, тиофен и тиопиран – С5Н10S. Кислородные компоненты нефтей представлены 70 индивидуальными соединениями кислого и нейтрального характера, которые содержат кислород в виде различных функциональных групп: гидроксила (-ОН), карбоксила (-СООН), карбонила (>СО), метоксила (ОСН3), оксигрупы (=О), пероксигруппы (-О-О-) и других. Кислород содержится в нефти в элементном составе в количестве от 0,05 до 3,6 %, что соответствует примерно от 0,5 до 36 % кислородных соединений. Соединения кислого характера представлены кислотами и фенолами. Кислоты имеют различное строение: алифатическое (Аl-СООН), нафтеновое (Nf-СООН или Nf-(СН2)n-СООН), в том числе и стероидное строение, а также ароматическое и гибридное строение. Кроме фенола С6Н5ОН в нефтях присутствуют его гомологи, содержащие до шести конденсированных колец. Кислородные соединения нейтрального характера представлены спиртами, алифатическими и циклическими кетонами и пероксидами. Азотистые компоненты нефтей составляют более 50 индивидуальных соединений, которые разделяются на три группы. Первая группа - это азотистые основания, которые реагируют с кислотами, образуя органические соли, поэтому сравнительно легко выделяются из нефти. Представлены они ароматическими гетероциклами: пиридином (С5Н5N), анилином (С6Н5NН2), хинолином (С9Н7N), акридиномом (С13Н9N) и их гомологами. Вторая группа - это нейтральные соединения, которые представлены ароматическими гетероциклами: пирролом (С4Н4NН), индолом (С8Н6NН), карбазолом (С12Н8NН) бензокарбазолом (С16Н10NН), а также их гомологами и производными. Третья группа - это порфирины, которые представляют собой сложные циклические металлоорганические азотсодержащие соединения. Содержание азотистых соединений в нефти обычно не превышает нескольких процентов от её состава, а концентрация азота в элементном составе нефти находится в пределах от 0,01 до 1,7 %. Реликтовые соединения или хемофоссилии. Эти соединения представляют особую группу веществ, которые одновременно присутствуют в углеводородном и в неуглеводородном составе нефтей, а также в ОВ осадочных пород. Р  еликтовые химические соединения по своей структуре близки к некоторым биологическим веществам или их фрагментам: стероидам, терпенам и терпеноидам, порфиринам (хлорофилл, гем крови), аминокислотам и другим. Ниже на рисунках представлены химическая структура ванадилпорфирина, присутствующего в неуглеводородном составе нефтей еликтовые химические соединения по своей структуре близки к некоторым биологическим веществам или их фрагментам: стероидам, терпенам и терпеноидам, порфиринам (хлорофилл, гем крови), аминокислотам и другим. Ниже на рисунках представлены химическая структура ванадилпорфирина, присутствующего в неуглеводородном составе нефтей и  его предшественника – хлорофилла. его предшественника – хлорофилла.Хемофоссилии являются устойчивыми соединениями, поэтому они почти в неизменном виде поступают из химических остатков организмов в осадки, сохраняются при литогенезе и переходят в состав нефтей. В ходе литогенеза в строении этих биологических веществ происходит небольшая перестройка углеродной структуры молекул и потеря функциональных групп. Поэтому хемофоссилии несут информацию об условиях образования и преобразования нефтематеринского ОВ и заключающих их осадков и горных пород. Из УВ к хемофоссилиям относятся высокомолекулярные нормальные и изопреноидные алканы, а также полициклические нафтены, а из неуглеводородных компонентов нефти - порфирины, амиды кислот. 2.2 Физические свойства и фракционный состав нефтей Физические свойства нефти косвенно отражают её химический состав и определяют товарные качества нефти. Они учитываются при составлении технологической схемы эксплуатации залежей, проектировании нефтепроводов. Диэлектрические свойства нефти и её способность люминесцировать используются при проведении поисково-разведочных работ. Плотность нефти определяется ее массой в единице объема. В нормальных условиях она лежит в пределах от 0,73 до 1,04 г/см3. В условиях залежи нефть содержит растворенный газ и отличается более высокой температурой. Поэтому в недрах плотность нефти меньше, чем в стандартных условиях от 15 до 40 % и более и может составлять всего 0,3-0,4 г/см3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||