Каган М.С. Философия культуры. Учебное пособие. СанктПетербург 1996 г

Скачать 2.7 Mb. Скачать 2.7 Mb.

|

|

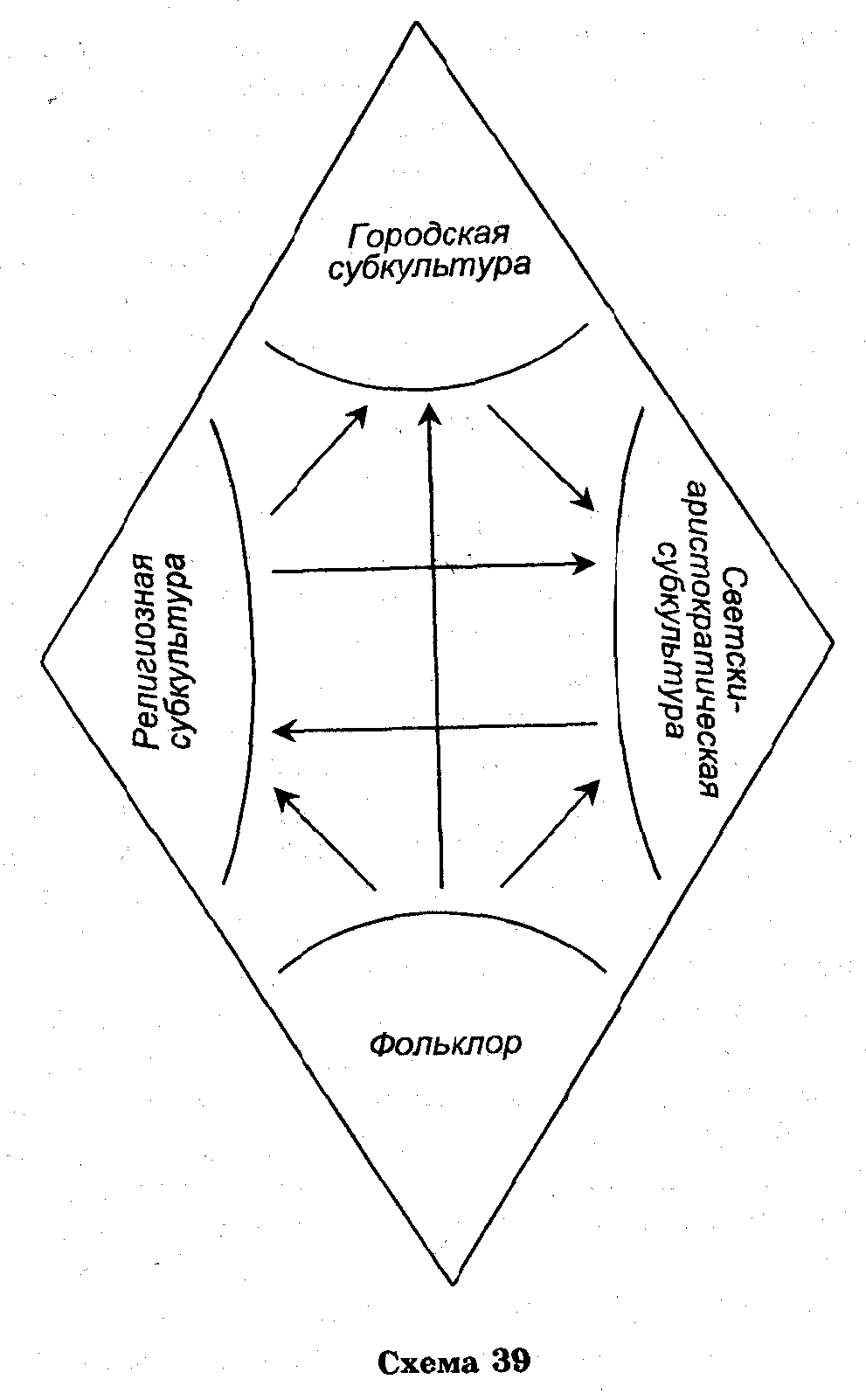

из главных маркирующих признаков цивилизации; тогда земледельческий быт становится маргинальным, крестьянская культура — фольклор — периферийной, в лучшем случае "подпитывая" своими живительными, сохраняющими непосредственное ощущение связи с природой соками культуру города. В эстафете культурного развития человечества жезл передан городу, и передан безвозвратно. Начало выхода города на арену истории культуры было положено именно в Древней Греции, которая, в силу целого комплекса обстоятельств, избрала третий путь движения от своего крито-микенского "архетипа", т. е. передала системообразующую роль в культуре ремеслу. В древневосточных империях города выполняли преимущественно политико-организационные и культово-организационные функции, а основой культуры, ее практической и духовной почвой оставалось земледельческое хозяйство. Античный же полис — "город-государство" — тип поселения, определивший особый путь развития культуры после неолитической революции стал прежде всего концентрированным носителем ремесленного производства во всем многообразии его форм и органы”. затором торговых связей товаропроизводителей с покупателями из других городов и других стран. Тем самым город направил развитие культуры по иному руслу, открыв человечеству неограниченные возможности прогресса. В самом деле, только ремесленно-торговому городу нужно было не мифологически-фантастическое осмысление мира, а трезвое, рациональное знание — прежде всего знание законов реального бытия природы, и конкретно-научное, и математическое, и натурфилософское; эти три формы познавал тельной деятельности и стали активно развиваться в древнегреческих городах, сделав их родиной европейской научной и философской мысли. И только городской культуре нужно” было широкое распространение письменности, несравненно более совершенной, нежели иероглифическое письмо или клинопись древневосточных культур, а тем самым и новая система образования, выходящая за пределы храмового приобщения к тайнам культа. Наконец, именно ему необходима была новая, неизвестная государствам кочевых скотоводов и воинов, как и оседлых земледельцев, демократическая организация общественной жизни. Свою практическую деятельность греки назвали словом "техне", вошедшим в лексикон всех европейских народов, — оно означало, по Аристотелю, "единство опыта и знания", то есть охватывало всю преобразующую природу созидательную активность людей, осуществляемую умело, мастерски, искусно — так, как может созидать только человек, по греческой же терминологии, "свободнорожденный" — ведь только свобода открывает перед людьми возможность накапливать новый опыт и новые знания, неизбежно изменяющие сложившееся и устоявшееся, традиционное и канонизированное, а прежде всего — мифологически-фантастическое. Обретение такого сознания и самосознания явилось еще неизвестной человечеству основой культуры, выраженной в двух формулах — в гиперболе художника: "Много в природе сил, но сильней человека нет" (Софокл) и в тезисе философа: "Человек есть мера всех вещей" (Протагор). Сами боги в греческой мифологии стали "идеальными людьми", воплощавшими в обобщенно-типизированном виде все прекрасные (как, впрочем, и все отвратительные) человеческие качества — именно человеческие, а не звериные и не божественно-сверхчеловеческие. Вытеснение животных людьми из "населения" мифологических миров могло произойти лишь тогда, когда развитие материальной практики позволило человеку осознать свое кардинальное отличие от всех других живых существ, свою творческую силу, превосходящую физическую силу зверя, и свою свободу действий, более ценную, чем циклическое возрождение лишенного свободы растения. Так появляется у греков понятие "пойезис" — творчество; в этом культурном контексте новый смысл получило понятие "закон": к его онтологическому значению — "законы природы" — добавилось юридическое — "человеческое установление" (эти два значения оно сохраняет и поныне). В этой связи чрезвычайный интерес — не только историка искусства, но и культуролога — представляет рождение портрета. У истоков своих искусство вообще не знает изображения человека, ибо он еще не осознает своей деятельной мощи и, следовательно, необходимости своего художественного "удвоения" и права на него; человек входит в искусство в палеолитической скульптуре, гравюрах и росписях, в схематическом обозначении жизненных функций "женщины вообще" и "охотника вообще", поскольку его самосознание формировалось как "мы-сознание", а не личностное "сознание", — индивид не выделялся из родоплеменной общности и его индивидуальность не имела общественной ценности; не знает ее и искусство скотоводов-воинов, реальное бытие которых не могло заставить их ценить человеческую личность; только в древневосточной земледельческой культуре появляется портретное изображение конкретного человека — либо царствующей персоны, фараона, либо умершего, согласно догмам заупокойного культа, который требовал создания "дубликата" того, кто ушел в "лучший мир", в виде пластической маски или живописного файюмского портрета. Рождение этого жанра отразило, таким образом, первые шаги становления личности как позитивно оцениваемого обществом и культурой уникального проявления родовых качеств человека. Радикально иной оказалась ситуация в античной культуре, которая, раскрыв перед "свободнорожденным" широкие возможности проявления и развития его творческих сил, открыла ему глаза на собственную ценность и породила неизвестную ни земледельцам, ни скотоводам высокую самооценку конкретного человека; ее-то и запечатлевал новый жанр скульптуры — портрет. Все же главной задачей античного искусства, даже в Риме, где портрет получил чрезвычайно широкое развитие, отражая процесс углубления и расширения процесса "индивидуации" представителей высших слоев общества, оставалось воссоздание идеально-обобщенных черт реального человека и очеловеченного Бога. Хотя единство стиля в изображении богов и людей возвышало человека, приравнивая его к богам, — не говоря уже о предоставленной эллинскими мифами земной женщине возможности зачинать от Бога и рожать Героев (прообразы непорочного зачатия Девы Марии), путь, по которому шла античная культура, не выводил ее, как и культурные дороги скотоводов и земледельцев, за пределы господства мифологического сознания в его языческой форме, а тем самым не вел к разрушению ее традиционного характера. Это значит, что все три пути были разными вариантами одного переходи ного этапа истории культуры, в разных формах и с разной степенью перспективности "проигрывавшими" специфические варианты движения к более сложной и более совершенной организации жизни людей на Земле, чем уходившая а прошлое первобытность. Общность всех этих трех переходных форм культуры проявилась и в однородности сложившихся в каждой из нихпринципов сознания и поведения, организации бытия и быта, норм вкуса и стиля, ибо дифференциация общества не достигла еще такой степени, при которой могли бы сложиться существенно различные субкультуры. Разноликость культур на этой переходной ступени была обусловлена, как и прежде, только этнической, а не социальной разнородностью человечества, и фактор этот сохранял свое значение, в частности, благодаря разноплеменному составу рабов. Ситуация — радикально изменится на следующей ступени истории в эпоху феодализма. 4 Развитие европейской культуры в направлении, открытом античной городской цивилизацией, было прервано разрушительным воздействием внешних, а не внутренних сил — завоеванием Европы варварами-кочевниками, на тысячу лет отодвинувшим торжество заложенных в ней потенций. Парадоксальность хода истории состоит, однако, в том, что победа эта оказалась пирровой — кочевники превратились в оседлых земледельцев, а разрушенные античные города постепенно возрождались и начинали играть все большую роль в складывавшемся здесь новом типе культуры — роль цивилизатора варваров; в конечном счете именно город вернул феодальное общество на тот путь, который начала прокладывать античная цивилизация. То, что земледельческое хозяйство было более прогрессивной формой и материальной, и духовной, и художественной культуры по сравнению с кочевым скотоводством, надолго сделало его господствующим способом существования и в Европе, и в Азии; на его основе выросли новая политическая надстройка и новые варианты религиозного сознания — христианского в Европе, во всех его вариантах (католическом, протестантском и православном), мусульманского и буддийского на Востоке, новые типы нравственности, художественного творчества, философской мысли. При всех особенностях множества ее региональных, национальных, провинциальных модификаций — а они были весьма значительными в условиях разобщенного существования популяций в средние века, слабом развитии коммуникаций и преобладании враждебности народов над их взаимным влечением, военных конфликтов над торговыми и духовными связями — культура феодализма обрела определенную, ста бильную и достаточно жесткую инвариантную структуру, позволяющую рассматривать ее как новый этап истории культуры, плод длительного переходного периода, заполненного поисками оптимального способа организации жизни людей после распада аморфно-синкретичного и примитивного первобытного бытия. Такое понимание места феодальной культуры в истории проистекает не только из уровня ее самоорганизации — мы рассмотрим его сейчас специально, — но из необходимости данного типа культуры в ходе развития всех народов земного шара, как и культуры первобытной, тогда как каждый из трех вариантов движения от первобытности к феодализму был факультативен, необязателен, что и выявляет их переходный характер. (Возможно, следует подчеркнуть, что различие между "переходным" и "устойчивым", условно говоря, состояниями культуры не имеет никакого ценностного смысла, не означает, что один из них лучше или хуже другого.) Первым отличительным признаком того типа организации жизни феодального общества, который выработало человечество, является неизвестная прошлому строгая расчлененность и иерархичность форм жизни и сознания разных социальных слоев, лишившие культуру былой однородности (разумеется, однородности в пределах того пространства, которое у каждого народа считалось "культурным", на основе оппозиции "мы — они"); соответственно культура впервые в истории предстала как система субкультур: в ней четко различаются четыре автономные — при всех их соприкосновениях и подчас взаимных влияниях — субкультуры таковы "культура храма и монастыря", "культура замка и дворца", "культура села и хутора" и "культура средневекового города". Общую конфигурацию феодальной культуры можно представить в виде вытянутого по вертикали ромба, в левом и правом углах которого расположены религиозная и светски-аристократическая субкультуры, в нижнем углу — фольклор, то есть народная субкультура, и в верхнем — субкультура бюргерская (см. схему 39). Подобное пространственное расположение этих субкультур в схеме не произвольно — оно фиксирует их реальное соотношение в исторической жизни феодального общества: поскольку вертикальная ось обычно представляет диахрониические отношения, а горизонтальная — отношения синхронические, постольку расположение фольклора внизу, а бюргерской субкультуры наверху выявляет историческую связь первой с архаическим прошлым, с земледельческой и\или  скотоводческой культурами переходного времени, а положение бюргерской субкультуры наверху говорит о ее связи с будущим — ведь именно здесь зародился грядущий (ренессансный) тип культуры; что же касается субкультур религиозной и светски-аристократической, то они, рядоположенные и дополнявшие одна другую, представляли системообразующие силы феодальной культуры, выражая ее собственное и специфическое содержание. Сказанное означает, что решительно неправомерно широко распространенное сведение средневековой культуры к одним только ее религиозным проявлениям — католическому или православному, мусульманскому или буддийскому. При всей мощности этого аспекта феодальной культуры и его влияния на все другие ее сущность и типологические черты состоят именно в том, что она не однородна, а четырехосновна, ибо религиозное наполнение ее содержания не исчерпывает, но противоречиво уживается в нем и напряженно взаимодействует с тремя другими ее подсистемами. О средневековом фольклоре (имея в виду точный смысл данного понятия — "народная культура", а не одно поэтически-музыкально-танцевальное творчество, о чем говорилось выше) в нашем кратком типологическом исследовании нужно сказать лишь то, что стабильность образа жизни и труда крестьян вела к консервации тех принципов, на которых строилась первобытная культура: фольклор зиждется на синкретизме материально-духовно-художественной деятельности, на вплетенности эстетического сознания в целостно-недифференцированное — познавательно-ценностное, эмоционально-рациональное — отношение крестьян к природе, на категориальной аморфности их эстетического сознания и морфологической аморфности их художественной практики. Разумеется, став подсистемой феодальной культуры, фольклор не мог не испытывать влияния завоевывавшего господство и крайне репрессивного нового религиозного сознания, как и влияния новых экономических отношений, исходящих из города, и, конечно же, влияния эстетических требований обитателей феодальных замков, чей досуг должны были заполнять крепостные и бродячие артисты, жонглеры, музыканты, скоморохи... Чем активнее развивался этот процесс на протяжении тысячи лет, тем менее "чистым" оказывался фольклор, но одновременно тем сильнее сам он влиял на другие подсистемы феодальной культуры (вспомним хотя бы обращение к фольклору деятелей русской культуры — А. Пушкина, А. Кольцова, М. Глинки, Н. Римского-Корса-кова, членов абрамцевского и талашкинского объединений художников). Религиозная и светская субкультуры сосуществовали в средние века и причудливо пересекались, противоборствуя и воздействуя одна на другую. Духовной основой обеих остается мифологическое сознание, хотя и отличавшееся от его языческих предшественниц и само получившее разнообразные формы — и конфессиональные, и историко-политические. Тем самым сознание сохраняло здесь сложившуюся в древности иерархическую структуру, порожденную расчленением всего сущего и мыслимого на ценностно-противостоя-щие в культурном пространстве "верх" и "низ" — небесный и земной, божественный и человеческий, идеальный и реальный, сверхъестественный и естественный, вечный и смертный, героический и эгоистический, трагедийный и комический, отрешенный от мира и мирской, сеньориальный и вассальный, военный и трудовой, сверхчувственный и созерцательный, обращенный к вере и доступный разуму, общий и частный и т. д. и т. п. Антитеза духовного "верха" и телесного "низа", так ярко описанная М. Бахтиным в анализе "смеховой культуры" средневековья, — лищь один из аспектов этого всеобщего понимания мира во всех аспектах его рассмотрения — религиозном, философском, политическом, юридическом, нравственном, эстетическом. Искусство, реализуя свою способность моделировать строение культуры, блестяще решало эту задачу, выработав различные варианты символического способа изображения — региональные, национальные, провинциальные, — инвариантом которых было такое воспроизведение реального, земного, материального, телесного, единичного, конкретного, зримого, человеческого, которое отсылало бы восприятие, переживание, понимание к потустороннему, невидимому и рационально непостижимому, мистически-духовному. Такой "вертикализм" сознания обнажает его аксиологическую доминанту, т. е. признание безусловного первенства ценности перед знанием; наиболее последовательным способом организации такого типа сознания является религия, подчиняющая себе и политическую, и правовую, и нравственную, и эстетическую, и художественную идеологии и ставящая жесткие рамки деятельности разума, обращенного к познанию реального мира мышления, его высшего достижения — науки и опирающегося на познание действительности философского умозрения. Естественно, что культура, формирующаяся на такой духовной основе, сохраняла традиционный характер, более того — доводила традиционность до степени каноничности, то есть закрепленности в теоретическом дискурсе — в священных текстах мировых религий, писаниях отцов церкви, постановлениях Соборов и светских юридических документах, требовавших безоговорочного признания и неуклонного исполнения. Традиционно-канонизированный характер этой культуры был особенно органичным и устойчивым потому, что в обеих своих ипостасях — религиозной и светской — она была непродуктивной, непроизводящей, и потому доминировала в ней не предметная деятельность, а общение; оно было этикетным общением, т. е. формализованным и канонизированным в этой его структуре, и выступало в четырех основных формах — в обряде, в игре, в молитве и в искусстве. Две первые — родственны и противоположны: родственны потому, что обряд есть своего рода игра, противоположны потому, что обряд — это "игра всерьез", оформляющая некие жизненно-практические действия, а не условно их воспроизводящая. Потому религиозное сознание опредмечивается именно и только в обрядовых формах, отвергая игру как занятие, уводящее от общения с Богом к общению человека с человеком, а светская аристократическая культура свободно соединяет обрядовое оформление всех политических, дипломатических, юридических актов с игровой организацией досуга, приносящей положительные эмоции. Что же касается молитвы и искусства, то и их отношение амбивалентно: и она, и оно являются формами квазиобщения, т. е. общения с вымышленным партнером (мифологическим или художественным персонажем), однако молитва предполагает реальное существование данного персонажа и его способность слышать обращенное к нему молитвенное слово, а искусство уподобляет наш контакт с Гамлетом или Джокондой общению зрителя (читателя, слушателя) с самим собой (феномен "самообщения", "внутреннего диалога"). Поэтому религиозная культура превращала искусство в орудие молитвы и никакого другого не признавала, а в культуре светски-аристократической с ним происходила противоположная метаморфоза — оно превращалось в разновидность игры, развлечения, услады зрения, слуха, воображения. Едва ли наиболее радикальным отличием этого нового" типа культуры от всех предшествущих стало проистекавшее' из коренных основ всех мировых религий и противопоставившее их всем формам язычества, в особенности греко-римской, изменение отношения к эстетическим ценностям и к художественному творчеству. Поскольку эстетическое отношение человека к миру по самой своей психологической природе противоположно дискриминации земного, материального, конкретного, чувственного, постольку мистико-экстатическое душевное устремление от этого мира в иной, потусторонний и сверхчувственный, подавляло и вытесняло эстетическое отношение к действительности — самоцельное и бескорыстное наслаждение — реальностью природной, телесно-человеческой, вещественной. Вполне закономерно поэтому, что Блаженный Августин, осмысляя собственный духовный опыт с позиций ортодоксально-христианских, определил "филокалию" (любовь к красоте) как "соблазн похоти", требующий решительного и безжалостного преодоления в душе истинного христианина (иначе понимая христианство, но рассуждая аналогичным образом, к подобным выводам придет впоследствии и Лев Толстой); отсюда вырастали теория и практика аскезы: отшельничество и монашество, самобичевание и самосожжение религиозных фанатиков. Трудность положения заключалась, однако, в том, что религиозный обряд должен был быть привлекательным для возможно более широкой массы верующих, а значит, должен был вызывать эстетические эмоции — удовольствие, радость встречи с прекрасным и возвышенным, "катарсис" от переживания трагического в жизни Христа или святого. Религиозная субкультура оказывалась, таким образом, в клещах противоположных установок, порождая, как свидетельствует история средневековой эстетики, напряженные и безрезультатные поиски способа разрешения этого противоречия (один из таких способов — идущее от Плотина софистическое разделение самой красоты на "низшую" и "высшую" как "чувственную" и "сверхчувственную", которая объявляется свойством божественного мира; но в том-то все и дело, что "сверхчувственная красота" невозможна, красота по определению, по сути своей есть ценностное свойство, улавливаемое созерцанием и основанным на нем переживанием). Аналогичная ситуация складывалась в отношении мировых религий к художественному творчеству: с одной стороны, церковникам было ясно, что именно и только образный язык искусства способен адекватно воссоздать религиозный миф и обеспечить его эмоциональное воздействие; но ясно было и то, что образность искусства влечет за собой материализацию того, что по сути религиозного мифа имматериально; поэтому отелеснивание духовного, представление божественного как земного, потустороннего как посюстороннего неизбежно профанировало, опошляло религиозный миф, лишая его мистической сверхчувственности. Противоречие это разрешалось по-разному: иудаизм и мусульманство попросту запретили изображение как таковое не только божественного, но и земного мира, и ограничили искусство использованием неизобразительных — словесно-музыкальных, жестомимических и архитектонически-орнаментальных форм; полуязыческий буддизм сохранял мощные средства изображения мифологических представлений, как и католицизм, и раскрывал перед изобразительными искусствами самые широкие возможности наглядного представления мифов, хотя и обусловливая это жесткими требованиями условно-символических, а не реалистических изобразительных систем; православие в Византии и в Древней Руси вело длительный ожесточенный спор "иконоборцев" и "иконопочитателей", завершившийся победой последних, а протестантизм отказался от изобразительного роскошества католицизма и православия, но не мог не сохранить минимально необходимые для обряда художественные формы. Опыт истории религии показывает, что во всех разновидностях религиозной обрядности неустраним был образный язык напеваемого слова, из которого строились молитва и язык жеста, сопровождающий молитву паралингвистическими, как называют их сегодня ученые, средствами — поклонами, мимикой, символическими жестами (о том, сколь существенен для религии этот язык, свидетельствует, например, яростный спор православных людей о том, двумя или тремя перстами следует креститься). В целом художественная деятельность попала под жесткий контроль религиозной власти, которая безжалостно карала за любое отклонение от канонической трактовки мифологического сюжета и апробированных принципов формообразования. Неудивительно, что религиозная эстетика вообще не считала деятельность художника творчеством — в нем видели разновидность ремесла, и мастер был либо монахом, работавшим в монастырской мастерской, либо принадлежал к определенному цеху, выполняя заказы церкви по предлагаемым ею программам и под ее контролем. Во всяком случае, при том или ином отборе художественных средств и тех или иных требованиях к стилю религиозная субкультура сохраняла искусство как основной способ воплощения мифа и организации обрядового действа, а теоретические средства теологии, богословия и организационные действия церкви (и подобных ей организаций в нехристианских конфессиях) имели лишь второстепенное значение по сравнению с языком искусства, осуществлявшего прямое общение верующего с Богом. Отсюда — парадоксальность положения искусства в религиозной субкультуре: оно несамостоятельно, оно подчинено требованиям религиозного, а не эстетического, сознания, его формообразующие возможности жестко ограничены, и в то же время оно достигает удивительной художественной силы, создает художественные ценности, глубоко переживаемые не только теми, кто разделяет данную веру, но и носигелями иных религиозных воззрении и людьми неверующими; это может быть объяснено только тем, что сила искусства как искусства — в его духовной наполненности и соответственно эмоциональной выразительности и "заразительности", как называли это Ж.-М. Гюйо и Л. Толстой; когда религиозное сознание давало художественному творчеству подобное содержание, искренне и истово воплощавшееся архитекторами, скульпторами, живописцами, музыкантами, писателями, их творения излучали духовную энергию, воздействие которой выходит далеко за пределы собственно религиозных переживаний и обеспечивает им непреходящую художественную ценность. Иную картину видим мы в образе жизни и в сознании обитателей рыцарского замка, княжеского имения, императорского дворца. Хотя и они были религиозны в духе своего времени и своей культурной среды, хотя здесь были капеллы и капелланы, молельни и священники, хотя здесь исполнялись соответствующие обряды и читались священные книги, сознание обитателей замка и дворца было по сути своей светским; показательно в этом отношении непрекращавшееся на протяжении всей истории феодального общества противоборство церковной и светской властей, а соответственно и опосредовавших эту борьбу систем ценностей, ибо политическое сознание является такой же разновидностью ценностного осмысления мира, как и сознание религиозное, но оно не поддается подчинению с такой легкостью, как сознание нравственное, или эстетическое, или художественное, по той простой причине, что политика обладает реальной властью и военной силой, что позволяет ей "выяснять отношения" с религией не только на идеологическом уровне — об этом говорит вполне убедительно колоритная история отношений императоров и пап в Западной Европе или русских царей и лидеров православной церкви (от избрания этой религии киевским князем по соображениям отнюдь не теологическим, и, конечно, не эстетическим, как гласит наивная легенда, а явственно политическим до откровенного подчинения ее государственным интересам, осуществленным Великим Российским Императором, а затем до ее превращения в покорную служанку его политики некоронованным советским "монархом"), В феодальном замке и королевском дворце доминировали не религиозные, а вполне земные интересы — с одной стороны, политически-репрезентативные, а с другой — индивидуально-гедонистические. Сам образ жизни в этой социальной среде порождал подобную двунаправленность потребностей — управлять вассалами, укрепляя свою власть и расширяя свои владения, и одновременно получать удовольствие от своего богатства и власти. Эстетическое отражение такой структуры потребностей выражалось в придании всей среде — архитектуре, обстановке жилища, бытовой утвари, одежде, средствам передвижения, оружию — эстетически значимого облика, для зримого подтверждения и утверждения значительности владельца всех этих вещей и для его собственной услады. Политической представительности служили придворный и дипломатический церемониал, представлявший собой, подобно религиозному обряду, своего рода спектакль, и рыцарский турнир, превращавший военную игру в политического смысла "эстрадное" зрелище, а тяга к наслаждению жизнью порождала острое и все более широкое по захвату стремление к украшению всего, что окружало господ в их повседневной жизни; так декоративность стала определяющим принципом оформления интерьеров дворца, организации парка при нем, выезда, платья, а вместе со всей этой вещественной средой наполнявших быт игр, концертов, состязаний рапсодов, певцов, акробатов, жонглеров, спектаклей бродячих актеров... В серенадах наемных музыкантов само любовное признание превращалась в своего рода игру. Радикально иной стала в феодальном обществе бюргерская субкультура, ибо потребности и интересы складывавшегося в городе нового социального слоя — "класса горожан", как называл его Ф. Энгельс, порождали особые психологию и идеологию. Явственной доминантой становится здесь не общение, мистическое или игровое, а предметная деятельность, деятельность мастера, создающего нужные людям, полезные вещи и заинтересованного в том, чтобы они были как можно более совершенными, а значит, и красивыми. А для этого нужны не вера, не молитва, не игра, не обрядо-во-ритуальное поведение, а знания и умения, адекватные знаниям реального мира, необходимые для умелой деятельности ремесленника, мореплавателя, торговца, банкира. Потому в средневековом городе все активнее развиваются науки, организуются университеты, изобретенное книгопечатание переносит центр тяжести на издание светской, а не религиозной литературы — и исподволь, преодолевая идеологическое и инквизиторское сопротивление церкви (вспомним судьбу Г. Галилея и Дж. Бруно даже на пороге Нового времени!), формируются предпосылки культуры Возрождения. Но только предпосылки — средневековый город находится еще во власти одностороннего прагматизма и рационализма нарождающегося бюргерства, порождаемых его прозаической буржуазной практикой, и потому полезность, истинность, нравоучительность решительно оттесняли и религиозную веру, и гедонистический эстетизм; об этом говорят и архитектура жилых кварталов средневекового города, и одежда горожан, и их бытовая утварь, и речь, и создававшиеся в этой среде повести, пьесы, гравюры. Понятно, что искусство играло в жизни бюргера самую скромную роль, и здесь не возникали великие художественные творения. Однако на основе демифологизации сознания здесь исподволь вырабатывались творческие установки, позиции, методы научного познания, светского философствования и художественного реализма, которые развернутся в полную силу и принесут значимые плоды в XVI, XVII и даже XIX веках. Такова инвариантная структурная характеристика того нового способа организации бытия человечества, который сложился в средние века, сохранялся в Европе на протяжении тысячи лет, а на Востоке до XX столетия. Нелинейный характер историко-культурного процесса проявился и в жизни этого типа культуры, но только в разнообразии его региональных, национальных и провинциальных форм, не выходя за рамки его устойчивых общих типологических черт, которые определялись общностью господствующего земледельческого способа существования при монархическом политико-юридическом устройстве общественной жизни, мифологически-традиционалистском мировосприятии и подчиненной роли городов, обслуживавших эту культуру, но и объективно подготавливавших ее разрушение. Раньше или позже и более или менее резко оно должно было начаться, и должно было снова протекать в разных формах, нелинейно, причем в новом переходном периоде "разброс" нащупывавшихся путей эволюции оказался гораздо большим, чем на предыдущем переходном этапе; оно и естественно — чем сложнее меняющееся состояние системы, тем шире спектр ее возможных модификаций. Общим законом является лишь роль города как центра ремесленного производства и всех его духовных производных в дестабилизации сложившегося на протяжении тысячи лет типа упорядоченности и поиска новых ее, более совершенных форм. Одной из полос этого спектра стало европейское Возрождение. |