Батурицкая Н. В., Фенчук Т. Д. Удивительные опыты с растениями. 1991. Батурицкая Н. В., Фенчук Т. Д. Удивительные опыты с растениями. Удивительные опыты с растениями

Скачать 0.92 Mb. Скачать 0.92 Mb.

|

|

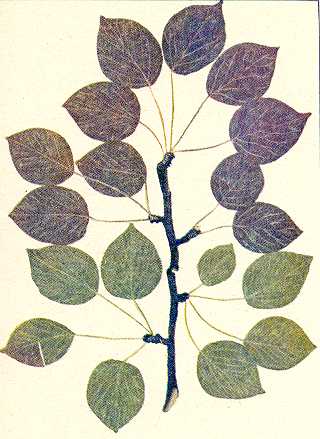

ОСЕННИЕ КРАСКИ Непременный признак осени — изменение цвета листвы, которое совпадает с началом формирования отделительного слоя. У каждого вида растений своя, характерная окраска листвы. У ольхи, робинии осенняя окраска выражена слабо. Листья липы — желто-зеленого цвета, тополей и берез — желтого. Прекрасны окрашенные в красные тона листья дуба красного, ирги канадской, груши обыкновенной, бересклета европейского. Это многообразие оттенков обусловлено различным сочетанием в осенних листьях трех групп пигментов: желто-оранжевых каротиноидов, зеленых хлорофиллов и красных антоцианов. Изменение окраски листьев всегда начинается с прекращения синтеза хлорофилла. Имеющийся в хлоропластах хлорофилл начинает постепенно разрушаться: у одних видов —полностью (листья дуба), у других—частично (слива). В хлоропластах зеленых листьев всегда присутствуют 2 группы пигментов: зеленые 171 хлорофиллы и желто-оранжевые каротиноиды. Каротиноиды маскируются хлорофиллом, поэтому в зеленых листьях не заметны. В отличие от хлорофиллов, каротиноиды более устойчивы, осенью распад их идет гораздо медленнее, а у некоторых видов количество их даже возрастает. В конечном итоге цвет листа будет зависеть от того, способен ли данный вид к синтезу в листьях антоцианов. У деревьев и кустарников, не образующих в листьях антоцианы, в результате осеннего распада хлорофилла становятся заметными каротиноиды, листья приобретают различные оттенки желтого, желто-зеленого цвета. 65. Влияние условий освещения на пожелтение листьев Различные факторы внешней среды (освещенность растений, температура воздуха, водоснабжение) оказывают влияние на окраску листьев. Например, в зависимости от погодных условий цвет листьев клена меняется от желтого до пурпурно-красного. Для опыта нужны листья нижних ярусов настурции большой, которые уже закончили рост, но еще не имеют внешних признаков старения, стакан, лист черной бумаги. Половину листовой пластинки закройте с двух сторон черной бумагой. Лист поместите в стакан с водой и поставьте в хорошо освещенное место. Спустя 4—5 дней снимите бумагу, сравните цвет половинок листа. Хорошо заметны различия в окраске: освещенная часть зеленая, а затемненная — желтая. 172 Результаты опыта свидетельствуют, что снижение интенсивности и продолжительности освещения листьев ускоряет распад молекул хлорофилла в хлоропластах. У разных видов растений скорость распада хлорофилла различна. Это проявляется в неодновременности развития осенней окраски. Например, у шелковицы белой разрушение хлорофилла происходит медленно, в течение 60 дней, а у магнолии быстрее — за 35 дней. Задание. Сравните устойчивость хлорофилла в листьях различных видов растений, в молодых и старых листьях. 66. Необходимость кислорода для разрушения хлорофилла С  тареющий, но еще сохранивший зеленый цвет лист любого светолюбивого растения опустите в стакан с водой так, чтобы только половина его находилась под водой. тареющий, но еще сохранивший зеленый цвет лист любого светолюбивого растения опустите в стакан с водой так, чтобы только половина его находилась под водой.Для этого закрепите лист в прорези укрывающей стакан плотной бумаги или пропитанной парафином марли. Стакан поставьте в темное место. Через 3—5 дней станут заметны различия в окраске листа: находившая- Рис. 46 Необходимость кислорода для разрушения хлорофилла. ся в воде часть сохранит зеленый цвет, другая—пожелтеет (рис. 46). Уменьшение скорости распада хлорофилла в той части листа, которая находилась в воде, свидетельствует, что в разрушении хлорофилла важную роль играет процесс дыхания. Содержание кислорода в воде намного ниже, чем в воздухе. 67. Искусственная осень Многие виды растений одновременно с распадом хлорофилла синтезируют и накапливают в вакуолях клеток красный пигмент антоциан. У таких растений цвет листьев будет определяться сочетанием желто-оранжевых каротиноидов, красных антоцианов и остаточных количеств хлорофилла. Ярко-красная окраска листьев бывает, однако, далеко не каждую осень у тех видов, для которых она характерна. Необходимы определенные условия: ясная солнечная погода, достаточно высокие дневные температуры, прохладные ночи. В ясные солнечные дни в листьях еще довольно интенсивно идет процесс фотосинтеза, накапливаются углеводы, но отток органических веществ из листа затруднен как пониженными ночными температурами, так и началом формирования отделительного слоя. В листе накапливается некоторый избыток Сахаров, которые и способствуют синтезу антоцианов. Д  ля опыта нужны растущие в естественных условиях растения, синтезирующие антоцианы в листьях: виноград девичий пятилисточковый, ля опыта нужны растущие в естественных условиях растения, синтезирующие антоцианы в листьях: виноград девичий пятилисточковый,Рис. 47. Искусственная осень. 174 дерен красный, клен остролистный, груша и др. В конце июля — начале августа на побеге растения сделайте поперечный, надрез примерно на 2/3 древесины Спустя 2—3 недели сравните цвет листьев на надрезанном и неповрежденном побегах Листья, расположенные на побеге выше надреза, приобретут ярко-красную окраску, тогда как на остальном растении они сохранят зеленый цвет (рис 47) Причина преждевременного усиления синтеза антоцианов в избыточном накоплении Сахаров в листьях, расположенных выше надреза Задание Перерезав центральную жилку, изучите зависимость между накоплением углеводов и синтезом антоцианов на стареющих, но еще сохранивших зеленый цвет листьях дуба красного, груши обыкновенной, винограда девичьего Условия освещения влияют на накопление Сахаров и, в свою очередь, на синтез антоцианов, образующихся не только в листьях, но и в созревающих плодах некоторых видов растений Проверьте эту зависимость на плодах яблонь. 68. Надписи и рисунки на плодах Для опыта нужны красноокрашенные яблоки, темный чехол с вырезанным рисунком или темная изолента. Опыт проводите в саду в июле — августе, когда рост плодов уже заканчивается, но цвет еще остается зеленым В этот период клетки плода приобретают способность к синтезу ферментов, необходимых для 176 образования антоцианов из Сахаров. Наденьте на яблоко чехол. Можно прикрепить к плоду фигурку из темной бумаги или изоленты. Чехол остается на плодах до того времени, пока не покраснеют остальные плоды на дереве Снимите чехол, убедитесь, что антоцианы образовались только в тех местах, на которые падал свет. Затененные места приобрели бледно-желтый цвет Результаты опыта свидетельствуют, что для образования антоцианов нужен свет. В садах довольно часто можно видеть плоды, на поверхности которых видны светло-желтые отпечатки листа, затенявшего созревающий плод. У многих деревьев, например клена остролистного, груши обыкновенной листва краснеет только на той стороне, которая лучше освещена, а в дождливую осень с обилием пасмурных дней остается желтой Задание Проведите опыт с листьями растений, синтезирующими значительные количества антоцианов (дуб красный, груша обыкновенная, виноград девичий, ирга канадская). 69. Тайны созревающих плодов Созревание плодов — характерная примета осени Любой плод состоит из семян и околоплодника. Семена образуются из оплодотворенных семяпочек, а околоплодник — из разросшейся стенки завязи Соответственно выделяют 2 этапа созревания плодов Первый связан с формированием и созреванием 177 семян. Семяпочки в неоплодотворенной завязи очень маленькие. После оплодотворения семя начинает расти, в нем формируется зародыш, эндосперм (или утолщаются семядольные листочки зародыша), семенная оболочка. К концу созревания семена обычно переходят в состояние покоя, поэтому для опыта мы предлагаем рожь и томаты, семена которых не имеют длительного периода покоя. Второй этап — рост и созревание околоплодника. Маленькая завязь превращается в большой плод. Например, плоды томатов проходят всем хорошо знакомый путь от маленьких и очень зеленых до крупных зеленых. Затем рост прекращается, плоды белеют и через небольшое пожелтение переходят к красно-оранжевому цвету. Что происходит в плодах? Почему околоплодник не растет безгранично? Что регулирует его рост? Почему семена не прорастают внутри плода? На все эти вопросы попытаемся дать ответ. I часть опыта. Как растет околоплодник? Для роста и деления клеток обязательно нужен источник гормонов роста. В растении эти гормоны, конечно, образуются, но к периоду цветения и образования плодов способность растительных тканей к их синтезу значительно снижается. Поэтому вегетативные части растений не могут служить источником гормонов роста для плодов. Эта закономерность достаточно очевидна: из массы цветков дают плоды только те, которые были оплодотворены, в которых начал развиваться зародыш. Зародыш — очень молодое растение, все его клетки — места интенсивного образования гормо- 178 нов. Синтезирующиеся в зародышевом корешке, стебельке, листочках гормоны поступают в клетки завязи, где стимулируют их деление и рост. Чтобы убедиться в роли семян для разрастания завязи, попробуйте удалить семена и посмотрите, что произойдет с созревающими плодами. Чаще семена находятся внутри плода и проделать такую операцию, не повредив плодов, невозможно. Выбор растений, у которых семена находились бы на поверхности плода, невелик: земляника лесная или садовая. У этих растений ягода представляет собой разросшееся цветоложе, на поверхности которого находятся мелкие сухие плодики (орешки). Такие образования называют ложными плодами. Для опыта понадобятся 9 совсем зеленых молодых плодов. В опыте 3 варианта. Первый — контроль, для него отберите 3 плода. Обязательно повесьте на плодоножку этикетку — небольшую пластинку из пластмассы на нитке. Подпись делайте мягким простым карандашом. У трех плодов, отобранных для второго варианта, очень осторожно иглой или крючком снимите плодики с одной половины земляничины. В третьем варианте снимите все орешки с поверхности завязи. Экспериментальная часть на этом заканчивается. Остается только внимательно наблюдать за ростом ягод и в конце опыта зарисовать либо сфотографировать плоды. Опыт закончен, когда созреют плоды контрольной группы растений. Сравните их размеры, форму с опытными ягодами. В контрольной группе 179 они значительно крупнее, имеют правильную, округлую форму. Плоды с удаленными с одной стороны семенами вырастают однобокими. С той стороны, где семян нет, завязь не разрастается. В третьем варианте размеры завязи остаются теми же, что и в начале опыта. Результаты свидетельствуют, что разрастание мякоти плода регулируется ростовыми веществами, поступающими из семян. Задание. Осенью соберите в саду несколько округлых и неправильной формы плодов яблони, груши. Разрежьте. Сравните количество зрелых семян со степенью развития мякоти. II часть опыта. Когда заканчивается созревание семян? Эти наблюдения лучше провести с рожью либо с мелкоплодными кистевидными сортами томатов. Суть опыта в том, чтобы через определенные промежутки времени, например через 6—10 дней (начав опыт как только можно будет выделить семена из плода), отбирать семена для проверки их способности к прорастанию. Выделенные семена промойте водой и разложите на влажной фильтровальной бумаге. Для удобства сравнения результатов желательно брать одинаковое количество семян в каждом опыте либо вычислять всхожесть в процентах. Опыт продолжайте до сбора урожая. Охарактеризуйте внешний вид плодов, их вкусовые качества. Результаты опыта убеждают, что созревание семян и околоплодника происходит неодновременно, но взаимосвязанно. Созревание семян заканчивается гораздо раньше. По вре- 180 мени оно совпадает с началом изменения окраски плода, например с зеленой на красную у томатов. Одновременно прекращается рост плода, так как созревшие семена, как и стареющие растения, перестают синтезировать гормоны роста. У сухих плодов околоплодник засыхает, а у сочных начинается интенсивный процесс его созревания, в ходе которого происходят изменения, делающие плод привлекательным для животных: плоды меняют маскирующий их зеленый цвет на более яркий, кислый вкус на сладкий, твердую консистенцию на мягкую. III часть опыта. Почему семена не прорастают внутри плода? Если семена полностью созревают до окончания созревания плода», то почему они не прорастают внутри его? Для опыта необходимы созревшие томаты. Из плодов выделите семена и отожмите сок. Семена тщательно промойте, чтобы отделить от них слизистую оболочку. Можно, как это обычно делают при получении семян томатов, залить их водой и оставить на несколько дней. Опытные семена разделите на 2 части. Одну поместите в чашке Петри на фильтровальной бумаге, смоченной водой, другую — на фильтровальной бумаге, смоченной соком, выжатым из зеленых плодов. Через несколько дней семена в первом варианте начнут прорастать, тогда как семена, находящиеся на фильтровальной бумаге, смоченной соком плодов, останутся непроросшими. Следовательно, в мякоти плодов находятся вещества, тормозящие прорастание семян — ингибиторы роста. Если плоды имеют плотную 181 оболочку, как, например, у тыквы, то в процессе хранения происходит постепенное разрушение ингибиторов, и семена начинают прорастать внутри плода. ПОКОЙ — ЭТО ТОЖЕ ЖИЗНЬ После созревания плодов и семян у растений наступает период покоя, когда резко снижаются скорость роста и интенсивность обмена веществ. Но все же жизнь растений продолжается. В течение лета в листьях накапливается много органических и минеральных веществ, в том числе таких важных для растений, как азот, фосфор, калий. Несмотря на то что.над каждым квадратным метром земной поверхности находится 7,5 т молекулярного азота, усваивать его, использовать на построение бел1' ков и других азотсодержащих веществ многоклеточные растения не могут. Содержание минеральных азотистых веществ в почве крайне мало, а органические формы азота растения усваивают слабо. Вынужденные всю жизнь экономить питательные вещества, растения перед сбрасыванием старых листьев, а тем более перед полным удалением листвы в период листопада, повторно используют многие содержащиеся в старых листьях вещества. Под влиянием специально образующихся к этому времени ферментов белки старых листьев распадаются до 182 аминокислот, крахмал — на растворимые сахара, освобождаются фосфор, калий. По ситовидным трубкам они оттекают из отмирающих листьев либо к молодым побегам, если растение еще молодо, либо к запасающим органам (древесине, корням, клубням, луковицам), если растение готовится к переходу в состояние покоя. В сущности опадает не тот, наполненный жизнью лист, что мы видели летом, а лишь оболочка его. 70. Много ли питательных веществ в опавших листьях Убедиться в способности растений экономить питательные вещества можно с помощью метода крахмальной пробы. Для опыта нужны раствор Люголя, 50—100 мл 96-процентного этилового спирта. Осенью с одного растения сорвите 2 листа: один с верхушки побега, зеленый, другой — у основания, желтый. Прокипятите листья в воде до полного отмирания клеток, затем выдержите в горячем спирте (на водяной бане) для удаления пигментов. Обесцвеченные листья обработайте раствором Люголя. Разница в окраске старых и молодых листьев очевидна: молодой лист под действием йода окрашивается в синий цвет, а старый остается желтым. Посинение листа происходит в результате взаимодействия йода с крахмалом, следовательно, желтые, опадающие листья крахмала не содержат. Перед листопадом крахмал превращается в растворимые сахара, которые по проводящим пучкам перемещаются в запасающие органы: стебель и корень (древесные растения), семена (травянистые одно-, дву-, многолетники). 183 В клетках стебля и корня из растворимых сахаров снова синтезируется крахмал. Разумеется, далеко не все вещества листьев повторно используются растением, например, избыточные количества солей кальция остаются в листьях и удаляются таким образом из растения. Продолжите опыт и проследите за крахмалом, который после опадения листьев накапливается в стебле. 71. Судьба запасного крахмала Для опыта нужны ветки липы мелколистной или березы бородавчатой, раствор Люголя. Осенью запасной крахмал скапливается в виде крахмальных зерен в живых клетках древесины, сердцевины. Убедитесь в этом, расщепив старую ветку и обработав ее раствором Люголя. Интенсивность синего окрашивания зависит от количества крахмала в стебле. Запасной крахмал служит энергетическим материалом, за счет которого растения живут зимой. Он повышает устойчивость клеток к морозам, благодаря ему происходит рост растений весной до появления листьев. Зимой, несмотря на то что растения находятся в состоянии покоя и процессы видимого роста у них приостановлены, в клетках происходит постепенный распад крахмала и накопление растворимых Сахаров и жиров. В зависимости от характера превращения запасного крахмала древесные растения делят на 2 группы: крахмалистые (дуб, ива, сирень, лещина) и маслянистые (хвойные, а также береза, липа). 184 Проследите за превращением запасного крахмала в стеблях растений, относящихся к группе «маслянистых». Опыт начните в октябре, сразу после окончания листопада. Один раз в месяц или 10 дней срезайте по 1—2 небольших побега липы мелколистной или березы бородавчатой и на продольном расщепе их с помощью раствора Люголя определяйте наличие крахмала. Содержание крахмала выразите в баллах: 4 — иссиня-черный цвет (содержание крахмала высокое), 3—темно-синий (содержание среднее), 2 — светло-синий (содержание низкое), 1—голубой (следы крахмала), 0— желтый (крахмал отсутствует). Результаты занесите в таблицу. Закончите опыт в апреле — мае. Результаты показывают, что содержание крахмала в стеблях липы колеблется. К середине зимы крахмал почти исчезает, однако с февраля его количество начинает постепенно возрастать. Такие колебания в содержании запасного крахмала связаны с распадом крахмала и накоплением жиров в вакуолях клеток, нередко вместе с крахмалом, запасными белками, а также в цитоплазме. Простыми методами трудно проверить, действительно ли в клетках стебля липы в декабре — январе появляется много жиров. Один из них описан в книге Н. Верзилина «По следам Робинзона», куда и отсылаем 185 интересующихся. Скорость превращения крахмала в жиры у маслянистых видов растений зависит от температуры окружающей среды. Наступление сильных холодов ускоряет этот процесс. Накопление жиров в клетках помогает перезимовать не только животным, но и растениям. Повышение температуры воздуха в конце зимы вызывает распад жиров и повторное накопление крахмала. К началу сокодвижения и распускания почек запасной крахмал окончательно распадается с образованием растворимых сахаров, которые используются растением на процессы роста. Чтобы убедиться в этом, не обязательно ждать весны. Зимой внесите ветку сирени (дуба, ивы, лещины) в комнату, поставьте в воду на 3—4 недели. После появления листьев сделайте пробу на крахмал. Механизм защитного действия жиров достаточно сложен. Он связан с регуляцией содержания воды в клетках. У морозостойких видов подготовка к зиме начинается заранее. Один из ее этапов — обезвоживание клеток. Жиры, накапливаясь в клетках, вытесняют из них воду. Оставшаяся вода прочно связана с молекулами белков, углеводов и теряет способность к кристаллизации. Поэтому у морозостойких видов кристаллы льда внутри клеток не образуются. При значительном понижении температуры кристаллы льда начинают образовываться в межклетниках. Кристаллы растут, оттягивая воду из клеток. Сильное обезвоживание также вредно: оно приводит к разрушению структуры мембран, белков, нуклеиновых кислот. Увеличение содержания жиров на поверхности протоплазмы препятствует дальнейшему выходу воды из клеток и тем 186 самым повышает устойчивость растений к морозам. Морозостойкость связана с накоплением в клетках не только жиров, но и растворимых Сахаров. Например, накопление сахарозы и глюкозы в клетках характерно для листьев озимых злаков, а также зимующих видоизмененных органов — луковиц, корнеплодов моркови, свеклы. Задание. Изучите сезонные изменения содержания крахмала в стеблях сирени обыкновенной, ивы козьей, дуба черешчатого. Сравните с результатами, полученными в опыте с побегами липы мелколистной. |