ЛЕКЦИЯ 6. УЗКИЙ ТАЗ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ. Узкий таз в современном акушерстве

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

ЛЕКЦИЯ 6. УЗКИЙ ТАЗ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ

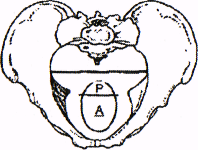

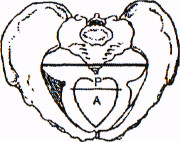

В процессе изгнания плода из полости матки вовремя родов он проходит через костное основание родового канала – малый таз, практически неподатливое, сплошное костное кольцо. Отклонения в строении костного таза, особенно уменьшение его размеров, может затруднить течение родов и даже представить непреодолимое препятствие к прохождению через него головки плода. В классическом акушерстве существует два понятия об узком тазе: анатомически узкий таз и клинически узкий таз. Клинически узким тазом принято считать таз, создающий препятствия для продвижения плода во время родового акта. Причинами возникшей диспропорции являются: анатомически узкий таз; крупный плод; плохая способность костей черепа к конфигурации при переношенной беременности; неблагоприятное вставление головки; неправильное положение плода, гидроцефалия; опухоли матки, яичников, атрезия влагалища; реже при тазовом предлежании плода. Наиболее часто несоответствие между размерами плода и таза женщины возникает при анатомически узком тазе. Анатомически узким считают такой таз, один или несколько размеров, которого уменьшены на 1,5 - 2 см и более. Сужение таза может также сопровождаться и деформацией костей таза. Понятия «анатомически узкий таз» и «клинически узкий таз» зачастую не совпадают; так как при небольших размерах плода роды при анатомически узком тазе могут произойти без осложнений и, напротив, при крупном плоде диспропорция может возникнуть и при нормальных размерах таза. Частота анатомически узкого таза колеблется в пределах от 2,4-7,2% с тенденцией к снижению. Частота клинически узкого таза стабильна и в структуре показаний к операции кесарева сечения составляет 9,4-49%. Подобное обстоятельство объясняется уменьшением числа женщин с анатомически узким тазом в экономически развитых странах, и увеличением числа женщин с крупным и гигантским плодом (17,5%). У рожениц с анатомически узким тазом частота клинического несоответствия в родах достигает 30%. Причины развития анатомически узкого таза: Задержка полового развития и инфантилизм; Конституциональные особенности – наследственность; В антенатальном периоде имеют значение повреждающие факторы; В детском возрасте - плохое питание, туберкулез, рахит; Нарушение минерального обмена, в частности Ca и P; Новообразований костей, остеомаляции, травмы В период полового созревания ведущая роль в развитии костного таза принадлежит половым гормонам яичников и надпочечников. Под действием эстрогенов происходит увеличение поперечных paзмеров таза и костное созревание, а андрогены определяют костный pocт в длину и ускоряют слияние эпифизов костей. У больных с избыточной продукцией андрогенов можно выделить следующие формы входа в таз:продольно-овальная, круглая, поперечно-овальная с нормальными или увеличенными прямыми размерами таза. Характерной особенностью этих форм таза является узкая лонная дуга. В настоящее время нельзя не учитывать значение акселерации в формировании поперечносуженного таза: за счет бурного роста тела в длину, увеличение поперечных размеров происходит недостаточно быстро. Форма таза - чувствительный показатель динамики полового развития. Имеется взаимосвязь между началом пубертатного периода и соответствующей формой таза у женщины. На формирование костного таза значительное влияние может оказывать профессиональный спорт. Чрезмерно интенсивная длительная физическая нагрузка на определенные группы мышц в период развития организма девочки при систематическом занятии одним и тем же видом спорта приводит к изменению нормальных пропорций тела. Частота анатомически узкого таза среди спортсменок составляет 64,1%, она наибольшая у гимнасток (78,3%), лыжниц (71,4%), пловчих (44,4%). Классификация узкого таза А.Я. Крассовского, основанной на оценке формы и степени сужения таза. Классификация анатомически узкого таза (по форме сужения) А. Часто встречающиеся формы таза: 1. Поперечносуженный таз – 45,2%; 2. Плоские тазы: а) простой плоский таз – 13,6%; б) плоскорахитический таз – 13,6%; в) таз с уменьшением прямого размера в широкой части полости – 21,8%. 3. Общеравномерносуженный таз – 8,5%; Б. Редко встречающиеся формы таза – 4,4%: 1. Кососмещенный (асимметрический); 2. Таз, суженный экзостозами, опухолями; 3. Другие формы таза (остеомалятический, спондилолистетический, кифотический); В современных условиях не отмечается резких степеней сужения таза. Структура анатомически узкого таза изменилась, наблюдаются стертые формы поперечносуженного таза и практически исчезли из клинической практики спондилолистетический, кифотический и остеомалятический тазы, но отмечена тенденция к увеличению частоты кососуженного таза. О степени сужения таза, как правило, судят по величине истинной коньюгаты. Классификация анатомически узкого таза А.Ф. Пальмова (по степени сужения): I степень - c.veraне менее 10,5-9,1 см. II степень - c.veraот 9,1-7,6 см. III степень - c.veraот 7,5-6,6 см IV степеь - c.vera6,5 см и менее.  гинекоидный     антропоидный Смешанные формы андроидный платипеллоидный Рис. 71. Классификация Caldwell-Moloy (1933) За рубежом используется классификация Caldwell-Moloy (1933), учитывающая особенности строения таза: гинекоидный (женский тип таза), андроидный (мужской тип), антропоидный (присущий приматам), платиппелоидный (плоский) и смешанные формы. Гинекоидный тип (55% всех тазов) соответствует нормальному женскому тазу. Это короткий, широкий и емкий таз. Лонная дуга широкая, наклон средний, кривизна крестца выражена. Телосложение женское, шея и талия тонкие, бедра широкие, масса и рост средние. Андроидный тип (20% всех тазов) - мужской таз. Отмечается клиновидная форма входа, узкий лонный угол, крестец недостаточно изогнут, отклонен кпереди. Таз воронкообразно сужается книзу. Отмечается мужской тип телосложения женщины: широкие плечи, толстая шея, талия не выражена. При данной форме таза наблюдается наибольшее количество патологии. Антропоидный тип (20-22% всех тазов) напоминает таз человекообразных обезьян. Форма полости удлиненно-овальная, крестец узкий и длинный, лонная дуга узкая. Особенности телосложения таких женщин: высокий рост, сухощавость, плечи широкие, талия и бедра узкие, ноги длинные, тонкие. Платипеллоидный тип напоминает простой плоский таз (3% всех тазов). Форма входа в таз поперечно-овальная, наклон крестца средний, лонная дуга широкая. Этот тип встречается у высоких худых женщин со слаборазвитой мускулатурой, сниженным тургором кожи. Поперечносуженный таз характеризуется уменьшением поперечных размеров малого таза при нормальных или увеличенных прямых размерах. Крестец часто уплощен. Выявление такого таза обычными методами затруднено. Однако у него есть ряд анатомических особенностей: крутое стояние крыльев подвздошных костей, узкая лонная дуга, сближение седалищных остей, высокое стояние мыса, уменьшение поперечного размера выхода таза и поперечного размера крестцового ромба. Форма входа в малый таз приближается к кругу. Классификация поперечносуженных тазов, основанная на величине поперечного размера входа малого таза (по данным рентгенопельвиометрии): I степень – поперечный размер входа 12,4-11,5 см; II степень – поперечный размер входа 11,5-10,5 см; III степень – поперечный размер входа менее 10,5 см; Сужение 1 степени колеблется в 90-91%, II степени – в 8-9%, III степени – в 0,2-0,3%. Общеравномерносуженный таз. Отличается от нормального равномерным сужением всех размеров на 1-2 см, за счет вертикального стояния крыльев подвздошных костей, узкого крестца и острого лонного угла. Таз имеет типичные черты женского таза с уменьшенными размерами. Эти изменения развиваются за счет. Общего и генитального инфантилизма на фоне гипоэстрогении с последующими расстройствами обмена веществ и нарушениями формирования вторичных половых признаков. Различают несколько разновидностей такого таза: гипопластический, детский, мужской и таз карлиц. Гипопластический таз встречается у пропорционально сложенных миниатюрных женщин с тонкими костями. Очертания и взаимоотношения костей, присущи нормальному тазу. Эта форма таза характерна для низкорослых народностей. Этот тип телосложения обусловлен генетическими факторами. Такой тип таза наиболее благоприятный так как уменьшение наружных размеров не сопровождается сужением полости малого таза. Детский (инфантильный) таз напоминает по форме и строению таз малолетних девочек. Крылья подвздошных костей более отвесные, лонная дуга узкая, крестец изогнут и расположен отвесно далеко кзади между подвздошными костями. Мыс находится высоко и мало выступает под крестцовой впадиной. По этой причине вход в таз имеет форму не поперечно-овальную, а круглую или даже продольно-овальную. У женщин обычно обнаруживаются и другие признаки инфантилизма: низкий рост, недостаточное развитие наружных половых органов, молочных желез, растительности на лобке, в подмышечных впадинах и др. Таз мужского типа. Встречается у высоких женщин крепкого телосложения с массивными костями скелета. Крылья подвздошных костей стоят круто, лонная дуга узкая, мыс стоит очень высоко. Полость таза воронкообразная. Таз карлиц. Характеризуется отставанием в развитии костей. Таз обычно пропорционален туловищу. Плоский таз. В нем укорочены прямые диаметры при обычной величине поперечных и косых диаметров. Различают три разновидности плоских тазов: 1) простой плоский таз – 13,6%; 2) плоскорахитический таз – 6,5%; 3) таз с уменьшением прямого диаметра широкой части полости – 21,8%. Простой плоский таз характеризуется широкой лонной дугой; более глубоким вдвиганием крестца; в таз без изменения формы и кривизны крестца; все прямые размеры - входа, полости, так и выхода умеренно укорочены. Плоскорахитический таз является следствием перенесенного рахита. При этом в костях уменьшается количество извести, утолщаются хрящевые прослойки. Давление позвоночника на таз и натяжение мышечно-связочного аппарата приводят к деформации таза: прямой размер входа в таз резко укорочен в результате глубокого вдвигания крестца в таз, мыс выступает в полость таза значительно резче, чем в норме. Крестец уплощен и повернут основанием кпереди, а верхушкой кзади. Копчик клювовидно загнут кпереди. Изменена и форма подвздошных костей: крылья их слабо развиты, гребни развернуты, вследствие чего дистанции Spinarumи Cristarumпочти равны. Лонная дуга широкая, низкая. Прямой размер входа увеличен, поперечный нормальный. Таз уширен, укорочен, уплощен, утончен. Таз с уменьшением прямого диаметра широкой части полости характеризуется уплощением крестца, увеличением его длины, уменьшением прямого диаметра широкой части полости (менее 12 см), отсутствием разницы между прямыми диаметрами входа, широкой и узкой части полости. Другие диаметры обычно нормальны или увеличены. Рассматривают как стертую форму плоскорахитического таза. Диагностика узкого таза Своевременное распознавание узкого таза позволяет предупредить ряд осложнений, возникающих во время беременности и родов. Диагноз узкого таза должен устанавливаться в женской консультации при постановке беременной на учет. В амбулаторной карте устанавливают факт узкого таза и составляют план ведения родов. Запоздалой диагностики узкого таза в женской консультации не должно быть.

Таблица 1 Размеры таза в норме и при основных наиболее часто встречающихся вариантах сужения таза

Истинная конъюгата рассчитывается:

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ УЗКОМ ТАЗЕ Узкий таз как таковой не приводит к изменению течения беременности. Неблагоприятное влияние суженного таза на течение беременности сказывается в последние ее месяцы и в начале родов. Особенности о которых должен знать акушер:

ВЕДЕНИЕ РОДОВ ПРИ УЗКОМ ТАЗЕ В настоящее время общепризнанной является активно-выжидательная тактика ведения родов. Тактика ведения родов при узком тазе определяется индивидуально с учетом всех данных объективного исследования, степени сужения таза и прогноза для роженицы и плода. Роды через естественные родовые пути могут протекать: нормально; с затруднениями, но заканчиваться благополучно при оказании правильной помощи; с осложнениями, опасными для жизни матери и плода. При I и II степени сужения таза роды возможны. При I степени сужения таза роды доношенным плодом возможны при условии наличия средних размеров плода, хорошей конфигурации головки, хорошей родовой деятельности и соответствия механизма родов форме сужения таза. При нормальных размерах таза крупным плодом следует считать плод массой 4 кг, при сужении таза крупным плодом следует считать плод массой 3700 г. При II степени сужения таза роды доношенным плодом в отдельных случаях возможны, однако с высоким риском для жизни плода и здоровья матери. Главным образом осуществимость родов через естественные родовые пути зависит от размеров головки плода, т.е. клинического соответствия. При III и IV степени сужения таза роды через естественные родовые пути невозможны. Женщины, имеющие в анамнезе переломы костей таза, должны рожать только путем операции кесарева сечения в плановом порядке. При любых родах проводится функциональная оценка таза.

Симптом Вастена определяется пальпаторно. Определение соотношения головки и входа в малый таз. В норме головка вставляется в малый таз и ниже лонного сочленения (отрицательный признак Вастена), то при клинически узком тазе головка нависает над лонным сочленением. Признак Вастена вровень - уровень головки и лона на одном уровне. Симптом Цантгемейстера - определение наружной конъюгаты с помощью тазомера, затем одна пуговка переставляется на головку, если головка нависает то второе измерение больше чем наружная коньюгата. Если головка в полости малого таза, то второе измерение меньше первого. При симптоме вровень - первый и второй замер равны. Различают 3 степени несоответствия при клинически узком тазе: 1 степень – относительное несоответствие:

2 степень несоответствия:

3 степень – абсолютное несоответствие:

В настоящее время несоответствие 2-3 степени являются показаниями для операции кесарева сечения. ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И ТАЗА РОЖЕНИЦЫ

Различные формы узкого таза, его анатомические изменения обусловливают соответствующие особенности биомеханизма родов. Особенности биомеханизма при поперечносуженном тазе

При сочетании поперечного сужения таза с увеличением истинной конъюгаты нередко образуется высокое прямое стояние головки, что является мерой приспособления головки к тазу. При наличии соответствия головки и таза биомеханизм родов складывается из следующих моментов: 1) сгибание головки во входе в таз; 2) разгибание головки в выходе таза, т.е. нет внутреннего по ворота; 3) внутренний поворот плечиков, рождение плода. При несоответствии головки определяют клинически узкий таз, производят кесарево сечение. Биомеханизм родов при общеравномерносуженном тазе имеет следующие особенности.

Биомеханизм родов при простом плоском и плоскорахитическом тазе

В полости малого таза из-за уменьшенных прямых размеров его плоскостей ротация головки не происходит и может возникнуть так называемое низкое поперечное стояние стреловидного шва. Особенности родов:

Особенности биомеханизма родов при плоскорахитическом тазе отражены в табл. 18. Таблица 18 Особенности биомеханизма родов при плоскорахитическом тазе

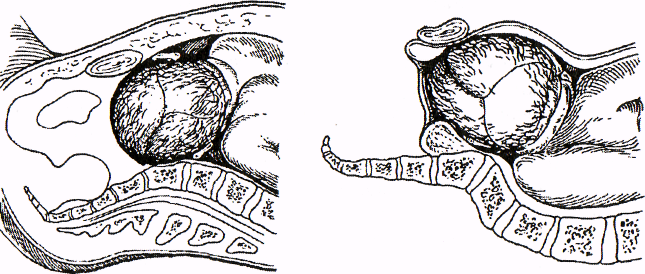

Варианты вставления головки при плоскорахитическом тазе.

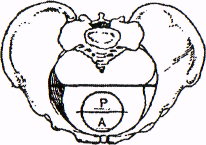

А. Переднетеменной (негелевский) асинклитизм - сагиттальный шов расположен ближе к мысу, вставляется переднетеменная кость. Б. Заднетеменной (лицмановский) асинклитизм - сагиттальный шов расположен ближе к симфизу. При родах в переднеголовном предлежании, ввиду длительного стояния головки происходит ее резкая конфигурация и образование родовой опухоли в области большого родничка (брахицефалическая, или башенная, головка), а при асинклитизме - на одной из теменных костей.  Заднетеменной асинклитизм Переднетеменной асинклитизм ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПЕРИОДА ИЗГНАНИЯ Наибольшие опасности в родах при узком тазе угрожают роженице и плоду во II периоде родов, когда окончательно выявляется клиническое несоответствие между тазом и головкой плода. Основными осложнениями периода изгнания следует считать:

Во II периоде родов должна быть проведена функциональная оценка таза. КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ Клинически узкий таз - это понятие, связанное с процессом родов. К клинически узкому тазу следует относить все случаи несоответствия между головкой плода и тазом роженицы независимо от его размеров. Если в последние годы отмечено снижение частоты встречаемости анатомически узкого таза, особенно выраженных степеней сужения, то частота клинически узкого таза довольно стабильна и составляет 1,3-1,7% случаев. Это связано с увеличением числа родов крупным плодом. Причины клинически узкого таза:

Диагностические признаки клинически узкого таза:

• положительные признаки Вастена, Цангемейстера (только при переднем виде!); • непроизвольная потужная деятельность и появление симптомов угрожающего разрыва матки. Признаки клинически узкого таза, возможно, диагностировать при:

Акушерская тактика при развитии клинически узкого таза - экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения! Таким образом, роды при узком тазе проходят через естественные родовые пути при наличии соответствия головки плода и таза матери. Если при 6 см раскрытия шейки матки у первородящих женщин головка не оказывается большим сегментом во входе в малый таз, врач обязан ответить на вопрос – почему при хорошем темпе раскрытия маточного зева нет продвижения головки? Ответа может быть два:

Появление родовой опухоли на головке плода в первом периоде родов служит грозным симптомом клинического несоответствия и если для операции кесарева сечения время еще не упущено, то для здоровья ребенка почти потеряно. Показания для планового кесарева сечения.

Для обезболивания родов при узком тазе применяют ингаляционные анестетики, широко используют спазмолитические средства. В процессе родов неоднократно проводится профилактика гипоксии плода (глюкоза, сигетин, кокарбоксилаза, кислород). В целях профилактики разрывов промежности и ускорения родов нередко требуется эпизиотомия. В конце II периода родов проводится профилактика кровотечения (метилэргометрин внутривенно). При возникновении в родах клинически узкого таза родоразрешение осуществляется путем операции кесарева сечения (при живом плоде). При сочетании клинически узкого таза с интранатальной гибелью плода производят плодоразрушающую операцию. Оперативное родоразрешение проводится также при сочетании узкого таза с другой акушерской или экстрагенитальной патологией, при отягощенном акушерском анамнезе. Наложение в родах при узком тазе акушерских щипцов или вакуум-экстракция плода противопоказано! В последовом и раннем послеродовом периодах при узком тазе нередко возникают кровотечения в связи с нарушением отслойки плаценты, гипотонией матки, что может быть обусловлено не только осложнениями в I и II периодах родов, но и общими этиологическими причинами акушерских кровотечений и узкого таза. Поэтому в начале III периода родов должна быть выведена моча катетером, а после выделения последа проведен наружный массаж матки и положен на живот холод на низ живота. При отягощенном акушерском анамнезе и угрозе кровотечения необходимо вводить внутривенно капельно окситоцин с глюкозой или с физиологическим раствором в течение 2 час. после родов. В позднем послеродовом периоде при неправильном ведении родов при узком тазе могут возникать послеродовые инфекционные заболевания, мочеполовые и кишечно-половые свищи, повреждение сочленений таза. Профилактические мероприятия в женской консультации. В женской консультации следует предпринять меры, направленные на;

Беременные с узким тазом госпитализируются в стационар за 10-14 дней до предполагаемого срока родов с целью дополнительного обследования, решения вопроса о наиболее рациональном методе родоразрешения. Перенашивание беременности при узком тазе категорически противопоказано. В связи с этим, с 38 недель беременности целесообразно приступить к подготовке шейки матки к родам. При недостаточной зрелости шейки матки необходимо использовать интрацервикально препидил гель, содержащий 0,5 мг динопростона (простагландина E2). Плодный пузырь при благоприятном течении родов сохраняют до начала II периода родов. Всем детям, родившимся от женщин с анатомически или клинически узким тазом, проводится нейросонография с целью диагностики интранатальных повреждений мозга и их локализации. Т.О., в профилактике осложнений, возникающих при узком тазе, ведущая роль принадлежит ранней диагностике аномалий таза, степени его сужения, адекватной оценке клинического несоответствия между размерами головки плода и таза, выбору рациональной акушерской тактики и своевременному оперативному родоразрешению. Рекомендуемая литература

|