мое. Исправления4 Горев Д.В. ДР +. Влияние гидрометеорологических факторов на навигационную безопасность плавания судна в северозападном районе тихого океана

Скачать 4.66 Mb. Скачать 4.66 Mb.

|

|

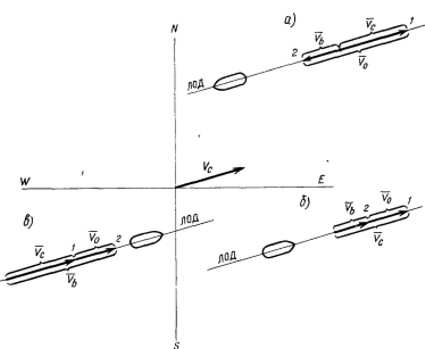

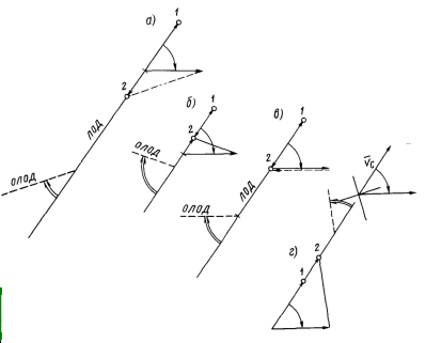

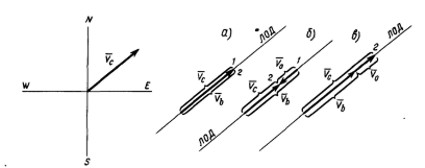

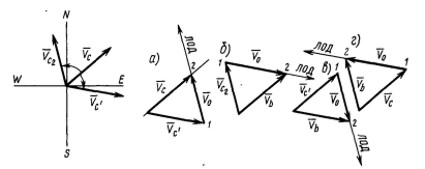

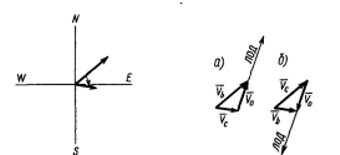

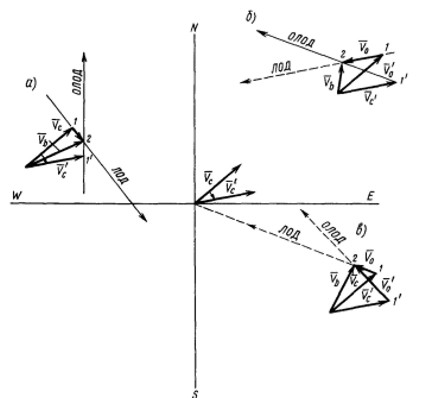

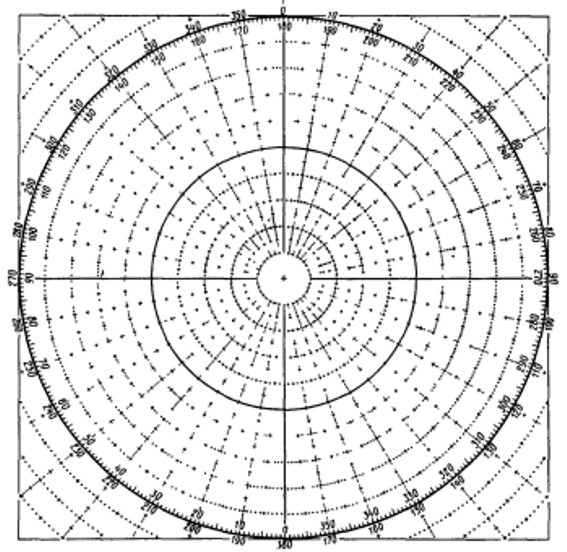

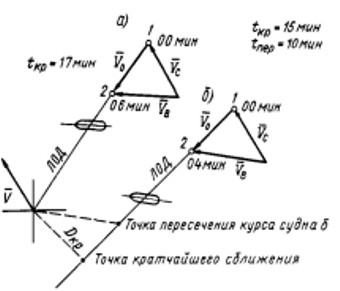

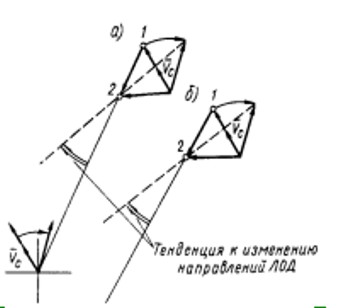

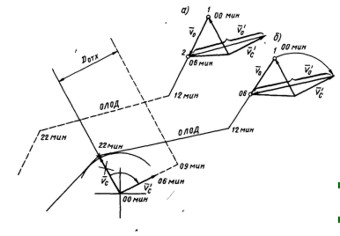

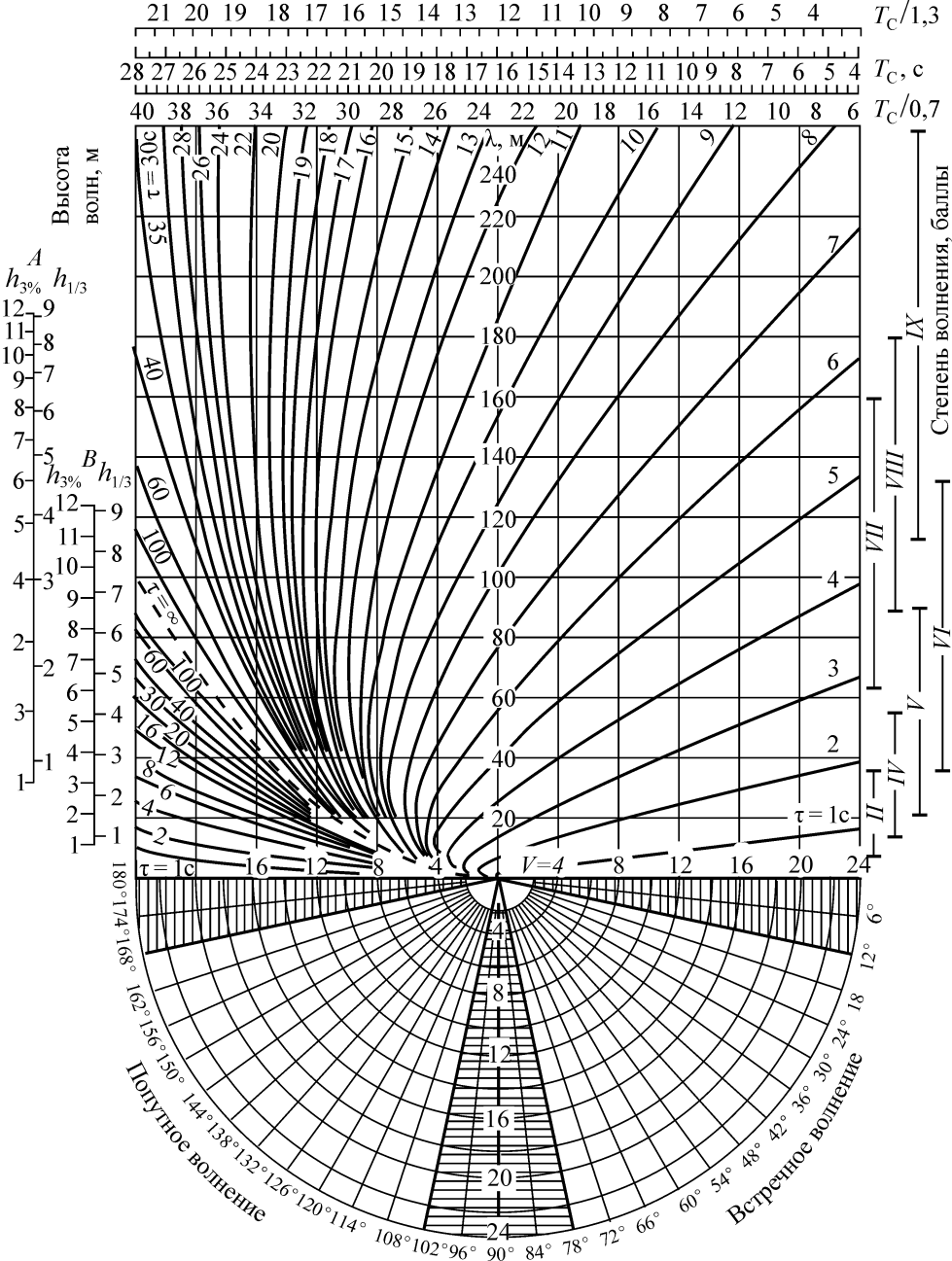

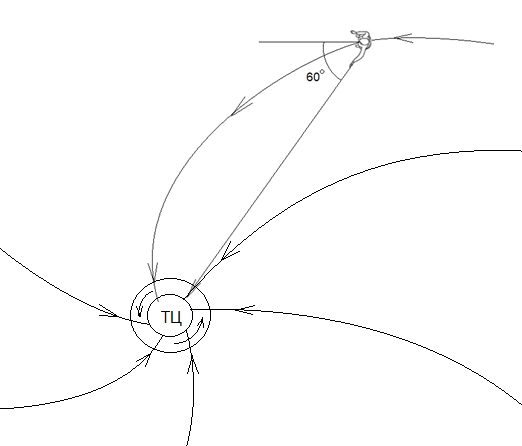

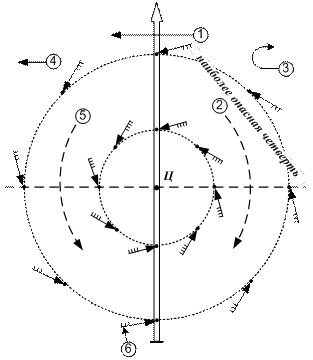

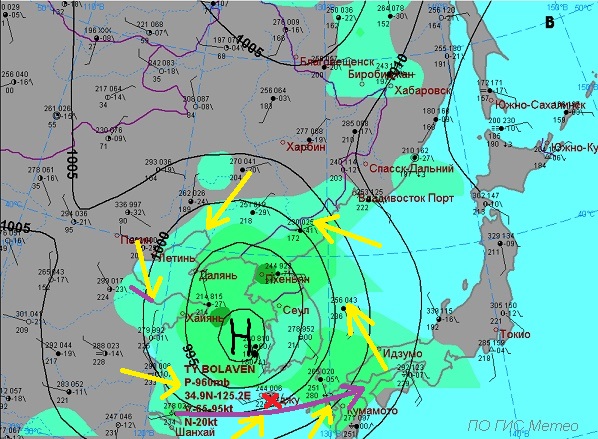

Обеспечение навигационной безопасности плавания 3.1 Плавание в условиях ограниченной видимости Термин «ограниченная видимость» означает любые условия, при которых видимость ограничена из-за тумана, мглы, снегопада, сильного ливня, песчаной бури или по каким-либо подобным причинам (например, береговой дым). В морской практике, исходя из дальности видимости бортовых огней судов длиной 50 м и более, видимость считается ограниченной при уменьшении ее до 3-х миль. Плавание в условиях ограниченной видимости даже с использованием современных технических средств судовождения представляет значительные трудности. При подходе к зоне ограниченной видимости судоводитель должен выполнить ряд мероприятий согласно МППСС-72, РШС-89, Рекомендациям по использованию РЛС для предупреждения столкновения судов и других документов, регламентирующих безопасность плавания [9-11]. Вахтенный помощник капитана должен: предупредить капитана; определить место судна; включить ходовые огни и РЛС; включить радиостанцию УКВ на дежурный канал, при необходимости эхолот; начать подавать туманные сигналы согласно МППСС-72; уменьшить скорость до безопасной (Правило 6); выставить на бак проинструктированного впередсмотрящего, установив с ним и мостиком надежную связь; сличить показания часов на мостике и постах управления СЭУ; управление рулем перевести на ручное; сделать отметку на ленте курсографа, проставив время и отсчет лага; предупредить вахтенного механика о возможных реверсах и перевести СЭУ в маневренный режим. По всем этим мероприятиям сделать записи в судовом и машинном журналах. При плавании в условиях ограниченной видимости на мостике должен находиться капитан и лично управлять судном. В особо сложном плавании – в узкости, по сложным фарватерам, при ограниченной видимости, решением капитана вахта на мостике может быть усилена до двух-трех судоводителей с четкой расстановкой и конкретными обязанностями штурманского состава. Подход судна к навигационным опасностям (берегу), узкостям выполняется на самой малой скорости с соблюдением и принятием всех мер предосторожности, учитывая предельные ошибки в курсе, скорости и площади местонахождения. Однако, если при этом нет уверенности в обеспечении безопасности плавания, необходимо стать на якорь, лечь в дрейф или на обратный от опасности курс. С появлением на экране РЛС эхо-сигнала начинают его обработку на САРПе или на маневренном планшете, чтобы определить элементы движения цели и предпринять действия для полного расхождения на безопасном расстоянии. Звуковые сигналы при ограниченной видимости подаются согласно Правилу 35 МППСС-72. Сигнал своего судна лучше подавать вслед за услышанным, тем самым подтверждая другому судну слышимость его сигнала. Судно, которое услышит впереди своего траверза туманный сигнал другого судна, должно уменьшить ход до минимального, достаточного для удержания его на курсе, а если необходимо, остановить движение или следовать с особой осторожностью, пока не минует опасность столкновения. Использование РЛС. Каждое судно должно постоянно вести наблюдение и применять все имеющиеся средства в соответствии с условиями плавания для оценки ситуации и определения наличия опасности столкновения. Имеющееся на судне радиолокационное оборудование должно быть исправным и использоваться надлежащим образом. Правило 19 МППСС-72 определяет обязанности судоводителя при плавании судна в условиях ограниченной видимости. В нем говорится, что судно, которое обнаружило присутствие другого судна только с помощью РЛС, должно определить, как развивается ситуация чрезмерного сближения и существует ли опасность столкновения. Если опасность существует, то судно должно своевременно предпринять действия для расхождения, причем, если необходимо изменение курса, то следует избегать [9]: изменения курса влево, если другое судно находится впереди траверза и не является обгоняемым; изменения курса в сторону судна, если оно находится на траверзе или позади него. По международным правовым нормам неиспользование исправной РЛС расценивается как нарушение МППСС-72. Однако наличие на судне РЛС и ее использование не освобождают судоводителя от ведения надлежащего визуально-слухового наблюдения. Радиолокационная информация дополняет это наблюдение и дает возможность заблаговременно предотвратить опасное сближение. От судоводителя требуется глубокое понимание существа радиолокационной информации, правильное и своевременное ее использование. В хорошую видимость ракурс встречного судна, расстояние до него и курсовой угол позволяют судоводителю быстро и правильно оценить степень опасности столкновения и предпринять маневр для безопасного расхождения. Постоянное наблюдение за судном дает возможность своевременно обнаружить любой ее маневр. При радиолокационном наблюдении общая оценка ситуации и ее изменение требуют времени. Выбранный маневр безопасного расхождения обосновывается расчетами с учетом конкретной ситуации и возможного ее изменения в процессе маневрирования и должен соответствовать требованиям МППСС-72. Большое значение имеет предвидение развития ситуации, основанное на оценке информации, наблюдаемой на экранах РЛС и САРП или расшифрованной с помощью маневренного или зеркального планшета и вычислительной техники. Обработка и использование радиолокационной информации должны удовлетворять: простоте и наглядности изображения обстановки; минимальному времени на получение информации, необходимой для решения задач на расхождение; соответствию МППСС-72; непрерывному контролю за ситуацией при подготовке, в процессе и после завершения маневра расхождения; универсальности и удобству обработки информации и получения рекомендаций для расхождения с помощью САРП. Решение задачи расхождения судов в условиях ограниченной видимости можно выполнять тремя методами. Первый – визуальная оценка ситуации на экране РЛС и выполнение маневра для расхождения с учетом этой оценки. Второй – выполнение маневра расхождения на основании данных, которые получены с помощью графической прокладки на специальном планшете или бумаге. Третий – использование САРП. Визуальный метод. Для решения задачи необходимо: выбрать из группы эхо-сигналов (целей) на экране РЛС сигналы наиболее опасных и потенциально опасных судов; выбрать вариант расхождения и мысленно представить себе возможный результат задуманного маневра, ориентируясь на тенденцию изменения направлений линий послесвечения относительно первоначального их направления, центра экрана и курса, а также по изменению пеленгов и дистанций на наблюдаемые суда; предусмотреть безопасный маневр при резко ухудшившейся ситуации из-за неблагоприятного маневра встречного судна или в случае допущенного просчета в маневрировании своего судна. Для выполнения выше перечисленных условий судоводителю надо хорошо знать возможные случаи перемещения эхо-сигналов (целей) на экране индикатора, их особенности и уметь ориентироваться при обнаружении изменения обстановки. Все эхо-сигналы на экране РЛС делятся на три категории: опасные, потенциально опасные и неопасные. К опасным относятся те, которые перемещаются к центру экрана (на кратчайшем расстоянии 3 миль и менее), т. е. происходит опасное сближение судов, пеленг на судно не меняется или мало изменяется, а дистанция уменьшается. К потенциально опасным относятся те, эхо-сигналы которых проходят в безопасном расстоянии от центра экрана РЛС, но ситуация может измениться в худшую сторону, если предпримет маневр свое судно или наблюдаемое. Это распознавание требует от судоводителей хороших навыков в оценке ситуации на экране РЛС [11]. Все возможные перемещения эхо-сигналов на экране РЛС можно разделить на три вида. Первый вид – неподвижный объект. Эхо-сигнал от неподвижного объекта всегда перемещается параллельно курсу судна независимо от того, меняет оно курс или нет. Эту особенность можно использовать, если требуется из нескольких эхо-сигналов определить эхо-сигнал неподвижного объекта.  Рисунок 3.1 – Перемещение эхо-сигналов параллельно курсовой черте собственного судна на экране индикатора РЛС: а – встречное судно, б – догоняемое судно, в – догоняющее судно Второй вид – наблюдаются одновременно три перемещения эхо-сигналов параллельно курсовой черте собственного судна (рисунок 3.1): Встречное судно (рис. 3.1, а): Vo=Vc-Vt (3.1) Догоняемое судно (рис.3.1, б): Vo = Vc- Vb (3.2) Догоняющее судно (рис.3.1, в): Vo =VB- Vc (3.3) где Vc – скорость своего судна; Vt– скорость встречного судна; Vo– относительная скорость. При изменении скоростей судов (собственного и наблюдаемого) параллельность перемещения эхо-сигналов курсовой черте не нарушается, только изменяется относительная скорость. При изменении курса собственного судна и постоянстве элементов движения (курс, скорость) судна-цели параллельность эхо-сигнала изменяется. ЛОД изменяет направление в сторону, противоположную собственному повороту (рисунок 3.2).  Рисунок 3.2 – Изменение ЛОД при изменении курса судна-наблюдателя (Кс = const) Третий вид – судно-цель одно. Рассмотрим случаи перемещения эхо-сигналов на экране РЛС. Эхо-сигнал не перемещается – это значит, что наблюдаемое судно-цель следует с нами одним курсом и скоростью. При изменении нашей скорости изменяется только относительная скорость (рисунок 3.3). На рисунке 3.3  – относительная скорость, – относительная скорость,  – скорость судна-наблюдателя (собственного судна), – скорость судна-наблюдателя (собственного судна),  – скорость цели (наблюдаемого судна), a – Vc- Vb, б – KC"V4, в – Vc" Vb. – скорость цели (наблюдаемого судна), a – Vc- Vb, б – KC"V4, в – Vc" Vb. Рисунок 3.3 – Перемещение эхо-сигнала на экране РЛС в зависимости от изменения нашей скорости От изменения курса одним из судов эхо-сигнал начинает перемещаться не параллельно курсовой черте (рисунок 3.4): а) судно-наблюдатель изменило свой курс ИК вправо; б) судно-наблюдатель изменило свой курс ИК влево; в) наблюдаемое судно изменило свой курс ИК вправо; г) наблюдаемое судно изменило свой курс ИК влево.  Рисунок 3.4 – Перемещение эхо-сигнала на экране РЛС от изменения курса одним из судов Изменение ЛОД при неизменных параметрах движения собственного судна указывает на изменение курса цели в ту же сторону. От изменения курса и скорости одновременно одним из судов эхо-сигнал может перемещаться не параллельно курсовой черте (рисунок 3.5). а) изменение ЛОД от изменения курса ИК и скорости Vc судна-наблюдателя, б) изменение ЛОД от изменения курса ИК и скорости V наблюдаемого судна  Рисунок 3.5 – Изменение ЛОД от изменения курса скорости На рисунке 3.6 изображены случаи, когда а и б – потенциальная возможность опасного сближения, в – реальная опасность столкновения Маневр нашего судна поворотом вправо ИК.  Рисунок 3.6 – Перемещение трех эхо-сигналов на экране РЛС, не параллельных перемещению относительно курсовой черты в случаях Маневрирование может быть самое различное – курсами и скоростями, но всегда нужно помнить, что маневр на безопасность расхождения не должен допускать пересечения ИК и ЛОД ближе 3 миль. Четвертый вид – на экране РЛС три не параллельных перемещению эхо-сигнала относительно курсовой черты (рисунок 3.6) В случае "в" существует реальная опасность столкновения, а в первых двух "а" и "б" – потенциальная возможность опасного сближения, но это будет зависеть от маневра. Произведем маневр нашего судна поворотом вправо, не изменяя скорости. В данном случае все суда разойдутся. При другом варианте маневрирования возникает другая ситуация. На практике маневры на расхождение необходимо производить с упреждением. Хорошие знания всех случаев перемещения эхо-сигналов дают возможность предвидеть результат своего маневра и избежать опасного сближения судов [10]. Метод графической прокладки В условиях ограниченной видимости следует выполнить графическую прокладку, которая дает более точную информацию о ситуации судов и выполняется на маневренном планшете М-78 (рисунок 3.7). Задача на расхождение состоит из: 1) нанесения начальной ситуации на планшет и построения треугольников скоростей векторов относительной скорости; 2) оценки ситуации опасного сближения (столкновения) с судами, эхо-сигналы которых наблюдаются на экране РЛС, путем расчета времени кратчайшего сближения Ткр, пересечения Тпер, дистанции кратчайшего сближения Dкр и выявления их реальной и потенциальной опасностей; 3) выбора и обоснования маневра, выделения судов, с которыми необходимо расходиться; 4) расчета выбранного маневра с помощью графического перестроения векторных треугольников начальной ситуации; 5) расчета момента начала маневра (с учетом маневренных элементов судна), выбирается упрежденное время (3 или 6 мин), дистанция расхождения, время расхождения и дистанция отхода от своего первоначального курса за время маневрирования; 6) нанесение ожидаемой линии относительного движения (ОЛОД) и последующий контроль за перемещением судна-цели (наблюдаемого судна).  Рисунок 3.7 – Маневренный планшет Рассмотрим подробно процесс решения задачи на расхождение с помощью графической (радиолокационной) прокладки на маневренном планшете (рисунки 3.8 и 3.9) 1. Для удобства расчетов интервал времени принимает 3 или 6 мин, т е. 1/20 или 1/10 ч. 2. Строим на планшете из его центра вектор курса и скорости VL нашего судна.  Рисунок 3.8 – Решение задачи на расхождение с помощью графической прокладки  Рисунок 3.9 - Определение потенциальной опасности и местоположения судна, для расхождения с которым требуется произвести расчет маневра 3. С появлением на экране РЛС эхо-сигналов определяем их пеленги и дистанции и наносим на планшет. 4. Через равные интервалы времени (3 или 6 мин) в прежней последовательности наносим следующие точки и после их соединения получим векторы относительной скорости. 5. При этих векторах строим векторные треугольники, для чего Vc своего судна из центра планшета переносим в первую точку L Соединив начало своего вектора Vc со второй точкой 2, получим вектор скорости наблюдаемого судна W. 6. Линию, соединяющую точки 1 и 2, продлим за центр планшета, получим ЛОД. Оценка ситуации заключается в определении степени опасности столкновения судов. Находим кратчайшее расстояние DKp, опуская перпендикуляр из центра планшета до ЛОД и точку пересечения курса судна-цели Dnep, для чего проводим из центра планшета линию, параллельную вектору скорости У" суд-на-цели до пересечения с ЛОД. Выявление потенциальной скорости судов можно осуществить двумя способами: 1) проигрываем маневр нашего судна (Vc) или судна-цели (V") и определяем по изменению ЛОД и Vo возможный переход из потенциальной опасности в реальную. Изменение курса, скорости или комбинированный маневр нашего судна вправо ухудшает ситуацию с судном "б". В данном случае маневр необходим с судном "б" (рис. 9); 2) использованием особенностей перемещения эхо-сигналов в относительном движении на экране РЛС, что было подробно разобрано при визуальном методе оценки ситуации. Для выбора и обоснования вида маневра проигрывают все возможные его варианты: изменение курса, скорости или того и другого одновременно, при этом учитываются все факторы, сопутствующие плаванию в условиях ограниченной видимости, навигационных особенностей района плавания, МППСС-72 и маневренных возможностей своего судна и возможного маневра судна-цели. Судоводитель должен стремиться к безопасному расхождению приемлемым вариантом Расчет маневра можно производить при помощи палетки и линейки. Он сводит к минимуму графическую работу по одному-двум судам. На рисунке 3.10 выполнен расчет маневра для безопасного расхождения изменением своего курса вправо. Положение упрежденных точек не оказывает влияния на методику расчета с использованием векторных треугольников начальной ситуации. Следует всегда помнить, что момент упрежденной точки есть условный момент окончания маневра. Момент начала маневра своего судна рассчитывается с учетом маневренных элементов судна (инерция, торможения, поворотливость и т. д.) (рисунок 3.10).  Рисунок 3.10 – Расчет маневра для расхождения изменением курса вправо; расчет выполнен с судном «б» В векторном треугольнике судна "а" вектор нашей скорости поворачиваем вправо на рассчитанный угол. Получаем новый вектор относительной скорости Vo и соединяем точку 2 с концом повернутого вектора Vс. Параллельно вектору относительной скорости V'o из упрежденной точки проводим ОЛОД судна "а". Упрежденная точка берется за один и тот же интервал времени. После этого можно определить время расхождения судов Трасх и дистанцию отхода Dотх от курса нашего судна (см. рисунок 3.10). Для расчета используем новый вектор относительной скорости V'o. Дистанция отхода рассчитывается на планшете. Для этого на линии нашего нового курса, проложенного из центра планшета, откладываем расстояние, которое пройдет наше судно за время расхождения. Затем из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию первоначального курса. Отрезок этого перпендикуляра будет дистанцией отхода от курса в масштабе планшета. Результат маневрирования контролируется с помощью ОЛОД. На планшет наносится не только ОЛОД судна, относительно которого рассчитан маневр, но и других судов, которые представляют потенциальную опасность. Эти линии ожидаемого относительного движения проводятся для контроля за развивающейся ситуацией после маневра, чтобы своевременно обнаружить маневр других судов, а также в случае допущенных ошибок в расчетах и графических построениях. Из вышеизложенного видим, что оба метода взаимосвязаны и дополняют друг друга, обеспечивают решение задач на безопасное расхождение судов с помощью РЛС в условиях ограниченной видимости [10]. Пример гибели судна в условиях ограниченной видимости 25 мая 2021 года в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур". В результате происшествия японское судно перевернулось. Сильный туман стал причиной столкновения японского рыболовецкого судна и российского корабля в Охотском море. «Рыболовецкое российское судно «Амур» водоизмещением 618 тонн следовало из одного порта в другой. Утром в условиях тумана произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной», – говорится в сообщении российского генконсульства в Японии. Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. Причиной столкновения явилось игнорирование предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях в ежедневной метеосводке, а также пренебрежение правилами МППСС-72. Судоводители положились на показания РЛС, имеющими «мертвую» зону, а надлежащее визуальное и слуховое наблюдение не велось должным образом [12]. 3.2 Плавание в штормовых условиях Выбор курса плавания Для выбора рациональных курсов и скорости судна судоводитель должен пользоваться универсальной диаграммой качки (рисунок 3.11) [13]. До шторма по возможности заполнить балластные отсеки полностью, а не подлежащие заполнению держать пустыми. Все работы, связанные с балластом, производить только с разрешения капитана.  Рисунок 3.11 – Универсальная диаграмма качки Ю.В.Ремеза При плавании судна в штормовых условиях необходимо стремиться к уменьшению ударов ветровых волн по корпусу, заливания и забрызгивания палубы, а также исключению резонансной бортовой и килевой качки. Своевременный и правильный расчет обеспечивает безопасный выход судна из сложной штормовой обстановки. Методы управления судном в шторм зависят от типа судна, состояния его загрузки, силы и направления ветра и волнения. Поэтому судоводитель должен после расчетов принять решение: идти против ветра и волнения, зайти в порт-убежище или дрейфовать [13]. Плавание против волны. В этом случае принимаются во внимание следующие факторы: сила удара волны в носовую часть судна, прием воды на палубу; килевая качка; сила удара днищем о волну. Чем больше корпус судна подвержен действию волн, тем сильнее будет удар. Судно, имеющее дифферент на нос или большую загруженность носовых трюмов, будет стремиться испытывать медленную килевую качку и зарываться носом в волны. Если судно будет иметь большой дифферент на корму, у него будет увеличена рыскливость. Хорошим считается загрузка судна, идущего против волны с дифферентом на корму до 0,5 м или на ровном киле. Плавание против ветровой волны При плавании против ветровой волны на характер качки оказывает влияние изменение скорости судна, которая меняет кажущийся период волны. При снижении скорости суда большого тоннажа иногда начинают принимать воду на палубу, в этом случае целесообразно изменить курс, сохранив скорость. При курсе против ветровой волны нет резонансной и бортовой качки, кроме сильных ударов волн, но значительны потери в скорости и возможен слеминг. Слеминг — сильные гидродинамические удары волн о подводную часть корпуса судна, главным образом о днище. Такие удары могут привести к разрушению носовой части судна и, как следствие, к гибели судна. Слеминг возникает, когда: судно следует против волны в секторе острых курсовых углов; период собственных колебаний судна приближается по величине к кажущемуся периоду волны; длина волны равна или больше длины судна (λ>L); осадка судна носом равна или меньше 1/20 длины судна. Наиболее тяжелый слеминг возникает, когда λ = L. На курсовом углу волн более 60° слеминг не наблюдается. Для устранения слеминга скорость хода нужно снизить тем больше, чем больше высота волны и чем меньше разница между длиной волны и длиной судна. 3.2.3 Плавание лагом к волне При волне в борт следует обращать внимание на отношение периодов бортовой качки То судна и период волны Тв. Если эти периоды будут равны, т. е. То = Тв, то наступит резонансная качка – наиболее опасное состояние для судна. Во избежание этого следует изменить курс. Изменение скорости практически не будет оказывать влияния на качку. 3.2.4 Плавание на попутной волне При курсе по направлению бега волн нет резонансной и усиленной бортовой качки, но возможно опасное понижение остойчивости и управляемости судна (особенно небольшого тоннажа). При плавании по направлению бега волн увеличивается рыскливость, судно хуже слушается руля. Возникает опасность заливания кормы и разворота судна лагом к волне. Это может произойти тогда, когда скорость судна будет равна скорости волны и когда оно находится на переднем склоне волны или на ее подошве. В этом случае возможно опрокидывание судна. Курсовой угол волн, при котором уменьшается остойчивость, находится в пределах 180 – 135°, а опасной является волна с профилем 60 – 80 % длины судна. Если длина волны больше длины судна, то опасность набегания ее на палубу невелика. При длине волны меньше длины судна возможна значительная килевая качка с оголением гребных винтов, особенно, если скорость судна меньше скорости движения волны. Когда длина судна близка к длине попутной крупной волны, следует иметь скорость судна значительно меньшую, чем скорость движения волн. Штормование. Если плавание судна в нужном направлении или в направлении ближайшего порта-убежища невозможно из-за очень сложных штормовых условий, то выполняется штормование — особый вид плавания, при котором судно удерживается на месте или идет курсом и скоростью, наиболее благоприятными относительно направления ветра и ветровых волн. Практикой установлено, что при штормовании против волны наиболее безопасной является минимальная скорость, при которой судно еще слушается руля [13]. Способ штормования определяется судоводителями с учетом конструктивных особенностей судна, его загрузки, остойчивости и района плавания. Штормование на носовых курсовых углах. На носовых курсовых углах — наиболее распространенный вид, рекомендуется для судов, имеющих полные обводы в носовой части (корпус конструктивно укреплен и рассчитан на большие волновые нагрузки с дифферентом на корму). На курсах носом на волну судно легче управляется, более устойчиво на курсе. Остойчивость судна сохраняется. Размахи бортовой качки уменьшаются. Скорость минимальная. Штормование на кормовых курсовых углах. На кормовых курсовых углах выполняется только в том случае, когда длина волны значительно отличается от длины судна, имеющего нормальную или повышенную остойчивость; в этом случае возрастает рыскливость, снижается устойчивость на курсе. Штормование в дрейфе. Штормование в дрейфе — штормование с застопоренными главными двигателями. Опасно для судна при сильном шквальном ветре. Судно с большой метацентрической высотой — остойчиво, но будет иметь сильную и резкую бортовую качку, при которой возможны повреждения корпуса, сдвиг механизмов, нарушения креплений и смещение груза. Судно с большой парусностью может быть положено на борт. Способ требует большого водного пространства, свободного от навигационных опасностей с подветренной стороны. Штормование лагом к волне. В этом случае судно в наибольшей степени подвержено воздействию волны и ветру. Штормовать данным способом могут суда с повышенной остойчивостью. Качка у таких судов плавная, оно легко восходит на волну, не принимая много воды на палубу. Изменение курса в штормовых условиях. В штормовых условиях о повороте судна на новый курс экипаж предупреждается заблаговременно. При очень сильном шторме наиболее опасным является положение судна лагом к волне. Чтобы повернуть судно на новый курс, устанавливается закономерность изменения размеров ветровых волн и только после прохождения очередной наиболее развитой волны выполняется поворот. Поворот при плавании судна против волны совершают как вправо, так и влево, позволив судну уваливаться под ветер и уменьшив ход до минимального. Поворот судна начинают перекладкой руля на борт (30—35е) и дают полный ход, когда корма окажется на обратном склоне крутой волны. Во время поворота, при подходе высоких волн с кормовых углов руль следует отводить к ДП заблаговременно. По окончании поворота изменением скорости хода вывести судно из зоны усиленной качки. Поворот при плавании судна по волне начинают, когда на обратном склоне последней из серии крупных волн окажется носовая часть судна с таким расчетом, чтобы вторая половина поворота выполнялась в период относительно спокойного волнения. Если у судна перед поворотом период бортовой качки больше периода волн, то первую половину поворота выполняют на малом ходу, а вторую— как можно быстрее, не набирая большой инерции хода. В другом случае, когда перед поворотом период бортовой качки меньше периода волн, тогда первую половину нужно выполнять на большом ходу, а вторую как можно быстрее, но не набирая большой инерции хода. Пример гибели судна в штормовую погоду. Пример гибели судна в штормовых условиях в японском море, свидетельствует о важности подготовки судна и экипажа к плаванию в шторм, а также о том, что необходимо предельно внимательно относиться к гидрометеорологическим сообщениям и в случае весьма неблагоприятных условий следует отказаться от следования в опасный район. В Японском море 18 октября 2000г. траулер «Тайфун-1» получил прогноз погоды, в котором содержалось штормовое предупреждение. Но, несмотря на опасные погодные условия, офицерским составом было принято продолжать промысел в опасном районе плавания, игнорируя штормовое предупреждение. На следующий день в 4 часа утра, рыболовецкий траулер потерпел крушение на борту которого находились 20 человек. В ночь на четверг судно попало в сильный шторм и затонуло. К вечеру всех рыбаков удалось спасти. Сигнал бедствия поступил в Дальневосточный региональный морской спасательно-координационный центр в четверг в 4 утра по местному времени. Капитан траулера «Тайфун-1», приписанного к сахалинскому порту Невельск и принадлежащего частной компании «Рыбак-5» из Южно-Сахалинска, сообщил, что судно, которое вело промысел в Тихом океане на траверзе южнокурильского острова Итуруп, попало в сильный шторм, получило крен в 60° и вот-вот может затонуть. Затем связь оборвалась. В район бедствия в 30 милях от курильского острова Уруп вышел находившийся поблизости большой рыболовецкий траулер «Остров Сахалин». Кроме того, на помощь российским рыбакам вылетел патрульный самолет японского управления безопасности мореплавания, а также военный самолет Тихоокеанского флота и японское спасательное судно. Как выяснилось позже, траулер ушел на дно спустя несколько минут после того, как рыбаки высадились на два спасательных плота. Найти потерпевших было трудно из-за плохой видимости и продолжавшегося шторма. Скорость ветра достигала 25 м/сек., шторм поднял семиметровые волны. Температура воды составляла около 8°С. К счастью, оказалось, что плоты на борту траулера, автоматически всплыли после того, как судно затонуло. Вскоре спасатели нашли место. Все члены экипажа затонувшего судна были подняты на борт траулера «Остров Сахалин» [14]. 3.3 Плавание во льдах 3.3.1 Борьба с обледенением судна Обледенение судна представляет собой нарастание слоя льда на корпусе судна, судовых устройствах, надстройках, палубном грузе, шлюпках и мачтах судна В основном, обледенение происходит при температуре воды ниже — 3°С, наличии ветра, как правило от 10 м/с и волнении при высоте волн от 2 м и более. В предвидении плавания в районах возможного обледенения необходимо заблаговременно учитывать: судно должно иметь правильную посадку, т.е. быть без крена и с дифферентом на корму, обеспечивающим хорошую всхожесть на волну; грузы должны располагаться и крепиться так, чтобы избежать их смещения при крене; палубный груз не должен закрывать штормовых портиков и мешать стоку воды за борт; не следует загромождать верхнюю палубу тарой, оборудованием и снабжением; в топливных и водяных танках (кроме расходных) не должно быть свободной поверхности жидких грузов. При возникновении угрозы обледенения необходимо принять следующие меры: выбирать курс и скорость с таким расчетом, чтобы разбрызгивание и заливание были наименьшими: при этом следует помнить, что при направлении ветра и волны с кормовых курсовых углов происходит наименьшее обледенение судна, но при этом может иметь место существенное снижение или потеря остойчивости судна на волне, особенно если длина волны близка к длине судна, а скорость ее бега приблизительно равна скорости судна; попеременно изменять курс судна, приводя ветер на правый и левый борта с целью устранения неравномерности обледенения бортов и статического крена; вести наблюдение за остойчивостью судна и при уменьшении до опасных пределов принять меры к ее восстановлению; при появлении статического крена, если он существенно влияет на остойчивость судна или затрудняет его эксплуатацию, принять меры к его уменьшению. Борьба с обледенением заключается, прежде всего, в осколке льда с помощью ручного инвентаря. В первую очередь надлежит освобождать ото льда радиоантенны, ходовые огни, спасательные средства, такелаж, рангоут, двери надстроек и рубок, брашпиль, якорные клюзы. Для беспрепятственного стока воды с палубы не допускать замерзания шпигатов, примерзания крышек штормовых портиков. При работе на палубе каждый член экипажа должен иметь предохранительный пояс со страховочным концом, надежно закрепленным на судовых конструкциях. При возможности для борьбы с обледенением используется пневморубильный инструмент, пар, горячая вода, вода под давлением. Очистку ото льда больших судовых поверхностей следует начинать с наиболее высоко расположенных конструкций (мостиков, рубок), так как их обледенение наиболее значительно ухудшает остойчивость судна. При возрастании периода качки на 20 – 25% следует незамедлительно принимать меры по увеличению остойчивости. При возникновении несимметричного обледенения скалывать лед надлежит в первую очередь на стороне пониженного борта. При борьбе с обледенением исключительно важное значение имеет моральный фактор, обеспечивающий мобилизацию всех человеческих сил на преодоление смертельной опасности. Опыт плавания показывает, что суда, на которых хорошо поставлена организация службы, сплоченно работает экипаж, обеспечено квалифицированное наблюдение за погодой и анализ метеоданных, благополучно выходят из самой опасной ситуации [15]. 3.3.2 Меры по восстановлению остойчивости судна Для восстановления остойчивости следует: удалить лед, в первую очередь с высоко расположенных конструкций, при строгом соблюдении охраны труда и техники безопасности; ликвидировать свободные поверхности жидких грузов в танках, в крайних случаях принять балласт в низкорасположенные танки; выравнивание статического крена судна следует производить только после выявления его причины (несимметричность обледенения или отрицательная метацентрическая высота); при отрицательной (или малой) метацентрической высоте перекачка жидкого груза может перевалить судно на другой борт с еще большим креном; при возникновении статического крена в результате несимметричного обледенения лед окалывать в первую очередь с накрененного борта и высоких конструкций; при значительном обледенении носовой оконечности и появлении дифферента на нос в первую очередь вести интенсивную околку льда носовой оконечности, одновременно можно откатывать балласт из форпика или принимать в ахтерпик. В течение всего периода борьбы с обледенением необходимо: удалять лед из шпигатов и штормовых портиков; вести контроль за остойчивостью судна по периоду качки (при увеличении его на 20 – 25% немедленно принимать меры к увеличению остойчивости); вести контроль за водонепроницаемостью корпуса судна; перед началом околки льда вдоль палубы и мест работы протянуть достаточное количество надежных лееров. Активную борьбу со льдом начинают немедленно, как только замечают нарастание льда на палубе, корпусе, надстройках. Для борьбы со льдом объявляется общий аврал, в котором принимает участие весь экипаж (кроме вахт), предварительно расписанный по сменам. По усмотрению капитана в некоторых случаях количество вахтенных на том или другом участке сокращается, а освободившиеся принимают участие в аврале. При составлении расписания по околке льда необходимо помнить, что эта работа изнурительная и может продолжаться несколько суток подряд. Поэтому для судов, попавших в условия обледенения на длительное время, в расписании по околке льда должны быть указаны жесткие нормы времени работы (возможно до 2 - 3 ч) с последующим отдыхом и усиленным питанием для восстановления сил. Отмечены случаи гибели судов, когда изнуренный, обессиленный экипаж не мог продолжать борьбу с обледенением. Если экипаж окажется не в состоянии справиться с обледенением, капитан судна должен запросить помощь от других судов или вывести судно из зоны обледенения. Средства борьбы с обледенением: горячая вода и пар, подаваемые соответствующими шлангами и стволами, ломы, топоры, пешни, лопаты, деревянные кувалды, механизированный инструмент с пневмо- и электроприводами, антифризы – крепкий раствор поваренной соли с содержанием ингибиторов, противообледенительная смесь, каменная соль, жир, паста, отходы содового производства и др. Плавание в караване Плавание судов во льдах замерзающих морей имеет четкую организацию и регламентируется правилами для судов, проводимых ледоколами через лед, которые печатаются в лоциях морей и Правилах плавания в определенной акватории. Плавание транспортных судов в ледовых условиях может происходить как самостоятельно, так и под проводкой ледоколов. При этом необходимо учитывать районы плавания судов и их назначение [16]. В подобных условиях целесообразно составлять караван и следовать в нем в соответствии с требованиями движения судов в караване под проводкой ледокола. Ледокольная проводка судна включает в себя плавание судна в проделанном во льду канале за ледоколом на буксире, без буксира в одиночном плавании или в составе ледового каравана, а также следование судна при непосредственном участии или в сопровождении ледокола. Плавание во льдах характеризуется существенными отличиями в методах управления судном, по сравнению с плаванием по чистой воде, и требует от судоводителя знания многих специальных вопросов, присущих только этому виду плавания. В данной дипломной работе рассмотрены общие рекомендации управления судами во льдах и маневрирования ими при проводке ледоколом. Формирование каравана. Транспортные суда проводятся ледоколами обычно в строю кильватера. капитаны судов, следующих во льду за ледоколом, обязаны выполнять все приказания капитана ледокола, относящиеся к движению во льду. Вступая под проводку ледокола, капитан транспортного судна ограничивается в своих правах на самостоятельное вождение судна. Его судно становится частью каравана, подчиняющегося капитану ведущего ледокола. В случае аварии с одним из судов каравана капитаны остальных судов по распоряжению капитана ведущего ледокола немедленно выделяют аварийные партии, переносные водоотливные средства, аварийный инструмент и материал, а если необходимо, то и предоставляют свои суда для аварийно-спасательных работ. Принимая суда для проводки, капитан ледокола должен сообщить им порядковые номера в строю, дистанцию и указания по движению каравана в различных условиях. Место судна в караване назначается с учетом размеров судна, конструктивной приспособленности его к ледовому плаванию, мощности двигателей, маневренных элементов, загрузки, технической исправности, а также опытности капитана этого судна. При проводке в составе каравана крупные суда, лишь немного уступающие по своей ширине ледоколу, желательно ставить первыми. Концевыми в караване должны быть суда, имеющие мощные двигатели и управляемые опытными капитанами, так как концевым судам приходится следовать в наиболее сложных условиях. В тяжелых льдах судам со слабым корпусом или машиной, а также судам в балласте или аварийным судам назначается второе место среди судов, следующих за ледоколом. Впереди слабого судна становится судно с прочным корпусом и мощной машиной, которое выравнивает канал за ледоколом и очищает его от оставшихся за ледоколом крупных льдин. Вспомогательные ледоколы в сложном караване могут расставляться различно. Если ведущему ледоколу приходится прибегать к разбегам для форсирования отдельных перемычек, целесообразно поставить за ним второй ледокол, который спокойно вел бы караван за форсирующим лед ведущим ледоколом. При этом второй ледокол будет выравнивать и расширять канал после ведущего ледокола, т. е. фактически исполнять для своей группы судов роль ведущего ледокола [16]. При наличии в сложном караване нескольких ледоколов их ставят между судами так, чтобы их капитаны, проводя свои группы судов по каналу за ведущим ледоколом, в то же время внимательно наблюдали за впереди идущими судами, окапывая их в случае надобности. Планируя расстановку судов в караване, капитан ведущего ледокола иногда не в состоянии сразу учесть все особенности судов и выявить индивидуальные способности судоводителей. Если, например, капитан одного из судов не способен соблюдать установленную дистанцию, то его судно целесообразно переставить в конец каравана. Тогда плохое управление данным судном не будет сказываться на движении других судов. В то же время такая мера заставит судоводителя концевого судна не отрываться от каравана. Опыт плавания во льдах показывает, что правильно установленная и тщательно сохраняемая дистанция между судами – одно из основных условий успешной ледокольной проводки [16]. Всем судам необходимо всемерно стремиться использовать канал (след) впереди идущего ледокола или другого судна, пока этот канал еще не успел закрыться льдом. Как правило, непосредственно за ведущим ледоколом выплывает мелкобитый лед, но если следующее за ним судно держится далеко, то след ледокола закрывается более крупными льдинами, отделяющимися от кромок канала. Чем больше дистанция между судами, тем больше льда набивается в канал и тем труднее становится судну (особенно концевому в караване) следовать за ледоколом. При ледокольной проводке дистанция между судами зависит от многих условий, однако общее правило гласит: чем тяжелее лед и чем быстрее закрывается след за ледоколом, тем меньше должна быть дистанция между судами каравана. Назначение дистанции между судами каравана при ледокольной проводке и изменение ее в процессе проводки является неотъемлемым правом капитана ледокола. Недооценка назначения и соблюдения дистанции между судами в караване может быть причиной серьезных повреждений транспортных судов. Введя караван в лед, капитан ледокола обязан убедиться, что все суда каравана находятся друг от друга на назначенной им дистанции и в процессе проводки сохраняют ее. Указаниями по УКВ или звуковыми сигналами капитан ледокола должен поддерживать в караване дисциплину совместного ледового плавания. Устанавливая общую скорость движения каравана во льду, капитан ледокола исходит из технических возможностей наиболее слабого судна, учитывая его ледовый класс, фактическую прочность корпуса, максимальную скорость, маневренные способности и т. п. Капитан ледокола обязан предупредить капитанов судов своего каравана, какие конкретные скорости следует держать при подаче ледоколом указания о переходе на «малый», «средний» и «полный» ход [16]. При ледокольной проводке дистанция между судами не может быть указана как постоянная величина. Капитан ледокола будет изменять ее в зависимости от ледовых условий и от той скорости, которую в состоянии держать суда каравана. Дистанция зависит также от видимости, типа судов в караване и их маневренности, в частности от способности уверенно и быстро переходить с переднего на задний ход и хорошо отрабатывать машиной назад для погашения инерции. Правильное использование возможностей судна следовать за ледоколом на предельно близкой, но безопасной дистанции зависит от опыта судоводителей ведущего ледокола и транспортных судов. Для успешной ледокольной проводки дистанция между судами в караване должна быть возможно меньшей, но достаточной для предотвращения навалов судов. Умение сочетать два указанных противоречивых требования к дистанции определяется искусством судоводителей судов каравана и четким выполнением указаний капитана ведущего ледокола. Дистанция, выдерживаемая между судами, должна соответствовать расстоянию, на котором судно может погасить инерцию своего движения, дав с полного переднего полный задний ход, с учетом состояния льда. Чем сплоченнее лед, тем скорее и на меньшей дистанции можно погасить инерцию. Гашение инерции зависит также и от загрузки судна. Плавание в разреженных льдах. При следовании с караваном в разреженных льдах, позволяющих держать значительную скорость хода, капитан ледокола должен стремиться вести суда чистой водой, обходя скопления льда. Некоторое удлинение пути для проводки по чистой воде будет в большинстве случаев выгоднее неизбежной потери времени при пересечении скоплений льда, лежащих на кратчайшем пути (не говоря о возможных повреждениях судов) [16]. Проводка судов в сплоченных льдах. Успех проводки в сплоченных льдах во многом зависит от маневренности каравана и умения капитана ведущего ледокола выбирать наиболее благоприятный путь во льдах, правильно обходить или преодолевать ледовые препятствия и устанавливать оптимальную дистанцию между судами каравана. Если суда каравана отстают или застревают, капитан ледокола должен уменьшить ход и сократить дистанцию между судами. Когда все суда выйдут на назначенную дистанцию, скорость каравана может быть увеличена. Обнаружив впереди более сплоченный лед, капитан ледокола должен предупредить суда каравана о возможном уменьшении скорости, либо сразу дать указание уменьшить ход. Если капитан ледокола видит, что вскоре ему предстоит форсировать перемычку, каравану дается указание остановиться или уменьшить ход. Остановив караван или уменьшив его скорость, ледокол форсирует перемычку, затем возвращается к судам и возобновляет проводку в соответствии с новыми ледовыми условиями. Если капитан ледокола, войдя в лед, установит, что лед проходим, то он поджидает суда каравана. Если впереди окажется тяжелая непроходимая перемычка, ледокол заранее отрывается от каравана, чтобы разбить ее до подхода судов. Форсировав перемычку, ледокол предлагает каравану подходить к каналу, пробитому в перемычке. Капитан ледокола должен внимательно следить за приближением судов, чтобы своевременно занять место в голове каравана. Дав ход преждевременно, ледокол может уйти вперед и не обеспечит проводки каравана через перемычку, а если опоздает дать ход, то заставит уменьшить скорость хода первого судна, что нарушит движение всего каравана. Если после форсирования перемычки в канале, пробитом ледоколом, остается битый лед, не позволяющий провести сразу весь караван, то целесообразно проводить караван по частям или даже по одному судну на буксире. Следуя во главе каравана и выходя из сплоченного льда в разреженный или из разреженного льда на чистую воду, ледокол не должен сразу увеличивать ход, чтобы не нарушить дистанцию между судами. Лишь после того, как весь караван окажется в одних и тех же легких ледовых условиях, можно увеличить скорость его движения. Выполняя проводку в сплоченных льдах, капитан ледокола должен стремиться по возможности сохранять прямолинейность движения. Надо всемерно избегать крутых поворотов, так как не все транспортные суда в состоянии следовать за более поворотливыми ледоколами. На крутых поворотах увеличивается риск повреждения проводимых судов от ударов о кромки канала/ Если крутой поворот необходим, капитан ледокола должен дать каравану сигнал «Уменьшите ход», одновременно уменьшив и ход ледокола. Все повороты ледокола, ведущего за собой караван, надо осуществлять только рулем, но не двигателями [16]. Меры предотвращения навалов судов во льдах Ледокольная проводка в сплоченных льдах может быть успешной лишь при движении на коротких дистанциях между судами. Но при этом есть некоторый риск навала на ледокол следующего за ним первого судна каравана. При достаточном опыте плавания во льдах, тщательном наблюдении за окружающими ледовыми условиями, соблюдении всех правил сигнализации и умелом маневрировании всегда можно избежать навалов на ледокол. Анализ навалов ведомых судов на ледоколы показывает, что в большинстве случаев они происходили в моменты, когда суда каравана, пройдя за ледоколом тяжелую перемычку, выходили из нее, а ведущий ледокол, вновь встретив впереди тяжелый лед, резко уменьшал скорость или даже останавливался, своевременно не известив об этом суда. Судоводители в таких случаях, чтобы погасить инерцию, лишь давали задний ход, но не выходили из строя в ту или другую сторону от ледокола, чтобы предотвратить навал. Капитану ледокола при возникновении опасности навала ведомого судна надлежит дать сигнал «Немедленно остановите судно» или даже «Дайте обратный ход машинам», а не сигнал «Уменьшить ход». При выходе ледокола из сплоченного льда на небольшое разводье, полынью или на временное разрежение льда капитан ведомого судна обязан, не ожидая указания капитана ледокола, уменьшить ход, чтобы не допустить навала судна на ледокол перед его входом в более сплоченный лед [16]. Заметив резкую потерю скорости ледоколом или получив указание по УКВ уменьшить скорость, остановиться или дать задний ход, капитан проводимого судна должен принять быстрое правильное решение и соответствующим маневром предотвратить навал на ледокол. Нельзя рассчитывать только на то, что, дав полный ход назад, судно успеет полностью погасить свою инерцию и не дойдет до кормы ледокола. Погашая инерцию, необходимо одновременно уклониться в сторону. Успех маневра по предотвращению навала или уменьшению его последствий зависит от быстроты и уверенности действий капитана судна. 3.3.5 Предохранение винтов и лопастей при маневрировании во льдах Наиболее вероятны поломки и повреждения гребных валов, винтов и отдельных лопастей во льду при вращении винта в направлении, противоположном фактическому движению судна, т. е. когда при движении судна вперед винт работает назад и наоборот. При движении судна во льду с застопоренными двигателями, когда винт не вращается, резко возрастает опасность повреждений лопастей [15-16]. Повреждения лопастей винтов могут произойти при навале судна кормой на крупные льдины или ледяное поле. В этом случае лопасть гребного винта, врезаясь в льдину, получает большие нагрузки в осевом направлении; если льдина не расколется, то может произойти поломка винта либо вала. При движении ледокола назад с судном на буксире вплотную гребной винт буксируемого судна должен работать только назад и, наоборот, при движении ледокола вперед – только передним ходом. Капитан судна, находящегося на буксире вплотную у ледокола, при отходе назад обязан систематически сообщать на ледокол о состоянии льда под кормой судна. Несвоевременная информация об опасности навала на лед кормы такого буксируемого вплотную судна делает капитана этого судна ответственным за возможные повреждения. Для предохранения от повреждений гребных винтов и валов судов, плавающих в сплоченных крупнобитых и торосистых льдах, а также при форсировании ледовых перемычек рекомендуется: а) при разворотах судна носом, если ледовая обстановка позволяет, избегать работы гребных винтов задним ходом. Лучше одному из бортовых винтов работать передним ходом с полной нагрузкой, а другому – с пониженной; б) при разворотах судна кормой, если позволяет ледовая обстановка, всем винтам лучше работать на задний ход, сохранив распределение мощности на бортовых винтах, как указано в пункте «а»; в) для гашения инерции назад трехвинтовому ледоколу в крайнем случае можно допустить работу передним ходом для среднего винта, более защищенного от льда; г) при движении судна в разреженных крупнобитых льдах при скоростях хода выше 10 уз избегать навалов кормой на крупные льдины; д) при работе во льдах ледоколов и судов с дизель-электрическими двигателями настройка защиты ограничения тока в главной цепи должна быть максимально допустимой с тем, чтобы при слабом ударе винта о лед не срабатывала защита по току и не разваливалась бы схема питания гребного электродвигателя, что ведет к остановке винта и тем самым создает угрозу повреждения его обломками льдин. Проводка во льдах при плохой видимости При плохой видимости ледокольная проводка каравана осложняется по двум причинам: затрудняется выбор пути среди льдов; судам каравана труднее сохранять дистанцию. Умелое использование радиолокаторов способствует успешной проводке. Чтобы отличить на экране радиолокатора изображения судов от торосистых льдов, необходим определенный навык. В радиусе до 5 миль от судна радиолокатором можно определить сплоченность льда с точностью до 1 – 2 баллов. Приняв решение о проводке каравана в тумане, во время пурги или при снежных зарядах, капитан ведущего ледокола должен прежде всего уменьшить скорость движения каравана. Суда, идущие в густом тумане, должны включить носовые и кормовые прожекторы. На баке необходимо выставить впередсмотрящего, обеспечив его надежной связью с мостиком судна. [16] Ледовая проводка в темное время может выполняться при освещении прожекторами льда впереди и по сторонам от ведущего ледокола. На проводимых судах надо освещать лед перед собой и у бортов ламповыми прожекторами и люстрами, но так, чтобы не слепить судоводителей на других судах. При плавании во льдах в составе каравана предписываемые МППСС звуковые туманные сигналы подаются судами только по указанию капитана ведущего ледокола. В плохую видимость караван может успешно двигаться при условии, что с каждого судна будут видны огни впереди и сзади идущих судов. Если одно из судов каравана теряет из видимости соседние суда, капитан ведущего ледокола должен дать команду сократить дистанцию. Пример гибели судна при плавании во льдах Самый яркий пример гибели с удов от обледенения в Северо-Западной части тихого океана произошел более полувека назад. В водах Бристольского залива Берингова моря произошла трагедия: утром 19 января 1965 года наряду с экипажами трех средних рыболовных траулеров «Севск», «Себеж», «Нахичевань» из Беринговоморской промысловой экспедиции море забрало 24 моряков с СРТ-423 «Бокситогорск», приписанного к Находке. Несмотря на борьбу, люди оказались бессильны перед ледяной пучиной. Выжил лишь один человек. Всего погибло более ста рыбаков с четырех кораблей. [17] Каждую зиму и весну, начиная с 1959 года, в район островов Прибылова много лет подряд выходили суда Беринговоморской экспедиции. Это были крупнейшие в мире операции рыбодобывающего флота, в которых одновременно принимали участие до двухсот кораблей. В Беринговом море рыболовную деятельность по вылову сельди вела Беринговоморская промысловая экспедиция, состоящая из Камчатской, Сахалинской и Приморской рыболовных флотилий. В тот злополучный день несколько десятков судов находились непосредственно в Бристольском заливе у берегов США (рисунок 3.12). 18 января 1965 года часть судов, закончив сельдевой промысел в северной части Бристольского залива, двинулась к югу, где промысловая разведка обнаружила камбалу. Переход на юг сопровождался сильным волнением моря и порывистым ветром, отчего брызги волн, обильно падающие на надстройки судов, тут же замерзали при большой минусовой температуре. На судах началось обледенение корпусов, надстроек, тросов, такелажа и рыболовного оборудования. Бывалые моряки знали, что при сильном обледенении, из-за скопления на борту судна больших масс льда выше ватерлинии у судна меняются характеристики остойчивости. Способ борьбы с этим явлением только один – физическое воздействие, чтобы разбить слои льда.  Рисунок 3.12 – Район гибели Беринговоморской экспедиции ∎ - место промысла ∎ - район, где моряки прижимались ко льдам ∎ место трагедии Руководство Беринговоморской промысловой экспедиции, оценив складывающуюся обстановку, дало указание всем судам отойти севернее, к самой кромке сплошных льдов, где можно было избежать больших волн, а, следовательно, и серьезного обледенения. Капитаны и штурманы рыболовных судов Беринговоморской экспедиции проявили своё высокое мастерство судовождения – практически все ее суда сумели отойти севернее и укрыться от непогоды, прижавшись ко льдам. Но офицерский состав на судах «Нахичевань», «Себеж», «Севск» и «Бокситогорск», решили проигнорировать штормовые условия, продолжая заниматься промыслом. Вечером 18 января на кораблях прошла перекличка, капитаны по радио докладывали об обстановке. Так же отметились капитаны вышеупомянутых траулеров «Нахичевань», «Себеж», «Севск» и «Бокситогорск». В результате, своевременного игнорирования рекомендаций от промысловой экспедиции эти суда начали докладывать по радиосвязи о сильном обледенении, но паники не было – люди считали, что справляются с ситуацией. Тем более что экипажи уже не раз сталкивались с такой проблемой и думали, что справятся с ней и вновь. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Помимо опрокидывания от потери остойчивости, государственная комиссия, которая позже расследовала обстоятельства гибели судов, пришла к заключению, что в связи с медленным реагированием на сильнейшие штормовые погодные условия, на судах, пытавшихся скорее выйти из опасного района, были зарегистрированы разрушения корпусов от воздействия льдин, которые под натиском сильнейшего ветра. А так как многие суда были порядком изношены, а их корпуса были истончены. Один сильный удар ледяной глыбы мог привести к затоплению отсеков, крену, а также оверкилю. 3.4 Плавание в районах действия тропических циклонов (тайфунов) В Японском море существует опасность оказаться в зоне прохождения тропического циклона (тайфуна). Они представляют серьезнейшую опасность для судна. Для определения наличия опасности и успешного расхождения с тропическим циклоном следует действовать в соответствии с правилами расхождения в северном полушарии. Определение опасности в зоне тропического циклона На судно поступают штормовые предупреждения, которые включают в себя рекомендации по переходу в безопасный район. Вахтенный штурман должен вовремя предпринять действия для обеспечения безопасности судна в подобных ситуациях. Однако, особые обстоятельства складываются тогда, когда судно находится недалеко от места зарождения тропического циклона. В таком случае гидрометеорологические службы не могут передать штормовое предупреждение заблаговременно, а судоводитель, в свою очередь должен определить наличие опасности и обеспечить безопасность экипажа и судна. Условия при которых возникает опасность наличия тропического циклона: пониженное давление на обширной территории в течение продолжительного времени (тропическая депрессия) говорит о возможности возникновения тропического циклона; резкое падение атмосферного давления, которое хорошо заметно на барографе, так как можно определить динамику изменения давления; усиление ветра. Если штурман попал в подобные условия, то следует внимательно наблюдать за дальнейшим изменением атмосферного давления, направлением и скоростью ветра. Если ветер усиливается, давление продолжает понижаться, то центр тропического циклона приближается к судну. В этой ситуации вахтенному помощнику важно правильно определить, в какой части циклона он может оказаться, чтобы предпринять верный маневр для уклонения от него. Прежде всего необходимо определить, где находится центр циклона. В северном полушарии, если стать спиной к ветру, то центр циклона будет впереди слева с отклонением примерно на 60° от направления «куда он дует» (рисунок 3.13).  Рисунок 3.13 – Направление на центр тропического циклона в северном полушарии При изменении направления ветра с течением времени по часовой стрелке можно сделать вывод, что наблюдатель окажется справа от центра циклона по ходу его движения (случай 2 и 3 на рисунке 3.14). Если ветер меняется против часовой стрелки, то наблюдатель окажется слева от центра циклона (случай 4 и 5 на рисунке 3.14). Если ветер не меняет направления своего движения, то тропический циклон движется на наблюдателя центром.  Рисунок 3.14 – Расхождение с циклоном в северном полушарии 3.4.2 Расхождение с циклоном в северном полушарии Особую опасность представляют циклоны (рисунок 3.14). Вахтенный помощник обязан знать правила маневрирования судна в зоне тропического циклона [18]. Случай 1. Если судно находится в наиболее опасной (правой передней) четверти тропического циклона и может пересечь путь движения циклона заблаговременно, т.е. вдали от его центра, то следует идти так, чтобы ветер был с правого борта, и, по возможности, держать курс перпендикулярно пути движения циклона. Это позволит уйти в наименее опасную (левую переднюю) четверть циклона. Если нет уверенности в том, что удастся пересечь путь движения тропического циклона на значительном удалении от центра, то не следует пытаться выполнить этот маневр на судах даже с мощными машинами. Случай 2. Если судно находится в наиболее опасной (правой передней) четверти тропического циклона и не может пересечь путь движения циклона заблаговременно, то нужно по возможности удалиться от центра циклона, приведя ветер на носовые курсовые углы правого борта. Если удалиться от центра тропического циклона на значительное расстояние не удается, то судно должно удерживаться носом против волны, работая машинами. Случай 3. Если судно приближается к циклону со стороны его наиболее опасной (правой передней) четверти, нужно изменить курс на обратный и поступить так, как указано в случае 2. Случай 4. Если судно находится в левой передней четверти тропического циклона, нужно стремиться уйти от центра циклона курсом, перпендикулярным пути его движения, проведя ветер по правому борту. Случай 5. Если судно находится в левой передней четверти тропического циклона и не может держать курс перпендикулярно пути движения циклона, то следует привести ветер на кормовые курсовые углы правого борта и идти полным ходом. Случай 6. Если судно догоняет тропический циклон, нужно уменьшить скорость, приведя ветер по левому борту и ожидать, пока циклон не удалится. Каждый из описанных выше способов расхождения с центром тропического циклона и маневрирования в зоне его действия не является совершенным, поэтому следует использовать все данные о пути и скорости движения тропического циклона, чтобы своевременно принять меры для безопасного расхождения с ним [18]. Пример гибели судов в зоне тропического циклона (тайфуна) 28 августа 2012 года мощным тайфуном «Болавен» два китайских корабля (Yuejiang Chengyu 91104 и 91105) были выброшены на скалы южнокорейского острова Чеджудо. Двое из членов экипажей погибли, 12 пропали без вести. [19] Власти объявили в стране состояние повышенной готовности. Штормовое предупреждение было объявлено в столице Сеуле, где ожидали ураган и сильнейшие ливни. Ранее удар стихии пришелся на южную и западную часть страны, где были повалены светофоры и покорежены крыши домов. Ранее тайфун "Болавен" обрушился на японский остров Окинава и префектуру Кагосима, вызвав массовые отключения электроэнергии и остановку воздушного и морского сообщения с регионом.  Рисунок 3.14 – Тайфун "Болавен" в Восточно-Китайском море ∎ - Направление движения судна Yuejiang Chengyu 91104 и 91105 ∎ - Направление движения ветряных потоков ∎ - Место крушения Экипажем китайского траулера было проигнорировано штормовое предупреждение и рекомендации покинуть район, в результате чего произошла гибель судов и части экипажа. |