мое. Исправления4 Горев Д.В. ДР +. Влияние гидрометеорологических факторов на навигационную безопасность плавания судна в северозападном районе тихого океана

Скачать 4.66 Mb. Скачать 4.66 Mb.

|

|

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА МОРСКОЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА СУДОВОЖДЕНИЯИ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ ВЛИЯНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАВИГАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАВАНИЯ СУДНА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ ТИХОГО ОКЕАНА Допущена к защите Заведующий кафедрой судовождения и безопасности мореплавания Профессор ……………….В. А. Бондарев «……» ……………….. 2022 г. Руководитель доцент.....…....…….……..………….......….. /…………………./ подпись Фамилия, И., О. Рецензент ……………….…………………………........ ……../ …………………./ подпись Фамилия, И., О. Нормоконтролер доцент .…….….…………..……………../ Рагулина И.Р. / подпись Фамилия, И., О. Исполнитель курсант ………..…………………..……...…/ ………………… / подпись Фамилия, И., О. Калининград - 2022 Реферат Дипломная работа 110 с., 38 рис., 3 табл., 20 источников, 2 приложения ВЛИЯНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАВИГАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАВАНИЯ СУДНА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ ТИХОГО ОКЕАНА Объектом исследования являются гидрометеорологические факторы в Северо-Западном районе Тихого океана, влияющие на навигационную безопасность плавания. Предмет исследования – Навигационная безопасность мореплавания с учетом гидрометеорологических особенностей Северо-Западного района Тихого океана Цель работы – на основании природно-климатических условий Северо-Западного района тихого океана обосновать рекомендации судоводителям по учету гидрометеорологических факторов при планировании и осуществлении перехода. В процессе выполнения дипломной работы проанализированы природно-климатические условия Северо-Западного района Тихого океана, методы получения и использования гидрометеорологической информации, влияние гидрометеорологических факторов на навигационную безопасность плавания, примеры гибели судов из-за влияния гидрометеорологических факторов, свойственных данному району. Даны предложения и рекомендации по получению и учету гидрометеорологической информации. Также разработаны рекомендации по требованиям к судну, оборудованию, экипажу и штурманскому составу судна. Содержание

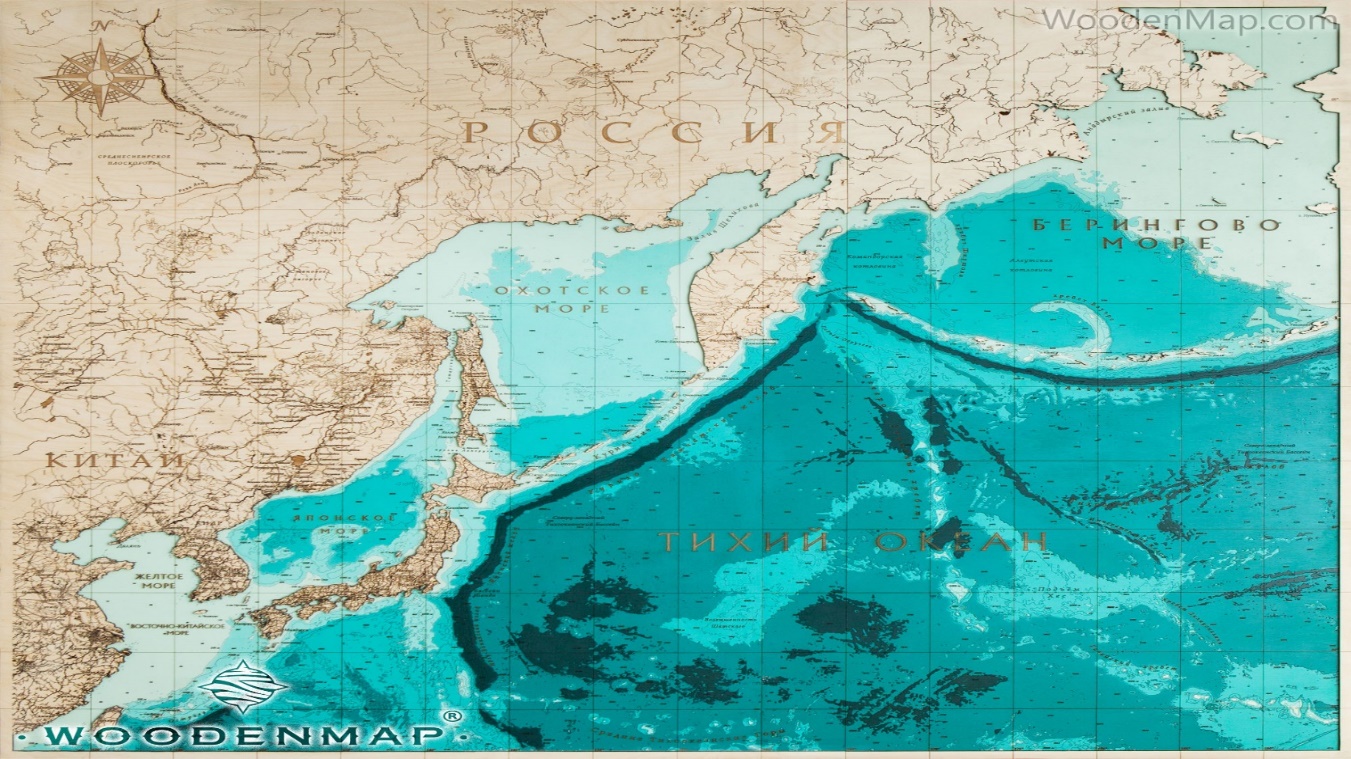

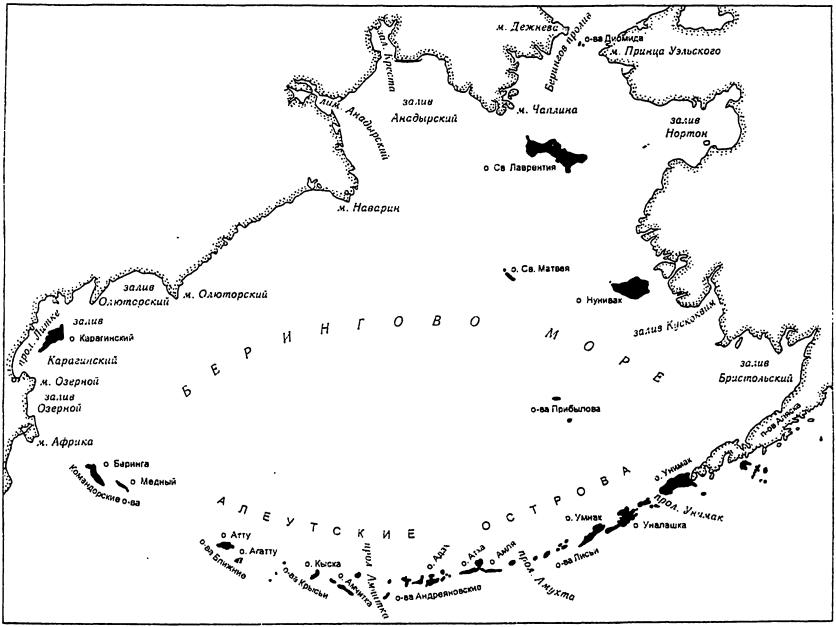

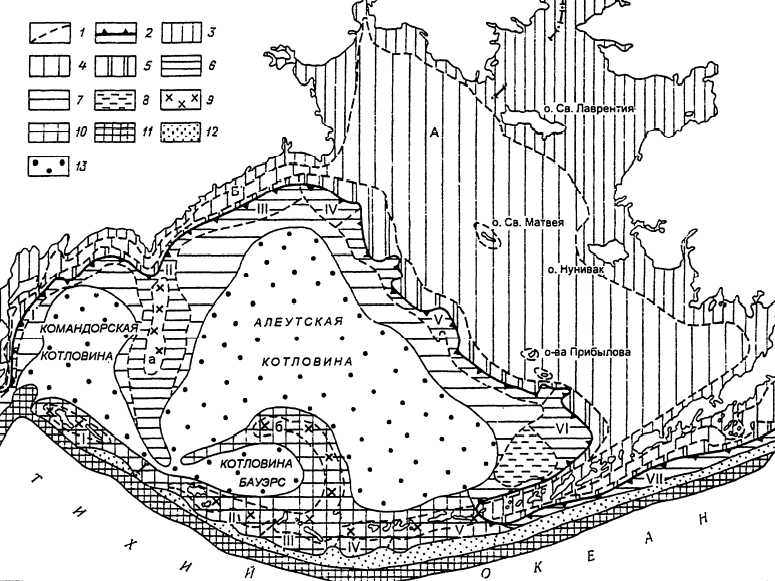

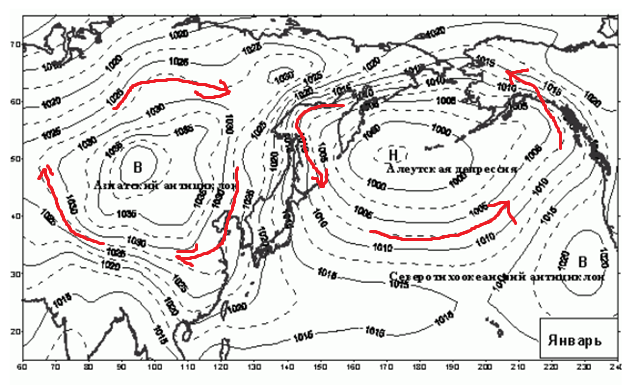

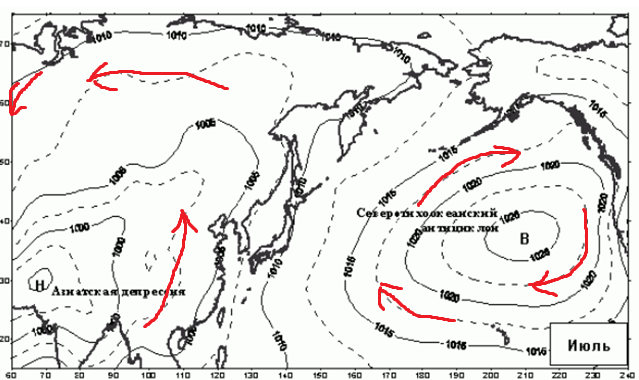

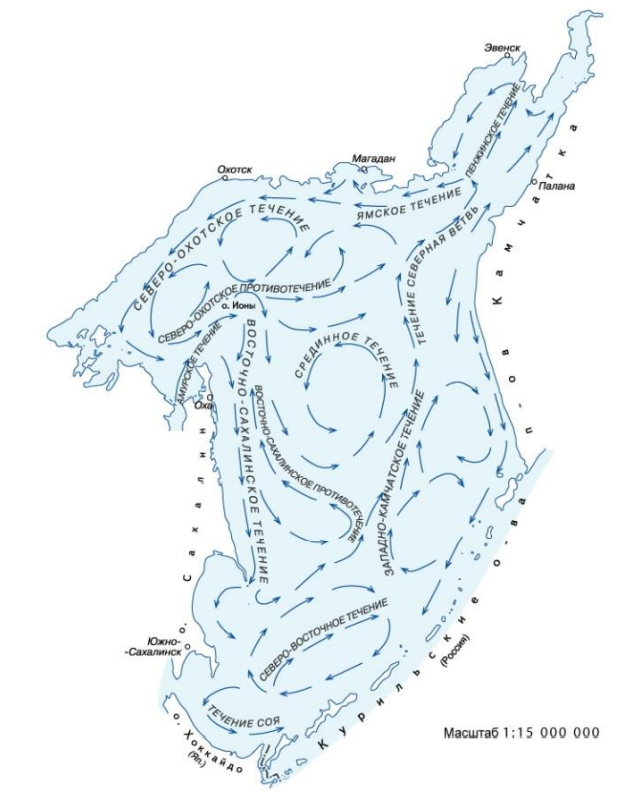

Введение Северо-Западная часть Тихого океана обладает огромными биологическими, минерально-сырьевыми, водными и другими ресурсами, которые используются многими отраслями народного хозяйства (рыбное хозяйство, морская нефтегазодобывающая промышленность, морской транспорт, гидроэнергетика и др.). Эти акватории являются одними из самых высокопродуктивных районов Мирового океана. Исследуемый регион, расположенный в переходной зоне между Тихим океаном и континентом, играет существенную роль в крупномасштабном взаимодействии системы океан-атмосфера-континент. Здесь в результате взаимодействия с атмосферой и водами прилегающей части океана формируется своеобразный гидрологический режим, определяемый географическим положением морей. Сложность проблемы связана с различием гидрологических условий в каждом отдельном море, что определяется различной площадью и протяженностью шельфовых зон, а также различным характером рельефа дна В данной дипломной работе необходимо на основании гидрометеорологической информации разработать рекомендации судоводителям для обеспечения навигационной безопасности плавания в Северо-Западном районе Тихого океана. Для этого необходимо: познакомиться с природно-климатическими условиями в районе плавания; изучить гидрометеорологическую информацию для планирования и осуществления перехода; проанализировать влияние гидрометеорологических факторов на навигационную безопасность плавания; рассмотреть конкретные на конкретных примерах причины гибели судов из-за воздействия гидрометеорологических факторов; разработать рекомендации для обеспечения навигационной безопасности плавания. 1 Физико-географическая характеристика Северо-Западного района Тихого океана Географическое описание района Северо-Западная часть Тихого океана включает в себя Берингово море, Охотское море и Японское море (рисунок 1.1).  Рисунок 1.1 - Северо-Западная часть Тихого океана Берингово море, расположенное на севере Тихого океана, разделяет Азию и Северную Америку. Оно омывает побережье Северной Камчатки, Корякское нагорье и Чукотку в северо-западной части и побережье Западной Аляски на северо-востоке. На юге море ограничено дугой Командорских и Алеутских островов. С Северным Ледовитым океаном оно связано Беринговым проливом (рисунок 1.2).  Рисунок 1.2 Карта Берингова моря Береговая линия Берингова моря имеет сложные очертания из-за наличия многочисленных островов, полуостровов, проливов, заливов и бухт. Острова Берингова моря многочисленны и разнообразны по размеру и происхождению. Часть из них является подъемами подводных континентальных окраин Азии и Северной Америки. Переходная зона между континентами богата линейно вытянутыми архипелагами Командорских и Алеутских островов, которые являются надводными вершинами Алеутского хребта [1]. Рельеф дна Берингова моря формируется подводными окраинами континентов (рисунок 1.2).  Рисунок 1.3 Геоморфологическое районирование Берингова моря На рисунке 1.3: 1 – границы районов и зов; 2 – бровка шельфа; 3 – береговой склон; 4 – средняя зона шельфа: Л – Чукотско-Аляскинского, Б – Камчатско-Корякского; 5 – внешняя зона шельфа; 6 – уступ континентального склона: I – Прикамчатский, II – Олюторский, III – Корякский, IV – Наварииский, V – Восточно-Беринговоморскпй, VI – Бристольский, VII – Восточно-Алеутский; 7 – подножие континентального склона; 8 – краевое плато Умнак; 9 – вершинные поверхности хребтов: а – Ширшова, б – Бауарса; 10 – Комапдорско-Алеутский хребет с хребтом Бауэрса и их блоки: I – Командорский, II – Ближний, Ш – Крысьих островов, IV – Делароф, V – Андреяновский; 11 – Алеутский глубоководный желоб; 12 – Алеутская глубоководная ступень; 13 – днища глубоководных котловин. Рельеф дна оказывает влияние на гидродинамические свойства, которые в свою очередь влияют в определенной степени вкупе с другими факторами на формирование климата Берингова моря. Охотское море расположено в северо-западной части Тихого океана. Оно омывает берега Азии на севере и отделено от океана полуостровом Камчатка, островами Сахалин, Хоккайдо и Курильской грядой. Море имеет вытянутую форму с юго-запада на северо-восток (рисунок 1.3). В Охотском море немного островов. Они расположены в основном в прибрежной зоне: Шантарские – в северо-западной части моря, Завьялова и Спафарьева – в Тауйской губе, Ямские – в заливе Шелихова. Средняя глубина моря 821 м, в то время, как максимальная 3374 м (рисунок 1.4). Рельеф дна Охотского моря можно условно разделить на три основных уровня: 1) материковые и островные отмели; 2) дно центральной части моря; 3) дно южной глубоководной котловины. Материковая отмель занимает более 40% площади моря, что позволяет солнечному свету проникать в придонные слои, обеспечивая жизнь экосистемы, что объясняет богатую базу биоресурсов для успешного промысла в Охотском море. Не смотря на весьма значительную протяженность, береговая линия моря изрезана относительно слабо. Здесь можно выделить несколько крупных заливов (Анива, Терпения, Сахалинский, Академии, Тугурский, Аян, Шелихова) и губ (Удская, Тауйская, Гижигинская и Пенжинская). Так как проливы, соединяющие Охотское море с Тихим океаном и с Японским морем определяют возможность водообмена, они имеют очень большое значение.  Рисунок 1.4 – Карта Охотского моря Проливы Невельского и Лаперуза относительно узки и мелководны, что является причиной относительно слабого водообмена с Японским морем. Проливы Курильской островной гряды, протянувшейся примерно на 1200 км, напротив, являются более глубоководными, а их суммарная ширина составляет 500 км. Наиболее глубоководными являются проливы Буссоль (2318 м) и Крузенштерна (1920 м).  Рисунок 1.5 Материковый сток влияет на Охотское море особенно в прибрежной зоне вблизи устьевых областей крупных рек. Особенно сильное влияние оказывается рекой Амур, которая обеспечивает 65% материкового стока [2]. Японское море является полузамкнутым морем в северо-западной части Тихого океана. С Охотским морем оно связано проливами: Татарским, Невельского и Лаперуза. С Тихим океаном оно связано проливом Цугару (Сангарским), а с Восточно-Китайским морем – Корейским проливом (рисунок 1.5).  Рисунок 1.6 – Японское море Берега Японского моря преимущественно гористые. Рельеф дна в северной части представляет собой широкий желоб, постепенно сужающийся к северу. В центральной части находится глубокая замкнутая котловина. В южной части на подводном склоне Корейского полуострова между хребтами пролегают широкие подводные долины [3]. В северной части имеются три отдельных континентальных шельфа. Они образуют ступени, слегка наклонённые к югу, и погружёнными соответственно на глубины 900 – 1400, 1700 – 2000 и 2300 – 2600 м. Последняя ступень резко опускается на глубину около 3500 м в сторону центральной (самой глубокой) части моря. Дно этой части относительно плоское, но имеет несколько плато. Кроме того, подводные хребты поднимаются до 3500 м проходит с севера на юг через середину центральной части [3]. Климатические особенности В самой северной части Тихого океана, у Берингово моря, наблюдается муссонное перемещение воздуха. В холодное время года основное влияние оказывают три барических образования: алеутский минимум, северотихоокеанский максимум и сибирский зимний антициклон. На Азиатском континенте в это время развивается область высокого давления, которая совместно с алеутским минимумом приводит к устойчивому северо-восточному ветру в западной части Берингова моря и лишь на самой юго-восточной его периферии наблюдаются ветры юго-западного и южного направлений. Из-за больших градиентов давления скорость ветра возрастает до 7—12 м/с в северо-западной части Берингова моря. В теплое время года барическая ситуация меняется коренным образом. Разрушается сибирский максимум и почти исчезает алеутский минимум, смещаясь при этом в глубь Арктического бассейна, а северотихоокеанский максимум смещается к северу и усиливается. Вокруг него происходит антициклоническое вращение воздуха, в результате чего над морем преобладают южный и юго-западный ветра, но устойчивость их несколько меньше, чем зимних. По скорости они также слабее — в среднем 4—7 м/с. Сезонная изменчивость скорости и направления ветра, которая наблюдается повсеместно, за исключением юго-восточной части Берингова моря, где круглый год преобладают южные ветры, влияет на все динамические процессы в верхнем слое моря. Дополнительное влияние на перемешивание верхнего слоя моря и теплообмен с атмосферой оказывают обусловленные циклонами штормовые ветры. Наблюдаются они чаще в холодный период года. Берингово море по степени бурности занимает первое место среди морей, омывающих берега России. Значительные размеры, большие глубины и интенсивная штормовая деятельность способствуют развитию на его акватории сильного волнения в любое время года. Умеряющее влияние оказывает ледовитость, снижая в суровые годы максимальные высоты волн в 2 раза по сравнению с мягкими зимами. В течение всего года в Беринговом море преобладает волнение с высотой волн до 2 м и периодом 6 с. Температура воды у поверхности Берингова по всей акватории моря летом имеет температуру от +7 до +10 °C, а зимой температуры понижаются до значений −1,7 и – 3 °C. Лед в море наблюдается с сентября по июль включительно. Наиболее суровые ледовые условия приходятся на февраль – апрель. Эта же закономерность прослеживается и в ледовых характеристиках (сплоченность, возраст, формы льда), т. е. наблюдается существенная сезонная изменчивость льда. Главное направления дрейфа льда наблюдается в направлении с сервео-востока на юг и юго-запад. В закрытых бухтах и заливах моря в зимний период формируются припайные льды, которые могут сохраняться с октября по июнь. Граница плавучих льдов в целом повторяет очертания изобаты 200 м, смещаясь в наиболее суровые зимние месяцы к югу от нее. В центральной части моря лед не проникает южнее 56° с. ш. [1]. Климат Охотского моря определяется влиянием солнечной радиации, циркуляцией атмосферы и влиянием Азиатского материка, на окраине которого оно находится. Кроме того, на климат влияют такие особенности как: меридиональная вытянутость акватории моря (с юго-запада на северо-восток более 2,5 тыс. км), сопредельность с Тихим океаном, форма побережий и система морских течений. Годовой ход атмосферного давления определяется распределением постоянных и сезонных центров действия атмосферы. Зимой над Охотским морем преобладает муссонный поток, возникающий при взаимодействии азиатского антициклона с алеутской депрессией (рисунок 1.6). Это формирует устойчивые ветра, направленные с континента северного и северо-восточного направлений [4]. Зимний ветровой режим над Охотским морем с переносом воздушных масс с континента на море устанавливается в октябре. Наибольшая повторяемость штормовых явлений характерна для южной и центральной частей моря. В зимние месяцы над Охотским морем наиболее часты ветры со скоростью от 5 до 10 м/с. (37 – 46%). В марте число случаев с маловетреной погодой увеличивается, и к апрелю повторяемость ветров со скоростью от 10 до 15 м/с составляет чуть более 10%.  Рисунок 1.7 – Среднее атмосферное давление на уровне моря над Азиатско-Тихоокеанским регионом в январе. ➜ - Направление воздушных масс Летом муссонные потоки образуются в результате взаимодействия летней азиатской депрессии и охотского антициклона (рисунок 1.7), который наиболее стабилен в первую половину лета. Выход континентальных и морских циклонов на акваторию Охотского моря могут весьма существенно влиять на муссонный характер ветров, которые при воздействии последних нарушаются. В северной части моря направления ветра сохраняют черты зимнего режима вплоть до мая. В свою очередь в южной части моря уже в апреле атмосферная циркуляция приобретает летний муссонный характер, что влечет за собой увеличенные осадки, густую облачность и туманы. Ветра южных направлений, как правило, наблюдаются в июне-июле с сокращением их количества к августу. С мая по сентябрь наблюдается преобладание ветров со скоростью до 5 м/с, причем в мае и сентябре на них приходится около 50% случаев, а в июле-августе около 70%. В среднем за год повторяемость ветров более 15 м/с составляет около 10%. В сентябре в северной части моря под воздействием материка начинают преобладать воздушные потоки северо-восточного (в северо-восточной части моря) и северного (в северо-западной части моря) направления [4].  Рисунок 1.8 – Среднее атмосферное давление на уровне моря над Азиатско-Тихоокеанским регионом в июле. ➜ - Направление воздушных масс Меридиональная вытянутость Охотского моря обуславливает значительные пространственные различия метеорологических характеристик. По температурному режиму Охотское море делится на северную часть и южную. Средняя годовая температура воздуха в северной части моря имеет отрицательное значение, в южной – положительное. Нулевая изотерма проходит через центральную часть моря от южного Сахалина к середине западного побережья полуострова Камчатка. Поступление поверхностных тихоокеанских вод из Тихого океана в Охотское море происходит в основном через северные проливы Курильской гряды, а именно – через Первый Курильский пролив. В проливах средней части гряды наблюдается как поступление тихоокеанских вод, так и сток охотских вод. В южной части Курильской гряды, главным образом через проливы Екатерины и Фриза, происходит сток воды из Охотского моря [4].  Рисунок 1.9 – Температура воды на поверхности Охотского моря в июле Температура воды на поверхности моря понижается с юга на север. Зимой в северной и центральной части Охотского моря температура воды в поверхностном слое составляет –1,8…–1,5°C. В юго-восточной части моря она близка к 0°C, а вблизи северных Курильских проливов температура воды под влиянием проникающих сюда тихоокеанских вод достигает 2 – 3°C. Летом (рисунок 1.8) в июле-августе наиболее прогреты (около 16 – 19°C) воды, прилегающие к о. Хоккайдо. В центральных районах моря температура воды равна 10 – 12°C. Наиболее холодные поверхностные воды (7 – 8°C) наблюдаются у о. Ионы, у м. Пьягина и возле пролива Крузенштерна).  Рисунок 1.10 – Течения на поверхности Охотского моря Под влиянием ветров и притока вод через Курильские проливы в Охотском море формируются характерные черты системы непериодических течений. Основная из них – это охватывающая практически все море циклоническая система течений, которая обусловлена преобладанием циклонической циркуляции атмосферы над морем и прилегающей частью Тихого океана (рисунок 1.9). Кроме крупных, в море отмечаются более мелкие антициклональные и циклонические круговороты. В центральной и северной части моря преобладает циклоническое движение вод, основными элементами которого являются: теплое Западно-Камчатское течение, которое следует в северном направлении между 152 и 153 меридианами в.д.; Северо-Охотское течение, следующее вдоль северных берегов моря; холодное Восточно-Сахалинское течение, распространяющееся в южном направлении вдоль берегов Сахалина. В южной части моря и в районе, прилегающем к Курильским островам, преобладает антициклоническое движение вод [4]. Ледяной покров в Охотском море начинает появляться в северных областях и распространяется затем к югу в западной половине моря. В восточной половине моря ледяной покров в основном образуется вдоль побережья Камчатки. Северо-западная граница Западно-Камчатского течения, которое относительно окружающих его вод является теплым, разрушает ледяной покров и формирует в ледяном массиве от 50° до 56° с.ш. характерный изгиб кромки льда. Лишь в самые суровые зимы льдом покрывается практически все море, за исключением участка, прилегающего к Курильским проливам. Появление первого льда отмечается в конце октября в некоторых закрытых бухтах северной части Охотского моря. В конце октября - начале ноября происходит устойчивое ледообразование в Амурском лимане, Удской губе, заливах Академии и Тугурском, после чего лед образуется во всех бухтах северного побережья моря. На фазе развития ледяного массива характерными процессами, формирующими его режим в различных частях Охотского моря, являются: генеральный дрейф льда в юго-восточном и южном направлениях в западной и северной части моря; генеральный дрейф льда в юго-западном и южном направлении в восточной части моря; образование стационарных полыней, заполненных ниласовыми льдами вдоль западного, северо-западного, северного и северо-восточного побережий, в том числе и в заливах Анива и Терпения; формирование зон сжатий и накопления сильно деформированного льда в крайней западной части моря (район Шантарских островов, Сахалинский залив), где и вынос сильно деформированного и всторошенного льда на северо-восточное побережье Сахалина. Этот лед включается в генеральный дрейф, где он двигается вдоль восточного побережья острова Сахалин на юг, образуя пояс труднопроходимого (даже для современных судов ледового класса) льда максимальной шириной до 30 миль; формирование зон сжатий и деформации льда в северо-восточной части моря (район Пенжинской губы, частично в заливе Шелихова) и последующего выноса однолетнего, сильно деформированного льда на запад и юго-запад вдоль северного побережья моря, которые перекрывают подходы к Тауйской губе (порт Магадан), образуя пояс труднопроходимого льда даже для ледокольных судов; образование зоны накопления льда в крайней южной части Охотского моря. Своего наибольшего развития ледяной покров в Охотском море достигает в феврале-марте, при этом средняя величина ледовитости достигает 79 %, при размахе колебаний от 56 до 99% (за 100% принята площадь поверхности Охотского моря, равная 1 603 200 квадратный метров). В самые мягкие зимы на западе и севере моря кромка льда располагается на расстоянии 150–180 миль от побережья материка. Процессы разрушения льда под воздействием солнечной радиации начинаются в крайней южной части моря в конце марта-начале апреля. Первые признаки разрушения южнее 46º с.ш. отмечаются за 2-3 недели до дня весеннего равноденствия. В марте-апреле начинается процесс ослабления зимнего муссона. Дата смены направления ветра над всей акваторией моря в зависимости от типа зим происходит в период со второй половины апреля до середины мая. Как следствие происходит резкое уменьшение скорости дрейфа массива льда вначале в южной, а затем и в северной части моря и квазистационарные полыньи вдоль северных побережий закрываются. В течение апреля повсеместно отмечается разрушение крупных форм льда. В мае ледяной массив, как правило, распадается на три части, которые сосредотачиваются на ограниченных акваториях от полуострова Лисянского до залива Шелихова (Магаданский массив), вдоль северо-восточного побережья Сахалина (Сахалинский массив) и в районе Шантарских островов (Шантарский массив). Неравномерное развитие и разрушение ледяного покрова обусловливает различную продолжительность ледового периода в Охотском море. Средняя продолжительность ледового периода в западной части моря составляет 250 сут. В суровые зимы ледовый период может достигать почти 290 сут. в году. У северного Сахалина, в районах северного побережья моря средняя продолжительность ледового периода составляет около 190—200 сут. На юге моря эти сроки уменьшаются до 110—120 сут [4]. Основными факторами, формирующими климат Японского моря, являются муссонная циркуляция атмосферы, географическое положение района, а также особенности гидрологического режима моря и рельефа побережья. С середины осени до начала весны над Азией формируется область высокого давления характерная для муссонных зон. В это же самое время над Тихим океаном формируется зона пониженного давления. Таким образом холодные массы материкового воздуха переносятся на океан. Благодаря этому температура воздуха в море понижается, облака достаточно редки, преобладают ветра северного и северо-западного направлений. Весной происходит перестройка всей атмосферной циркуляции в этом регионе. В весенне-летний период над Азией наблюдается пониженное давление, в то время, как над морем формируется область высокого давления, благодаря чему массы морского воздуха переносятся на материк. При этом с территории Охотского моря происходит перенос более холодных масс воздуха из-за чего устанавливается прохладная пасмурная погода с частыми туманами и моросящим дождем. Осень в северо-западной части Японского моря является лучшим временем года. В это время стоит теплая, сухая, солнечная погода, которая держится в отдельные годы до конца ноября. Муссонная циркуляция часто нарушается при прохождении циклонов. За год бывает около 50 циклонов. Минимальное количество циклонов наблюдается летом, а максимальное — в конце осени и начале весны. Летние циклоны не только малочисленны (их в 2,5 раза меньше, чем весной), но и менее интенсивны, чем в другие сезоны (исключением являются тропические циклоны). Прохождение циклонов сопровождается увеличением облачности до сплошной, выпадением интенсивных осадков, ухудшением видимости и усилением ветра до штормового. В период зимнего муссона на описываемом побережье преобладают северо-западные и северные ветры, повторяемость их колеблется от 40 до 73%, а в открытом море она составляет 21 – 30%. В отдельных местах района наблюдаются отклонения ветра от преобладающих направлений в зависимости от рельефа местности. Так, в заливах Посьета и Ольги, в бухтах Рудная и Моряк-Рыболов зимой преобладают западные ветры (30 – 63%), в заливе Находка – северо-восточные (37%). Весной происходит перестройка барического поля и по сравнению с зимой увеличивается повторяемость южных ветров. Летом направление ветра менее устойчиво, чем зимой, и повторяемость преобладающих ветров выражена слабее. В заливе Петра Великого преобладают восточные, юго-восточные и южные ветры, а в остальной части описываемого района – восточные и северо-восточные. Необходимо учитывать, что восточные ветры в открытом море по мере приближения к берегу меняют свое направление и севернее мыса Поворотный становятся северо-восточными, в восточной части залива Петра Великого юго-восточными, а в западной его части – северо-восточными. В Японском море наблюдаются тропические циклоны. Тропический циклон представляет собой область низкого атмосферного давления диаметром обычно 100 – 600 миль (иногда и более), в которой происходит интенсивное круговое движение воздушных масс против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой – в южном. Тропические циклоны зарождаются в тропических широтах и от места зарождения движутся со скоростью 5 – 10 уз в область субтропических и умеренных широт, где их скорость возрастает до 15 – 30 уз. Продолжительность существования тропических циклонов колеблется в основном от 3 – 6 суток до 3 недель. Атмосферное давление в тропическом циклоне от периферии к центру падает и в центре циклона составляет 950 – 970 гПа, а в отдельных случаях еще ниже; сила ветра от периферии к центру возрастает и вблизи центра циклона достигает ураганной. Прохождение тропического циклона всегда сопровождается мощной облачностью, очень сильными и продолжительными ливнями и значительным волнением. Только в самом центре циклона в зоне диаметром, как правило, не более миль небо обычно ясное («глаз бури») или покрыто тонкими высокослоистыми облаками. В этой зоне ветер ослабевает до штиля, однако развивается толчея, представляющая опасность для судов. Тропические циклоны, которые наблюдаются в северо-западной части Японского моря, зарождаются в районе Филиппинских островов, откуда они смещаются, как правило, на NNW или NW и, не доходя до материка, поворачивают на NE. В описываемый район тропические циклоны приходят главным образом от SW [5]. Пути перемещения тропических циклонов отличаются большим разнообразием, ни один не повторяет траектории другого в точности. Из всех наблюдаемых тропических циклонов около 16 % выходит в район Японского моря и Приморского края. Тропические циклоны наблюдаются с июня по ноябрь, в августе – сентябре отмечается один-два циклона, а в другие месяцы они бывают не ежегодно. Гидрометеорологические факторы Северо-Западного района Тихого океана Основываясь на гидрометеорологической информации в Северо-Западном районе Тихого океана угрозу навигационной безопасности плавания представляют: условия ограниченной видимости; штормовые условия плавания; ледовая обстановка в холодный период года в Беринговом и Охотском море; плавание в зоне тропических циклонов в Японском море. Все эти факторы не раз являлись причиной гибели судов в Северо-Западной части Тихого океана, поэтому необходимо учитывать их влияние на навигационную обстановку, чтобы обеспечить безопасность плавания. Далее в работе будут рассмотрены вопросы получения и использования гидрометеорологической информации, рассмотрены случаи гибели судов от рассматриваемых явлений и разработаны рекомендации судоводителям для обеспечения навигационной безопасности плавания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||