Внешнего дыхания не обеспечивает уровня газообмена, необходимого для оптимальной реализации функции организма и пластических процессов в нем

Скачать 0.82 Mb. Скачать 0.82 Mb.

|

|

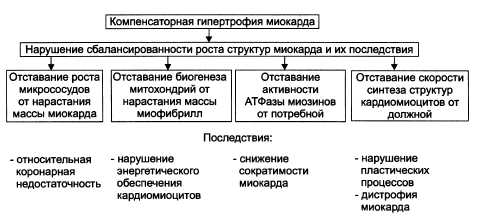

илет № 1 1. Дыхательная недостаточность, этиология Патологическое состояние, при котором система внешнего дыхания не обеспечивает уровня газообмена, необходимого для оптимальной реализации функции организма и пластических процессов в нем -Легочные причины – все варианты расстройств газообменной функции легких: вентиляция, диффузия газов через альвеолярно-капиллярную мембрану, вентиляционно-перфузионные отношения. - внелегочные – расстройства нейрогенной регуляции, расстройства дыхательной мускулатуры, нарушения дыхательной экскурсии грудной клетки (травмы, легких, позвоночника), системная недостаточность кровообращения 2. Виды комы. Этиология и патогенез коматозных состояний. Стадии комы Виды комы – Обусловленные первичным поражением цнс (при инсульте, черепно-мозговых травмах) Развивающиеся при нарушениях газообмена -гипоксические – недостаточное поступление кислорода извне -респираторные – обусловлены гипоксией, гиперкапнией, ацидозом Обусловлены нарушением метаболизма при гормональных сбоях Токсогенные комы – эндогенная интоксикация при токсикоинфекциях, печеночной и почечной недостаточностях, воздействие экзогенных ядов Обусловленные потерей воды, электролитов – неадекватная продукция гормонов АДГ, рвота Патогенез ГИПОКСИЯ ДИСТОНИЯ ДИСГИДРИИ ДИСБАЛАНС БАВ и ИХ ЭФФЕКТОВ + ионов ИНТОКСИКАЦИЯ - ПОВРЕЖДЕНИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, В НАИБ СТЕПЕНИ МОЗГА и почек -НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНКЦИИ ТКАНЕЙ ОРГАНОВ И их ФИЗИОЛ СИСТЕМ СТАДИИ КОМЫ Кома I степени. Сознание отсутствует. Сухожильные рефлексы снижены. Реакция зрачков на свет вялая. Больной не отвечает на вопросы, не реагирует на звук и свет. Болевая чувствительность сохранена и проявляется защитной реакцией на болевое раздражение. Кома II степени. Глубокая утрата сознания с отсутствием всех видов чувствительности, реакции зрачков на свет. Нарушение акта глотания и функции тазовых органов - непроизвольное мочеиспускание, дефекация. Появляются патологические типы дыхания - Чейна-Стокса, Бийота, Куссмауля. Кома III степени. Полное угнетение рефлексов, мышечная атония, сердечно-сосудистые нарушения в виде гипотонии, аритмий. Грубые расстройства дыхания. Кома IV степени. Полная арефлексия, атония мышц, расширение зрачков, критическая гипотония, пульс на периферических артериях не пальпируется. Постепенный переход в преагональное состояние. Задача: 1. Больная Т., 45 лет, страдает комбинированным пороком сердца, сформировавшимся на почве перенесенного в юности ревматизма. Многие годы чувствовала себя удовлетворительно. Однако после перенесенной ангины в этом году состояние заметно ухудшилось. Больную беспокоят одышка, сердцебиение, боль в области сердца, кровохаркание, отеки. Объективно: кожные покровы и видимые слизистые оболочки синюшные. Перкуторно: установлено расширение границ сердца во все стороны. Сердечный толчок разлитой, слабый. У верхушки выслушиваются систолический и диастолический шумы. Второй тон на легочной артерии усилен и расщеплен. Пульс 96 мин-1, аритмичный. АД 130/85 мм рт. ст. В легких выслушиваются влажные хрипы. Печень увеличена, при пальпации болезненна. На ногах выраженные отеки. Содержание эритроцитов в крови повышено. Объем циркулирующей крови увеличен. Ударный объем сердца снижен. Вопросы: Какие признаки недостаточности кровообращения имеются у больной? Основными клиническими проявлениями сердечной недостаточности: тахикардия, одышка, цианоз и отёки Объясните патогенез клинических проявлений недостаточности кровообращения. Поскольку при недостаточности кровообращения включаются нейрогуморальные механизмы, обеспечивающие компенсацию нарушенного кровообращения, не только за счёт изменения деятельности сердца (увеличение минутного объёма крови) и/или сосудов (изменение тонуса, перераспределения регионарного кровообращения и увеличения объёма циркулирующей крови), но и за счёт других механизмов, в том числе и системы крови (активация эритропоэза). Почему возникают изменения показателей центральной гемодинамики и системы крови у больной? Билет № 2 1. Вентиляционные формы дыхательной недостаточности. Патогенез обструктивного и рестриктивного типов альвеолярной гиповентиляции 2. Принципы патогенетической терапии в различные стадии шока, воздействие на макро- и микроциркуляцию, эндотоксемию Задача: 2. У больного М., 46 лет, во время интенсивной физической работы на садовом участке, появились сильные боли за грудиной, которые были курированы приемом нитроглицерина. Раньше боли давящего характера в области сердца возникали при физической нагрузке, но быстро проходили в покое. Вечером боли возобновились и не курировались нитроглицерином. Появилась отдышка и кашель с обильной жидкой мокротой. Больной был госпитализирован. Объективно: больной среднего роста, гиперстеник, кожные покровы и видимые слизистые бледные с цианотичным оттенком. Дыхание частое 42 мин-1. Частота сердечных сокращений -120 мин-1. При аускультации над всей поверхностью правого и левого легких выслушиваются влажные разнокалиберные хрипы. Минутный объем сердца составляет 2,8 л, АД 110/70 мм рт. ст. Содержание оксигемоглобина в артериальной крови - 81 %, в венозной - 45%. Содержание эритроцитов в периферической крови 5,0 х 10'2 /л, лейкоцитов - 19,0×109/л. Лейкоцитарная формула: Б-0, Э-1, Ю-2, П-16, С-62, Л-14, М-5. Вопросы: 1. Имеется ли у больного коронарная недостаточность? 2. Назовите виды и причины коронарной недостаточности? 3.Укажите кардиальный механизм компенсации нарушений гемодинамики у больного? 4.Каким синдромом выражается острая левожелудочковая сердечная недостаточность? Билет № 3 1. Диффузионные формы дыхательной недостаточности. Механизмы развития. 2. Гиперцитокинемия и эндотелиальные факторы в патогенезе полиорганной недостаточности при шоковых состояниях Задача: 3. Больная Б., 56 лет, предъявляет жалобы на одышку в покое, усиливающуюся при незначительной физической нагрузке, отеки на ногах, возникающие по ночам приступы удушья, чувство тяжести в правом подреберье. Объективно; кожные покровы к видимые слизистые бледные с цианотичным оттенком. Печень значительно увеличена. В брюшной полости определяется свободная жидкость. В нижних отделах легких выслушиваются влажные хрипы. Частота дыхания 43 мин-1. Частота сердечных сокращений -142 мин-1. Левая граница сердца смещена на 2,5 см от срединно-ключичнои линии влево. Правая - смещена на 2,5 см вправо от правого края грудины. Вопросы: 1. Какая форма недостаточности развилась у больной? 2. Какие виды сердечной недостаточности знаете? 3. Каковы возможные причины, вызывающие эту патологию? 4. Какой патогенез симптомов и проявлений сердечной недостаточности? Билет № 4 1. Респираторный дистресс-синдром взрослых. Этиология, патогенез, клинические проявления 2. Значение реактивных свойств организма в патогенезе и исходе шока. Задача: 4. К больному К., 60 лет, страдающему атеросклерозом, после эмоционального стресса был вызван врач скорой помощи. Больной находился в неподвижном состоянии и жаловался на резкую давящую боль за грудиной, которая распространялась в левую руку, под левую лопатку и резко усиливалась при движении. Объективно: умеренная бледность кожных покровов, пульс частый, расширена левая граница сердца. Доставлен в стационар. Лабораторные данные: лейкоциты – 12×109/л, СОЭ – 8 мм/ч, повышение активности лактатдегидрогеназы и креатинфосфокиназы на 50%. На ЭКГ – изменение сегмента ST и зубца Т. Вопросы: 1. Какая форма патологии развилась у больного? 2. Каковы причины и механизмы этой формы патологии в данном случае? 3. Каковы механизмы каждого из симптомов, имеющихся у больного? Билет № 5 1. Одышка, виды, механизмы развития 2. Патогенетические сходства и различия отдельных видов шока. Задача: 5. Больной К., 7 лет, поступил в кардиологическое отделение с жалобами на летучие боли в коленных и голеностопных суставах, субфебрильную температуру, слабость, снижение аппетита. Объективно: состояние ребенка средней тяжести, бледен, суставы отечны, горячие на ощупь, пассивные и активные движения приводят к болезненности. Пульс в покое – 80/мин, смена положения в постели вызывает тахикардию, левые границы сердца расширены на 1,5см, тоны приглушены, ритм их правильный. На верхушке интенсивный систолический шум. Ребенок находился в контакте с больным скарлатиной. Лабораторные данные: СОЭ – 25 мм/ч, лейкоциты – 12×109/л. Вопросы: 1. О наличии какой формы патологии свидетельствует имеющиеся клинические и лабораторные данные? 2. Что могло послужить причиной этой формы патологии? 3. Каковы основные механизмы ее развития, а также имеющихся у ребенка симптомов? Билет № 6 Нарушения регуляции дыхания. Патологические формы дыхания. 2. Понятие о гипоперфузии. Патогенетическая роль резистивных и емкостных сосудов при шоке Задача: 1. Пациент С. 52 лет доставлен в кардиологическое отделение больницы в связи с развившимся дома эпизодом потери сознания, которому предшествовал длительный период периодически возникающих приступов сердцебиения. Это сочеталось с чувством внезапной слабости, головокружения и нехватки воздуха. Накануне пациент пережил тяжелую психо-эмоциональную травму (смерть и похороны близкого родственника, страдавшего ишемической болезнью сердца), много курил. При обследовании: показатели гемограммы в пределах возрастной нормы. На ЭКГ: при мониторном наблюдении в течение суток зафиксировано 11 эпизодов аритмий длительностью от 20 до 60 секунд, в течение которых зубцы Р были плохо различимы, иногда наслаивались на комплексы QRS, число их было обычно около 70 в мин; комплексы QRS регулярные, с частотой 190 в мин, нередко деформированы, напоминают желудочковые экстрасистолы, независимы от зубца Р. Одновременно с этим регистрировалось резкое падение артериального давления. Вопросы: 1. Как Вы обозначите форму патологии сердца, развившуюся у пациента? Ответ обоснуйте. 2. Каковы возможные причины, вызывающие эту патологию? 3. Каковы электрофизиологические механизмы, приводящие к изменениям ЭКГ, выявленным у пациента? Какие метаболические сдвиги в миокарде обусловливают эти изменения ЭКГ? 4. Есть ли опасность смерти пациента во время одного из эпизодов нарушения сердечной деятельности? Если да, то в результате чего? Если нет, то почему? Билет № 7 1. Показания к назначению искусственной вентиляции легких. 2. Понятие о централизации кровообращения. Биологический смысл и патогенетическое значение этого феномена Задача: 2. Пациент К. 62 лет 5 суток тому назад перенёс инфаркт миокарда в задневерхнем участке левого желудочка и межжелудочковой перегородки. Внезапно он почувствовал слабость, головокружение, тошноту, резко побледнел и потерял сознание (обморок). На ЭКГ: ритм предсердий регулярный -109 в мин, ритм желудочков регулярный - 42 в мин; связь между зубцами Р и комплексами QRS отсутствует; АД 65/50 мм рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.). Вопросы: 1. Как называется форма патологии сердца, развившаяся у пациента? Ответ обоснуйте с учётом клинических данных и изменений на ЭКГ. 2. Каков электрофизиологический механизм развития этой формы патологии? 3. Какие метаболические изменения и в каком участке миокарда обусловливают названные Вами электрофизиологические расстройства? Ответ аргументируйте. 4. Каковы принципы выведения пациента из подобного состояния? Билет № 8 1. Причины и патогенез нарушения легочного кровотока. 2. Стадии шока. Гомеостатические механизмы кровообращения в стадии компенсации. Нарушения микроциркуляции на разных стадиях шока. Задача: 3. Пациент К. 48 лет обратился к врачу с жалобами на повторяющиеся после продолжительных периодов психоэмоционального возбуждения эпизоды сильной головной боли в области затылка, нарушения зрения ("мелькание мушек" и "пелену" перед глазами), сопровождающиеся ознобом, тошнотой и, как правило, рвотой. Во время последнего эпизода (2 недели тому назад) врач машины скорой медицинской помощи зафиксировал повышение уровня артериального давления (на правой руке 195/120 мм рт.ст., на левой - 200/130 мм рт.ст.), признаки коронарной недостаточности и пароксизмы желудочковой тахикардии. На приёме у врача артериальное давление 195/120 мм рт.ст.. Во время выполнения функциональной нагрузочной пробы пациент почувствовал сильную слабость, головокружение, тошноту, дискоординированность движений ("слабость правой ноги и руки"); на вопросы врача стал отвечать не сразу и "невпопад"; речь его стала невнятной. Вопросы: 1. Какие формы патологии развились у пациента? Ответ аргументируйте. 2. Какая из них, по Вашему мнению, является "первичной" формой патологии? Каковы её наиболее вероятная причина и механизм развития? 3. Имеется ли патогенетическая связь между названными Вами формами патологии? Если да, то в чём она заключается? Ответ обоснуйте. Билет № 9 1. Сурфактантная система легких. Факторы, влияющие на созревание сурфактантной системы. внеклеточные компоненты и клетки, продуцирующие поверхностно-активные вещества легкого (ПАВЛ), выводящие их на альвеолярную поверхность эпителия и обеспечивающие элиминацию отработанных сурфактантов. СУРФАКТАНТЫ ЛЕГКОГО — Создают возможность расправления легкого при первом вдохе новорожденного, препятствуют развитию ателектазов при выдохе, обеспечивают до 11з эластичпости тканей легкого взрослого человека, стабильность структуры респираторной зоны, регулируют смену дежурных респиронов, скорость абсорбции кислорода на границе раздела фаз газ — жидкость и интенсивность испарения воды с альвеолярной поверхности. Очищают поверхность альвеол от инородных частиц и белковых тел, обладают бактериостатической активностью. Снижение активности С. л. часто предшествует развитию различных форм патологии. Движущей силой газообмена в лёгких диффузии является разность парциальных давлений(напряжений) О2и СО2в крови и в альвеолярном газе. Молекулы газа путём диффузиипереходят из области большего его парциального давления в область болеенизкого парциального давления. Часто аэрогематический барьер называют диффузионным барьером. В первую очередь следует выделить факторы, ускоряющие биохимическую дифференцировку сурфактантной системы. К ним относятся глюкокортикоидные и тиреоидные гормоны, эстрогены, β-адренергические препараты, героин, эпидермальный фактор роста Ускорение созревания эпителия в развивающемся легком при их воздействии проявляется в увеличении синтеза ФЛ и дифференцировке клеток II типа. 2. Общий патогенез шоковых состояний (основные патогенетические звенья шока). 2 стадии - активация специфических и неспецифических адаптивных реакций (генерализованное возбуждение или стадия адаптации\компенсации) Стадия мобилизации и максимального напряжения адаптивных механизмов, перераспределение ресурсов в сторону жизненно важных органов Нейроэндокринное звено – гиперфункция ССС и дых сист, почек, печени, по мере нарастания повреждений эти реакции принимают избыточный, некоординированный характер, что снижает их эффективность, сознание не утрачивается, возникает психическое и эмоциональное возбужд Гемодинамическое звено – расстройства сердечной деятельности (тахикардия, нарушения ритма сердца, сниж ударного и сердечн выбросов) причины – прямое д-е экстрим фактора, кардиотоксический эффект катехоламинов, гормонов Щитов жел и надпочечников. Изменение тонуса сосудов (сначала возрастает вслед ГИПЕРкатехоламинемии), затем тонус снижается вследствии накопления БАВ. Перераспределение кровотока – вследствии неравномерного содержания адренорецепторов и других рецепторов БАВ в разных сосуд регионах. Уменьшение ОЦК, вязкости крови и активности системы гемостаза Гипоксическое звено – вследствии расстройств гемодинамики, дыхания, метаболизма тканевого. Следствие: сниж эфф биол окисления приводит к наруш ф-ии тканей и органов, обмена веществ в них. Активация перекисных р-ий вследствие недостаточности антиоксидантной защиты тканей и накоплении активных форм кислорода. Токсемическое звено – причины: сам экстремальный фактор (токсин), повреждение клеток и высвобождение БАВ, продуктов метаболизма, нарушения инактивации или экскреции токсичных соединений. Последствия: нарастающая гипоксия, наруш гемодинамики, полиорганная недостаточность Метаболическое звено – черезмерное усиление нервных и гуморальных влияний на ткани и органы, расстройство гемодинамики в тканях и органах. Последствия: сод-е ионов и жидкости в ткани возрастает, уровень макроергических соед падает - стадия общего торможения при недостаточности процессов адаптации Нейроэндокринное звено – сознание не утрачивается, отмечаются признаки заторможенности и спутанности сознания, гипорефлексия, снижаются нервные и гормональные влияния Гемодинамическое звено – нарушении функции сердца и развитие серд недостаточн, тотальное снижение тонуса сосудов, снижение АД, снижение ОЦК, повышение вязкости крови. Последствия: расстройства микроциркуляции, копиллярно-трофическая недостаточность, гипоперфузия органов и тканей. Система гемостаза – дисбаланс концентрации или активности факторов свертывания Гипоксическое звено – гипоксия смешанного типа и некомпенсированный ацидоз Токсемическое звено – увеличение содержания в крови продуктов метаболизма, усугубляющие повреждение органов Метаболическое звено – доминирование катаболизма белков, липидов, углеводов, гипергиджратация клеток Клеточное звено – нарастающее повреждение и разрушение клеточных мембран Задача: 4. Пациент А. 57 лет, руководитель крупного предприятия, госпитализирован по результатам профилактического осмотра, в ходе которого выявлено: АД 170/100 мм рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.), пульс 89 в мин ритмичный (60-80 в мин); объём циркулирующей крови на 20% больше нормального; расширение границ сердца влево, усиление верхушечного толчка; на ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка; сужение артериол и повышенная извитость сосудистого рисунка глазного дна; дыхание - 21 в мин (16-18 в мин). Анализ крови: эритроциты 6,0×1012 /л (4,5-5,3×1012/л), гемоглобин 158 г/л (140-160г/л); лейкоциты 4×109/л (4-8х109/л); тромбоциты 330×109/л (180-320×109); гипернатриемия; уровень альдостерона в пределах нормы; гиперхолестеринемия. Пациент эмоционален, возбуждён; не курит. Вопросы: 1. Какая форма патологии развилась у пациента? Ответ аргументируйте данными из условия задачи. У пациента артериальная гипертензия. Повышенное АД, пульс, увеличенный объём ОЦК, расширение границ сердца вследствие увеличения желудочка, учащение дыхания 2. Какова наиболее вероятная причина и основные звенья патогенеза этой патологии? Ответ обоснуйте. Наиболее вероятная причина – стресс и тип личности пациента, что привело к центрогенным нарушениям (таких как переизбыток катехоламинов), вызвавших спазм сосудов, ???а так-же гипоксия, приведшая к нарушениям, вызвавших увеличение объёма крови (гемическая гипертензия)???? Стресс вызвал нарушния основных корковых процессов(возбуждения и торможения), затем началось формирование корково-подкоркового комплекса возбуждения, что привело к повышению кол-ва КА и сужению сосудов. Затем произошла активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что привело к увеличению количество гормонов гипертензивного действия. АДГ, АКТГ, КА, тиреоидные гормоны потенцируют степень и длительность сужения артериол и венул, повышение ОЦК, сердечного выброса. 3. Как Вы объясните факт развития гипернатриемии, гиперволемии при нормальном содержании в крови альдостерона? Повышена выработка АДГ (вазопрессина), что приводит к задержке нтрия и воды в организме 4. О чём может свидетельствовать тахикардия, учащённое дыхание и эритроцитоз в данном случае? Какова (каковы) их причина (причины) и значение? Повышена активность симпатической нерсной системы, влияющй на эритроцитоз. Тахикардия появляется вследствие переполнения желудочков * Билет № 10 1. Показания к назначению искусственной вентиляции легких неэффективность проведения неинвазивной вентиляции легких невозможность проведения неинвазивной вентиляции легких (остановка дыхания, нарушение сознания, психики пациента) нарастающая одышка, тахипноэ (более 35 движений в минуту), которое не исчезает после снижения температуры тела 2. Гипоксия и патохимия"шоковой клетки". Нарушения энергетики, биомембран, кислотно-щелочного равновесия Нарушение содержания и соотношения между отдельными ионами в цитозоле приводит к снижению активности Nа/К-АТФазы плазмолеммы и повреждение мембран клеток приводит к потере К с развитием гиперкалиемии, увеличение внутриклеточных ионов натрия и водорода Уменьшение содержания хлора и HCO3 , увеличение водорода в крови (смешанный ашидоз) Нарушения ионного баланса как трансмембранного, так и в цитозоле приводят к гипергидратации клеток, увеличению содержания жидкости в межкл пространствах   Задача: 5. Пациент М. 36 лет на приёме у врача предъявил жалобы на эпизоды сильной головной боли, мелькание "мушек" и появление "сетки" перед глазами; приливы крови к лицу: повышенную потливость; головокружение, выраженное сердцебиение и боль в области сердца, крупную дрожь тела, чувство страха при выполнении им тяжелой физической работы или во время психоэмоционального перенапряжения. В покое: АД - 136/85 мм рт.ст., Пульс - 80 уд. в мин, данные анализов крови и мочи без изменений. При физической нагрузке: АД - 230/165 мм рт.ст., пульс - 188 уд. в мин; в анализе крови - глюкоза 7,5ммоль/л; в анализе мочи, собранной после этого эпизода нагрузки, повышен уровень катехоламинов и их метаболитов. Для уточнения диагноза сделана рентгенография поясничной области, выявившая существенное увеличение размеров правого надпочечника. Вопросы: 1. Назовите и охарактеризуйте формы патологии, имеющиеся у пациента. Гиперпродукция гормонов мозгового слоя надпочечников. 2. Каковы возможные причины и патогенез повышений уровня АД у пациента? Феохромоцитома - доброкачественная опухоль, происходящая из хромаффинных клеток мозговой части надпочечников. Артериальная гипертензия, вследствие прессорных центральных эффектов катехоламинов, острые гипотензивные реакции с обмороками из-за периферического вазоконстрикторного действия, опосредованного через α-рецепторы, нарушения со стороны сердца, обусловленные положительными инотропным, хронотропным и дромотропным эффектами, гипергликемия вследствие стимуляции гликогенолиза и глюконеогенеза, гиперлипидемия вследствие стимуляции липолиза и т.д. Приведите классификацию артериальных гипертензий. Билет № 11 1. Коронарная недостаточность, виды, этиология. Механизмы повреждения миокарда при коронарной недостаточности 2. Изменения функции органов и систем в различные стадии шока (нейро-эндокринная система, сердце, почки, печень, легкие, мозг). Задача: 1. Больной А.- 43 года, прессовщик огнеупорного кирпича с 20-ти летним стажем работы. Предъявляет жалобы на то, что стало трудно справляться с работой из-за появления одышки во время физической нагрузки. При объективном исследовании обращает на себя внимание бледность кожных покровов. Грудная клетка, правильной формы обе половины ее активно участвуют в акте дыхания. Подвижность легочных краев ограничена. Дыхание жесткое, выслушиваются сухие, рассеянные хрипы. При рентгенографии — легочный рисунок изменен по типу ячеистого пневмосклероза. Обнаружено умеренное снижение эффективности внешнего дыхания насыщение артериальной крови кислородом составляет 74%. Вопросы: 1. Нарушение функции какого звена системы внешнего дыхания в основном обусловливает его недостаточность и данном случае? 2. Как объяснить тот факт, что одышка у больного развивается только при физических нагрузках? 3.Приведите классификацию типовых форм нарушения СВД. Билет № 12 1. Ишемическое повреждение сердца, причины и механизмы развития. 2. Коллапс. Определение. Механизмы развития. Этиопатогенетические отличия от шока Задача: 2. Аппаратчица производства анилиновых красителей доставлена в здравпункт предприятия с клинической картиной отравления анилином. Преобладают симптомы гипоксии: тошнота, рвота, головная боль, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, слабость, сонливость. Обращает на себя внимание цианоз слизистых оболочек, синеватая окраска лица и кожных покровов. При гемоспектрофотометрии обнаружена выраженная метгемоглобинемия. Вопросы: 1. Какой патогенетический фактор лежит в основе развития гипоксии в данном случае? 2. К какому типу гипоксии она относится? 3. Какие изменения газового состава крови характерны для данного типа гипоксии? Билет № 13 1. Стенокардия, инфаркт миокарда как проявления ишемического повреждения сердца. Биохимические маркеры ишемии и цитолиза кардиомиоцитов Стенокардия – заболевание, обусловленное коронарной недостаточностью и характеризующаяся обратимой ишемией миокарда Инфаркт миокарда – очаговый некроз сердечной мышцы в результате острого и значительного несоответствия между потребностью миокарда в кислорое и его доставкой Сокращение притока крови к миокарду: тромбоз. Атеросклероз, спазм Повышение потребнсти: избыток катехоламинов, действ на миокард, значительная гиперфункция (физ нагрузка, тахикардия, гиперволемия) При ишемии наблюдается снижение t на участке ткани или органа, снижение пульсации артериальных сосудов, уменьшение числа и диаметра функц артериол и капилляров, Снижение лимфооттока и лимфообразования АСАТ, ЛДГ лактатдегидрогеназа, КФК, миоглобин, кардиотропины T и I 2. Виды комы. Этиология и патогенез коматозных состояний. Стадии комы Диабетическая кома Развивается чаще всего у больных, страдающих сахарным диабетом. Как правило, это связано с повышенным уровнем глюкозы крови. Для этого вида комы характерен запах ацетона изо рта больного. Правильная диагностика способствует быстрой постановке диагноза и быстрому выводу из данного состояния. Гипогликемическая кома Также страдают больные сахарным диабетом. Но, в отличие от предыдущего вида, кома развивается при снижении уровня глюкозы крови ниже, чем 2 ммоль/л. Для прекомы здесь характерно помимо основных симптомов и сильное чувство голода, независимо от времени последнего принятия пищи. Травматическая кома Возникает зачастую после черепно – мозговой травмы с повреждением головного мозга. От остальных видов отличается наличием такого симптома, как рвота в прекоме. Основное лечение направлено улучшение кровоснабжения мозга и восстановление его функций. Гипохлоремическая кома При значительной потери организмом хлорсодержащих веществ Апоплексическая кома При кровоизлиянии в мозг, при острой локальной ишемии мозга с исходом В инфаркт Задача: 3. Больной Т., 19 лет. На 3-й день заболевания обратился к врачу и с диагнозом «острая пневмония» был направлен на стационарное лечение. При поступлении дыхание 32 в минуту, поверхностное. В дыхательных движениях участвуют межреберные мышцы. При аускультации выслушиваются мелкопузырчатые влажные и сухие хрипы. При рентгеноскопии легких изменения, характерные для двусторонней крупозной пневмонии. При исследовании эффективности внешнего дыхания выявлено снижение оксигенации крови — насыщение артериальной крови составило 86%. Вопросы: 1. Какая форма нарушения внешнего дыхания имеется у больного и каковы механизмы ее развития? У больного имеет место тахипноэ. В основе развития тахипноэ в данном случае лежит повышение возбудимости медленно адаптирующихся рецепторов растяжения альвеол, активация юкстакапиллярных рецепторов, неспецифических рецепторов паренхимы, а также рецепторов спадания в зоне альтерации под влиянием биологически активных веществ, водородных ионов, экссудата. Патологическая афферентная импульсация направляется по маломиелинизированным волокнам блуждающего нерва в бульбарный дыхательный центр, повышает возбудимость инспираторных нейронов, что облегчает развитие рефлекса Геринга-Брейера и приводит к появлению частого поверхностного дыхания. 2. Нарушение каких процессов внешнего дыхания преимущественно обусловливает снижение оксигенации крови в данном случае? Снижение оксигенации крови в данном случае объясняется нарушением преимущественно диффузии кислорода. Билет № 14 1. Сердечная недостаточность, патофизиологические варианты. Некоронарогенные формы повреждения сердца. Миокардиальная форма – в результате повреждения миокарда – характеризуется снижением развиваемого сердцем напряжения – падение сил сокращения и скорости сокр и расслаб – включается механизм экстра и интракардиальных компенсаций сдвига Перегрузочная форма – в результате перегрузки сердца – формируется на фоне длительного периода гиперфункции – вторично снижается скорость и сила сокращения и расслабл сердца - включается механизм экстра и интракардиальных компенсаций сдвига Смешанная форма – сочетания прямого повреждения миокарда и его перегрузки Это группа различных по этиологии и патогенезу, преимущественно диффузных поражений сердечной мышцы воспалительного /миокардиты/, дистрофического /миокардиодистрофии/ или дегенеративного /кардиомиопатии/ характера, проявляющихся нарушениями ее сократимости, возбудимости, проводимости, и в тяжелых случаях протекающих с кардиомегалией, недостаточностью кровообращения, аритмиями. Миокардиодистрофии (МКД) —это группа некоронарогенных заболеваний миокарда, возникающих под влиянием экстракардиальных факторов, основными проявлениями которых служат нарушения метаболизма и сократительной функции сердечной мышцы. Кардиомиопатии —это заболевания, характеризующиеся кардиомегалией и недостаточностью кровообращения. Миокардиты(неревматической этиологии)—это воспалительные поражения сердечной мышцы, возникающие вследствие прямого или опосредованного аллергическими реакциями повреждающего действия инфекционных или неинфекционных агентов. 2. Шок. Определение. Этиология. Виды шока. Шок – патологическое состояние рефлекторной природы, возникающее при воздействии на организм сверхсильного раздражителя, вызывающего перераздражение нервной системы, которое сменяется глубоким нисходящим торможением, и ведущее к тяжелым расстройствам гемодинамики, дыхания и обмена веществ. Этиология: травмы, кровопотери, переливание несовместимой крови, анафилактические реакции, острая органная недостаточность, интоксикации От причины трвматический, ожоговый, аллергический, электрический, кардиогенный, токсический, психогенный от тяжести 1 степень – Пострадавший бледен, сознание, как правило, ясное, иногда легкая заторможенность, рефлексы снижены, одышка. Пульс учащен, 90-100 ударов в минуту. 2 степень - Выраженная заторможенность, вялость. Пульс 120-140 ударов в минуту 3 степень - Сознание сохранено, но окружающее он не воспринимает. Кожные покровы землисто-серого цвета покрыты холодным липким потом, выражена синюшность губ, носа и кончиков пальцев. Пульс 140-160 ударов в минуту. Шок IV степени (предагония или агония). Сознание отсутствует. Пульс не определяется. Задача: 4. Больной Г. 42 лет, находился в стационаре по поводу закрытого перелома Х и XI ребер справа, не осложненного повреждением легочной ткани. Общее состояние удовлетворительное. Частота дыхания - 13 в минуту, дыхание поверхностное. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании. При общей спирографии выявлено - дыхательный объем составляет 83% от нормы, минутный объем дыхания - 82%, жизненная емкость легких - 80% от нормы. Индекс Тиффно ( ОФВ 1с/ ЖЕЛ) - 85% ( норма - не м. 80%), показатель вентиляционно - перфузионных отношений ( V/Q ) - 0,7 ( норма 0,8 - 1,0). Вопросы: 1. Определите тип нарушения СВД. 2. Каковы механизмы развития нарушений СВД. 3. Как нарушена биомеханика дыхания у данного больного 4. Какой тип нарушения легочной вентиляции имеет место в данном случае. Билет № 15 1. Гипертрофия миокарда. Клеточные механизмы патогенеза. Механизмы декомпенсации Кардиальные механизмы компенсации увеличивают интенсивность работы миокарда на фоне повышенного синтеза белков и нуклеиновых кислот. Поэтому объем и масса миокарда увеличивается. Биологическая значимость и особенности компенсированной гипертрофии: При повышенной нагрузке орган выполняет необходимую работу за счет возросшей массы. Гипертрофированный миокард имеет морфофункциональные особенности, в которых заложены возможности и предпосылки для дальнейшей декомпенсации: = Рост нервных волокон отстает от скорости увеличения массы кардиомиоцитов → в условиях повышенной нагрузки возможен дефицит нервных влияний на миокард. = Рост артерий и капилляров отстает от роста кардиомиоцитов. = Уменьшение клеточной поверхности на единицу массы клетки → ионный дисбаланс. = Рост митохондрий отстает от роста кардиомиоцитов → дефицит энергии. = нарушение кардиомиоцитарных пластических процессов вследствие вышеперечисленных причин.   2. Особенности шока у новорожденных. в ответ на гипоксию и ацидоз резко увеличивается тонус легочных артериол и повышается давление в малом круге кровообращения. Легочная гипертензия в сочетании с открытым широким артериальным протоком приводит к гипоперфузии легких и шунтированию крови справа-налево, что еще больше усиливает гипоксемию. Клиническая картина гиповолемического шока характеризуется бледностью и «мраморным рисунком» кожных покровов, симптомом «белого пятна», холодными конечностями и, нередко, общей гипотермией. Периферический пульс резко учащен и ослаблен. Системное АД может быть сниженным или оставаться в пределах нормальных значений из-за увеличения ОПСС и централизации кровообращения. Диурез снижен (обычно <0,6 мл/кг/час) или отсутствует. Наиболее частой причиной развития кардиогенного шока у новорожденных является постгипоксическая дисфункция миокарда. Среди других причин, приводящих к застойной сердечной недостаточности, следует отметить врожденные пороки сердца и сосудов, синдромы утечки воздуха из легких, пароксизмальную тахикардию, обструкцию верхних дыхательных путей. +В клинической картине кардиогенного шока наряду с симптомами уменьшения кровотока в большом круге, такими как артериальная гипотензия, тахикардия, периферическая гипоперфузия, падение диуреза, также отмечаются симптомы развития отека легких, кардиомегалии и гепатомегалии. Задача: 5. Больной К. 14 лет, жалуется на участившиеся приступы удушья, возникающие без очевидных причин. Во время приступа дыхание становится затрудненным, сопровождается кашлем, отделением небольшого количества вязкой слизистой мокроты. Во время выдоха на расстоянии слышны свистящие хрипы В анамнезе бронхиальная астма с 5 лет При исследовании эффективности внешнего дыхания выявлено снижение оксигенации крови - насыщение артериальной крови составило 83% ( норма до 98 % ). Индекс Тиффно ( ОФВ lc/ЖЕЛ) 65 % ( норма не м.80%). Показатель вентиляционно - перфузионных отношений (V/Q) 0,65 (норма 0,8 - 1,0). Для установления обратимости обструкции проведена бронходилятационная проба с беротеком. Получен положительный результат - произошло увеличение горизонтальных (объемных) размеров петли «поток - объем». Вопросы: 1. Определите тип нарушения СВД. Бронхиальная астма 2. Каковы механизмы развития нарушений СВД. Эндокринные нарушения (сахарный диабет); Органические заболевания нервной системы; Малоподвижный образ жизни; Физическое или умственное перенапряжение (факультативы, секции); Хронические очаги инфекции (отит, тонзиллит, гайморит, кариозные зубы); Системные аутоиммунные заболевания; Метаболические заболевания с вегетативными расстройствами на различном уровне в виде любого из перечисленных выше синдр 3. Как нарушена биомеханника дыхания у данного больного (1) значительное уменьшение скорости максимального выдоха; (2) уменьшение объема выдоха. Все это вместе приводит к одышке, или «нехватке воздуха», — состояние, которое будет рассматриваться далее в отдельной статье на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше). Во время острого астматического приступа особенно увеличиваются функциональная остаточная емкость и остаточный объем легких из-за трудности выведения воздуха из легких. 4. Какой тип нарушения легочной вентиляции имеет место в данном случае. Обструктивный 5.Какой тип одышки характерен для данной патологии. Экспираторный. 6.Как изменится метаболическая функция легких у больного. Повысится поступление в кровоток гистамина, брадикинина, простагландинов. Билет № 16 1. Сердечная недостаточность, патофизиологические варианты. Некоронарогенные формы повреждения сердца 2. Респираторный дистресс-синдром новорожденных и его отличие от респираторного дистресс-синдрома взрослых Задача: 1. Больная Т.,45 лет, доставлена в приемный покой больницы с размозжением обеих голеней через 20 мин после того, как попала под трамвай. Больная резко возбуждена, громко жалуется на боль, АД 150/100 мм.рт.ст. (120/70мм.рт.ст.), пульс 70 в мин (60-80 в мин), но затем состояние больной стало быстро ухудшаться, развилась депрессия, кожные покровы стали бледными, появился липкий пот, АД снизилось до 70/40 мм.рт.ст., пульс стал 110 в мин дыхание частое и поверхностное. Через 50 мин, несмотря на переливание крови, АД снизилось до 50/0 мм.рт.ст, пульс участился до 120 в мин. Больной произвели внутриартериальное нагнетание 250 мл крови в лучевую артерию, что привело к быстрому подъему АД до 110/ 80 мм рт. ст. Вопросы: 1. Какое состояние развилось у пациента в результате травмы? На какой стадии его развития находится пациент? 2. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного пациента? 3. Каков патогенез дыхательных и циркуляторных расстройств у пациента? 4. Какие методы неотложной терапии необходимо проводить для "выведения" пациента из этого состояния? Билет № 17 1. Методы функциональной диагностики нарушений системы внешнего дыхания 2. Особенности недостаточности кровообращения у детей Задача: 2. У мужчины 28 лет множественные переломы костей конечностей и ушибы туловища в результате автомобильной катастрофы. В стационар доставлен через 1 час после травмы в тяжелом состоянии: сознание спутанное; он бледен, покрыт "холодным" липким потом; зрачки узкие со слабой реакцией на свет; дыхание редкое, поверхностное; тоны сердца приглушены; пульс едва прощупывается; артериальное давление 60/40 мм.рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.); признаков наружной или внутренней кровопотери нет. Вопросы: 1. Какое состояние развилось у пациента в результате травмы? На какой стадии его развития находится пациент? 2. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного пациента? 3. Каков патогенез дыхательных и циркуляторных расстройств у пациента? 4. Какие методы неотложной терапии необходимо проводить для "выведения" пациента из этого состояния? Билет № 18 1. Дыхательная недостаточность, этиология. 2. Функциональные аритмии у детей, их этиология, патогенез и значение Задача: 3. Больной К. 30 лет доставлен в клинику после огнестрельного ранения брюшной полости с признаками кровотечения из раны. Сознание сохранено. ЧСС- 100 уд/мин (60-70 уд/мин), АД- 115/65 мм.рт.ст. (120/70 мм.рт.ст.), МОС – 3,2 л/мин (5-6 л/мин), ЦВД- 45 мм.вод.ст. (60-120 мм.вод.ст.), ПС (периферическое сопротивление сосудов) – 2800 дин сек см-5 (900-1300динсексм ), ЧДД- 20 в мин (16-18 в мин). В крови: адреналин 62 нмоль/л (0-6,28 нмоль/л), норадреналин –98,2 нмоль/л (0-11,76 нмоль/л), кортизол 850 нмоль/л (570 нмоль/л). Вопросы: 1. Какое состояние развилось у пациента в огнестрельного ранения? На какой стадии его развития находится пациент? 2. Каковы основные звенья патогенеза этого состояния? 3. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного пациента? 4. Отличия коллапса от шока Билет № 19 1. Вентиляционные формы дыхательной недостаточности. Патогенез обструктивного и рестриктивного типов альвеолярной гиповентиляции 2. Возрастные особенности патофизиологии сердечно-сосудистой системы. Задача: 4. В кардиологический центр поступил больной М., 56 лет, с диагнозом " Острый трансмуральный инфаркт миокарда передней и боковой стенок левого желудочка". Жалобы на интенсивные, жгучие, сжимающие боли за грудиной. Объективно: больной бледен, покрыт холодным, липким потом, отмечается цианоз носогубного треугольника, пальцев рук. Сознание заторможено. Гемодинамика: АД - 75/55 мм.pт.ст.(120/80 мм.рт.ст.), МОС - 3,0 л/мин (5 - 6 л/мин), ЧСС-110 уд в мин (60-70 уд в мин), периферическое сопротивление- 800 дин×сек×см -5 (900 - 1300), ЦВД-30 мм.вод.ст. ( 60-120 мм.вод.ст.), скорость кровотока 26 сек (11 сек). Диурез -300 мл/сут (1600-2000 мл/сут), мочевина крови-14 ммоль/л (3,3-6,6 ммоль/л), рО2 - 60 мм.pт.ст.(85-100 мм.рт.ст.), рН крови - 7,3 (7,35 - 7,45), лактат- 2,0 ммоль/л (0,56- 1,67 ммоль/л). Вопросы: 1. Какое осложнение инфаркта миокарда развилось у больного? 2. Каковы особенности патогенеза этого осложнения? 3.Какова стадия развития данного состояния у больного? 4.Укажите особенности нарушений микроциркуляции в различные стадии этого состояния. 5. Укажите основные отличия шока от коллапса. Билет № 20 1. Миокардиальная форма сердечной недостаточности. Этиология, патогенез 2. Особенности дыхательной недостаточности у новорожденных. Задача: 5. Больной М., 33 лет, 2 года назад отмечал гиперемию лица и шеи, зуд на введение новокаина. В поликлинике под местной анестезией новокаином проводилась экстракция 5 зуба на нижней челюсти по поводу хронического перидонтита. Через 5 мин после инъекции новокаина у больного появились резкая слабость, чувство жара, зуд, тошнота и рвота, ощущение нехватки воздуха, непроизвольные мочеиспускание и дефекация. Больной потерял сознание. Объективно: выраженная гиперемия лица, шеи и туловища. Дыхание шумное, поверхностное до 28 в мин. (16-18 в мин), в легких при аускультации множество влажных хрипов. АД 60/15 мм.рт.ст. (120/80 мм.рт.ст.), пульс слабого наполнения до 120 уд/мин (60-70 уд/мин), ЦВД 30 мм. вод. ст. (60-120 мм.водст.). В крови: лейкоциты - 8×10 9 /л (4-8×10 9 /л), лимф. - 53% (21-35%), эоз.-9% (2-4%), IgE-590 нг/мл (87-350 нг/мл), Ig G- 3,1 г/л (7-16 г/л). Гистамин в периферической крови - 0,98 мкмоль/л 2 0 (0,18-0,72 мкмоль/л). Вопросы: Какое состояние развилось у больного? аковы основные патогенетические механизмы развития этого состояния? Укажите особенности нарушений микроциркуляции при этом. Каковы возможные варианты дальнейшего развития этого состояния у данного пациента? 5. Какие методы неотложной терапии необходимо проводить для "выведения" пациента из этого состояния? |