Вопрос ы к зачету по вариативной части дисциплины Биология Основы медицинской генетики

Скачать 1.68 Mb. Скачать 1.68 Mb.

|

|

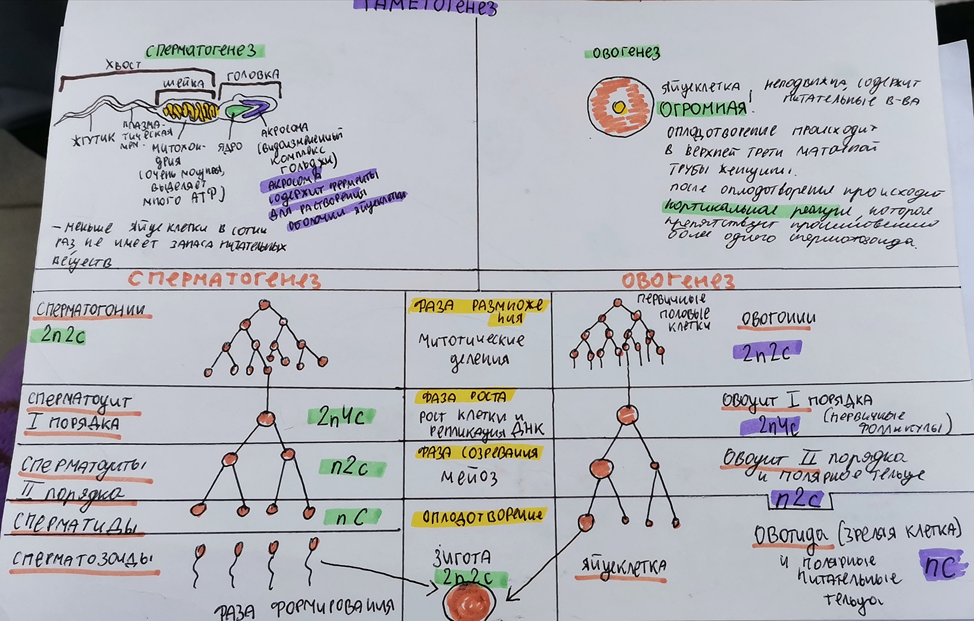

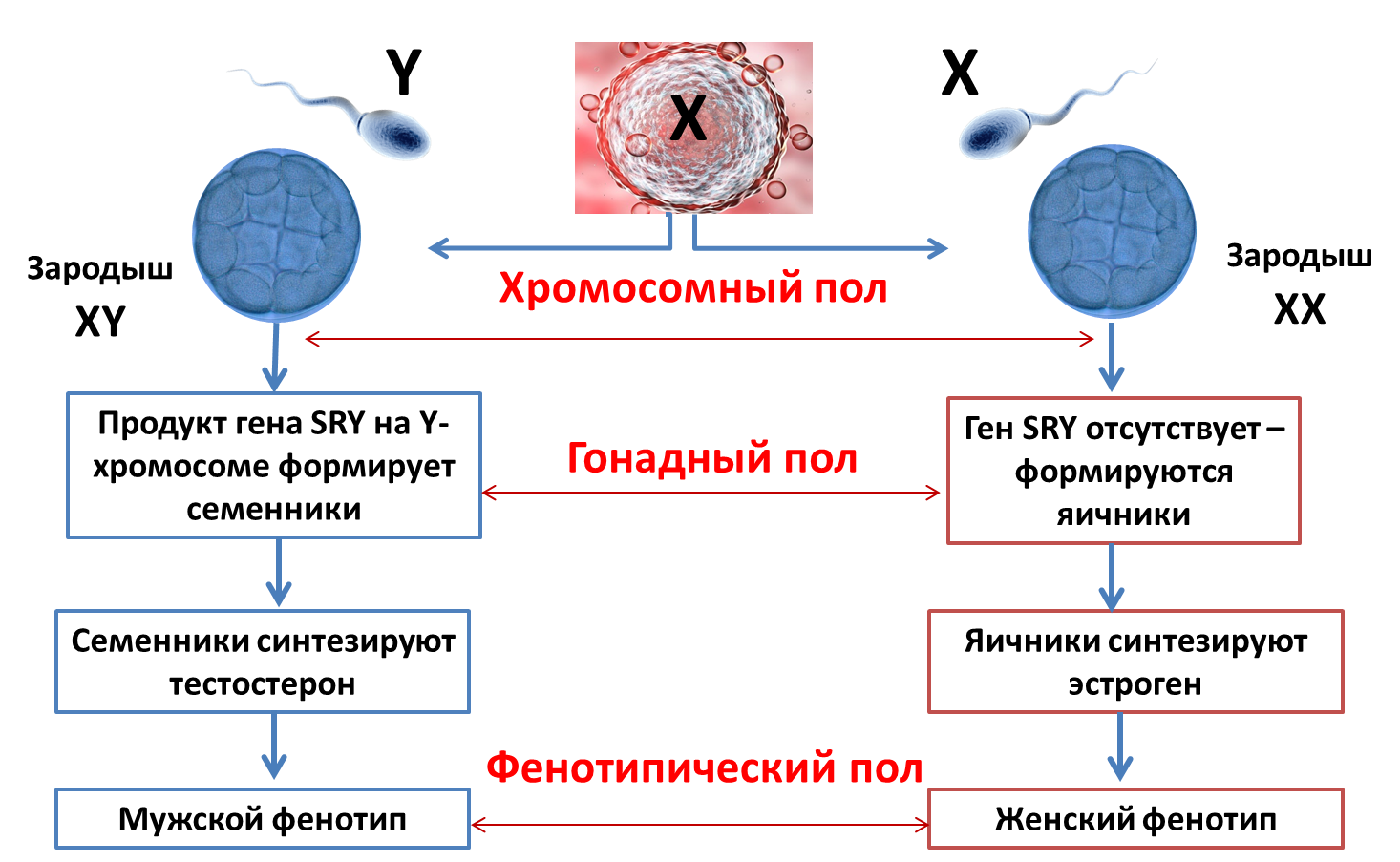

В О П Р О С Ы к зачету по вариативной части дисциплины «Биология» «Основы медицинской генетики» 1. Ген – функциональная единица наследственности. Особенности структурной организации гена. Функциональные группы генов. Ген – это структурная и функциональная единица наследственности живых организмов. Ген – это участок молекулы ДНК, который кодирует первичную структуру белка, рРНК, тРНК или регулирует транскрипцию (процесс синтеза РНК на матрице ДНК) другого гена. Ген представляет собой часть молекулы ДНК и состоит из сотен пар нуклеотидов. В гене различают: 1. Промотор – участок гена, который узнает РНК-полимераза и с которого начинается транскрипция. 2. Экзон – участок гена, кодирующий информацию о структуре белка. 3. Интрон – участок гена, не кодирующий, но защищающий клетку от мутаций. 4. Терминатор – заканчивает синтез белка. • Цистрон – участок гена, ответственный за синтез определенного белка, единица генетической информации (синоним гена). • Мутон - единица генетической изменчивости, минимальная единица цистрона, способная мутировать. • Рекон - единица генетической рекомбинации при кроссинговере, равно 1 паре нуклеотидов. Ген как функциональная единица называется цистроном. Цистрон определяет последовательность аминокислот в каждом специфическом белке. Цистрон подразделяется на реконы, которые способны к рекомбинации при кроссинговере (кроссинговер обеспечивает комбинативную изменчивость). Также выделяют мутон – это часть гена, способная к изменению, те мутированию. Все гены организма можно разделить на две большие группы: структурные и функциональные. Структурные гены постоянно включены: они функционируют на всех стадиях онтогенеза и во всех тканях организма. К ним относятся гены, которые кодируют тРНК, рРНК, ДНК-полимеразы, РНК-полимеразы, белки-гистоны, белки рибосом и т.д. Это гены, без которых клетки не могут существовать. Функциональные гены – это гены, которые функционируют в разных тканях на определённых этапах онтогенеза. Эти гены функционируют непостоянно. Включение функциональных генов называется индукцией, а выключение репрессией. Например, гены, детерминирующие синтез пигмента меланина, окрашивающие волосы человека, в пожилом возрасте перестают функционировать, и волосы седеют. Гены, детерминирующие синтез половых гормонов, интенсивно начинают работать с момента полового созревания, а к старости их функция значительно снижается. 2. Организация наследственного аппарата клеток человека. Эухроматин и гетерохроматин, их функциональные особенности. Морфологическая характеристика и классификация хромосом. Кариотип человека. В интерфазной клетке, которая не делится, наследственный аппарат представлен хроматином. Различают два типа хроматина: эухроматин и гетерохроматин. Эухроматин – это деспирализованные и функционально активные участки хроматина, в этих участках интенсивно происходят процессы транскрипции. Гетерохроматин - более спирализованные и функционально неактивные участки хроматина. Эти участки содержат незначительное количество структурных генов, т.е. обеспечивают сохранение структуры гена и регуляцию активности генов. Эухроматин по своей структуре является конденсированным, на нем не может происходить синтез РНК, но он участвует в синтезе ДНК. Локализуется в центромере. Гетерохроматин в свою очередь можно разделить на 2 вида: активный и факультативный. Активный гетерохроматин по структуре диффузный, на нем идет синтез как ДНК, так и РНК, локализуется в плечах хромосом. Факультативный находится в конденсированном состоянии, участвует в синтезе ДНК, но не участвует в синтезе РНК, локализуется в плечах хромосом. Кариотип - совокупность количественных (число и размеры) и качественных (форма) признаков хромосомного набора соматической клетки. Кариотип можно определить как совокупность хромосом соматических клеток. 46 хромосом кариотипе человека, 44 аутосомы и две половые хромосомы. 23 пары хромосом. Различают несколько форм хромосом: • равноплечие, или метацентрические (с центромерой посередине) • неравноплечие, или субметацентрические (с центромерой, сдвинутой к одному из концов) • палочковидные, или акроцентрические (с центромерой, расположенной практически на конце хромосомы), • точковые —очень небольшие, форму которых трудно определить. 3. Особенности гаметогенеза человека. Нарушения гаметогенеза и их генетические последствия.  Биологический пол - совокупность морфологических и физиологических особенностей организма, а также генетически детерминированных признаков особи, определяющих её роль в процессе оплодотворения при половом размножении (образовании гамет) Гаметогенез – образование зрелых половых клеток. Сперматогенез – образование мужских половых клеток. Овогенез – образование женских половых клеток. У человека можно выделить следующие этапы детерминации пола в онтогенезе. Хромосомный (генетический) – сочетание половых хромосом: ХХ – женский пол, XY – мужской пол Гонадный – формирование гонад: яичники или семенникИ Фенотипический – формирование определенного фенотипа Психологический – психологическая самооценка принадлежности к тому или иному полу  С Р Вай ген отвечает за развитие мужских половых органов. Семенники выделяют тестостерон и антимюллеров гормон. Тестостерон стимулирует образование из вольфовых протоков семявыносящих протоков и семенных пузырьков. Антимюллеров гормон вызывает редукцию мюллеровых протоков. В дальнейшем тестостерон обуславливает опускание яичка в мошонку. Яичники выделяют эстрогены, при этом из мюллерова протока развиваются трубы, матка и верхняя часть влагалища. В описанных процессах большое значение имеет наличие функционально активных рецепторов к половым гормонам. Нарушения определения пола на уровне хромосом – хромосомные болезни и синдромы Синдром Шерешевского-Тернера (отсутствие парной Х-хромосомы), генотип такого человека 45 ХО Фенотип женский Нарушение пропорций тела: низкий рост, короткие ноги, короткая шея, широкие плечи Билатеральные крыловидные складки на шее Пороки развития внутренних органов Нарушение полового созревания, аменорея, бесплодие Интеллект сохранен (редко олигофрения) Синдром Кляйнфельтера Кариотип 47, ХХY 48, ХХХY Нарушение пропорций тела: высокий рост, длинные конечности, узкая грудная клетка, широкий таз Гипогонадизм, нарушение полового развития Гинекомастия Бесплодие Интеллект снижен, склонность к асоциальному поведению Нарушения определения пола на уровне гонад Синдром нечувствительности к андрогенам (ранее – синдром тестикулярной феминизации) Синдром Мориса — врожденные эндокринные нарушения полового развития, вызванные мутацией гена на Х хромосоме, отвечающего за синтез андрогенового рецептора Синдром де ля Шапеля – несоответствие генетического и фенотипического пола. Синдром Свайера 4. Факторы, влияющие на возникновение и степень выраженности признака. Фенотип индивидуума является результатом реализации его наследственной информации в определенных условиях среды. На формирование и степень выраженности большинства признаков человека могут оказывать влияние различные средовые факторы: абиотические, биотические, антропогенные. При изучении роли среды на функцию и структуру генотипа следует выделить два основных эффекта: появление модификаций и мутаций. Существуют понятия о факторах среды 1 и 2 порядков. Факторы среды 1 порядка - это непосредственное окружение, в котором осуществляют свои функции отдельные гены и генотип в целом. Оно образовано всей совокупностью факторов внутренней среды организма: клеточное содержимое (исключая ДНК), характер прямых межклеточных взаимодействий, биологически активные вещества (гормоны). Особенно большое влияние на функцию генотипа факторы этой среды оказывают в период активных формообразовательных процессов, прежде всего в эмбриогенезе. Среда 1 порядка адекватно отвечает изменениям в среде 2 порядка. Основную роль здесь играет эндокринная система. Так, гормоны непосредственно влияют на экспрессивность генов, и если по каким-либо причинам гормон поступает в кровь в ненормальном количестве, то и признак будет выражен по-другому. С другой стороны, выделяют понятие окружающей среды, факторы среды 2-го порядка, как совокупности внешних по отношению к организму факторов. Один из классических примеров у животных – опыты Ильина с изменением окраски у горностаевых кроликов. У этой породы мех белый, но отдельные части тела - лапы, уши, кончики морды, хвост - черные. Если на спине кролика, которая покрыта белой шерстью, выбрить небольшой участок и поместить животное в условия пониженной температуры, то на оголенном месте вырастает черная шерсть. Этот факт наглядно свидетельствует о роли одного из физических факторов внешней среды – температуры - в формировании такого признака, как окраска шерсти кролика. Основная гипотеза, объясняющая индивидуальные реакции организма, заключается в том, что каждый организм (за исключением монозиготных близнецов) имеет свой уникальный набор генов, который определяет не только индивидуальность его внешних признаков, но и индивидуальные биохимические, иммунологические, морфологические и другие особенности. Генетический полиморфизм - наличие в популяции особей с различными генотипами, является основой индивидуальных реакций особей в популяции на действие конкретного фактора среды. Ранее подчеркивалось, что генотип организма целиком зависит от генетического разнообразия генофонда популяции, в которой обитает индивид, а также что, любой ген в популяции может быть представлен разными аллелями: минимально двумя (доминантным и рецессивным), максимально – без ограничений (множественные аллели). Последние исследования генетиков позволили сделать вывод, что около 25% всех генов в популяции представлены множественными аллелями, а каждый аллель отвечает за индивидуальность какого-либо белка (структурного белка, фермента). Механизмы поддержания генетического полиморфизма – Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Множественный аллелизм Множественный аллелизм - существование в популяции более двух аллелей гена. Признак - любое свойство или качество (биохимическое, морфологическое, иммунологическое, клиническое и т.д.), которое позволяет отличить один организм от другого. Варианты схем реализации признаков: 1. На матрице ДНК в результате процесса транскрипции синтезируется РНК, а затем — белок. Следовательно, последовательность ДНК полностью определяет последовательность функциональных белков клетки. Т.е. белок даёт признак. 2. На формирование признака и степень его выраженности может оказывать влияние среда. Например, появление в организме антител возможно только после контакта с возбудителем инфекционного заболевания, степень загара зависит от интенсивности УФ-лучей, непереносимость лекарств выясняется после их применения. 3. Плейотропный эффект реализации гена. В данном случае один ген (чаще всего мутировавший) оказывает влияние на формирование нескольких признаков, т.е. множественное действие одного гена. Примером плейотропного действия гена является синдром Марфана Синдром Марфана - один из наиболее частых (5:100000) наследственных синдромов дизгистогенеза соединительной ткани. Тип наследования - аутосомно-доминантный, с высокой пенетрантностью гена. Все доказанные случаи синдрома Марфана - следствие мутации гена фибриллина. Ген, отвечающий за эту болезнь, вызывает нарушение развития соединительной ткани и одновременно влияет на развитие нескольких признаков: нарушение строения хрусталика глаза, аномалии в сердечно-сосудистой системе. Пенетрантность – это процент носителей соответствующего генотипа, у которых проявляется признак, т.е. способность гена проявляться в генотипе. Экспрессивность – изменчивость фенотипического выражения признака. Никакие признаки не наследуются. Признаки развиваются на основе взаимодействия генотипа и среды. Наследуется только генотип, т.е. наследуется комплекс генов, который определяет норму биологической реакции организма, изменяющую проявление и выражение признаков в разных условиях среды. Экспрессивность отражает характер и тяжесть симптомов, а также возраст начала заболевания. Если ген имеет место в генотипе, но он не проявляется вовсе, то говорят, что ген (признак) пенетрантен. Пенетрантность – это количественный показатель фенотипического проявления гена. Пенетрантность характеризует процент особей (людей), проявляющих в фенотипе данный ген, по отношению к общему числу особей (людей), у которых этот ген мог бы проявиться. Проявление гена у 100% индивидов с соответствующим генотипом (АА, Аа, аа) называется полной пенетрантностью. В остальных случаях - неполной пенетрантностью. Внешне здоровый человек может иметь не проявляющийся мутантный ген, но передавать его детям. 5. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Г. Менделя (формулировка, условия выполнения, цитогенетический анализ). Менделирующие признаки человека. Моногибридное скрещивание – скрещивание двух организмов отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков. I закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения: При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся одной парой альтернативных признаков, в первом поколении наблюдается единообразие гибридов по генотипу и фенотипу. Гипотеза чистоты гамет: При образовании гамет в каждую из них попадает только один из двух аллельных генов. II закон Менделя - закон расщепления гибридов II поколения: При скрещивании гибридов первого поколения, во втором поколении наблюдается расщепление по фенотипу в соотношении 3:1, а по генотипу 1:2:1, при этом вновь появляются особи с рецессивными признаками, составляющие 25% от всего числа потомков. Условия выполнения I и II законов Менделя Гомозиготность исходных форм Аллельные гены контролируют проявление альтернативных признаков Взаимодействие аллельных генов – полное доминирование Равная вероятность образования гамет с разными аллелями Одинаковая жизнеспособность гамет Случайный характер слияния гамет при оплодотворении Менделирующие признаки, наследуемые по законам Менделя, определяются одним геном, т.е. моногенно, когда проявление признака обусловлено взаимодействием аллельных генов, один из которых подавляет другой (доминантный и рецессивный гены). Различают: 1. Аутосомно-доминантный тип наследования – наследуемый признак доминантный, не сцеплен с полом. Болеют одинаково мужчины и женщины. 2. Аутосомно-рецессивный тип наследования – больной ребёнок рождается у клинически здоровых родителей, т.е. родители являются только носителями гена. 6. Особенности наследования признаков, контролируемых аллельными генами. Доминирование – это тип взаимодействия аллельных генов, при котором один ген полностью подавляет действие другого. Рецессирование – это ген, признак которого не проявляется и подавляется. Неполное доминирование – это тип взаимодействия аллельных генов, при котором проявление рецессивного гена несколько ослабляет проявление доминантного гена. Промежуточное действие генов (проявлении признаков). Например, пигментация кожи у человека варьирует от белого цвета у альбиносов до черного цвета у темнокожих людей. От браков между белыми и темнокожими рождаются мулаты, имеющие промежуточный цвет кожи. Кодоминирование – это тип взаимодействия двух доминантных генов, при котором они оба проявляются, не ослабляя эффектов другого. Например, 4(AB) группа крови у человека IAIB. Сверхдоминирование – это явление, при котором в гетерозиготном состоянии доминантный ген проявляется намного сильнее, чем в гомозиготном. В ряде случаев аллели, находящиеся в гетерозиготном состоянии, фенотипически проявляются сильнее, чем аллели, находящиеся в гомозиготном состоянии (эффект сверхдоминирования). Летальные гены – гены, которые в гомозиготном состоянии приводят к гибели организма чаще всего в эмбриональном периоде. Плейотролия - один ген влияет на проявление нескольких признаков, такое явление называется множественным действием одного гена. Например, у человека известная болезнь - синдром Марфана - арахнодактилия («паучьи пальцы») детерминируется доминантным геном, который отвечает за патологическое развитие соединительной ткани, вследствие этого проявляется комплекс патологических признаков - длинные, тонкие («паучьи») пальцы, дефекты развития сердечно-сосудистой системы и подвывих хрусталика (нарушение зрения). В основе таких патологических признаков лежит дефект развития соединительной ткани, обусловленным патологическим геном. 7. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя (формулировка, условия выполнения закона, цитогенетический анализ). III закон Менделя – закон независимого комбинирования признаков. При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся по двум парам альтернативных признаков, в первом поколении наблюдается единообразие по генотипу и фенотипу. При скрещивании гибридов первого поколения во втором поколении наблюдается расщепление по фенотипу 9:3:3:1, при этом возникают организмы с комбинациями признаков, не свойственных родительским формам. Каковы же причины разнообразия гибридов? Независимое расхождение хромосом в анафазу редукционного деления мейоза. Случайное слияние гамет. Условия выполнения III закона Менделя. Альтернативные признаки контролируются парой аллельных генов. Форма взаимодействия аллельных генов – полное доминирование. Независимое наследование – пары аллельных генов располагаются в разных парах гомологичных хромосом. 8. Наследование признаков, обусловленных взаимодействием неаллельных генов. Неаллельные гены – это гены, которые расположены в негомологичных хромосомах. Взаимодействие между неаллельными генами происходит в том случае, если признак проявляется только при их совместном присутствии. Примерами взаимодействия неаллельных генов могут быть: 1. Комплементарность (или комплементарное взаимодействие генов) проявляется тогда, когда действие одного гена дополняется действием другого, т.е. для формирования признака необходимо наличие в генотипе двух доминантных неаллельных генов. Например, у душистого горошка красная окраска венчика цветка обусловлена наличием двух доминантных генов А и В (генотип АаВв). В отсутствие одного из них цветки белые (ААвв, ааВВ). Комплементарное взаимодействие генов у человека проявляется при формировании слуха: развитие нормального слуха обусловлено двумя доминантными неаллельными генами D и Е, из которых один (D) определяет развитие улитки, а другой (Е)- слухового нерва. Нормальный слух имеют люди с генотипом: DDEE. DdEe, DDEe, DdEE Глухие люди имеют генотипы: Ddee, ddee, ddEE, ddEe. 2. Эпистаз. Явление, противоположное комплементарности. Эпистаз — это угнетение одним неаллельным геном (эпистаческим) действия другого неаллельного гена (гипостатического). Если эпистатическим действием обладает доминантный аллель, говорят о доминантном эпистазе (А > В). При рецессивном эпистазе такое действие проявляют рецессивные аллели в гомозиготном состоянии (а > В). У человека изучен один вид рецессивного эпистаза - «бомбейский феномен». 3. Полимерия - проявление одного признака в зависимости от суммарного действия нескольких неаллельных генов. Причем, чем больше доминантных генов, тем сильнее проявляется признак. Полимерные гены принято обозначать одной буквой латинского алфавита с указанием цифрового индекса (А1 А2). Примером полимерного действия генов у человека является наследование цвета кожи. Несколько пар (около пяти пар) неалельных доминантных генов отвечают за синтез пигмента меланина, который обуславливает темный цвет кожи. Кроме наследования цвета кожи, полимерными генами у человека определяются большинство количественных признаков, таких как рост, масса тела, склонность к повышению артериального давления, устойчивость к инфекционным заболеваниям и другие. Признаки, которые определяются несколькими парами неаллельных генов, называются полигенными. 9. Хромосомная теория наследственности. Хромосома как группа сцепления генов. Понятие о генетических картах хромосом. Механизмы, нарушающие сцепление генов. Передача наследственной информации в ряду поколений осуществляется путем передачи хромосом, в которых в определенной линейной последовательности расположены гены. Положения хромосомной теории: Гены расположены в хромосомах в линейном порядке Каждый ген занимает в хромосоме определенное место – локус Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления Сцепление генов может нарушаться в результате кроссинговера Частота кроссинговера между генами прямо пропорциональна расстоянию между ними Расстояние между генами измеряется в морганидах (1 морганида - 1% кроссинговера) Основные положения хромосомной теории наследственности заключаются в следующем. Гены находятся в хромосомах. Каждая хромосома представляет собой группу сцепления генов. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом, постоянному для каждого вида организмов. Каждый ген занимает в хромосоме строго определённое место (локус). Гены в хромосомах расположены линейно. Сцепление генов может нарушаться в результате кроссинговера (перекреста хромосом), в процессе которого между гомологичными хромосомами происходит обмен одним или несколькими аллельными генами. 4. Расстояние между генами в хромосоме пропорционально частоте кроссинговера между ними. Группа сцепления - совокупность всех генов, расположенных в одной хромосоме, вследствие чего они наследуются совместно. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом: у женщины 23 группы сцепления (23 пара - половые хромосомы XX), а у мужчины - 24 группы сцепления (X и Y представляют собой две отдельные группы) Существует полное сцепление и неполное. При полном сцеплении кроссинговер отсутствует, при неполном помимо основных гамет, образуются и кроссоверные. Генетической картой хромосом называют схему взаимного расположения генов, находящихся в одной группе сцепления. Такие карты составляются для каждой пары гомологичных хромосом. Возможность подобного картирования основана на постоянстве процента кроссинговера между определенными генами. Генетические карты хромосом составлены для многих видов организмов: насекомых (дрозофила, комар, таракан и др.), грибов (дрожжи, аспергилл), для бактерий и вирусов. Знания о локализации гена в определенной хромосоме используются при диагностике ряда тяжелых наследственных заболеваний человека. Сравнение генетических карт разных видов живых организмов способствует также пониманию эволюционного процесса. Причина нарушения сцепления заключается в том, что в ходе мейоза происходит кроссинговер и гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В результате гены, расположенные в одной из гомологичных хромосом, оказываются в другой хромосоме. Возникают новые сочетания признаков. Кроссинговер обеспечивает комбинативную изменчивость. Это один из главных факторов эволюции. Сцепленное наследование — наследование признаков, гены которых локализованы в одной хромосоме. Полное сцепление — разновидность сцепленного наследования, при которой гены анализируемых признаков располагаются так близко друг к другу, что кроссинговер между ними становится невозможным. Неполное сцепление — разновидность сцепленного наследования, при которой гены анализируемых признаков располагаются на некотором расстоянии друг от друга, что делает возможным кроссинговер между ними. 10. Сцепленное наследование генов. Анализ дигибридного скрещивания в условиях полного и неполного сцепления генов. Генетический эффект кроссинговера. Сцеплением генов (термин Т.Моргана) называют совместное наследование генов, ограничивающее их свободное комбинирование. Материальной основой сцепления гена является хромосома. Гены, локализованные в одной гомологичной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются целой группой (совместно). В том случае, если гены передаются постоянно вместе (сцеплено), то говорят о полном сцеплении. 11. Общие закономерности мутагенеза. Мутагенные факторы среды. Классификация мутаций в зависимости от типа клеток, их биологические последствия. Изменчивость – способность живых организмов изменять свои свойства и признаки в ходе онтогенеза. Заключается в изменении генов, изменении комбинации генов, а так же в изменении проявления генов. |