Вопросы для самодготовки

Скачать 1.97 Mb. Скачать 1.97 Mb.

|

|

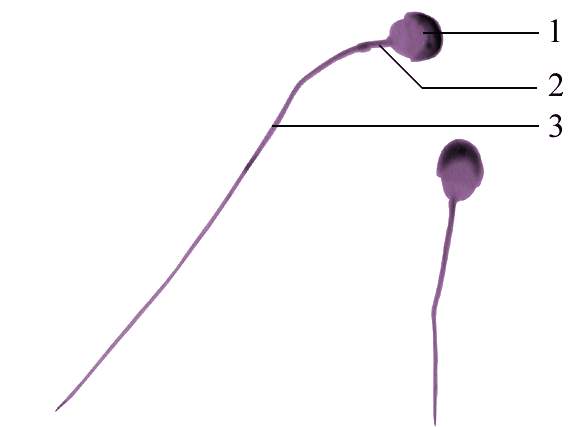

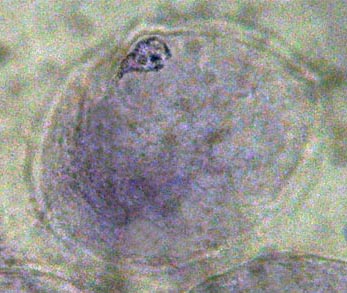

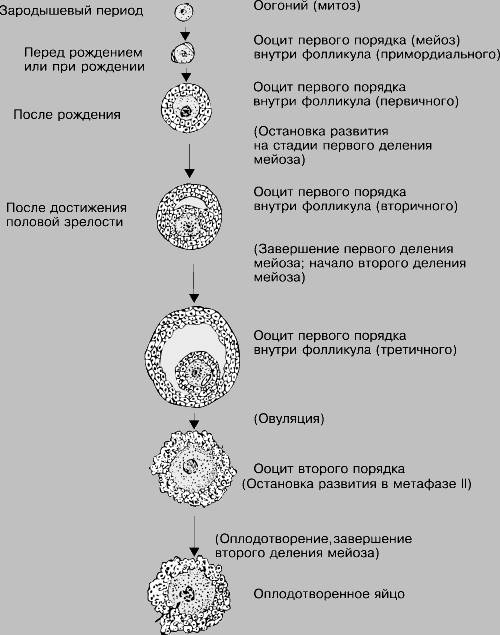

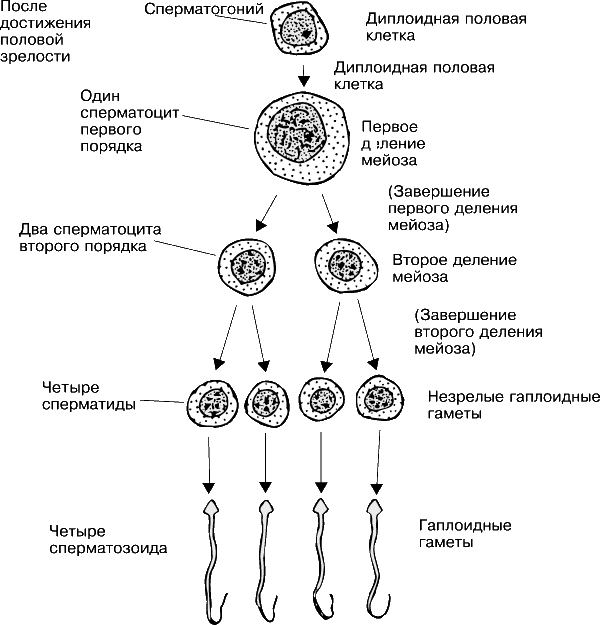

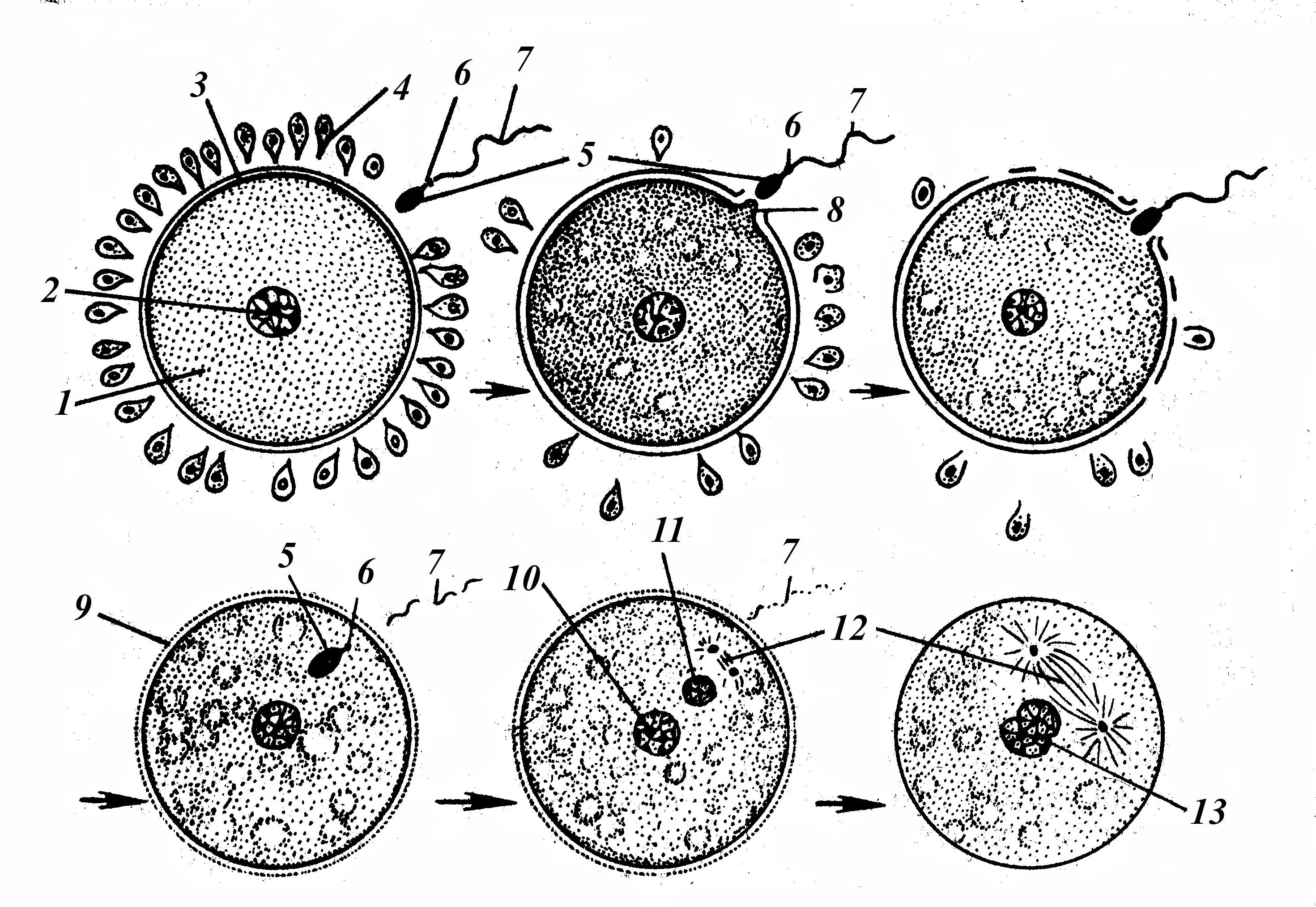

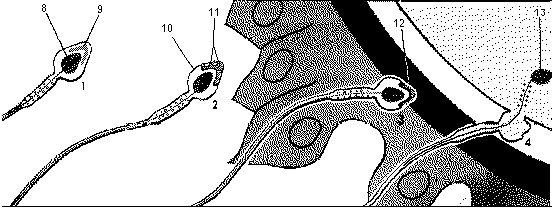

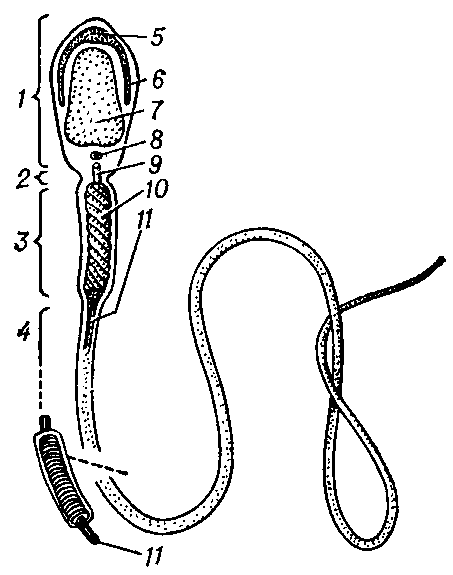

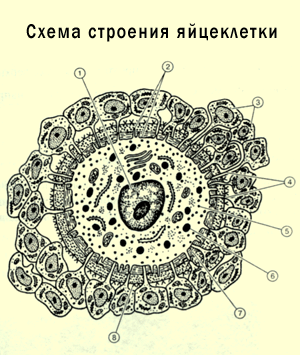

Вопросы для самодготовки: 1. Размножение как механизм обеспечения генетической непрерывности в ряду поколений. 2. Бесполое и половое размножение. Биологическая сущность и цитологические основы. 3. Особенности репродукции человека в связи с его биосоциальной сущностью. 4. Что такое онтогенез? Представления об онтогенезе: эпигенез, преформизм. 5. Назовите основные периоды онтогенеза человека. 6. В чём сущность и значение предзиготного периода – прогенеза? 7. Гаметогенез. Назовите периоды гаметогенеза. 8. В чём отличия сперматогенеза от овогенеза? 9. Какие существуют типы яйцеклеток по количеству и распределению желтка? 10. С чем связано изменение количества желтка в яйцеклетках в процессе филогенеза позвоночных? 11. Оплодотворение. Биологическая сущность. Партеногенез. Гиногенез. Андрогенез. Оплодотворение у человека – восстановление диплоидного набора хромосом, увеличение разнообразия комбинации генов у потомков 12. Биологический смысл акросомальной и кортикальной реакций в процессе оплодотворения. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ Характеристика яйцеклеток Для объяснения течения начальных этапов эмбриогенеза большое значение имеет знание особенностей строения яйцеклетки. Поэтому рассмотрим классификацию яйцеклеток. В основу классификации положены 2 признака: количество и распределение желтка в яйцеклетке. По количеству желтка различают следующие виды яйцеклеток. 1. Алецитальные (безжелтковые) – у видов, развитие которых протекает с метаморфозами и эмбриональный период очень короткий или у некоторых паразитарных червей. 2. Олиголецитальные (маложелтковые) – у видов развивающихся вне организма матери в относительно благоприятной водной среде, эмбриональный период относительно короткий (губки, иглокожие, круглоротые, ланцетник). А также у видов с внутриутробным развитием, зародыши которых питаются за счет матери (млекопитающие). 3. Мезолецитальные(среднее количество желтка) – развитие вне организма матери в водной среде (рыбы, земноводные), и у сумчатых млекопитающих. 4. Полилецитальные (многожелтковые) – развитие идет вне организма матери, причем на суше (птицы, пресмыкающиеся, яйцекладущие млекопитающие). Таким образом, количество желтка в яйцеклетке зависит от условий, в которых развивается зародыш, а также в какой-то степени от длительности эмбрионального развития. По распределению желтка в цитоплазме различают следующие виды яйцеклеток. 1. Изолецитальные – равномерное распределение желтка по всей цитоплазме. Характерно для олиголецитальных яйцеклеток. Различают I (первично) изолецитальные (ланцетник) и II (вторично) изолецитальные яйцеклетки (плацентарные млекопитающие). 2. Телолецитальные– желток распределяется по цитоплазме неравномерно, полярно. На одном полюсе (вегетативном) располагается желток, а на другом полюсе (анимальном) – ядро и органоиды. Характерно для мезо- и полилецитальных яйцеклеток (земноводные, птицы, яйцекладущие и сумчатые млекопитающие). Среди телолецитальных яйцеклеток различают 2 подгруппы: а) умеренно телолецитальные – полярность выражено умеренно, нерезко (мезолецитальная яйцеклетка лягушки); б) резко телолецитальные – полярность ярко выражена (полилецитальная яйцеклетка птицы). 3. Центролецитальные – желток в виде узкого пояска сосредоточен вокруг ядра (насекомые). Таким образом, у ланцетника яйцеклетка олиголецитальная и I изолецитальная, у лягушки – мезолецитальная и умеренно телолецитальная, у птиц – полилецитальная и резко телолецитальная, у млекопитающих – олиголецитальная и II изолецитальная. Яйцеклетки имеют следующие оболочки: I (первичную) – собственная оболочка (оолемма); II (вторичную) – продукт деятельности самой яйцеклетки и соседних вспомогательных клеток (например, фолликулярных); III (третичную) – имеется у видов развивающихся вне организма матери на суше, и является продуктом деятельности слизистой оболочки яйцевыводящих путей. Яйцеклетки также подразделяют на мозаичные, которые определяют мозаичный тип развития, и на регуляционные, обуславливающие регуляционный тип развития. В мозаичных яйцах РНК, синтезированная в овогенезе, жестко определяет дифференцировку бластомеров, в которые она попадает при дроблении. Мозаичное развитие свойственно в основном животным со спиральным дроблением. В регуляционных яйцах материнских РНК недостаточно для однозначного определения судьбы бластомеров. Их дифференцировка в эмбриогенезе определяется сложными взаимоотношениями частей зародыша. В эмбриогенезе различают следующие этапы: оплодотворение, дробление, гаструляцию, гистогенез, органогенез, системогенез (дальнейшая дифференцировка зародышевых листков).   Рис 1. Схемаоогенезаи сперматогенезаучеловека. 2. Оплодотворение– процесс слияния мужской и женской половых клеток, в результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом, характерный для того или иного вида животных, и возникает качественно новая клетка – зигота. Встреча гамет происходит либо внутри половых путей самки (внутреннее оплодотворение), либо во внешней среде, например, в воде (наружное оплодотворение). Сперматозоид приближается к яйцеклетке головкой вперед. В случае если оболочка яйцеклетки мягкая, навстречу ему приподнимается протоплазматический вырост яйца – воспринимающий бугорок, который и втягивает спермий вглубь яйца. После этого почти мгновенно над воспринимающим бугорком появляется тонкая желточная оболочка оплодотворения, наглухо закрывающая сюда доступ остальным спермиям. При плотных оболочках спермии проникают в яйцеклетки через одно из микропилярных отверстий. В процессе оплодотворения различают три фазы. Последовательность стадий оплодотворения представлена на рис. 2, 3. При оплодотворении различают следующие фазы. Первая фаза – сближение. Как при наружном (у рыб, амфибий), так и при внутреннем (у рептилий, птиц и млекопитающих) оплодотворении сперматозоиды в результатехемотаксиса в условиях слабо щелочной среды очень быстро перемещаются по направлению к яйцеклеткам. Смещение рН в кислую сторону, наоборот, парализует спермии. Сперматозоиды млекопитающих обладают также реотаксисом, т.е. способностью двигаться против тока жидкости, направленного из яйцевода, где происходит оплодотворение, в матку. Кроме таксисов сближению половых клеток способствуют: перистальтика маточных труб и мерцательное движение ресничекэпителия маточных труб. Сближению половых клеток способствует определенная разность потенциалов между положительной электрозарядностью для семенной жидкости и отрицательной для яйцеклетки.  Рис. 2. Схематическое изображение процесса оплодотворения (В.Г.Елисеев, 1983): 1 – цитоплазма яйцеклетки; 2 – ядро яйцеклетки; 3 – блестящая оболочка; 4 – фолликулярный эпителий; 5 – головка сперматозоида; 6 – шейка сперматозоида; 7 – хвост сперматозоида; 8 – воспринимающий бугорок; 9 – оболочка оплодотворения; 10 – женский пронуклеус; 11 – мужской пронуклеус; 12 – веретено между центриолями; 13 – синкарион Вторая фаза – проникновение сперматозоида через оболочки яйцеклетки. Контактное взаимодействие гамет наступает, когда сперматозоид сближается с яйцеклеткой. У млекопитающих при оплодотворении в яйцеклетку проникает лишь один сперматозоид. Такое явление называется моноспермией. У беспозвоночных животных, рыб, амфибий, рептилий и птиц возможна полиспермия, когда в яйцеклетку проникает несколько сперматозоидов, но в слиянии ядер (оплодотворении) все равно принимает участие только один. Ферменты, выделяемые из акросом (трипсин, гиалуронидаза), разрушают лучистый венец, расщепляют гликозаминогликаны вторичной (блестящей) оболочки яйцеклетки. В цитоплазму яйцеклетки проникает головка, шейка и часть хвостового отдела (митохондриальное влагалище). Проникновение сперматозоида значительно усиливает процессы внутриклеточного обмена, что связано с повышением дыхания и активизацией ферментативных систем яйцеклетки.  Рис. 3. Акросомальная реакция и проникновение спермия в ооцит. 1 - превителлиновое пространство, 2 - цитоплазма ооцита, 3 - прозрачная зона, 4 - радиальная корона, 5 - метафаза мейоза II, 6 - первое полярное тельце, 7 - плазматическая мембрана ооцита, 8 - ядро спермия с хромосомами, 9 - акросома с ферментами, 10 - плазматическая мембрана спермия, 11 - перфорации в стенке акросомы, 12 - ферменты, разъедающие прозрачную зону, 13 - спермий в цитоплазме ооцита без плазменной оболочки Акросомальная реакция и проникновение спермия в ооцит (увеличенный фрагмент). Спермий 1 в подготовительной стадии, когда удаляется гликопротеиновая оболочка. Спермий 2 в стадии акросомальной реакции, когда в акросоме образуются перфорации. Спермий 3 прокладывает себе путь через зону пелюцида с помощью действия ферментов, высвобождаемых из акросомы. Спермий 4 проникает в цитоплазму ооцита. Плазматическая мембрана этого спермия и ооцита сливаются, головка и хвост спермия попадают в ооцит. Третья фаза – образование мужского и женского пронуклеусов с последующим слиянием их (синкарион). При этом у многих видов животных ядра мужской и женской клеток во время сближения переходят в состояние метафазы. Затем хромосомы обоих ядер образуют единую материнскую «звезду», но уже с удвоенным (диплоидным) числом хромосом. В других случаях ядра вначале сливаются и затем переходят в состояние кариокинеза. Одновременно внесенные сперматозоидом центриоли расходятся к полюсам клетки, и этот одноклеточный зародыш – зигота вступает во второй период эмбрионального развития – период дробления. Практическая часть: Задание 1.Разберите схему гаметогенеза, отметив сходство и различия в процессах созревания мужских и женских гамет. Заполните и перепишите схему, указав в каждом периоде гаметогенеза тип деления, название клеток, набор ( рис.1). Задание 2. Зарисовать строение сперматозоида и яйцеклетки( рис.4,5). Задание 3. Записать этапы оплодотворения у человека ( рис.2,3).  Рис. 4. Схема строения сперматозоида млек. опитающих: 1 — головка; 2 — шейка; 3 — промежуточный отдел; 4 — жгутик (хвост); 5 — акросома; 6 — головной чехлик; 7 — ядро; 8 и 9 — проксимальная и дистальная центриоли; 10 — митохондриальная спираль; 11 — осевая нить. .  Рис. 5. Строение яйцеклетки. 1. Ядро 2. Цитолемма 3. Фолликулярный эпителий 4. Лучистый венец 5. Кортикальные гранулы 6. Желточные включения 7. Блестящая зона 8. Рецептор во фракции Zp 3-N-ацетилглюкозоамин САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

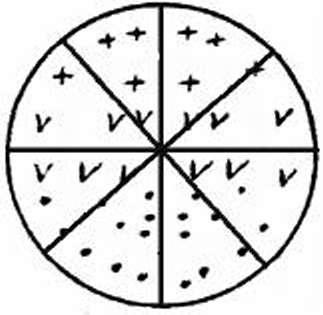

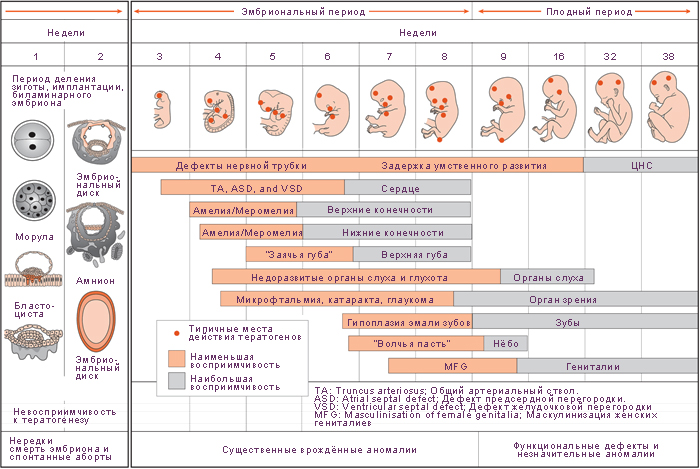

Тема . Общие закономерности эмбрионального развития человека. Молекулярно генетические механизмы регуляции онтогенеза. Пренатальный период развития человека. Генетические основы дифференцировки Яйцеклетка является уникальной клеткой, разные участки цитоплазмы которой имеют ратный химиче ский состав и различные потен ции. В области анимального по люса цитоплазма обладает по тенциями эктодермы, в области вегетативного полюса - -энтодер мы. а на экваторе - мезодермы.  Рис. 2. Схема неоднородности цитоплазмы яйцеклетки. (Различные значки обозначают разный химический состав цитоплазмы).  Рис. 3. Схема дробления зиготы. Последовательность этапов дифференцировки можно представить следующим образом: 1. первопричиной дифференцировки клеток является химическая разнородность цитоплазмы яйцеклетки; 2. она усиливается после оплодотворения (сегрегация); 3. химическая разнородность цитоплазмы яйцеклетки переходит в химическую разнородность цитоплазмы бластомеров; 4. следовательно, в разных бластомерах имеются разные индукторы; 5. разные индукторы включают в работу различные трапскриптопы; 6. синтезируются разные белки-ферменты; 7. разные белки-ферменты катализируют разные типы биохимических реакций и 8. в разных бластомерах идёт синтез разных типо- и тканеспецифических белков; 9. вследствие этого образуются разные типы клеток (морфологическая разнородность); 10. различные типы клеток образуют разные ткани; 11. из разных тканей формируются разные органы 2.2. Подтверждением положения о том, что цитоплазма яйцеклетки содержит полный набор индукторов, способных включать в работу все необходимые блоки генов, служат опыты Дж.Гердона (1964-1966 гг). В яйцеклетку лягушки с удалённым ядром он пересаживал ядро соматической клетки (эпителия кишечника или кожи). В большинстве случаев из такой яйцеклетки развивались нормальные головастики и даже взрослые лягушки. Эти опыты доказывают, что ядра соматических клеток содержат полную генетическую информацию о развитии целого организма, а цитоплазма яйцеклетки - полный набор индукторов для включения всех нужных блоков генов.  Рис. 4. Схема опытов Гердона. (Объяснение в тексте). Условно гены можно подразделить на три группы: а) функционирующие во всех клетках (например, гены, кодирующие ферменты энергетического обмена); б) функционирующие в клетках одной ткани (например, синтез миозина во всех клетках мышечной ткани); в) специфичные для каждого типа клеток (например, гены гемоглобина в эритробластах). Главный механизм дифференцировки – блокировка и деблокировка разных транскриптонов на каждом этапе онтогенеза (схема Георгиева). Так, при изучении удалось выяснить, что в отдельных местах хромосомы образуются вздутия (пуфы). Дезоксирибонуклеопротеидные нити в этих участках деспирализованы и с них идёт считывание информации. В зависимости от стадии развития пуфы появляются в разных участках нитей. Так. у личинки мухи дрозофилы в клетках слюнных желез одна из хромосом в конце третьей личиночной стадии имеет три характерных пуфа. Когда личинка превращается в предкуколку, они исчезают, но вместо них в другом локусе этой же хромосомы появляется характерный пуф. На ранних стадиях дробления бластомеры являются тотипотентными, т.е. каждый из них может дать начало целому организму. Установлено, что у тритона тотипотентность сохраняется до стадии 16 бластомеров, у кроликов - до 4. О существовании тотипотентности бластомеров у человека говорят случаи рождения нескольких монозиготных близнецов. Постепенно клетки становятся детерминированными, т.е. развитие их уже окончательно запрограммировано, и они могут дать начало только определённому типу клеток, например, эпителиальным, нервным и др. Различают две фазы дифференцировки: а) зависимую и б) независимую. В начале эмбриогенеза (до стадии ранней гаструлы) наблюдается зависимая дифференцировка. когда клетки ещё относительно тотипотентны и их дифференцировка зависит от индукторов и соседних клеток. Например, клетки эктодермы спинной части зародыша хордовых дают начало нервной трубке, а брюшной части - эпидермису кожи. Если взять клетки эктодермы с брюшной стороны зародыша и пересадить па спинную - они образуют нервную трубку. На более поздних стадиях эмбриогенеза (стадия поздней гаструлы) клетки становятся детерминированными, их развитие предопределено и, независимо от локализации, они дифференцируются по намеченному плану (независимая дифференцировка). Например, если на стадии поздней гаструлы взять клетки из верхней губы бластопора и пересадить их на нижнюю гу бу, то на брюшной стороне образуется нервная трубка. Важную роль в развитии организма играет эмбриональная индукция. Эмбриональная индукция - это влияние группы клеток эмбриона на дифференцировку рядом расположенных клеток. Явление эмбриональной индукции было открыто Г. Шпеманом и Г. Мангольдом в 1924 г. Первичный индуктор вызывает цепь последовательных вторичных индукций. Первичным индуктором являются клетки дорсальной губы бластопора, которые индуцирует образование хорды из дорзальной части энтодермы, а хорда - дифференцировку клеток спинной стороны эктодермы и образование нервной трубки, а также образование пищеварительной трубки из клеток вентральной части энтодермы. Так идет морфогенез - приобретение зародышем опреде лённых морфологических структур. В настоящее время считают, что эмбриональная индукция обусловлена выделением специфических индукторов, которые включают и выключают определённые блоки генов в близлежащих клетках. Табл. 1. Морфогенетические процессы в различные клинические стадии внутриутробного развития зародыша человека.

Табл. 2. Критические периоды пренатального развития человека. Периоды чувствительности к тератогенам.  Табл. 1. Основные этапы эмбриогенеза человека и формирование структур висцерального черепа и начального отдела пищеварительного тракта Дробление Дробление – это деление оплодотворенной яйцеклетки (уже зародыша) митозом. Дочерние клетки называются бластомерами, они не расходятся. При дроблении очень короткие интерфазы, поэтому бластомеры не успевают расти, а, наоборот, с каждым делением становятся размерами все меньше и меньше, т.е. количество бластомеров увеличивается, а объем каждого отдельного бластомера уменьшается. Тип дробления зависит от типа яйцеклетки, т.е. от количества и распределения желтка, а также от взаимного расположения дробящихся клеток. Выделяют следующие типы дробления зиготы. Полное дробление – голобластическое (holos – весь, blastos – зачаток) – в дроблении участвуют все участки зародыша. Это деление может быть: равномерным (синхронным) – когда все бластомеры дробятся с одинаковой скоростью и поэтому количество их увеличивается по правильной прогрессии, т.е. происходит кратное увеличение бластомеров (1, 2, 4, 8 и т.д.). Характерно для яйцеклеток с малым количеством желтка, при этом образуются бластомеры примерно одинакового размера (ланцетник); неравномерным (асинхронным) – когда количество бластомеров увеличивается по неправильной прогрессии (1, 2, 3, 5 и т.д.). Характерно для яйцеклеток со средним содержанием желтка (круглоротые, хрящевые рыбы, земноводные). При этом образуются бластомеры неодинакового размера. Сначала в результате первых двух дроблений образуются бластомеры примерно одинакового размера, а затем на анимальном полюсе деление происходит быстрее, чем на вегетативном. В результате на анимальном полюсе образуется большее количество бластомеров, и они меньшего размера, чем на вегетативном полюсе. В дальнейшем эти бластомеры дифференцируются по-разному – из одних образуется тело зародыша, а другие выполняют трофическую функцию. Неполное дробление (частичное) – меробластическое – дробление идет только на анимальном полюсе, вегетативный полюс перегружен желтком и в дроблении не участвует. Это дробление может быть: поверхностное – дробится поверхностная часть зиготы, а центральная часть, богатая желтком не делится (членистоногие); дискоидальное – дробится небольшой участок зиготы, где мало желтка, а остальная часть, богатая желтком, не делится (костистые рыбы, пресмыкающиеся, птицы). В зависимости от расположения делящихся клеток различают три типа дробления: радиальное – когда верхний ряд бластомеров располагается точно над нижним рядом (кишечнополостные, иглокожие, низшие хордовые); спиральное– когда верхний ряд бластомеров располагается между клетками нижнего ряда (большинство червей, моллюски); двусимметричное(билатеральное)– когда делящиеся клетки располагаются симметрично по бокам от исходного бластомера (круглые черви, асцидии); анархическое – отсутствие закономерности в расположении бластомеров у организмов одного вида. В процессе деления зиготы часто сочетаются различные типы дробления. В процессе дробления развивающийся зародыш проходит последовательно три стадии развития – бластула, гаструла, нейрула. Эндогенные (внутренние) факторы: а) изменения наследственных структур (мутации); б) "перезревание" половых клеток; в) эндокринные заболевания; г) влияние возраста родителей; Экзогенные (внешние) факторы: а) физические - радиационные, механические воздействия; б) химические - лекарственные препараты, химические вещества, применяемые в промышленности и в быту, гипоксия, неполноценное питание, нарушения метаболизма; в) биологические - вирусные заболевания, протозойные инвазии, изоиммунизация. Одной из главных причин пороков развития являются мутации. В организме они происходят постоянно (спонтанные мутации) под воздействием естественного фона радиации и процессов тканевого метаболизма. При дополнительном воздействии на организм ионизирующего излучения или химических мутагенов происходят индуцированные мутации. Мутации могут быть генными, хромосомными и геномными. С мутациями связано около 13% пороков. Хромосомные мутации - это изменения хромосом в виде транслокации, делеции, дупликации и инверсии. Геномные мутации - изменение числа хромосом или хромосомных наборов. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ Формирование пороков происходит преимущественно в период эмбрионального морфогенеза (3-10-я неделя беременности) в результате нарушения процессов размножения, миграции, дифференциации и гибели клеток. Эти процессы происходят на внутриклеточном, экстраклеточном, тканевом, межтканевом, органном и межорганном уровнях. Нарушением размножения клеток объясняют гипоплазию и аплазию органов. Нарушение их миграции лежит в основе гетеротопий. Задержка дифференциации клеток обусловливает незрелость или персистирование эмбриональных структур, а ее полная остановка - аплазию органа или его части. Нарушение физиологической гибели клеток, как и нарушение механизмов адгезии ("склеивание" и срастание эмбриональных структур), лежат в основе многих дизрафий (например, спинномозговых грыж). КЛАССИФИКАЦИЯ Выделяют несколько групп пороков. В зависимости от времени воздействия вредных факторов и объекта поражения выделяют следующие формы пороков развития. 1. Гаметопатии - патологические изменения в половых клетках, произошедшие до оплодотворения и приводящие к спонтанному прерыванию беременности, врожденным порокам развития, наследственным заболеваниям.. 2. Бластопатии - это повреждения зиготы в первые 2 недели после оплодотворения вызывающие гибель зародыша, внематочную беременность, пороки развития с нарушением формирования оси зародыша 3. Эмбриопатии - поражения зародыша 15-й день после оплодотворения до 75-й день проявляющиеся пороками развития отдельных органов и систем, прерыванием беременности. Большинство врожденных пороков образуется именно в этот период. Локализация дефекта также зависит от интенсивности повреждающего воздействия. 4. Фетопатии - общее название болезней плода, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов с 11-й недели внутриутробной жизни до начала родов. Роль пороков развития-формирование различных видов врожденных патологий : 1. Агенезия - полное врожденное отсутствие органа. 2. Аплазия - врожденное отсутствие органа или выраженное его недоразвитие. Отсутствие некоторых частей органа называется термином, включающим в себя греч. слово olygos ("малый") и название пораженного органа. Например, олигодактилия - отсутствие одного или нескольких пальцев. 3. Гипоплазия - недоразвитие органа, проявляющееся дефицитом относительной массы или размеров органа. 4. Гипотрофия - уменьшенная масса тела новорожденного или плода. 5. Гиперплазия (гипертрофия) - повышенная относительная масса (или размеры) органа за счет увеличения количества (гиперплазия) или объема (гипертрофия) клеток. 6. Макросомия (гигантизм) - увеличенные длина и масса тела. Термины "макросомия" и "микросомия" нередко применяются для обозначения соответствующих изменений отдельных органов. 7. Гетеротопия (дистопия) — наличие клеток или тканей одного органа в другом или в тех зонах того же органа, где их не должно быть в норме. 8. Гетероплазия - расстройство разграничения некоторых видов ткани. Гетероплазии следует дифференцировать от метаплазий - вторичного изменения разграничения тканей, которое связывают с хроническим воспалением. 9. Эктопия — расположение органа в необычном месте. Возможно увеличение числа органов или их частей, например удвоение матки, двойная дуга аорты. Удвоение и увеличение в числе того или иного органа или части его. 10. Атрезия - полное отсутствие канала или естественного отверстия. 11. Стеноз - сужение канала или отверстия. |