анатомия экзамен.Раздел Спланхнология. спланхнология +. Развитие полости рта связано с формированием лица зародыша и преобразованием жаберных дуг и карманов. Язык

Скачать 1.66 Mb. Скачать 1.66 Mb.

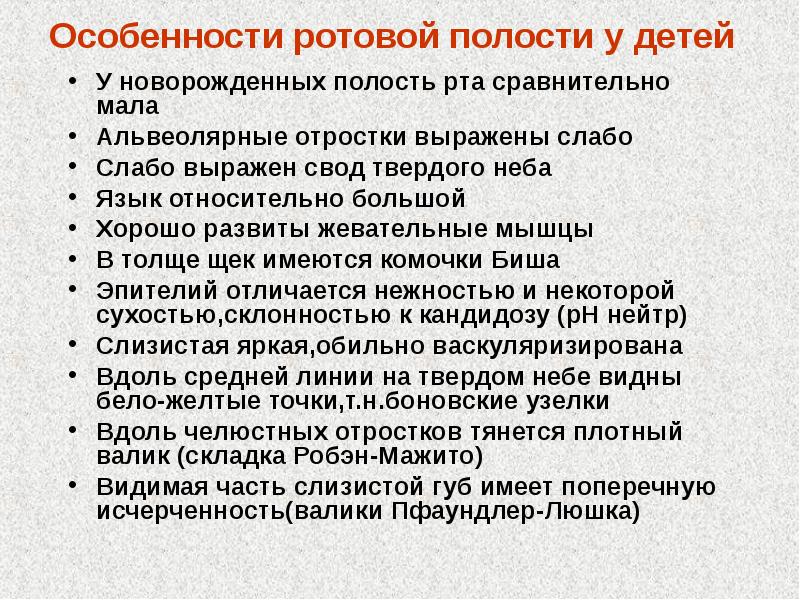

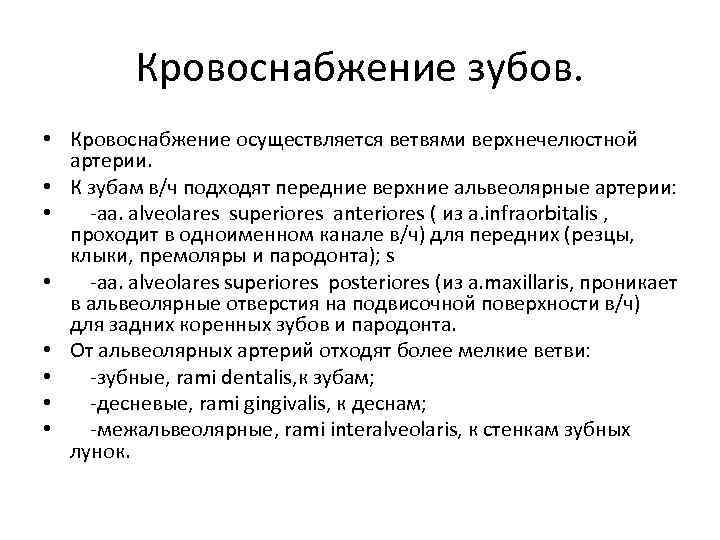

|

|

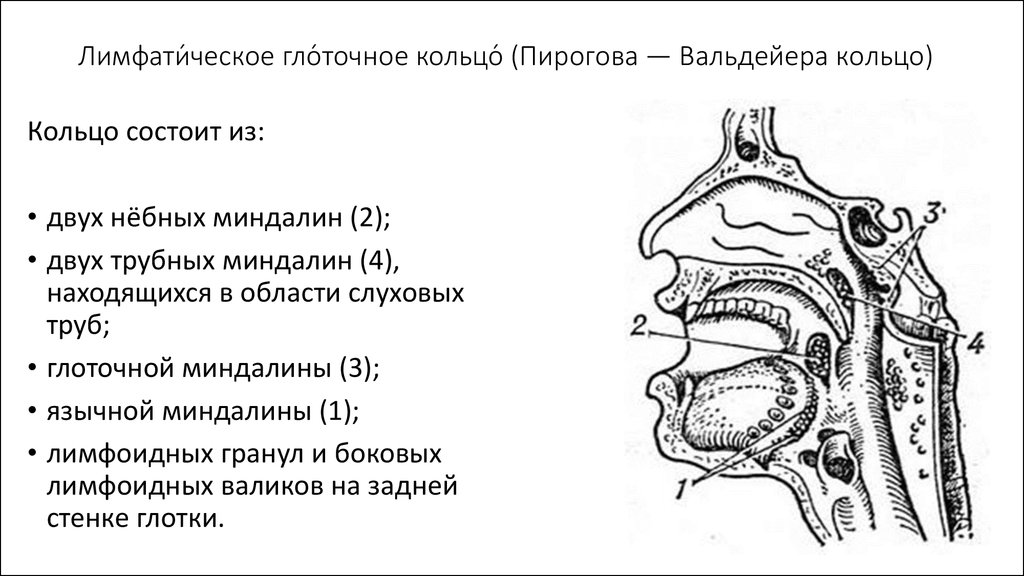

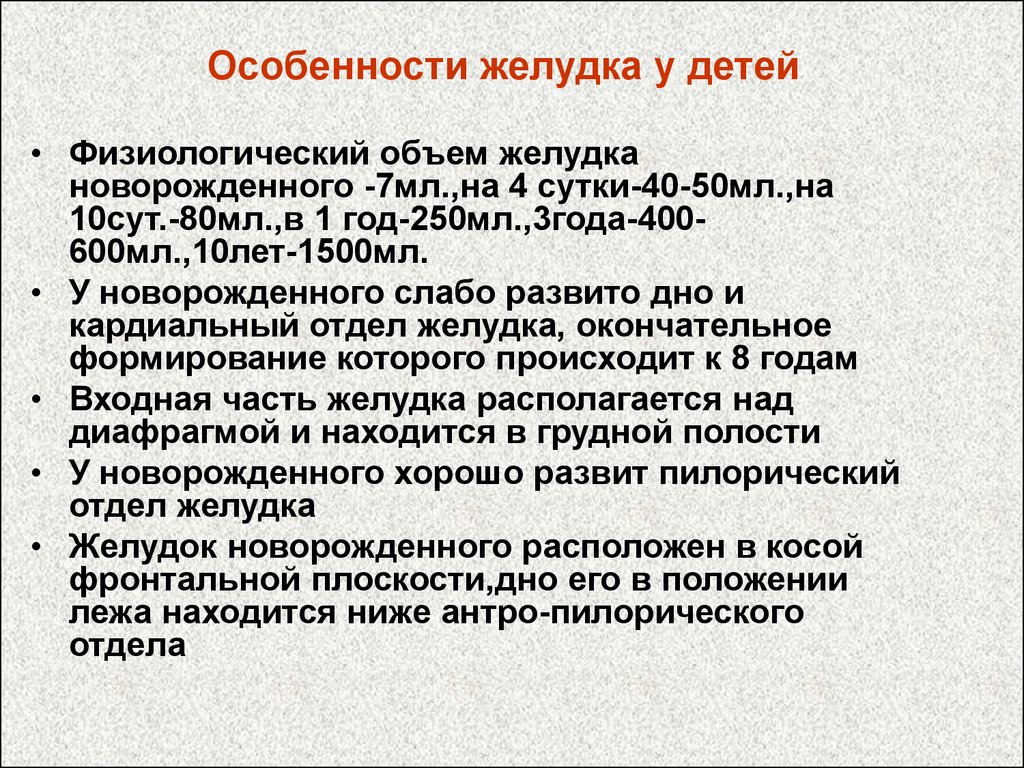

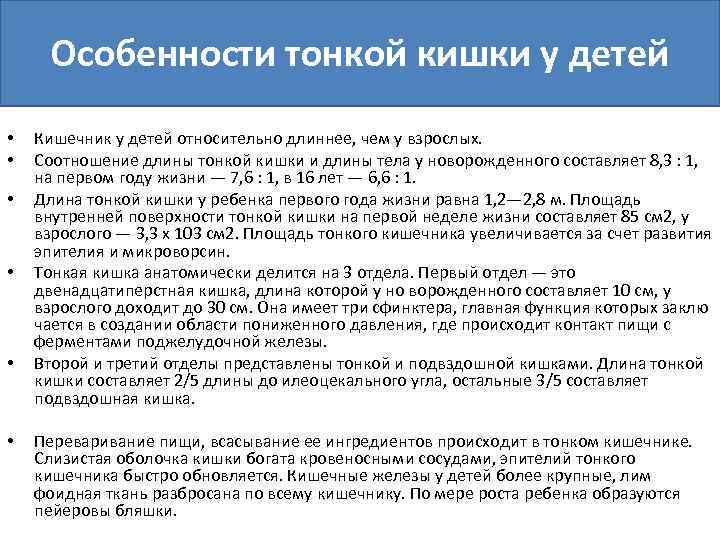

Пищевар 1 Первичная кишка развивается из зародыщевой, или кишечной, энтодермы, представляющей на ранних этапах развития «крышу» желточного пузырька. Развитие полости рта связано с формированием лица зародыша и преобразованием жаберных дуг и карманов. Язык образуется из парных и непарных закладок на вентральной стенке глотки в области первой и второй жаберных дуг. Зубы у зародыша человека развиваются из эктодермы, покрывающей края верхнечелюстных и нижнечелюстных отростков. У эмбриона в конце 1-го месяца развития туловищная кишка ниже диафрагмы прикреплена к передней и задней стенкам эмбриона дорсальной и вентральной брыжейками, которые формируются из спланхноплевры. Вентральная брыжейка рано исчезает и остается только на уровне закладки желудка и двенадцатиперстной кишки. Усиленный рост в длину кишечной трубки приводит к образованию кишечной петли, выпуклой стороной обращенной кпереди и книзу. Одновременно с ростом кишки и желудка происходит их поворот в брюшной полости. Происходит поворот желудка вправо таким образом, что его левая поверхность становится передней, а правая — задней. Вместе с поворотом желудка происходит изменение положения его дорсальной и вентральной брыжеек. Дорсальная брыжейка в результате поворота желудка из сагиттального положения переходит в поперечное. Усиленный ее рост приводит к усилению влево и книзу, постепенному выходу дорсальной брыжейки из-под большой кривизны желудка и образованию карманообразного выпячивания (большой сальник). Поджелудочная железа развивается из двух энтодермальных выпячиваний стенки первичной кишки – дорсального и вентрального 2 Полость рта, cavitasoris, расположенная в нижней части головы, является началом пищеварительной системы. Это пространство ограничено снизу мышцами верхней части шеи, которые образуют диафрагму (дно) рта, alatineoris; сверху находится небо; которое отделяет ротовую полость от носовой. С боков полость рта ограничивают щеки, спереди — губы, а сзади через широкое отверстие — зев, fauces, полость рта сообщается с глоткой. В полости рта располагаются зубы, язык, в нее открываются протоки больших и малых слюнных желез. Альвеолярные отростки челюстей и зубы делят ротовую полость на преддверие рта, vestibulumoris, и собственно полость рта, cavitasoris ргбрпа. Преддверие рта ограничено снаружи губами и щеками, а изнутри — деснами — слизистой оболочкой, покрывающей альвеолярные отростки верхней и альвеолярную часть нижней челюстей, и зубами. Кзади от преддверия рта расположена собственно полость рта. Преддверие и собственно полость рта сообщаются между собой через щель между верхними и нижними зубами. Вход в полость рта, точнее в ее преддверие, — ротовая щель, rimadris, ограничен губами. Верхняя губа и нижняя губа, labiumsuperiusetlabiuminferius, представляют собой кожно-мышечные складки. Основа губ образована волокнами круговой мышцы рта. Наружная поверхность губ покрыта кожей, внутренняя — слизистой оболочкой. На краю губ кожа переходит в слизистую оболочку (переходная зона, промежуточная часть). Слизистая оболочка губ в преддверии рта переходит на альвеолярные отростки и альвеолярную часть челюстей и образует по срединной линии хорошо выраженные складки — уздечку верхней губы и уздечку нижней губы, frenulumlablisuperiorisetfrenulumlabiiinferioris. Губы, верхняя и нижняя, ограничивая ротовую щель, с каждой стороны переходят одна в другую в углах рта посредством губной комиссуры — спайки губ, commissuralabiorum. Твёрдое нёбо, palatum durum, занимает передние две трети нёба; его основу образуют нёбные отростки верхнечелюстных костей и горизонтальные пластинки нёбных костей. По срединной линии на слизистой оболочке, покрывающей твердое небо, расположен шов неба, raphealati, от которого отходят в стороны 1—6 поперечных небных складок. Мягкое небо, palatummolle, составляет одну треть всего неба и расположено кзади от твердого неба. Образовано соединительнотканной пластинкой (небный апоневроз), прикрепляющийся к заднему краю горизонтальных пластинок небных костей, мышцами, которые вплетаются в эту пластинку, и слизистой оболочкой, покрывающей мягкое небо сверху и снизу. Передний отдел мягкого неба расположен горизонтально, а задний, свободно свисающий, образует небную занавеску, velumpalatinum. Задний отдел мягкого неба заканчивается свободным краем с небольшим закругленным отростком посередине — небным язычком, uvulaalatine. В состав мягкого неба входят следующие поперечно-полосатые мышцы: мышца, напрягающая небную занавеску, мышца, поднимающая небную занавеску, мышца язычка, небно-язычная мышца, и небно-глоточная мышца. Голова и шея снабжаются кровью в основном за счет общих сонных артерий. Общая сонная артерия сама, как правило, ветвей к отдельным органам не дает, но обычно в области сонного треугольника делится на две конечные ветви: внутреннюю и наружную сонные артерии. Наружная сонная артерия является основной и почти единственной артерией, участвующей в кровоснабжении органов полости рта. Она в свою очередь делится на две ветви: верхнечелюстную и поверхностную височную. От передней поверхности наружной сонной артерии также отходят язычная, лицевая и верхняя щитовидная артерии. Кровоснабжение зубов осуществляется ветвями верхнечелюстной артерии. К зубам верхней челюсти подходят передние и задние верхние альвеолярные артерии, от которых отходят более мелкие ветви к зубам, десне и стенкам лунок. К зубам нижней челюсти от верхнечелюстной артерии ответвляется нижняя альвеолярная артерия, идущая в нижнечелюстном канале, где она отдает зубные и межальвеолярные ветви. Зубные артерии входят в корневые каналы через верхушечные отверстия и ветвятся в пульпе зуба. Сопровождающие артерии одноименные вены осуществляют отток крови из зубов в крыловидное венозное сплетение. Органы полости рта получают двигательные, чувствительные, вкусовые и секреторные нервные волокна. Из 12 пар черепных нервов в иннервации органов полости рта и глотки участвуют тройничный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий и подъязычный нервы. Все пять нервов, иннервирующих стенки и органы полости рта, имеют ядра в стволе головного мозга. Эти ядра делятся на двигательные, чувствительные и вегетативные. Тройничный нерв по составу смешанный: содержит чувствительные и двигательные волокна. Он иннерви-рует жевательные мышцы, кожу лица и передней части мозгового отдела головы, а также слизистую оболочку и железы ротовой полости. Имеет три главные ветви — глазничный, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы. Двигательные волокна лицевого нерва (промежуточно-лицевого) иннервируют в основном мимическую мускулатуру и частично мышцы дна полости рта. Промежуточный нерв выходит из мозга самостоятельным стволом, содержит вегетативные и вкусовые волокна, присоединяется к лицевому нерву внутри пирамиды височной кости. Языкоглоточный нерв иннервирует слизистую оболочку задней трети языка, небных дужек, глотки, околоушную железу. В нем проходят также вкусовые волокна от задней трети языка. Блуждающий нерв принимает участие в иннервации мышц мягкого неба. Он образует соединительные ветви с языкоглоточным и лицевым нервом. Подъязычный нерв иннервирует только мышцы языка как собственные, так и вплетающиеся в него скелетные мышцы. Зубы иннервируются ветвями тройничного нерва и ветвями, отходящими от вегетативных узлов. Зубы верхней челюсти иннервируются верхними альвеолярными нервами: передние - передними ветвями, премоляры — средней ветвью, моляры — задними ветвями. Все ветви верхних альвеолярных нервов образуют верхнее зубное сплетение, от которого отходят верхние зубные ветви к зубам и верхние десневые ветви к деснам и стенкам зубных лунок. Зубы нижней челюсти иннервируются нижним альвеолярным нервом, ветви которого образуют нижнее зубное сплетение. Оно отдает нижние зубные ветви к зубам и нижние десневые ветви к деснам и стенкам лунок. Зубные нервы вместе с сосудами проходят через верхушечное отверстие в полость зуба, разветвляясь в тканях пульпы.  3 Все зубы имеют одинаковый план строения. Зуб состоит из коронки, шейки и корня. Коронка зуба, coronadentis, — наиболее массивный отдел зуба, выступающий над десной. На коронках всех зубов различают несколько сторон, или поверхностей. Язычная поверхность, faсeslingualis, обращена к языку; вестибулярная (лицевая) поверхность, facesvestibularis, — в преддверие рта; контактная поверхность — к соседнему, расположенному в данном ряду зубу. Контактных поверхностей две: медиальная (передняя) и дистальная (задняя). Поверхность смыкания (жевательная), facesocclusalis, является поверхностью соприкосновения верхнего и нижнего рядов при смыкании зубов. В зубной альвеоле находится корень зуба, radixdentis, конусовидный. Каждый зуб имеет от одного до трех корней. Корень заканчивается верхушкой корня зуба, apexradicisdentis, на которой находится маленькое отверстие верхушки корня зуба, foramenapicisdentis. Шейка зуба, cervixdentis, представляет собой небольшое сужение зуба между коронкой и корнем зуба. Шейку зуба охватывает слизистая оболочка десны. Внутри зуба находится небольшая полость зуба, cavitasdentis, которая образует полость коронки, cavitascorondlisfcoronae, и продолжается в корень зуба в виде канала корня зуба, canalisradicisdentis. Отверстие верхушки зуба ведет в этот канал. Через него внутрь зуба входят артерия, нервы, направляющиеся по корневому каналу к пульпе зуба, pulpadentis, заполняющей полость зуба, и выходит вена. Вещество зуба состоит из дентина, эмали и цемента. Дентин, dentinum, образует основную массу зуба, расположенную вокруг полости зуба и корневого канала. Коронка зуба снаружи покрыта эмалью, enamelum, а корень — цементом, сеmentum. В зубных альвеолах корни зубов плотно сращены с надкостницей альвеол. Первые зубы появляются у детей 5-7 мес, а в возрасте 2— 2'/2 лет их количество достигает 20. Это молочные зубы, dentesdecidui. У детей 5—7 лет молочные зубы начинают выпадать, и на их месте появляются постоянные зубы, dentespermanentes. У взрослого человека в норме в зубных альвеолах находится 32 зуба. Зубы человека расположены симметрично в виде двух зубных рядов — верхнего и нижнего. Верхний и нижний зубные ряды постоянных зубов представлены 16 зубами и находятся в зубных альвеолах соответственно верхней и нижней челюстей. С каждой стороны зубного ряда от срединной плоскости расположено по 8 зубов. От срединной плоскости кнаружи выделяют 2 резца, 1 клык, 2 малых и 3 больших коренных зуба. Полная зубная формула взрослого человека выглядит следующим образом: Полная зубная формула молочных зубов выглядит следующим образом: Иннервация зубов: см.вопр №3  4 Нитевидные и конусовидные сосочки, papillaefiliformesetpapillaeconicae, самые многочисленные, расположены по всей поверхности спинки языка кпереди от пограничной борозды. Грибовидные сосочки, papillaefungiformes, локализуются в основном на верхушке и по краям языка. В сосочках расположены вкусовые почки (луковицы), к которым подходят нервы, проводящие вкусовую чувствительность. Желобоватые сосочки (окруженные валом), papillaevallatae. В центре сосочка находится возвышение, несущее вкусовые почки (луковицы), а вокруг него располагается валик, отделенный от центральной части узкой бороздкой. Листовидные сосочки, papillaefoliatae, в виде плоских удлиненных пластинок располагаются на краях языка. Верхняя продольная мышца, т. longitudinalissuperior начинается в толще корня языка, а некоторыми пучками — от передней поверхности надгортанника, малых рогов подъязычной кости и заканчивается в области верхушки языка. Функция: укорачивает язык, поднимает его верхушку вверх. Нижняя продольная мышца, т. longitudinalisinferior начинается в области корня языка и заканчивается в его верхушке. Функция: укорачивает язык, опускает верхушку языка. Поперечная мышца языка, т. transversuslinguae, состоит из пучков, идущих поперечно от перегородки языка в обе стороны к его краям. Мышечные пучки заканчиваются в слизистой оболочке правого и левого краев языка. Функция: уменьшает поперечные размеры языка, приподнимает спинку языка. Вертикальная мышца языка, т. verticalislinguae, располагается преимущественно в боковых отделах языка между слизистой оболочкой спинки и нижней поверхностью языка. Функция: уплощает язык. Подбородочно-язычная мышца, т. genioglossus, начинается от подбородочной ости нижней челюсти. Ее волокна идут назад и вверх по бокам от перегородки языка и заканчиваются в толще языка. Функция: тянет язык вперед и вниз. Подъязычно-язычная мышца, т. hyoglossus, начинается от большого рога и тела подъязычной кости, идет вперед и вверх; заканчивается в боковых отделах языка. Функция: тянет язык назад и вниз. Шилоязычная мышца, т. styloglossus, берет начало от шиловидного отростка височной кости и шилоподъязычной связки, направляется вниз, вперед и медиально, входит в толщу языка сбоку. Функция: тянет язык назад и вверх; при одностороннем сокращении тянет язык в сторону. Сосуды и нервы языка. Кровь к языку поступает по язычной артерии (из наружной сонной артерии). Венозная кровь оттекает к одноименной вене, впадающей во внутреннюю яремную вену. Лимфатические сосуды от языка направляются к поднижне-челюстным, подбородочным и латеральным глубоким шейным лимфатическим узлам. Нервы языка происходят из различных источников. Двигательная иннервация мышц языка осуществляется подъязычным нервом (XII пара). Чувствительная иннервация слизистой оболочки выполняется окончаниями язычного нерва, языкоглоточного нерва (IX пара), гортанного нерва. Вкусовая иннервация осуществляется языкоглоточным нервом, лицевым нервом через посредство барабанной струны, волокна которой подходят в составе язычного нерва. Лимфатические узлы: Nodi lymphatici submandibulares – поднижнечелюстные лимфатические узлы. Nodi lymphatici cervicales laterales profundi - глубокие шейные(внутренние яремные), Nodus lumphaticus jugulodigastricus - яремно-двубрюшные узлы Nodus lymphaticus juguloomohyoideus – яремно – лопаточно – подъязычные узлы. Происхождение Слизистая оболочка языка и мышцы имеют различное происхождение. Зачаток слизистой оболочки возникает в начале 5-й недели внутриутробного развития на внутренней стороне нижнечелюстной дуги в виде латеральных языковых бугорков, ограничивающих по средней линии tuberculum impar (рис. 223). Позади tuberculum impar есть медиальное возвышение — скоба (copula); она соединяет III и IV жаберные дуги. Между I и II жаберными дугами образуется впячивание для образования щитовидной железы. На месте этого впячивания остается слепое отверстие, которое занимает положение между телом и корнем языка. Слизистая оболочка кончика и тела языка происходит из ткани I жаберной дуги, а корень языка — из II дуги. Мышцы языка возникают как парные мышечные закладки, врастающие в язык из мезенхимы дна глотки и связанные с XII черепно-мозговым нервом. 5 Поднижнечелюстная железа, glandulasubmandibularis, является сложной альвеолярно-трубчатой железой, выделяет секрет смешанного характера. Располагается в поднижнечелюстном треугольнике, покрыта тонкой капсулой. Снаружи к железе прилежат поверхностная пластинка шейной фасции и кожа. Медиальная поверхность железы прилежит к подъязычно-язычной и шилоязычной мышцам, вверху железа соприкасается с внутренней поверхностью тела нижней челюсти, нижняя ее часть выходит из-под нижнего края последней. Передняя часть железы в виде небольшого отростка ложится на задний край че-люстно-подъязычной мышцы. Здесь из железы выходит ее под-нижнечелюстной проток, ductussubmandibularis(вартонов проток), который направляется вперед, прилежит с медиальной стороны к подъязычной слюнной железе и открывается небольшим отверстием на подъязычном сосочке, рядом с уздечкой языка. С латеральной стороны к железе прилежат лицевые артерия и вена до их перегиба через нижний край нижней челюсти, а также поднижнечелюстные лимфатические узлы. Сосуды и нервы поднижнечелюстной железы. Железа получает артериальные ветви от лицевой артерии. Венозная кровь оттекает в одноименную вену. Лимфатические сосуды впадают в прилежащие поднижнечелюстные узлы. Иннервация: чувствительная — из язычного нерва, парасимпатическая — из лицевого нерва (VII пара) через барабанную струну и поднижнечелюстной узел, симпатическая — из сплетения вокруг наружной сонной артерии. Подъязычная железа, glandulasublingualis, небольших размеров, выделяет секрет слизистого типа. Располагается на верхней поверхности челюстно-подъязычной мышцы, непосредственно под слизистой оболочкой дна полости рта, которая образует здесь подъязычную складку. Латеральной стороной железа соприкасается с внутренней поверхностью нижней челюсти в области подъязычной ямки, а медиальной стороной прилежит к подбородочно-подъязычной, подъязычно-язычной и подбородочно-язычной мышцам. Большой подъязычный проток, ductussublingualismajor, открывается вместе с выводным протоком поднижнечелюстной железы (или самостоятельно) на подъязычном сосочке. Несколько малых подъязычных протоков, ductussublingualesminores, впадают в полость рта самостоятельно на поверхности слизистой оболочки вдоль подъязычной складки. Сосуды и нервы подъязычной железы. К железе подходят ветви подъязычной артерии (из язычной артерии) и подбородочной артерии (из лицевой артерии). Венозная кровь оттекает через одноименные вены. Лимфатические сосуды железы впадают в поднижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы. Иннервация: чувствительная — из язычного нерва, парасимпатическая — из лицевого нерва (VII пара) через барабанную струну и поднижнечелюстной узел, симпатическая — из сплетения вокруг наружной сонной артерии. 6 Околоушная железа, glandulaparotidea, является железой серозного типа. Это самая большая из слюнных желез, имеет неправильную форму. Она pac-положена под кожей кпереди и книзу от ушной раковины, на латеральной поверхности ветви нижней челюсти и заднего края жевательной мышцы. Фасция этой мышцы сращена с капсулой околоушной слюнной железы. Вверху железа почти доходит до скуловой дуги, внизу — до угла нижней челюсти, а сзади — до сосцевидного отростка височной кости и переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В глубине, позади нижней челюсти (в зачелюстной ямке), околоушная железа своей глубокой частью, parsprofunda, прилежит к шиловидному отростку и начинающимся от него мышцам: шилоподъязычной, шилоязычной, шилоглоточной. Сквозь железу проходят наружная сонная артерия, занижнечелюстная вена, лицевой и ушно-височный нервы, а в толще ее располагаются глубокие околоушные лимфатические узлы. Околоушная железа имеет мягкую консистенцию, хорошо выраженную дольчатость. Снаружи железа покрыта соединительной капсулой, пучки волокон которой отходят внутрь органа и отделяют дольки друг от друга. Выводной околоушный проток, ductusparotideus(стенонов проток), выходит из железы у ее переднего края, идет вперед на 1—2 см ниже скуловой дуги по наружной поверхности жевательной мышцы, затем, обогнув передний край этой мышцы, прободает щечную мышцу и открывается в преддверии рта на уровне второго верхнего большого коренного зуба. По своему строению околоушная железа является сложной альвеолярной железой. На поверхности жевательной мышцы рядом с околоушным протоком часто располагается добавочная околоушная железа, glandulaparotisaccessoria. Масса околоушной железы уменьшается в 30 лет составляет 23 г, в 60-70 лет – 19 г, в более пожилом возрасте – 15г. В околоушной железе к 80 годам, как в раннем детстве, обнаруживаются преимущественно слизистые клетки. В стенках протоков часто обнаруживаются проявления дегенерации и атрофии, сокращается содержание камбиальных элементов и снижается способность желез к регенерации. Слюнные железы у новорожденного развиты слабо. Особенно быстро они растут после 4 мес, в течение первых 2 лет. В дальнейшем железы увеличиваются в длину, протоки их становятся более ветвистыми. Проток околоушной слюнной железы расположен ниже, чем у взрослых, открывается на уровне первого коренного зуба. Сосуды и нервы околоушной железы. Артериальная кровь поступает по ветвям околоушной железы из поверхностной височной артерии. Венозная кровь оттекает в занижнечелюстную вену. Лимфатические сосуды железы впадают в поверхностные и глубокие околоушные лимфатические узлы. Иннервация: чувствительная — из ушно-височного нерва, парасимпатиче ская — постганглионарные волокна в составе ушно-височного нерва от ушного узла, симпатическая — из сплетения вокруг наружной сонной артерии и ее ветвей. 7 Глотка, pharynx, — непарный орган, расположенный в области головы и шеи. Вверху она прикрепляется к основанию черепа, сзади — к глоточному бугорку базилярной части затылочной кости, по бокам — к пирамидам височных костей (кпереди от наружного отверстия сонного канала), затем к медиальной пластинке крыловидного отростка. Между задней поверхностью глотки и пластинкой шейной фасции находится так называемое заглоточное пространство, spatiumretropharyngeum, в которой расположены заглоточные лимфатические узлы. В глотке выделяют три части соответственно органам, расположенным кпереди от нее: носовую, ротовую и гортанную. Носовая часть глотки, parsnasalispharyngis, находится на уровне хоан и составляет верхний отдел глотки, ротовая часть глотки, parsoralispharyngis, простирается от небной занавески до входа в гортань и находится на уровне зева (уровень III шейного позвонка). Гортанная часть глотки, parslaryngeapharyngis, является нижним отделом глотки и располагается от уровня входа в гортань до перехода глотки в пищевод. На внутренней поверхности глотки, у места перехода ее верхней стенки в заднюю, и в области свода находится небольшое возвышение, образованное скоплением в слизистой оболочке лимфоидной ткани, — глоточная (аденоидная) миндалина, tonsillapharyngealis. На боковых стенках глотки, позади хоан, на уровне заднего конца нижней носовой раковины, заметно воронкообразное глоточное отверстие слуховой трубы, ostiumpharyngeumtubaeauditivae. В слизистой оболочке вокруг глоточного отверстия слуховой трубы и в толще передней поверхности трубного валика располагается скопление лимфоидной ткани — трубная миндалина, tonsillatubaria. Таким образом, вход в полость глотки из носовой и ротовой полостей, а также начальная часть слуховой трубы окружены скоплениями лимфоидной ткани. Так, позади хоан находятся глоточная и трубные миндалины, у отверстия зева — небные и язычная миндалины. В целом этот комплекс из шести миндалин получил название лимфоидного кольца (кольцо Пирогова — Вальдейера). Стенка глотки образована слизистой оболочкой, tunicamucosa. В нижней части глотки эта пластинка имеет строение рыхлой подслизистой основы, telasubmucosa, а в верхних отделах — фиброзное строение и получила название глоточно-базилярной фасции, fasciapharyngobasilaris. Снаружи от подслизистой основы находится мышечная оболочка, tunicamuscularis, и соединительнотканная оболочка — адвентиция, adventitia. Мышцы глоткиобразуют сжиматели глотки — констрикторы (верхний, средний и нижний) и продольные мышцы подниматели глотки (шилоглоточная и трубно-глоточная мышцы). Сосуды и нервы глотки. В стенке глотки разветвляются восходящая глоточная артерия (из наружной сонной артерии), глоточные ветви (из щитошейного ствола — ветви подключичной артерии), глоточные ветви (из восходящей небной артерии— ветви лицевой артерии). Венозная кровь оттекает через глоточное сплетение, затем глоточные вены во внутреннюю яремную вену. Лимфатические сосуды глотки впадают в заглоточные и глубокие латеральные (внутренние яремные) лимфатические узлы. Иннервация глотки осуществляется ветвями языкоглоточного (IX пара) и блуждающего (X пара) нервов, а также через гортанно-глоточные ветви (из симпатического ствола), которые образуют в стенке глотки нервное сплетение.  8 Пищевод, esophagus, начинается в области шеи на уровне VI—VII шейного позвонка как продолжение глотки, затем проходит через грудную полость и заканчивается в брюшной полости впадением в желудок слева от X—XI грудного позвонка. У пищевода выделяют три части: шейную, грудную и брюшную. Шейная часть, parscervicalis располагается между трахеей спереди и позвоночным столбом сзади. Латерально от пищевода с каждой стороны находятся соответствующий возвратный гортанный нерв и общая сонная артерия. Грудная часть, parsthordcica, располагается сначала в верхнем, а затем в заднем средостении. В верхнем средостении до уровня IV грудного позвонка впереди пищевода находится трахея, в заднем средостении — перикард. Брюшная часть, parsabdominalis, пищевода длиной 1—3 см прилежит к задней поверхности левой доли печени. В трех местах пищевод имеет сужения. Первое из них находится на уровне VI—VII шейного позвонка, в том месте, где глотка переходит в пищевод; второе — на уровне IV—V грудного позвонка, где пищевод прилежит к задней поверхности левого бронха, и третье — на уровне прохождения пищевода через диафрагму. Наружная адвентициальная оболочка пищевода, tunicaadventitia, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Мышечная оболочка, tunicamuscularis, состоит из двух слоев: наружного продольного и внутреннего кругового. В верхней части пищевода мышечная оболочка образована поперечно-полосатыми (исчерченными) мышечными волокнами, которые в средней части постепенно заменяются гладкомышечными клетками, а в нижней части мышечная оболочка состоит только из гладкой мышечной ткани, продолжающейся в стенку желудка. Подслизистая основа, telasubmucosa, развита хорошо, что позволяет лежащей на ней слизистой оболочке собираться в продольные складки. Поэтому просвет пищевода на поперечном разрезе имеет звездчатую форму. Продольные складки слизистой оболочки расправляются при прохождении пищевой массы и способствуют увеличению просвета пищевода. Слизистая оболочка, tunicamucosa, относительно толстая, имеет хорошо выраженную мышечную пластинку. Со стороны просвета пищевод покрыт многослойным плоским эпителием. В толще слизистой оболочки и в подслизистой основе находятся слизистые железы пищевода, glandulaeesophageae, открывающиеся в просвет органа. В слизистой оболочке и подслизистой основе располагаются также одиночные лимфоидные узелки. Сосуды и нервы пищевода. К пищеводу подходят пищеводные ветви: в шейной части его — из нижней щитовидной артерии, в грудной части — из грудной части аорты, в брюшной части — из левой желудочной артерии. Венозная кровь оттекает по одноименным венам: из шейной части в нижнюю щитовидную вену, из грудной — в непарную и полунепарную вены, из брюшной — в левую желудочную вену. Лимфатические сосуды шейной части пищевода впадают в глубокие латеральные (яремные) лимфатические узлы, грудной части — в предпозвоночные, задние средостенные, а брюшной части — в левые желудочные. Часть лимфатических сосудов пищевода минует лимфатические узлы и впадает непосредственно в грудной проток. К пищеводу подходят пищеводные ветви от правого и левого блуждающих нервов (X пара), а также из грудного аортального симпатического сплетения. В результате в стенке пищевода образуется пищеводное сплетение, plexusesophageus. 9 Желудок, ventriculus, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Строение желудка. У желудка выделяют переднюю стенку, paries anterior, и заднюю стенку, paries posterior. По краям, где сходятся передняя и задняя стенки, образуются малая кривизна желудка, curvaturaventriculiminor, и более длинная большая кривизна желудка, curvaturaventriculimajor. В верхней части малой кривизны находится место впадения пищевода в желудок — кардиальное отверстие, ostiumcardiacum, а прилежащая к нему часть желудка называется кардиальной частью, parscardiaca. Слева от кардиальной части расположено куполообразное выпячивание, обращенное вверх и влево, которое является дном желудка, fundusventriculi. Правый, более узкий отдел желудка называется привратниковой (пилорической) частью, parspylorica. В ней выделяют широкую часть — привратниковую пещеру, antrumpyloricum, и более узкую — канал привратника, canalispyloricus, за которым следует двенадцатиперстная кишка. Средняя часть желудка, между его кардиальной частью и дном слева и пилорической частью справа, называется телом желудка, corpusventriculi. Стенка желудка имеет оболочки: Наружная серозная оболочка, tunicaserosa, тонкая подсерозная основа, telasubserosa, мышечная оболочка, tunicamuscularis (представлена тремя слоями: наружным продольным, средним круговым и внутренним слоем косых волокон), подслизистая основа, telasubmucosa, слизистая оболочка, tunicamucosa (образует многочисленные складки желудка, plicaegdstricae). Рентгеноанатомия желудка. С учетом пищеварительной и двигательной функций желудка в нем выделяют пищеварительный мешок, saccusdigestorius, который объединяет свод и тело желудка, и выводной канал, canalisegestorius, включающий привратниковую часть и привратник. У живого человека выделяют три основные формы и положения желудка, соответствующие трем типам телосложения. У людей брахиморфного типа телосложения желудок имеет форму рога (конуса), расположен почти поперечно. Для мезоморфного типа телосложения характерна форма рыболовного крючка. У людей долихоморфного типа телосложения желудок имеет форму чулка. Сосуды и нервы желудка. К желудку, к его малой кривизне, подходят левая желудочная артерия (из чревного ствола) и правая желудочная артерия (ветвь собственной печеночной артерии), к большой кривизне — правая желудочно-сальниковая артерия (ветвь гастродоуденальной артерии) и левая желудочно-сальниковая артерия, ко дну желудка — короткие желудочные артерии (ветви селезеночной артерии). Желудочные и желудоч-но-сальниковые артерии образуют вокруг желудка артериальное кольцо. Венозная кровь от стенок желудка оттекает по одноименным венам, сопровождающим артерии и впадающим в притоки воротной вены. Лимфатические сосуды от малой кривизны желудка направляются к правым и левым желудочным лимфатическим узлам, от верхних отделов желудка со стороны малой кривизны и от кардиальной части — к лимфатическим узлам лимфатического кольца кардии, от большой кривизны и нижних отделов желудка — к правым и левым желудочно-сальниковым узлам, а от пилорической части желудка — к пилорическим узлам (надпилорическим, подпилорическим, запилорическим). В иннервации желудка (образование желудочного сплетения — plexusgastricus) участвуют блуждающие (X пара) и симпатические нервы. Передний блуждающий ствол разветвляется в передней, а задний — в задней стенке желудка. Симпатические нервы подходят к желудку от чревного сплетения по артериям желудка. Желудок располагается в epigastrium; большая часть желудка (около 5/6) находится влево от срединной плоскости; большая кривизна желудка при его наполнении проецируется в regio umbilicalis. Своей длинной осью желудок направлен сверху вниз, слева направо и сзади наперед; при этом ostium cardiacum располагается слева от позвоночника позади хряща VII левого ребра, на расстоянии 2,5 — 3 см от края грудины; его проекция сзади соответствует XI грудному позвонку; оно значительно удалено от передней стенки живота. Свод желудка достигает нижнего края V ребра по lin. mamillaris sin. Привратник при пустом желудке лежит по средней линии или несколько вправо от нее против VIII правого реберного хряща, что соответствует уровню XII грудного или I поясничного позвонка. При наполненном состоянии желудок вверху соприкасается с нижней поверхностью левой доли печени и левым куполом диафрагмы, сзади — с верхним полюсом левой почки и надпочечником, с селезенкой, с передней поверхностью поджелудочной железы, далее внизу — с mesocolon и colon transversum, спереди — с брюшной стенкой между печенью справа и ребрами слева. Когда желудок пуст, он вследствие сокращения своих стенок уходит в глубину и освобождающееся пространство занимает поперечная ободочная кишка, так что она может лежать впереди желудка непосредственно под диафрагмой. Величина желудка сильно варьирует как индивидуально, так и в зависимости от его наполнения. При средней степени растяжения его длина около 21 — 25 см. Емкость желудка в значительной степени зависит от диетических привычек субъекта и может колебаться от одного до нескольких литров. Размеры желудка новорожденного очень невелики (длина равна 5 см).  10 Тонкая кишка, intestinumtenue,располагается в области чревья (средняя область живота), книзу от желудка и поперечной ободочной кишки, достигая входа в полость таза. Верхней границей тонкой кишки является привратник желудка, а нижней — илеоцекальный клапан у места ее впадения в слепую кишку. У тонкой кишки выделяют следующие отделы: двенадцатиперстную кишку, тощую кишку и подвздошную кишку. Тощая и подвздошная кишка в отличие от двенадцатиперстной имеют хорошо выраженную брыжейку и рассматриваются как брыжеечная часть тонкой кишки. Двенадцатиперстная кишка, duodenum, представляет собой начальный отдел тонкой кишки, расположенный на задней стенке брюшной полости. Начинается кишка от привратника и далее подковообразно огибает головку поджелудочной железы. В ней выделяют четыре части: верхнюю, нисходящую, горизонтальную и восходящую. Двенадцатиперстная кишка брыжейки не имеет, располагается забрюшинно. Брюшина прилежит к кишке спереди, кроме тех мест, где ее пересекает корень поперечной ободочной кишки (parsdescendens) и корень брыжейки тонкой кишки (parshorisontalis). Начальный отдел двенадцатиперстной кишки — ее ампула («луковица»), ampulla, покрыта брюшиной со всех сторон. Сосуды и нервы двенадцатиперстной кишки. К двенадцатиперстной кишке подходят верхние передние и задние панкреато-дуоденальные артерии (из гастродуоденальной артерии) и нижняя панкреатодуоденальная артерия (из верхней брыжеечной артерии), которые анастомозируют друг с другом и отдают к стенке кишки дуоденальные ветви. Одноименные вены впадают в воротную вену и ее притоки. Лимфатические сосуды кишки направляются к панкреатодуоденальным, брыжеечным (верхним), чревным и поясничным лимфатическим узлам. Иннервация двенадцатиперстной кишки осуществляется прямыми .ветвями блуждающих нервов и из желудочного, почечного и верхнего брыжеечного сплетений. Тощая кишка, jejunum, расположена непосредственно после двенадцатиперстной кишки, ее петли лежат в левой верхней части брюшной полости. Подвздошная кишка, ileum, являясь продолжением тощей кишки, занимает правую нижнюю часть брюшной полости и впадает в слепую кишку в области правой подвздошной .ямки. Тощая кишка и подвздошная кишка со всех сторон покрыты брюшиной (лежат интраперитонеально), которая образует наружную серозную оболочку, tunicaserosa, ее стенки, располагающуюся на тонкой субсерозной основе, telasubserosa. Под субсерозной основой лежит мышечная оболочка, tunicamusculdris, после которойследует подслизистая основа, telasubmucosa. Последняя оболочка -слизистая оболочка, tunicamucosa. Сосуды и нервы тощей и подвздошной кишки. К кишке подходят 15—20 тонкокишечных артерий (ветви верхней брыжеечной артерии). Венозная кровь оттекает по одноименным венам в воротную вену. Лимфатические сосуды впадают в брыжеечные (верхние) лимфатические узлы, от конечного отдела подвздошной кишки — в подвздошно-ободочные узлы. Иннервация стенки тонкой кишки осуществляется ветвями блуждающих нервов и верхнего брыжеечного сплетения (симпатические нервы).  Двенадцатиперстная кишка, duodenum, представляет собой начальный отдел тонкой кишки, расположенный на задней стенке брюшной полости. Начинается кишка от привратника и далее подковообразно огибает головку поджелудочной железы. В ней выделяют четыре части: верхнюю, нисходящую, горизонтальную и восходящую. Верхняя часть, parssuperior, начинается от привратника желудка и образует верхний изгиб двенадцатиперстной кишки, flexuraduodenisuperior, переходя в нисходящую часть. Нисходящая часть, parsdescendens, начинается от верхнего изгиба двенадцатиперстной кишки и образует нижний изгиб двенадцатиперстной кишки, flexuraduodeniinferior. Горизонтальная часть, parshorizontalis, начинается от нижнего изгиба двенадцатиперстной кишки и продолжается в восходящую часть. Восходящая часть, parsascendens, заканчивается двенадцатиперстно-тощий изгибом, flexuraduodenojejundlis. Изгиб фиксирован к диафрагме при помощи мышцы, подвешивающей двенадцатиперстную кишку, т. suspensoriusduodeni. Двенадцатиперстная кишка брыжейки не имеет, располагается забрюшинно. Брюшина прилежит к кишке спереди, кроме тех мест, где ее пересекает корень поперечной ободочной кишки (parsdescendens) и корень брыжейки тонкой кишки (parshori-sontalis). Начальный отдел двенадцатиперстной кишки — ее ампула («луковица»), ampulla, покрыта брюшиной со всех сторон. На внутренней поверхности стенки двенадцатиперстной кишки видны круговые складки, plicaecirculdres. Также есть продольная складка двенадцатиперстной кишки, plicalongitudinalisduodeni, котораянаходится на медиальной стенке нисходящей части. В нижней части складки имеется большой сосочек двенадцатиперстной кишки, papilladuodenimajor. Кверху от большого сосочка расположен малый сосочек двенадцатиперстной кишки, papilladuodeniminor. В просвет двенадцатиперстной кишки открываются дуоденальные железы, glandulaeduodenales. Они располагаются в подслизистой основе стенки кишки. Сосуды и нервы двенадцатиперстной кишки. К двенадцатиперстной кишке подходят верхние передние и задние панкреато-дуоденальные артерии (из гастродуоденальной артерии) и нижняя панкреатодуоденальная артерия (из верхней брыжеечной артерии), которые анастомозируют друг с другом и отдают к стенке кишки дуоденальные ветви. Одноименные вены впадают в воротную вену и ее притоки. Лимфатические сосуды кишки направляются к панкреатодуоденальным, брыжеечным (верхним), чревным и поясничным лимфатическим узлам. Иннервация двенадцатиперстной кишки осуществляется прямыми .ветвями блуждающих нервов и из желудочного, почечного и верхнего брыжеечного сплетений. Двенадцатиперстная кишка у новорожденных чаще бывает кольцевиднойформы и реже– U-образной. У детей первыхлет жизни верхний и нижнийизгибы двенадцатиперстной кишки почти полностью отсутствуют. Верхняя горизонтальная часть кишки у новорожденных находится выше обычного уровня, и лишь к7-9 годам опускает- ся к телуI поясничного позвонка. Связки между двенадцати- перстной кишкой и соседними органами у маленьких детей оченьнежны, а почтиполное отсутствие жировой клетчатки в забрюшинном пространстве создаетвозможность значительной подвижности этого отдела кишечника и образования дополни- тельных перегибов. 12 Толстая кишка, intestinumcrassum, следует за тонкой кишкой и является конечным отделом пищеварительной системы. В толстой кишке выделяют слепую кишку с червеобразным отростком, восходящую ободочную кишку, поперечную ободочную кишку, нисходящую ободочную кишку, сигмовидную ободочную кишку и прямую кишку, заканчивающуюся задним проходом. Восходящая ободочная кишка начинается от слепой в правой подвздошной ямке, располагается по правому краю задней брюшной стенки, направляясь снизу вверх до висцеральной поверхности печени, где, образуя правый изгиб, переходит в поперечную ободочную кишку. Длина восходящей ободочной кишки колеблется в пределах 12—30 см, чаще составляя ок. 20 см. Она проецируется на правую боковую область передней брюшной стенки, а ее правый изгиб — на конец X ребра или на L2-3. Сзади восходящая ободочная кишка прилежит к подвздошной, квадратной мышце поясницы и поперечной мышце живота, к медиальной части правой почки, иногда к правому надпочечнику, сверху (правый изгиб) — к правой доле печени, к желчному пузырю, спереди — к петлям тонкой кишки. Поперечная ободочная кишка располагается поперечно, образуя выпуклую книзу и кпереди пологую дугу. Слева она переходит в нисходящую ободочную кишку, образуя левый изгиб, который лежит несколько выше, чем правый. Длина поперечной ободочной кишки от 25 до 68 см, в среднем 50 см. Брыжейка ее обладает большой подвижностью, может занимать высокое положение, при к-ром средняя часть кишки проецируется выше пупка, и низкое — при к-ром петля кишки достигает малого таза. Чаще высокое положение кишки отмечается у молодых людей, низкое — у стариков. В среднем положении верхний край кишки соответствует линии, соединяющей концы правого X реберного хряща с концом IX левого ребра. У женщин кишка располагается ниже, чем у мужчин. Поперечная ободочная кишка прилежит сверху к печени, желчному пузырю, большой кривизне желудка, нижнему краю селезенки, снизу — к петлям тонкой кишки, спереди — к большому сальнику и передней брюшной стенке, сзади — к правой почке, двенадцатиперстной кишке, к поджелудочной железе, левой почке и петлям тонкой кишки. Нисходящая ободочная кишка — самая узкая и короткая (от 9 до 25 см, чаще 9—12 см); она является продолжением поперечной ободочной кишки ниже левого изгиба и идет по задней брюшной стенке до подвздошного гребня, на уровне к-рого переходит в сигмовидную ободочную кишку. Проецируется на левую боковую область передней брюшной стенки, чаще от уровня L1 (реже Th12 или L2-3) до L5 — S1. Спереди и справа к кишке прилежат петли тонкой кишки, сзади — левая почка, поперечная мышца поясницы и подвздошная мышца. Сигмовидная ободочная кишка — самая длинная часть ободочной кишки, простирается от подвздошного гребня до S3, на уровне к-рого она переходит в прямую кишку. Она имеет две петли: верхнюю, ок. 15 см, расположенную в левой подвздошной ямке (colon iliacum), и нижнюю, более длинную, лежащую в малом тазу (colon pelvinum). Общая длина сигмовидной ободочной кишки варьирует в пределах 17—72 см, средняя длина 54 см. Имеет брыжейку (высота ее 2—18 см, в среднем 8 см). Проецируется сигмовидная ободочная кишка на переднюю брюшную стенку в пределах левой боковой, левой паховой и частично лобковой области. Спереди кишка прилежит к передней брюшной стенке, выше и справа от нее находятся петли тонкой кишки, внизу мочевой пузырь, матка (у женщин) и прямая кишка. Слепая кишка, caecum, расположена в правой подвздошной ямке. Задней поверхностью слепая кишка лежит на подвздошной и большой поясничной мышцах, а передняя ее поверхность прилежит к передней брюшной стенке. Брюшиной слепая кишка покрыта со всех сторон (интраперитонеальное положение), однако брыжейки не имеет. Восходящая ободочная кишка, colonascendens, располагается в правом отделе живота и проецируется в правой боковой области. Сзади она прилежит к квадратной мышце поясницы и поперечной мышце живота, к передней поверхности правой почки, медиально — к большой поясничной мышце, спереди — к передней брюшной стенке, медиально соприкасается с петлями подвздошной кишки, латерально — с правой стенкой брюшной полости. Брюшиной восходящая ободочная кишка покрыта спереди и с боков (расположена мезоперитонеально). Поперечная ободочная кишка, colontransversum, простирается от правого изгиба ободочной кишки до левого изгиба ободочной кишки, flexuracolislnistra. Поперечная ободочная кишка покрыта брюшиной со всех сторон (располагается интраперитонеально), имеет брыжейку, с помощью которой прикрепляется к задней стенке брюшной полости. Нисходящая ободочная кишка, colondescendens, располагается в левом отделе брюшной полости. Задней поверхностью она прилежит к квадратной мышце поясницы, нижнему полюсу левой почки и к подвздошной мышце в левой подвздошной ямке. Передняя поверхность нисходящей ободочной кишки соприкасается с передней брюшной стенкой, справа от нее находятся петли тощей кишки, слева — левая брюшная стенка. Брюшина покрывает нисходящую кишку спереди и с боков (мезоперитонеальное положение). Сигмовидная ободочная кишка, colonsigmoideum, расположена в левой подвздошной ямке, покрыта брюшиной со всех сторон (расположена интраперитоне-ально), имеет брыжейку, которая прикрепляется к задней брюшной стенке. Строение стенки ободочной кишки. Кнутри от серозной оболочки и подсерозной основы располагается мышечная оболочка. Подслизистая основа и слизистая оболочка развиты хорошо. Сосуды и нервы ободочной кишки. К ободочной кишке подходят ветви верхней брыжеечной артерии: к слепой кишке и червеобразному отростку — подвздошно-ободочная артерия с ее ветвями; к восходящей ободочной кишке — правая ободочная артерия; к поперечной ободочной кишке — средняя ободочная артерия. Ветви нижней брыжеечной артерии направляются к нисходящей ободочной кишке и к сигмовидной ободочной кишке. Венозная кровь оттекает по одноименным венам в верхнюю и нижнюю брыжеечные вены. Лимфатические сосуды направляются к подвздошно-ободочным, предслепокишечным, заслепокишечным, аппендикулярным лимфатическим узлам. Ободочная кишка получает ветви от блуждающих нервов и симпатические нервы из верхнего и нижнего брыжеечных сплетений. Прямая кишка, rectum, расположена в полости малого таза. Строение стенки прямой кишки. Наружной оболочкой прямой кишки в ее верхнем отделе является брюшина, которая покрывает этот участок прямой кишки со всех сторон (интраперитонеальное положение). В средней части прямая кишка покрыта брюшиной с трех сторон (мезоперитонеальное положение), а в нижней трети кишка брюшиной не покрыта (лежит экстраперитонеально) и ее наружная оболочка представлена адвентицией. Далее простираентся мышечный слой и слизистая основа. Сосуды и нервы прямой кишки. В стенках прямой кишки разветвляются верхняя прямокишечная артерия и парные средняя и нижняя прямокишечные артерии. Венозная кровь оттекает через верхнюю прямокишечную вену в систему воротной вены и через средние и нижние прямокишечные вены — в систему нижней полой вены. Лимфатические сосуды прямой кишки направляются к внутренним подвздошным, подаортальным и верхним прямокишечным лимфатическим узлам. Иннервация прямой кишки осуществляется тазовыми внутренностными нервами (парасимпатическая) и симпатическими нервами из нижнего брыжеечного сплетения (верхнее прямокишечное сплетение), а также из верхнего и нижнего подчревных сплетений. Рентгеноанатомия прямой кишки. При наполнении прямой кишки рентгеноконтрастной массой (через задний проход) определяются ее форма, размеры и изгибы, прослеживается рельеф слизистой оболочки. 13 Слепая кишка, caecum, расположена в правой подвздошной ямке и представляет собой начальную расширенную часть толстой кишки ниже места впадения подвздошной кишки в толстую. Задней поверхностью слепая кишка лежит на подвздошной и большой поясничной мышцах, а передняя ее поверхность прилежит к передней брюшной стенке. Брюшиной слепая кишка покрыта со всех сторон (интраперитонеальное положение), однако брыжейки не имеет. На заднемедиальной поверхности кишки внизу сходятся в одной точке ленты ободочной кишки. В этом месте отходит червеобразный отросток (аппендикс), appendixvertniformis. Червеобразный отросток покрыт брюшиной со всех сторон (расположен интраперитонеально) и имеет брыжейку. Реже основание червеобразного отростка проецируется на переднюю брюшную стенку на границе между наружной и средней третями линии, соединяющей правую верхнюю переднюю подвздошную ость и пупок. Чаще основание червеобразного отростка проецируется на границе между наружной и средней третями линии, соединяющей правую и левую верхние передние подвздошные ости. В основном червеобразный отросток расположен в правой подвздошной ямке, но может находиться выше или ниже. Направление червеобразного отростка может быть нисходящим, латеральным или восходящим. При восходящем положении червеобразный отросток нередко располагается позади слепой кишки. Переходом подвздошной кишки в слепую является илеоцекальное отверстие, ostiumileocaecale, ограниченное сверху и снизу двумя складками, образующими илеоцекальный клапан, vulvaileocaecalis. Спереди и сзади складки клапана сходятся и образуют уздечку илеоцекального клапана, frenulumvalvaeileocaecalisj. Несколько ниже илеоцекального клапана на внутренней поверхности слепой кишки имеется отверстие червеобразного отростка (аппендикса), ostiumappendicisvermiformis. Сосуды и нервы ободочной кишки. К слепой кишке и червеобразному отростку подходят ветви верхней брыжеечной артерии, а именно подвздошно-ободочная артерия с ее ветвями. 14 Прямая кишка, rectum, является конечной частью толстой кишки и расположена в полости малого таза. Прямая кишка образует два изгиба в сагиттальной плоскости. Первый — крестцовый изгиб, flexurasacrdlis, соответствует вогнутости крестца; второй — промежностный изгиб, flexuraperinedlis, расположен в области промежности. |