ответы на молочку (копия). Вопросы к зачету Роль отечественных ученых и практиков в развитии молочного дела. Николай Николаевич Муравьев 17681840

Скачать 194.21 Kb. Скачать 194.21 Kb.

|

|

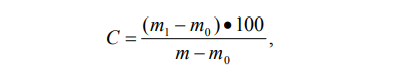

Вопросы к зачету Роль отечественных ученых и практиков в развитии молочного дела. Николай Николаевич Муравьев (1768-1840), основатель московского общества сельского хозяйства, впервые начал заниматься молочным делом в России. В 1807 году под Москвой организовал скотный двор и молочную. Павел Антонович Ильенков (1819-1874) впервые в нашей стране изучил химический состав молока коров. Результаты исследований обобщил в труде «О химическом процессе приготовления сыров». Николай Васильевич Верещагин (1839-1907) был активным организатором молочного дела в нашей стране. Под его руководством в 1871 г. в селе Едимоново Тверской губернии была открыта первая в России школа молочного хозяйства, которая функционировала 25 лет. -В 1911 г. по инициативе Верещагина около Вологды был создан молочно-хозяйственный институт с опытной станцией. В настоящее время это Вологодская молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина. -В 1883 г. создал при Едимоновской молочной школе первую в России лабораторию по исследованию состава молока, положившую начало всем существующим ныне отраслевым научно-исследовательским институтам. Аветис Айрапетович Калантар (1859-1937), признанный специалист молочного дела в России, Швеции, Дании, посвятил более 50 лет своей жизни развитию российского молочного хозяйства. -По всей стране он открывал молочно-хозяйственные школы для подготовки специалистов. -В 1903 г. выпустил учебное пособие «Общедоступное руководство по молочному хозяйству», которое выдержало 9 изданий. -В 1912 г. по его предложению была создана кафедра молочного дела и молочно-испытательная лаборатория при сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Александр Васильевич Чичкин (1862-1949) -предприниматель молочного дела. В 1910г. построил первый городской молочный завод в России. Прежде чем, начать строительство, Чичкин отправил своего помощника профессора А.А. Попова на лучшие молочные заводы Европы. Построенный по проекту профессора Попова молочный завод выгодно отличался от всех молочных заводов Европы не только своей технической оснащенностью и чистотой. Он перерабатывал 100-150 т молока в сутки. Георгий Сергеевич Инихов (1886-1969) заведовал кафедрой биохимии молока в Московском мясо-молочном институте. Исследования Инихова и его учеников легли в основу биохимии молока и молочных продуктов. Сергей Александрович Королев (1874-1932) – основоположник отечественной микробиологии молока и молочных продуктов. Создал первую школу микробиологов молочной промышленности. -Им сделаны крупные научные открытия в области микробиологии молочного дела. -Его труд «Основы технической микробиологии молочного дела» до сих пор служит настольной книгой для микробиологов молочной промышленности. Януш Станиславович Зайковский (1887-1952) - внес большой вклад в развитие химии и физики молока. Написал работы по изучению состава, физико-химических свойств молока, механизма сычужного свертывания, разработке теории маслообразования. «Химия и физика молока и молочных продуктов». Роль зоотехника в производстве высококачественного молока. Повышение качества молочной продукции во многом зависит от уровня профессиональной подготовки зоотехника. Поэтому на молочных фермах и комплексах организуют обучение рабочих, и прежде всего операторов машинного доения, приемам производства высокосортной продукции. Основные обязанности зоотехника на молочном производстве: Зоотехник должен уметь составлять сбалансированный рацион. Обязан следить за полноценным кормлением животных. Работа зоотехника осуществляется вместе с механизатором по кормлению. Зоотехник обязан следить за правильным и своевременным доением коров. Работа осуществляется вместе с операторами машинного доения Планирование – одна из главных обязанностей зоотехника. Исходя из ежемесячных контрольных доек, составляется месячный план производства молока. В конце года составляется план осеменения коров на год. Племенная работа – обязательная ежегодная бонитировка скота, на основе которой производится выбраковка скота, а также закрепление семени быков-производителей за маточным поголовьем и молодняком. Эти занимается зоотехник-селекционер, который на прямую подчиняется главному зоотехнику. Отчетность и первичная документация. Каждое передвижение скота, каждое событие, связанное с животным (осеменение, отел, запуск и т.д.) отражается зоотехником в документах. Чтобы вести документацию по животному необходимо вовремя поставить его на учет- своевременное мечение (биркование). Контроль над содержанием коров – микроклимат, прогулки, наличие подстилки, освещение, также осуществляется зоотехником. Пути повышения качества молока. Повышению качества молока способствуют действенные системы управления качеством, соответствующие условия кормления и содержания животных, качественное ветеринарное обслуживание дойного стада, четкое соблюдение технологии получения молока на ферме, надлежащие условия транспортировки продукции. При этом считается, что в основе стимулирования производства продукции высокого качества лежит дифференциация закупочных цен на молоко в зависимости от качества поставляемого сырья. Важнейшим показателем качества молока, определяющим возможность использования на пищевые цели, сортность молока и технологическую пригодность для производства ряда молочных продуктов, является содержание в нем соматических клеток. При большом количестве соматических клеток нарушается химический состав молока, его физические и биологические свойства. Все это ведет к снижению экономической эффективности производства молока и его переработки. Приоритетными направлениями повышения эффективности молочного скотоводства являются: -улучшение селекционно-племенной работы и интенсификация воспроизводства стада; -рациональная организация кормовой базы и полноценное кормление молочного скота; -внедрение прогрессивных технологий в молочном скотоводстве Химический состав коровьего молока. Молочный жир – источник энергии, энергетическая ценность 1 г его равна 37,681 кДж (9 ккал). Количество молочного жира в коровьем молоке колеблется от 3 до 5%. Биологическая ценность молочного жира определяется, в первую очередь, наличием в нём полиненасыщенных жирных кислот семейств омега-6 и омега-3. Присутствие в молочном жире значительных количеств фосфолипидов и витаминов (А, D, Е) повышает его биологическую ценность. Белки молока являются наиболее значимой составляющей его химического состава как с точки зрения биологической ценности, так и с позиций технологии переработки. В коровьем молоке среднего состава содержится 3,3% белков, в т.ч. казеинов – 2,7 (2,3–2,9), α-лактальбуминов – 0,5% и β-лактоглобулинов – 0,1%. Наибольшее практическое значение имеет казеин, на использовании которого основано производство сыров и творожных изделий. Небелковые азотсодержащие соединения представляют собой промежуточные и конечные продукты обмена веществ, которые попадают в молоко напрямую через систему кровообращения или из тканей молочных желез животного. Содержание их в секрете соответствует примерно 2–6% общего количества азота, определяемого по Кьельдалю. Их концентрация зависит от стадии лактации, породы животных и кормов. К фракции небелкового азота молока относятся свободные аминокислоты, пептиды, мочевина, креатин, креатинин, аммиак, оротовая, мочевая и гиппуровая кислоты. Молочный сахар (лактоза) представляет собой дисахарид, состоящий из D-глюкозы и D-галактозы, является источником энергии для организма, входит в состав клеток и витаминов, участвует в синтезе белков и жиров. Вода, содержащаяся в молоке в количестве 87–89%, является его доминирующей составной частью. Все составляющие части молока диспергированы или растворены в воде и равномерно распределены в ней. Она стабилизирует диспергированное состояние структурных элементов молока, особенно молочных белков. Как среда она способствует химическим реакциям и принимает участие в гидролитических реакциях. Сухой молочный остаток – все составные части молока, которые остаются после удаления из него влаги. В среднем в молоке коровы массовая доля сухого вещества – 12,5%. Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – составные части молока за исключением жира и воды. Это показатель натуральности и полезности молока, в среднем он составляет 8,5% (колеблется от 6,6 до 10,3 %). Так как наиболее изменчивой частью сухого остатка является жир, поэтому в практике чаще пользуются показателем СОМО. Сухое вещество молока. СОМО. Способы определения Методы расчета. Наиболее ценной частью молока является сухое вещество (сухой остаток). При производстве молочной продукции стремятся к максимальному его сохранению. Сухой молочный остаток – все составные части молока, которые остаются после удаления из него влаги. В среднем в молоке коровы массовая доля сухого вещества – 12,5%. В него входят все составные части молока, за исключением воды и веществ, улетучивающихся при высушивании. Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – составные части молока за исключением жира и воды. Это показатель натуральности и полезности молока, в среднем он составляет 8,5% (колеблется от 6,6 до 10,3 %). Так как наиболее изменчивой частью сухого остатка является жир, поэтому в практике чаще пользуются показателем СОМО. Сущность метода определения массовой доли влаги и сухого вещества в молоке заключается в высушивании навески исследуемого продукта при постоянной температуре. Стеклянную бюксу с 20–30 г хорошо промытого и прокаленного песка и со стеклянной палочкой, не выступающей за края бюксы, помещают в сушильный шкаф и выдерживают при 102 ±2°C в течение 40 мин. После этого бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин. и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. В эту же бюксу пипеткой вносят 3 мл молока, закрывают крышкой и взвешивают. Содержимое перемешивают стеклянной палочкой. Открытую бюксу нагревают на водяной бане при частичном перемешивании содержимого до получения рассыпающейся массы. Открытую бюксу и крышку помещают в сушильный шкаф с температурой 102±2°C. По истечении 2 ч. бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин., взвешивают. Взвешивание производят после высушивания в течение 1 ч. до тех пор, пока разность между двумя последовательными взвешиваниями будет равна или менее 0,001 г. Содержание сухого вещества С, %, рассчитывают по формуле:  где m0 – масса стаканчика с марлей и крышкой, г; m – масса стаканчика с марлей, крышкой и навеской молока до высушивания, г; m1 – масса стаканчика с марлей, крышкой и навеской молока после высушивания, г. Факторы, влияющие на состав и свойства жира в молоке. На состав и свойства молока влияют индивидуальные особенности коров, порода, стадия лактации, возраст, состояние здоровья, продолжительность сухостойного периода, линька, течка, сезон года, смена погоды, качество кормов и уровень кормления, условия содержания, моцион, способ и частота доения, полнота выдаивания, массаж вымени, квалификация операторов. МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫШЕ. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НАДО БОЛЬШЕ – ПОЯСНЮ: Индивидуальные особенности коров. В одном и том же стаде, в одной и той же породе при одинаковых условиях кормления и содержания молоко от различных животных существенно отличается по составу. Есть коровы, молоко которых характеризуется высоким содержанием белка и жира. Содержание жира в молоке коров может колебаться от 2,5 до 4,5 %, белка – от 2,6 до 3,7 %, кислотность – от 13 до 27 °Т. Порода. Наиболее высокое содержание белка и жира в молоке отмечено у коров джерсейской породы – соответственно 3,8–4,1 и 5–6 %, наиболее низкое – у черно-пестрого скота Беларуси – 3,1–3,3 и 3,5–3,7 %. Стадия лактации. Количество белка в молоке в течение лактации у одних коров не изменяется, у других – возрастает. Содержание жира к 6-му месяцу лактации постепенно снижается, а затем повышается. В последние дни лактации значительно возрастает содержание жира и белка в молоке, но понижается уровень лактозы и кислотность. Возраст коров. С возрастом коров жирность молока изменяется не слишком резко. Считают, что до четвертого отела содержание жира и белка в молоке повышается, а затем в связи с уменьшением интенсивности обменных процессов жирообразования их синтез снижается. Состояние здоровья. Нарушение физиологических функций организма коровы отражается на составе и свойствах молока. При любых формах маститов снижается уровень молочного сахара, жира (до 2,2 %), казеина, кальция, но возрастает содержание сывороточных белков. Суточные изменения. Содержание жира в молоке не обладает большой стабильностью. Часто в молоке одной и той же коровы изо дня в день наблюдаются значительные колебания процента жира. Изменение жира на 0,5 % в течение одного дня – обычное явление. Линька. В период линьки значительная часть питательных веществ затрачивается на рост волосяного покрова, в молоке снижается содержание жира на 0,1–0,4 %, белка – на 0,2–0,3 %. Технология доения.Молоко из вымени необходимо выдаивать полностью, так как в первых порциях надоенного молока содержится очень мало жира (менее 1 %), затем процент жира увеличивается и в последних порциях достигает максимальной величины (8–10 %), а количество белка снижается. Крупных жировых шариков в последних порциях секрета в 2 раза больше, чем в первых. Систематический массаж вымени позволяет увеличить содержание жира в молоке. Механическое воздействие. При использовании высокопроизводительного оборудования на фермах молоко подвергается достаточно сильным механическим воздействиям (перекачивание, перемешивание, транспортировка), под влиянием которых изменяются нативное состояние компонентов молока и их свойства. Например, при прохождении молока по молокопроводам доильных установок, имеющим протяженность 30–60 м, нарушаются оболочки жировых шариков, происходит гидролиз жира, увеличивается содержание свободных жирных кислот на 40–45 % по сравнению с исходным уровнем, повышается активность липазы, особенно при более высоких температурах. Все это может вызвать появление пороков вкуса и запаха молока и т. д. Термическая обработка. При охлаждении в молоке нарушается устойчивость коллоидной системы и казеинаткальцийфосфатного комплекса, ослабляются оболочки жировых шариков, развивается неспецифическая для молока микрофлора. При охлаждении молока понижается способность и увеличивается продолжительность свертывания под действием сычужного фермента, получается слабый сгусток, жировая фаза кристаллизуется, происходит образование свободного жира и его липолиз. Снижается содержание витаминов А, Е, С, В, повышается активность ферментов. Под действием высоких температур изменяются физические и биохимические свойства молока. При температуре 50–60 °С на поверхности молока образуется пленка. Липиды молока сравнительно устойчивы к термической обработке, но при высокой температуре и длительной выдержке происходит частичный гидролиз триглицеридов. При нагревании свежего молока белки и фосфолипиды переходят с поверхности жировых шариков в плазму и их оболочка утончается. В молоке, нагретом свыше 63 °С, изменяется структура оболочек жировых шариков, ухудшается отстаивание жира. Методы определения молочного жира в молоке, сливках, обрате. 1. Гравиметрический метод определения массовой доли жира Настоящий стандарт распространяется на молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко) и устанавливает гравиметрический метод определения жира по Розе-Готлибу. Метод используют для проведения государственных испытаний приборов, а также при разработке ускоренных методов определения жира и в спорных случаях. Сущность метода заключается в экстрагировании жира из аммиачно-спиртового раствора молока диэтиловым и петролейным эфирами, выпариванием растворителей и взвешиванием остатка. 2. Кислотный метод определения массовой доли жира (ГОСТ 5867) Метод основан на выделении жира из молока, молочного напитка, молочных и молокосодержащих продуктов, кисломолочных продуктов, сыра и сырных продуктов, масла и масляной пасты, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, мороженого под действием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим центрифугированием и измерении объема выделившегося жира в градуированной части жиромера. (Действует только на территории Российской Федерации). 3. Оптический (турбидиметрический) метод определения массовой доли жира в молоке (ГОСТ 5867) Метод основан на фотометрическом измерении степени ослабления лучистого потока светорассеяния слоем жировых шариков молока, молочного напитка. Действует только на территории Российской Федерации. Азотистые вещества молока. Их значение в технологии молочных продуктов. Небелковые азотсодержащие соединения представляют собой промежуточные и конечные продукты обмена веществ, которые попадают в молоко напрямую через систему кровообращения или из тканей молочных желез животного. Содержание их в секрете соответствует примерно 2–6% общего количества азота, определяемого по Кьельдалю. Их концентрация зависит от стадии лактации, породы животных и кормов. К фракции небелкового азота молока относятся свободные аминокислоты, пептиды, мочевина, креатин, креатинин, аммиак, оротовая, мочевая и гиппуровая кислоты. Мочевина (H2N–CO–NH2) является основной составной частью фракции небелковых азотсодержащих соединений. Содержание мочевины в молоке коррелирует с содержанием мочевины в крови. Слишком высокое поступление белков, при недостаточной энергетической ценности корма, приводит к значительному повышению содержания мочевины в молоке. Так как избыток аммиака в рубце коровы не может быть использован для синтеза белка, вследствие недостатка энергии, он преобразуется в мочевину. С целью увеличения содержания белка в молоке в рацион включают азотсодержащие добавки (небелковый азот). Азот попадает в молоко из корма, в результате увеличивается содержание небелкового азота (неорганического происхождения), который не усваивается человеческим организмом. Максимально допустимая концентрация небелкового азота в сыром молоке не должна превышать 0,038 %, мочевины – 40 мг%. Более высокая концентрация этих веществ свидетельствует о фальсификации молока на стадии кормления животных. В этой связи ГОСТ 52054 устанавливает контроль в сыром молоке над небелковым азотом (ГОСТ Р 55246), содержанием мочевины (ГОСТ Р 55282) и истинного белка (ГОСТ Р 52054 ) Методы определения содержания общего белка в молоке. 1. Определение массовой доли белка методом формольного титрования (ГОСТ 25179) Метод распространяется на непастеризованное молоко с титруемой кислотностью не выше 20°Т, применяют при условии согласования с поставщиком. Метод основан на нейтрализации карбоксильных групп моноаминодикарбоновых кислот белков раствором гидроксида натрия, количество которого, затраченное на нейтрализацию, пропорционально массовой доле белка в молоке. 2. Определение массовой доли белка колориметрическим методом (ГОСТ 25179) Метод основан на способности белков молока при рН ниже изоэлектрической точки связывать кислый краситель, образуя с ним нерастворимый осадок, после удаления которого измеряют оптическую плотность исходного раствора красителя относительно полученного раствора. 3. Определение массовой доли белка по Кьельдалю (ГОСТ 23327) Метод Кьельдаля основан на минерализации пробы молока концентрированной серной кислотой в присутствии окислителя, инертной соли – сульфата калия и катализатора – сульфата меди. При этом аминогруппы белка превращаются в сульфат аммония, растворенный в серной кислоте. Массовую долю азота в этом растворе измеряют одним из следующих способов: химическим – путем подщелачивания раствора, дистилляции аммиака с водяным паром, поглощения его раствором борной кислоты и титрования последнего раствором соляной кислоты с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора (ручное титрование) или с помощью потенциометрического анализатора (ручное или автоматическое титрование); электрохимическим – путем автоматического кулонометрического титрования аммиака непосредственно в минерализованной пробе. Массовую долю белка определяют, умножая полученный результат на соответствующий коэффициент. Метод используют для проведения государственных испытаний приборов, а также при разработке ускоренных методов определения жира и в спорных случаях. Углеводы молока. Роль лактозы в технологии молочных продуктов. Углеводы молока в основном представлены молочным сахаром (лактозой). Так в молоке содержатся: •Моносахариды: глюкоза, арабиноза, галактоза •Аминосахара: глюкозамин, галактозамин •Фосфорнокислые эфиры: глюкозо-1-фосфат, глюкозо-6-фосфат Лактоза. Лактозой (или молочным сахаром) представлены углеводы молока и молочных продуктов. Лактоза – это дисахарид, состоящий из остатков глюкозы и галактозы. Именно поэтому все молочные продукты являются углеводосодержащими продуктами. Лактоза подвергается окончательному расщеплению в тонком кишечнике, в результате чего образуется молочная кислота, которая участвует в формировании благоприятной микрофлоры. Длительная термическая обработка свыше 100 градусов Цельсия вызывает реакцию меланоидинообразования – изменение цвета молока и молочных продуктов, подверженных нагреванию в процессе производства. Этой реакцией можно объяснить светло-бежевый цвет топленого молока и сгущенного молока. Минеральные вещества молока. Их значение в технологии молочных продуктов. Минеральные вещества делятся: Макроэлементы (Са, Р, Mg, Na, K, Cl, S) Микроэлементы (Fe, Cu, Zn, J2, Co). Количество минеральных веществ в молоке зависит: от рациона кормления, окружающей среды, времени года, а так же от природы животного и его физиологических особенностей. Функции минеральных веществ: 1.Обеспечить построение костной ткани. 2.Создают осмотическое давления и буферные системы крови (Na, K) 3.Входят в состав некоторых гормонов (Cu, Zn, J2) 4.Входят в состав ферментов и витаминов (Fe, Co) 5.Минеральные вещества имеют большое, питательное и физиологическое значение. Они определяют некоторые свойства молока и особенности технологических процессов. Макроэлементы Среднее содержание наиболее важных макроэлементов в молоке (в мг, %) следующие, кальций- 120, фосфор- 95, калий- 140, натрий- 50, магний- 12, хлор- 100. По содержанию катионов и анионов можно судить о солевом составе молока. К катионам молока относят Na+, K+, Ca2+, Mg2+. К анионам - фосфаты (, , Н2РО), цитраты (Zit, HZit, H2Zit-), хлориды (Cl-), сульфаты (SO), карбонаты (НСО). Считают, что в молоке преобладают фосфаты, цитраты и хлориды кальция, калия, натрия, магния. Они находятся в виде истинных и коллоидных растворов. Большое значение для человека, особенно в детском возрасте имеют соли Са, поступающие из молока и молочных продуктов. |