Воспалительные заболевания челюстнолицевой области. Осложнения

Скачать 145.01 Kb. Скачать 145.01 Kb.

|

|

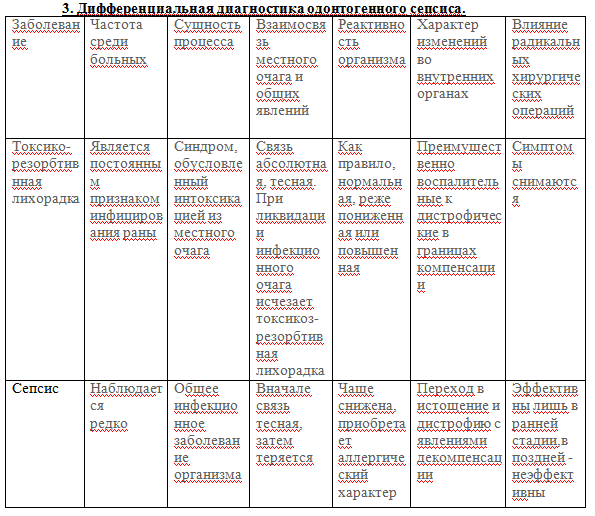

29. Предрасполагающие факторы возникновения одонтогенного сепсиса. Основные клинические проявления одонтогенного сепсиса. Одним из тяжелых осложнений острой одонтогенной инфекции челюстно-лицевой области является распространение инфекции в средостение с развитием медиастинита. Анатомической предпосылкой возникновения контактного одонтогенного переднего медиастинита является сообщение окологлоточного пространства (задний отдел) по ходу сосудисто-нервного пучка шеи с передним средостением. Это наиболее частый путь распространения гноя при контактных медиастинитах. Инфицирование заднего отдела окологлоточного пространства происходит из переднего его отдела по ходу сосудов и нервов, прободающих диафрагму Жонеска. Второй путь распространения гноя на шею, а затем в переднее средостение осуществляется при разлитой флегмоне дна полости рта и корня языка, когда вследствие прорыва внутреннего листка собственной фасции шеи гнойный экссудат преодолевает барьер в области подъязычной кости и попадает в околотрахеальную клетчатку шеи между париетальным и висцеральным листками IV фасции. По щели между трахеей и фасциальным футляром сосудисто-нервного пучка шеи гной спускается вниз также в переднее средостение. Задний медиастинит при одонтогенных флегмонах возникает очень редко. Анатомической предпосылкой для распространения гноя в заднее средостение является сообщение его с предпозвоночным клетчаточным пространством, в которое гной может распространиться из перитонзиллярного абсцесса. Вторая возможность инфицирования заднего отдела средостения возникает при флегмоне околотрахеальной клетчатки шеи, которая при тяжелом течении иногда сопровождается обширным некрозом тканей, в том числе и фасций, за счет чего гной, прорвав висцеральный листок IV фасции шеи, распространяется на околопищеводную клетчатку и по ней спускается в заднее средостение. Одонтогенные контактные медиастиниты характеризуются не только тяжестью клинического течения, но и обилием разнообразных симптомов в связи с анатомо-физиологическими особенностями средостения. Заболевание начинается со значительного ухудшения общего состояния больного. Довольно характерным для данной патологии является вынужденное положение больных в постели, сидя с опущенной головой. Отмечается ареактивность, сонливость, затемнение сознания, бред, реже бывает возбужденное состояние с проявлением агрессивных тенденций: больные пытаются встать с постели, бежать из палаты, вступать в разговоры с невидимым противником, прибегая к защите и нападению. У некоторых больных наблюдается состояние эйфории, излишней веселости, которая является плохим прогностическим признаком, так как возникает в терминальной стадии заболевания. Эйфория может перейти в бессознательное состояние, которое заканчивается смертью. Температура тела у больных контактными одонтогенными медиастинитами повышается до 39—40°С и держится в этих пределах с колебаниями в 1—2°. Пульс достигает 140—150 в минуту, аритмичен, слабого наполнения и напряжения. Артериальное давление может быть несколько снижено, в большинстве же случаев оно бывает нормальным с учетом возраста больного и сопутствующих заболеваний. Характерным симптомом является появление резкой одышки, число дыхательных движений достигает 45— 50 в минуту. Дыхание поверхностное, вдох значительно укорочен, выдох в 2—3 раза удлинен. Н. Г. Попов объясняет это как явлениями интоксикации, так и прямым раздражением нервных сплетений средостения воспалительным процессом клетчатки средостения. Не менее важным признаком является возникновение загрудинных болей. Глотание затрудняется и позже становится совершенно невозможным. Больные с трудом принимают жидкую пищу, некоторые из них не в состоянии проглотить даже слюну, и она в большом количестве, до 1 1/2 л в сутки, выделяется из полости рта. 30. Клинические проявления септического шока. Основные принципы лечения одонтогенного сепсиса и септического шока. При сепсисе и очень редко при ССВО, чаще у пожилых пациентов, имеющих исходные нарушения системы терморегуляции, иногда встречается гипотермия. Нарушения дыхания в ранней фазе сепсиса выражены по типу гипервентиляции, которая в конечном счете приводит к дыхательному алкалозу и утомлению дыхательной мускулатуры. Сердечно-сосудистые расстройства могут иметь различный характер. В ранней фазе сепсиса обычно отмечается снижение периферического сосудистого сопротивления на фоне увеличенного сердечного выброса, результатом чего является гипотензия. Позднее сердечный выброс может уменьшаться, периферическое сосудистое сопротивление оставаться сниженным либо как альтернатива развивается вазоконстрикция, при этом гипотензия сохраняется. В поздней фазе сепсиса развивается почечная недостаточность с такими тяжелыми признаками, как азотемия и олигурия, в случае поражения печени возрастает уровень билирубина, вследствие активации системы гемостаза возникает диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Для врача важно знать ранние признаки сепсиса в соответствии с критериями, которые определены согласительной конференцией. Явные признаки сепсиса включают лихорадку и гипервентиляцию с тахикардией. Гипотермия может встречаться у пожилых больных. В типичных ситуациях эти признаки связаны с наличием локальной инфекции, хотя такие состояния как системный воспалительный ответ могут быть вызваны и другими причинами. По мере того как сепсис прогрессирует, появляются признаки недостаточности органов, включая увеличение в плазме лактата, гипоксемию, олигурию и нарушения сознания. При лабораторных исследованиях можно обнаружить лейкоцитоз или лейкопению, снижение числа циркулирующих тромбоцитов и уровня факторов коагуляции. На этапе лечения врачам предстоит решить несколько первоочередных задач. Купировать патогенные микроорганизмы, устранить интоксикацию самого организма человека, восстановить нормальную работу всей иммунной системы, ликвидировать симптомы заболевания, которые могут значительно ухудшать качество жизнедеятельности, а также нормализовать правильную работу всех систем и пораженных органов. Стоит подчеркнуть, что лечение одонтогенного сепсиса следует начинать как можно раньше. На поздних стадиях развития заболевания не обойтись без оперативного вмешательства. Тем более в запущенных случаях значительно увеличивается риск летального исхода. Первым делом пострадавшего госпитализируют. Его необходимо поместить в антисептическую специализированную палату, где ему будет обеспечен полный покой. Это одно из условий, способствующее скорейшему выздоровлению. Также ему назначают строгую диету. На время лечебных мероприятий больному прописывают большой объем антибактериальных препаратов, которые должны способствовать эффективному выведению смертельно опасной инфекции из организма. Если состояние пациента особенно тяжелое, врач может выписать ему кортикостероидные средства. Стоит отметить, что в соответствии с клиническими рекомендациями при одонтогенном сепсисе после приема курса сильных фармакологических лекарственных средств пациенту проводится переливание крови, также в нее вводятся элементы глюкозы и гамма-глобулины. Этот недуг оказывает значительное негативное влияние на иммунную систему человека, ее функционирование и нормальную работоспособность. Поэтому квалифицированными врачами также больному назначается иммуностимулирующие препараты, которые помогут ей восстановиться, снова в полном объеме выполнять свои функции. Когда заражение крови, появившееся в результате стоматологического мероприятия, сопровождается развитием дисбактериоза, а также других подобных неблагоприятных симптомов, врачу следует назначить медикаменты, определяя их на основании определенных симптомов пациента. 31. Дифференциальная диагностика одонтогенного сепсиса.  32. Клинические проявления токсикоинфекционного шока при воспалительных заболеваниях лица и шеи. В ранних стадиях сепсис может осложняться септическим (эндотоксическим, токсико-инфекционным) шоком, при котором нарушаются многие системы жизнеобеспечения. Септический шок является опасным проявлением сепсиса. Гипертермия, гипотония, тахикардия, нарушения сознания представляют основные симптомы септического шока. Усиление головной боли может сочетаться с нехваткой воздуха и одышкой. Токсико-инфекционный шок развивается на пике токсической фазы распространенного гнойного процесса. Неврологические симптомы — головная боль, тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи, нарушение сознания в виде заторможенности и сонливости, появление разнообразных симптомов двоения за счет пареза отводящего нерва. На фоне тяжелого состояния больного с распространенной флегмоной лица, шеи появляются сухожильные рефлексы, односторонний симптом Бабинского, нарушения координационных проб. Быстрое про-грессирование местного гнойного процесса и воспалительных изменений с вовлечением оболочек, синусов и вещества головного мозга может вести к летальному исходу. 33. Клинические проявления контактного одонтогенного медиастинита. Заболевание начинается со значительного ухудшения общего состояния больного. Довольно характерным для данной патологии является вынужденное положение больных в постели, сидя с опущенной головой. Отмечается ареактивность, сонливость, затемнение сознания, бред, реже бывает возбужденное состояние с проявлением агрессивных тенденций: больные пытаются встать с постели, бежать из палаты, вступать в разговоры с невидимым противником, прибегая к защите и нападению. У некоторых больных наблюдается состояние эйфории, излишней веселости, которая является плохим прогностическим признаком, так как возникает в терминальной стадии заболевания. Эйфория может перейти в бессознательное состояние, которое заканчивается смертью. Температура тела у больных контактными одонтогенными медиастинитами повышается до 39—40°С и держится в этих пределах с колебаниями в 1—2°. Пульс достигает 140—150 в минуту, аритмичен, слабого наполнения и напряжения. Артериальное давление может быть несколько снижено, в большинстве же случаев оно бывает нормальным с учетом возраста больного и сопутствующих заболеваний. Характерным симптомом является появление резкой одышки, число дыхательных движений достигает 45— 50 в минуту. Дыхание поверхностное, вдох значительно укорочен, выдох в 2—3 раза удлинен. Н. Г. Попов объясняет это как явлениями интоксикации, так и прямым раздражением нервных сплетений средостения воспалительным процессом клетчатки средостения. Не менее важным признаком является возникновение загрудинных болей. Глотание затрудняется и позже становится совершенно невозможным. Больные с трудом принимают жидкую пищу, некоторые из них не в состоянии проглотить даже слюну, и она в большом количестве, до 1 1/2 л в сутки, выделяется из полости рта. Характерным симптомом одонтогенного медиастинита является постоянное покашливание, что причиняет страдания из-за усиления загрудинных болей. Указанный симптом покашливания или поперхивания наблюдается у всех больных с одонтогенными медиастинитами, что объясняется отеком мягкого неба, язычка и постоянным раздражением корня языка при первичной локализации воспалительного процесса в клетчатке дна полости рта и окологлоточного пространства. Появляется положительный симптом Герке (усиление загрудинных болей при запрокидывании головы), а также симптом Иванова (усиление загрудинных болей при поглаживании или оттягивании кверху сосудисто-нервного пучка шеи). Однако оба этих симптома не всегда удается определить, в связи с тем что у больных имеется одновременное поражение клетчатки шеи и в этих условиях движения головы и даже легкое надавливание на сосудисто-нервные пучки шеи сами по себе болезненны. В более позднем периоде может появиться симптом Равич-Щербо (втягивание кожных покровов в области яремной впадины при вдохе). Иногда отмечается положительный диафрагмальный симптом (болезненность в подреберье с некоторым напряжением мышц брюшной стенки). Грудина и ребра при одонтогенном медиастините, как и при медиастинатах другой этиологии, становятся болезненными. Кожные покровы лица, шеи, грудной клетки цианотичны, пастозны, с характерным мраморным оттенком в результате чередования анемичных и гиперемированных участков. Иногда определяется крепитация газа в подкожной клетчатке шеи и грудной клетки; физикальные, рентгенологические и электрокардиографические данные при одонтогенных медиастинитах крайне скудны а не всегда патогномоничны, появляются в более поздних стадиях, но при комплексном обследовании больных они помогают в уточнении диагноза (расширение границ тупости в области грудины, наличие выпота в полостях плевры и перикарда, появление теней в области средостения, нарушение функции миокарда и т.д.). 34. Классификация, диагностика, дифференциальная диагностика и комплексное лечение одонтогенного медиастинита. Контактные одонтогенные медиастиниты могут иметь следующие патологоанатемические формы: серозные, гнойные, гнойно-некротические, гнилостно-гнойные, гнилостно-некротические и гнилостные. По клиническому течению можно различать следующие стадии развития медиастинитов: компенсаторную, субкомпенсаторную, декомпенсаторную, иногда могут быть медиастиниты с молниеносным течением. Диагностика: Компенсированный период характеризуется общим тяжелым состоянием и локальными симптомами без выраженных нарушений со стороны жизненно важных органов. В субкомпенсированном периоде появляются симптомы нарушения центральной нервной системы, сердечнососудистой деятельности, органов выделения. Декомпенсированный период характеризуется резко выраженными нарушениями функции жизненно важных органов, резчайшей интоксикацией организма. При этом общие симптомы начинают превалировать над местными и больные впадают в коматозное или агональное состояние, из которого их часто не удается вывести. Для правильного, анатомически обоснованного выбора метода хирургических вмешательств, а также для понимания возможных путей распространения инфекции важное значение приобретает знание топографоанатомических особенностей челюстно-лицевой области, шеи, средостения, фасций и клетчаточных пространств этих областей и их связей между собой. Эти вопросы предопределяют характер и объем оперативных вмешательств на различных этапах развития воспалительного процесса в соответствующих анатомических областях. Важное значение имеет и специальная подготовка хирурга, оперирующего в трудных, с точки зрения топографоанатомического строения, областях, на тканях, резко измененных воспалительным процессом. Основным методом предупреждения одонтогенных медиастинитов является своевременное и правильное вскрытие гнойников клетчаточных пространств челюстно-лицевой области и шеи, особенно таких, как окологлоточное. Не менее важными профилактическими мероприятиями являются выбор правильного метода вскрытия гнойника шеи (разрез должен соответствовать нижнему уровню его полости) и ликвидация всех возможных затеков экссудата, особенно таких, которые по узким клетчаточным «щелям» почти бессимптомно довольно быстро распространяются вниз в сторону средостения. При всех гнойных процессах челюстно-лицевой области и шеи необходимо прибегать к ранним хирургическим вмешательствам с достаточно широкими разрезами, так как в зависимости от целого ряда условий воспалительный процесс из области зубочелюстной системы может настолько быстро распространиться в средостение, что промедление с операцией на 12—18 ч может привести к медиастиниту. При хирургическом лечении контактных одонтогенных медиастинитов в основном применяют срединную и боковую шейную медиастинотомию по Разумовскому в различных ее модификациях в каждом конкретном случае. Доступ к средостению осуществляется через разрез в яремной впадине или, чаще, по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы с обнажением трахеи. При этом доступе после рассечения передневнутренней стенки влагалища кивательной мышцы сосудисто-нервный пучок отводится кнаружи, а щитовидная железа и соответствующие мышцы — кнутри. По боковой и передней поверхности трахеи проникают в клетчатку переднего средостения, а по стенкам пищевода — в клетчатку заднего средостения. Клетчатку соответствующего отдела средостения дренируют. Шейная медиастинотомия во всех случаях производится совместно с широким вскрытием первичного гнойника челюстно-лицевой области, а по показаниям и шеи. При явлениях отека и сдавления гортани производят трахеотомию. Эта операция весьма важная и должна занять должное место в комплексном лечении контактных одонтогенных медиастинитов, так как при этом заболевании весьма часто наблюдаются явления стенотической асфиксии, остановки дыхания, вызываемые не всегда распознаваемыми причинами. Положение больного после операции — с несколько приподнятым ножным концом кровати в течение 7—10 дней. Средостение постоянно орошают антибиотиками с отсасыванием содержимого шприцем или электроотсосом. 35. Профилактика сепсиса и медиастинита. Существует два основных пути профилактики сепсиса: 1. предотвращение передачи микроорганизмов и инфицирования; 2. недопущение осложнения инфекции до состояния сепсиса. Профилактика инфекций среди населения предусматривает соблюдение эффективных правил гигиены, таких как мытье рук и безопасное приготовление пищи, улучшение качества и доступности водоснабжения и средств санитарии, обеспечение доступа к вакцинам, особенно лиц, подверженных высокому риску развития сепсиса, а также надлежащее питание, включая грудное вскармливание новорожденных. Профилактика внутрибольничных инфекций, как правило, обеспечивается наличием функционирующих программ по профилактике инфекций и инфекционному контролю, а также соответствующих групп персонала, применением эффективных методов соблюдения гигиены, в том числе гигиены рук, наряду с чистотой в помещениях и правильной работой оборудования. Профилактика развития сепсиса как среди населения, так и в медицинских учреждениях предполагает надлежащее лечение инфекций с применением антибиотиков, в том числе регулярную оценку состояния больных для рационального применения антибиотиков, быстрое обращение за медицинской помощью и раннее обнаружение признаков и симптомов сепсиса. Эффективность профилактики инфекций однозначно подтверждается научными данными. Например, при строгом соблюдении правил гигиены рук в учреждениях здравоохранения уменьшение числа случаев инфицирования может составить до 50% (12), а в общественных местах эти меры могут сократить риск возникновения диареи как минимум на 40% (13). Меры по улучшению водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) способны привести к сокращению общего бремени заболеваний во всем мире на 10%14. Каждый год вакцинации помогают предотвратить 2–3 миллиона случаев смерти, связанных с инфекциями. |