Европейское право. Возникновение европейской интеграции от средних веков до Второй мировой войны

Скачать 1.47 Mb. Скачать 1.47 Mb.

|

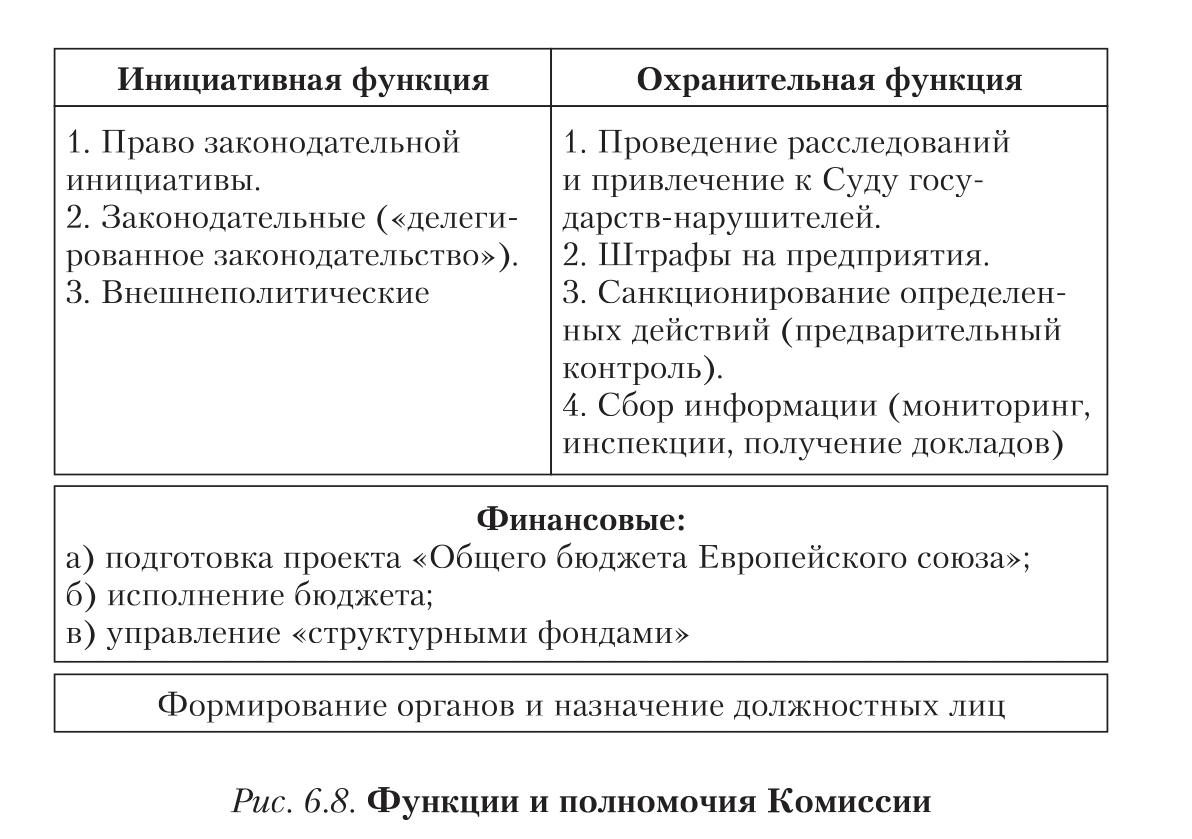

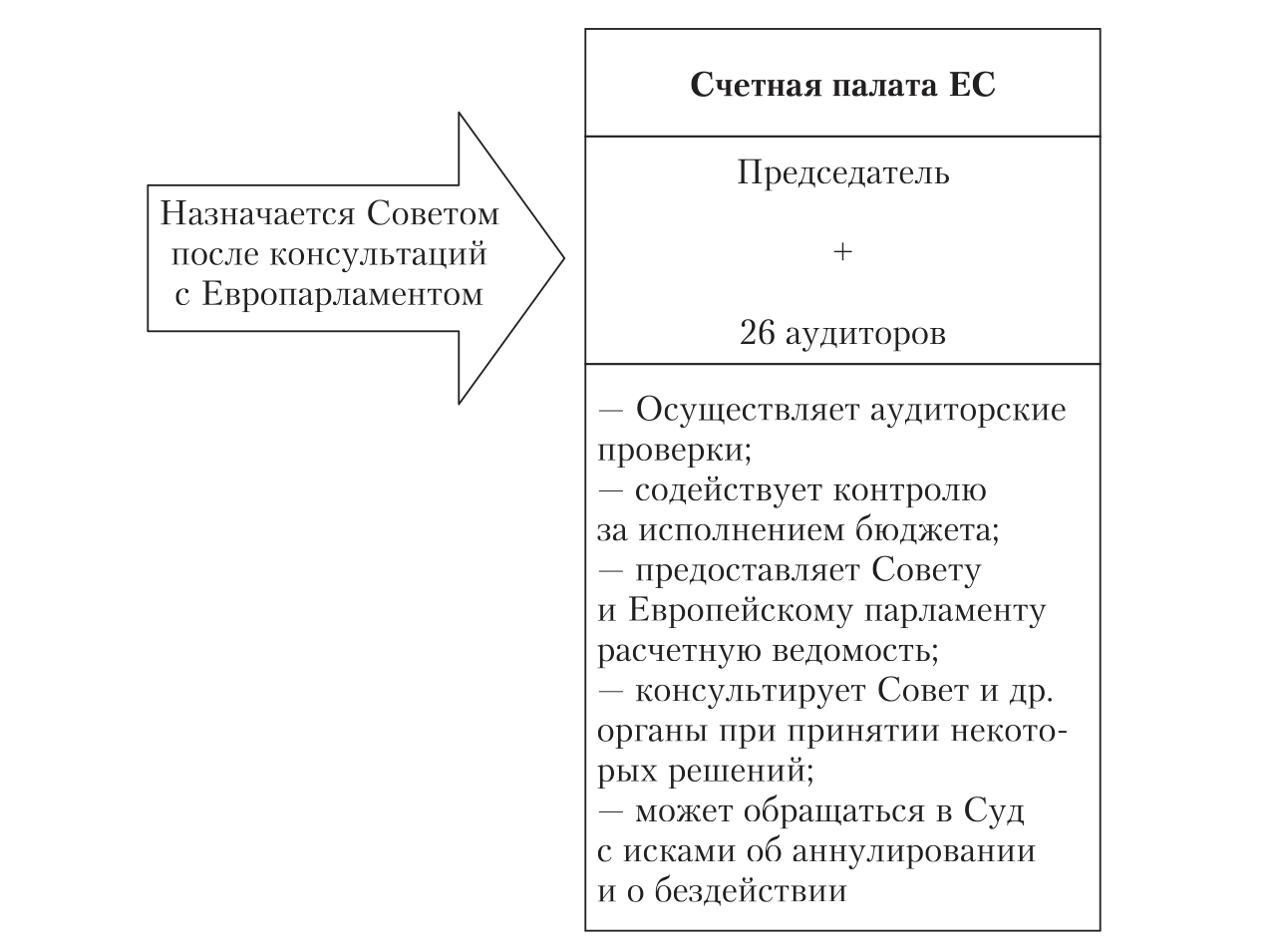

Внешняя компетенция Европейского СоюзаПредметом внешней компетенции ЕС выступают отношения Союза со странами, не входящими в его состав (так называемыми третьими странами, к которым относится и Россия), а также международными организациями. К сферам внешней компетенции относятся внешнеполитическая деятельность Союза, общая торговая политика, сотрудничество с третьими странами и гуманитарная помощь, ограничительные меры в отношении третьих стран и др., а также общая внешняя политика и политика безопасности. Принцип пропорциональности и субсидиарности. Два основополагающих принципа — субсидиарность и пропорциональность — определяют порядок, формы и методы осуществления компетенции ЕС. Согласно принципу субсидиарности Союз предпринимает действия и принимает необходимые решения только в том случае, если они не могут быть должным образом осуществлены государствами-членами. Этот принцип применяется только за пределами исключительной компетенции ЕС. При этом принимается во внимание значимость и последствия осуществления решения на том или ином уровне. Оцениваются соответствующие возможности и последствия решения проблемы не только на национальном, но и региональном или локальном уровнях. Принцип субсидиарности не подлежит применению в сфере исключительной компетенции ЕС. Это вполне естественно и логично, ибо в противном случае утрачивалось бы само значение этого принципа. Смысл же субсидиарности — в возможности выбора уровня решения и исполнения. Иначе говоря, субсидиарность должна дать ответ на вопрос о том, на каком уровне лучше и эффективнее осуществлять смешанную (или аналогичную по природе) компетенцию. Принцип пропорциональности относится к другому, не менее важному измерению порядка функционирования ЕС. В соответствии с этим принципом вся деятельность ЕС по содержанию и по форме не должна выходить за пределы необходимого для достижения целей ЕС. Принцип пропорциональности определяет не только содержание, но и форму действий ЕС. Здесь наиболее сложным является вопрос о выборе между регламентом (как "законом" ЕС прямого действия) и директивой (как "основами законодательства" ЕС). В связи с этим, как указано в ст. 296 ДФЕС: "Когда Договоры нс определяют тип принимаемого акта, институты выбирают его в каждом конкретном случае при соблюдении подлежащих применению процедур и принципа пропорциональности". +Таким образом, при выборе между регламентом и директивой предпочтение следует отдавать последней, поскольку директива оставляет большую свободу государствам-членам для собственного нормотворчества. В то же время, если проблема требуют подлинно единого и более оперативного подхода, то более "пропорциональным" ответом на нее будет издание регламента, как в приведенном выше примере Регламента (ЕС) о правах пассажиров водных судов. Общая характеристика структуры Европейского СоюзаЕС как международная межправительственная организация имеет свою структуру, состоящую из совокупности взаимосвязанных органов. Однако во внутреннее устройство ЕС входят не только органы, но и институты. Термин «институт» в европейском праве относится к таким структурным элементам ЕС, которые обеспечивают осуществление его основных задач и наделены, как правило, полномочиями принимать юридически обязательные решения. К остальным же применяется понятие «орган». Институты ЕС одновременно выступали в качестве институтов каждого из Европейских сообществ: ЕОУС, ЕЭС, Евроатома[1]. Таким образом, понятия «институт Европейского Союза» и «институт Европейских сообществ» являются синонимами[2]. Основным источником, в котором закрепляется правовое положение институтов, является ДФЕС. Структура ЕС тесно взаимосвязана с развитием европейского интеграционного процесса, каждый этап которого, так или иначе, затрагивал вопросы организации и деятельности институтов и органов. Кроме того, с расширением ЕС за счет принятия новых государств и в результате появления новых сфер сотрудничества возрастало количество органов. В настоящее время институтами ЕС являются: • Европейский парламент; • Европейский совет; • Совет ЕС; • Европейская комиссия; • Суд ЕС; • ЕЦБ; • Счетная палата[3]. Два последних получили статус института на основе Лиссабонского договора 2007 г. Из перечисленных институтов три (Европейский парламент, Европейская комиссия, Совет ЕС) участвуют в процессе принятия юридически обязательных решений, составляющих вторичное европейское право (законодательный процесс). Каждый институт ЕС имеет собственные правила процедуры (внутренний регламент). Термином «внутренний регламент» в праве ЕС обозначают документ, который определяет структуру и порядок функционирования соответствующего института, органа или учреждения Союза (в текстах на английском языке в аналогичном значении используется наименование «Правила процедуры» — Rules of procedure). Должностные лица институтов ЕС обладают такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для решения его задач, при соблюдении условий, изложенных в Протоколе о привилегиях и иммунитетах Европейских сообществ, приложенном к Договору, устанавливающему Единый совет и Единую комиссию для Европейских сообществ. Органы ЕС можно классифицировать по компетенции: финансовые, консультативные, межинституциональные и вспомогательные органы. К финансовым относятся Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд . Консультативные органы Европейский экономический и социальный комитет , Комитет регионов . К межинституциональным органам относятся Служба по осуществлению официальных публикаций Европейских сообществ, Европейская служба по подбору персонала , Европейская административная школа. К вспомогательным органам относятся различные агентства ЕС. Они создаются институтами ЕС для обеспечения технических, научных или выполнения специальных управленческих задач в рамках первой опоры ЕС. Например, Европейский институт по гендерному равенству, Европейское медицинское агентство, Европейское агентство по охране окружающей среды, Агентство по обеспечению безопасности на море, Европейское агентство но повышению квалификации. Европейский парлманет порядок формирования Несмотря на неоднократные инициативы Европарламента, до сих пор не принят единый закон о выборах его депутатов. По этой причине европейские парламентарии в разных государствах-членах избираются согласно правилам, содержащимся в национальном законодательстве: Закон Бельгии "О выборах в Европейский парламент" 1989 г., британский "Акт о выборах в Европейский парламент" 1978 г. . Эти документы, однако, должны соответствовать общим принципам, которые закреплены в особом источнике первичного права Европейского Союза - Акте об избрании представителей в Европейский парламент всеобщим прямым голосованием 1976 г.. Согласно Акту 1976 г. (в редакции 2002 г.): - во всех государствах-членах депутаты должны избираться на основании системы пропорционального представительства (система партийных списков или единого передаваемого голоса); - выборы должны проводиться на основе всеобщего прямого избирательного права при свободном и тайном голосовании; - государства-члены могут устанавливать заградительный пункт (т.е. минимальное количество голосов, которое должна получить партия, чтобы участвовать в распределении мандатов), но не свыше 5% поданных голосов; - членам Европарламента запрещено одновременно являться депутатами национальных парламентов государств-членов. Установлены также другие условия несовместимости мандата европарламентария: с членством в правительствах государств-членов или в Комиссии, в судах Союза, с должностью Европейского омбудсмана и т.д.; - выборы депутатов в Европарламент во всех государствах-членах проводятся в течение одной недели месяца (на практике - июнь), с четверга по воскресенье. Подсчет голосов и оглашение результатов производятся только после завершения процесса голосования во всех странах Союза. Лица, избранные в состав Европейского парламента, обладают свободным мандатом (т.е. не связаны наказами своих избирателей и не могут быть досрочно отозваны) и наделяются депутатским иммунитетом, который может быть снят самим Парламентом. Европейский парламент функции и структура Европейский парламент – представительный орган ЕС, осуществляющий свои полномочия на основании учредительных документо в ЕС. В настоящее время Европейский парламент как институт, представляющий на европейском уровне общие интересы граждан ЕС, осуществляет четыре функции: 1) законодательная функция, т.е. принятие законодательных актов ЕС (совместно с Советом ЕС); 2) бюджетная функция, т.е. принятие ежегодного бюджета ЕС и других актов, относящихся к его разработке и исполнению (совместно с Советом ЕС); 3) функция политического контроля, прежде всего, за Европейской комиссией; +4) консультативная функция применительно к отдельным вопросам, по которым Европейский парламент еще не приобрел права решающего голоса (например, по вопросам, входящим в предмет ОВПБ ЕС). Европейский парламент обладает однопалатной структурой, работает на постоянной основе. Сессии Парламента проводятся ежегодно. Каждая очередная сессия собирается во второй вторник марта месяца календарного года. По инициативе депутатов и полномочных органов может быть назначено чрезвычайное заседание. Все заседания носят открытый характер. Депутаты работают на ежемесячных пленарных заседаниях изаседаниях комитетов. Работой Парламента руководит Председатель, избираемый на 2,5 года. Он руководит заседаниями палаты, осуществляет административные и дисциплинарные функции. Председателю помогают 14 вицепредседателей и 5 квесторов, которые избираются одновременно и образуют под руководством Председателя бюро парламента. Определением повестки дня и проведением прений в ходе заседания ведает Конференция председателей. Она включает Председателя Парламента и председателей политических групп (фракций), а также двух представителей от независимых депутатов. 25. Европейская Комиссия (Комиссия): процесс формирования и структура Верховный орган. Главный исполнительный орган. Коллегиальный. Постоянно действующий, каждый член которого (комиссар) действует исключительно «в общих интересах Союз», Комиссия осуществляет текущее, повседневное управление общественными процессами на всей территории ЕС, контролирует, а в необходимых случаях привлекает к ответственности государства-члены и юридические лица за невыполнение или ненадлежащее выполнением соответствующих предписаний права ЕС. Местонахождение - г. Брюссель, Бельгия. Состоит из 27 членов и формируется по принципу «один гражданин от каждого государства-члена». В это число включается возглавляющий Комиссию Председатель и Верховный представитель ЕС и ИДПБ (иностранным делам и политике безопасности). Сначала Европейский совет предлагает кандидатуру председателя Еврокомиссии, которая утверждается Европейским парламентом. После этого Совет ЕС и кандидат на должность председателя формируют состав Еврокомиссии — выбирают еврокомиссаров, в соответствии с предложениями каждого государства-члена. И председатель, и еврокомиссары должны быть одобрены парламентом (получение парламентской инвеституры -вотум доверия) и советом. Традиционно еврокомиссарами становятся бывшие главы национальных правительств или министры. Срок полномочий равен легислатуре Европарламента, т.к. Паралмент принимает большее участие в формираовании Комиссии. Правом досрочного прекращения полномочий исключительно на основании вотума недоверия обладает Европарламент. Государства-члены хоть и принимают участие в формировании Комиссии, правом досрочного прекращения полномочий (втч и отдельных комиссаров) не располагают. Каждый комиссар, как министр в современном государстве, отвечает за свое направление деятельности (окружающая среда и безопасность в сфере атомной энергетики, транспорт, антимонопольная политика и тд). Каждый комиссар имеет свой личный персонал - кабинет, руководитель которого - шеф кабинета - является доверенным лицом данного члена Комиссии и может замещать его на задания Комиссии. Сотрудники Европейской комиссии работают в департаментах, которые называются Генеральными директоратами и службами. Каждый Генеральный директорат отвечает за конкретную сферу деятельности, им руководит Генеральный директор, который подчинен одному из комиссаров. Фактически Генеральные директораты разрабатывают новые законопроекты, которые приобретают официальный статус лишь после одобрения на еженедельных заседаниях Коллегии комиссаров. Обеспечением необходимой координации работы асе генеральных директоратов и других департаментов Комиссии возлагается на Генеральный секретариат. Общее политическое руководство Комиссии возлагается на ее Председателя. 26. Европейская Комиссия (Комиссия): полномочия  27. Европейский суд Аудиторов (Счетная палата) Местонахождение - Люксембург. Структура Палаты включает Председателя, аудиторов и Генеральный секретариат. Председатель избирается сроком на три года. В его обязанности входит организация деятельности Палаты, представление Палаты в институтах ЕС и международных организациях. Аудиторы осуществляют контрольно-ревизионную деятельность, полностью независимы и при выполнении своих обязанностей не должны получать никаких инструкций от своих правительств. Генеральный секретариат возглавляется Генеральны  м секретарем и обеспечивает работу данного института. м секретарем и обеспечивает работу данного института.В компетенцию Палаты входит проверка обоснованности всех доходов и расходов, как в отношении ЕС, так и в отношении институтов и органов ЕС. Исключение составляют институты и органы, в учредительных доку мен тах которых четко закреплен иной порядок взаимодействия с Палатой. Например, в отношении ЕЦБ возможна лишь аудиторская проверка, касающаяся эффективности управления самим банком. В случае, если государство — член ЕС, физическое или юридическое лицо получает какие-либо выплаты из бюджета ЕС, Палата может их подвергнуть проверке, но только в части расходования таких средств. Аудиторы могут осуществлять выездные инспекции (проверки) (п. 3 ст. 287 ДЕС). Ревизия основывается на бухгалтерской документации. В государствах членах ЕС проверка осуществляется совместно с национальными аудиторскими учреждениями или, если последние не обладают необходимыми полномочиями, с компетентными национальными службами. Если аудиторы обнаружат нарушения, то направляют соответствующую информацию в Европейский антикоррупционный офис ( OLAF ). Доклады и мнения Счетной палаты подлежат опубликованию на ее официальном сайте и в «Официальном журнале Европейского Союза» на всех официальных языках ЕС. Кроме того, нет никаких препятствий к опубликованию такого доклада в СМИ, чем преследуется цель информирования граждан государств — членов ЕС о своей работе. После завершения каждого финансового года Счетная палата составляет ежегодный доклад. Этот доклад направляется институтам ЕС и публикуется вместе с их ответами на содержащиеся в них замечания в «Официальном журнале Европейского Союза». Также Палата может в любое время представить замечания, в частности в форме специального доклада, по отдельным вопросам и дать заключение по просьбе одного из других институтов ЕС. Ежегодные доклады, специальные доклады или заключения принимаются большинством голосов членов Палаты. В целом Счетная палата оказывает содействие Европейскому парламен ту и Совету в реализации ими функции контроля над исполнением бюджета. 28. Европейский центральный банк (ЕЦБ) Основной институциональной структурой, в рамках которой происходит функционирование всех «валютных» компонентов экономического и валютного союза и которая определяет и осуществляет единую денежную политику ЕС, в соответствии с учредительными договорами ЕС является ЕЦБ. ЕЦБ определяет денежную политику ЕС. Он наделен исключительным правом санкционировать эмиссию банкнот и монет евро, выполняет другие функции, характерные для центральных банков. ЕЦБ издает нормативные акты, чаще всего в форме регламентов и ориентиров, может выносить индивидуальные решения, в том числе штрафовать коммерческие банки и предприятия. ЕЦБ является юридическим лицом и в этом качестве обладает гражданской правосубъектностью, собственным уставным капиталом и резервами. Европейский центральный банк реализует свои полномочия путем издания регламентов и решений, в форме ориентиров и указа‑ ний для национальных центральных банков. Он может также принимать рекомендации и заключения, не имеющие обязательной силы. Высшим должностным лицом ЕЦБ является Президент, которому помогает в работе Вице‑президент. Указанные должностные лица плюс четыре других члена составляют Дирекцию — орган текущего управления Европейским центральным банком. Члены Дирекции назначаются сроком на восемь лет по общему согласию правительств государств-членов, входящих в «зону евро». Главным внутренним органом ЕЦБ выступает Совет управляющих, в состав которого по должности входят члены Дирекции и руководители («управляющие») центральных банков стран «зоны евро» В целях координации денежной политики, проводимой в рамках «зоны евро», с центральными банками стран, не перешедших на единую валюту, в структуре ЕЦБ образован еще один коллегиальный орган — Общий совет. В него входят Президент, Вицепрезидент ЕЦБ и руководители всех без исключения центральных банков государств-членов. Европейский центральный банк возглавляет Европейскую систему центральных банков (далее — ЕСЦБ). При этом внутренние отношения между элементами ЕСЦБ — это отношения не партнерства, а скорее власти и подчинения. В отличие от России, где управление денежным обращением сконцентрировано в руках федерального Банка России и больше соответствует модели унитарных государств, ЕСЦБ построена на ярко выраженных федеративных началах. В качестве образца для подражания в данном случае выступала Федеральная резервная система США и, еще в большей степени, немецкая модель, включающая Бундесбанк и центральные банки земель. Важная характеристика статуса ЕСЦБ — ее независимость. ДФЕС (ст. 130) закрепляет основные гарантии независимости ЕЦБ, а также национальных центральных банков. Высшим, руководящим звеном ЕСЦБ, как уже упоминалось выше, является ЕЦБ с резиденцией в г. Франкфурте-на-Майне. Второе, нижнее звено ЕСЦБ — это центральные банки государств — членов ЕС. В отличие от прежних времен, они являются скорее национальными отделениями ЕЦБ. Они проводят денежную политику в соответствии с установками ЕЦБ. В ЕСЦБ входят центральные банки всех государств-членов, независимо от того, входят они в «зону евро» или нет. Соответственно, и в аппарате ЕЦБ могут нести службу граждане всех государств-членов. Однако, поскольку единая валюта и кредитно-денежная политика все еще не охватывает более трети стран Союза, потребовалось как-то выделить внутри ЕСЦБ банки «зоны евро». |