биоэтика 1 кт. Возникновение, определение, предмет и виды биоэтики. Основатели биоэтики

Скачать 120.4 Kb. Скачать 120.4 Kb.

|

|

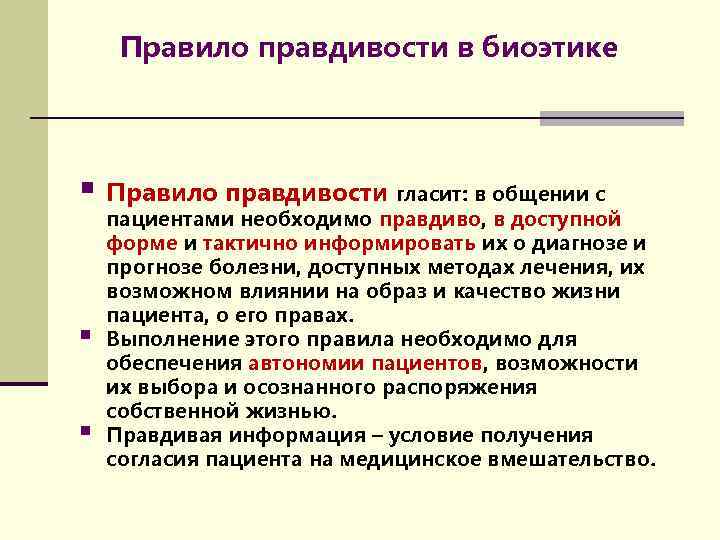

Все идолы разума делятся на два вида: 1. Врожденные – присущие человеческой природе изначально. 2. Приобретенные – которые человек получает в течение жизни. Идолы разума искоренить невозможно, но их надо изучать, чтобы нейтрализовать, преодолеть. 1,Идолы рода. Ложные представления о мире, присущие всему человеческому роду и являющиеся результатом ограниченности мышления и органов чувств. Это помехи познания, свойственные всему человеческому роду; ограниченность органов чувств человека, ограниченность разума. Органы чувств человека несовершенны. Глаз орла видит лучше, нюх у собаки лучше. Ультразвук могут воспринимать только дельфины. Эти помехи познания носят врожденный характер. Избавиться от них нельзя, но необходимо учитывать в процессе познания. Человек постоянно истолковывает природу по аналогии с человеком, что находит свое выражение в теологическом приписывании природе конечных целей, которые ей несвойственны. В этом и проявляются идолы рода. К идолам рода Бэкон относит и стремление человеческого ума к необоснованным обобщениям. Он, например, указывал, что часто орбиты вращающихся планет считаются некруговые, что необоснованно. 2.Идолы пещеры. Связаны с индивидуальными особенностями людей, их склонностями, пристрастиями, воспитанием. Каждый человек воспринимает не весь мир, а только часть его, как будто видит его из своей пещеры. Его видение мира обусловлено эпохой и культурой того общества, в котором он живет, уровнем его образования социального положения и т.д. Эти помехи познания носят врожденный характер, они имеют индивидуальную природу. Идолы рода и идолы пещеры – врожденные идолы. Это ошибки, которые свойственны отдельному человеку или некоторым группам людей в силу субъективных симпатий, предпочтений. Например, одни исследователи верят в непогрешимый авторитет древности, другие склонны отдавать предпочтение новому. Преодолеваются эти препятствия при помощи воспитания и образования. 3.Идолы театра. Слепая вера в авторитеты (авторитет прошлых и современных идей, взглядов других людей), некритическое заимствование людьми воззрений из прошлых философских систем. Это помехи познания, связанные влиянием авторитетов. Влиятельное мнение может искажать истину. Эти помехи познания носят приобретенный характер. то ошибки, связанные со слепой верой в авторитеты, некритическим усвоением ложных мнений и воззрений. Здесь Бэкон имел ввиду систему Аристотеля и схоластику, слепая вера, в которые оказывала сдерживающее воздействие на развитие научного знания. Он называл истину дочерью времени, а не авторитета. Искусственные философские построения и системы, оказывающие отрицательное влияние на умы людей, - это, по его мнению, своего рода "философский театр". 4.Идолы площади (рынка). Вместе с языком люди в процессе общения усиливают и заблуждения предшествующих поколений. Помехи познания, вызванные неправильным употреблением слов. Слова бывают двух видов: названия несуществующих вещей (н-р, судьба) и названия существующих вещей, не плохо и неясно определенных. Зачастую, чтобы выразить мысль, человеку не хватает слов, потому что их не в языке. Например, если глагольный аналог слову «мышление» - «мыслить», а глагольного аналога слову «справедливость» нет, хотя явление есть. В коммуникации приходится прибегать к помощи многих других слов. Кроме того, человек часто живет слухами, сплетнями. Для преодоления препятствий этого вида необходимы стремится максимально точно выражать свои мысли. От этих идолов труднее всего избавиться, хотя они и носят приобретенный характер. Бэкон поставил сложную проблему – как соотносятся слово и реальность. Это ошибки, порождаемые речевым общением и трудностью избежать влияния слов на умы людей. Эти идолы возникают потому, что слова - это только имена, знаки для общения между собой, они ничего не говорят о том, что такое вещи. Поэтому и возникают бесчисленные споры о словах, когда люди принимают слова за вещи. 11. Правила научной дедукции Декарта и их применение в биоэтике. Дедукция – это такое действие ума, посредством которого мы из определенных предпосылок делаем какие-то заключения, получаем определенные следствия Основные правила дедуктивного метода: 1. Во всяком вопросе должно содержаться неизвестное. 2. Это неизвестное должно иметь какие-то характерные особенности, чтобы исследование было направлено на постижение именно этого неизвестного. 3. В вопросе также должно содержаться нечто известное. Таким образом, дедукция – это определение неизвестного через ранее познанное и известное. 12. Теория субъективных онтологий (понятие прямого и обратного бытия, прямой и обратной материи, определение жизни) _ Когда мир оказывается малым, в нем появляется новое качество - граница этого мира в некоторой объемлющей реальности. Благодаря появлению границы в малом мире может появиться новый вид бытия, которого нет в большом, безграничном мире. Это бытие растущее от границ к центру - его можно назвать обратным бытием, в отличии от прямого бытия, растущего от центра к его границам. Если прямое бытие - преимущественно целое своих частей, то обратное бытие - часть мира как целого. Прямое бытие растёт от нуля до мира в целом, который для себя есть бесконечность, то прямое бытие - это бытие для которого родным является ноль (небытие) , а финалом - бесконечность. Поэтому прямое бытие - это бытие, где первично многое, и лишь постепенно оно соединяется с единым, в итоге стремясь к синтезу многого и единого - к многоединству. Что касается обратного бытия, то это вид бытия, где первично единое, в нем нет частей, нет многого. _ Материя жизни должна нести в себе усиленные определения обратного бытия и в этом смысле выступает как обратная материя - материя в которой усилено бытие единого над многим Прямая материя - господствует определение прямого бытия, где многое первично, а единое вторично. _ Жизнь - это эмерджентное (возникающее) качество биосистем, отсутствующее у их физических элементов. Феномен жизни - наличие у живого своего внутреннего мира, в котором живое может переживать, воспринимать окружающий мир, испытывать желания, стремления. В итоге получается, что главное определение жизни - наличие у живого своего внутреннего мира. (Редукционизм утверждает, что живое - физико-химическая система; Холизм, что качество жизни присуще живой системе в целом и отсутсвует у отдельных атомов и молекул) 13. Теория субъектных онтологий (самость дорефлексивная и рефлексивная, я-детерминизм, свобода и ответственность) Онтология — это учение о бытии (см. Бытие), выступающее в системе философии одним из базисных её компонентов. Как раздел философии (см. Философия) онтология изучает фундаментальные принципы устройства бытия, его начала, сущностные формы, свойства и категориальные распределения. Предметом онтологии выступает само по себе сущее или бытие как таковое (независимо от субъекта и его деятельности), содержание которого раскрывается в таких категориях, как нечто и ничто, возможное и невозможное, определённое и неопределённое, количество и мера, качество, порядок и истина, а также в понятиях пространство, время, движение, форма, становление, происхождение, переход и ряде других. Линия онтологии человеческого существования представлена в немецком и французском экзистенциализме: К. Ясперс исходит из анализа коммуникаций, О. Ф. Больнов — из «переживания безродности» (Heimatlosigkeit), Ж.-П. Сартр — из анализа аннигиляции бытия, которая представлена в воображении и в воображаемом — объекте иной [виртуальной] реальности. В работе «Бытие и Ничто. Опыт феноменологической онтологии» (1943) Сартр дифференцирует «бытие-в-себе» (то есть бытие феномена) и «бытие-для-себя» (как бытие дорефлексивного cogito). Фундаментальная онтологическая недостаточность сознания инспирирует интенцию «сделать себя» посредством индивидуального «проекта существования», в силу чего бытие конституируется как «индивидуальная авантюра» — в исходно рыцарском смысле этого слова: «Бытие сознания себя таково, что в его бытии имеется вопрос о своём бытии. Это означает, что оно есть чистая интериорность. Оно постоянно оказывается отсылкой к себе, которым оно должно быть. Его бытие определяется тем, что оно есть это бытие в форме: быть тем, чем оно не является, и не быть тем, чем оно является». На этом пути индивидуальному бытию необходимо «нужен другой, чтобы целостно постичь все структуры своего бытия». Сартр — в дополнение к понятию «бытия-в-мире» (бытия в бытии) приходит вслед за Хайдеггером к формулировке «бытия-с» («бытие-с-Пьером» или «бытие-с-Анной» как конститутивные структуры индивидуального бытия). В отличие от Хайдеггера, у Сартра «бытие-с» предполагает, что «моё бытие-для-другого, то есть моё Я-объект, не есть образ, отрезанный от меня и произрастающий в чужом сознании: это вполне реальное бытие, моё бытие как условие моей самости перед лицом другого и самости другого перед лицом меня», — не «Ты и Я», а «Мы». Аналогична онтологическая семантика концепции «бытия-друг-с-другом» как единства модусов «нераздельности» и «неслиянности» в экзистенциальном психоанализе Л. Бинсвангера; герменевтическая трактовка «Я» у Х.-Г. Гадамера («открытое для понимания бытие есть Я»). В культурологической ветви философской антропологии разрабатывается также трактовка культурного творчества как способа бытия человека в мире (Э. Ротхакер и М. Лондман). Философия жизни (и некоторые представители философии религии) пытаются построить согласованную с современным естествознанием онтологическую картину мира, в которой основными структурными элементами оказываются онтологизированные модели (А. Бергсон, холизм Я. Смэтса, энергетизм В. Оствальда, философия процесса A. H. Уайтхеда, П. А. Флоренский, Т. де Шарден, пробабилизм), Указанным тенденциям противостояла аналитическая философская традиция. Детерминизм — это философское учение (см. Философия) о закономерной универсальной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений объективной действительности (см. Сущее, Мир). Детерминизм, как термин и обобщающее понятие, служит для обозначения класса философских концепций, утверждающих или признающих обусловленность, определяемость (детерминированность) всех существующих явлений наблюдаемого мира, включая и человека с его внутренним, субъективным, духовным миром, и некоторой первичной, субстанциальной реальностью (например, Богом — теологический детерминизм, природой — натуралистический детер минизм, или космосом — космологический детерминизм и другие). Однако чаще с понятием детерминизма связывают философское учение о естественной причинной обусловленности всех явлений объективного [материального] мира их универсальной, закономерной взаимосвязи и взаимозависимости. Под ответственностью понимается в первую очередь отношение, зависимость человека от чего-то или от кого-то, обязательство перед кем-то, забота о ком-то, долг, т.е. нечто воспринимаемое в качестве основания решений или действий в отношении другого. Более широкое значение слова "ответственность" связано со свободой воли, с непреднамеренными или непредусмотренными последствиями поступка. Свобода – одно из условий ответственности. В то же время ответственность есть одно из обнаружений свободы. Человек свободен в своем выборе. Однако он несет ответственность за свой выбор. Свобода представляется многим чем-то самоочевидным... Каждый человек, задумавшийся над своим предназначением, не сомневается в том, что при любых обстоятельствах он способен возвыситься над самим собой и обстоятельствами. Все зависит от его духовных усилий, напряжения воли. 14. Теория субъектных онтологий (3-я формулировка категорического императива И.Канта, добро и зло, базовый нравственный закон) Категорический императив — относись к человеку как к цели. Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724 – 1804) испытывал отвращение к такой морали, в которой все можно оправдать. Он считал, что мораль должна быть более принципиальной. Различие между добром и злом должно быть совершенно четким, никакого релятивизма, ничего относительного быть не может. Кант формулирует категорический императив, то есть безусловную норму, которую нельзя нарушать. Одна из его формулировок звучит следующим образом: «Относись к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого не только как к средству, но и как к цели». Кант говорит, что можно выбирать разные средства, но человека превращать в средство для достижения своих целей категорически нельзя. Можно ли убить одного человека, чтобы спасти десятерых? Кант говорит, что нельзя, потому что так один человек станет средством достижения цели, пусть даже благой. Мораль Канта основана на разуме, на чистой логике. Немецкий философ запрещает человеку что-то не по содержательным соображениям («не убивай, потому что убивать больно», «не обманывай, потому что обманывать некрасиво»), а по формальным основаниям. Свобода не должна подрывать сама себя. Нужно всегда проделывать логический анализ своего мотива и проверять не подрывает ли поступок свои собственные основания. Рассмотрим еще одну формулировку категорического императива — через универсализацию максимы. «Поступай так, чтобы максима твоего поступка посредством твоей воли могла стать принципом всеобщего законодательства». Поступок как закон природы. В другом месте Кант даже пишет: «Попробуй представить, что твой поступок стал законом природы». В чем смысл такой аксиомы? Понятно, что никакой наш поступок сам по себе не может никогда стать законом природы. Но важно другое: могли бы мы пожелать, чтобы он стал таковым? Если ответ положительный — значит, с этим поступком все в порядке в моральном плане. Категорический императив — соединение морали и физической картины мира. В английском языке «закон природы» — «natural law». И это же словосочетание означает «естественное право». Таким образом, категорический императив — это не просто еще один этический закон, но нечто большее: соединение морали и физической картины мира. Для европейской философской мысли такая связка была крайне важна: именно представляя некоторые моральные принципы, как будто бы они были универсальными законами природы, удалось выработать представления о естественном праве. Например, о праве человека на жизнь, на стремление к счастью, на безопасность. Почему мы признаем их универсальными моральными ценностями? Потому что могли бы пожелать, чтобы все действовали так, будто данные права проистекают из законов самой природы “добро” и “зло” - это морально-этические категории, в которых выражается нравственная оценка поведения людей (групп, классов), а также общественных явлений с определенных классовых позиций. Под “добром” понимается то, что общество считает нравственным, достойным подражания. “Зло” имеет противоположное значение: безнравственное, достойное осуждения. В обосновании добра и зла каждый мыслитель, по существу, отстаивал нравственную позицию того или иного класса, к которому сам прина длежал. Идеализм искал вечные и неизменные основания добра и зла, усматривая их в божественной воле или абсолютном духе. Представители домарксовского материализма чаще всего находили источник добра и зла в абстрактной природе человека, в его стремлении к наслаждению, к счастью. Даже те из них, кто связывал нравственность с условиями жизни и воспитания человека, объявляли представления о добре и зле вечными и неизменными. Фактически же под “внеисторической человеческой природой” всегда скрывались социально обусловленные черты, свойственные представителям определенной социальной общности. Поэтому в обосновании добра и зла каждый мыслитель, по существу, отстаивал нравственную позицию того или иного класса. «Золотое правило нравственности» — общее этическое правило, которое можно сформулировать так: не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили. Золотое правило нравственности издревле известно в религиозных и философских учениях Востока и Запада, лежит в основе многих мировых религий: авраамических, дхармических, конфуцианства и античной философии[1] и является основополагающим мировым этическим принципом. 15. Основные модели взаимоотношения врача и пациента (патерналистская, коллегиальная). Патерналистский тип отношений: отношения подобны отношениям отца и сына (наставника и подопечного). Принципы отношения к пациенту – любовь, милосердие, забота, справедливость. В современной медицине такая модель остается наиболее предпочтительной и самой распространенной (в педиатрии, психиатрии). Недостатки в том, что взаимоотношения могут перерасти в отношения “начальник – подчиненный” Коллегиальный тип взаимоотношений: господствует принцип равноправия. Врач сообщает правдивую информацию о диагнозе, методах лечения, возможных осложнениях и последствиях заболевания. Пациент участвует в обсуждении этой информации. Здесь реализуется право пациента на свободу выбора. Такая гармония в отношения скорее исключение из правил. На процесс лечения негативно могут влиять некомпетентность или особенности психики пациента. Эффективность этой модели проявляется хорошо при хронических заболеваниях. 16. Основные модели взаимоотношения врача и пациента (инженерная, коммерческая). Инженерная модель отношения: пациент воспринимается врачом как безличный механизм. Задача врача – исправление отклонений в неисправном физиологическом механизме. Врач использует биохимические, биофизические, рентгенологические методы диагностики. Недостатки: 1. Технократический подход к пациенту, который противоречит принципу уважения прав и достоинства личности. 2. Пациент не участвует в обсуждении процесса лечения. Коммерческая модель взаимоотношений: взаимодействия врача и пациента осуществляется на принципах общественного договора. Пациенты заключают договор на медицинское обслуживание с лечебным учреждением или через страховую компанию. Каждая сторона в таком договоре несет свои обязательства, и каждая достигает своей выгоды. Такая модель призвана защитить моральные ценности личности, однако в структуре оказания медицинской помощи населению занимает незначительное место. 17. Основные модели взаимоотношений врача и пациента(договорная,интегральная) Интегральная модель-это синтез частных моделей взаимоотношений врача и пациента,то есть интегральная система отношений,высшей целью которой является реализация закона добра как роста многоединства в биомедицинской сфере. Договорная модель-под этой моделью имеется в виду обычно такой тип взаимоотношений врача и пациента,когда они интерпретируются как вид договора,то есть обмена правами и обязанностями. Подобный договор может как закрепляться письменно,так и в устной форме,на основе данных обещаний или негласных правил,принятых в конкретном сообществе. Это,скорее,социально-правовой тип отношений между врачем и пациентом,выражающий более регламентированный характер их отношений. 18. Принцип "не навредить", "делай благо" и "двойного эффекта". Принцип "не навреди" Если под¬ходить к ситуации «врач-пациент» со стороны врача, можно различить следующие формы вреда: 1) вред, вызванный бездействием, то есть неоказанием помощи тому, кто в ней нуждается; 2) вред, вызванный недобросовестностью, злым или корыстным умыслом; 3) вред, вызванный неверными или неквалифицированными действиями. Первая разновидность вреда – неоказание помощи - в некоторых случаях может быть правонару¬шением, Вторая разновидность вреда - вред, причиненный вследствие недобросо¬вестности, то есть ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Третья разновидность вреда - вред, обусловленный недостаточной квалификацией, то есть неумением врача качественно выполнить свои обязан¬ности. Если взглянуть на ситуацию «врач-пациент» со стороны пациента, можно увидеть другие виды вреда. Так, вред для пациента может быть связан, например, как с утаиванием информации врачом, то есть с обманом пациента, так и с сообщением ему правдивой информации. Принцип «делай благо» - норма, требующая позитивных действий. В разных этических теориях обязанность делать добро обосновывается по-разному. Утилитаристы, например, считают обязанность делать добро непосред¬ственным следствием принципа пользы: делая добро другим, мы увеличиваем общее количество блага в мире. Если человеку предлагают пожертвовать свою почку для пересадки, которая может спасти жизнь кому-то, кто не является его родственником, то для этого человека такое самопожертвование не является обязанностью. Если же донором почки будет родитель, а реципиентом - его ребенок, то такой акт будет представляться много более морально обязательным. Здесь отношения являются специальными, поскольку быть родителем - значит выступать в определенной социальной роли, которая налагает свои обязательства. В каждом конкретном случае именно врач решает, в чем состоит благо пациента. Такой подход принято называть патерналистским, поскольку врач при этом выступает как бы в роли отца, который не только заботится о благе своего ребенка, но и сам определяет, в чем состоит это благо. Принцип «двойного эффекта» Важнейшую роль играют подсознательные психические процессы,эмоциональная сфера психики человека. Пример: У женщины,которая на третьем месяце беременности,находят рак. Если пытаться спасти жизнь женщины,опухоль следует удалить немедленно. Но если удалить опухоль,тогда будет потеряна жизнь не родившегося ребёнка. 19. Принцип автономность и информированного решения. Принцип автономности: Действие,совершаемое пациентом преднамеренно,то есть в соответсвии с собственным замыслом,планом. Без каких-либо внешних влияний,которые определяли бы ход и результат действий. Действие с пониманием того,что именно делает пациент 20. Принципы правдивости, конфиденциальности и доверия. Проблема плацебо. Правило правдивости: пациент и медицинский работник должны быть правдивы по отношению друг к другу, не скрывать и не искажать важных обстоятельств, касающихся здоровья и лечения. Конфиденциальность – это не только обязанность врача, но одновременно право пациента, которое является продолжением базисного права на неприкосновенность частной жизни. Правило конфиденциальности, как и правило правдивости, – основа полноценных доверительных отношений врача и пациента. Это правило выступает также традиционной опорой доверия общества к самой врачебной профессии. Основная цель этого правила – предотвратить разглашение важных для больного сведений, защитить пациента от негативных последствий доступа к конфиденциальной информации со стороны третьих лиц.  |