Якорные устройства

Скачать 2.09 Mb. Скачать 2.09 Mb.

|

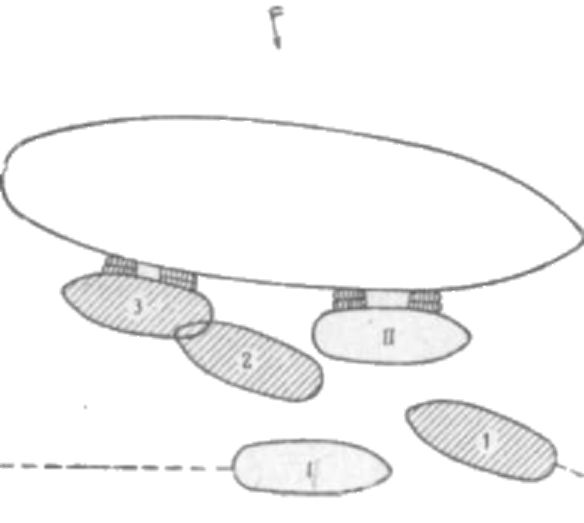

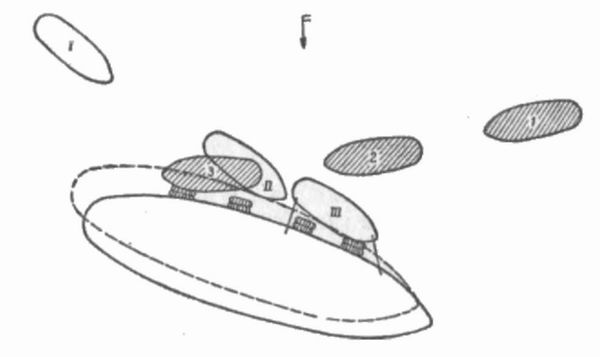

После того как швартующееся судно прижмется к плавучим кранцам, а все поданные швартовые концы будут обтянуты в рабочее положение, маневр швартовки можно считать законченным и судно приступает к тем или иным операциям, для которых оно швартовалось к борту судна-базы (положение II). Следует иметь в виду, что пока судно будет подходить бортом к плавучим кранцам, обтягивать поданные швартовые концы не следует во избежании перекоса швартующегося судна. На швартовых только подбирают слабину, следя за тем, чтобы они не уходили бы в воду. Это особенно важно при подбирании кормовых швартовых концов, так как именно кормовой швартов, оказавшийся в воде, представляет собой реальную угрозу намотки на винт швартующегося судна. Швартовка к подветренному борту на контркурсах (рис. 110). Так же как и в предыдущем случае, швартующееся судно, получив разрешение на швартовку, определяет направление дрейфующего судна, если это направление не было сообщено ему с судна-базы. Однако в этом случае удобнее заходить для пеленгования створа мачт дрейфующего судна с его носа, так как все последующие маневры будут производиться с носовых курсовых углов дрейфующего судна. Установив направление ДП дрейфующего судна, швартующееся судно заходит на курс сближения, идущий под острым углом к ДП дрейфующего судна. Располагать курс сближения следует с таким расчетом, чтобы оказаться на расстоянии около длины швартующегося судна от борта судна-базы в тот момент, когда швартующееся судно выйдет к борту судна-базы, немного не доходя до приготовленного ему причала (положение I). Выйдя в положение I, швартующееся судно, подрабатывая, если нужно, самым малым ходом вперед, стремится маневрировать так, чтобы выйти почти вплотную к тем плавучим кранцам, у которых оно должно стоять. Следует маневрировать с таким расчетом, чтобы, выйдя к своему месту и находясь чуть впереди от него (положение 2), практически не иметь хода вперед. Дрейфующее судно, двигаясь под ветер и вперед само прижмется плавучими кранцами к борту швартующегося судна. Если на швартующемся судне будет видно, что для того чтобы стать на свое место следует немного пройти по ходу своего судна вперед, на нем всегда можно подработать машиной вперед. Если на швартующемся судне подходить и ложиться в дрейф прямо напротив того места на борту дрейфующего судна, около которого следует ошвартоваться, то можно столкнуться со следующим явлением. Дрейфующее судно, двигаясь по ветру вперед, начнет проходить своим приготовленным причалом траверз швартующегося судна, которому, придется отрабатывать задним ходом, чтобы сохранить свое место против приготовленных для него кранцев. На заднем ходу сохранить параллельность своего судна борту дрейфующего судна-базы очень трудно и швартующееся судно может развернуться носом вправо или влево в зависимости от шага его винта и других конструктивных особенностей. При этом маневр будет сорван, если швартующееся судно успеет, отработав, отойти от борта дрейфующего судна, или же суда навалятся друг на друга, причинив взаимно те или иные повреждения. Подавать швартовые концы следует только тогда, когда швартующееся судно пройдет положение 2 и начнет сближаться с приготовленными для него кранцами. Торопиться с подачей выбросок и проводников не имеет смысла, так как при срыве маневра, потребующего отхода швартующегося судна, поданные проводники и выброски, выброшенные за борт, могут попасть на винт отходящего судна. После того как швартующееся судно станет на место (положение 3) и все швартовые концы будут обтянуты в рабочее положение, можно будет приступать к выполнению тех работ, для которых осуществлялся весь маневр швартовки. Швартовка к наветренном у борту. Так как судно-база дрейфует быстрее, чем швартующееся судно, швартовка к его наветренному борту труднее, чем швартовка к подветренному борту. Кроме того, как правило, на наветренном борту сильно ощушлется даже относительно небольшое ветровое волнение, совершенно незаметное на подветренном борту дрейфующего судна. Швартовка в этом случае будет заключаться в постоянном сближении на ходу с дрейфующим судном. После того, как суда сблизятся, выброски подаются со швартующегося судна; в этом случае они будут подаваться по ветру и, следовательно, могут быть поданы с большего расстояния. Затем при помощи выбросок подаются проводники, а затем швартовые концы с дрейфующего судна. Подбирая швартовые концы, дрейфующее судно подтягивает к себе швартующееся судно с относительно небольшим риском навала судов друг на друга, так как дрейфующее судно-база, имея скорость дрейфа большую, чем швартующееся судно, будет все время уходить от него. Иногда разница в скорости дрейфа обоих судов может быть невелика и тогда маневрировать с наветренного борта следует достаточно осторожно, так как возможен навал. Нельзя слишком разгонять швартующееся судно, подтягивая его при помощи швартовых концов, так как это также может привести к навалу судов друг на друга Швартоваться к наветренному борту дрейфующего судна можно на параллельных курсах и на контркурсах. Выбор того или другого вида швартовки обычно диктуется особенностями погрузочноразгрузочных работ. Швартовка к наветренному борту на параллельных курсах (рис. 111). Определив курс базы и получив разрешение на швартовку, швартующееся судно заходит с кормы с наветренного борта и правит чуть вперед от того плавучего кранца, к которому должн стать его носовая часть (положение I). Рис. 111. Схема швартовки к наветренному борту судна, дрейфующего носом вперед  Угол курса сближения швартующегося судна с дрейфующим так же, как скорость сближения, зависит от разницы скоростей дрейфа дрейфующего и швартуюшегося судов. Править немного вперед от носового кранца следует из расчета направления дрейфа базы. Выйдя в положение II, уменьшают скорость сближения до ее минимума, для чего стопорят машину, следуя дальше по инерции и правят с расчетом прижаться своей правой скулой к носовому плавучему кранцу. Пройдя положение II, швартующееся судно подает на дрейфующее судно-базу две выброски со своей носовой части. Быстро закрепив за поданные выброски проводники швартовых концов, дрейфующее судно-база передает проводники носового и кормового швартова на швартующееся, судно. Выброску, при помощи которой подбирают проводник кормового швартова, обносят вдоль борта швартующегося судна на его кормовую часть. По мере сближения судов на швартующемся судне с максимально возможной быстротой подбирают проводники швартовов и затем сами швартовы до тех пор, пока их концевые огоны не будут подняты на борт и не заложены за кнехты, если в дальнейшем они будут подбираться и обтягиваться на дрейфующем судне, или закладывают за барабан лебедки или шпиля на корме и за барабан брашпиля на носу швартующегося судна, если обтягивание швартовых лежит на его обязанности. Во время потравливания и подбирания проводников и швартовых концов необходимо следить за тем, чтобы травить их с борта дрейфующего судна-базы не больше, чем успевает подбирать швартующееся судно и, наоборот, подбирать на швартующееся судно не больше, чем успевает травить дрейфующее судно-база. Если соблюдать эти два несложных правила можно избежать ненужных и опасных рывков проводников и швартовых, которые могут привести к их обрыву или к неожиданному и не предусмотренному в маневре швартовки судна его развороту носом или кормой к борту дрейфующего судна-базы. Такой разворот в критический момент сближения судов может сорвать весь маневр и заставить швартующееся судно, отдав швартовы, отработать назад и отойти от борта, или окончится навалом судов друг на друга. В момент, непосредственно предшествующий соприкосновению скулы швартующегося судна с плавучим кранцем у борта дрейфующего судна-базы, на швартующемся судне следует положить руль лево на борт и, застопорив ход, двигаться дальше по инерции, быстро подбирая швартовые концы. Когда швартующееся судно, придя в положение III, коснется правой скулой плавучего кранца и упрется в него, продолжая держать руль лево на борту, можно давать на очень короткий отрезок времени машине швартующегося судна ход вперед. Этим ускорится движение кормы швартующегося судна вправо к борту базы. Однако промежуток времени, в течение которого машина швартующегося судна будет работать вперед, Должен быть невелик, чтобы швартующее судно не получило излишнего поступательного движения вперед. Далее, подбирая и обтягивая швартовы, швартующееся судно окончательно устанавливается на предназначенном ему месте и, закончив швартовку, приступает к проведению тех или иных работ ради которых производилась швартовка. Наиболее трудно в описанном маневре швартовки к наветренному левому борту на параллельных курсах точно рассчитать скорость и курс сближения. Ошибка здесь может привести либо к тому, что швартующийся окажется слишком далеко на ветре от своего «причала», уходящего с базой под ветер, либо при переоценке скорости этого дрейфа швартующийся слишком близко подведет свое судно, что может кончиться навалом на базу. Трудность маневра усугубляется, если на швартующемся судне гребной винт правого шага. Дать задний ход для погашения инерции очень рискованно, так как при этом его нос пойдет вправо в сторону борта дрейфующего судна-базы. В тех случаях, когда швартующееся судно имеет винт левого шага или ВРШ, который на заднем ходу работает как винт левого шага, положение швартующегося судна и весь маневр швартовки значительно облегчается. В этом случае швартующееся судно подходит к борту дрейфующего судна-базы под более тупым углом, следуя по инерции, и, немного не доходя до носового кранца, дает полный ход назад, гася инерцию и одновременно забрасывая свою корму в сторону борта дрейфующего судна-базы. Гасить инерцию нужно ровно настолько, насколько это требуется, чтобы швартующееся судно продолжало двигаться со скоростью дрейфующего судна-базы. Судно, имеющее ВРШ, во всех отношениях имеет преимущество перед обычными винтами правого и левого шага. Сближение судов на самом малом ходу можно отрегулировать, изменяя угол разворота лопастей гребного винта и количество его оборотов, так что швартующееся судно будет почти точно двигаться со скоростью дрейфующего судна-базы, сближаясь с ним ровно настолько, насколько это требует обстановка. Дав задний ход, швартующееся судно с ВРШ легко прижмет свою корму к кормовому плавучему кранцу. Швартовка на контркурсах (рис. 111). Получив разрешение на швартовку к наветренному борту на контркурсах и определив курс дрейфующего судна-базы, швартующееся судно заходит с наветренного борта и ложится на курс сближения, правя на кранец предназначенный для его кормовой части (положение 1). По мере сближения с бортом дрейфующего судна-базы на швартующемся судне уменьшают ход до того возможного минимума, при котором сближение еще продолжается и судно слушается руля (положение 2). Пройдя положение 2 и приблизившись на расстояние возможной передачи выбросок, со швартующегося судна на дрейфующее судно-базу по ветру подается две выброски. При помощи одной из них начинают быстро подбирать проводник, а затем и носовой швартовый конец, вторую быстро обносят вдоль борта швартующегося судна на его корму и начинают оттуда также быстро подбирать проводник и кормовой швартовой конец. При передаче выбросок, а затем при подбирании проводников и швартовых концов необходимо следить, чтобы слабина концов ни при каких обстоятельствах не попадала бы в воду, так как это грозит намоткой на винт швартующегося судна. Поэтому травить с дрейфующего судна-базы нужно ровно столько проводника и швартова, сколько успевает выбирать швартующееся судно, и наоборот, выбирать на швартующемся судне нужно столько, сколько успевает травить дрейфующее судно-база. В момент подачи выбросок или несколько раньше в зависимости от скорости сближения судов на швартующемся судне стопорят машину и судно движется дальше по инерции. Когда нос швартующегося судна поравняется с кормовым плавучим кранцем, на нем дают машине полный ход назад и работают этим ходом столько, сколько нужно, чтобы погасить инерцию поступательного движения вперед и прийти в положение 3. Во время работы задним ходом швартующееся судно отбросит нос вправо от борта дрейфующего судна-базы, чем будет предотвращен навал швартующегося судна на судно-базу. Одновременно швартующееся судно прижмет свою корму к приготовленному для него кормовому кранцу. Как только швартующееся судно настолько потеряет инерцию, что угроза навала его на судно-базу будет ликвидирована, на нем останавливают машину. В зависимости от скорости сближения судов машина швартующегося судна может начинать работать задним ходом и ранее — тотчас после передачи выбросок на дрейфующее судно-базу. Подавать швартовы нужно очень быстро. После того как огоны заложены на места или концы швартовых взяты на барабаны, следует быстро подбирать слабину швартовых концов, не выдраивая ни одного из них с тем, чтобы не перекосить швартующееся судно относительно борта судна-базы. Придержать нос или корму швартующегося судна при помощи швартового конца можно только в том случае, когда нос или корма под влиянием тех или иных причин рыскнет в сторону настолько, что поставит под угрозу выполнение всего маневра. В тех случаях, когда из-за слишком большой скорости дрейфа судна-базы или при сильном ветровом волнении у наветренного борта дрейфующего судна трудной опасно сблизиться с ним на расстояние, достаточное для передачи выброски, рекомендуется использовать на швартующемся судне линеметательную установку Для подачи линя на борт дрейфующего судна-базы, при помощи которого затем принимают проводник швартового конца и сам швартовый конец. Б35 -----------------Разновидности талей – тельферы электрические, ручные цепные тали и канатные Подъём и перемещение, кантование и стропление – все перечисленные выше операции над предметами и субстанциями разной степени тяжести облегчаются при использовании дополнительного подъёмно-транспортного оборудования, самым простым, компактным и доступным из которого являются особые приспособления, называемые талями (или, что то же самое, талями электрическими). Они повсеместно эксплуатируются в грузоподъёмной деятельности в таких сферах как промышленность, строительство, применяются на территории портов и так далее. С точки зрения технической организации привода, эти устройства делятся на 2 большие группы – электрические и ручные. В электрических (они же электротельферы) механизм приводится в движение с помощью электродвигателя, а управление обычно дистанционное. В ручных (или механических) конструкциях для запуска задействуются непосредственно мышцы человека-оператора. Конечно, это приводит к ряду недостатков по сравнению с устройствами электрическими. Во-первых, они менее производительны, так как рабочий вручную способен передвигать значительно меньшее количество грузов и с меньшей скоростью, чем мощный двигатель. И, во-вторых, необходимость находиться рядом с аппаратом и поднимаемым грузом приводит к более высокому риску для здоровья, чем в случае работы с дистанционно управляемыми электрическими приборами. Однако ряд преимуществ окупает эти минусы в случае, когда речь идёт о работах разовых и небольших, о перемещении наиболее лёгких грузов – ведь ручной агрегат дешевле, занимает меньше объёма и меньше весит. Более того, иногда в работе даже требуется, чтобы ПТО обладало меньшей скоростью, если нужна повышенная точность – в частности, при соединении сложных деталей, в автосервисах, когда двигатель машины стыкуется с корпусом и в иных аналогичных ситуациях. И, наконец, в условиях повышенной трудности, когда невозможно достать источник электрического питания, выбор в пользу энергонезависимой механической разновидности делается автоматически. В зависимости от того, какой подъёмный элемент используется в устройстве, тали подразделяются на ручные канатные и ручные цепные. Последние же сами классифицируются на рычажные и тали ручные шестерёнчатые – одни запускаются рычагом, а другие содержат шестерёнки и 2 цепи (приводную и грузовую). Приводная, она же тяговая, цепь в цепных механизмах обеспечивает перемещение объекта, а грузовая – его фиксацию, так как на неё навешивается непосредственно крюк с грузом. Подобные приспособления можно располагать высоко над поверхностью, причём рабочий может оставаться внизу, поскольку тяговая цепь даёт такую возможность. Чем она длиннее, тем выше максимальная высота, на которую поднимается груз. А вот цепными механизмами с рычагом на расстоянии управлять нельзя – оператору нужно находиться рядом с устройством и поднимаемым грузом. Кроме того, такие машины медленнее, чем шестерёнчатые. Зато они позволяют двигать груз не только по вертикали, но и вперёд-назад. Вообще говоря, и шестерёнчатое устройство можно превратить в передвижное, прицепив его к тележке (или вагонетке), которая зачастую поставляется вместе с тельфером. Такая тележка движется вдоль монорельса двутаврового профиля, за счёт чего достигается способность оборудования горизонтально перемещать тяжёлые объекты. Стационарные же приспособления, в отличие от передвижных, не способны к горизонтальному перемещению и медленнее работают. Чаще всего их применяют в малогабаритных зданиях, в автосервисах и на складах. В состав механической тали входят цепной блок (полиспаст), служащий для организации подъёма, и устройство привода, которое представляет собой редуктор с механическим приводом от бесконечной цепи. Полиспаст составляют два блока – верхняя, неподвижная, обойма и нижняя, подвижная, которые связаны между собой посредством каната. Данный элемент может работать не только как часть другой грузоподъёмной конструкции, но и в роли независимого приспособления. Полиспаст и привод заключены внутрь общего корпуса ручного цепного подъёмного механизма. Кроме того, в его строение входят две уже упомянутые выше круглозвенные цепи – сварные либо пластинчатые, особое тормозное устройство (целью которого является удержание объекта на нужной высоте и предотвращение его спонтанного сползания вниз), мобильная блочная подвеска, заканчивающаяся крюком, защёлки безопасности на подвижном подвесном крюке. Поскольку ручные тельферы в силу нескольких причин изначально представляют большую угрозу жизни персонала и сохранности оборудования, чем электрические, то важно соблюдать главные правила техники безопасности при их эксплуатации. Все вышеперечисленные составные детали машины (подъёмные цепи, крюки, защёлки безопасности) подлежат обязательной проверке перед запуском. Запрещается продолжать работу, когда в процессе эксплуатации цепь оказалась перекрученной или застряла (ни в коем случае не дёргать!), запрещается оставлять тяжеловесный груз в воздухе в подвешенном состоянии, а также допускать людей в зону его вероятного падения. И уж тем более нельзя с помощью крюка людей поднимать вместо грузов, а также навешивать на устройство данной модели более тяжёлые объекты, чем те, на которые оно рассчитано. Недопустимо тащить груз по поверхности, разрешается лишь перемещение по воздуху, нельзя обматывать его цепью. Выполняя эти несложные требования безопасности, удастся свести к минимуму риск возникновения несчастных случаев на производстве и финансовых потерь предприятия.? ----------------К шлюзованию допускаются маломерные моторные суда, если в удостоверении на годность к плаванию, судовом билете или судовом свидетельстве есть запись на плавание в районе, где имеется шлюз. Шлюзование небольших прогулочных лодок с подвесными моторами и различного рода гребных судов (академических, прогулочных, байдарок, разборных резиновых) опасно и, как правило, не допускается. В отдельных случаях шлюзование некоторых из них может производиться с разрешения вахтенного начальника шлюза. Шлюзование является сложным процессом плавания для малого судна, безопасный исход которого зависит от размера и типа шлюза, конструкции и типа судна, материала, из которого сделан корпус судна, величины его надстройки, количества и типов судов, шлюзуемых вместе с данным судном, и их расстановки в камере шлюза. При шлюзовании важно правильно выбрать место в шлюзе, которое указывается обычно работником шлюза. Судоводитель еще до подхода к шлюзу по лоцманским картам, лоциям или путем расспросов у работников пути и флота (совершенно не доверяя посторонним) должен тщательно изучить расположение гидроузла, его акваторию, плотины, расположение деривационных подходных каналов, камер шлюзов, мест стоянки судов и ожидания шлюзования, семафорных мачт, светофоров дальнего и ближнего действия и других сигналов. Рис. 126. Подход катера к плотине Во время подхода к знаку сигнала, стоящего перед шлюзом или гидроузлом, особенно важно точно знать, в какой (левой или правой) стороне и где точно, за каким ориентиром, начинается деривационный канал, а если его нет, то шлюз. В зависимости от этого судоводитель-любитель и ищет их на местности. Деривационные каналы новых шлюзов и сами камеры шлюзов ясно видны, в то время как входы в подходные деривационные каналы и шлюзы старых шлюзовальных систем, как, например, Москворецкой системы, сделаны обычно из дерева, имеют темный цвет, их судоходные габариты малы и поэтому плохо различимы на темном фоне местности, особенно в сумерки и ночью. Даже днем входные эстакады могут быть приняты за причалы, укрепления берегов или другие гидротехнические сооружения. |