--------------МАНЕВРИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫМ СУДНОМ

Если судно получило какие-либо повреждения в открытом море, важным условием предупреждения его гибели является умелое маневрирование. В результате повреждений судно может получить большой крен, надводные пробоины вблизи ватерлинии, и вследствие этого, как правило, остойчивость его понижается. Поэтому необходимо избегать, особенно на большом ходу, резких перекладок руля, вызывающих дополнительные кренящие моменты.

При повреждениях носовой части, вызвавших водотечность корпуса, движение судна вперед будет увеличивать поступление воды, а следовательно, создавать дополнительное давление на кормовую переборку поврежденного отсека. В данной ситуации.до заделки пробоины идти передним ходом рискованно, особенно если пробоина значительна. Если заделать пробоину невозможно, следует существенно снизить ход или даже идти задним ходом (например, на многовинтовых судах).

В случае обледенения поврежденного судна остойчивость и маневренные качества его обычно еще более ухудшаются, поэтому экипаж должен принять меры по борьбе со льдом.

Если поврежденное судно имеет значительный крен, не поддающийся уменьшению, то капитан обязан маневрировать так, чтобы во избежание опрокидывания повышенный борт судна оказался не наветренным, особенно когда ветер достигает штормовой силы или имеет шквалистый характер. В штормовую погоду изменением скорости и курса относительно волны можно существенно уменьшить амплитуду качки, избежать резонанса, а также возможной потери остойчивости на попутном волнении, наиболее вероятной при длинах волн, близких к длине судна.

Если повреждения, полученные судном во время плавания, настолько велики, что судовыми средствами экипаж не может справиться с поступающей водой, разумнее всего посадить судно на мель. По возможности нужно выбрать берег, который имеет отлогий склон, песчаный или другой подобный грунт без камней. Желательно также, чтобы в районе посадки не было сильных течений. Вообще лучше выброситься на мель в любом месте (если это не угрожает явной гибелью судну), чем предпринимать попытки дойти до подходящего берега и подвергать судно риску затопления на большой глубине.

Принимая решение о посадке поврежденного судна на мель, нужно учитывать опасность уменьшения остойчивости, если судно коснется грунта малой площадью днища, особенно на твердом грунте в районе, где глубины резко увеличиваются от берега. Появляющаяся в этот момент реакция опоры, приложенная к днищу судна в точке касания грунта, и является причиной уменьшения остойчивости. Опасного крена может не возникнуть, если уклон грунта близок к углу крена или дифферента судна, так как судно сядет

на грунт сразу значительной частью днища, а также при посадке на мягкий грунт: в этом случае оконечность судна не опирается на грунт, а врезается в него.

Чтобы судно не получило новых повреждений от ударов о грунт в штормовую погоду, его нужно закрепить на мели, например, завозом якорей или дополнительным затоплением отсеков.

Когда все повреждения будут заделаны, приступают к откачке воды из затопленных отсеков. В первую очередь вода должна быть полностью удалена из отсеков, имеющих наибольшую ширину. Если пренебречь этой рекомендацией, в процессе всплытия судна его остойчивость снова может ухудшиться от наличия свободных поверхностей.

Посадка на мель осуществляется, как правило, носом, но при мягком грунте не исключается посадка кормой с отдачей обоих якорей под углом к береговой черте, возможно более близким к прямому. Несмотря на риск повреждения винторулевого комплекса, такой способ не лишен преимуществ: удары волн будет принимать на себя нос судна, являющийся наиболее прочной частью корпуса, причем ударам будет подставлена минимальная площадь; якоря можно использовать для закрепления судна на мели, избежав весьма трудоемкой операции их завоза. Кроме того, их можно будет использовать для облегчения последующего снятия судна с мели.

Б33

--------------улевое устройство служит для изменения направления движения судна, обеспечивая перекладку пера руля на некоторый угол в заданный промежуток времени.

Основные элементы рулевого устройства показаны на рис. 54.

Руль — основной орган, обеспечивающий работу устройства. Он действует только на ходу судна и в большинстве случаев располагается в кормовой части. Обычно на судне один руль. Но иногда для упрощения конструкции руля (но не рулевого устройства, которое при этом усложняется) ставят несколько рулей, сумма площадей которых должна быть равной расчетной площади пера руля.

Основной элемент руля — перо . По форме поперечного сечения перо руля может быть: а) пластинчатым или плоским, б) обтекаемым или профилированным.

Преимущество профилированного пера руля в том, что сила давления на него превосходит (на 30% и более) давление на пластинчатый руль, что улучшает поворотливость судна. Отстояние центра давления такого руля от входящей (передней) кромки руля меньше, и момент, необходимый для поворота профилированного руля, также меньше, чем у пластинчатого руля. Следовательно, потребуется и менее мощная рулевая машина. Кроме того, профилированный (обтекаемый) руль улучшает работу винта и создает меньшее сопротивление движению судна.

Форма проекции пера руля на ДП зависит от формы кормового образования корпуса, а площадь — от длины и осадки судна (L и Т). У морских судов площадь пера руля выбирается в пределах 1,7—2,5% от погруженной части площади диаметральной плоскости судна. Ось баллера является осью вращения пера руля.

Баллер руля в кормовой подзор корпуса входит через гельм- портовую трубу. На верхней части баллера (голове) крепится на шпонке рычаг, называемый румпелем , служащий для передачи вращательного момента от привода через баллер на перо руля.

Рис. 54. Рулевое устройство. 1 — перо руля; 2 —баллер; 3 — румпель; 4 — рулевая машина с рулевым приводом; 5 —гельмпортовая труба; 6 — фланцевое соединение; 7 — ручной привод.

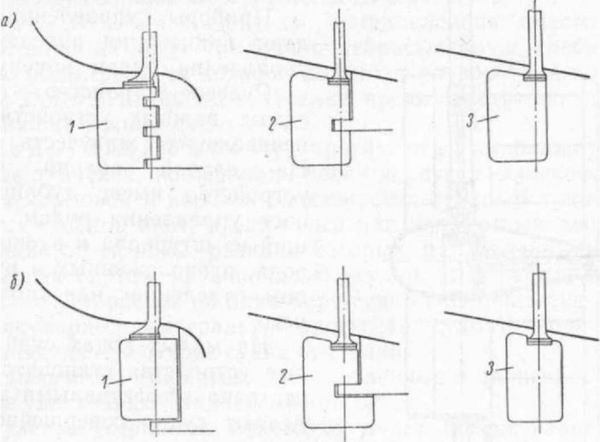

Судовые рули принято классифицировать по следующим признакам (рис. 55).

По способу крепления пера руля с корпусом судна различают рули:

а) простые — с опорой на нижнем торце руля или со многими опорами на рудерпосте;

б) полуподвесные — с опорой на специальном кронштейне в одной промежуточной точке по высоте пера руля;

в) подвесные — висящие на баллере.

По положению оси вращения относительно пера руля различают рули:

а) пебалапсириые — с осью, размещенной у передней (входящей) кромки пера;

б) полубалансирные — с осью, расположенной на некотором расстоянии от передней кромки руля, и отсутствием площади в верхней части пера руля, в нос от оси вращения;

Рис. 55. Классификация судовых рулей в зависимости от способа крепления их с корпусом и расположения оси поворота: а — небалансирные; б— балансирные. 1 — простой; 2 — полуподвесной; 3 — подвесной.

в) балансирные — с осью, расположенной так же, как у полу- балансирного руля, но с площадью балансирной части пера на всю высоту руля.

Отношение площади балансирной (носовой) части ко всей площади руля называется коэффициентом компенсации, который у морских судов лежит в пределах 0,20—0,35, а у речных 0,10—0,25.

Рулевой привод представляет собой механизм, передающий на руль усилия, развиваемые в рулевых двигателях и машинах.

Рулевая машина на судах приводится в действие электрическими или электрогидравлическими двигателями. На судах длиною менее 60 м разрешается вместо машины установка ручных приводов. Мощность рулевой машины выбирается исходя из расчета перекладки руля на предельный угол до 35° с борта на борт за 30 сек.

Рулевой привод предназначается для передачи команд от штурмана из рулевой рубки к рулевой машине в румпельное отделение. Наибольшее применение находят электрическая или гидравлическая передачи. На малых судах применяются валиковые или тросовые приводы, в последнем случае этот привод называют — штуртросовым.

Рис. 56. Активный руль: а — с конической передачей на винт; б — с электромотором водяного исполнения.

Контрольные приборы следят за положением рулей и исправным действием всего устройства.

Приборы управления передают приказания рулевому при управлении рулем вручную. Рулевое устройство — одно из самых важных устройств, обеспечивающих живучесть судна.

На случай аварии рулевое устройство имеет дублирующий пост управления рулем, состоящий из штурвала и ручного привода, расположенных в румпель- ном отделении или вблизи от него.

На малых ходах судна рулевые устройства становятся недостаточно эффективными и порой делают судно совершенно неуправляемым.

Для повышения маневренности на современных судах некоторых типов (промысловых, буксирах, пассажирских и специальных судах и кораблях) устанавливают активные рули, поворотные насадки, подруливающие устройства или крыльчатые движители. Эти устройства позволяют судам самостоятельно выполнять сложные маневры в открытом море, а также проходить без вспомогательных буксиров узкости, входить на акваторию рейда и гавани и подходить к причалам, разворачиваться и отходить от них, экономя на этом время и средства.

Активный руль (рис. 56) представляет собой перо обтекаемого руля, на задней кромке которого установлена насадка с гребным винтом, приводящимся в движение от валиковой кони- ческой передачи, проходящей через пустотелый баллер и вращающийся от электродвигателя, установленного на голове баллера. Существует тип активного руля с вращением винта от электродвигателя водяного исполнения (работающего в воде) вмонтированного в перо руля.

При перекладке активного руля на борт работающий в нем винт создает упор, разворачивающий корму относительно оси поворота судна. При работе гребного винта активного руля на ходу судна скорость судна увеличивается на 2—3 узла. При остановленных главных двигателях от работы гребного винта активного руля судну сообщается малый ход до 5 узл.

Поворотная насадка , установленная вместо руля, при перекладке на борт отклоняет отбрасываемую гребным винтом струю воды, реакция которой вызывает разворот кормовой оконечности судна. Поворотные насадки преимущественно находят применение на речных судах.

Подруливающие устройства выполняются обычно в виде туннелей, проходящих через корпус, в плоскости шпангоутов, в кормовой и носовой оконечностях судна. В туннелях размещается гребной винт, крыльчатый или водометный движитель, создающие струи воды, реакции которых, направленные от противоположных бортов, разворачивают судно. При работе кормового и носового устройства на один борт судно перемещается лагом (перпендикулярно диаметральной плоскости судна), что очень удобно при подходе или отходе судна от стенки.

Крыльчатые движители, установленные в оконечностях корпуса также увеличивают маневренность судна.

Рулевое устройство подводной лодки обеспечивает более разнообразные ее маневренные качества. Устройство предназначается для обеспечения управляемости подводных лодок в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Управление подводной лодкой в горизонтальной плоскости обеспечивает плавание лодки по заданному курсу и осуществляется вертикальным и рулями , площадь которых несколько больше площади рулей надводных судов и определяется в пределах 2—3% от площади погруженной части диаметральной плоскости лодки.

Управление подводной лодкой в вертикальной плоскости на заданной глубине обеспечивается при помощи горизонтальных рулей.

Рулевое устройство горизонтальных рулей состоит из двух пар рулей с их приводами и передачами. Рули делаются парными, т. е. на одном горизонтальном баллере располагаются по бортам лодки два одинаковых пера руля. Горизонтальные рули бывают кормовыми и носовыми в зависимости от места расположения по длине лодки. Площадь кормовых горизонтальных рулей больше площади носовых рулей в 1,2—1,6 раза. Благодаря этому эффективность кормовых горизонтальных рулей в 2—3 раза выше эффективности носовых. Для увеличения момента, создаваемого кормовыми горизонтальными рулями, их обычно располагают за винтами.

Носовые горизонтальные рули на современных подводных лодках являются вспомогательными, их делают заваливающимися и устанавливают в носовой надстройке выше ватерлинии, чтобы не создавать дополнительного сопротивления и не мешать управлению лодкой при помощи кормовых горизонтальных рулей на больших скоростях подводного хода.

Обычно на полной и средней скорости подводного хода управление подводной лодкой производится при помощи одних кормовых горизонтальных рулей.

При малой скорости хода управление лодкой кормовыми горизонтальными рулями становится невозможным. Скорость, при которой лодка теряет управляемость, называется инверсивной скоростью. На этой скорости лодка должна управляться одновременно кормовыми и носовыми горизонтальными рулями.

----------- Способы снятия судна с мели

Снятие аварийного судна с мели может быть произведено своими силами и средствами, при помощи других судов и с применением технических средств, которые недоступны судну, особенно транспортному.

Все способы снятия севшего на мель судна могут быть классифицированы следующим образом:

1) сход с мели при помощи работы своих машин;

2) сход с мели применением балластировки, дифферентования и кренования судна, понимая под балластировкой прием и снятие жидких грузов;

3) сход с мели при помощи гиней, лебедок и тяжелых якорей;

4) сход с мели путем откачки судна с предварительной заделкой пробоин, а также при помощи его разгрузки и нагрузки;

5) снятие с мели при помощи буксировки другими судами;

6) снятие с мели при помощи устройства канала и котлована у снимаемого судна;

7) снятие с мели при помощи устройства подъемных и спусковых приспособлений.

Первые четыре способа относятся к способам снятия судна с мели собственными силами и средствами. Обычно они применяются в комбинации друг с другом. Например, часто возникает необходимость увеличивать тягу винта при помощи гиней и судовых лебедок или уменьшать давление на банку дифферентованием, кренованием и разгрузкой и загрузкой судна.

Много случаев посадки на мель, особенно на каменистую банку, сопровождается повреждением корпуса и затоплением отдельных отсеков. В таких случаях перед снятием судна с мели необходимо облегчить его путем заделки повреждения и откачки воды из отсеков. Иногда заделка крупных повреждений корпуса становится невозможной, тогда прибегают к другим методам придания плавучести кораблю, и его снимают с мели без заделки пробоины.

Если съемка с мели осуществляется при помощи буксировки другими судами, то часто ей предшествуют дифферентование, кренование и разгрузка судна, а также заделка пробоины и откачка влившейся воды. Нередко в помощь буксирующим судам завозят якоря и используют машины судна, потерпевшего аварию.

Перед съемкой судна с мели путем создания каналов и применения сложных технических средств неизбежно приходится разгружать его, а также исправлять повреждения, полученные им при посадке на мель.

Снятие с мели с помощью работы главного двигателя на задний ход

Если при посадке на мель не ощущалось удара о грунт, нет опасений, что корпус поврежден, и судно сохранило курс, которым оно следовало до посадки, обычно сразу после посадки на мель работой машины на задний ход пытаются сойти на глубокую воду. При отсутствии положительного результата после 20—30-минутной работы машины ее следует застопорить и более детально разобраться в обстановке.

Если результаты обследования судна, грунта под ним и произведенных расчетов свидетельствуют о возможности снятия с мели работой машины, дают задний ход, начиная с малого до полного. Это позволит вовремя остановить машину, если винт будет за что-либо задевать.

Если видимого результата от работы машиной нет, делают попытку «расшевелить» судно на грунте путем резкого изменения работы машины переменными ходами, повторяя такое изменение 10—15 раз. При посадке на мель с хода можно использовать кратковременную работу машины передним ходом. Одновременно с дачей переднего хода руль сначала следует поставить прямо, а в последующих попытках — поочередно лево и право на борт. Принимая решение сняться с мели с помощью машины, следует учесть некоторые важные обстоятельства.

1. На мягких грунтах длительная работа машины задним ходом может повлечь за собой засорение системы охлаждения главного двигателя. Чтобы избегать этого, нужно своевременно переключить питание системы охлаждения с донных кингстонов на бортовые.

2. На тех же грунтах от длительной работы винта может произойти нежелательное перемещение грунта от кормы к средней и носовой частям судна — намыв грунта. Чтобы вовремя заметить это явление, нужно систематически промерять глубины вдоль бортов. Намыв может быть также обнаружен по характерному помутнению воды. Если судно сидит на мели большей частью корпуса, возможно проседание его в грунт в результате вымывания грунта изпод днища. С обнаружением намыва машину нужно остановить, так как дальнейшая ее работа будет увеличивать силу присоса к грунту.

3. При наличии прижимного ветра и волны судно во время работы машины на задний ход может быть развернуто параллельно линии берега и оказаться на мели бортом. Этому может способствовать стремление одновинтового судна на заднем ходу уклоняться кормой в какую-либо сторону в зависимости от направления вращения винта. Если опасность разворота существует, рекомендуется предварительно завезти верп.

Если первые попытки снятия с мели длительной работой машины на задний ход безуспешны, повторять такие попытки следует лишь с изменением гидрометеообстановки (изменение направления ветра, повышение уровня воды, усиление волнения и т. д.).

Стягивающее усилие главного двигателя при снятии с мели должно быть больше силы реакции грунта и определяется согласно следующего выражения:

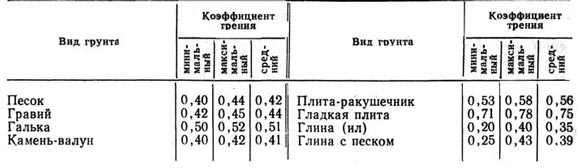

F = f * R;

где f – коэффициент трения стального корпуса о грунт.

В том случае, когда расчеты показывают, что сняться с мели при помощи своих машин не представляется возможным или когда фактическая попытка достигнуть этого работой машины не удалась, следует принимать другие меры.

К таким мерам относится уменьшение давления на мель с применением для этого дифферентования, кренования, разгрузки и нагрузки судна.

Если судно перед посадкой на банку имеет некоторую скорость, то оно вообще получает крен и дифферент с одновременным уменьшением средней осадки.

Для уменьшения давления на банку грузы на судне перемещают так, чтобы судно при той же посадке оказалось на плаву. Такую посадку можно получить как перемещением грузов, находящихся на судне, так и его разгрузкой или нагрузкой. При втором способе посадка получается более точной, а при первом и третьем — более приближенной.

Способ дифферентования

Для определения количества груза, которое необходимо перенести из поврежденной части судна в противоположную оконечность судна, поступают следующим образом:

• определяют дифферент до посадки на мель;

• точно замеряют осадку штевнями после посадки на мель и определяют дифферент;

• находят изменение дифферента;

• определяют потребный дифферентующий момент умножением изменения дифферента на момент, дифферентующий на 1 см (или на 1 дюйм);

• руководствуясь полученным дифферентующим моментом, намечают плечо переноса груза, а затем и количество перемещаемого груза.

Способ кренования

Для определения количества груза, которое необходимо переместить, чтобы получить требуемый крен, поступают следующим образом:

• определяют изменение угла крена до и после посадки на мель;

• определяют кренящий момент умножением крена на момент, кренящий на 1°;

• руководствуясь кренящим моментом, намечают количество и место перемещения груза.

Самым удобным средством для дифферентования и кренования является перекачка балласта и жидкого груза из района посадки в противоположную оконечность или с борта на борт. Для дифферентования наиболее эффективными являются перекачки из форпика в ахтерпик или наоборот.

Способ разгрузки судна

Разгрузка судна сама по себе уменьшает давление на банку, так как она уменьшает вес судна. Однако это справедливо только для такого случая разгрузки, когда после снятия груза судно на свободной воде всплывает параллельно самому себе или всплывает так, что дифферентуется на оконечность, противоположную месту посадки на банку. При несоблюдении этих условий будет увеличиваться давление судна на банку, а не уменьшаться.

Расчеты уменьшения давления на банку рассматриваемым способом ведут в следующем порядке:

• определяют дифферент и среднюю осадку до и после посадки на мель;

• по разности средних осадок определяют потерю водоизмещения;

• по изменению дифферента определяют дифферентующий момент;

• намечают количество груза для выгрузки и место, откуда этот груз следует брать;

• если в качестве отгруженного груза будет вода или топливо, хранящееся в танках двойного дна, то необходимо проверить поперечную остойчивость.

В первую очередь откачивают балластную и пресную воду, затем топливо и, если этих грузов оказывается недостаточно, начинают выгружать груз.

Так как при использовании этого метода в большинстве случаев приходится жертвовать грузом или топливом, то количество отгружаемого груза или топлива должно быть минимальным, т. е. таким, чтобы только довести силу давления на банку до такого значения, при котором судно будет снято с мели тягой винтов и якорей. Очевидно, наибольший эффект дает выгрузка груза из того района, который находится на месте касания груза.

Рис. 8.6. Снятие с мели способом разгрузки судна

Снятие судна с мели с помощью якорей и гиней

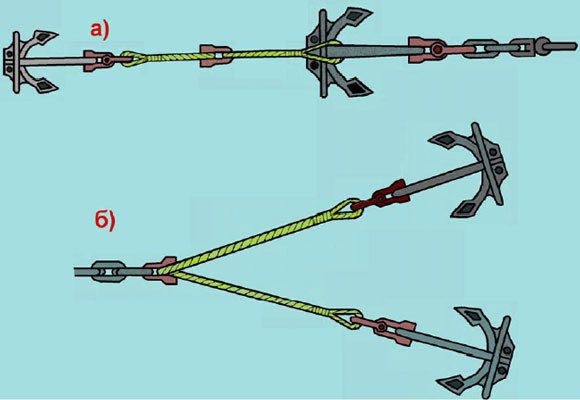

Принимая решение о завозе якорей, нужно тщательно выбрать места их отдачи, имея в виду, что перекладка якорей судовыми средствами чрезвычайно затруднительна, а чаще всего невозможна.

С учетом соотношения масс судовых якорей на направлениях стягивания применяют становые и запасной якоря, а верпы и стопанкер используют в основном для удержания судна от нежелательных разворотов. Один из становых якорей рекомендуется оставлять на штатном месте, так как после снятия с мели завезенные якоря обычно нельзя быстро поднять на судно, а отсутствие якоря, готового к немедленной отдаче, может стать причиной новой аварии.

Наибольшей держащей силой якорь обладает при условии, что усилия, приложенные к нему, направлены горизонтально. Это достигается применением цепных якорных канатов, имеющих большую массу на единицу длины. Однако длина якорных цепей ограничена, и заводить их очень трудно. Поэтому на практике в качестве якорного применяют стальные канаты.

Диаметр стального троса зависит от прикладываемого к нему усилия с учетом запаса прочности 1,3—1,5. Длина должна быть такой, чтобы при приложении тягового усилия не возникала вертикальная составляющая в месте крепления троса к якорю, стремящаяся вывернуть якорь из грунта.

Если держащая сила одного якоря недостаточна, на одном якорном канате завозят 2 якоря. Разные по массе или по типу якоря кладут «гуськом». Ближайшим к судну должен быть якорь большей массы. Держащую силу «гуська» принято считать равной сумме держащих сил обоих якорей. Якоря одного типа и одинаковой массы лучше положить «веером».

Выборка якорей на борт после снятия судна с мели в общем случае может быть выполнена так. Якорный канат вспомогательного якоря полностью травят за борт. Судно подтягивают сначала к одному тяжелому якорю и выбирают его, а затем к другому. Вспомогательный якорь с помощью хватталей выбирают после этого со шлюпки. В зависимости от обстановки иногда этим якорем приходится жертвовать.

Максимальная держащая сила якорей равна максимальному усилию, получаемому при снятии с мели данным способом, а усилия, прилагаемые к якорным канатам, должны быть не менее максимальной держащей силы якорей.

Рис. 8.7. Отдача якоре «гуськом» (а) и «веером» (б)

Если усилий, создаваемых непосредственно брашпилем и грузовыми лебедками, недостаточно, прибегают к помощи гиней. Для этой цели наиболее подходят гини тяжелых грузовых стрел. Натяжение ходового лопаря гиней соответствует тяговым усилиям, создаваемым брашпилем или грузовой лебедкой. Обычно эти усилия известны из паспортных данных судна.

Если парные лебедки способны дать достаточное тяговое усилие, можно обойтись и без гиней. Для этого грузовые шкентели лебедок проводят через систему канифасблоков и крепят к якорному канату.

При выборке нескольких якорей может оказаться, что один из них перестает держать. Это обнаруживается потому, что якорный канат ползущего по грунту якоря выбирается значительно легче по сравнению с другими. В данном случае нужно использовать один из следующих способов.

Если за бортом находится достаточное для нормальной работы якоря количество якорного каната, прилагаемое к нему усилие снижают путем исключения из работы одного или нескольких шкивов блоков гиней. Если длина оставшегося за бортом каната меньше расчетной, сорванный якорь нужно выбрать и завезти вновь. Использование якорей и гиней при снятии судов с мели обычно сочетается с работой машин. Ход следует давать в момент, когда достигается наибольшее натяжение якорных канатов. Волнение иногда может оказать помощь в снятии с мели. При этом выборку якорных канатов и дачу хода машинами нужно производить с подходом к судну гребня волны.

Когда судно начнет двигаться, что можно обнаружить, например, по заранее выставленным буйкам или вешкам, необходимо во избежание наматывания якорных тросов на винты своевременно стопорить машины. Если судно движется достаточно легко, дальнейшее подтягивание к якорям следует производить без помощи машин.

Несмотря на большие затраты труда и времени, использование гиней является нередко необходимой и действенной мерой снятия судна с мели. Помимо значительного выигрыша в силе, гини обеспечивают постоянное усилие, тогда как совпадение усилий нескольких судов-спасателей, снимающих аварийное судно с мели, почти никогда не достигается.

Во время работ по снятию с мели с помощью якорей и гиней, особенно на волнении, в такелажном оборудовании и судовых устройствах могут возникать усилия значительно больше тех, на которые они рассчитаны. Это требует от экипажа тщательного выполнения требований безопасности труда.

|

Скачать 2.09 Mb.

Скачать 2.09 Mb.