Якорные устройства

Скачать 2.09 Mb. Скачать 2.09 Mb.

|

----------садка лоцмана.Пересадка людей с судна на судно Лоцман является советником капитана по проводке судна. В целях наибольшего обеспечения безопасности плавания капитану при проходе судна узкостями (шхерами) особенно в первый раз, а также при входе и выходе из портов рекомендуется брать лоцмана даже в тex районах, где взятие лоцмана необязательно (статья 65 КТМ). Судно, желающее принять лоцмана, при подходе к лоцманскому судну заблаговременно поднимает днем лоцманский флаг, а ночью сжигает голубой фальшфейер и готовится к приему лоцмана. При подходе к лоцманскому судну морское судно должно погасить инерцию движения и держать лоцманское судно с подветренной стороны. Для приёма лоцмана на судне с подветренной стороны подаётся штормтрап и разносится по борту лоцманский конец. В темное время трап освещается электролюстрой. Обычно лоцманское судно подходит к морскому судну с подветренной стороны и в непосредственной близости от него опускает мотобот или гребную шлюпку, которая направляется к штормтрапу морского судна и высаживает лоцмана на борт. При приеме лоцмана необходимо подавать на мотобот или шлюпку бросательный конец для поднятия на борт судна личных вещей лоцмана. Сдача лоцмана с судна на лоцманский бот или шлюпку производится так же, как и прием его, с подветренного борта по штормтрапу. Капитанам следует иметь в виду, что к проводке судна рекомендуется допускать только государственных лоцманов. Приняв на борт лоцмана, капитан должен условиться о командных словах, применяемых лоцманом, ознакомить лоцмана с осадкой судна и обеспечить особенностями его управления, а также узнать от лоцмана дополнительные сведения и правила, действующие в районе проводки судна. При входе в порт, канал, док и при выходе из них у штурвала должен быть поставлен наиболее опытный рулевой, который может быть освобождён только тогда, когда судно ошвартуется в порту или выйдет из порта. Наличие на судне лоцмана не снимает с капитана судна ответственности за управление судном. Лоцман, является только советником капитана, в случае аварии судна материальной ответственности не несёт, поэтому на обязанности капитана лежит непрерывный контроль за распоряжениями лоцмана, связанными с судовождением. Если от неправильных действий лоцмана судну угрожает опасность, капитан судна должен немедленно принять самостоятельное решение, направленное на исправление ошибки лоцмана в судовождении. Б34 -------------Якорная цепь (канат) иногда якорь-цепь — составляющая часть якорного устройства, служит для соединения якоря с корпусом судна. Состоят из 10—13 смычек (отдельных кусков длиной 25 метров на судах советской постройки и 27,5 метров на судах иностранной постройки), соединённых специальными разъёмными звеньями. Якорная цепь состоит из трёх частей: якорной части — часть, прикреплённая вертлюгом к якорной скобе промежуточной коренной — смычки, крепящейся к корпусу судна при помощи жвака-галса или специальной машинки, позволяющего в аварийной ситуации освободить судно от вытравленной якорной цепи. Жвака-галс — это короткая цепь, одним концом прочно крепящаяся к корпусу судна и заканчивающая на другом конце откидным гаком (глаголь-гаком). Освобождение носка откидного гака вместе с заложенным в специальную машинку концевым звеном коренной смычки производится дистанционно: привод машинки разворачивает стопорную скобу, которая освобождает носок откидного гака, и освободившаяся часть якорной цепи под действием силы тяжести вылетает за борт. Движение якорный цепи обеспечивается механизмом, представляющим собой устройство с барабанами и цепными звёздочками. Устройство с вертикально расположенной осью вращения барабанов называется шпилем, с горизонтально — брашпилем. Для определения длины вытравленной цепи посты управления (бра)шпилем оборудуются счётчиками. Кроме того, каждые 20 метров якорная цепь маркируется путём наложения на контрфорсы звеньев (кроме соединительных), окрашенных в определённый цвет, марок из отожжённой стальной проволоки.

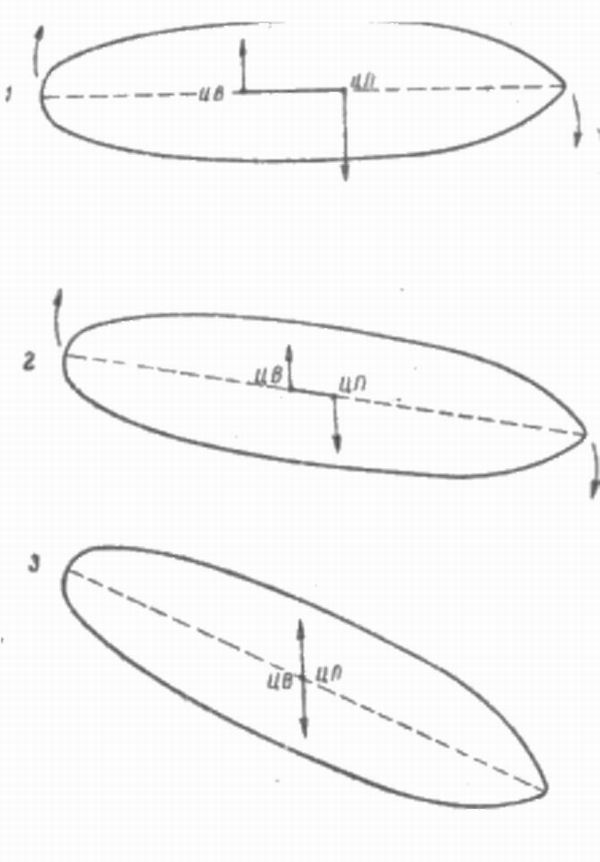

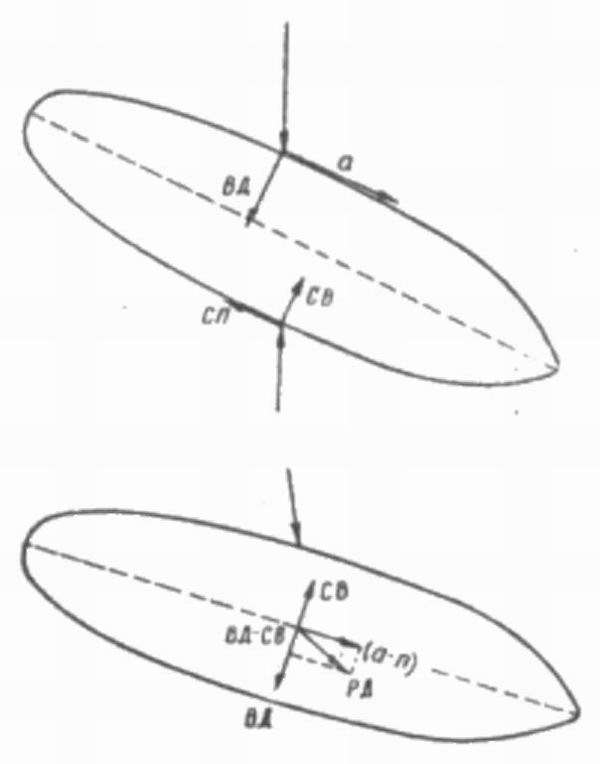

Смычки между собой соединяют скобами Кентера. По ним и маркируют белой краской: между первой и второй - по одному звену в обе стороны от скобы Кентера; между второй и третьей - по две, и таким образом до пяти смычек. Каждое последнее отмаркированное звено дополнительно маркируется металлической лентой. Между шестой и седьмой смычки маркируются, как между первой и второй и так далее. Существует метод маркировки, при котором количество отмаркированных звеньев от скобы равно количеству смычек. Калибр якорной цепи (диаметр поперечного сечения прутка звена якорной цепи) современных крупных судов 80 — 120 мм. Звенья якорной цепи калибром свыше 15 мм снабжают контрфорсами (поперечными распорками, повышающими прочность звена примерно на 20 %) Для удержания якорной цепи (троса) в натянутом положении применяются стопоры — стационарные и переносные (палубные и цепные). Для цепей крупного калибра чаще применяется стопор с накидным палом, представляющий собой станину с жёлобом, и накидной пал, который препятствует вытравливанию якорной цепи, будучи наложенным попрёк цепи. Другие конструкции стопоров якорной цепи — винтовой и Легофа. Масса части якорной цепи, лежащей на грунте, увеличивает держащую силу якоря. Для направления якорной цепи служат расположенные в бортах и палубе якорные клюзы. Перед постановкой на якорь с них снимают крышки, затем, освободив якорную цепь от цепного и других стопоров, опробуют работу приводов брашпилей (на больших глубинах якоря опускают не в свободном падении, а при помощи привода) вытравливанием и выбиранием якоря на самом малом ходу. Затем, вытравив якорь на требуемую длину, зажимают ленточный тормоз. Выбирая якорную цепь, её отмывают от грунта и вместе с якорем втягивают в клюз. Когда якорные операции окончены и судну предстоит плавание в открытом море, якорную цепь берут на стопоры (один из которых — цепной). Постановкой на якорь и снятием с него руководят: на мостике — капитан судна или его старший помощник, на баке — третий помощник капитана -------Швартовка к судну, лежащему в дрейфе. Часть 1 Швартовка к судну, лежащему в дрейфе, обычно производится тогда, когда работы ведутся в таких районах, глубина которых не позволяет стать на якорь. Кроме того, швартовка к судну, лежащему в дрейфе, может иметь место в свежий ветер, когда крутая, но еще не крупная волна препятствует швартоваться, а главное оставаться у борта базы. Принимая судно в дрейфе к подветренному борту, плавучая база может работать тогда, когда такие работы на якоре уже невозможны. В некоторых отношениях швартовка к судну, лежащему в дрейфе, выгоднее и проще, чем швартовка к судну, стоящему на якоре, однако она имеет и свои отрицательные стороны. Положительной стороной является одинаковое действие течения на оба судна. Таким образом, при швартовке к судну, лежащему в дрейфе, в расчет принимается только сила и направление ветра и волнения. Почти во всех случаях суда швартуются к подветренному боргу, причем обычно швартующееся судно бывает прикрыто от ветра более высоким корпусом и надстройками крупного судна, к борту которого оно швартуется. Это несколько упрощает маневрирование при швартовке. В некоторых случаях швартующееся судно просто выходит к подветренному борту судна-базы, к которой производится швартовка, и, расположившись точно против того места, к которому оно должно ошвартоваться, удерживается на месте на параллельном курсе. Более крупное и высокобортное судно, дрейфуя по ветру быстрее, чем меньшее и низкобортное промысловое судно, само подойдет к швартующемуся судну и прижмется к нему плавучими кранцами. Сложно швартоваться на высокобортном судне типа БМРТ к борту низкобортного судна в полном грузу с большой осадкой. При этом швартующееся судно будет подвержено большему влиянию ветра и, следовательно, быстрее дрейфовать по ветру, чем судно, к которому швартуются. В этом случае ветер для швартующегося к подветренному борту судна будет отжимным и значительно затруднит маневр швартовки иногда настолько, что судно, к которому швартуются, разворачивается рабочим бортом на ветер и, приняв дрейфующее судно к этому борту, затем разворачивается так, чтобы ошвартовавшееся судно оказалось бы у подветренного борта. Судно-база дрейфует быстрее, чем швартующееся судно. Как уже говорилось выше, судно-база будет дрейфовать быстрее, чем швартующееся судно, если надводная часть его борта и надстройки будут иметь относительно большую площадь, подверженную давлению ветра, по сравнению с площадью подводной части корпуса, чем на швартующемся судне, например, если судно-база крупное высокобортное судно, мало загруженное и поэтому имеющее сравнительно небольшую осадку. Швартующееся судно может быть при этом судном типа СРТ или обыкновенного РТ с боковым тралением Оба указанных типа судов имеют относительно большую осадку и низкобортный корпус. Швартовка в этих условиях требует специального маневрирования. Судно-база, дрейфуя тем или другим бортом к ветру, может быть расположено к нему под различными углами. То или иное положение судна-базы относительно направления ветра будет в первую очередь зависеть от расположения на нем центров парусности и бокового сопротивления. У различных судов размещение этих центров будет различным, и даже у одного и того же судна в зависимости от степени его загрузки взаимное расположение указанных центров будет изменяться в значительной степени. Для простоты и единообразия рассуждений во всех ниже приведенных примерах предположим, что ветер дует в левый борт судна-базы. Судно-база дрейфует, имея диаметральную плоскость под углом к ветру носом вперед. В том случае, когда центр парусности дрейфующего судна-базы находится впереди его центра бокового сопротивления, судно-база, дрейфуя по ветру под влиянием образовавшейся пары сил (рис. 108, положение 1), будет стремиться развернуться кормой к ветру, уклоняясь носом под ветер. По мере разворота судна будет изменяться угол, под которым на него будет действовать сила давления ветра, точка приложения которой будет сдвигаться в данном случае по направлению к корме судна (положение 2). Рис. 108. Схема изменения положения ДП дрейфующего судна относительно нетра при ЦП, расположенном впереди ЦВ  В связи с изменением угла, под котором судно-база будет дрейфовать, центр бокового сопротивления новой площади корпуса судна будет сдвигаться в данном случае вперед к носу судна, центр парусности будет сдвигаться к корме. В какой-то определенной и Для каждого судна различный момент оба центра — парусности и бокового сопротивления сойдутся на одной вертикали, после чего судно, относительно устойчиво сохраняя это положение, будет дрейфовать по ветру (положение 3). Под влиянием усиления или ослабления ветра или болнения оно будет немного рыскать вправо и влево, увеличивая или уменьшая угол, под которым его ДП располагается к линии ветра. Однако при выходе судна из данного среднего положения тотчас будет изменяться взаиморасположение центра парусности и центра бокового сопротивления судна. Оба центра будут при этом выходить из положения равновесия на одной вертикали. Следствием этого будет немедленное образование пары сил давления ветра и встречного давления воды, которая будет разворачивать судно в ту или другую сторону в зависимости от того, в какую сторону оно рыскнуло. Образовавшиеся пары сил будут стремиться привести судно вновь в прежнее положение, сохранив ют угол его ДП относительно направления ветра, при котором оба центра расположатся на одной вертикали. Если швартовка к судну, лежащему в дрейфе, производится тотчас после того, как оно легло в дрейф, необходимо выждать некоторое время для того, чтобы судно-база успело развернуться в то или иное положение. Когда судно-база примет устойчивое положение дрейфа, что легко обнаружить, наблюдая за картушкой компаса, по сигналу судна-базы швартующееся судно начинает швартовку к указанному ему борту, к тому месту, которое ему предназначено и тем способом, который заранее обусловлен. Швартовка к подветренном у борту. Так как в данном случае судно-база дрейфует быстрее, чем швартующееся судно, имея ветер в свой левый борт, то швартовка к правому подветренному борту судна-базы заключается главным образом в том, чтобы, выйдя на швартующемся судне на курс дрейфа судна-базы, по возможности точно выдерживать параллельность курса и сохранять свое место точно напротив места для швартовки. Такое маневрирование не очень сложно, но требует большого навыка и хорошего глазомера. Кроме того, следует еще учитывать то обстоятельство, что судно-база не будет дрейфовать строго по линии ветра, а обязательно будет уклоняться от нее и идти под углом к линии ветра в сторону той своей оконечности, которая будет дрейфовать впереди. В данном случае судно-база будет стремиться дрейфовать несколько вправо, носом вперед. Это объясняется тем что сопротивление встречного потока воды корпусом судна, развернутым под каким-то углом к направлению сопротивления, будет раскладываться на две составляющие СП и СВ (рис. 109). Составляющая СП—сила скользящего потока—практически не влияет на изменение направления дрейфа. Составляющая СВ — сопротивление воды — всегда направлена перпендикулярно к ДП судна. Сила давления ветра на борт и надстройки судна, расположенные под углом к ее направлению, будет также раскладываться на две составляющие. Первая составляющая ВД — ветровое давление будет направлена перпендикулярно к ДП судна и будет протнвостоять силе СВ, всегда превышая ее по величине. Вторая составляющая а практически будет представлять собой скользящий поток воздуха. Однако вследствие того, что часть этого скользящего потока воздуха будет встречать сопротивление судовых надстроек, рангоута и т. п., расположенных под таким углом, что давление воздуха на них будет направлено по ДП судна в нос или под углами, близкими к ДП, сила а, уменьшенная на какую-то сумму потерь П, будет стремиться сдвинуть судно-базу вперед по ДП. Таким образом, сила ВД — СВ будет стремиться сдвинуть судно в направлении, перпендикулярном к его ДП, а сила а—n в свою очередь будет стремиться толкнуть судно-базу в направлении его ДП и вперед. Из этих двух сил построим равнодействующую РД, в направлении которой и со скоростью которой будет смещаться дрейфующее судно. Рис. 109. Схема расположения основных сил, оказывающих влияние на дрейфующее судно  Судоводитель судна-базы должен ставить в известность судоводителя швартующегося судна об особенностях своего дрейфа, когда по радио сообщает ему место швартовки и ее способ. Судоводитель швартующегося судна, ложась в дрейф, в ожидании пока к нему подойдет судно-база, также должен учитывать эти особенности своего судна для того, чтобы не быть снесенным в сторону от того места, около которого он должен ошвартоваться. Швартоваться приходится как на параллельных курсах, так и на контркурсах, в зависимости от того, в каком районе судна-базы или швартующегося судна будут производиться погрузочно-разгрузочные работы. Швартовка к подветренному борту на параллельных курсах (рис. 110). Швартующееся судно, получив разрешение на швартовку, зайдя с кормы дрейфующей судна-базы, пеленгует створ его мачт, чтобы знать направление ее ДП. Эти же данные впрочем могут быть сообщены судном-базой во время передачи разрешения на швартовку. Установив тем или другим путем направление ДП дрейфующего судна-базы, швартующееся судно заходит с кормы дрейфующего судна и ложится на курс, близкий к направлению ДП дрейфующего судна, с таким расчетом, чтобы в тот момент, когда швартующееся судно поравняется с тем местом у борта дрейфующего судна, к которому оно должно швартоваться, расстояние между судами не превышало бы примерно одной длины корпуса швартующегося судна (положение I). Выйдя в положение I, швартующееся судно гасит инерцию и, стараясь удержать курс, параллельный ДП судна, маневрирует ходами так, чтобы все время оставаться напротив того места у борта дрейфующего судна, к которому оно должно швартоваться. Когда швартующееся судно сблизится с бортом дрейфующего судна настолько, что на него можно передать выброску, а затем проводник и швартов, с дрейфующего судна подают выброски на нос и на корму швартующегося судна. Подача выбросок с швартующегося судна не рекомендуется, так как выброски придется подавать против ветра, что не всегда может удасться. Подача выброски с дрейфующего судна проводится по ветру с большими шансами на успех. В данном случае стараться подать как можно скорее выброску и швартовы не следует, так как суда сблизятся сами. Излишняя торопливость может привести к тому, что концы будут упущены в воду и создастся угроза намотки их на винт. Рис. 110. Схема швартовки к подветренному борту судна, дрейфующего носом вперед | ||||||||||||||||||||||||||||